L’aumento delle emissioni di HFC e il riscaldamento globale

I presidenti di Stati Uniti e Cina si impegnano a limitare l’accumulo degli idrofluorocarburi (HFC) in atmosfera e a modificare in tal senso il protocollo di Montreal. Ma il peso...

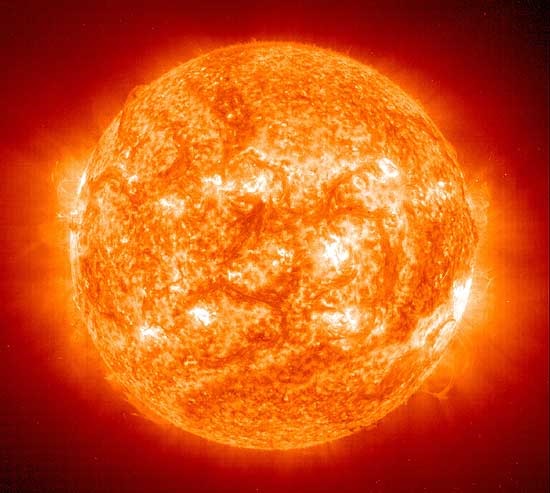

Se il sole si acquieta

La recente riduzione dell’attività solare prelude a unaPiccola Era Glaciale, come ipotizzato da alcuni scienziati? Non proprio. L’effetto delle emissioni di gas serra è di gran lunga dominante e nella...

Essere obiettivi quando si parla di scienza del clima

Pubblichiamo l’intervista di Emanuele Bompan e Paolo Savoia a Naomi Oreskes, autrice di “Merchant of Doubt”, la cui versione originale è stata pubblicata in inglese su Climate Science & Policy,...

Ma quanto è bella la CO2? – parte 2

Come raccontato nello scorso post, sul Wall Street Journal Will Happer e Harrison Schmitt hanno di nuovo rilanciato alcune tesi del negazionismo climatico. L’ultimo degli argomenti usati è che le...