Niente di più miope che attaccare il sistema ETS

Climalteranti aderisce all’appello al Governo di circa 200 scienziati ed economisti esperti di scienza del clima e di transizione energetica: si rispettino gli obiettivi di decarbonizzazione, unico modo per coniugare sviluppo economico e benessere collettivo a lungo termine.

Alla cortese attenzione

della Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni,

del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin,

e del Governo,

Noi studiosi impegnati nella ricerca sul cambiamento climatico, sulle politiche di mitigazione e adattamento e sui sistemi complessi, esprimiamo profonda preoccupazione per il modo in cui il governo italiano sta affrontando la crisi climatica, in particolare per le recenti prese di posizione volte a indebolire i principali strumenti della politica climatica europea.

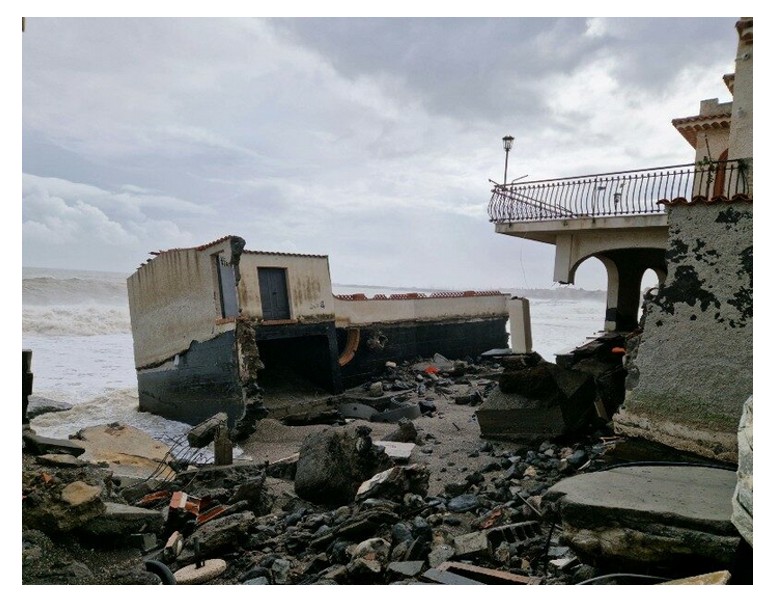

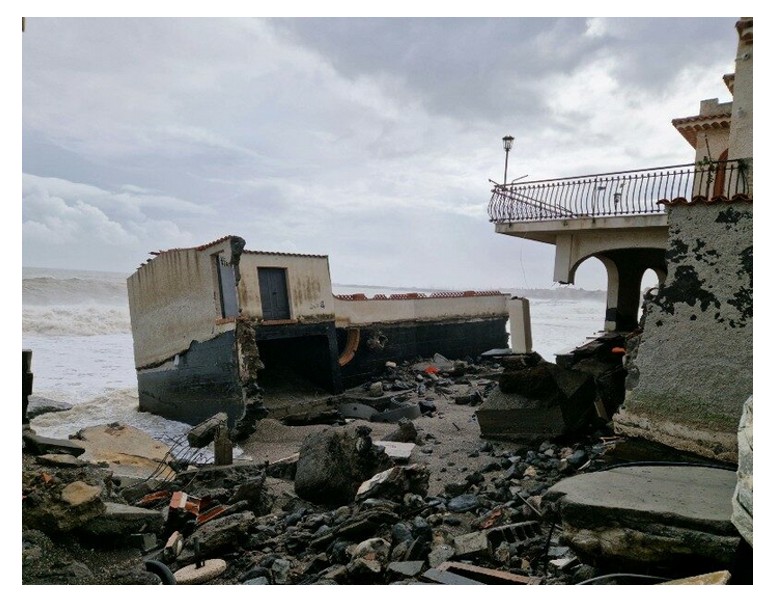

I recenti eventi estremi che hanno colpito vaste aree del Sud Italia con il passaggio del ciclone Harry non sono episodi isolati, ma segnali coerenti con quanto la comunità scientifica documenta da anni: un clima che cambia aumenta la frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi. Il disastro di Niscemi appare a molti come la drammatica metafora di un intero Paese a rischio. Non a caso, da anni l’ISPRA colloca l’Italia ai primi posti in Europa per l’esposizione al rischio di frane.

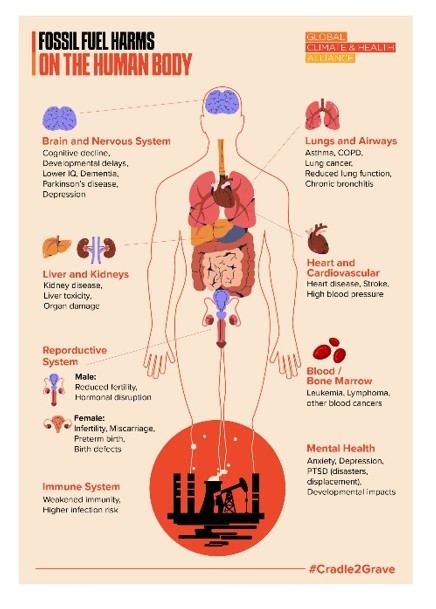

Gli anni 2024 (il più caldo dal 1880), 2023 e 2025 sono stati i tre anni più caldi mai registrati a livello globale, e gennaio 2026 è risultato il quinto gennaio più caldo della serie storica, confermando una tendenza al riscaldamento senza segnali di inversione. Non è pessimismo, ma realismo scientifico, ritenere che l’Italia dovrà affrontare un rischio crescente di disastri climatici. Per questo uno Stato deve agire sia sull’adattamento che sulla mitigazione: puntare solo sul primo significa inseguire impatti sempre più gravi e costosi senza affrontarne la causa principale — le emissioni da combustibili fossili — con il rischio di superare i limiti di ciò che è tecnicamente ed economicamente gestibile. Senza una forte riduzione delle emissioni, promossa a tutti i livelli (regionale, nazionale, europeo e globale), l’adattamento diventa progressivamente più oneroso, meno efficace e, in alcuni casi, impossibile.

Di fronte a queste evidenze — e a una percezione ormai diffusa che vede gli italiani tra i cittadini europei più preoccupati per il cambiamento climatico — riteniamo un errore che il governo italiano non mostri pieno sostegno a strumenti per la decarbonizzazione come il sistema di Emission Trading (ETS), ormai adottato anche in Cina,che ha contribuitoin modo significativo alla riduzione delle emissioni nei settori regolati, dimostrando che politiche climatiche ambiziose possono produrre risultati concreti, stimolare innovazione e guidare la transizione industriale a costi sostenibili.

Presentare la contrapposizione alle politiche di decarbonizzazione come tutela delle imprese o delle famiglie italiane non è una giustificazione, ma un ulteriore motivo di preoccupazione. Da anni innovazione e competitività sono indissolubilmente legate alla transizione energetica: ostacolarla espone il sistema produttivo a rischi tecnologici, industriali e finanziari crescenti e rende il Paese subalterno alle componenti meno innovative dell’industria. Anche minori costi dell’energia e una maggiore sicurezza energetica sono ottenibili attraverso una transizione più rapida verso le energie rinnovabili.

È grave che neppure i recenti e ingenti danni nel Sud Italia abbiano prodotto un cambio di passo nelle politiche di adattamento. Questo governo, in linea con i governi precedenti, continua infatti a muoversi prevalentemente in una logica emergenziale, nonostante sia noto da anni che gli eventi estremi sono destinati ad aumentare in frequenza e intensità finché le temperature globali non saranno stabilizzate. Si continuano a stanziare fondi, spesso inadeguati, per la ricostruzione post-disastro, senza dare piena attuazione al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), che consentirebbe la prevenzione e la pianificazione nel medio-lungo periodo.

L’Italia che oggi frana, si allaga e perde competitività è il risultato di scelte rinviate, prevenzione insufficiente e di una transizione energetica ostacolata proprio quando sarebbe più necessaria: una traiettoria che può e deve essere corretta con politiche fondate sulla scienza, sulla lungimiranza e sulla responsabilità verso le generazioni presenti e future.

Per questo chiediamo di non rinunciare all’ambizione nella lotta al cambiamento climatico e di non limitarsi alle dichiarazioni di principio, assicurando il supporto agli strumenti concreti necessari a raggiungere gli obiettivi che il governo italiano ha contribuito ad approvare in sede europea, come la decarbonizzazione entro il 2050 e i più recenti obiettivi intermedi per il 2040. Politiche che mettano al centro incentivi ed investimenti per la transizione energetica e per l’adattamento ci aspettiamo trovino il consenso di tutte le forze politiche, perché deve essere comune l’accettazione dei risultati della scienza del clima e la responsabilità di fare la nostra doverosa parte per contribuire a contrastare la crisi climatica.

Primi firmatari

Carlo Barbante, Università Ca’ Foscari, Venezia

Carlo Carraro, Università Ca’ Foscari, Venezia

Stefano Caserini, Università di Parma

Claudio Cassardo, Università di Torino

Susanna Corti, CNR-ISAC, Bologna

Paola Mercogliano, CMCC, Caserta

Elisa Palazzi, Università di Torino

Giorgio Parisi, Università La Sapienza, Roma, premio Nobel per la Fisica 2021

Antonello Pasini, CNR-IIA, Roma

Massimo Tavoni, Politecnico di Milano e CMCC

Comunità scientifica

Arianna Acierno, CMCC

Tommaso Alberti, INGV

Enrico Alleva, Socio Accademia dei Lincei

Marco Amendola, Università di L'Aquila

Carmela Apreda, CMCC

Jgor Arduini, Università degli studi di Urbino

Nicola Armaroli, CNR-ISOF

Marina Baldi, CNR-IBE

Andrea Balotti, Università degli Studi dell'Aquila

Vincenzo Balzani, Università di Bologna

Roberto Barbiero, ARPA Trento

Ugo Bardi, Università di Firenze

Stefano Battiston, Università Ca’ Foscari

Leonardo Becchetti, Università di Tor Vergata

Marco Bella, Sapienza Università di Roma

Katinka Bellomo, Università di Padova

Carlo Alessandro Bertetti, Membro Comitato Tecnico PIARC Italia 4

Giacomo Bertoldi, EURAC

Alberto Bertucco, Università di Padova

Riccardo Biondi, Fondazione CIMA

Gian Italo Bischi, Università di Urbino

Davide Bonaldo, CNR-ISMAR

Simone Borghesi, European University Institute e Università di Siena

Alessandro Bortolin, CNR-ISAC, Padova

Francesco Bosello, CMCC

Elisa Brussolo, Centro Ricerche Società Metropolitana Acque Torino

Giorgio Budillon, Università Parthenope

Roberto Buizza, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

Federico Butera, Politecnico di Milano

Alessandro Caiani, IUSS Pavia

Francesco Cairo, CNR-ISAC

Sandro Calmanti, ENEA

Piero Campalani, EURAC

Gianluca Carboni, Agenzia Regionale per la ricerca in Agricoltura

Michele Carducci - Università del Salento

Sandra Cassotta, Aalborg University

Annalisa Cherchi, CNR-ISAC

Claudio Ciavatta, Università di Bologna

Federica Cittadino, Eurac Research

Francesco Pietro Colelli, CMCC

Alessio Collalti, CNR

Matteo Colucci, CMCC

Erika Coppola, ICTP, Trieste

Ugo Cortesi, CNR-IFAC

Cristiano D'Amico, Università degli Studi dell'Aquila

Roberto Danovaro, Università Politecnica delle Marche

Lorenzo Francesco Davoli, Università degli Studi di Milano Bicocca

Marta Debolini, CMCC

Maurizio Decastri, Università di Tor Vergata, Roma

Enrica De Cian, CMCC

Giovanbattista de Dato, CREA

Gianluigi de Gennaro, Università degli Studi di Bari

Alessandro Dell’Aquila, ENEA

Carmela De Vivo, CMCC

Raffaele Della Croce, Imperial College London

Alice Di Bella, CMCC

Italo Epicoco, CMCC

Maria Cristina Facchini, CNR-ISAC

Paola Faggian, RSE, Milano

Simone Falzoi, Met Éireann, Ireland’s National Meteorological Service

Davide Faranda, CNRS Parigi

Giusy Fedele, CMCC

Andrea Filpa, Università Roma Tre

Rossella Ferretti, Università Dell’Aquila - CETEMPS

Francesco Forastiere, Imperial College

Pier Paolo Franzese, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Francesca Frasca, Sapienza Università di Roma

Sandro Fuzzi, CNR-ISAC, Bologna

Marco Gaetani, IUSS Pavia

Enrico Gagliano, già docente Università di Teramo e Unibo

Walter Ganapini, Agenzia Europea dell'Ambiente

Domenico Gaudioso, ISPRA

Beatrice Giambenedetti, INGV

Valentina Giannini, CMCC

Umberto Giostra, Università degli Studi di Urbino

Lorenzo Giovannini, Università di Trento

Marco Giusti, Università di Verona

Elisa Grieco, CNR

Mario Grosso, Politecnico di Milano

Silvio Gualdi, CMCC

Marco Iarlori, CETEMPS - Università degli Studi dell'Aquila

Ivan Kanchev, European Society for Ecological Economics

Martina Lagasio, CIMA

Lavinia Laiti, APPA

Cristina Lavecchia, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo

Valerio Lembo, CNR-ISAC, Roma

Simone Libralato, OGS, Trieste

Stefano Lilla, Università di Bologna

Piero Lionello, Università del Salento

Nicola Loglisci, CIMA

Mauro Magatti, Università cattolica del sacro cuore

Elena Maines, Libera Università di Bolzano

Michela Maione, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Gabriele Alessandro Mansi, Ca' Foscari, CMCC

Giulio Marchesini Reggiani, Università di Bologna

Simona Masina, CMCC

Daniele Mastrangelo, CNR-ISAC

Stefano Materia, Barcelona Supercomputing Center

Marino Mazzon, Ordine Ingegneri Venezia

Virna Loana Meccia, CNR-ISAC

Agostino Meroni, Università di Milano-Bicocca

Mario Marcello Miglietta, CNR-ISAC

Vittorio Marletto, già ARPAE Emilia-Romagna

Massimo Milelli, Fondazione CIMA

Irene Monasterolo, Utrecht University

Giovanni Montagnani, dottorato presso il Politecnico di Milano

Leonardo Montagnani, Università di Bolzano

Silvia Montagnani, Joint PhD Program, University of Lille and Frankfurt (C3S)

Anna Montini, Università di Bologna, Campus Rimini

Mario Montopoli, CNR-ISAC

Roberto Morabito, CETMA, Brindisi

Massimo Muraro, CMCC

Mauro Mussin, ARPA Lombardia

Ernesto Napolitano, ENEA

Matteo Nastasi, Università dell'Aquila

Sergio Noce, CMCC

Rita Nogherotto, CNR -ISAC

Stefania Oliva, CMCC

Antonio Parodi, Fondazione di ricerca CIMA

Salvatore Pascale, Università di Bologna

Luigi Pasotti - Regione Siciliana - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano

Claudia Pasquero, Università di Milano - Bicocca

Daniele Peano, CMCC

Renata Pelosini, Agenzia ItaliaMeteo

Cinzia Perrino, CNR-IIA, Roma

Marcello Petitta, Università Roma Tre

Valentino Piana, Economics Web Institute

Elisa Pieratti, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, Trento

Davide Pini, Università di Bologna

Massimiliano Pittore, EURAC Research

Shobha Poudel, FEEM

Donatella Porrini, Università del Salento

Mariangela Ravaioli, CNR-Ismar

Giovanni Ravazzani, Politecnico di Milano

Aldo Ravazzi Douvan, Università Tor Vergata e Luiss

Jessica Reale, Scuola Universitaria Superiore Pavia

Marco Reale, OGS, Trieste

Alfredo Reder, CMCC

Giulio Marchesini Reggiani, Università di Bologna

Gianluca Ruggieri, Università dell’Insubria

Gianfausto Salvadori, Università del Salento

Roberto Salzano, CNR-IIA, Firenze

Giada Sannino, Osservatorio Clima di Arpae Emilia Romagna

Gianmaria Sannino, ENEA

Piero Serafini, Università dell'Aquila

Simona Simoncelli, INGV

Cosimo Solidoro, OGS, Trieste

Federico Spanna, Rete Agrometeo Regione Piemonte

Gabriele Standardi, CMCC

Claudio Stefanini, Università di Padova

Michele Stortini , Arpae

MariaVittoria Struglia, ENEA

Gianni Tartari, già CNR-IRSA

Giulia Tasquier, Università di Bologna

Alessandro Tavoni, Università di Bologna

Vito Telesca, Università della Basilicata

Stefano Tibaldi, CMCC

Andrea Tilche, Università di Bologna

Chiara Tonelli, Università Roma Tre

Silvia Torresan, CMCC

Arianna Trevisiol, RSE, Milano

Umberto Triacca, Università dell’Aquila

Marco Valente, Università dell'Aquila

Francesca Ventura, Università di Bologna

Margherita Venturi, Università di Bologna

Stefano Verde, Università di Siena

Chiara Volta, ENEA

Enrico Zambianchi, Università La Sapienza

Dario Zampieri, Università di Padova

Dino Zardi, Università di Trento

Fabio Zecchini, ARPA Veneto

Federica Zennaro, CMCC

Andrea Zonato, CIMA

Il ciclone Harry, la normalità dell’emergenza

Il ciclone Harry, che ha colpito dal 19 al 22 gennaio il sud Italia, Malta e Tunisia, e le impressionanti distruzioni portate dai venti, dalle piogge e dalle mareggiate, possono essere visti per molti aspetti come un caso da manuale di quanto la crisi climatica ci sta mostrando e continuerà a mostrarci in futuro.

Un evento legato al cambiamento climatico

Il ciclone mediterraneo Harry è stato un evento meteomarino probabilmente senza precedenti da tanti decenni. Certamente in passato non c’erano boe che potessero misurare altezze d'onda di oltre 16 m nello Stretto di Sicilia; certamente le fasce costiere non erano vulnerabili come sono diventate nei decenni a causa di un'antropizzazione estrema e di una grave erosione costiera. Tuttavia, il fenomeno è stato così fuori scala che i primi tentativi di rintracciare nel passato fenomeni comparabili, per ora non hanno trovato nulla di simile nelle cronache.

Secondo lo studio di attribuzione rapida di ClimaMeter, le condizioni meteorologiche durante la tempesta Harry sono state più estreme rispetto ad eventi passati simili con venti superficiali più intensi del 15% rispetto al passato. Secondo i ricercatori di ClimaMeter i risultati dello studio di attribuzione sono coerenti con l’attuale comprensione scientifica di come i cambiamenti climatici stiano aumentando la gravità dei cicloni intensi nella regione. I venti e la forza ciclonica durante l'evento non possono essere spiegati completamente dalla sola variabilità naturale, il che indica che il cambiamento climatico indotto dall'uomo è un fattore che contribuisce alla gravità della tempesta.

L’eccezionale forza del mare è documentata da diverse boe ondametriche, tra le quali il dato più eclatante è stato fornito dalla rete dell’ISPRA, che ha documentato al largo altezze estreme di oltre 16 m con un’altezza significativa che in modo estremamente prolungato si è mantenuta sopra i 6 m arrivando a superare gli 8 m (si veda la figura seguente).

(altro…)Ancora un anno caldo: il 2025 al 2° posto tra gli anni più caldi. In Italia è il quarto anno più caldo

I dati della NOAA/NCEP posizionano l’anno appena trascorso al terzo posto tra gli anni più caldi, mentre la media con altri quattro database climatici porta al 2° posto, ex-aequo con il 2023. In quasi tutti i casi, le anomalie termiche rispetto al cinquantennio preindustriale 1850-1900 sono vicine al limite di 1,5 °C citato dall’Accordo di Parigi, pur non superandolo come l’anno scorso. In Italia, invece, il 2025 risulta il quarto anno più caldo della serie, con un’anomalia di 1,77 °C rispetto al periodo preindustriale.

Abbiamo compiuto un’altra rivoluzione attorno al Sole, ed eccoci giunti nuovamente alle periodiche statistiche di inizio anno nei confronti dell’annata appena trascorsa. A giorni i centri climatici dirameranno i dati ufficiali, e noi, come sempre, useremo come riferimento abituale le anomalie di temperatura estratte dal database NOAA/NCEP della NOAA, che fornisce i dati su punti griglia equispaziati di 2,5° in longitudine e latitudine, paragonandole con i valori di alcuni database storici (GISS, HadCRUT, ERA5 e JMA). Il post in realtà non contiene molte novità rispetto agli ultimi post analoghi di inizio anno, in quanto, come al solito, ci accingiamo a commentare l’ennesimo anno caldo.

Se qualcuno si aspettava l’ennesimo record forse sarà deluso, ma questo continuo incremento rimane molto preoccupante, in quanto si può notare come, nell’ultimo triennio, gli incrementi siano variati tra 1,45 e 1,54 °C, molto superiori ai valori precedenti. Questo non significa che sia stato superato il limite previsto dall'Accordo di Parigi. Sia perché il livello delle temperature medie globali citato nell’articolo 2 (“limitare l’incremento delle temperature medie globali ben sotto i 2°C, facendo sforzi per limitarlo a 1.5°C”)non si riferisce ad un dato annuale, ma va inteso in senso climatologico, ossia riferito a medie ventennali; ma anche perché è un obiettivo di stabilizzazione, ossia riferito ad esempio alle temperature dei decenni di fine secolo, dopo un superamento temporaneo, comunque previsto in tutti gli scenari congruenti con l’accordo di Parigi. Ad ogni modo, si conferma che il pianeta sta cominciando ad "abitare" stabilmente quel limite, oggetto anche di un rapporto Speciale dell’IPCC, che quindi presto verrà superato anche a livello di 1.5 °C calcolato su media ventennale.

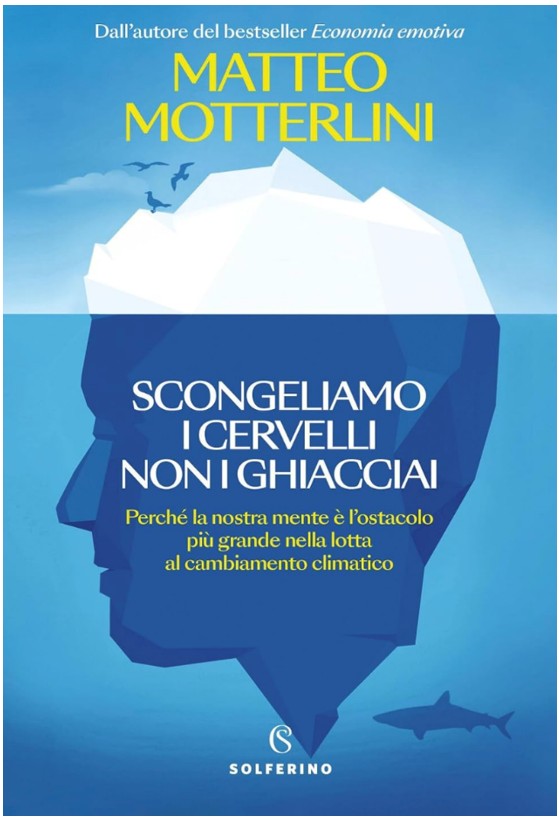

(altro…)Perché la nostra mente è l’ostacolo più grande nella lotta al cambiamento climatico

Il cambiamento climatico non è solo una crisi ambientale. È, prima di tutto, una crisi cognitiva. È da questa tesi, tanto semplice quanto scomoda, che prende le mosse Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai (Solferino, 2025) del filosofo della scienza Matteo Motterlini, uno dei libri più stimolanti e originali usciti recentemente sul tema.

A differenza di molti testi che si concentrano sulle soluzioni tecnologiche o sugli aspetti scientifici del riscaldamento globale, Motterlini sposta il fuoco su un punto spesso rimosso: le barriere psicologiche e culturali che ci impediscono di agire. Il problema non è solo cosa sappiamo, ma come pensiamo.

La consapevolezza scientifica sul cambiamento climatico è ormai ampia e consolidata. Eppure, la risposta collettiva resta lenta, frammentata, insufficiente. Perché? Il tema, già affrontato da altri autori e in precedenti post di Climalteranti, risulta particolarmente chiaro in questo libro: il nostro cervello è progettato per reagire a minacce immediate — un predatore, un pericolo visibile — non a rischi lenti, cumulativi e distribuiti nel tempo, come quelli climatici. Vediamo bene il presente, ma il futuro ci resta sfocato.

Qui emerge uno dei paradossi centrali del nostro tempo: viviamo sempre più a lungo, ma pensiamo sempre più a breve. Preferiamo ricompense immediate, anche se minori, a benefici più grandi ma distanti. È la logica dell’“uovo oggi”, amplificata da un’economia della dopamina che prospera su gratificazioni rapide, continue, istantanee. Social media, consumismo e attenzione frammentata rafforzano questa inclinazione, mentre la crisi climatica richiede l’esatto opposto: visione, pianificazione, capacità di superare il presente per partecipare al futuro.

(altro…)Quello che ci insegna lo scandalo di Federico Rampini

Ha suscitato un poco di stupore il violento attacco del giornalista Federico Rampini agli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici, nella sua rubrica Oriente e Occidente sul sito web del Corriere della Sera. In sintesi, nel post e video “L’Apocalisse climatica che era un falso. Cosa insegna lo scandalo della rivista Nature”, Rampini ha preso spunto da un fatto normale in ambito scientifico, il ritiro di un articolo scientifico sui danni economici dei cambiamenti climatici a seguito della scoperta di errori metodologici, per accusare la comunità scientifica di voler costruire una narrazione apocalittica: “c'è una parte del pubblico che desidera sentirsi dire che la fine del mondo è dietro l'angolo”, e per questo non sottopone “ad alcun vaglio critico” gli articoli che presentano dati allarmanti. Secondo Rampini sarebbe il desiderio di profezie apocalittiche a creare “le condizioni che hanno reso possibile quello scandalo e probabilmente tanti altri di cui non si è mai parlato”. Insomma, secondo il giornalista persino una rivista autorevole come Nature sarebbe fortemente condizionata ideologicamente, lascerebbe campo libero a scienziati che “si sono trasformati col tempo in sacerdoti di una religione in omaggio alla quale si possono anche dire delle bugie, bugie a fin di bene per rieducare una umanità peccaminosa”; e visto che ci sarebbero stati tanti altri scandali di cui non si è mai parlato, il valore degli articoli che mostrano segnali allarmanti sulla situazione climatica sarebbe nullo o quasi.

(altro…)Una sfida difficile ma non rinviabile

Pochi mesi fa, nella primavera 2025, il fisico Antonello Pasini, ricercatore Cnr e noto divulgatore, oltre che animatore del comitato La Scienza al Voto, ha dato alle stampe un agile volumetto di 163 pagine intitolato "La sfida climatica. Dalla scienza alla politica: ragioni per il cambiamento" (Codice Edizioni, 2025, 18€).

Nel libro l'autore affronta, in ogni capitolo e in rapida sequenza, le diverse sfaccettature della sfida complessa che ci troviamo a fronteggiare: nel primo capitolo si discute della sfida scientifica e conoscitiva, nel secondo di quella filosofica e della visione del mondo, nel terzo di quella comunicativa, con alcune proposte e soluzioni, e nel quarto di quella politica. Un quinto capitolo, infine, è dedicato alla sfida forse più difficile, quella delle azioni da intraprendere per fronteggiare la crisi climatica.

Il tema scientifico occupa buona parte del libro, 64 pagine in cui Pasini affronta il difficile compito di riassumere la questione climatica odierna in termini comprensibili a chiunque, presentando una panoramica rigorosa e accessibile del fenomeno del cambiamento climatico, smontando luoghi comuni ("Il clima è sempre cambiato", "Siamo troppo piccoli per influenzare il clima") e sottolineando l'importanza di una solida conoscenza scientifica come base per le azioni. Non si tratta però di un'esposizione di tipo didattico, quanto piuttosto di una discussione di alcuni aspetti controversi, come per esempio il tema dell'attribuzione degli eventi estremi cui assistiamo con sempre maggior frequenza (ultima in Italia l'alluvione e la frana in Friuli del 17 novembre 2025); eventi attribuiti sempre più spesso non al caso, ma alle responsabilità di "Homo fossilis", emettitore di enormi quantità di carbonio estratto dal sottosuolo e incessantemente bruciato in motori, caldaie e forni.

Nel capitolo “filosofico” (virgolette dell’autore) si affronta molto brevemente un tema in effetti enorme, quello del rapporto tra umanità e natura; o, meglio, della visione che l’uomo ha di se stesso come “dominatore del creato”, da sostituire con un approccio antitetico, dato che, come scrive Pasini, “i cambiamenti climatici ci mostrano un mondo diverso da quello che per lungo tempo abbiamo immaginato. Per adattarci a questo nuovo mondo, avremo bisogno di rivedere il nostro rapporto con gli ecosistemi, con gli esseri che li abitano e con i fenomeni inanimati che li pervadono. Avremo bisogno di un cambiamento filosofico, che parte e si intreccia con la conoscenza scientifica”. Si tratta di un programma davvero vasto che non sembra facile da perseguire, visto che in quasi ogni angolo del mondo già ai bambini si inculca il concetto che profitto e soldi sono le cose che più contano nella vita. In ogni caso, la tematica del cambio di paradigma filosofico si intreccia con quella della comunicazione, anch’essa vastissima, che viene affrontata nel terzo capitolo.

(altro…)Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dell’Europa resiste

Con l’approvazione degli obiettivi per il 2035 nel Consiglio europeo, l’Europa riafferma sostanzialmente i propri ambiziosi impegni. L’Italia ha votato a favore, nonostante anni di lamentele contro le politiche europee.

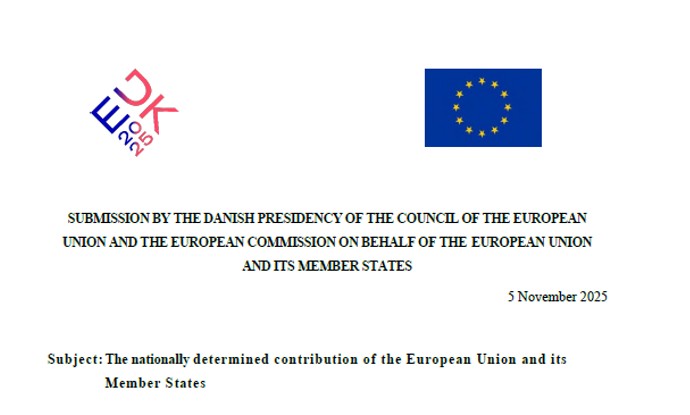

Il 5 novembre 2025 l’Unione Europea ha formalmente inviato al segretariato della Convenzione sul clima il nuovo NDC (National determined contribution) previsto dall’Accordo di Parigi, ossia il documento con cui l’Unione europea aggiorna gli impegni congiunti sul tema del cambiamento climatico dei suoi 27 Stati membri.

Questo aggiornamento avviene dopo il primo NDC del 2015, il secondo del 2020, e quello del 2023, ed è stato approvato per essere presentato alla COP30 di Belem che si è aperta il 10 novembre.

C’era molta attesa verso questo passo dell’Unione europea. Negli ultimi anni è infatti cresciuto in diversi Stati il consenso verso le forze politiche negazioniste o quantomeno ostili al tema della lotta al cambiamento climatico; tanto che in molti si erano spinti ad annunciare la fine, o almeno il forte ridimensionamento dell’impegno europeo sul clima (si veda ad esempio qui).

In realtà, se si legge l’NDC inviato, questo ridimensionamento dell’impegno europeo non emerge. L’UE mantiene le sue posizioni iniziali; rimangono gli ambiziosi obiettivi al 2040 e al 2050 presenti nella Legge europea sul clima, con modifiche non sostanziali, come vedremo. E viene definito un obiettivo per il 2035, pure impegnativo.

La lettura mostra come la politica climatica dell’Unione europea sia strutturata, composta da tanti pezzi in diversi settori.

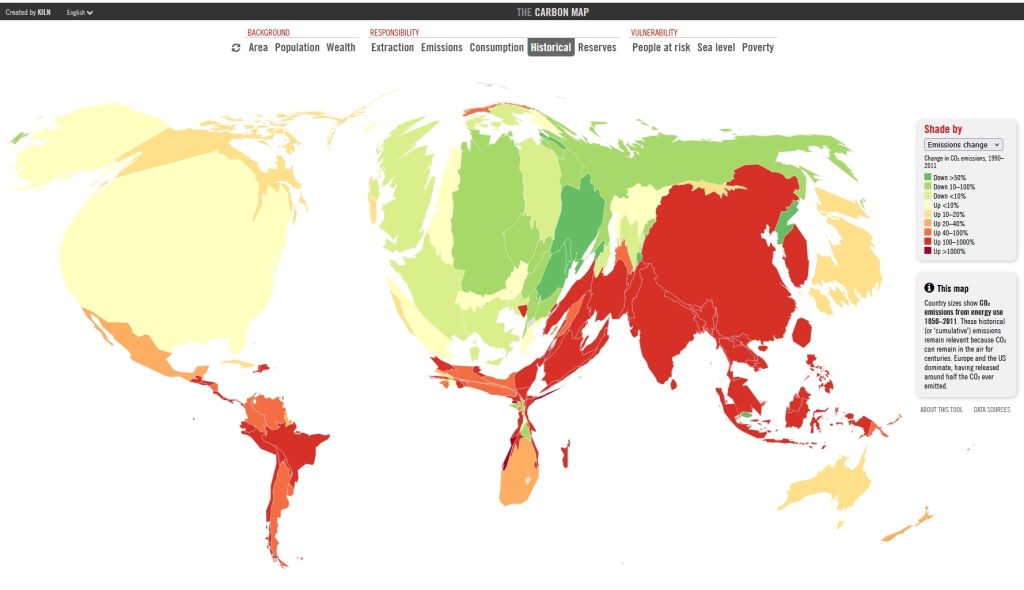

(altro…)Le tesi dell’inattivismo climatico – parte III: il nostro contributo è piccolo

Un altro classico del discorso inattivista sul clima consiste nel definire poco importanti le riduzioni delle emissioni italiane o europee, in quanto sarebbero solo una piccola quota delle emissioni globali. Generalmente si cita il contributo percentuale alle emissioni globali dell’Europa, altre volte quello dell’Italia, per dire che la loro riduzione darebbe scarsi benefici al clima del pianeta. Mettendo questi contributi in contrapposizione a quelli della Cina o di altri paesi. Altre volte si cita quale sarebbe la riduzione nelle temperature globali se solo l’Europa, o l’Italia, riducessero le emissioni, stupendosi del fatto che la riduzione sarebbe piccola.

È un argomento molto usato da Chicco Testa o sul Corriere della Sera. Ad esempio, nell’articolo di Amminiti e Pratesi già discusso nei precedenti post si è scritto: “le ricadute a livello mondiale sull’inquinamento ambientale sono abbastanza limitate, le emissioni europee pesano attorno al 7% e d’altra parte, se l’Italia eliminasse le fonti fossili la riduzione di anidride carbonica a livello globale si attesterebbe attorno allo 0,15%. Un risultato limitato, per non dire trascurabile”.

A parte che definire genericamente “inquinamento ambientale” le conseguenze delle emissioni di gas climalteranti è quantomeno sintomo di una scarsa conoscenza del tema, si tratta di un tipico esempio di benaltrismo.

Se si accettasse l’argomentazione che non dobbiamo curarci delle emissioni europee o italiane di gas serra perché ci sono altri emettitori più importanti, sarebbero allora tanto più insignificanti le azioni di tutte le Regioni, dei Comuni, delle aziende, delle persone in ogni parte del mondo: nessuno da solo ha cambiato il clima del pianeta; nessuno da solo lo può cambiare. Ma lo sforzo collettivo, le azioni dal basso sono una componente cruciale della lotta al cambiamento climatico. Che, ricordiamolo sempre,

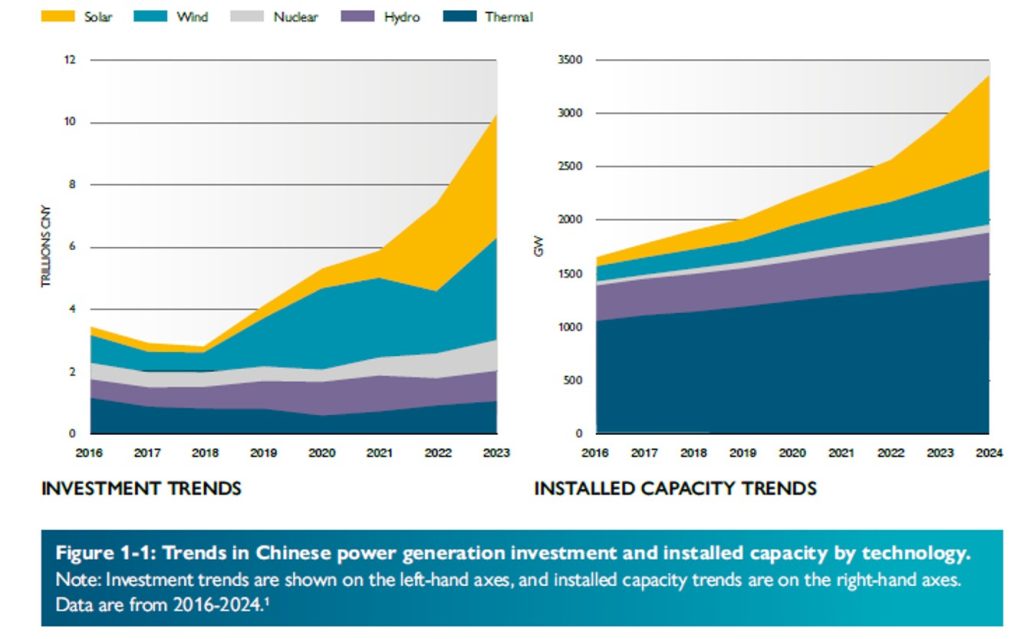

(altro…)Le tesi dell’inattivismo climatico – parte II: e allora la Cina?

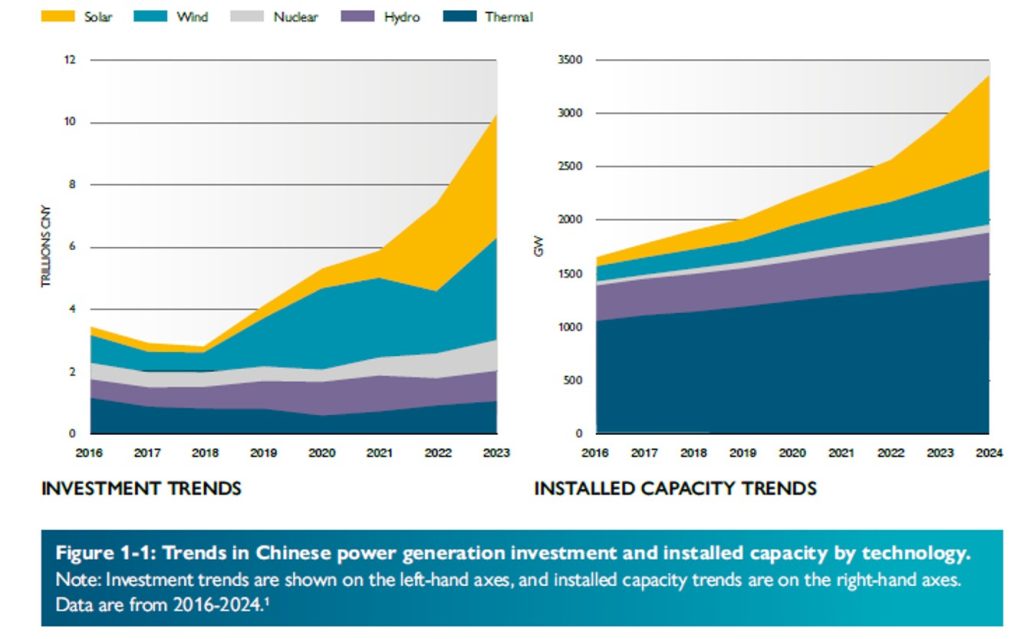

Una delle tesi più frequenti dell’inattivismo climatico è il riferimento ad un presunto disimpegno della Cina sulle politiche climatiche: tesi smentita dalla realtà, dato che il paese sta affrontando una drastica e complessa transizione del settore energetico e ambisce ad assumere la leadership della lotta ai cambiamenti climatici nel nuovo ordine mondiale che si sta definendo.

Negli ultimi tempi ha preso piede nella retorica dell’inattivismo climatico un argomento che appare efficace, quello secondo cui la Cina continua a costruire centrali a carbone e vende le rinnovabili all’Europa. Generalmente l’argomento è usato per sostenere l’inutilità degli impegni europei o italiani sulla transizione energetica.

La realtà è diversa. È proprio in Cina che le energie rinnovabili solare e eolica stanno crescendo più velocemente, e non sono pochi gli impianti a carbone che sono stati dismessi o la cui costruzione prevista è stata abbandonata (si veda al riguardo i dati del Global Coal Plant Tracker). La costruzione di nuovi impianti nel 2024 va contestualizzata in un trend complessivo di riduzione dell’utilizzo del carbone come fonte energetica, che – per quanto possa superficialmente apparire paradossale - è associata ad iniziative “cautelative” delle province locali per tutelare la stabilità della rete e al momento sembra più probabile che si tratti dell'ultima ondata prima del lento ma progressivo phase-out del fossile. Va considerato inoltre il crescente utilizzo del carbone per la produzione di combustibili sintetici e sostanze chimiche, che potrebbe in parte compensare, in termini di emissioni di CO2, il minor utilizzo del carbone per la generazione d’energia.

La dinamica della transizione dal fossile alle rinnovabili del settore della generazione d’energia in Cina è complessa e non esente da insidie e sinergie tecnico-economiche, oggetto di studio da parte dei ricercatori di settore. Come si vede anche nella figura seguente, la nuova energia prodotta in Cina nel 2025 è stata soprattutto solare e eolica, con importanti riduzioni dell’energia prodotta col carbone.

(altro…)Le tesi dell’inattivismo climatico – parte I: gli impatti dell’energia solare e eolica

Sul sito del Corriere della Sera sono state riproposte molte tesi tipiche dell’inattivismo climatico, che hanno l’obiettivo di rallentare la transizione energetica. Pubblichiamo qui la prima parte di una serie di post che hanno l’obiettivo di confutare queste argomentazioni, partendo da quella secondo cui gli impianti di energia rinnovabile, e in particolare di solare fotovoltaica e eolica, avrebbero forti impatti ambientali, o che non sarebbero convenienti da un punto di vista ambientale. Una tesi basata su esagerazioni, distorsioni e a volte sostenuta con argomenti stravaganti.

L’articolo pubblicato sulla rubrica “Opinioni” del Corriere della Sera del 10 settembre 2025, a firma di Massimo Ammaniti e Francesco Pratesi, rappresenta un ottimo esempio della narrazione “inattivista” sul clima, che diffonde informazioni false e tesi infondate sulla transizione energetica.

Come già argomentato in precedenti post, l’inattivismo climatico è molto diverso dal negazionismo: infatti, gli autori scrivono in apertura “ridurre le emissioni inquinanti che danneggiano l’ambiente è oggi una sfida indispensabile, anche perché gli effetti del cambiamento climatico sono davanti agli occhi di tutti: ondate di calore, siccità, eventi estremi di fronte ai quali è impossibile continuare a sottovalutarli e addirittura a negarli” e che “è necessario che l’Europa e l’Italia si impegnino a trovare soluzioni adeguate dal momento che le strade intraprese fino ad ora non sembrano le più efficaci e sostenibili”. Il problema è che, dopo l’affermazione dell’importanza della lotta alla crisi climatica, nel discorso inattivista arrivano i “ma”, i “tuttavia”, i “però”; a cui seguono tesi che di fatto arrivano a contestare quanto si sta facendo per contrastare la crisi climatica. Senza di fatto proporre alternative concrete, se non generici appelli a fare meglio o retoriche aspirazioni benaltriste.

(altro…)

Niente di più miope che attaccare il sistema ETS

Il ciclone Harry, la normalità dell’emergenza

Ancora un anno caldo: il 2025 al 2° posto tra gli anni più caldi. In Italia è il quarto anno più caldo

Perché la nostra mente è l’ostacolo più grande nella lotta al cambiamento climatico

Quello che ci insegna lo scandalo di Federico Rampini

Una sfida difficile ma non rinviabile

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dell’Europa resiste

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte III: il nostro contributo è piccolo

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte II: e allora la Cina?