L’aumento delle emissioni di HFC e il riscaldamento globale

I presidenti di Stati Uniti e Cina si impegnano a limitare l’accumulo degli idrofluorocarburi (HFC) in atmosfera e a modificare in tal senso il protocollo di Montreal. Ma il peso...

Estrazione del biossido di carbonio dal sottosuolo: è una buona idea?

E’ in corso in questo momento un acceso dibattito sull’opportunità di autorizzare delle perforazioni esplorative a Certaldo, in Toscana, per l’estrazione di anidride carbonica (CO2) per utilizzarla come gas tecnico...

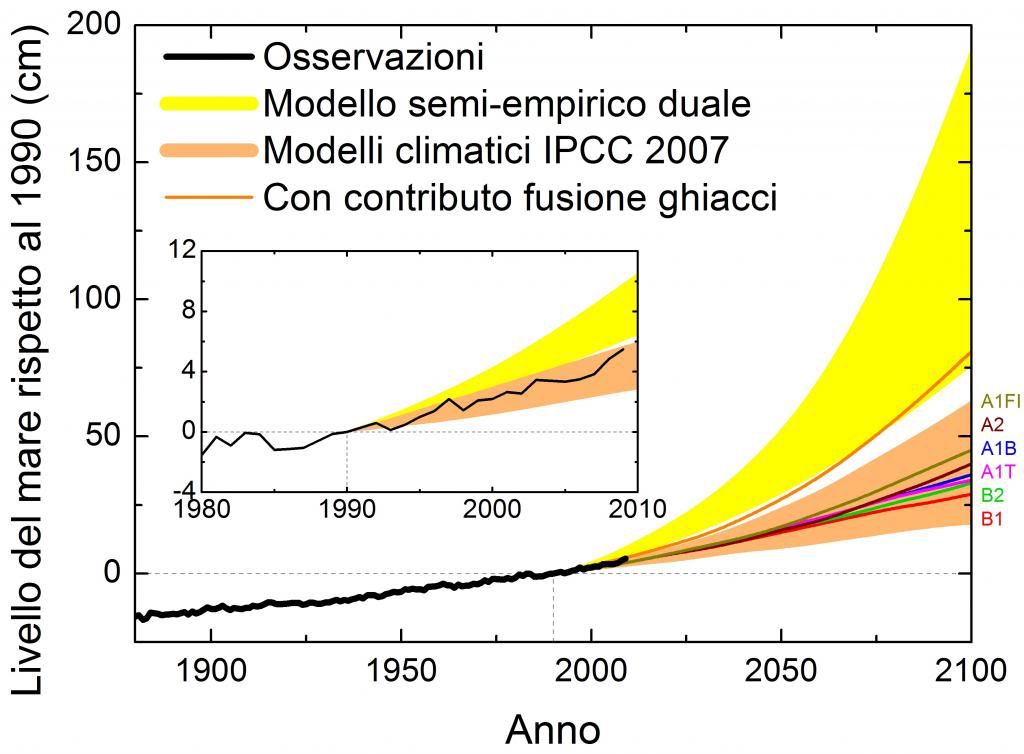

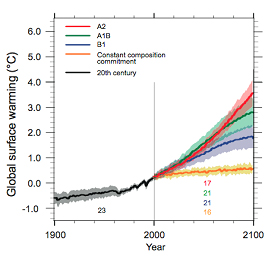

Esaurimento dei combustibili fossili, riscaldamento globale e innalzamento del livello del mare

Gli autori di uno studio da poco pubblicato su Global and Planetary Change spiegano come il progressivo esaurimento dei combustibili fossili convenzionali non sarà in grado di limitare l’aumento del...

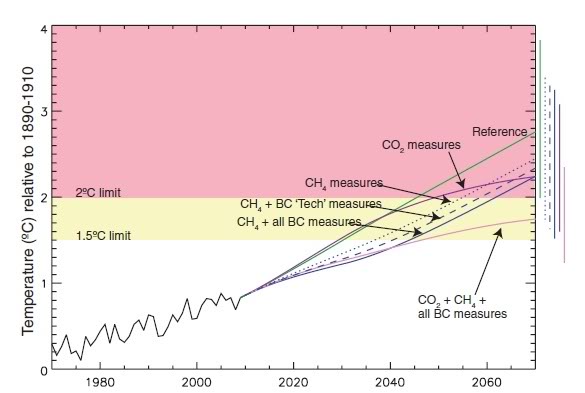

Limitare i cambiamenti climatici a breve termine e migliorare la qualità dell’aria

Uno studio scientifico apparso a Gennaio sulla rivista scientifica Science spiega che un numero limitato di misure di riduzione delle emissioni di agenti inquinanti puo’ sostanzialmente mitigare il riscaldamento globale...

Ridurre i gas serra dal ciclo dei rifiuti

Una corretta gestione dei rifiuti, finalizzata a ridurre drasticamente il ricorso alla discarica a favore del riciclo dei materiali e del recupero energetico ad alta efficienza dal rifiuto residuo può...

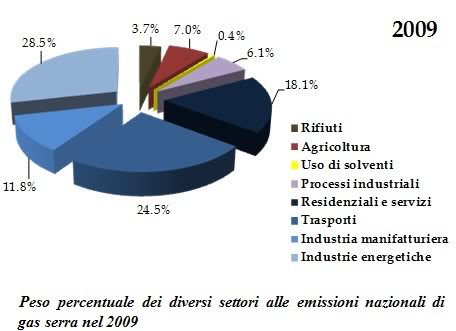

Calano le emissioni di gas serra; solo colpa della crisi?

L’ISPRA ha realizzato l’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera dei gas serra per l’anno 2009, in accordo con quanto previsto nell’ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite...

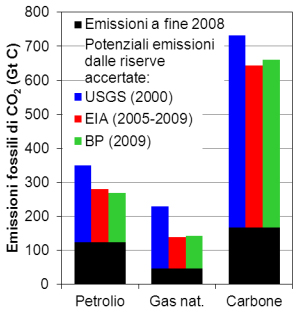

L’esaurimento dei combustibili fossili e il clima… seconda parte

La produzione di petrolio e gas naturale ha ormai raggiunto o sta per raggiungere il suo picco e ciò potrebbe avere importanti conseguenze sull’ampiezza del riscaldamento globale futuro. In questa...

L’esaurimento dei combustibili fossili ci salverà dal riscaldamento globale?

La produzione di petrolio e gas naturale ha ormai raggiunto o sta per raggiungere il suo picco e ciò potrebbe avere importanti conseguenze sull’ampiezza del riscaldamento globale futuro. In questa...

Un argomento non valido contro gli impegni di riduzione delle emissioni

Se si guardano alcuni semplici principi e numeri alla base delle politiche climatiche, l’argomento “riduciamo le emissioni solo se anche Cina e India le riducono”, non regge: gli impegni di...

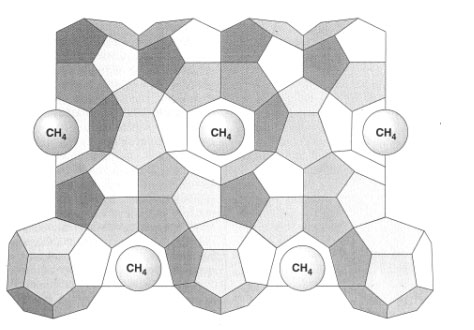

Le emissioni di metano dal permafrost artico e i pericoli per il futuro del clima

Emissioni di metano dal permafrost terrestre e dai bassi fondali delle coste artiche sono state osservate negli ultimi anni. L’ipotesi è che il riscaldamento globale provochi la decomposizione degli idrati...