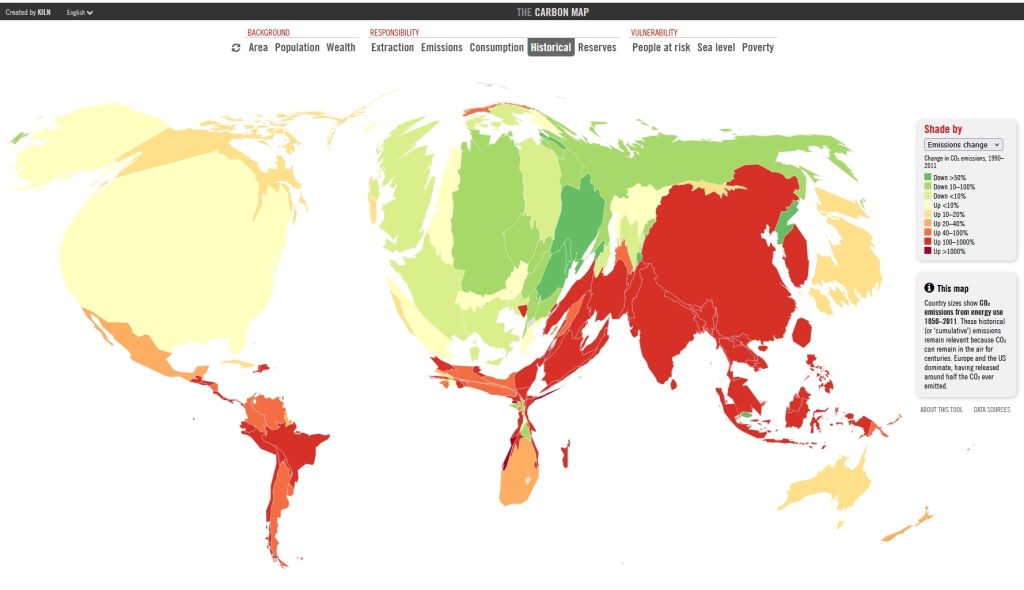

Un altro classico del discorso inattivista sul clima consiste nel definire poco importanti le riduzioni delle emissioni italiane o europee, in quanto sarebbero solo una piccola quota delle emissioni globali. Generalmente si cita il contributo percentuale alle emissioni globali dell’Europa, altre volte quello dell’Italia, per dire che la loro riduzione darebbe scarsi benefici al clima del pianeta. Mettendo questi contributi in contrapposizione a quelli della Cina o di altri paesi. Altre volte si cita quale sarebbe la riduzione nelle temperature globali se solo l’Europa, o l’Italia, riducessero le emissioni, stupendosi del fatto che la riduzione sarebbe piccola.

È un argomento molto usato da Chicco Testa o sul Corriere della Sera. Ad esempio, nell’articolo di Amminiti e Pratesi già discusso nei precedenti post si è scritto: “le ricadute a livello mondiale sull’inquinamento ambientale sono abbastanza limitate, le emissioni europee pesano attorno al 7% e d’altra parte, se l’Italia eliminasse le fonti fossili la riduzione di anidride carbonica a livello globale si attesterebbe attorno allo 0,15%. Un risultato limitato, per non dire trascurabile”.

A parte che definire genericamente “inquinamento ambientale” le conseguenze delle emissioni di gas climalteranti è quantomeno sintomo di una scarsa conoscenza del tema, si tratta di un tipico esempio di benaltrismo.

Se si accettasse l’argomentazione che non dobbiamo curarci delle emissioni europee o italiane di gas serra perché ci sono altri emettitori più importanti, sarebbero allora tanto più insignificanti le azioni di tutte le Regioni, dei Comuni, delle aziende, delle persone in ogni parte del mondo: nessuno da solo ha cambiato il clima del pianeta; nessuno da solo lo può cambiare. Ma lo sforzo collettivo, le azioni dal basso sono una componente cruciale della lotta al cambiamento climatico. Che, ricordiamolo sempre,

può essere efficace solo se tutti fanno la loro parte, sia a livello di grandi numeri che di piccoli.

***

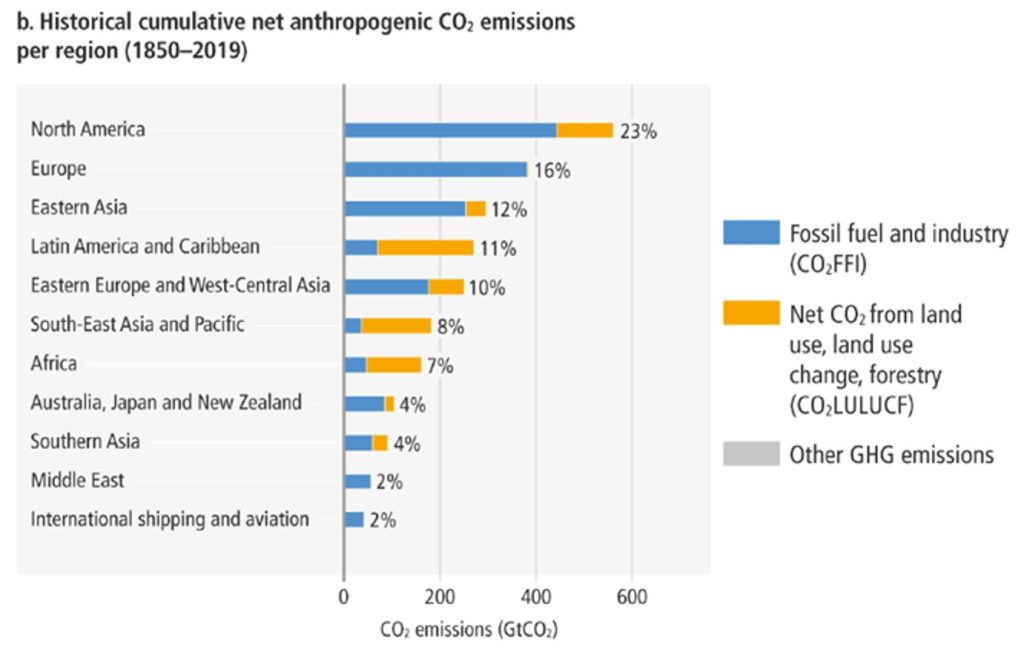

Dal punto di vista scientifico, la confutazione di questa tesi può basarsi su un concetto ben noto e non così difficile da capire: il riscaldamento globale non dipende dalle emissioni di un singolo anno, o di alcuni anni recenti, ma dalla cumulata delle emissioni. Ossia dipende prevalentemente dalle emissioni degli scorsi decenni e del secolo scorso. Questo perché la CO2, il principale dei gas serra, rimane a lungo in atmosfera (si veda questo precedente post): un quarto delle emissioni di un secolo fa sono ancora presenti nell’atmosfera.

Per cui l’indicatore importante per valutare il contributo al riscaldamento globale non è la fotografia delle emissioni di un singolo anno, ma le emissioni “storiche”, cumulate. Come si vede anche nella figura tratta dal sesto Rapporto IPCC, l’Unione Europea detiene ancora il secondo posto, dopo gli USA e prima della Cina, per quanto riguarda le emissioni cumulate di CO2 prodotte dalla combustione di combustili fossili e dall’industria.

Dunque, per quanto ora si stiano riducendo, l’Unione Europea deve assumersi la responsabilità di accelerare il più possibile verso la neutralità carbonica.

***

Ci sono anche altre ragioni per cui ha senso che l’Europa metta in atto la transizione a casa propria, hanno a che fare con il suo ruolo internazionale e con l’effetto imitazione che questo può scatenare

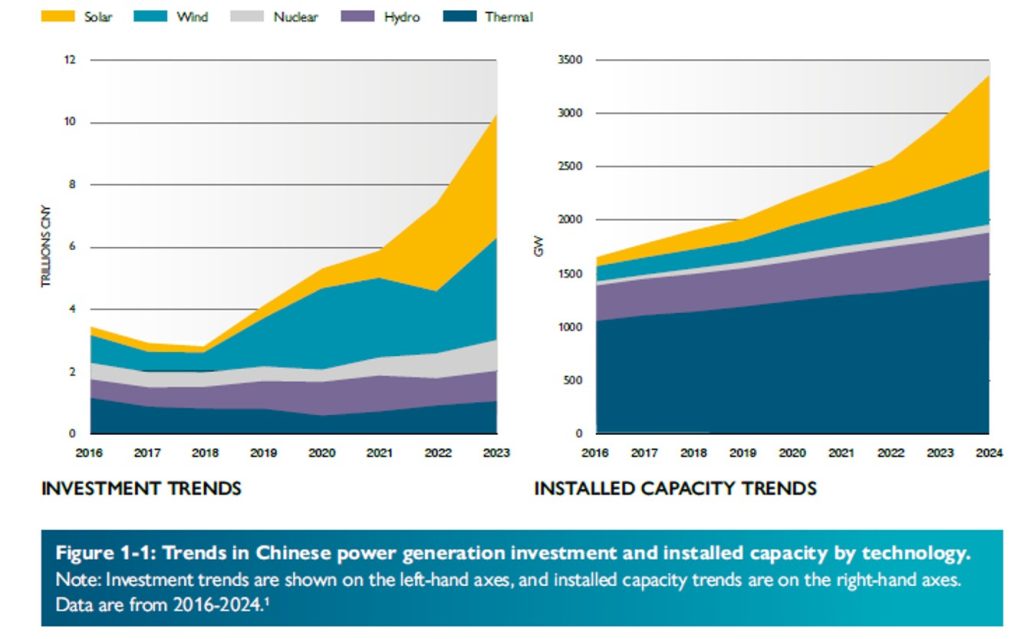

L’Unione Europea, pur rappresentando una quota limitata delle emissioni globali attuali, esercita un’influenza climatica molto più che proporzionale grazie al cosiddetto “effetto Bruxelles”: quando l’UE introduce standard ambientali stringenti (su auto, energia, finanza sostenibile, prodotti importati), le imprese globali sono spesso costrette ad adeguarsi per poter continuare a esportare nel più grande mercato unico del mondo. In questo modo, regole nate in Europa diventano standard globali de facto, generando innovazione, abbattendo i costi delle tecnologie pulite e spingendo altri paesi a decarbonizzarsi.

Questa influenza normativa si affianca al ruolo finanziario e geopolitico dell’UE, che è il principale erogatore mondiale di fondi per la finanza climatica internazionale e un attore centrale nei negoziati dell’ONU: senza la sua leadership, non esisterebbero accordi globali come l’Accordo di Parigi.

Inoltre, la transizione climatica è un classico problema di dilemma del prigioniero: se ogni Stato aspetta che siano gli altri ad agire, per massimizzare il proprio beneficio, nessuno agirà, e la crisi climatica peggiorerà per tutti. Qualcuno deve iniziare per costruire fiducia, creare alleanze e mostrare che la riduzione delle emissioni è possibile e vantaggiosa, socialmente e economicamente. L’Europa è uno dei pochi attori che sta rispettando i propri impegni climatico, dando credibilità al processo internazionale e spingendo gli altri a seguire: non perché “virtuosa”, ma perché consapevole che nel clima l’inazione è contagiosa quanto l’azione, sia a livello individuale che tra interi Stati

***

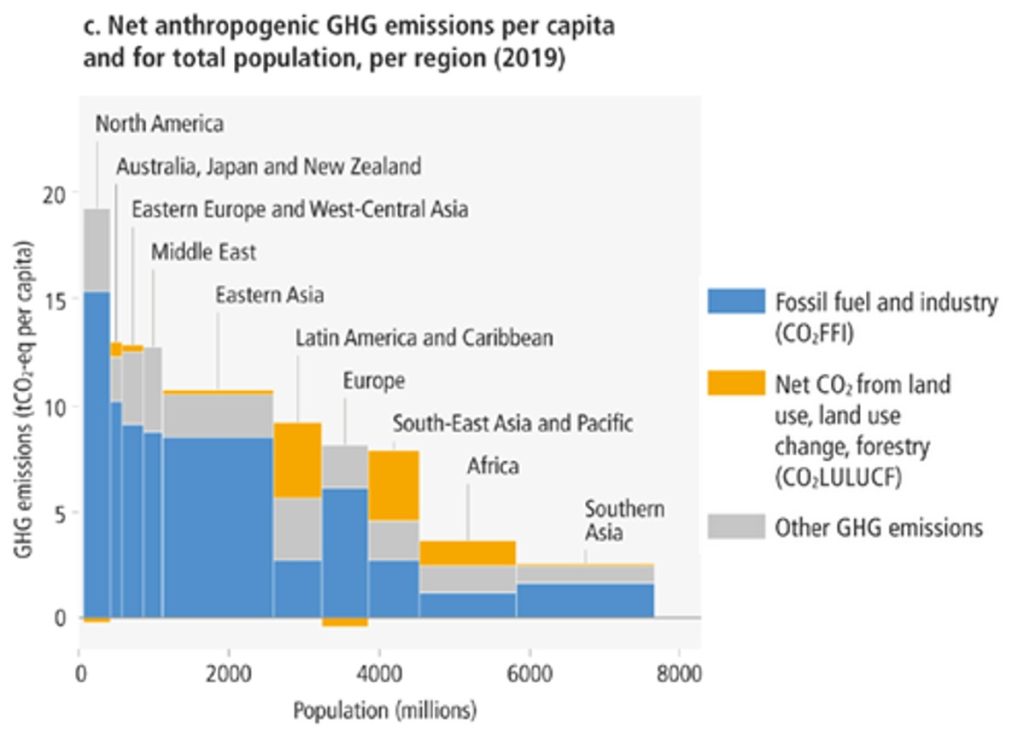

Un altro aspetto da considerare è che le emissioni di un paese dipendono anche dalla dimensione della sua popolazione. La Cina è il primo emettitore mondiale, ma conta anche 1,4 miliardi di abitanti. Se si considerano le emissioni pro capite, si nota ad esempio che gli abitanti del Nord America emettono in media molto più di quelli di altri paesi.

***

Infine va ricordato che, se accettassimo questo argomento, allora sarebbe insignificante anche risparmiare energia, acqua o fare la raccolta differenziata.

Sorprende davvero che uno psicoterapeuta (Massimo Ammaniti) e il figlio di uno dei padri dell’ambientalismo italiano (Francesco Pratesi) possano ricorrere a questo classico pretesto, usato spesso dalle lobby fossili, per sminuire l’importanza delle azioni individuali contro la crisi climatica.

Testo di Stefano Caserini, con contributi di Mario Grosso e Giorgio Vacchiano

L’Italia non è piccola e neppure la California:

Over the total period since 2000, greenhouse gas emissions in California went down by 21% — even as the state’s economy increased 81% in that same time period. California was powered by two-thirds clean energy in 2023, the latest year for which data is available — and is the largest economy in the world to achieve this level of clean energy. The state has run on 100% clean electricity for some part of the day almost every day this year. Livestock emissions, which are responsible for 71% of agriculture’s greenhouse gas emissions, peaked in 2012 and continued to decline in 2023. The decrease is driven by use of methane digesters at dairies funded by Cap-and-Invest auction money and incentivized by the Low Carbon Fuel Standard.

https://www.gov.ca.gov/2025/11/06/world-leading-economy-and-climate-solutions-californias-emissions-drop-in-2023-driven-by-clean-transportation/