Con l’approvazione degli obiettivi per il 2035 nel Consiglio europeo, l’Europa riafferma sostanzialmente i propri ambiziosi impegni. L’Italia ha votato a favore, nonostante anni di lamentele contro le politiche europee.

Il 5 novembre 2025 l’Unione Europea ha formalmente inviato al segretariato della Convenzione sul clima il nuovo NDC (National determined contribution) previsto dall’Accordo di Parigi, ossia il documento con cui l’Unione europea aggiorna gli impegni congiunti sul tema del cambiamento climatico dei suoi 27 Stati membri.

Questo aggiornamento avviene dopo il primo NDC del 2015, il secondo del 2020, e quello del 2023, ed è stato approvato per essere presentato alla COP30 di Belem che si è aperta il 10 novembre.

C’era molta attesa verso questo passo dell’Unione europea. Negli ultimi anni è infatti cresciuto in diversi Stati il consenso verso le forze politiche negazioniste o quantomeno ostili al tema della lotta al cambiamento climatico; tanto che in molti si erano spinti ad annunciare la fine, o almeno il forte ridimensionamento dell’impegno europeo sul clima (si veda ad esempio qui).

In realtà, se si legge l’NDC inviato, questo ridimensionamento dell’impegno europeo non emerge. L’UE mantiene le sue posizioni iniziali; rimangono gli ambiziosi obiettivi al 2040 e al 2050 presenti nella Legge europea sul clima, con modifiche non sostanziali, come vedremo. E viene definito un obiettivo per il 2035, pure impegnativo.

La lettura mostra come la politica climatica dell’Unione europea sia strutturata, composta da tanti pezzi in diversi settori.

***

L’NDC europeo del 2025 è di 47 pagine, ed è suddiviso in quattro parti:

I – Contesto

II – Il contributo determinato a livello nazionale dell’UE e dei suoi Stati membri

III – Progressi nell’azione per il clima dell’UE e dei suoi Stati membri

IV – Informazioni necessarie per la chiarezza, la trasparenza e la comprensione (ICTU) del NDC europeo.

***

La prima parte, in 13 paragrafi, contiene la sintesi dei passi principali della politica europea sul clima.

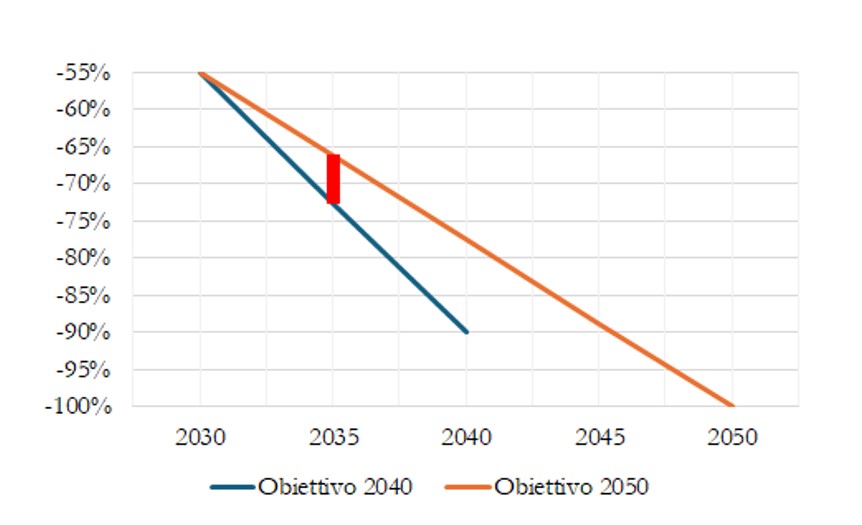

La seconda [PG1] contiene la sostanza del nuovo impegno, la “riduzione delle emissioni nette di gas serra (tra il 66,25 e il 72,5%) rispetto al 1990, entro il 2035”. I due numeri che definiscono questo intervallo per il 2035 sono ottenuti considerando due riduzioni costanti nel tempo a partire dall’impegno del 2030 già approvato (-55%, definito dall’NDC nel 2020), fino ad arrivare agli obiettivi climatici già dichiarati dall’UE per il 2040 e 2050 (100% di riduzione).[PG2]

- 2030-2050. ’UE si è già impegnata a raggiungere la neutralità climatica al 2050 (Strategia a lungo termine, comunicato all’UNFCCC nel marzo del 2020). Se si parte da -55% al 2030 e si vuole, raggiungere -100% al 2050, l’obiettivo al 2035 in una traiettoria lineare è -66,25%.

- 2030-2040. Per il 2040, la proposta dalla Commissione europea nel luglio 2025 di riduzione del 90% delle emissioni è stata approvata dal Consiglio UE il 5 novembre. Se si parte da -55% al 2030 e si vuole, raggiungere -90% al 2040, l’obiettivo al 2035 in una traiettoria lineare è -72,5%.

In altre parole, l’impegno al 2035 secondo la proposta UE è in linea con gli impegni già presi dall’Unione europea.

Da notare che l’obiettivo vincolante al 2040 approvato dal Consiglio dell’Unione europea prevede, rispetto alla proposta della Commissione UE, l’inclusione di “un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi, in modo ambizioso ed economicamente vantaggioso”. Nella decisione del Consiglio UE la quota di crediti di emissioni di gas serra è fissata ad un massimo del 5% delle emissioni del 1990: la riduzione interna (in gergo si dice “domestica”) delle emissioni al 2040, rispetto al 1990, sarebbe dunque di almeno l’85%.

***

La terza parte contiene in 130 paragrafi l’elenco delle azioni messe in campo dall’UE nella lotta ai cambiamenti climatici, e gli impegni futuri per rispettare gli obiettivi assunti, suddivisa in 7 parti, e nei seguenti capitoli:

a) Contributo dell’Unione Europea agli sforzi globali concordati dopo il primo:

i) Triplicare la capacità globale di produzione di energia rinnovabile e raddoppiare il tasso medio globale annuo di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030.

ii) Accelerare gli sforzi per la riduzione graduale della produzione di energia ancora ottenuta mediante la combustione di carbone.

iii) Accelerare gli sforzi a livello globale verso sistemi energetici a emissioni nette zero, utilizzando combustibili a zero e basse emissioni di carbonio, ben prima o intorno alla metà del secolo.

iv) Eliminare gradualmente i combustibili fossili nei sistemi energetici in modo corretto, ordinato ed equo, accelerando l’azione durante questo decennio cruciale, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in accordo con l’attuale conoscenza scientifica.

v) Accelerare lo sviluppo e l’adozione di tecnologie a zero o basse emissioni, incluse, tra l’altro, le energie rinnovabili, il nucleare, le tecnologie di abbattimento e rimozione come la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, in particolare in settori difficili da decarbonizzare, e la produzione di idrogeno a basse emissioni.

vi) Accelerare e ridurre in modo sostanziale le emissioni globali non derivanti dal biossido di carbonio, in particolare le emissioni di metano entro il 2030.

vii) Accelerare la riduzione delle emissioni nel trasporto su strada attraverso diverse modalità, incluse lo sviluppo delle infrastrutture e la rapida diffusione di veicoli a zero e basse emissioni.

viii) Eliminare gradualmente, il prima possibile, i sussidi ai combustibili fossili inefficienti che non affrontano la scarsità energetica o le transizioni eque.

ix) Conservare, proteggere e ripristinare la natura e gli ecosistemi, includendo sforzi per fermare e invertire la deforestazione e il degrado forestale, nonché altri ecosistemi terrestri e marini, entro il 2030.

x) Promuovere modelli sostenibili di consumo e produzione.

b) Progressi nell’attuazione del NDC dell’UE per il 2030

c) Azioni per la resilienza e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

d) Azioni per il clima a beneficio delle persone.

e) Coinvolgimento ed empowerment di tutti i livelli di governance per l’attuazione dell’azione climatica.

f) Allineamento dei flussi finanziari a un futuro climaticamente neutro e resiliente

i) Uso dei proventi del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS).

ii) Integrazione delle azioni per il clima nel bilancio dell’UE.

iii) Politica di coesione.

g) Cooperazione internazionale

***

La quarta parte contiene le informazioni di dettaglio sull’NDC come concordato dalla prima Conferenza che serve come Meeting delle parti dell’accordo di Parigi, specificando ad esempio i settori soggetti al target (tutti, tranne aviazione e trasporto marittimo internazionale) e i gas climalteranti considerati, i 7 gas già considerati nel primo NDC europeo: Anidride carbonica (CO₂), Metano (CH₄), Protossido di azoto (N₂O), Idrofluorocarburi (HFC), Perfluorocarburi (PFC), Esafluoruro di zolfo (SF₆), Trifluoruro di azoto (NF₃).

***

Gli obiettivi al 2030, 2035 e 2040 rimangono ambiziosi per l’Unione europea.

Secondo l’ultimo “Climate Action Progress Report 2025” della Commissione Europea, le emissioni europee nel 2024 sono state circa il 37,2% inferiori ai livelli del 1990.https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/progress-climate-action_en

Si può quindi facilmente fare un confronto fra i ratei di riduzione delle emissioni già avvenuti e quelli che sarà necessario raggiungere nei prossimi anni:

- nel periodo 1990-2024, la riduzione del 37,2% corrisponde ad un rateo di riduzione medio annuo del -1.1%;

- nel periodo 2018-2024, la riduzione di circa il 15% corrisponde ad un rateo di riduzione medio annuo del -2.5%;

- nel periodo 2025-2030, la riduzione del 17,8% necessaria per raggiungere il -55% corrisponde ad un rateo di riduzione medio annuo del -3%;

- nel periodo 2025-2035, la riduzione del 29,05% necessaria per raggiungere l’obiettivo meno ambizioso -66,25% corrisponde ad un rateo di riduzione medio annuo del -2,6%%, mentre la riduzione del 35,3% necessaria per raggiungere l’obiettivo più ambizioso -72,5% corrisponde ad un rateo di riduzione medio annuo del -3,2%%;

- nel periodo 2025-2040, la riduzione del 47,8% necessaria per raggiungere il -55% corrisponde ad un rateo di riduzione medio annuo del -3%.

In altre parole, le riduzioni necessarie nei prossimi anni sono di poco più alte di quelle occorse negli ultimi anni. Ma è anche vero che le riduzioni già avvenute hanno riguardato il settore della produzione elettrica, dove è più facile ridurre le emissioni rispetto, ad esempio, ai settori dei trasporti, degli edifici o dell’industria.

***

Nel Consiglio UE del 5 novembre 2025, l’Italia ha approvato l’accordo sugli emendamenti alla legge europea sul clima (mentre hanno mantenuto il voto contrario Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca). Il ministro Picchetto Frattin ha sostenuto che è un buon compromesso, e che le richieste italiane sono state accolte.

Le richieste, non solo italiane, accolte riguardano:

- il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dell’ETS2, un sistema di scambio delle quote di emissioni nei settori dei trasporti e degli edifici;

- il riferimento che nelle future azioni legislative si terrà conto del ruolo dei carburanti a zero, basse emissioni di carbonio e rinnovabili nella decarbonizzazione dei trasporti,

- l’aumento dal 3 al 5 per cento dei crediti di carbonio internazionali (questo porta il contributo minimo “domestico” nel 2040 all’85%);

- l’apertura, nella fase di revisione della Commissione Europea, all’utilizzo di un’ulteriore quota di crediti internazionali, fino al 5% del contributo nazionale;

- la possibilità di rivedere al ribasso l’obiettivo se le rimozioni di CO2 dalle foreste e dall’uso del suolo risultassero inferiori alle attese.

Pur se sono un indebolimento degli impegni precedenti, tutto sommato queste sono modifiche che non cambiano la rilevanza degli impegni che l’Europa e l’Italia dovranno affrontare per centrare i loro obiettivi. Anche perché non è affatto detto che gli sviluppi del mercato del carbonio previsti dall’art.6 dell’Accordo di Parigi rendano davvero disponibili, in 10-15 anni, crediti di emissioni di alta qualità (ossia in cui è garantita l’assenza di frodi o altri problemi) per centinaia di milioni di tonnellate di CO2 equivalente (il 5% delle emissioni UE del 1990 è pari a circa 240 milioni di tonnellate di CO2 equivalente). Insomma, non è affatto detto che questa flessibilità, rivendicata come una vittoria, sarà poi effettivamente disponibile.

L’approvazione da parte del governo italiano degli obiettivi europei fa sperare che, d’ora in poi, si estinguano le lamentele contro le politiche green europee che hanno tanto occupato gli esponenti dell’attuale governo (si vedano, ad esempio, quelle di Meloni, Tajani o D’Urso).

Testo di Stefano Caserini, con contributi di Paolo Gabrielli e Giacomo Grassi

Evidentemente io vivo in un universo parallelo.

In questo strano universo, il principale quotidiano italiano, da circa un anno, prima cautamente e poi con sempre maggiore convinzione, afferma che la transizione dalle energie fossili a quelle rinnovabili non si farà.

Le priorità, in Europa, sono altre. In primis, il riarmo.

Ma non solo, c’è la sacrosanta lotta alla povertà e alle malattie che reclama, giustamente, la precedenza.

L’articolo del supercalifragilistiespiraliberista Danilo Taino uscito lunedì sul Corriere della Sera è stato di una chiarezza cristallina.

“Il riscaldamento può attendere?” era la domanda retorica contenuta nel titolo. La risposta è, naturalmente, sì.

Ma questo accade, ripeto, nel mio universo parallelo, diverso evidentemente da quello in cui vivono gli estensori di questo sito, dove la transizione va a gonfie vele (grazie a Cina e California) e ormai la polemica è confinata ad alcuni personaggi marginali, figure di nessuna rilevanza.

Certo, è strano che questa trasformazione epocale non generi almeno qualche interrogativo.

Eppure, c’è chi qualche domanda se la pone. Trovato stamattina su Facebook:

“Resto sempre stupito, incantato, dalla bellezza delle nostre montagne. E sconvolto dalla costante volontà di distruggerle, per motivi aberranti. Lasciate le montagne ai montanari, se volete in qualche modo salvarle. Per il bene di tutti. Anche di chi le vuole distruggere.”

So di cosa parla, a quali montagne si riferisce.

Sono con lui.

Concordo che Taino sembra vivere in un universo parallelo; ma non è da oggi. In un articolo del 2013 che trova qui https://www.climalteranti.it/tag/taino/ avevamo scritto:

“Abbiamo già avuto modo di mostrare su Climalteranti come, sul tema dei cambiamenti climatici, l’aderenza degli articoli di Danilo Taino alla realtà sia un optional…”

Per cui niente di nuovo sotto il sole.

Si potrebbe certo fare di più e meglio, ma se si legge in modo obiettivo l’NDC 3.0 europeo è indubbio che la politica sul clima resiste.

Io non penso che questa “politica” si farà.

Dove vivo metà dell’anno hanno deciso di distruggere due valli in un colpo solo.

Alcuni dei paesaggi più belli dell’Appennino verrano sotterrati sotto uno tsunami di cemento.

Pale alte più di cento metri si ergeranno a futura memoria come monito per chi ha pensato si potesse vivere in pace con la natura.

Ma i burocrati di Bruxelles hanno deciso, gli ZTL in cerca di momenti bucolici si sposteranno nelle valli vicine, mentre a chi rimane verrà tolto quel poco che aveva. (Ricorda molto la parabola dei talenti, vero?

Hanno cominciato con due pale. Non erano neanche brutte, lì, sul crinale. La strada c’era già, ne hanno approfittato.

Poi le pale sono diventate sette.

Quasi sempre ferme. (Lo sanno i burocrati dii Bruxelles?).

Da sette a settanta volte sette il passo è breve.

Ma in realtà, non c’è nessun passo. Era scritto dall’inizio. Se metti due pale, il giorno dopo ne metterai duecento.

Se quelle due pale erano alte trenta metri, le prossime supereranno i cento.

E poi, dovremo fare le strade. Dovremo distruggere tutto quello che incontriamo.

Non c’è alternativa.

Non c’è speranza.

Dobbiamo farlo.

Bruxelles ha deciso.

E voi non potete farci niente.