L’Italia ha un grosso problema con l’energia eolica, ma non è quello di cui si parla di solito sui media e sui social: il problema principale dell’eolico italiano è che se ne installa troppo poco. I dati Terna dicono infatti che a maggio 2025 sono presenti in Italia solo circa 13 GW eolici, a fronte di quasi 40 GW di potenza fotovoltaica. Inoltre, il ritmo delle nuove installazioni è lentissimo rispetto alle esigenze della decarbonizzazione. Infatti, mentre tra dicembre 2023 e maggio 2025 il fotovoltaico in Italia è passato da 30,3 a 39,5 GW, con un incremento di ben 9,2 GW in 18 mesi, nello stesso periodo l’eolico è passato da 12,3 a 13,3 GW, con un incremento di un solo GW.

L’Italia ha un grosso problema con l’energia eolica, ma non è quello di cui si parla di solito sui media e sui social: il problema principale dell’eolico italiano è che se ne installa troppo poco. I dati Terna dicono infatti che a maggio 2025 sono presenti in Italia solo circa 13 GW eolici, a fronte di quasi 40 GW di potenza fotovoltaica. Inoltre, il ritmo delle nuove installazioni è lentissimo rispetto alle esigenze della decarbonizzazione. Infatti, mentre tra dicembre 2023 e maggio 2025 il fotovoltaico in Italia è passato da 30,3 a 39,5 GW, con un incremento di ben 9,2 GW in 18 mesi, nello stesso periodo l’eolico è passato da 12,3 a 13,3 GW, con un incremento di un solo GW.

Un aspetto che potrebbe spiegare questa differenza è che l’installazione di fotovoltaico è più semplice, perché può fare affidamento anche sulle iniziative di singoli cittadini e piccole imprese, sui tetti di abitazioni, edifici produttivi e commerciali; cosa che con l’eolico è pressoché impossibile. In realtà l’incremento più massiccio del fotovoltaico negli ultimi diciotto mesi non è dovuto alla miriade di piccoli impianti domestici, bensì alla costruzione di grossi impianti a terra e su molti siti industriali e commerciali (si vedano i dati qui).

Il punto è che la transizione energetica non si può fare solo col sole. L’energia del vento è indispensabile, e in un sistema elettrico rinnovabile ne serve molta, in particolare per compensare il calo invernale del solare nelle stagioni più fredde e buie, nonché di notte. Per esempio, le proiezioni realizzate da Mark Jacobson e colleghi nel 2024 per portare tutti paesi del mondo al 100% rinnovabile nel 2050 danno per l’Italia una quota di potenza eolica installata di 95 GW pari al 30% del totale di 315 GW, di cui 23% installato a terra e il resto in mare.

Meno imponenti le proiezioni di Marco Giusti, pubblicate nel suo libro L’urgenza di agire (2024) nel quale comunque si afferma che per arrivare a Net Zero dovremo avere installati in Italia 43 GW di eolico a terra, 14 GW di eolico in mare e 200 GW di fotovoltaico.

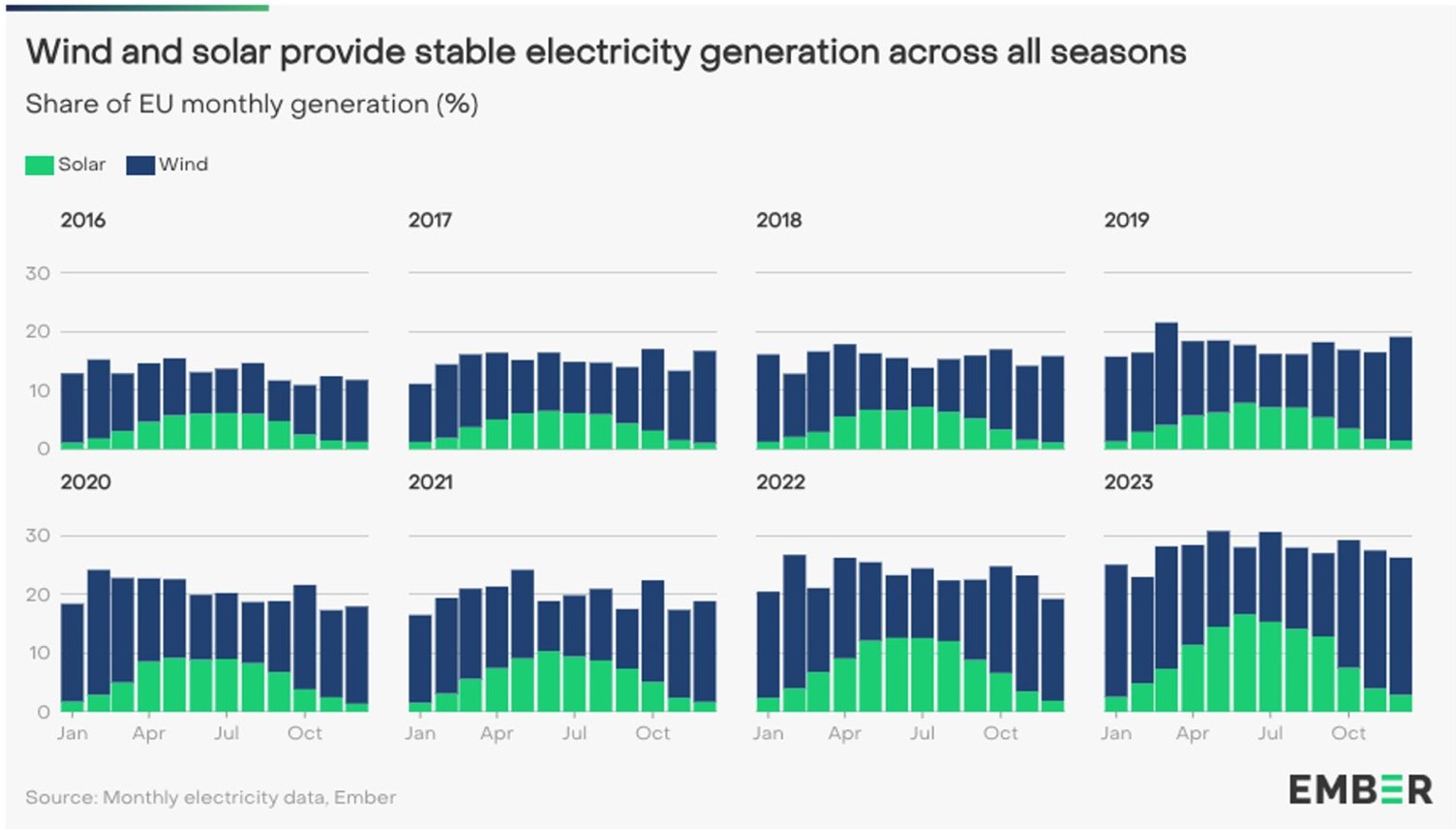

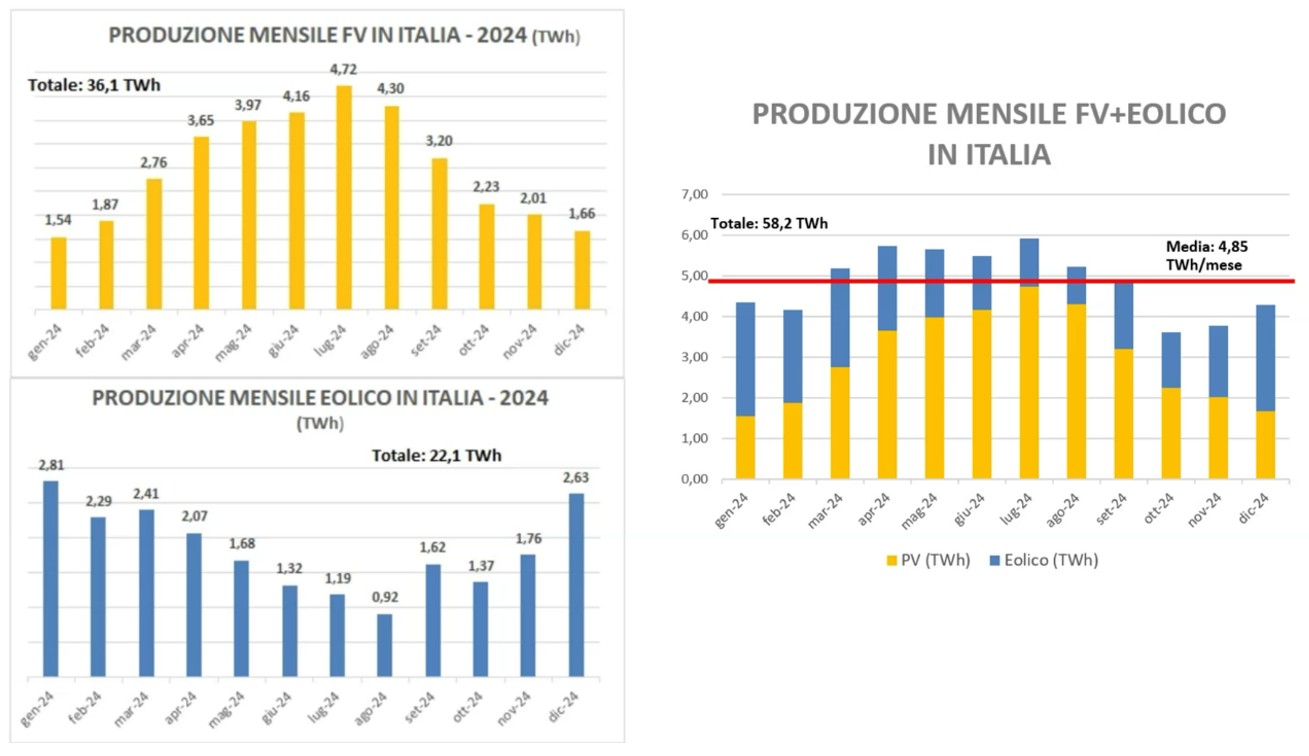

In generale, i dati mostrano una forte complementarietà tra eolico e fotovoltaico, due fonti pulite che insieme possono fornire il carico di base, come mostrato in queste figure (Figura 1 da https://ember-energy.org/app/uploads/2024/10/European-Electricity-Review-2024.pdf, Figura 2 elaborazioni su dati Terna).

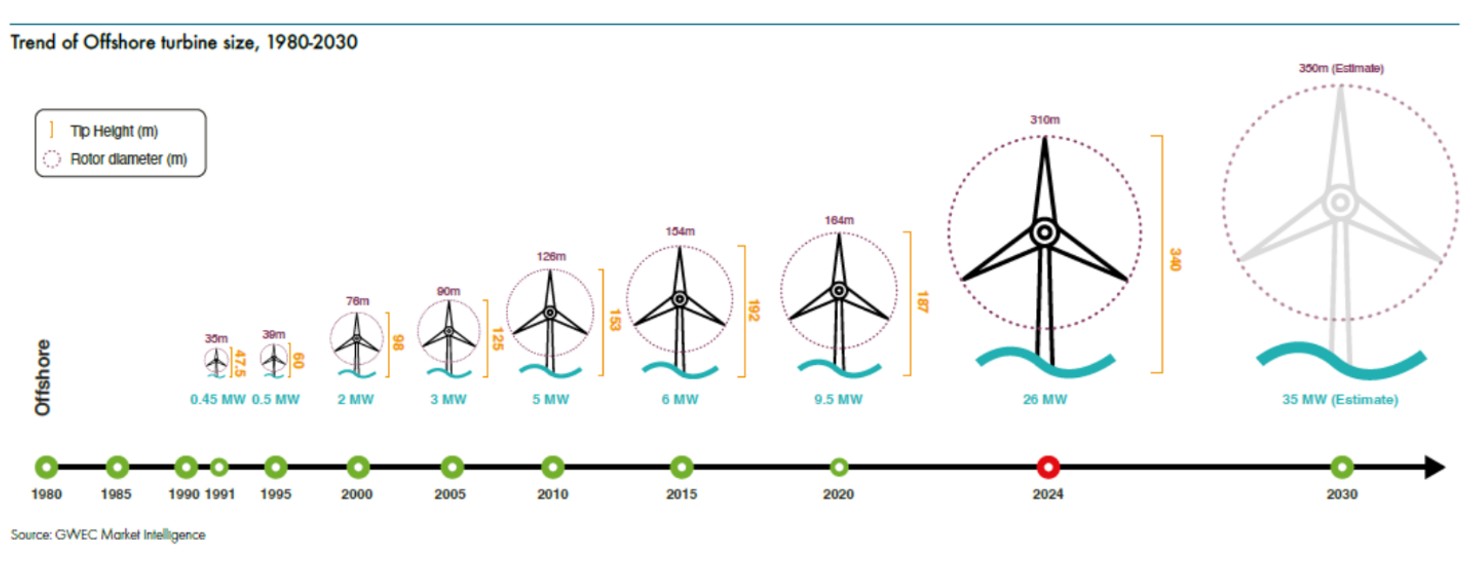

L’eolico ha un altro problema: per produrre quantità rilevanti di energia servono impianti grandi, perché l’energia prodotta cresce come il quadrato della lunghezza delle pale, e addirittura come il cubo della velocità del vento; e il vento spira più forte in alto, lontano dall’attrito del terreno. Il vantaggio di questo comportamento è però che bastano incrementi relativamente piccoli della dimensione degli aerogeneratori per ottenere grandi incrementi di prestazione, come mostra la figura: ad esempio con solo 10 metri di altezza in più (sostanzialmente non rilevabili dal punto di vista paesaggistico) la potenza aumenta di più del 50%. Inoltre, ad altezze maggiori il vento è più forte e più costante, garantendo una maggiore producibilità in termini energetici.

In Italia il vento si può catturare o in mare (ma siamo praticamente a zero, c’è un solo impianto a Taranto davanti al porto industriale a fronte di tantissimi progetti in fase di valutazione), o a terra, dove soffia più forte, ovvero sui crinali montuosi, tipicamente sulla lunga dorsale dell’Appennino, dal centro nord fino al sud. Il potenziale eolico è stato dapprima sfruttato nelle zone più ventose del sud, in particolare in Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Generando talvolta, questo va detto, situazioni di crescita scomposta che si tramuta nel cosiddetto “effetto selva”. Questo è stato dovuto al fatto che le tecnologie dei primi anni Duemila prevedevano macchine piuttosto piccole; pertanto, ne servivano moltissime per garantire un’adeguata capacità. L’enorme sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, illustrato appunto nella figura, ha fatto sì che oggi si possano ottenere produzioni energetiche molto più elevate con un numero di macchine sensibilmente inferiore. Questo lo si sta già sfruttando con le soluzioni cosiddette di “repowering”, ovvero di potenziamento degli impianti già esistenti, che prevedono sostituzione e sfoltimento delle turbine, ma anche naturalmente per gli impianti nuovi.

Va da sé che per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di generazione rinnovabile e di decarbonizzazione, che l’Italia ha già sottoscritto, oltre al repowering è necessario individuare nuovi siti di installazione di impianti, al di fuori delle zone tradizionalmente più ventose. E questi siti sono di preferenza lungo i crinali montuosi del Centro e Nord Italia. D’altronde, le rinnovabili si caratterizzano per la necessità di essere distribuite sul territorio, a differenza delle fonti fossili, localizzate in pochi, grandi e impattanti impianti termoelettrici.

Queste localizzazioni sono valutate da rigorose procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a livello ministeriale (come già argomentato qui).

Da qualche tempo, poi, alle solite complicazioni e lungaggini burocratiche si sono aggiunte proteste popolari che cominciano a mostrare aspetti inquietanti, sia per la evidente disinformazione popolare sulla necessità ed urgenza delle installazioni eoliche per portare avanti la decarbonizzazione del nostro sistema elettrico, sia per una tendenza a trasformare le proteste in conflitti e, di recente, in veri e propri attentati o assalti.

Il più grave di questi fatti si è verificato il 5 e 6 luglio 2025 nel Mugello (alta Toscana), dove il cantiere per la costruzione di un impianto eolico a Monte Giogo di Vìllore è stato preso d’assalto da numerosi individui incappucciati e armati di coltelli, con grande spavento delle maestranze, minacce e danneggiamenti ai mezzi di cantiere.

In precedenza altri episodi sono avvenuti in Sardegna, denunciati anche in un recente trasmissione Rai .

L’impianto del Mugello è stato oggetto della procedura di “Inchiesta pubblica”, un lungo percorso partecipato con la popolazione potenzialmente interessata. L’inchiesta pubblica si è conclusa con esito positivo nell’agosto 2020. Il che la dice lunga sui tempi di realizzazione di questi impianti, visto che il cantiere si è avviato solo nel 2023, dopo anni di battaglie legali contro numerosi ricorrenti. Il cantiere dopo l’increscioso episodio appena descritto, si è fermato.

Va considerato che l’impianto non è di proprietà di chissà quali “speculatori” o multinazionali, spesso invocati nelle argomentazioni di chi protesta, bensì dall’azienda energetica della città di Verona e Vicenza, Agsm Aim, di proprietà completamente pubblica (61,2% del Comune di Verona e 38,8% del Comune di Vicenza).

C’è da chiedersi se fra i mandanti di queste proteste non ci siano le veementi campagne di stampa contro la transizione, che hanno ancora in prima fila quotidiani a tiratura nazionale, già noti per la propaganda negazionista sul clima. Transizione descritta spesso come speculativa, perché portata avanti da imprenditori che evidentemente devono poter remunerare gli ingenti capitali investiti. Come se i venditori di carbone, gas e petrolio agissero per beneficenza, e non invece per realizzare immensi profitti a scapito del nostro futuro, climaticamente sempre più nero.

Il Comitato Scientifico di Climalteranti stigmatizza questo genere di azioni e in generale questa aura di negatività preconcetta nei confronti delle installazioni di energie rinnovabili e sull’eolico in particolare. Ed esprime tutta la propria solidarietà a coloro che ne sono stati colpiti, direttamente o indirettamente.

Testo di Vittorio Marletto e Mario Grosso

Foto in apertura: aerogeneratori in Puglia (M. Grosso)

Ecco uno dei mandanti (peraltro autodichiaratosi tale). Però ha la stessa età del Dalai Lama…

https://gognablog.sherpa-gate.com/monte-giogo-di-villore/

“Eolico, gli antagonisti del Mugello arroccati nel paesaggio fossile

Ogni civiltà modella un suo paesaggio, e quindi è bene essere franchi con noi stessi: non potrà esserci una civiltà post-fossile senza una modifica del paesaggio fossile”

https://www.greenreport.it/news/nuove-energie/56889-eolico-gli-antagonisti-del-mugello-arroccati-nel-paesaggio-fossile

Nella zona in cui ho la mia seconda casa (che tende a diventare la prima) vi sono delle pale eoliche.

All’inizio erano due, adesso mi pare siano otto.

Ce ne potrebbero stare anche una trentina e forse più, sfruttando altri punti del crinale.

Ma credo che quando si suggerisce una “modifica del paesaggio fossile” si intenda semplicemente mettere pale eoliche dappertutto.

E’ ovvio che la gente si ribella.

In aree economicamente sempre più marginali, il paesaggio è l’ultimo valore rimasto.

Da decenni le amministrazioni locali cercano disperatamente di svendere il territorio proponendosi per discariche, centrali elettriche per alimentare i condizionatori del capoluogo e quant’altro.

Adesso c’è la manna delle energie rinnovabili, un modo politicamente corretto per esercitare la prostituzione amministrativa.

Ma la gente non dimentica.

Buon paesaggio post-fossile a tutti.

Magari quelli che non vogliono le pale potrebbero mostrarci come riuscirebbero a vivere senza energia elettrica. Sono curioso.

Le pale gli vanno benissimo.

Hanno cominciato a metterle 25 anni fa.

Il problema è il numero.

Distruggere il paesaggio per le esigenze del capoluogo in pianura può darsi che non rientri fra i loro desiderata.

Li capisco e li appoggio.

La questione è più variegata di come ArmandoBis la ponga.

L’affermazione “distruggere il paesaggio” è fuorviante, errata e fortemente soggettiva. Seppure non così forte come il classico “devastare”, rimane un’affermazione ideologica. Ad esempio, per quanto mi riguarda, vedere un paesaggio con aerogeneratori ben collocati (penso ad esempio all’impianto di Affi) è un enorme sollievo, un qualcosa che mi dona ottimismo, visto che ogni kWh da essi prodotto è un piccolo contributo all’affrancamento dai combustibili fossili.

E’ vero che in questo settore sono stati fatti molti errori in passato (ne è un esempio l’effetto selva sull’istmo calabrese), che non devono essere ripetuti, ma si tratta comunque di errori di ordini di grandezza inferiori rispetto a quelli, ancora perpetrati, del mondo fossile ed estrattivo.

Qua invece si parte dall’assunto che l’eolico (e il fotovoltaico a terra) sono il male assoluto a prescindere.

Ne abbiamo già scritto in precedenti post, la posizione di climalteranti rimane quella.

Sono in completo accordo con Mario, e ringrazio la redazione di Climalteranti.

Usare sempre locuzioni estreme per connotare qualcosa non è mai utile a nessuno.

Il paesaggio è sempre stato alterato dalla presenza umana: gli acquedotti romani ne sono un esempio, molto invasivo in un periodo in cui la densità della popolazione era molti ordini di grandezza inferiore all’attuale.

E sino a che il numero della popolazione aumenterà così come la sua richiesta energetica, senza regole, la vista di una pala eolica ben messa mi renderà sempre felice.

Concludo dicendo che scambiare la gestione politica dell’eolico con la gestione tecnologica dell’eolico è sbagliato e, forse, anche in malafede. Lo stesso vale per la sanità, ad esempio: gli scempi politici che di essa se ne fanno da anni non devono assolutamente implicare l’inefficienza e/o inefficacia delle metodiche scientifiche sanitarie attuali, né debbono altresì suggerire il ritorno alla medicina dell’800.

E per chi sogna il nucleare, ecco un rapporto esaustivo su che cosa rappresenta oggi nel mondo:

https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2025-v1.pdf