Tutta l’acqua del mondo

Mentre fondono i ghiacciai del Cile, il progetto Hydro-Aysén dell’ENEL mette in pericolo l’ambiente della Patagonia.

Chi crede che il cambiamento climatico non abbia alcun effetto sulla società può guardare il reportage di Camilla Martini, Tutta l’acqua del mondo, e ricredersi. Il Cile, con una popolazione in forte crescita, deve sfruttare in maniera sempre più spinta il suo potenziale idroelettrico.

Le miniere di rame nel Nord del paese, spina dorsale dell’economia nazionale, richiedono infatti ingenti quantità di energia elettrica. Gran parte della popolazione vive a Santiago o nella regione metropolitana dove il progetto Alto-Maipo, teso alla costruzione di 2 impianti idroelettrici sul rio Maipo ha suscito molte proteste.

I ghiacciai del nord sono in fase di intenso ritiro (Rivera et al., 2002; Porter e Santana, 2003; Bown e Rivera, 2007; Rivera et al., 2009, Rosenblüth et al., 1997; Quintana and Aceituno, 2006), connesso alla dinamica climatica globale. E con loro per la regione metropolitana va scomparendo una riserva d’acqua che sembrava inesauribile. (altro…)

Chi crede che il cambiamento climatico non abbia alcun effetto sulla società può guardare il reportage di Camilla Martini, Tutta l’acqua del mondo, e ricredersi. Il Cile, con una popolazione in forte crescita, deve sfruttare in maniera sempre più spinta il suo potenziale idroelettrico.

Le miniere di rame nel Nord del paese, spina dorsale dell’economia nazionale, richiedono infatti ingenti quantità di energia elettrica. Gran parte della popolazione vive a Santiago o nella regione metropolitana dove il progetto Alto-Maipo, teso alla costruzione di 2 impianti idroelettrici sul rio Maipo ha suscito molte proteste.

I ghiacciai del nord sono in fase di intenso ritiro (Rivera et al., 2002; Porter e Santana, 2003; Bown e Rivera, 2007; Rivera et al., 2009, Rosenblüth et al., 1997; Quintana and Aceituno, 2006), connesso alla dinamica climatica globale. E con loro per la regione metropolitana va scomparendo una riserva d’acqua che sembrava inesauribile. (altro…)

Chi crede che il cambiamento climatico non abbia alcun effetto sulla società può guardare il reportage di Camilla Martini, Tutta l’acqua del mondo, e ricredersi. Il Cile, con una popolazione in forte crescita, deve sfruttare in maniera sempre più spinta il suo potenziale idroelettrico.

Le miniere di rame nel Nord del paese, spina dorsale dell’economia nazionale, richiedono infatti ingenti quantità di energia elettrica. Gran parte della popolazione vive a Santiago o nella regione metropolitana dove il progetto Alto-Maipo, teso alla costruzione di 2 impianti idroelettrici sul rio Maipo ha suscito molte proteste.

I ghiacciai del nord sono in fase di intenso ritiro (Rivera et al., 2002; Porter e Santana, 2003; Bown e Rivera, 2007; Rivera et al., 2009, Rosenblüth et al., 1997; Quintana and Aceituno, 2006), connesso alla dinamica climatica globale. E con loro per la regione metropolitana va scomparendo una riserva d’acqua che sembrava inesauribile. (altro…)

Chi crede che il cambiamento climatico non abbia alcun effetto sulla società può guardare il reportage di Camilla Martini, Tutta l’acqua del mondo, e ricredersi. Il Cile, con una popolazione in forte crescita, deve sfruttare in maniera sempre più spinta il suo potenziale idroelettrico.

Le miniere di rame nel Nord del paese, spina dorsale dell’economia nazionale, richiedono infatti ingenti quantità di energia elettrica. Gran parte della popolazione vive a Santiago o nella regione metropolitana dove il progetto Alto-Maipo, teso alla costruzione di 2 impianti idroelettrici sul rio Maipo ha suscito molte proteste.

I ghiacciai del nord sono in fase di intenso ritiro (Rivera et al., 2002; Porter e Santana, 2003; Bown e Rivera, 2007; Rivera et al., 2009, Rosenblüth et al., 1997; Quintana and Aceituno, 2006), connesso alla dinamica climatica globale. E con loro per la regione metropolitana va scomparendo una riserva d’acqua che sembrava inesauribile. (altro…) Tanto rumore per il metano

Pubblichiamo la traduzione di un importante post di Realclimate che riguarda il metano, un potente gas serra che rispetto ad altri spaventosi elementi della storia del clima ha anche l’impressionante potere di terrorizzare la gente.

Di quale metano stiamo parlando?

Le principali riserve di metano si trovano nei sedimenti oceanici, congelate in depositi di idrato o clatrato (Archer, 2007). La quantità totale di metano contenuto negli idrati oceanici è piuttosto limitata ma potrebbe competere con quella di tutti gli altri combustibili fossili messi insieme. La maggior parte di questo metano è difficile da estrarre per produrre carburante, e soprattutto si trova così in profondità nella colonna di sedimenti che ci vorrebbero migliaia di anni di riscaldamento antropogenico per raggiungerlo. L'Artico è un caso particolare perché la colonna d'acqua è più fredda rispetto alla media globale, perciò l’ idrato può essere trovato ad una profondità marina di circa 200 metri. (altro…)

Di quale metano stiamo parlando?

Le principali riserve di metano si trovano nei sedimenti oceanici, congelate in depositi di idrato o clatrato (Archer, 2007). La quantità totale di metano contenuto negli idrati oceanici è piuttosto limitata ma potrebbe competere con quella di tutti gli altri combustibili fossili messi insieme. La maggior parte di questo metano è difficile da estrarre per produrre carburante, e soprattutto si trova così in profondità nella colonna di sedimenti che ci vorrebbero migliaia di anni di riscaldamento antropogenico per raggiungerlo. L'Artico è un caso particolare perché la colonna d'acqua è più fredda rispetto alla media globale, perciò l’ idrato può essere trovato ad una profondità marina di circa 200 metri. (altro…)

Di quale metano stiamo parlando?

Le principali riserve di metano si trovano nei sedimenti oceanici, congelate in depositi di idrato o clatrato (Archer, 2007). La quantità totale di metano contenuto negli idrati oceanici è piuttosto limitata ma potrebbe competere con quella di tutti gli altri combustibili fossili messi insieme. La maggior parte di questo metano è difficile da estrarre per produrre carburante, e soprattutto si trova così in profondità nella colonna di sedimenti che ci vorrebbero migliaia di anni di riscaldamento antropogenico per raggiungerlo. L'Artico è un caso particolare perché la colonna d'acqua è più fredda rispetto alla media globale, perciò l’ idrato può essere trovato ad una profondità marina di circa 200 metri. (altro…)

Di quale metano stiamo parlando?

Le principali riserve di metano si trovano nei sedimenti oceanici, congelate in depositi di idrato o clatrato (Archer, 2007). La quantità totale di metano contenuto negli idrati oceanici è piuttosto limitata ma potrebbe competere con quella di tutti gli altri combustibili fossili messi insieme. La maggior parte di questo metano è difficile da estrarre per produrre carburante, e soprattutto si trova così in profondità nella colonna di sedimenti che ci vorrebbero migliaia di anni di riscaldamento antropogenico per raggiungerlo. L'Artico è un caso particolare perché la colonna d'acqua è più fredda rispetto alla media globale, perciò l’ idrato può essere trovato ad una profondità marina di circa 200 metri. (altro…) Limitare i cambiamenti climatici a breve termine e migliorare la qualità dell’aria

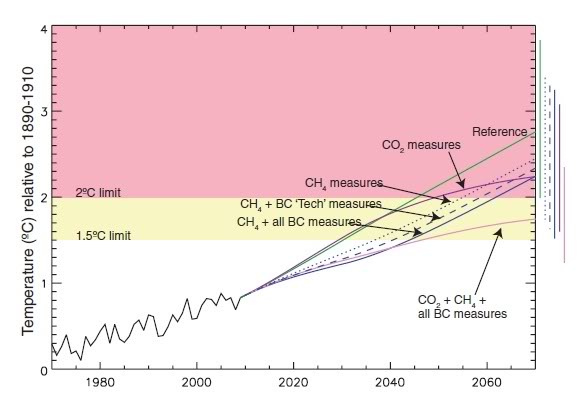

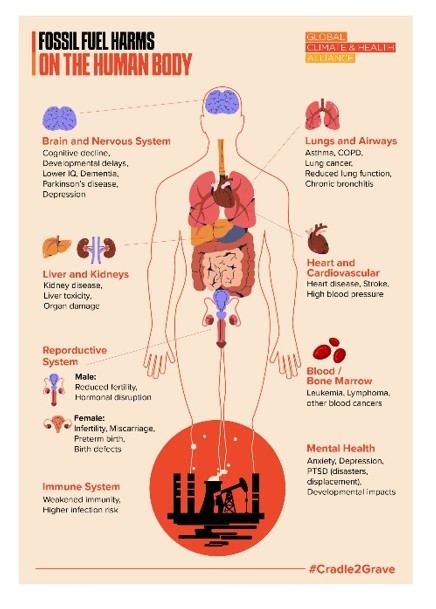

Uno studio scientifico apparso a Gennaio sulla rivista scientifica Science spiega che un numero limitato di misure di riduzione delle emissioni di agenti inquinanti puo’ sostanzialmente mitigare il riscaldamento globale e allo stesso tempo produrre benefici significativi sulla salute umana e sulla produzione di cibo.

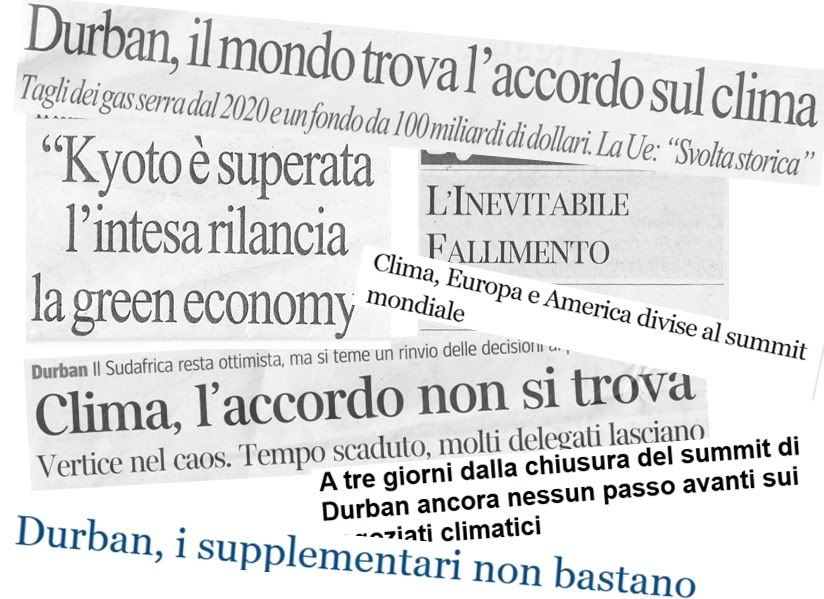

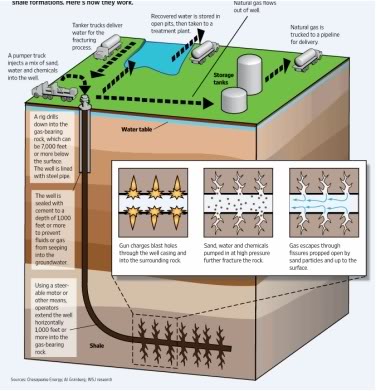

Il vertice di Durban e i media: notizie a confronto

Ospitiamo un’analisi, effettuata da alcuni studenti del Master di comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste, di come i quattro principali quotidiani e la blogosfera hanno seguito la conferenza di Durban: poca attenzione, alcuni buoni articoli, molte lacune. È andata meglio sul web.

Introduzione

Giudizio sui suoi risultati a parte, il vertice di Durban resta un passaggio fondamentale per capire com’è affrontato il problema dei cambiamenti climatici. Altrettanto importante è capire in che modo i media e la blogosfera raccontano queste vicende – quale percezione restituiscono al pubblico: per fare questo abbiamo analizzato i principali quotidiani e alcuni blog, cercando di evidenziare i punti di vista prevalenti, l’attenzione dedicata o meno al vertice e in quali specifiche modalità.

La Repubblica

I primi articoli dedicati al vertice (“E sul clima arriva il tradimento Usa. La legge di Obama frenata dal Senato” – 29 novembre, p. 23) presentano due elementi di interesse: per quanto riguarda la riuscita del vertice le aspettative sono tendenzialmente negative. Secondo quanto riportato, diversi fra i Paesi coinvolti – Stati Uniti, Canada, Russia e Giappone in particolare – non sembrano intenzionati a voler sottoscrivere accordi vincolanti in grado di proseguire il cammino cominciato con il protocollo di Kyoto. Inoltre un'intervista con Corrado Clini che presenta sia il vertice di Durban che il neo-ministro per l'ambiente – in carica da poche settimane – e con lui le posizioni politiche del nuovo governo sui temi ambientali. (altro…)

Introduzione

Giudizio sui suoi risultati a parte, il vertice di Durban resta un passaggio fondamentale per capire com’è affrontato il problema dei cambiamenti climatici. Altrettanto importante è capire in che modo i media e la blogosfera raccontano queste vicende – quale percezione restituiscono al pubblico: per fare questo abbiamo analizzato i principali quotidiani e alcuni blog, cercando di evidenziare i punti di vista prevalenti, l’attenzione dedicata o meno al vertice e in quali specifiche modalità.

La Repubblica

I primi articoli dedicati al vertice (“E sul clima arriva il tradimento Usa. La legge di Obama frenata dal Senato” – 29 novembre, p. 23) presentano due elementi di interesse: per quanto riguarda la riuscita del vertice le aspettative sono tendenzialmente negative. Secondo quanto riportato, diversi fra i Paesi coinvolti – Stati Uniti, Canada, Russia e Giappone in particolare – non sembrano intenzionati a voler sottoscrivere accordi vincolanti in grado di proseguire il cammino cominciato con il protocollo di Kyoto. Inoltre un'intervista con Corrado Clini che presenta sia il vertice di Durban che il neo-ministro per l'ambiente – in carica da poche settimane – e con lui le posizioni politiche del nuovo governo sui temi ambientali. (altro…)

Introduzione

Giudizio sui suoi risultati a parte, il vertice di Durban resta un passaggio fondamentale per capire com’è affrontato il problema dei cambiamenti climatici. Altrettanto importante è capire in che modo i media e la blogosfera raccontano queste vicende – quale percezione restituiscono al pubblico: per fare questo abbiamo analizzato i principali quotidiani e alcuni blog, cercando di evidenziare i punti di vista prevalenti, l’attenzione dedicata o meno al vertice e in quali specifiche modalità.

La Repubblica

I primi articoli dedicati al vertice (“E sul clima arriva il tradimento Usa. La legge di Obama frenata dal Senato” – 29 novembre, p. 23) presentano due elementi di interesse: per quanto riguarda la riuscita del vertice le aspettative sono tendenzialmente negative. Secondo quanto riportato, diversi fra i Paesi coinvolti – Stati Uniti, Canada, Russia e Giappone in particolare – non sembrano intenzionati a voler sottoscrivere accordi vincolanti in grado di proseguire il cammino cominciato con il protocollo di Kyoto. Inoltre un'intervista con Corrado Clini che presenta sia il vertice di Durban che il neo-ministro per l'ambiente – in carica da poche settimane – e con lui le posizioni politiche del nuovo governo sui temi ambientali. (altro…)

Introduzione

Giudizio sui suoi risultati a parte, il vertice di Durban resta un passaggio fondamentale per capire com’è affrontato il problema dei cambiamenti climatici. Altrettanto importante è capire in che modo i media e la blogosfera raccontano queste vicende – quale percezione restituiscono al pubblico: per fare questo abbiamo analizzato i principali quotidiani e alcuni blog, cercando di evidenziare i punti di vista prevalenti, l’attenzione dedicata o meno al vertice e in quali specifiche modalità.

La Repubblica

I primi articoli dedicati al vertice (“E sul clima arriva il tradimento Usa. La legge di Obama frenata dal Senato” – 29 novembre, p. 23) presentano due elementi di interesse: per quanto riguarda la riuscita del vertice le aspettative sono tendenzialmente negative. Secondo quanto riportato, diversi fra i Paesi coinvolti – Stati Uniti, Canada, Russia e Giappone in particolare – non sembrano intenzionati a voler sottoscrivere accordi vincolanti in grado di proseguire il cammino cominciato con il protocollo di Kyoto. Inoltre un'intervista con Corrado Clini che presenta sia il vertice di Durban che il neo-ministro per l'ambiente – in carica da poche settimane – e con lui le posizioni politiche del nuovo governo sui temi ambientali. (altro…) Sapere o Ignorare ?

Una delle più antiche riviste di divulgazione scientifica ha pubblicato un articolo contenente numerosi errori e argomenti infondati sulla scienza del clima.

Un anno fa, sul numero del febbraio 2011 della rivista “Sapere” è stato pubblicato “Un futuro con ghiaccio e seltz” di Luigi Vigliotti (riportato in fondo al post). L’articolo conteneva numerosi errori e argomenti infondati, a partire dal sottotitolo “L'allarme "Global Warming" ha motivazioni in buona parte culturali e potrebbe distoglierci dall'eventualità, questa sì scientificamente certa, di una prossima glaciazione.

Espansione dei ghiacci artici (pag. 1)

L’autore cita una presunta espansione dei ghiacci artici negli ultimi anni, la cui responsabilità sarebbe stata attribuita da qualcuno al riscaldamento globale. Ma negli ultimi 30 anni, la diminuzione dei ghiacci artici è chiarissima e un’espansione occasionale o stagionale è spiegata semplicemente con ragioni meteorologiche. Il riscaldamento globale ha avuto e avrà come effetto quello di ridurre l’estensione del ghiaccio marino.

Un anno fa, sul numero del febbraio 2011 della rivista “Sapere” è stato pubblicato “Un futuro con ghiaccio e seltz” di Luigi Vigliotti (riportato in fondo al post). L’articolo conteneva numerosi errori e argomenti infondati, a partire dal sottotitolo “L'allarme "Global Warming" ha motivazioni in buona parte culturali e potrebbe distoglierci dall'eventualità, questa sì scientificamente certa, di una prossima glaciazione.

Espansione dei ghiacci artici (pag. 1)

L’autore cita una presunta espansione dei ghiacci artici negli ultimi anni, la cui responsabilità sarebbe stata attribuita da qualcuno al riscaldamento globale. Ma negli ultimi 30 anni, la diminuzione dei ghiacci artici è chiarissima e un’espansione occasionale o stagionale è spiegata semplicemente con ragioni meteorologiche. Il riscaldamento globale ha avuto e avrà come effetto quello di ridurre l’estensione del ghiaccio marino.

Catastrofiche previsioni di imminente calura tropicale (pag. 1)

La scienza del clima non fa previsioni a breve termine, e nella letteratura scientifica non ci sono articoli (anche datati) che prevedano una qualche ‘calura’ nel 2011. Ci sono invece, a partire dai rapporti IPCC, scenari che prevedono incrementi di temperatura su un intervallo di tempo dell’ordine dei decenni e l'intensificazione di eventi estremi, come le ondate di calore. L’autore pare aver confuso proiezioni climatiche e previsioni meteorologiche.

I prossimi dieci anni saranno molto freddi e piovosi (pag. 1)

L’autore attribuisce l’affermazione a generici “scienziati” i quali, in molto altrettanto generico, attribuirebbero le cause al “dogma del Global Warming” (sic). Di nuovo, nella letteratura scientifica queste previsioni non esistono.

Immissione di vapore acqueo in atmosfera (pag. 1)

Le emissioni antropogeniche di vapore acqueo in atmosfera sono ascrivibili principalmente ai cicli di raffreddamento delle centrali nucleari e termoelettriche, ai cambiamenti nell’uso del suolo e all’irrigazione (Boucher et al., 2004). Rappresentano rispettivamente circa un millesimo e un centesimo dell'evapotraspirazione naturale - che fornisce annualmente all'atmosfera oltre 500 mila km3 d'acqua sotto forma di vapore - e sono pertanto trascurabili. Inoltre, la presenza di vapore in atmosfera dipende dalla temperatura ed è quindi un feed-back del riscaldamento globale, non la causa. (altro…)

Catastrofiche previsioni di imminente calura tropicale (pag. 1)

La scienza del clima non fa previsioni a breve termine, e nella letteratura scientifica non ci sono articoli (anche datati) che prevedano una qualche ‘calura’ nel 2011. Ci sono invece, a partire dai rapporti IPCC, scenari che prevedono incrementi di temperatura su un intervallo di tempo dell’ordine dei decenni e l'intensificazione di eventi estremi, come le ondate di calore. L’autore pare aver confuso proiezioni climatiche e previsioni meteorologiche.

I prossimi dieci anni saranno molto freddi e piovosi (pag. 1)

L’autore attribuisce l’affermazione a generici “scienziati” i quali, in molto altrettanto generico, attribuirebbero le cause al “dogma del Global Warming” (sic). Di nuovo, nella letteratura scientifica queste previsioni non esistono.

Immissione di vapore acqueo in atmosfera (pag. 1)

Le emissioni antropogeniche di vapore acqueo in atmosfera sono ascrivibili principalmente ai cicli di raffreddamento delle centrali nucleari e termoelettriche, ai cambiamenti nell’uso del suolo e all’irrigazione (Boucher et al., 2004). Rappresentano rispettivamente circa un millesimo e un centesimo dell'evapotraspirazione naturale - che fornisce annualmente all'atmosfera oltre 500 mila km3 d'acqua sotto forma di vapore - e sono pertanto trascurabili. Inoltre, la presenza di vapore in atmosfera dipende dalla temperatura ed è quindi un feed-back del riscaldamento globale, non la causa. (altro…)

Un anno fa, sul numero del febbraio 2011 della rivista “Sapere” è stato pubblicato “Un futuro con ghiaccio e seltz” di Luigi Vigliotti (riportato in fondo al post). L’articolo conteneva numerosi errori e argomenti infondati, a partire dal sottotitolo “L'allarme "Global Warming" ha motivazioni in buona parte culturali e potrebbe distoglierci dall'eventualità, questa sì scientificamente certa, di una prossima glaciazione.

Espansione dei ghiacci artici (pag. 1)

L’autore cita una presunta espansione dei ghiacci artici negli ultimi anni, la cui responsabilità sarebbe stata attribuita da qualcuno al riscaldamento globale. Ma negli ultimi 30 anni, la diminuzione dei ghiacci artici è chiarissima e un’espansione occasionale o stagionale è spiegata semplicemente con ragioni meteorologiche. Il riscaldamento globale ha avuto e avrà come effetto quello di ridurre l’estensione del ghiaccio marino.

Un anno fa, sul numero del febbraio 2011 della rivista “Sapere” è stato pubblicato “Un futuro con ghiaccio e seltz” di Luigi Vigliotti (riportato in fondo al post). L’articolo conteneva numerosi errori e argomenti infondati, a partire dal sottotitolo “L'allarme "Global Warming" ha motivazioni in buona parte culturali e potrebbe distoglierci dall'eventualità, questa sì scientificamente certa, di una prossima glaciazione.

Espansione dei ghiacci artici (pag. 1)

L’autore cita una presunta espansione dei ghiacci artici negli ultimi anni, la cui responsabilità sarebbe stata attribuita da qualcuno al riscaldamento globale. Ma negli ultimi 30 anni, la diminuzione dei ghiacci artici è chiarissima e un’espansione occasionale o stagionale è spiegata semplicemente con ragioni meteorologiche. Il riscaldamento globale ha avuto e avrà come effetto quello di ridurre l’estensione del ghiaccio marino.

Catastrofiche previsioni di imminente calura tropicale (pag. 1)

La scienza del clima non fa previsioni a breve termine, e nella letteratura scientifica non ci sono articoli (anche datati) che prevedano una qualche ‘calura’ nel 2011. Ci sono invece, a partire dai rapporti IPCC, scenari che prevedono incrementi di temperatura su un intervallo di tempo dell’ordine dei decenni e l'intensificazione di eventi estremi, come le ondate di calore. L’autore pare aver confuso proiezioni climatiche e previsioni meteorologiche.

I prossimi dieci anni saranno molto freddi e piovosi (pag. 1)

L’autore attribuisce l’affermazione a generici “scienziati” i quali, in molto altrettanto generico, attribuirebbero le cause al “dogma del Global Warming” (sic). Di nuovo, nella letteratura scientifica queste previsioni non esistono.

Immissione di vapore acqueo in atmosfera (pag. 1)

Le emissioni antropogeniche di vapore acqueo in atmosfera sono ascrivibili principalmente ai cicli di raffreddamento delle centrali nucleari e termoelettriche, ai cambiamenti nell’uso del suolo e all’irrigazione (Boucher et al., 2004). Rappresentano rispettivamente circa un millesimo e un centesimo dell'evapotraspirazione naturale - che fornisce annualmente all'atmosfera oltre 500 mila km3 d'acqua sotto forma di vapore - e sono pertanto trascurabili. Inoltre, la presenza di vapore in atmosfera dipende dalla temperatura ed è quindi un feed-back del riscaldamento globale, non la causa. (altro…)

Catastrofiche previsioni di imminente calura tropicale (pag. 1)

La scienza del clima non fa previsioni a breve termine, e nella letteratura scientifica non ci sono articoli (anche datati) che prevedano una qualche ‘calura’ nel 2011. Ci sono invece, a partire dai rapporti IPCC, scenari che prevedono incrementi di temperatura su un intervallo di tempo dell’ordine dei decenni e l'intensificazione di eventi estremi, come le ondate di calore. L’autore pare aver confuso proiezioni climatiche e previsioni meteorologiche.

I prossimi dieci anni saranno molto freddi e piovosi (pag. 1)

L’autore attribuisce l’affermazione a generici “scienziati” i quali, in molto altrettanto generico, attribuirebbero le cause al “dogma del Global Warming” (sic). Di nuovo, nella letteratura scientifica queste previsioni non esistono.

Immissione di vapore acqueo in atmosfera (pag. 1)

Le emissioni antropogeniche di vapore acqueo in atmosfera sono ascrivibili principalmente ai cicli di raffreddamento delle centrali nucleari e termoelettriche, ai cambiamenti nell’uso del suolo e all’irrigazione (Boucher et al., 2004). Rappresentano rispettivamente circa un millesimo e un centesimo dell'evapotraspirazione naturale - che fornisce annualmente all'atmosfera oltre 500 mila km3 d'acqua sotto forma di vapore - e sono pertanto trascurabili. Inoltre, la presenza di vapore in atmosfera dipende dalla temperatura ed è quindi un feed-back del riscaldamento globale, non la causa. (altro…) Terremoti nell’Ohio provocati dall’ “Hydraulic fracking” ?

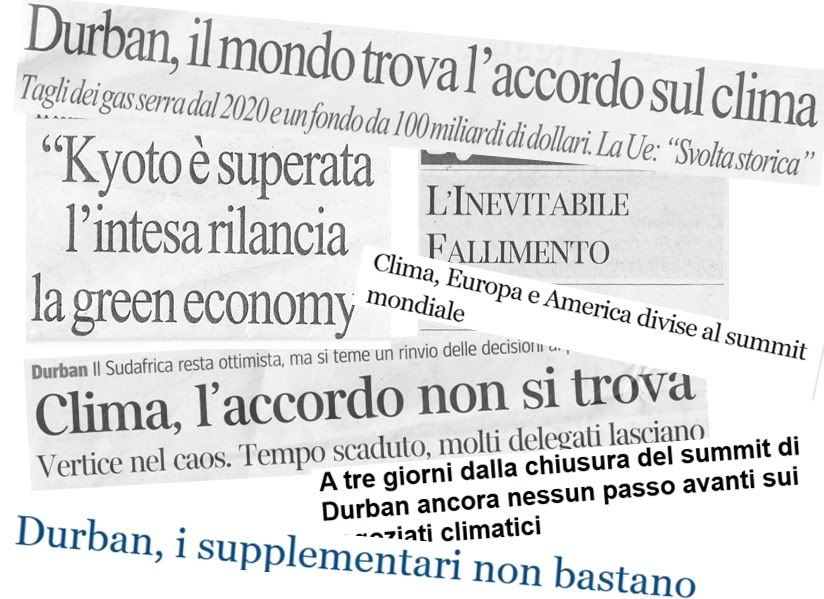

In Ohio la tecnica di estrazione del gas tramite acqua pressurizzata, già sotto accusa per gli impatti sulle acque superficiali, è stata associata all’aumento della frequenza di lievi terremoti nelle zone circostanti. Un gas fossile che se utilizzato aumenta ulteriormente la quantità di CO2 nell’atmosfera.

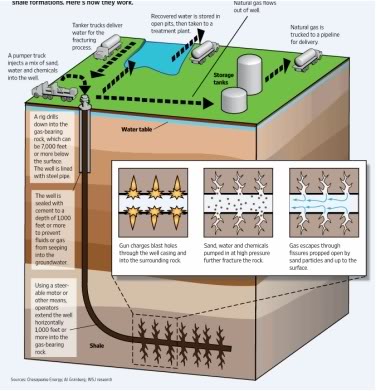

La pratica dell’”Hydraulic fracking” (frantumazione idraulica), cioè l’estrazione del gas naturale con acqua pressurizzata da strati profondi, è da tempo sotto accusa negli Stati Uniti per i conseguenti rischi di inquinamento delle falde acquifere, come raccontato su Scientific American. Il processo di estrazione è difficile perché i giacimenti sedimentari che ospitano il gas sono profondi, al di sotto delle falde e racchiusi tra strati di rocce argillose impermeabili, ed è quindi indispensabile ricorrere a tecniche di trivellazione mediante pozzi, simili a quelli per l’estrazione del petrolio.

Source: A.Granberg: WSJ Research /Chesapeack Energy.

Il processo è illustrato nella figura a fianco. L’estrazione viene effettuata ricorrendo inizialmente ad un pozzo verticale, ma che nella parte finale sotterranea si sviluppa orizzontalmente; lo “spillamento” (tapping) del gas naturale avviene attraverso la tecnica dell’“hydraulic fracking” delle rocce scistose.

La perforazione viene condotta per 1-3 kme man mano il pozzo viene incamiciato con una tubazione di acciaio. Le pareti del pozzo sono consolidate e cementificate fino al di sotto del livello delle falde naturali, per evitare che il gas o i fluidi di trivellazione ed estrazione risalgano all’esterno della pipeline di acciaio o finiscano nella falda stessa inquinandola.

Una volta raggiunta la profondità del giacimento si fa compiere una svolta a gomito a 90° al pozzo di trivellazione e si prosegue ancora per alcune centinaia di metri continuando a incamiciarlo con la tubazione di acciaio. Quindi si inietta sotto forte pressione una sospensione di acqua e sabbia (per lo più silicea) contenente anche antiaggreganti, che servono a stabilizzarla, nonché battericidi e altri prodotti chimici (tra cui alcuni notoriamente cancerogeni, come il benzene). La parte terminale della camicia porta delle cariche che si fanno esplodere elettricamente, provocando sia dei fori nella tubazione che delle estese fratture, ramificate in tutte le direzioni, nelle fragili rocce circostanti. Le fratture e fenditure vengono mantenute pervie da grani di sabbia silicea opportunamente dimensionati. A volte, se la pressione di pompaggio è sufficientemente forte, bastano dei fori nella camicia di acciaio, senza bisogno di ricorrere a cariche esplosive. (altro…)

Source: A.Granberg: WSJ Research /Chesapeack Energy.

Il processo è illustrato nella figura a fianco. L’estrazione viene effettuata ricorrendo inizialmente ad un pozzo verticale, ma che nella parte finale sotterranea si sviluppa orizzontalmente; lo “spillamento” (tapping) del gas naturale avviene attraverso la tecnica dell’“hydraulic fracking” delle rocce scistose.

La perforazione viene condotta per 1-3 kme man mano il pozzo viene incamiciato con una tubazione di acciaio. Le pareti del pozzo sono consolidate e cementificate fino al di sotto del livello delle falde naturali, per evitare che il gas o i fluidi di trivellazione ed estrazione risalgano all’esterno della pipeline di acciaio o finiscano nella falda stessa inquinandola.

Una volta raggiunta la profondità del giacimento si fa compiere una svolta a gomito a 90° al pozzo di trivellazione e si prosegue ancora per alcune centinaia di metri continuando a incamiciarlo con la tubazione di acciaio. Quindi si inietta sotto forte pressione una sospensione di acqua e sabbia (per lo più silicea) contenente anche antiaggreganti, che servono a stabilizzarla, nonché battericidi e altri prodotti chimici (tra cui alcuni notoriamente cancerogeni, come il benzene). La parte terminale della camicia porta delle cariche che si fanno esplodere elettricamente, provocando sia dei fori nella tubazione che delle estese fratture, ramificate in tutte le direzioni, nelle fragili rocce circostanti. Le fratture e fenditure vengono mantenute pervie da grani di sabbia silicea opportunamente dimensionati. A volte, se la pressione di pompaggio è sufficientemente forte, bastano dei fori nella camicia di acciaio, senza bisogno di ricorrere a cariche esplosive. (altro…)

Source: A.Granberg: WSJ Research /Chesapeack Energy.

Il processo è illustrato nella figura a fianco. L’estrazione viene effettuata ricorrendo inizialmente ad un pozzo verticale, ma che nella parte finale sotterranea si sviluppa orizzontalmente; lo “spillamento” (tapping) del gas naturale avviene attraverso la tecnica dell’“hydraulic fracking” delle rocce scistose.

La perforazione viene condotta per 1-3 kme man mano il pozzo viene incamiciato con una tubazione di acciaio. Le pareti del pozzo sono consolidate e cementificate fino al di sotto del livello delle falde naturali, per evitare che il gas o i fluidi di trivellazione ed estrazione risalgano all’esterno della pipeline di acciaio o finiscano nella falda stessa inquinandola.

Una volta raggiunta la profondità del giacimento si fa compiere una svolta a gomito a 90° al pozzo di trivellazione e si prosegue ancora per alcune centinaia di metri continuando a incamiciarlo con la tubazione di acciaio. Quindi si inietta sotto forte pressione una sospensione di acqua e sabbia (per lo più silicea) contenente anche antiaggreganti, che servono a stabilizzarla, nonché battericidi e altri prodotti chimici (tra cui alcuni notoriamente cancerogeni, come il benzene). La parte terminale della camicia porta delle cariche che si fanno esplodere elettricamente, provocando sia dei fori nella tubazione che delle estese fratture, ramificate in tutte le direzioni, nelle fragili rocce circostanti. Le fratture e fenditure vengono mantenute pervie da grani di sabbia silicea opportunamente dimensionati. A volte, se la pressione di pompaggio è sufficientemente forte, bastano dei fori nella camicia di acciaio, senza bisogno di ricorrere a cariche esplosive. (altro…)

Source: A.Granberg: WSJ Research /Chesapeack Energy.

Il processo è illustrato nella figura a fianco. L’estrazione viene effettuata ricorrendo inizialmente ad un pozzo verticale, ma che nella parte finale sotterranea si sviluppa orizzontalmente; lo “spillamento” (tapping) del gas naturale avviene attraverso la tecnica dell’“hydraulic fracking” delle rocce scistose.

La perforazione viene condotta per 1-3 kme man mano il pozzo viene incamiciato con una tubazione di acciaio. Le pareti del pozzo sono consolidate e cementificate fino al di sotto del livello delle falde naturali, per evitare che il gas o i fluidi di trivellazione ed estrazione risalgano all’esterno della pipeline di acciaio o finiscano nella falda stessa inquinandola.

Una volta raggiunta la profondità del giacimento si fa compiere una svolta a gomito a 90° al pozzo di trivellazione e si prosegue ancora per alcune centinaia di metri continuando a incamiciarlo con la tubazione di acciaio. Quindi si inietta sotto forte pressione una sospensione di acqua e sabbia (per lo più silicea) contenente anche antiaggreganti, che servono a stabilizzarla, nonché battericidi e altri prodotti chimici (tra cui alcuni notoriamente cancerogeni, come il benzene). La parte terminale della camicia porta delle cariche che si fanno esplodere elettricamente, provocando sia dei fori nella tubazione che delle estese fratture, ramificate in tutte le direzioni, nelle fragili rocce circostanti. Le fratture e fenditure vengono mantenute pervie da grani di sabbia silicea opportunamente dimensionati. A volte, se la pressione di pompaggio è sufficientemente forte, bastano dei fori nella camicia di acciaio, senza bisogno di ricorrere a cariche esplosive. (altro…) Una firma fuori posto per il prof. Zichichi

Fra i 16 scienziati firmatari dell’articolo pubblicato il 27 gennaio 20012 dal Wall Streeet Journal

“Non occorre farsi prendere dal panico sul problema del riscaldamento globale”, figura anche un italiano, il prof. Antonio Zichichi.

Come c’era da aspettarsi, la lettera è l’ennesimo tentativo di spargere disinformazione sul tema per contrastare le necessarie politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. Come già fatto notare da altri blog (Oca sapiens, Mondi sommersi, Il Corsaro), gli argomenti utilizzati sono i soliti, i preferiti dalle lobby impegnate da anni su questo tema.

Ma cosa c’entra Zichichi con questi argomenti? Come già fatto notare su questo blog, non ha alcuna competenza sui temi della scienza dell’atmosfera e del cambiamento climatico, è famoso solo per le tesi surreali spesso sostenute, ultima delle quali la teoria dei batteri dormiglioni.

Anche sui temi della fisica ha inanellato castronerie da record (vedi qui e qui) ma sul clima, no, non c’entra proprio nulla.

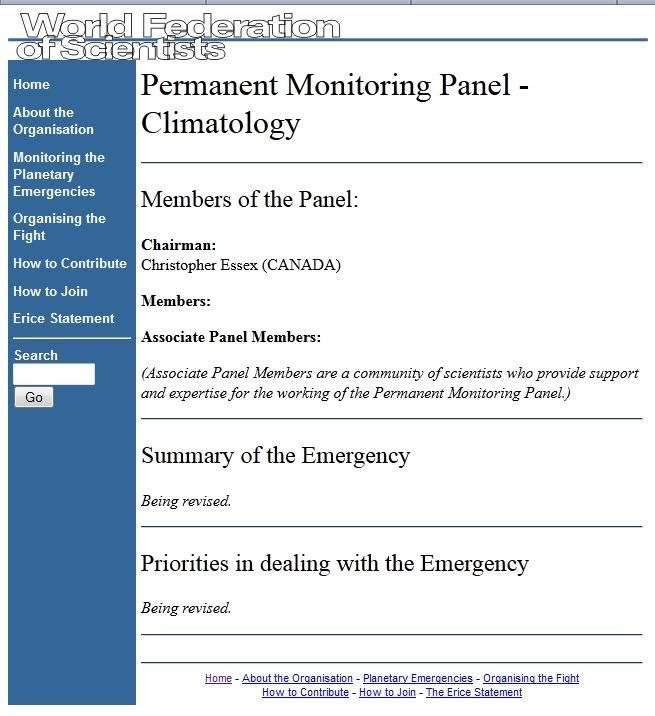

Zichichi è Presidente nientemeno che della Federazione Mondiale degli Scienziati, che ha una sezione Climatologia il cui Chairman è Cristopher Essex, scienziato ampiamente screditato sul tema dei cambiamenti climatici.

Dal sito web non risultano nomi nella sezione dei “Members” e dei “Associate Panel Members”. Sotto le pompose frasi “Summary of the Emergency”, e “Priorities in dealing with the Emergency” compare da tempo la scritta “Being revised”.

Mentre per tutte le altre emergenze planetarie, dal terrorismo all’acqua, ci sono parecchi nomi di membri dei Panel e testi per capire di cosa si discute, sulla climatologia non c’è un climatologo o un documento a disposizione, un po’ poco per una federazione fondata nel 1973!

Ben si adatta al caso Zichichi la risposta che Kevin Trenberth e altri 40 scienziati, tutti esperti di clima, hanno inviato al Wall Street Journal, di cui pubblichiamo qui la traduzione. (altro…)

Come c’era da aspettarsi, la lettera è l’ennesimo tentativo di spargere disinformazione sul tema per contrastare le necessarie politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. Come già fatto notare da altri blog (Oca sapiens, Mondi sommersi, Il Corsaro), gli argomenti utilizzati sono i soliti, i preferiti dalle lobby impegnate da anni su questo tema.

Ma cosa c’entra Zichichi con questi argomenti? Come già fatto notare su questo blog, non ha alcuna competenza sui temi della scienza dell’atmosfera e del cambiamento climatico, è famoso solo per le tesi surreali spesso sostenute, ultima delle quali la teoria dei batteri dormiglioni.

Anche sui temi della fisica ha inanellato castronerie da record (vedi qui e qui) ma sul clima, no, non c’entra proprio nulla.

Zichichi è Presidente nientemeno che della Federazione Mondiale degli Scienziati, che ha una sezione Climatologia il cui Chairman è Cristopher Essex, scienziato ampiamente screditato sul tema dei cambiamenti climatici.

Dal sito web non risultano nomi nella sezione dei “Members” e dei “Associate Panel Members”. Sotto le pompose frasi “Summary of the Emergency”, e “Priorities in dealing with the Emergency” compare da tempo la scritta “Being revised”.

Mentre per tutte le altre emergenze planetarie, dal terrorismo all’acqua, ci sono parecchi nomi di membri dei Panel e testi per capire di cosa si discute, sulla climatologia non c’è un climatologo o un documento a disposizione, un po’ poco per una federazione fondata nel 1973!

Ben si adatta al caso Zichichi la risposta che Kevin Trenberth e altri 40 scienziati, tutti esperti di clima, hanno inviato al Wall Street Journal, di cui pubblichiamo qui la traduzione. (altro…)

Come c’era da aspettarsi, la lettera è l’ennesimo tentativo di spargere disinformazione sul tema per contrastare le necessarie politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. Come già fatto notare da altri blog (Oca sapiens, Mondi sommersi, Il Corsaro), gli argomenti utilizzati sono i soliti, i preferiti dalle lobby impegnate da anni su questo tema.

Ma cosa c’entra Zichichi con questi argomenti? Come già fatto notare su questo blog, non ha alcuna competenza sui temi della scienza dell’atmosfera e del cambiamento climatico, è famoso solo per le tesi surreali spesso sostenute, ultima delle quali la teoria dei batteri dormiglioni.

Anche sui temi della fisica ha inanellato castronerie da record (vedi qui e qui) ma sul clima, no, non c’entra proprio nulla.

Zichichi è Presidente nientemeno che della Federazione Mondiale degli Scienziati, che ha una sezione Climatologia il cui Chairman è Cristopher Essex, scienziato ampiamente screditato sul tema dei cambiamenti climatici.

Dal sito web non risultano nomi nella sezione dei “Members” e dei “Associate Panel Members”. Sotto le pompose frasi “Summary of the Emergency”, e “Priorities in dealing with the Emergency” compare da tempo la scritta “Being revised”.

Mentre per tutte le altre emergenze planetarie, dal terrorismo all’acqua, ci sono parecchi nomi di membri dei Panel e testi per capire di cosa si discute, sulla climatologia non c’è un climatologo o un documento a disposizione, un po’ poco per una federazione fondata nel 1973!

Ben si adatta al caso Zichichi la risposta che Kevin Trenberth e altri 40 scienziati, tutti esperti di clima, hanno inviato al Wall Street Journal, di cui pubblichiamo qui la traduzione. (altro…)

Come c’era da aspettarsi, la lettera è l’ennesimo tentativo di spargere disinformazione sul tema per contrastare le necessarie politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. Come già fatto notare da altri blog (Oca sapiens, Mondi sommersi, Il Corsaro), gli argomenti utilizzati sono i soliti, i preferiti dalle lobby impegnate da anni su questo tema.

Ma cosa c’entra Zichichi con questi argomenti? Come già fatto notare su questo blog, non ha alcuna competenza sui temi della scienza dell’atmosfera e del cambiamento climatico, è famoso solo per le tesi surreali spesso sostenute, ultima delle quali la teoria dei batteri dormiglioni.

Anche sui temi della fisica ha inanellato castronerie da record (vedi qui e qui) ma sul clima, no, non c’entra proprio nulla.

Zichichi è Presidente nientemeno che della Federazione Mondiale degli Scienziati, che ha una sezione Climatologia il cui Chairman è Cristopher Essex, scienziato ampiamente screditato sul tema dei cambiamenti climatici.

Dal sito web non risultano nomi nella sezione dei “Members” e dei “Associate Panel Members”. Sotto le pompose frasi “Summary of the Emergency”, e “Priorities in dealing with the Emergency” compare da tempo la scritta “Being revised”.

Mentre per tutte le altre emergenze planetarie, dal terrorismo all’acqua, ci sono parecchi nomi di membri dei Panel e testi per capire di cosa si discute, sulla climatologia non c’è un climatologo o un documento a disposizione, un po’ poco per una federazione fondata nel 1973!

Ben si adatta al caso Zichichi la risposta che Kevin Trenberth e altri 40 scienziati, tutti esperti di clima, hanno inviato al Wall Street Journal, di cui pubblichiamo qui la traduzione. (altro…) La grande sete

Tra cambiamenti globali e ragioni locali, la risorsa acqua è minacciata. Il libro La grande sete tratta un tema chiave per l’adattamento e per la sopravvivenza della specie umana.

È una lettura istruttiva il nuovo libro di Charles Fishman, La grande sete (The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water, 2011, edito in Italia da Egea, € 28). Dopo Un pianeta senz’acqua di Fred Pearce (Il Saggiatore, 2006), un nuovo libro di scottante attualità ci mette di fronte alla crisi dell’acqua, al suo recente acuirsi ed ai suoi possibili sviluppi futuri. Il cambiamento climatico e lo spregiudicato utilizzo della risorsa idrica da parte dell’uomo sono i principali colpevoli.

L’autore, dopo un’introduzione generale sull’acqua, le sue proprietà, la sua distribuzione sul globo, si focalizza su casi di studio recenti, negli Stati Uniti, in Australia, in Asia.

Con linguaggio semplice e comprensibile, supportato da dati, cifre, interviste ed una vastissima bibliografia, Fishman ci guida nell’esplorazione del pianeta acqua, del suo uso e spreco, per scopi irrigui, industriali, civili.

La tesi di Fishman è chiara: l’acqua è un bene universale, di cui tutti siamo proprietari; tuttavia la società la spreca. L’acqua non è scarsa sul pianeta, ma la sua disomogenea distribuzione geografica, la diminuzione delle piogge in aree tropicali densamente popolate e le scelte politiche ed economiche portano ad enormi sperequazioni nella disponibilità idrica.

Nel deserto di Las Vegas, le autorità lottano contro lo spreco dell’acqua, per gli alberghi, le piscine, i giochi d’acqua, i campi da golf, mentre il lago Mead scende pericolosamente. Nel periodo 2000-2010 infatti le precipitazioni sul bacino del lago sono diminuite drasticamente, tanto da ridurre l’invaso a metà del suo volume.

In Australia è possibile morire di sete nel deserto dell’Outback se le scorte d’acqua sono insufficienti, mentre milioni di litri di acqua vengono utilizzati, per coltivare riso, ma anche per irrigare campi da golf. Ma l’ultima decade ha visto una siccità record (Big dry), tanto da svuotare tutti i serbatoi del Queensland, imponendo politiche di gestione dell’acqua più rispettose. (altro…)

È una lettura istruttiva il nuovo libro di Charles Fishman, La grande sete (The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water, 2011, edito in Italia da Egea, € 28). Dopo Un pianeta senz’acqua di Fred Pearce (Il Saggiatore, 2006), un nuovo libro di scottante attualità ci mette di fronte alla crisi dell’acqua, al suo recente acuirsi ed ai suoi possibili sviluppi futuri. Il cambiamento climatico e lo spregiudicato utilizzo della risorsa idrica da parte dell’uomo sono i principali colpevoli.

L’autore, dopo un’introduzione generale sull’acqua, le sue proprietà, la sua distribuzione sul globo, si focalizza su casi di studio recenti, negli Stati Uniti, in Australia, in Asia.

Con linguaggio semplice e comprensibile, supportato da dati, cifre, interviste ed una vastissima bibliografia, Fishman ci guida nell’esplorazione del pianeta acqua, del suo uso e spreco, per scopi irrigui, industriali, civili.

La tesi di Fishman è chiara: l’acqua è un bene universale, di cui tutti siamo proprietari; tuttavia la società la spreca. L’acqua non è scarsa sul pianeta, ma la sua disomogenea distribuzione geografica, la diminuzione delle piogge in aree tropicali densamente popolate e le scelte politiche ed economiche portano ad enormi sperequazioni nella disponibilità idrica.

Nel deserto di Las Vegas, le autorità lottano contro lo spreco dell’acqua, per gli alberghi, le piscine, i giochi d’acqua, i campi da golf, mentre il lago Mead scende pericolosamente. Nel periodo 2000-2010 infatti le precipitazioni sul bacino del lago sono diminuite drasticamente, tanto da ridurre l’invaso a metà del suo volume.

In Australia è possibile morire di sete nel deserto dell’Outback se le scorte d’acqua sono insufficienti, mentre milioni di litri di acqua vengono utilizzati, per coltivare riso, ma anche per irrigare campi da golf. Ma l’ultima decade ha visto una siccità record (Big dry), tanto da svuotare tutti i serbatoi del Queensland, imponendo politiche di gestione dell’acqua più rispettose. (altro…)

È una lettura istruttiva il nuovo libro di Charles Fishman, La grande sete (The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water, 2011, edito in Italia da Egea, € 28). Dopo Un pianeta senz’acqua di Fred Pearce (Il Saggiatore, 2006), un nuovo libro di scottante attualità ci mette di fronte alla crisi dell’acqua, al suo recente acuirsi ed ai suoi possibili sviluppi futuri. Il cambiamento climatico e lo spregiudicato utilizzo della risorsa idrica da parte dell’uomo sono i principali colpevoli.

L’autore, dopo un’introduzione generale sull’acqua, le sue proprietà, la sua distribuzione sul globo, si focalizza su casi di studio recenti, negli Stati Uniti, in Australia, in Asia.

Con linguaggio semplice e comprensibile, supportato da dati, cifre, interviste ed una vastissima bibliografia, Fishman ci guida nell’esplorazione del pianeta acqua, del suo uso e spreco, per scopi irrigui, industriali, civili.

La tesi di Fishman è chiara: l’acqua è un bene universale, di cui tutti siamo proprietari; tuttavia la società la spreca. L’acqua non è scarsa sul pianeta, ma la sua disomogenea distribuzione geografica, la diminuzione delle piogge in aree tropicali densamente popolate e le scelte politiche ed economiche portano ad enormi sperequazioni nella disponibilità idrica.

Nel deserto di Las Vegas, le autorità lottano contro lo spreco dell’acqua, per gli alberghi, le piscine, i giochi d’acqua, i campi da golf, mentre il lago Mead scende pericolosamente. Nel periodo 2000-2010 infatti le precipitazioni sul bacino del lago sono diminuite drasticamente, tanto da ridurre l’invaso a metà del suo volume.

In Australia è possibile morire di sete nel deserto dell’Outback se le scorte d’acqua sono insufficienti, mentre milioni di litri di acqua vengono utilizzati, per coltivare riso, ma anche per irrigare campi da golf. Ma l’ultima decade ha visto una siccità record (Big dry), tanto da svuotare tutti i serbatoi del Queensland, imponendo politiche di gestione dell’acqua più rispettose. (altro…)

È una lettura istruttiva il nuovo libro di Charles Fishman, La grande sete (The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water, 2011, edito in Italia da Egea, € 28). Dopo Un pianeta senz’acqua di Fred Pearce (Il Saggiatore, 2006), un nuovo libro di scottante attualità ci mette di fronte alla crisi dell’acqua, al suo recente acuirsi ed ai suoi possibili sviluppi futuri. Il cambiamento climatico e lo spregiudicato utilizzo della risorsa idrica da parte dell’uomo sono i principali colpevoli.

L’autore, dopo un’introduzione generale sull’acqua, le sue proprietà, la sua distribuzione sul globo, si focalizza su casi di studio recenti, negli Stati Uniti, in Australia, in Asia.

Con linguaggio semplice e comprensibile, supportato da dati, cifre, interviste ed una vastissima bibliografia, Fishman ci guida nell’esplorazione del pianeta acqua, del suo uso e spreco, per scopi irrigui, industriali, civili.

La tesi di Fishman è chiara: l’acqua è un bene universale, di cui tutti siamo proprietari; tuttavia la società la spreca. L’acqua non è scarsa sul pianeta, ma la sua disomogenea distribuzione geografica, la diminuzione delle piogge in aree tropicali densamente popolate e le scelte politiche ed economiche portano ad enormi sperequazioni nella disponibilità idrica.

Nel deserto di Las Vegas, le autorità lottano contro lo spreco dell’acqua, per gli alberghi, le piscine, i giochi d’acqua, i campi da golf, mentre il lago Mead scende pericolosamente. Nel periodo 2000-2010 infatti le precipitazioni sul bacino del lago sono diminuite drasticamente, tanto da ridurre l’invaso a metà del suo volume.

In Australia è possibile morire di sete nel deserto dell’Outback se le scorte d’acqua sono insufficienti, mentre milioni di litri di acqua vengono utilizzati, per coltivare riso, ma anche per irrigare campi da golf. Ma l’ultima decade ha visto una siccità record (Big dry), tanto da svuotare tutti i serbatoi del Queensland, imponendo politiche di gestione dell’acqua più rispettose. (altro…) In inverno può fare molto freddo

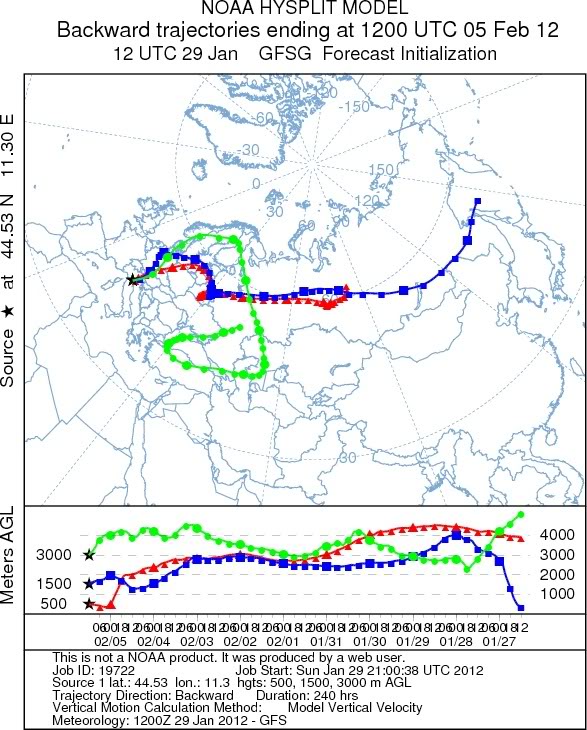

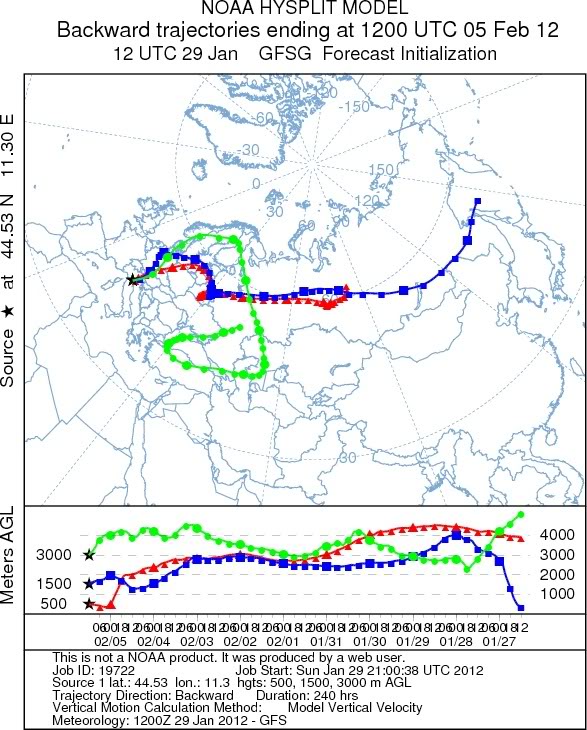

Ancora un volta, è meglio ribadire che il freddo e la neve di questi e dei prossimi giorni non sono in alcun modo in contraddizione con il riscaldamento globale in corso. Anche in un mondo che si sta surriscaldando, d’inverno possono esserci giorni freddi.

I giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio sono chiamati "i giorni della merla" e sono considerati di solito i più freddi dell'anno; si tratta di una tradizione popolare molto forte specie nel centro nord, basata su una esperienza di generazioni; quest'anno questi giorni e i successivi saranno effettivamente caratterizzati da molto freddo su una grande parte dell’Italia e su quasi tutta l’Europa.

Grazie ai progressi della scienza del meteo le mappe previsionali attuali di diversi modelli previsionali (qui sono disponibili quelle aggiornate) sono piuttosto concordi nell’indicare nei primi giorni di febbraio una situazione retrograda della circolazione atmosferica, con flusso diretto di aria continentale artica siberiana molto secca e gelida, che percorrerà migliaia di km da nord-est verso sud-ovest sul territorio eurasiatico, partendo praticamente dalla Mongolia.

Se questa previsione dovesse risultare corretta, l'irruzione di questa massa d'aria sul territorio italiano ed il suo scontro con quella calda e umida del Mediterraneo provocherà la formazioni di depressioni sul Mediterraneo con maltempo e nevicate soprattutto al centro-sud, fino in pianura, soprattutto sulle regioni adriatiche, in prossimità dei rilievi appenninici, e sul Lazio, le quali, viste le temperature molto rigide, potrebbero apportare accumuli di neve anche consistenti nelle città di pianura, con possibilità di gelate estese, creando notevoli disagi. Si registreranno temperature minime molto rigide, vicine ai record del dicembre 2009, forse sfiorando i valori di altre annate storiche come quella del 1991 o la meno nota ma pure intensa ondata di gelo del gennaio 1979. Per un aggiornamento in tempo reale sul tempo dei prossimi giorni, si consiglia comunque di informarsi presso i siti dei centri meteo più vicini, le ARPA, il servizio meteorologico nazionale o la SMI. (altro…)

I giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio sono chiamati "i giorni della merla" e sono considerati di solito i più freddi dell'anno; si tratta di una tradizione popolare molto forte specie nel centro nord, basata su una esperienza di generazioni; quest'anno questi giorni e i successivi saranno effettivamente caratterizzati da molto freddo su una grande parte dell’Italia e su quasi tutta l’Europa.

Grazie ai progressi della scienza del meteo le mappe previsionali attuali di diversi modelli previsionali (qui sono disponibili quelle aggiornate) sono piuttosto concordi nell’indicare nei primi giorni di febbraio una situazione retrograda della circolazione atmosferica, con flusso diretto di aria continentale artica siberiana molto secca e gelida, che percorrerà migliaia di km da nord-est verso sud-ovest sul territorio eurasiatico, partendo praticamente dalla Mongolia.

Se questa previsione dovesse risultare corretta, l'irruzione di questa massa d'aria sul territorio italiano ed il suo scontro con quella calda e umida del Mediterraneo provocherà la formazioni di depressioni sul Mediterraneo con maltempo e nevicate soprattutto al centro-sud, fino in pianura, soprattutto sulle regioni adriatiche, in prossimità dei rilievi appenninici, e sul Lazio, le quali, viste le temperature molto rigide, potrebbero apportare accumuli di neve anche consistenti nelle città di pianura, con possibilità di gelate estese, creando notevoli disagi. Si registreranno temperature minime molto rigide, vicine ai record del dicembre 2009, forse sfiorando i valori di altre annate storiche come quella del 1991 o la meno nota ma pure intensa ondata di gelo del gennaio 1979. Per un aggiornamento in tempo reale sul tempo dei prossimi giorni, si consiglia comunque di informarsi presso i siti dei centri meteo più vicini, le ARPA, il servizio meteorologico nazionale o la SMI. (altro…)

I giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio sono chiamati "i giorni della merla" e sono considerati di solito i più freddi dell'anno; si tratta di una tradizione popolare molto forte specie nel centro nord, basata su una esperienza di generazioni; quest'anno questi giorni e i successivi saranno effettivamente caratterizzati da molto freddo su una grande parte dell’Italia e su quasi tutta l’Europa.

Grazie ai progressi della scienza del meteo le mappe previsionali attuali di diversi modelli previsionali (qui sono disponibili quelle aggiornate) sono piuttosto concordi nell’indicare nei primi giorni di febbraio una situazione retrograda della circolazione atmosferica, con flusso diretto di aria continentale artica siberiana molto secca e gelida, che percorrerà migliaia di km da nord-est verso sud-ovest sul territorio eurasiatico, partendo praticamente dalla Mongolia.

Se questa previsione dovesse risultare corretta, l'irruzione di questa massa d'aria sul territorio italiano ed il suo scontro con quella calda e umida del Mediterraneo provocherà la formazioni di depressioni sul Mediterraneo con maltempo e nevicate soprattutto al centro-sud, fino in pianura, soprattutto sulle regioni adriatiche, in prossimità dei rilievi appenninici, e sul Lazio, le quali, viste le temperature molto rigide, potrebbero apportare accumuli di neve anche consistenti nelle città di pianura, con possibilità di gelate estese, creando notevoli disagi. Si registreranno temperature minime molto rigide, vicine ai record del dicembre 2009, forse sfiorando i valori di altre annate storiche come quella del 1991 o la meno nota ma pure intensa ondata di gelo del gennaio 1979. Per un aggiornamento in tempo reale sul tempo dei prossimi giorni, si consiglia comunque di informarsi presso i siti dei centri meteo più vicini, le ARPA, il servizio meteorologico nazionale o la SMI. (altro…)

I giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio sono chiamati "i giorni della merla" e sono considerati di solito i più freddi dell'anno; si tratta di una tradizione popolare molto forte specie nel centro nord, basata su una esperienza di generazioni; quest'anno questi giorni e i successivi saranno effettivamente caratterizzati da molto freddo su una grande parte dell’Italia e su quasi tutta l’Europa.

Grazie ai progressi della scienza del meteo le mappe previsionali attuali di diversi modelli previsionali (qui sono disponibili quelle aggiornate) sono piuttosto concordi nell’indicare nei primi giorni di febbraio una situazione retrograda della circolazione atmosferica, con flusso diretto di aria continentale artica siberiana molto secca e gelida, che percorrerà migliaia di km da nord-est verso sud-ovest sul territorio eurasiatico, partendo praticamente dalla Mongolia.

Se questa previsione dovesse risultare corretta, l'irruzione di questa massa d'aria sul territorio italiano ed il suo scontro con quella calda e umida del Mediterraneo provocherà la formazioni di depressioni sul Mediterraneo con maltempo e nevicate soprattutto al centro-sud, fino in pianura, soprattutto sulle regioni adriatiche, in prossimità dei rilievi appenninici, e sul Lazio, le quali, viste le temperature molto rigide, potrebbero apportare accumuli di neve anche consistenti nelle città di pianura, con possibilità di gelate estese, creando notevoli disagi. Si registreranno temperature minime molto rigide, vicine ai record del dicembre 2009, forse sfiorando i valori di altre annate storiche come quella del 1991 o la meno nota ma pure intensa ondata di gelo del gennaio 1979. Per un aggiornamento in tempo reale sul tempo dei prossimi giorni, si consiglia comunque di informarsi presso i siti dei centri meteo più vicini, le ARPA, il servizio meteorologico nazionale o la SMI. (altro…) I rischi per l’acqua delle Alpi

L’impatto dei cambiamenti climatici sulla disponibilità della risorsa acqua è una minaccia per la regione alpina e richiede una nuova impostazione nella gestione dell’"oro blu".

.

L’Organizzazione Internazionale per la Protezione delle Alpi, CIPRA, ONG impegnata per lo sviluppo sostenibile delle Alpi ha presentato nel dicembre scorso una relazione (serie COMPACT) relativa all'impatto del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua nei territori Alpini. Proviamo a confrontarne qui le previsioni con quelle relative alle Alpi italiane.

Lo studio CIPRA riassume lo stato delle conoscenze scientifiche, l’indicazione misure politiche, strumenti ed esempi concreti di buone pratiche, con particolare attenzione alla gestione dei serbatoi idro-elettrici. A proposito degli effetti del cambiamento climatico sulla risorsa idrica, il paragrafo 3.2 dello studio recita:

“Secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA, 2009a) e del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi (2009), la regione alpina ha visto un aumento di temperatura di +2°C nel ventesimo secolo, più del doppio di quello dell’emisfero settentrionale e due volte la media europea. Un ulteriore aumento di 2.6°-3.9°C e atteso entro la fine del corrente secolo, nuovamente di molto superiore rispetto all’andamento previsto su scala continentale (EEA, 2009a). Unitamente a variazioni nell’andamento stagionale delle temperature, i modelli previsionali ipotizzano una diminuzione delle precipitazioni totali e un’accresciuta frequenza di eventi eccezionali (periodi di siccità, alluvioni, ecc.). (altro…)

L’Organizzazione Internazionale per la Protezione delle Alpi, CIPRA, ONG impegnata per lo sviluppo sostenibile delle Alpi ha presentato nel dicembre scorso una relazione (serie COMPACT) relativa all'impatto del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua nei territori Alpini. Proviamo a confrontarne qui le previsioni con quelle relative alle Alpi italiane.

Lo studio CIPRA riassume lo stato delle conoscenze scientifiche, l’indicazione misure politiche, strumenti ed esempi concreti di buone pratiche, con particolare attenzione alla gestione dei serbatoi idro-elettrici. A proposito degli effetti del cambiamento climatico sulla risorsa idrica, il paragrafo 3.2 dello studio recita:

“Secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA, 2009a) e del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi (2009), la regione alpina ha visto un aumento di temperatura di +2°C nel ventesimo secolo, più del doppio di quello dell’emisfero settentrionale e due volte la media europea. Un ulteriore aumento di 2.6°-3.9°C e atteso entro la fine del corrente secolo, nuovamente di molto superiore rispetto all’andamento previsto su scala continentale (EEA, 2009a). Unitamente a variazioni nell’andamento stagionale delle temperature, i modelli previsionali ipotizzano una diminuzione delle precipitazioni totali e un’accresciuta frequenza di eventi eccezionali (periodi di siccità, alluvioni, ecc.). (altro…)

L’Organizzazione Internazionale per la Protezione delle Alpi, CIPRA, ONG impegnata per lo sviluppo sostenibile delle Alpi ha presentato nel dicembre scorso una relazione (serie COMPACT) relativa all'impatto del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua nei territori Alpini. Proviamo a confrontarne qui le previsioni con quelle relative alle Alpi italiane.

Lo studio CIPRA riassume lo stato delle conoscenze scientifiche, l’indicazione misure politiche, strumenti ed esempi concreti di buone pratiche, con particolare attenzione alla gestione dei serbatoi idro-elettrici. A proposito degli effetti del cambiamento climatico sulla risorsa idrica, il paragrafo 3.2 dello studio recita:

“Secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA, 2009a) e del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi (2009), la regione alpina ha visto un aumento di temperatura di +2°C nel ventesimo secolo, più del doppio di quello dell’emisfero settentrionale e due volte la media europea. Un ulteriore aumento di 2.6°-3.9°C e atteso entro la fine del corrente secolo, nuovamente di molto superiore rispetto all’andamento previsto su scala continentale (EEA, 2009a). Unitamente a variazioni nell’andamento stagionale delle temperature, i modelli previsionali ipotizzano una diminuzione delle precipitazioni totali e un’accresciuta frequenza di eventi eccezionali (periodi di siccità, alluvioni, ecc.). (altro…)

L’Organizzazione Internazionale per la Protezione delle Alpi, CIPRA, ONG impegnata per lo sviluppo sostenibile delle Alpi ha presentato nel dicembre scorso una relazione (serie COMPACT) relativa all'impatto del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua nei territori Alpini. Proviamo a confrontarne qui le previsioni con quelle relative alle Alpi italiane.

Lo studio CIPRA riassume lo stato delle conoscenze scientifiche, l’indicazione misure politiche, strumenti ed esempi concreti di buone pratiche, con particolare attenzione alla gestione dei serbatoi idro-elettrici. A proposito degli effetti del cambiamento climatico sulla risorsa idrica, il paragrafo 3.2 dello studio recita:

“Secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA, 2009a) e del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi (2009), la regione alpina ha visto un aumento di temperatura di +2°C nel ventesimo secolo, più del doppio di quello dell’emisfero settentrionale e due volte la media europea. Un ulteriore aumento di 2.6°-3.9°C e atteso entro la fine del corrente secolo, nuovamente di molto superiore rispetto all’andamento previsto su scala continentale (EEA, 2009a). Unitamente a variazioni nell’andamento stagionale delle temperature, i modelli previsionali ipotizzano una diminuzione delle precipitazioni totali e un’accresciuta frequenza di eventi eccezionali (periodi di siccità, alluvioni, ecc.). (altro…)

Quello che ci insegna lo scandalo di Federico Rampini

Ha suscitato un poco di stupore il violento attacco del giornalista Federico Rampini agli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici, nella sua rubrica Oriente e Occidente sul sito web del Corriere della Sera. In sintesi, nel post e video “L’Apocalisse climatica che era un falso. Cosa insegna lo scandalo della rivista Nature”, Rampini ha preso spunto da un fatto normale in ambito scientifico, il ritiro di un articolo scientifico sui danni economici dei cambiamenti climatici a seguito della scoperta...

Una sfida difficile ma non rinviabile

Pochi mesi fa, nella primavera 2025, il fisico Antonello Pasini, ricercatore Cnr e noto divulgatore, oltre che animatore del comitato La Scienza al Voto, ha dato alle stampe un agile volumetto di 163 pagine intitolato “La sfida climatica. Dalla scienza alla politica: ragioni per il cambiamento” (Codice Edizioni, 2025, 18€). Nel libro l’autore affronta, in ogni capitolo e in rapida sequenza, le diverse sfaccettature della sfida complessa che ci troviamo a fronteggiare: nel primo capitolo si discute della sfida scientifica...

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dell’Europa resiste

Con l’approvazione degli obiettivi per il 2035 nel Consiglio europeo, l’Europa riafferma sostanzialmente i propri ambiziosi impegni. L’Italia ha votato a favore, nonostante anni di lamentele contro le politiche europee. Il 5 novembre 2025 l’Unione Europea ha formalmente inviato al segretariato della Convenzione sul clima il nuovo NDC (National determined contribution) previsto dall’Accordo di Parigi, ossia il documento con cui l’Unione europea aggiorna gli impegni congiunti sul tema del cambiamento climatico dei suoi 27 Stati membri. Questo aggiornamento avviene dopo...

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte III: il nostro contributo è piccolo

Un altro classico del discorso inattivista sul clima consiste nel definire poco importanti le riduzioni delle emissioni italiane o europee, in quanto sarebbero solo una piccola quota delle emissioni globali. Generalmente si cita il contributo percentuale alle emissioni globali dell’Europa, altre volte quello dell’Italia, per dire che la loro riduzione darebbe scarsi benefici al clima del pianeta. Mettendo questi contributi in contrapposizione a quelli della Cina o di altri paesi. Altre volte si cita quale sarebbe la riduzione nelle temperature...

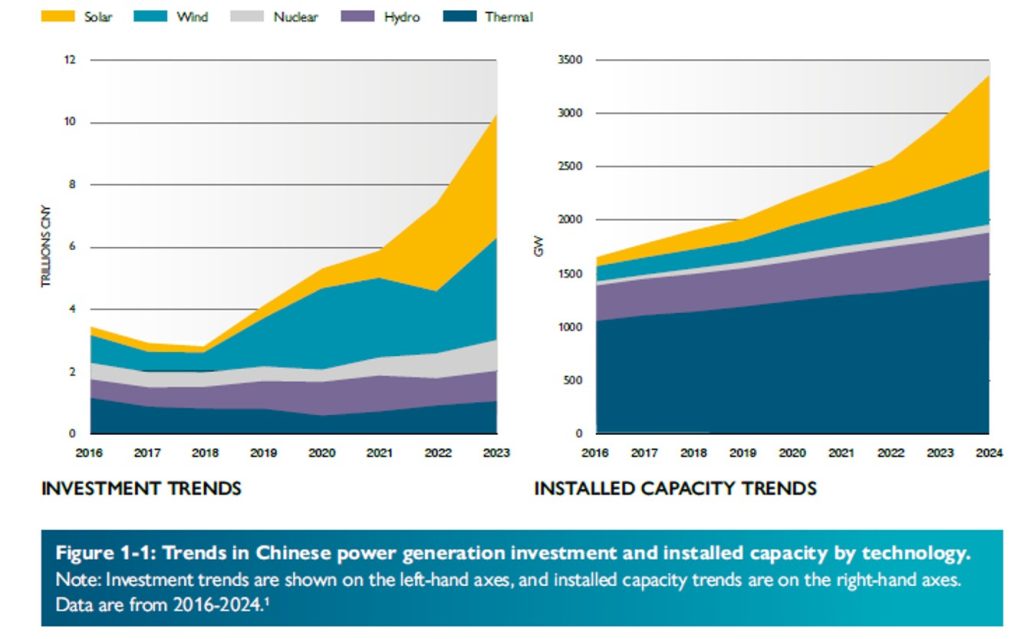

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte II: e allora la Cina?

Una delle tesi più frequenti dell’inattivismo climatico è il riferimento ad un presunto disimpegno della Cina sulle politiche climatiche: tesi smentita dalla realtà, dato che il paese sta affrontando una drastica e complessa transizione del settore energetico e ambisce ad assumere la leadership della lotta ai cambiamenti climatici nel nuovo ordine mondiale che si sta definendo. Negli ultimi tempi ha preso piede nella retorica dell’inattivismo climatico un argomento che appare efficace, quello secondo cui la Cina continua a costruire centrali...

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte I: gli impatti dell’energia solare e eolica

Sul sito del Corriere della Sera sono state riproposte molte tesi tipiche dell’inattivismo climatico, che hanno l’obiettivo di rallentare la transizione energetica. Pubblichiamo qui la prima parte di una serie di post che hanno l’obiettivo di confutare queste argomentazioni, partendo da quella secondo cui gli impianti di energia rinnovabile, e in particolare di solare fotovoltaica e eolica, avrebbero forti impatti ambientali, o che non sarebbero convenienti da un punto di vista ambientale. Una tesi basata su esagerazioni, distorsioni e a...

Quando la scienza si piega alla politica: il negazionismo climatico nel rapporto del Dipartimento dell’Energia USA

Il 23 luglio 2025, il Dipartimento dell’Energia (DOE) degli Stati Uniti ha pubblicato un documento intitolato A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate. Il rapporto si vorrebbe proporre come una revisione critica del consenso scientifico sui cambiamenti climatici, in aperto contrasto rispetto agli esiti consolidati del Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6), che rappresenta la sintesi più autorevole, completa e condivisa della letteratura scientifica sul clima. La pubblicazione del DOE è volta a sostenere...

Tira un gran brutto vento

L’Italia ha un grosso problema con l’energia eolica, ma non è quello di cui si parla di solito sui media e sui social: il problema principale dell’eolico italiano è che se ne installa troppo poco. I dati Terna dicono infatti che a maggio 2025 sono presenti in Italia solo circa 13 GW eolici, a fronte di quasi 40 GW di potenza fotovoltaica. Inoltre, il ritmo delle nuove installazioni è lentissimo rispetto alle esigenze della decarbonizzazione. Infatti, mentre tra dicembre 2023...

Diluvio, un grande romanzo sulla crisi climatica

Nel suo fortunato saggio La grande cecità, lo scrittore Amitav Ghosh aveva osservato come la letteratura contemporanea avesse ignorato o quantomeno sottovalutato il tema del cambiamento climatico. Secondo lo scrittore indiano, “Il cambiamento climatico è troppo impensabile per la nostra cultura narrativa; la sua esclusione è una delle forme di “cecità” della nostra epoca.”. Secondo Gosh, pensare alla crisi climatica come qualcosa di eccezionale, improbabile e non realistico, porta scrittori e in generale gli intellettuali a relegarla nel genere della...

La storia del clima in Italia

È da poco uscito l’ultimo libro del climatologo Luca Mercalli, una cronistoria del clima nel nostro territorio nazionale, dalla preistoria ai giorni nostri. Un racconto che unisce la scienza del clima alla storia e alla cultura del nostro paese, frutto di decenni di ricerche, ricchissimo di storie, di rimandi alle fonti e di citazioni di lavori scientifici. Un lavoro prezioso e originale, raccomandato a chiunque voglia meglio capire cosa è stato il clima che abbiamo ormai così pesantemente alterato, ed...