Il 23 luglio 2025, il Dipartimento dell’Energia (DOE) degli Stati Uniti ha pubblicato un documento intitolato A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate. Il rapporto si vorrebbe proporre come una revisione critica del consenso scientifico sui cambiamenti climatici, in aperto contrasto rispetto agli esiti consolidati del Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6), che rappresenta la sintesi più autorevole, completa e condivisa della letteratura scientifica sul clima.

Il 23 luglio 2025, il Dipartimento dell’Energia (DOE) degli Stati Uniti ha pubblicato un documento intitolato A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate. Il rapporto si vorrebbe proporre come una revisione critica del consenso scientifico sui cambiamenti climatici, in aperto contrasto rispetto agli esiti consolidati del Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6), che rappresenta la sintesi più autorevole, completa e condivisa della letteratura scientifica sul clima.

La pubblicazione del DOE è volta a sostenere la recente iniziativa dell’EPA (Environmental Protection Agency) per ribaltare la “Endangerment Finding” del 2009, ossia il riconoscimento ufficiale da parte dell’EPA che la CO₂ e altri gas serra rappresentano una minaccia per la salute e il benessere pubblico, e che ha costituito la base legale per tutte le successive politiche federali di mitigazione del cambiamento climatico negli Stati Uniti. Il rapporto del DOE rappresenta quindi il tentativo di giustificare, dal punto di vista scientifico, l’abbandono di qualsiasi politica di contenimento delle emissioni climalteranti, usando vecchi argomenti del negazionismo climatico degli ultimi 20 anni, come i presunti benefici della CO₂ per l’agricoltura, l’incertezza dei modelli climatici e le presunte esagerazioni dei danni stimati per i cambiamenti climatici.

Due approcci opposti

Dato che il rapporto DOE si presenta per molti aspetti come una “controvalutazione” dei rapporti IPCC, partiamo confrontandoli sui numeri.

Tabella 1. Rapporto DOE 2025 e l’IPCC AR6: confronto in numeri

| Caratteristica | DOE 2025 | IPCC AR6 (2021–2023)* |

| Titolo | A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate | Sixth Assessment Report (AR6) |

| Mandato | Interno al DOE | Mandato ONU, supportato da 195 Paesi membri |

| Selezione degli autori | Nomina politica del DOE | Selezione internazionale, bilanciata per competenza e regione geografica |

| Numero di autori e provenienza | 5 autori, tutti dagli USA | Oltre 750 autori principali, da 67 paesi, e oltre 1500 contributing authors |

| Numero di pagine | 151 | Oltre 11.000 |

| Studi scientifici citati | Qualche centinaio | Oltre 60.000 |

| Revisione paritaria | Nessuna revisione esterna | Tripla revisione da parte di esperti indipendenti (peer review) e dei governi |

| Numero revisori/commenti ufficiali | Nessuno – un blog di un autore del rapporto cita una “revisione interna da parte di otto scienziati/funzionari”, revisione non pubblica | Circa 200.000 commenti dai revisori – tutti i commenti e le risposte sono pubblici |

| Durata del lavoro | Circa 4 mesi (Aprile-Luglio 2025) | 6-7 anni (2016–2023) |

* I numeri per IPCC AR6 sommano i tre gruppi di lavoro (WG1, WG2 e WG3).

Le differenze tra i due approcci sono evidenti. Il rapporto DOE è stato realizzato da un piccolo gruppo di esperti, senza alcun processo di revisione formale e indipendente. I cinque autori – noti per le loro posizioni scettiche o negazioniste sul clima (John Christy, Judith Curry, Steven Koonin, Ross McKitrick e Roy Spencer) – sono stati selezionati direttamente dal Segretario all’Energia Chris Wright, un noto imprenditore nel settore dei combustibili fossili. Rappresentano bene la galassia negazionista, piccola ma rumorosa, da tempo descritta su siti specializzati e anche su Climalteranti. L’IPCC AR6, invece, rappresenta un’opera corale e multilivello, con il coinvolgimento di centinaia di autori, scelti valutando le competenze specifiche nel tema di cui si scriveranno, decine di migliaia di revisori, e tutti i governi.

La differenza non è solo quantitativa ma soprattutto qualitativa: il rapporto IPCC è costruito per rappresentare l’intero spettro delle conoscenze disponibili, inclusi i livelli di incertezza; il rapporto DOE, invece, si concentra su argomentazioni selettive (cherry-picking) che tendono ad assecondare le convinzioni del committente politico.

Non sorprende quindi che, se si entra nel merito dei contenuti del rapporto del DOE, le differenze con il rapporto IPCC sono enormi, come è in grado di cogliere anche l’intelligenza artificiale, a cui abbiamo chiesto di realizzare la seguente tabella 2.

Tabella 2. Rapporto DOE 2025 e l’IPCC AR6: confronto tra alcuni dei temi principali

| Tema | DOE | IPCC AR6 | ||

| Attribuzione del riscaldamento globale

|

L’influenza della CO₂ antropogenica sul riscaldamento è meno certa di quanto comunemente dichiarato; la variabilità naturale (es. attività solare, oceani) potrebbe avere un ruolo maggiore. | Il riscaldamento globale osservato nell’ultimo secolo è inequivocabilmente attribuito alle attività umane, soprattutto all’uso di combustibili fossili. Le evidenze sono innumerevoli, di tipo teorico, sperimentale e modellistico. Le cause naturali (attività solare, vulcani, orbita terrestre, variabilità) possono spiegare una piccolissima parte di quanto osservato. | ||

| Modelli climatici

|

I modelli sovrastimano il riscaldamento, specialmente nelle previsioni a breve-medio termine. | I modelli climatici riproducono bene le tendenze osservate su scala globale e regionale. Le discrepanze locali sono oggetto di continuo aggiornamento, ma la validità generale è solida. | ||

| Eventi climatici estremi

|

|

|

||

|

Il tasso di innalzamento è modesto, non mostra accelerazioni preoccupanti, e spesso dipende da fattori geologici locali. | Il livello medio globale del mare si sta alzando con accelerazione crescente dal 1990, in risposta a scioglimento di ghiacci e dilatazione termica. Le proiezioni indicano un aumento da 0,6 a oltre 1 m entro il 2100, ma sono possibili aumenti anche maggiori. | ||

| Effetti della CO₂ sulla biosfera | La CO₂ favorisce la crescita vegetale (“greening”), agisce come fertilizzante e non è tossica: si afferma che gli effetti positivi sono ignorati dagli scienziati.

|

Il “greening” globale è ben riconosciuto, ma i benefici della CO₂ sono limitati nel tempo, e annullati dalle crescenti ondate di calore, siccità e acidificazione degli oceani.

|

||

| Politiche di mitigazione | Le riduzioni di emissioni USA avranno effetti climatici trascurabili. Le azioni dovrebbero essere valutate più in termini di costi-benefici diretti. | Ogni decennio di emissioni elevate aumenta il rischio di superare soglie climatiche irreversibili e “punti di non ritorno”. L’azione coordinata globale, da parte di tutti i governi, è cruciale. |

Tabella elaborata con l’aiuto dell’IA, grazie al programma GTP-4, al quale è stato fornito il documento DOE.

Senza la pretesa di fornire una valutazione esaustiva, di seguito si analizza il rapporto in maggior dettaglio, incluse le reazioni che sta suscitando.

L’incertezza come strumento retorico

Una strategia centrale nel documento è l’enfatizzazione dell’incertezza scientifica. Qualsiasi margine di dubbio diventa occasione per insinuare che “non ne sappiamo abbastanza per agire”. Questa è una tattica negazionista ben conosciuta, ben descritta nel libro Mercanti di dubbi (qui il post di presentazione). Come più volte spiegato, è un errore basilare ritenere che nella scienza incertezza significhi ignoranza, e usare l’incertezza come scusa per l’inazione; al contrario, l’incertezza può non essere nostra amica, e fornisce un motivo per prepararsi anche agli scenari peggiori.

Una strategia centrale nel documento è l’enfatizzazione dell’incertezza scientifica. Qualsiasi margine di dubbio diventa occasione per insinuare che “non ne sappiamo abbastanza per agire”. Questa è una tattica negazionista ben conosciuta, ben descritta nel libro Mercanti di dubbi (qui il post di presentazione). Come più volte spiegato, è un errore basilare ritenere che nella scienza incertezza significhi ignoranza, e usare l’incertezza come scusa per l’inazione; al contrario, l’incertezza può non essere nostra amica, e fornisce un motivo per prepararsi anche agli scenari peggiori.

Un esempio di tale approccio nel rapporto DOE riguarda l’analisi del ciclo del carbonio. L’incertezza sulla futura capacità delle foreste di continuare ad assorbire parte delle nostre emissioni – incertezza vera e nota – dovrebbe essere un argomento per ridurre rapidamente queste emissioni, non per continuare come se nulla fosse. Sarebbe come dire che, siccome non possiamo prevedere con esattezza il rischio di un incidente in auto, non ha senso mettersi la cintura di sicurezza. Oppure, immaginate di essere in un transatlantico con i motori al massimo, un po’ come l’economia globale. Ad un certo punto, i marinai incaricati di avvistare eventuali pericoli all’orizzonte (un po’ come gli scienziati del clima) lanciano l’allarme: sulla rotta programmata c’è un grosso iceberg. Chi guida la nave non conosce bene la profondità dell’iceberg o come reagirà lo scafo a un probabile impatto. Allo stesso modo, noi non sappiamo tutti i dettagli di come reagirà il sistema climatico alle nostre future emissioni: come si comporteranno nel dettaglio le nuvole, le foreste e gli oceani. Ma molto ne sappiamo. L’incertezza non dovrebbe spingerci all’immobilità, al contrario dovrebbe stimolarci all’azione su ciò che possiamo controllare: il raggio di virata della nave, ovvero le nostre emissioni di gas serra.

L’incertezza c’è, va detto con chiarezza, ma riguarda solo alcuni aspetti della scienza del clima. Non riguarda le cause – ormai largamente comprese – ma piuttosto gli scenari futuri, influenzati dalla grande complessità del sistema climatico. È per questo motivo che i rapporti IPCC si basano su decine migliaia di studi scientifici, dando molta importanza alla interconnessione tra vari elementi, all’esplorazione di scenari poco probabili e alla comunicazione delle incertezze.

L’incertezza principale sugli scenari si lega all’incertezza dell’efficacia delle politiche di mitigazione. Il rapporto DOE sottolinea il piccolo impatto dell’azione unilaterale, il che è vero, ma qui sta la vera sfida politica: o agiamo tutti insieme, a livello globale, o gli sforzi individuali saranno trascurabili. Immaginiamo si essere in una grande barca che sta imbarcando acqua. L’unico modo per salvarsi è iniziare a svuotarla con dei secchi. Qualcuno dice “Il mio secchio, da solo, non farà molta differenza. Non vale la pena fare la fatica”. È vero: nessun secchio da solo può salvare la barca. Ma è anche vero che, se nessuno comincia, affonderemo tutti. Solo uno sforzo collettivo può evitare i danni peggiori del riscaldamento globale.

Scegliere solo ciò che fa comodo: l’arte del cherry-picking

Il rapporto DOE fa ampio uso di una tecnica nota nella retorica politica e nel marketing: il cherry-picking. In pratica, si scelgono solo i dati e gli esempi che fanno comodo alla tesi che si vuole dimostrare, ignorando tutto il resto. Ecco alcuni esempi che saltano agli occhi nel rapporto DOE.

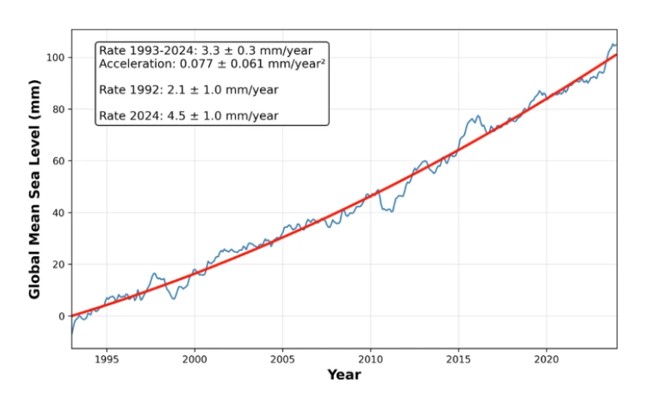

“Il livello del mare non sta accelerando”. Questa affermazione viene dal fatto che, in alcuni punti della costa statunitense, i mareografi mostrano andamenti irregolari. Ma i dati più affidabili oggi vengono dai satelliti, che sorvolano l’intero pianeta e registrano un’accelerazione netta dell’innalzamento del livello del mare negli ultimi trent’anni. Insomma, è come dire che “non c’è traffico” guardando solo una viuzza laterale di una città.

“Il livello del mare non sta accelerando”. Questa affermazione viene dal fatto che, in alcuni punti della costa statunitense, i mareografi mostrano andamenti irregolari. Ma i dati più affidabili oggi vengono dai satelliti, che sorvolano l’intero pianeta e registrano un’accelerazione netta dell’innalzamento del livello del mare negli ultimi trent’anni. Insomma, è come dire che “non c’è traffico” guardando solo una viuzza laterale di una città.

“Più CO₂ fa bene per le piante”. È ben noto che la CO₂ favorisce la fotosintesi attraverso un effetto “fertilizzante”, arcinoto a chi si occupa di cambiamenti climatici. Soprattutto grazie a questo effetto, oggi circa il 30% delle emissioni di origine antropica sono assorbite dagli ecosistemi terrestri. Ma questa è solo una parte della storia. Le piante hanno bisogno anche di acqua, nutrienti e temperature gestibili. Se manca l’azoto o fa troppo caldo, la CO₂ in più serve a poco. E molte colture, già oggi, soffrono ondate di calore e siccità. Dire che più CO₂ fa bene per l’agricoltura è come dire che lo zucchero è necessario all’alimentazione umana… dimenticando che, se ne mangiamo troppo, ci può venire il diabete. Come abbiamo già spiegato su Climalteranti 15 anni fa.

“Gli eventi estremi non stanno aumentando”. Nel rapporto si citano uragani e tornado, che effettivamente hanno tendenze ancora poco chiare. Ma si ignora il fatto che le ondate di calore, le piogge torrenziali e gli incendi mostrano aumenti inequivocabili in molte regioni del mondo. È come dire che “l’inflazione non è un problema” perché il prezzo delle banane non è aumentato, ignorando che magari l’affitto e le bollette elettriche sono alle stelle. L’approccio del cherry-picking in questo campo non è certo nuovo, già altri hanno provato a sostenere la stessa tesi combinando dati non rappresentativi, ma il controllo scientifico ha poi accertato la mancanza di dati a supporto delle tesi.

“Le cause del riscaldamento globale sono incerte”. Il rapporto DOE fornisce critiche vaghe alle conclusioni dell’IPCC sull’attribuzione antropica del riscaldamento globale, che sono invece basate su evidenze molteplici ed indipendenti, di tipo teorico, sperimentale e modellistico – come peraltro evidenziato da numerose sintesi divulgative (es., qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, e qui). Per supportare la tesi che “è tutto troppo incerto”, il rapporto cita anche una pubblicazione sul raffreddamento stratosferico che, invece, già dal titolo (“Exceptional stratospheric contribution to human fingerprints on atmospheric temperature”) e nell’abstract dice il contrario: “it is now virtually impossible for natural causes to explain satellite-measured trends in the thermal structure of the Earth’s atmosphere“. Su possibili spiegazioni alternative al riscaldamento globale, oltre ai gas serra, il rapporto non fornisce alcuna evidenza concreta. Cita articoli sull’irradianza solare già ampiamente screditati, oppure ipotesi del tutto speculative sul possibile ruolo indiretto del sole, basate meccanismi di origine cosmica ancora sconosciuti. È come se, di fronte a una malattia con cause note e quantificate, si dicesse “fermi tutti, forse c’è un contributo di fattori ignoti, che dobbiamo studiare meglio prima di iniziare la terapia”.

“Non dobbiamo preoccuparci dell’acidificazione del mare”. Il rapporto DOE sostiene incredibilmente che il pH degli oceani era intorno a 7,4 o 7,5 fino a circa 20.000 anni fa, ed è aumentato fino ai valori attuali durante l’ultima deglaciazione. L’articolo scientifico citato, in realtà, si è occupato solo di una parte dell’oceano meridionale, e i valori così bassi riguardano le profondità dell’oceano, non certo lo strato superficiale che ospita la quasi totalità della vita marina. Ma soprattutto il rapporto DOE ignora volutamente tantissimi altri articoli scientifici che mostrano chiaramente come le variazioni dei livelli di pH già avvenute e quelle attese nei prossimi decenni sarebbero senza precedenti da molti milioni di anni, e quanto possono essere dannose le variazioni di pH a tanti organismi marini (si veda ad esempio qui e qui). Di conseguenza, l’affermazione secondo cui il biota marino sarebbe resiliente a grandi cambiamenti del pH oceanico è priva di fondamento, volta a tentare di ridurre le responsabilità della causa dell’acidificazione, le emissioni di CO2.

Alcuni argomenti (un po’) fondati

In un rapporto largamente basato su distorsioni della realtà, ci sono anche alcuni punti che trovano eco da tempo nel dibattito scientifico mainstream. Purtroppo, questi punti sono presentati come mezze verità, senza fornire un quadro completo.

Per esempio, la critica all’uso eccessivo dello scenario RCP8.5, che prevede emissioni in crescita incontrollata per decenni. Questo scenario, oggi considerato poco realistico, è stato a lungo impropriamente chiamato “business as usual”. Il suo uso è giustificabile non tanto come scenario di emissioni, ma piuttosto come scenario per simulare concentrazioni di CO₂ molto elevate in risposta a feedback del sistema climatico (es., rilascio di gas serra dalla fusione del permafrost artico). Le critiche a questo scenario, in giro da molti anni, hanno portato ad escluderlo nei nuovi scenari dei prossimi rapporti IPCC AR7.

Oppure, la constatazione che alcuni modelli climatici recenti stimano riscaldamenti troppo alti a livello globale. Anche in questi casi, il problema è ben noto – tanto che l’IPCC stesso ha limitato l’uso nell’AR6 dei risultati di alcuni modelli “troppo caldi”. Il rapporto del DOE non approfondisce né contesta con rigore scientifico l’uso dei risultati di specifici modelli e non valuta le conseguenze del loro utilizzo sulla media dei risultati di tutti i modelli, dato poi utilizzato dall’IPCC. Anzi, dà un messaggio palesemente scorretto, che “la crisi climatica è stata esagerata da modelli sbagliati”. Per i rapporti IPCC è un’affermazione falsa, perché il problema è stato riconosciuto e affrontato nell’AR6. La realtà è che l’analisi retrospettiva delle previsioni climatiche fatte in passato dai modelli indica che la gran parte del modelli era corretta per le temperature globali. Le cause della recente accelerazione del riscaldamento sono complesse, ma largamente comprese e comunque riconducili a cause antropiche. Inoltre in alcune regioni, come l’Europa, secondo diversi studi (es., qui e qui) i modelli hanno sottostimato il riscaldamento.

Le reazioni degli esperti: più che scienza, è propaganda politica

Molti studiosi di cambiamenti climatici hanno reagito con sconcerto. Tra i climatologi, Michael Mann, ha definito il rapporto “una narrazione antiscientifica, basata su argomentazioni ingannevoli e dati travisati“. Secondo Andrew Dessler, il rapporto “somiglia a una memoria legale degli avvocati che difendono il loro cliente: l’anidride carbonica”. Analogamente, Zeke Hausfather lo ha descritto come “una raccolta disorganica di argomentazioni scettiche già smontate da anni”. Richard Tol, economista climatico citato nel documento DOE, ha dichiarato pubblicamente che le sue ricerche sono state travisate.

Il vero problema, come nota Naomi Oreskes – storica della scienza ad Harvard – non è tanto il contenuto del rapporto, quanto il contesto: la scienza viene strumentalizzata per fini politici, e la confusione tra opinione ed evidenza è parte della strategia governativa di negazionismo climatico.

Conclusione

Il rapporto DOE è stato realizzato da pochi esperti con posizioni ampiamente minoritarie e già largamente criticate nella letteratura scientifica. In quanto tale, non può essere minimamente considerato un’alternativa scientificamente credibile al rigore, rappresentatività e autorevolezza dei rapporti IPCC.

Possiamo concludere che quanto c’è di corretto nel rapporto DOE non è nuovo, mentre quanto c’è di nuovo non è corretto. Le incertezze ben note sono usate a senso unico, solo per minimizzare i rischi climatici, più che per aiutare a capire dove occorre rafforzare la comprensione scientifica. Le interpretazioni in contrasto con l’IPCC, invece, riflettono un cherry-picking sistematico oppure mancano del contesto. Insomma, il rapporto DOE è un goffo tentativo di svalutare il larghissimo consenso scientifico raggiunto sui cambiamenti climatici dopo decenni di studi, e basato su innumerevoli evidenze.

Nulla di nuovo, si potrebbe dire, in fondo i mercanti di dubbi hanno una lunga storia (come ben raccontato nel libro di Oreskes e Conway), e anche le tesi del rapporto DOE sono vecchi argomenti già sentiti nella (sempre più piccola) galassia di negazionisti climatici, e sono già stati più volte confutati anche su Climalteranti. Quello che c’è di nuovo, ed è preoccupante, è che ora sono pubblicati da una fonte governativa, la cui autorevolezza è stata oscurata dall’ingerenza della politica e dagli interessi dell’industria dei combustibili fossili.

La scienza climatica non è perfetta, ma è l’unico strumento affidabile che abbiamo per affrontare un problema globale. E per migliorarla, servono critiche costruttive, non campagne di disinformazione.

Testo di Giacomo Grassi e Stefano Caserini

Un nuovo capitolo che la Oreskes e Conway dovranno aggiungere ad una prossima revisione del loro libro del 2015 “Mercanti di dubbi”, dove raccontano dozzine di casi come questo. Tra l’altro Christy e Spencer sono raccontati più volte.

E’ un deja vu.

Tutti made in USA e con governi rep. Non perché gli USA abbiano un’indiscutibile supremazia in termini di ricerca e tecnologia, ma perché esistono gruppi di potere che seminano dubbi. Con una strategia para scientifica. Non potendo negare l’evidenza dei dati sfruttano l’incertezza, motore primo del progresso scientifico e la usano per instillare dubbi.

Non avrei mai creduto che nel 2025 avremmo visto ancora roba del genere. Ma in questi ultimi anni abbiamo visto molte cose che non pensavamo più di vedere.

Sorge spontanea inoltre la domanda finale di Oreskes-Conway. Perché gli scienziati non insorgono?

Il post dice “molti” ma io leggo una manciata dei soliti nomi, che magari si sentono direttamente coinvolti perché in passato oggetto di attacchi diretti (tipo Mann), per il resto silenzio. Le risposte che i due autori danno nel loro libro non soddisfano più, come potevano magari nel 2010 quando uscì il loro libro.

E soprattutto, perché la gente comune riceve le menzogne dei negazionisti da innumerevoli fonti mediatiche, amplificate dai social, mentre le smentite e le posizioni scientifiche sono lette dai soliti pochi convertiti perché diffuse su poche testate specialistiche?

Quanti leggono Nature o National Geographic a fronte dei miliardi che leggono Facebook o X?

Gli Stati Uniti sono liberi di scegliere un pazzoide come Presidente, e il pazzoide può comportarsi come tale, mettendo insieme questa farsa antiscientifica per sentirsi dire “Avevi ragione, sei un genio” e bloccare poi ogni politica USA sul clima come avrebbe voluto fare fin dal 2016.

Ma le decisioni che prendono gli Usa, che sono ancora la seconda fonte di CO2 antropica del mondo, le pagherà l’intera umanità.

A questo punto dovrebbe essere il mondo a mettere dazi sulle esportazioni Usa di beni e servizi, proporzionali alla CO2 fossile che emettono oltre i livelli previsti dagli accordi di Parigi.

Lo so, non accadrà, gli europei per primi si tireranno indietro per paura di inimicarsi l’Imperatore che li protegge (?) dalla Russia: cercheranno di barcamenarsi sperando in un cambio di maggioranze negli Usa nei prossimi anni.

Tocca sperare nella Cina, che, essendo un paese guidato razionalmente, sulla transizione energetica sta scommettendo tutte le sue carte.

Dopo che Puthitler ci ha fatto saltare il Nord Stream sotto il naso coi suoi carri che – non sia mai per noi europei negoziare usando proprio la leva del gas – rischiavano di arrivare a Lisbona, ora che Trump ha scoperto le carte USA col 5% del PIL da investire in armi made in USA e coi 750 mld € in 3 anni di cui buona parte sul GNL da shale fa (quasi teneramente) sorridere leggere ancora di “protezione dalla Russia”.

Però con la speranza nella Cina si intravvedono barlumi di luce. Speriamo davvero tutta la classe dirigente politica e mediatica europea superi lo smarrimento neoliberista post-bideniano, e acceleri questo processo di autoilluminazione, limitando almeno i danni e il declino che hanno colpevolmente e irresponsabilmente innescato 3 anni e mezzo fa.

“Quando la scienza si piega alla politica”: è già da qualche anno che la scienza è a 90, ma quando dice cose che vi piacciono non ve ne accorgete

Anche durante il ventennio fascista molti (troppi) scienziati si piegarono al volere del Duce. Chi non lo faceva era spacciato nel migliore dei casi nella carriera. Sono molto fiducioso che chi dice la verità prima o poi viene scoperto (Oscar Wilde).

Ecco analoga valutazione da parte di CarbonBrief

Factcheck: Trump’s climate report includes more than 100 false or misleading claims

https://interactive.carbonbrief.org/doe-factcheck/index.html

grazie Mario

Grande lavoro quello di CarbonBrief, direi una stroncatura mastodontica.

Chissà se quei 5 autori di quel rapporto si vergognereanno almeno un poco.

Io credo che l’opinione pubblica abbia bisogno di grandi dibattiti, soprattutto sulla TV pubblica.

Mi sembra che alcune grandi personalità scientifiche italiane dicano delle cose diverse rispetto alla teoria della “scienza ufficiale” sul cambiamento climatico prodotto da azioni antropiche, per non citare gli scienziati dell’Organizzazione Clinton. Non si tratta di essere scettici per ragioni politiche ma di voler capire: da fastidio sentirsi dire che il 97% la pensa in un certo modo e quindi bisogna crederci. Ricordate Galileo?

Ma l’Unione Europea non ha abbandonato l’idea della transizione energetica?

Chiedo, non per un amico, ma per me che non leggo i giornali da almeno trent’anni e ovviamente non guardo la televisione.

Leggo solo l’inserto economico del Corriere della Sera e già un anno fa la redazione avvertiva che il passaggio alle rinnovabili sarebbe stato per lo meno rimandato, o rallentato, viste le nuove priorità (riarmo e competizione industriale).

Mentre prima era l’argomento numero uno, adesso non ne parlano praticamente più.

Castro, ancora con questa storia di Galileo Galilei arruolato a forza nelle file dei negazionisti climatici?! E basta…

Galilei aveva contro persone che si rifiutavano di guardare la realtà attraverso il suo cannocchiale, proprio perchè temevano che quello che avrebbero visto avrebbe incrinato la loro fede ideologica nell’ortodossia. Loro non credevano nel metodo scientifico (che Galilei contribuì ad inventare), ma nel principio di autorità, per cui un grande pensatore del passato, aveva ragione a prescindere qualunque cosa avesse scritto secoli o millenni prima, anche se confliggeva platealmente con quanto si veniva via via a scoprire: per cui se Elia nella Bibbia “ferma il Sole”, Galilei poteva fare tutte le osservazioni e tutti i calcoli che voleva, ma aveva comunque torto a sostenere che era la Terra a girare su sè stessa e intorno al Sole, non il contrario.

Galilei non era lo “scienziato solitario” che lotta contro l’ottusità della “scienza mainstream”, come vi immaginate, ma uno scienziato in lotta contro la “non scienza”, proprio come i climatologi contro i negazionisti.

Insomma il vero paladino dei negazionisti climatici, che non sostengono le loro tesi alternative con dati, osservazioni e ipotesi alternative dimostrate con dati e pubblicate su riviste serie, ma con un mescolone di dati da cherry picking, balle, ipotesi già smentite, aneddoti e petulanti lamentele sulla censura della “scienza ufficiale” (e naturalmente fette di prosciutto sugli occhi per non vedere quanto ormai sta succedendo intorno a loro) , dovrebbe essere il cardinale Bellarmino, altro che Galilei…

Salve Guglielmo, a proposito di consenso scientifico: se lei soffre di problemi cardiocircolatori e 97 medici su 100 le dicono di tenere sotto controllo il colesterolo, l’ipertensione, non fumare ecc, e 3 le dicono di prendere un’aspirina e continuare pure a mangiate uova e pancetta per colazione, in difesa della libertà di scelta della cura, lei che farebbe?

Io mi domando sempre la stessa cosa: se uno non è specialista, perchè non si fida di quelli che il clima lo studiano per lavoro magari da decenni?

E comunque ormai il consenso è praticamente al 100%:

https://news.cornell.edu/stories/2021/10/more-999-studies-agree-humans-caused-climate-change

Peccato che non si stia agendo di conseguenza…

ArmandoBis

“l passaggio alle rinnovabili sarebbe stato per lo meno rimandato, o rallentato, viste le nuove priorità (riarmo e competizione industriale)”

Mmmmm, e la competizione industriale l’otteniamo alimentando le fabbriche e i trasporti con petrolio e gas, che dobbiamo importare quasi al 100%, che costano cari e che possono cambiare di prezzo improvvisamente in modo disastroso per noi? Già dimenticato il 2021-2022?

@ Alessandro Saragosa

La competitività è uno specchietto per le allodole.

A meno che uno creda seriamente che chi comanda in Europa non sapesse che stavamo perdendo terreno anno dopo anno.

L’unica cosa che interessa ai tedeschi, che sono quelli che decidono, è avere una scusa per sovvenzionare la LORO industria.

Se per loro il riarmo va bene, che riarmo sia.

Hanno già fatto danni enormi con le loro politiche mercantiliste, al punto che nell’ultimo quarto di secolo l’Europa è all’ultimo posto nel mondo quanto a crescita economica.

A loro va benissimo così.

Stupisce che pure gli altri paesi siano più che soddisfatti…

@ ArmandoBis

Stupisce?!?

Abbiamo ormai capito quale sia il livello della nostra attuale classe dirigente politico-mediatica, o non ancora? Tralasciando il vassallaggio generale agli USA, in primis di Von Der Leyen e Commissione, Draghi osannato come il salvatore visionario e 3 anni e 1/2 dopo non abbiamo la pace e la classe medio/bassa non può neanche più permettersi i condizionatori, arrestano a Rimini il presunto comandante del commando ucraino che ha fatto saltare il Nord Stream (evidentemente non impattato dal caro-energia e correlato caro-ombrellone) e il nostro quotidiano di riferimento nazionale come massimo approfondimento sui mandanti riporta il suo virgolettato “Tutta la faccenda è nata in una notte di pesanti bevute”.

Dopo il Dieselgate e il Nord Stream, Francia, Italia Commissione Europea e burocrati di Brussels si aspettavano che i tedeschi si sarebbero fatti del tutto annichilire dagli USA senza nessuna “reazione”?!?

Quindi, da quanto scrive, abbiamo ancora l’ambizione a primeggiare nel mondo in quanto a crescita economica? Non é il caso che i residuali margini di crescita rimasti (ricordo che siamo oltre 8 miliardi su un pianeta solo e limitato) siano lasciati ai bambini che muoiono di fame sotto le nostre bombe?

@Simone Casadei

Ero ovviamente ironico.

Condivido nella sostanza il suo intervento.

Da tempo vado ripetendo che non c’è mai stato un reale progetto di transizione energetica.

O meglio, l’idea c’era (a grandi linee, non era un vero progetto) ma l’obiettivo non era certo salvare il pianeta ma mettere una pezza all’economia europea, a cominciare da quella tedesca, che non riesce ad andare avanti senza stimoli esterni.

Pensavo che la virata verso il riarmo (sono trent’anni che se ne parla; la famosa “politica estera comune” vuol dire sostanzialmente questo, trasformarci in un impero militarizzato) avrebbe portato a un ripensamento gli estensori di questo sito, ma devo constatare che la linea editoriale non è cambiata.

Il problema sarebbero i negazionisti climatici e non l’attuale situazione economico-politico-finanziaria che si è venuta a creare con il sostanziale fallimento della globalizzazione.

Stiamo tornando al novecento a grandi passi. L’idea che i conflitti si possano risolvere più efficacemente e velocemente con l’uso delle armi è la nuova normalità.

Contro la disinformazione climatica

https://caad.info/

A global coalition of over 90 leading climate and anti-disinformation organisations demanding robust, coordinated and proactive strategies to deal with the scale of the threat of climate misinformation and disinformation.