La variabilità non è la tendenza, accid…

Proviamo a spiegare di nuovo la differenza partendo dall’articolo “Il mistero della Terra che non si surriscalda più”, uscito su Repubblica il 10 aprile.

“Dal 1998 [il pianeta] non ha registrato nessun aumento di temperatura, in barba a tutti i modelli climatici che prevedevano un riscaldamento continuo causato dall'effetto serra…”

scrive Elena Dusi. Frase da negazionista, non da giornalista sicuramente al corrente di fatti che nessuno contesta. Il decennio scorso è stato più caldo del precedente, che è stato più caldo del precedente che è stato più caldo del precedente. E i 9 anni più caldi sono stati registrati tutti quanti dal 1998 in poi, proprio da quando la temperatura avrebbe smesso di aumentare.

Il breve attacco in prima pagina rimanda a p. 47 dove l’occhiello e il titolo ripetono:

La temperatura resta più alta di 0,75 gradi rispetto a un secolo fa, ma dal 1998 a oggi non è mai aumentata. (…) Secondo gli esperti può essere un “time out”.

Bel mistero, in effetti. Che non sia il caldo a governare i processi del ghiaccio, come alcuni sembrano ritenere?

“Dal 1998 [il pianeta] non ha registrato nessun aumento di temperatura, in barba a tutti i modelli climatici che prevedevano un riscaldamento continuo causato dall'effetto serra…”

scrive Elena Dusi. Frase da negazionista, non da giornalista sicuramente al corrente di fatti che nessuno contesta. Il decennio scorso è stato più caldo del precedente, che è stato più caldo del precedente che è stato più caldo del precedente. E i 9 anni più caldi sono stati registrati tutti quanti dal 1998 in poi, proprio da quando la temperatura avrebbe smesso di aumentare.

Il breve attacco in prima pagina rimanda a p. 47 dove l’occhiello e il titolo ripetono:

La temperatura resta più alta di 0,75 gradi rispetto a un secolo fa, ma dal 1998 a oggi non è mai aumentata. (…) Secondo gli esperti può essere un “time out”.

Bel mistero, in effetti. Che non sia il caldo a governare i processi del ghiaccio, come alcuni sembrano ritenere?

I lettori di Repubblica si rassicurino. Gli esperti citati dal loro quotidiano dicono che la Terra continua a scaldarsi. Sono gli autori di “Retrospective prediction of the global warming slowdown in the past decade” uscito su Nature Climate Change. Il loro modello mostra che, alla superficie di continenti e mari, il tasso di riscaldamento è rallentato (ma non fermato, come riferito da Elena Dusi) da un maggior assorbimento di calore/energia nei primi 700 metri da parte degli oceani.. Confermano così un’analisi dei dati registrati in mare e in atmosfera, uscita nel gennaio 2012 su Nature Geoscience. (altro…)

I lettori di Repubblica si rassicurino. Gli esperti citati dal loro quotidiano dicono che la Terra continua a scaldarsi. Sono gli autori di “Retrospective prediction of the global warming slowdown in the past decade” uscito su Nature Climate Change. Il loro modello mostra che, alla superficie di continenti e mari, il tasso di riscaldamento è rallentato (ma non fermato, come riferito da Elena Dusi) da un maggior assorbimento di calore/energia nei primi 700 metri da parte degli oceani.. Confermano così un’analisi dei dati registrati in mare e in atmosfera, uscita nel gennaio 2012 su Nature Geoscience. (altro…)

“Dal 1998 [il pianeta] non ha registrato nessun aumento di temperatura, in barba a tutti i modelli climatici che prevedevano un riscaldamento continuo causato dall'effetto serra…”

scrive Elena Dusi. Frase da negazionista, non da giornalista sicuramente al corrente di fatti che nessuno contesta. Il decennio scorso è stato più caldo del precedente, che è stato più caldo del precedente che è stato più caldo del precedente. E i 9 anni più caldi sono stati registrati tutti quanti dal 1998 in poi, proprio da quando la temperatura avrebbe smesso di aumentare.

Il breve attacco in prima pagina rimanda a p. 47 dove l’occhiello e il titolo ripetono:

La temperatura resta più alta di 0,75 gradi rispetto a un secolo fa, ma dal 1998 a oggi non è mai aumentata. (…) Secondo gli esperti può essere un “time out”.

Bel mistero, in effetti. Che non sia il caldo a governare i processi del ghiaccio, come alcuni sembrano ritenere?

“Dal 1998 [il pianeta] non ha registrato nessun aumento di temperatura, in barba a tutti i modelli climatici che prevedevano un riscaldamento continuo causato dall'effetto serra…”

scrive Elena Dusi. Frase da negazionista, non da giornalista sicuramente al corrente di fatti che nessuno contesta. Il decennio scorso è stato più caldo del precedente, che è stato più caldo del precedente che è stato più caldo del precedente. E i 9 anni più caldi sono stati registrati tutti quanti dal 1998 in poi, proprio da quando la temperatura avrebbe smesso di aumentare.

Il breve attacco in prima pagina rimanda a p. 47 dove l’occhiello e il titolo ripetono:

La temperatura resta più alta di 0,75 gradi rispetto a un secolo fa, ma dal 1998 a oggi non è mai aumentata. (…) Secondo gli esperti può essere un “time out”.

Bel mistero, in effetti. Che non sia il caldo a governare i processi del ghiaccio, come alcuni sembrano ritenere?

I lettori di Repubblica si rassicurino. Gli esperti citati dal loro quotidiano dicono che la Terra continua a scaldarsi. Sono gli autori di “Retrospective prediction of the global warming slowdown in the past decade” uscito su Nature Climate Change. Il loro modello mostra che, alla superficie di continenti e mari, il tasso di riscaldamento è rallentato (ma non fermato, come riferito da Elena Dusi) da un maggior assorbimento di calore/energia nei primi 700 metri da parte degli oceani.. Confermano così un’analisi dei dati registrati in mare e in atmosfera, uscita nel gennaio 2012 su Nature Geoscience. (altro…)

I lettori di Repubblica si rassicurino. Gli esperti citati dal loro quotidiano dicono che la Terra continua a scaldarsi. Sono gli autori di “Retrospective prediction of the global warming slowdown in the past decade” uscito su Nature Climate Change. Il loro modello mostra che, alla superficie di continenti e mari, il tasso di riscaldamento è rallentato (ma non fermato, come riferito da Elena Dusi) da un maggior assorbimento di calore/energia nei primi 700 metri da parte degli oceani.. Confermano così un’analisi dei dati registrati in mare e in atmosfera, uscita nel gennaio 2012 su Nature Geoscience. (altro…) Guy Callendar, 75 anni dopo

Nel 1938 Callendar fu il primo a mostrare che la terra si stava scaldando, e suggerì che molto di quel riscaldamento era dovuto all’aumento di CO2 causato dall’uso dei combustibili fossili

Guy Stewart Callendar (1898-1964) fu un ingegnere inglese che iniziò a occuparsi della sua passione, la meteorologia, durante i primi decenni del XX secolo, quando il dibattito sui cambiamenti climatici era sostanzialmente sopito. Dopo il lavoro pionieristico di Arrhenius e la critica di Angstrom, la scienza restava senza una teoria largamente accettata che spiegasse quale potesse essere la causa dei grandi cambiamenti climatici del passato, già noti all’epoca.

Riprendendo l'idea di Arrhenius, al meticoloso Callendar venne in mente di valutare quale fosse stato l'andamento della temperatura media planetaria negli ultimi decenni. Ricorse alla raccolta dello Smithsonian “World Weather Record” che includeva i dati di circa 200 stazioni con diversi milioni di dati, e ne valutò l'affidabilità e quella che oggi chiameremmo omogeneità, cioé la coerenza nel tempo dei modi e sistemi di misura. Lo stesso fece con le scarse misure di concentrazione di CO2 disponibili all'epoca.

Callendar presentò alla Royal Meteorological Society i risultati della sua ricostruzione della temperatura media planetaria degli ultimi cinquant'anni, una novità assoluta,. I dati raccolti mostravano un lieve ma misurabile aumento delle temperature e che il riscaldamento risultava essere maggiore nell'emisfero nord, alle alte latitudini e in quota, tutti fenomeni coerenti con un aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. Rifece dei calcoli simili a quelli di Arrhenius utilizzando dati aggiornati ma, sappiamo oggi, considerando erroneamente solo il bilancio radiativo in superficie. Le pubblicazioni di Callendar (qui la più importante) attirarono una certa attenzione, ed i libri di testo di climatologia del 1940 e 1950 includevano normalmente un breve riferimento ai suoi studi. Ma la maggior parte dei meteorologi considerò scarsamente credibile l'idea di Callendar. (altro…)

Guy Stewart Callendar (1898-1964) fu un ingegnere inglese che iniziò a occuparsi della sua passione, la meteorologia, durante i primi decenni del XX secolo, quando il dibattito sui cambiamenti climatici era sostanzialmente sopito. Dopo il lavoro pionieristico di Arrhenius e la critica di Angstrom, la scienza restava senza una teoria largamente accettata che spiegasse quale potesse essere la causa dei grandi cambiamenti climatici del passato, già noti all’epoca.

Riprendendo l'idea di Arrhenius, al meticoloso Callendar venne in mente di valutare quale fosse stato l'andamento della temperatura media planetaria negli ultimi decenni. Ricorse alla raccolta dello Smithsonian “World Weather Record” che includeva i dati di circa 200 stazioni con diversi milioni di dati, e ne valutò l'affidabilità e quella che oggi chiameremmo omogeneità, cioé la coerenza nel tempo dei modi e sistemi di misura. Lo stesso fece con le scarse misure di concentrazione di CO2 disponibili all'epoca.

Callendar presentò alla Royal Meteorological Society i risultati della sua ricostruzione della temperatura media planetaria degli ultimi cinquant'anni, una novità assoluta,. I dati raccolti mostravano un lieve ma misurabile aumento delle temperature e che il riscaldamento risultava essere maggiore nell'emisfero nord, alle alte latitudini e in quota, tutti fenomeni coerenti con un aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. Rifece dei calcoli simili a quelli di Arrhenius utilizzando dati aggiornati ma, sappiamo oggi, considerando erroneamente solo il bilancio radiativo in superficie. Le pubblicazioni di Callendar (qui la più importante) attirarono una certa attenzione, ed i libri di testo di climatologia del 1940 e 1950 includevano normalmente un breve riferimento ai suoi studi. Ma la maggior parte dei meteorologi considerò scarsamente credibile l'idea di Callendar. (altro…)

Guy Stewart Callendar (1898-1964) fu un ingegnere inglese che iniziò a occuparsi della sua passione, la meteorologia, durante i primi decenni del XX secolo, quando il dibattito sui cambiamenti climatici era sostanzialmente sopito. Dopo il lavoro pionieristico di Arrhenius e la critica di Angstrom, la scienza restava senza una teoria largamente accettata che spiegasse quale potesse essere la causa dei grandi cambiamenti climatici del passato, già noti all’epoca.

Riprendendo l'idea di Arrhenius, al meticoloso Callendar venne in mente di valutare quale fosse stato l'andamento della temperatura media planetaria negli ultimi decenni. Ricorse alla raccolta dello Smithsonian “World Weather Record” che includeva i dati di circa 200 stazioni con diversi milioni di dati, e ne valutò l'affidabilità e quella che oggi chiameremmo omogeneità, cioé la coerenza nel tempo dei modi e sistemi di misura. Lo stesso fece con le scarse misure di concentrazione di CO2 disponibili all'epoca.

Callendar presentò alla Royal Meteorological Society i risultati della sua ricostruzione della temperatura media planetaria degli ultimi cinquant'anni, una novità assoluta,. I dati raccolti mostravano un lieve ma misurabile aumento delle temperature e che il riscaldamento risultava essere maggiore nell'emisfero nord, alle alte latitudini e in quota, tutti fenomeni coerenti con un aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. Rifece dei calcoli simili a quelli di Arrhenius utilizzando dati aggiornati ma, sappiamo oggi, considerando erroneamente solo il bilancio radiativo in superficie. Le pubblicazioni di Callendar (qui la più importante) attirarono una certa attenzione, ed i libri di testo di climatologia del 1940 e 1950 includevano normalmente un breve riferimento ai suoi studi. Ma la maggior parte dei meteorologi considerò scarsamente credibile l'idea di Callendar. (altro…)

Guy Stewart Callendar (1898-1964) fu un ingegnere inglese che iniziò a occuparsi della sua passione, la meteorologia, durante i primi decenni del XX secolo, quando il dibattito sui cambiamenti climatici era sostanzialmente sopito. Dopo il lavoro pionieristico di Arrhenius e la critica di Angstrom, la scienza restava senza una teoria largamente accettata che spiegasse quale potesse essere la causa dei grandi cambiamenti climatici del passato, già noti all’epoca.

Riprendendo l'idea di Arrhenius, al meticoloso Callendar venne in mente di valutare quale fosse stato l'andamento della temperatura media planetaria negli ultimi decenni. Ricorse alla raccolta dello Smithsonian “World Weather Record” che includeva i dati di circa 200 stazioni con diversi milioni di dati, e ne valutò l'affidabilità e quella che oggi chiameremmo omogeneità, cioé la coerenza nel tempo dei modi e sistemi di misura. Lo stesso fece con le scarse misure di concentrazione di CO2 disponibili all'epoca.

Callendar presentò alla Royal Meteorological Society i risultati della sua ricostruzione della temperatura media planetaria degli ultimi cinquant'anni, una novità assoluta,. I dati raccolti mostravano un lieve ma misurabile aumento delle temperature e che il riscaldamento risultava essere maggiore nell'emisfero nord, alle alte latitudini e in quota, tutti fenomeni coerenti con un aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. Rifece dei calcoli simili a quelli di Arrhenius utilizzando dati aggiornati ma, sappiamo oggi, considerando erroneamente solo il bilancio radiativo in superficie. Le pubblicazioni di Callendar (qui la più importante) attirarono una certa attenzione, ed i libri di testo di climatologia del 1940 e 1950 includevano normalmente un breve riferimento ai suoi studi. Ma la maggior parte dei meteorologi considerò scarsamente credibile l'idea di Callendar. (altro…) La sedia a rotelle, una nuova icona per il clima

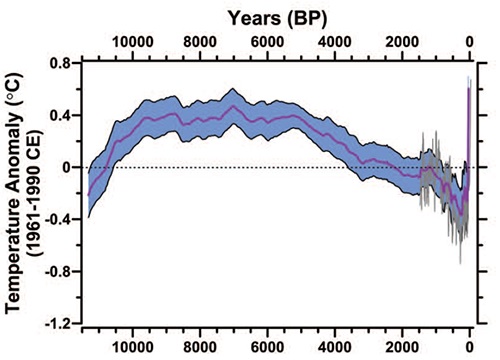

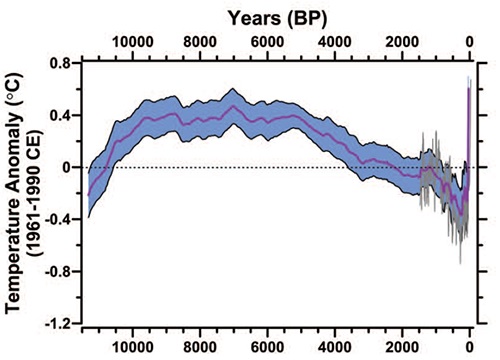

La fine dell’Olocene e l’inizio dell’Antropocene emergono chiaramente dall’unione delle temperature ricostruite negli ultimi 11000 anni e da quelle attese per i prossimi 100.

Di recente, grande scalpore ha suscitato la pubblicazione su Science della ricostruzione delle temperature dell’Olocene (circa gli ultimi 11.000 anni) da parte di Shaun Marcott, Jeremy Shakun, Peter Clark e Alan Mix, dell’università dell’Oregon e Harvard: il grafico a fianco è uno dei risultati principali.

Il lavoro di Marcott e colleghi è scientificamente molto rilevante ed originale, non solo per gli aspetti metodologici. Mostra che il recente riscaldamento globale è senza precedenti negli ultimi 1500 anni e le temperature attuali sono superiori a quelle del 75% dell’Olocene. Pur se, come in tutte le proposte innovative, alcuni dettagli si possono discutere e potrebbero cambiare nel futuro (così funziona la scienza), la ricostruzione ha una sua solidità, e i soliti tentativi di denigrazione da parte dei soliti sospetti faranno la solita fine (al riguardo si veda un eccellente post degli autori su Realclimate e i link in esso presenti). (altro…)

Di recente, grande scalpore ha suscitato la pubblicazione su Science della ricostruzione delle temperature dell’Olocene (circa gli ultimi 11.000 anni) da parte di Shaun Marcott, Jeremy Shakun, Peter Clark e Alan Mix, dell’università dell’Oregon e Harvard: il grafico a fianco è uno dei risultati principali.

Il lavoro di Marcott e colleghi è scientificamente molto rilevante ed originale, non solo per gli aspetti metodologici. Mostra che il recente riscaldamento globale è senza precedenti negli ultimi 1500 anni e le temperature attuali sono superiori a quelle del 75% dell’Olocene. Pur se, come in tutte le proposte innovative, alcuni dettagli si possono discutere e potrebbero cambiare nel futuro (così funziona la scienza), la ricostruzione ha una sua solidità, e i soliti tentativi di denigrazione da parte dei soliti sospetti faranno la solita fine (al riguardo si veda un eccellente post degli autori su Realclimate e i link in esso presenti). (altro…)

Di recente, grande scalpore ha suscitato la pubblicazione su Science della ricostruzione delle temperature dell’Olocene (circa gli ultimi 11.000 anni) da parte di Shaun Marcott, Jeremy Shakun, Peter Clark e Alan Mix, dell’università dell’Oregon e Harvard: il grafico a fianco è uno dei risultati principali.

Il lavoro di Marcott e colleghi è scientificamente molto rilevante ed originale, non solo per gli aspetti metodologici. Mostra che il recente riscaldamento globale è senza precedenti negli ultimi 1500 anni e le temperature attuali sono superiori a quelle del 75% dell’Olocene. Pur se, come in tutte le proposte innovative, alcuni dettagli si possono discutere e potrebbero cambiare nel futuro (così funziona la scienza), la ricostruzione ha una sua solidità, e i soliti tentativi di denigrazione da parte dei soliti sospetti faranno la solita fine (al riguardo si veda un eccellente post degli autori su Realclimate e i link in esso presenti). (altro…)

Di recente, grande scalpore ha suscitato la pubblicazione su Science della ricostruzione delle temperature dell’Olocene (circa gli ultimi 11.000 anni) da parte di Shaun Marcott, Jeremy Shakun, Peter Clark e Alan Mix, dell’università dell’Oregon e Harvard: il grafico a fianco è uno dei risultati principali.

Il lavoro di Marcott e colleghi è scientificamente molto rilevante ed originale, non solo per gli aspetti metodologici. Mostra che il recente riscaldamento globale è senza precedenti negli ultimi 1500 anni e le temperature attuali sono superiori a quelle del 75% dell’Olocene. Pur se, come in tutte le proposte innovative, alcuni dettagli si possono discutere e potrebbero cambiare nel futuro (così funziona la scienza), la ricostruzione ha una sua solidità, e i soliti tentativi di denigrazione da parte dei soliti sospetti faranno la solita fine (al riguardo si veda un eccellente post degli autori su Realclimate e i link in esso presenti). (altro…) La gestione dei rischi in un clima mutato – parte III – le criticità

Una volta chiarita la catena di responsabilità nella gestione dei rischi posti dai cambiamenti climatici, quali sono gli anelli sui quali operare per tener conto dell'aggravamento dei rischi di eventi estremi?

A nostro avviso, gli anelli cruciali sono il primo, le conoscenze scientifiche, e l’ultimo, il trasferimento delle informazioni.

Servirà dare più impulso alla ricerca scientifica per comprendere quali siano i processi fisici che vengono mal simulati e colmare le lacune dei modelli di previsione. In tempo di crisi economica, in Italia gli investimenti per la ricerca sono i primi ad essere tagliati, ma speriamo in un’inversione di tendenza, visti i rischi che si corrono a rimanere nell'ignoranza.

C'è tanto da lavorare sui sistemi della comunicazione, soprattutto per chiudere quell'ultimo miglio della catena che raggiunge i cittadini, i quali devono e dovranno diventare più consapevoli delle condizioni di rischio nel proprio territorio e quali sono i piani di messa in sicurezza e della Protezione civile. Sono informazioni che devono pretendere dai propri amministratori.

Oggi, il più delle volte, la gente ritiene poco probabili gli eventi estremi e la percezione di questo rischio è piuttosto debole. Quando diventeranno più frequenti, per effetto dei cambiamenti climatici, potrebbero provocare un senso di panico, di ansia sociale. E l'ansia non aiuta certo a compiere azioni razionali.

Però sottovalutare i rischi può avere conseguenze tragiche. Come trovare un giusto equilibrio tra l'ottimismo ingiustificato [nota 1] e uno stato d'ansia perenne? (altro…)

A nostro avviso, gli anelli cruciali sono il primo, le conoscenze scientifiche, e l’ultimo, il trasferimento delle informazioni.

Servirà dare più impulso alla ricerca scientifica per comprendere quali siano i processi fisici che vengono mal simulati e colmare le lacune dei modelli di previsione. In tempo di crisi economica, in Italia gli investimenti per la ricerca sono i primi ad essere tagliati, ma speriamo in un’inversione di tendenza, visti i rischi che si corrono a rimanere nell'ignoranza.

C'è tanto da lavorare sui sistemi della comunicazione, soprattutto per chiudere quell'ultimo miglio della catena che raggiunge i cittadini, i quali devono e dovranno diventare più consapevoli delle condizioni di rischio nel proprio territorio e quali sono i piani di messa in sicurezza e della Protezione civile. Sono informazioni che devono pretendere dai propri amministratori.

Oggi, il più delle volte, la gente ritiene poco probabili gli eventi estremi e la percezione di questo rischio è piuttosto debole. Quando diventeranno più frequenti, per effetto dei cambiamenti climatici, potrebbero provocare un senso di panico, di ansia sociale. E l'ansia non aiuta certo a compiere azioni razionali.

Però sottovalutare i rischi può avere conseguenze tragiche. Come trovare un giusto equilibrio tra l'ottimismo ingiustificato [nota 1] e uno stato d'ansia perenne? (altro…)

A nostro avviso, gli anelli cruciali sono il primo, le conoscenze scientifiche, e l’ultimo, il trasferimento delle informazioni.

Servirà dare più impulso alla ricerca scientifica per comprendere quali siano i processi fisici che vengono mal simulati e colmare le lacune dei modelli di previsione. In tempo di crisi economica, in Italia gli investimenti per la ricerca sono i primi ad essere tagliati, ma speriamo in un’inversione di tendenza, visti i rischi che si corrono a rimanere nell'ignoranza.

C'è tanto da lavorare sui sistemi della comunicazione, soprattutto per chiudere quell'ultimo miglio della catena che raggiunge i cittadini, i quali devono e dovranno diventare più consapevoli delle condizioni di rischio nel proprio territorio e quali sono i piani di messa in sicurezza e della Protezione civile. Sono informazioni che devono pretendere dai propri amministratori.

Oggi, il più delle volte, la gente ritiene poco probabili gli eventi estremi e la percezione di questo rischio è piuttosto debole. Quando diventeranno più frequenti, per effetto dei cambiamenti climatici, potrebbero provocare un senso di panico, di ansia sociale. E l'ansia non aiuta certo a compiere azioni razionali.

Però sottovalutare i rischi può avere conseguenze tragiche. Come trovare un giusto equilibrio tra l'ottimismo ingiustificato [nota 1] e uno stato d'ansia perenne? (altro…)

A nostro avviso, gli anelli cruciali sono il primo, le conoscenze scientifiche, e l’ultimo, il trasferimento delle informazioni.

Servirà dare più impulso alla ricerca scientifica per comprendere quali siano i processi fisici che vengono mal simulati e colmare le lacune dei modelli di previsione. In tempo di crisi economica, in Italia gli investimenti per la ricerca sono i primi ad essere tagliati, ma speriamo in un’inversione di tendenza, visti i rischi che si corrono a rimanere nell'ignoranza.

C'è tanto da lavorare sui sistemi della comunicazione, soprattutto per chiudere quell'ultimo miglio della catena che raggiunge i cittadini, i quali devono e dovranno diventare più consapevoli delle condizioni di rischio nel proprio territorio e quali sono i piani di messa in sicurezza e della Protezione civile. Sono informazioni che devono pretendere dai propri amministratori.

Oggi, il più delle volte, la gente ritiene poco probabili gli eventi estremi e la percezione di questo rischio è piuttosto debole. Quando diventeranno più frequenti, per effetto dei cambiamenti climatici, potrebbero provocare un senso di panico, di ansia sociale. E l'ansia non aiuta certo a compiere azioni razionali.

Però sottovalutare i rischi può avere conseguenze tragiche. Come trovare un giusto equilibrio tra l'ottimismo ingiustificato [nota 1] e uno stato d'ansia perenne? (altro…) È nata la Società Italiana per le Scienze del Clima

Climalteranti saluta con soddisfazione la costituzione della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC), un passo in avanti della comunità scientifica italiana per meglio collaborare e far conoscere il risultato dei propri lavori.

Come si può leggere sul sito www.sisclima.it, la SISC si propone “come punto di incontro tra gli scienziati dei diversi settori disciplinari che utilizzano le informazioni climatiche per le proprie ricerche: dai climatologi ai fisici e chimici, dai geografi agli agronomi, dagli economisti agli scienziati politici, a tutti gli studiosi che si occupano di scienze legate al clima e alle loro applicazioni” e “vuole contribuire al progresso scientifico e all’innovazione delle scienze climatiche in Italia promuovendo la convergenza delle discipline e la multidisciplinarietà delle ricerche”.

Uno dei primi appuntamenti della SISC sarà la Prima Conferenza Annuale che si svolgerà a Lecce il 23 e 24 settembre 2013, con il titolo “I cambiamenti climatici e le loro implicazioni sui servizi ecosistemici e la società”. Per due giorni esperti italiani provenienti dalle diverse discipline si confronteranno per analizzare gli avanzamenti conseguiti nelle scienze del clima, fare il punto della ricerca sulle implicazioni dei cambiamenti climatici sui servizi ecosistemici, così come sulle politiche climatiche e le conseguenti valutazioni economiche.

Tutte le informazioni sulla Prima Conferenza Annuale SISC sono disponibili alla pagina web www.sisclima.it/conference20133.

Per tutto quello che c’è da sapere sulla Società Italiana per le Scienze del Clima, invitiamo a visitare il sito web ufficiale

Climalteranti saluta con soddisfazione la costituzione della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC), un passo in avanti della comunità scientifica italiana per meglio collaborare e far conoscere il risultato dei propri lavori.

Come si può leggere sul sito www.sisclima.it, la SISC si propone “come punto di incontro tra gli scienziati dei diversi settori disciplinari che utilizzano le informazioni climatiche per le proprie ricerche: dai climatologi ai fisici e chimici, dai geografi agli agronomi, dagli economisti agli scienziati politici, a tutti gli studiosi che si occupano di scienze legate al clima e alle loro applicazioni” e “vuole contribuire al progresso scientifico e all’innovazione delle scienze climatiche in Italia promuovendo la convergenza delle discipline e la multidisciplinarietà delle ricerche”.

Uno dei primi appuntamenti della SISC sarà la Prima Conferenza Annuale che si svolgerà a Lecce il 23 e 24 settembre 2013, con il titolo “I cambiamenti climatici e le loro implicazioni sui servizi ecosistemici e la società”. Per due giorni esperti italiani provenienti dalle diverse discipline si confronteranno per analizzare gli avanzamenti conseguiti nelle scienze del clima, fare il punto della ricerca sulle implicazioni dei cambiamenti climatici sui servizi ecosistemici, così come sulle politiche climatiche e le conseguenti valutazioni economiche.

Tutte le informazioni sulla Prima Conferenza Annuale SISC sono disponibili alla pagina web www.sisclima.it/conference20133.

Per tutto quello che c’è da sapere sulla Società Italiana per le Scienze del Clima, invitiamo a visitare il sito web ufficiale La gestione dei rischi in un clima mutato – parte II – cosa si può fare.

Come possiamo affrontare le crescenti condizioni di rischio poste dai cambiamenti climatici? chiedevamo alla fine della prima parte.

Prima di rispondere, conviene descrivere l'attuale "catena" della responsabilità per la gestione di questi eventi, e chi sono i suoi protagonisti. La "catena"ha molti attori che usano strumenti diversi di monitoraggio, di previsione, di gestione delle allerte, di comunicazione dei rischi alle popolazioni. Ci sono i meteorologi, gli idrologi, i geologi, i "protettori civili", i comunicatori del rischio. In fondo ci sono poi gli amministratori (prefetti, sindaci...) e quindi i cittadini.

Il tema è la mitigazione del rischio da alluvione, causata da eventi meteorologici avversi, soprattutto da quelli intensi e di breve durata.

Per ridurre questi rischi è necessario operare in due diverse modalità strettamente interconnesse: una opera nel "tempo differito", l'altra nel "tempo reale".

La prima attiene al mondo dei "pianificatori" territoriali: le Autorità dei Bacini (o Distretti) Fluviali, ad esempio, che per conto dello Stato e assieme alle Regioni devono ridefinire i "Piani di Assetto Idrogeologico" (PAI). Queste attività devono essere svolte in ottemperanza a precise norme dello Stato, ad esempio alla recente legge di recepimento (qui), della Direttiva 2007/60 sulle alluvioni dove si fa esplicito riferimento anche ai possibili impatti dei cambiamenti climatici. Si legge infatti che "…le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità di accadimento e ad aggravarne gli impatti negativi." (altro…)

Prima di rispondere, conviene descrivere l'attuale "catena" della responsabilità per la gestione di questi eventi, e chi sono i suoi protagonisti. La "catena"ha molti attori che usano strumenti diversi di monitoraggio, di previsione, di gestione delle allerte, di comunicazione dei rischi alle popolazioni. Ci sono i meteorologi, gli idrologi, i geologi, i "protettori civili", i comunicatori del rischio. In fondo ci sono poi gli amministratori (prefetti, sindaci...) e quindi i cittadini.

Il tema è la mitigazione del rischio da alluvione, causata da eventi meteorologici avversi, soprattutto da quelli intensi e di breve durata.

Per ridurre questi rischi è necessario operare in due diverse modalità strettamente interconnesse: una opera nel "tempo differito", l'altra nel "tempo reale".

La prima attiene al mondo dei "pianificatori" territoriali: le Autorità dei Bacini (o Distretti) Fluviali, ad esempio, che per conto dello Stato e assieme alle Regioni devono ridefinire i "Piani di Assetto Idrogeologico" (PAI). Queste attività devono essere svolte in ottemperanza a precise norme dello Stato, ad esempio alla recente legge di recepimento (qui), della Direttiva 2007/60 sulle alluvioni dove si fa esplicito riferimento anche ai possibili impatti dei cambiamenti climatici. Si legge infatti che "…le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità di accadimento e ad aggravarne gli impatti negativi." (altro…)

Prima di rispondere, conviene descrivere l'attuale "catena" della responsabilità per la gestione di questi eventi, e chi sono i suoi protagonisti. La "catena"ha molti attori che usano strumenti diversi di monitoraggio, di previsione, di gestione delle allerte, di comunicazione dei rischi alle popolazioni. Ci sono i meteorologi, gli idrologi, i geologi, i "protettori civili", i comunicatori del rischio. In fondo ci sono poi gli amministratori (prefetti, sindaci...) e quindi i cittadini.

Il tema è la mitigazione del rischio da alluvione, causata da eventi meteorologici avversi, soprattutto da quelli intensi e di breve durata.

Per ridurre questi rischi è necessario operare in due diverse modalità strettamente interconnesse: una opera nel "tempo differito", l'altra nel "tempo reale".

La prima attiene al mondo dei "pianificatori" territoriali: le Autorità dei Bacini (o Distretti) Fluviali, ad esempio, che per conto dello Stato e assieme alle Regioni devono ridefinire i "Piani di Assetto Idrogeologico" (PAI). Queste attività devono essere svolte in ottemperanza a precise norme dello Stato, ad esempio alla recente legge di recepimento (qui), della Direttiva 2007/60 sulle alluvioni dove si fa esplicito riferimento anche ai possibili impatti dei cambiamenti climatici. Si legge infatti che "…le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità di accadimento e ad aggravarne gli impatti negativi." (altro…)

Prima di rispondere, conviene descrivere l'attuale "catena" della responsabilità per la gestione di questi eventi, e chi sono i suoi protagonisti. La "catena"ha molti attori che usano strumenti diversi di monitoraggio, di previsione, di gestione delle allerte, di comunicazione dei rischi alle popolazioni. Ci sono i meteorologi, gli idrologi, i geologi, i "protettori civili", i comunicatori del rischio. In fondo ci sono poi gli amministratori (prefetti, sindaci...) e quindi i cittadini.

Il tema è la mitigazione del rischio da alluvione, causata da eventi meteorologici avversi, soprattutto da quelli intensi e di breve durata.

Per ridurre questi rischi è necessario operare in due diverse modalità strettamente interconnesse: una opera nel "tempo differito", l'altra nel "tempo reale".

La prima attiene al mondo dei "pianificatori" territoriali: le Autorità dei Bacini (o Distretti) Fluviali, ad esempio, che per conto dello Stato e assieme alle Regioni devono ridefinire i "Piani di Assetto Idrogeologico" (PAI). Queste attività devono essere svolte in ottemperanza a precise norme dello Stato, ad esempio alla recente legge di recepimento (qui), della Direttiva 2007/60 sulle alluvioni dove si fa esplicito riferimento anche ai possibili impatti dei cambiamenti climatici. Si legge infatti che "…le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità di accadimento e ad aggravarne gli impatti negativi." (altro…) La gestione dei rischi in un clima mutato – parte I

Gli eventi meteorologici estremi e di breve durata sono sempre più oggetto di attenzione degli studiosi, anche per gli effetti devastanti delle alluvioni. In un pianeta più caldo le condizioni di rischio aumentano, ma la società italiana si sta preparando?

Catania, 21 febbraio 2013, violenti temporali causano inondazioni che allagano le strade e trascinano via motorini e auto. Per l’eccessiva pioggia, la città è stata sommersa da pochi centimetri d’acqua fino a una marea alta due metri. Scoppiano polemiche per allertamenti non dati o dati male (guarda qui). Cinque Terre, 25 Ottobre 2011; Genova, 4 Novembre 2011, terribili nubifragi con morti e distruzione (qui un’analisi completa dell’evento). Contestazioni al sindaco, polemiche (vedi qui).

Sono storie che si ripetono, e molto più frequentemente, sembra. Non è solo colpa di una Natura (vedi qui) che sta diventando più “matrigna”, anche se500 mm di pioggia caduta in pochissime ore (alluvione di Genova) non sono propriamente eventi normali. Urbanizzazione selvaggia e (ab)uso dei suoli sono fra le cause di questi drammi e danni. Il clima che sta cambiando potrebbe peggiorare parecchio la situazione.

Negli ultimi anni, l’Italia, è stata sempre più spesso colpita da fenomeni temporaleschi di forte intensità, che hanno prodotto danni gravissimi e perdite di tante vite umane. Da qualche tempo, finalmente, si affronta il problema delle alluvioni, e soprattutto di quelle improvvise (o flash flood).

La predicibilità di questi fenomeni è modesta. In realtà solo con qualche ora di preannuncio si può prevedere, nei casi fortunati, la loro esatta localizzazione spazio temporale,, soprattutto se si tratta di fenomeni a piccolissima scala (100 Km2 ad esempio, o anche meno). Se questi “oggetti” si abbattono su un bacino idrografico molto piccolo (tipo qualche decina di Km2) e che può andare in piena in pochi minuti, si capisce che attivare in tempo la “macchina” della protezione civile al fine di mitigare i danni alle persone e ai loro beni, è molto difficile. Perché si deve fare tutto in pochi minuti., E invece magari serve qualche ora per attivare i tecnici, i volontari di protezione civile ecc.. E qualche ora può essere troppo, in certi casi. (altro…)

Catania, 21 febbraio 2013, violenti temporali causano inondazioni che allagano le strade e trascinano via motorini e auto. Per l’eccessiva pioggia, la città è stata sommersa da pochi centimetri d’acqua fino a una marea alta due metri. Scoppiano polemiche per allertamenti non dati o dati male (guarda qui). Cinque Terre, 25 Ottobre 2011; Genova, 4 Novembre 2011, terribili nubifragi con morti e distruzione (qui un’analisi completa dell’evento). Contestazioni al sindaco, polemiche (vedi qui).

Sono storie che si ripetono, e molto più frequentemente, sembra. Non è solo colpa di una Natura (vedi qui) che sta diventando più “matrigna”, anche se500 mm di pioggia caduta in pochissime ore (alluvione di Genova) non sono propriamente eventi normali. Urbanizzazione selvaggia e (ab)uso dei suoli sono fra le cause di questi drammi e danni. Il clima che sta cambiando potrebbe peggiorare parecchio la situazione.

Negli ultimi anni, l’Italia, è stata sempre più spesso colpita da fenomeni temporaleschi di forte intensità, che hanno prodotto danni gravissimi e perdite di tante vite umane. Da qualche tempo, finalmente, si affronta il problema delle alluvioni, e soprattutto di quelle improvvise (o flash flood).

La predicibilità di questi fenomeni è modesta. In realtà solo con qualche ora di preannuncio si può prevedere, nei casi fortunati, la loro esatta localizzazione spazio temporale,, soprattutto se si tratta di fenomeni a piccolissima scala (100 Km2 ad esempio, o anche meno). Se questi “oggetti” si abbattono su un bacino idrografico molto piccolo (tipo qualche decina di Km2) e che può andare in piena in pochi minuti, si capisce che attivare in tempo la “macchina” della protezione civile al fine di mitigare i danni alle persone e ai loro beni, è molto difficile. Perché si deve fare tutto in pochi minuti., E invece magari serve qualche ora per attivare i tecnici, i volontari di protezione civile ecc.. E qualche ora può essere troppo, in certi casi. (altro…)

Catania, 21 febbraio 2013, violenti temporali causano inondazioni che allagano le strade e trascinano via motorini e auto. Per l’eccessiva pioggia, la città è stata sommersa da pochi centimetri d’acqua fino a una marea alta due metri. Scoppiano polemiche per allertamenti non dati o dati male (guarda qui). Cinque Terre, 25 Ottobre 2011; Genova, 4 Novembre 2011, terribili nubifragi con morti e distruzione (qui un’analisi completa dell’evento). Contestazioni al sindaco, polemiche (vedi qui).

Sono storie che si ripetono, e molto più frequentemente, sembra. Non è solo colpa di una Natura (vedi qui) che sta diventando più “matrigna”, anche se500 mm di pioggia caduta in pochissime ore (alluvione di Genova) non sono propriamente eventi normali. Urbanizzazione selvaggia e (ab)uso dei suoli sono fra le cause di questi drammi e danni. Il clima che sta cambiando potrebbe peggiorare parecchio la situazione.

Negli ultimi anni, l’Italia, è stata sempre più spesso colpita da fenomeni temporaleschi di forte intensità, che hanno prodotto danni gravissimi e perdite di tante vite umane. Da qualche tempo, finalmente, si affronta il problema delle alluvioni, e soprattutto di quelle improvvise (o flash flood).

La predicibilità di questi fenomeni è modesta. In realtà solo con qualche ora di preannuncio si può prevedere, nei casi fortunati, la loro esatta localizzazione spazio temporale,, soprattutto se si tratta di fenomeni a piccolissima scala (100 Km2 ad esempio, o anche meno). Se questi “oggetti” si abbattono su un bacino idrografico molto piccolo (tipo qualche decina di Km2) e che può andare in piena in pochi minuti, si capisce che attivare in tempo la “macchina” della protezione civile al fine di mitigare i danni alle persone e ai loro beni, è molto difficile. Perché si deve fare tutto in pochi minuti., E invece magari serve qualche ora per attivare i tecnici, i volontari di protezione civile ecc.. E qualche ora può essere troppo, in certi casi. (altro…)

Catania, 21 febbraio 2013, violenti temporali causano inondazioni che allagano le strade e trascinano via motorini e auto. Per l’eccessiva pioggia, la città è stata sommersa da pochi centimetri d’acqua fino a una marea alta due metri. Scoppiano polemiche per allertamenti non dati o dati male (guarda qui). Cinque Terre, 25 Ottobre 2011; Genova, 4 Novembre 2011, terribili nubifragi con morti e distruzione (qui un’analisi completa dell’evento). Contestazioni al sindaco, polemiche (vedi qui).

Sono storie che si ripetono, e molto più frequentemente, sembra. Non è solo colpa di una Natura (vedi qui) che sta diventando più “matrigna”, anche se500 mm di pioggia caduta in pochissime ore (alluvione di Genova) non sono propriamente eventi normali. Urbanizzazione selvaggia e (ab)uso dei suoli sono fra le cause di questi drammi e danni. Il clima che sta cambiando potrebbe peggiorare parecchio la situazione.

Negli ultimi anni, l’Italia, è stata sempre più spesso colpita da fenomeni temporaleschi di forte intensità, che hanno prodotto danni gravissimi e perdite di tante vite umane. Da qualche tempo, finalmente, si affronta il problema delle alluvioni, e soprattutto di quelle improvvise (o flash flood).

La predicibilità di questi fenomeni è modesta. In realtà solo con qualche ora di preannuncio si può prevedere, nei casi fortunati, la loro esatta localizzazione spazio temporale,, soprattutto se si tratta di fenomeni a piccolissima scala (100 Km2 ad esempio, o anche meno). Se questi “oggetti” si abbattono su un bacino idrografico molto piccolo (tipo qualche decina di Km2) e che può andare in piena in pochi minuti, si capisce che attivare in tempo la “macchina” della protezione civile al fine di mitigare i danni alle persone e ai loro beni, è molto difficile. Perché si deve fare tutto in pochi minuti., E invece magari serve qualche ora per attivare i tecnici, i volontari di protezione civile ecc.. E qualche ora può essere troppo, in certi casi. (altro…) Un articolo con poche idee e tutte copiate

Chi nega che il pianeta si stia surriscaldando somiglia sempre di più a quei soldati giapponesi che continuavano a credersi in guerra decenni dopo la sua conclusione.

È il caso di Piero Vietti, il giornalista che ha pubblicato sul Foglio dell’11 gennaio 2013 l’articolo “Fa sempre lo stesso caldo. Le temperature globali non aumentano più, nonostante i catastrofisti.”

Vietti non è nuovo a queste tesi sul clima, da anni le rilancia sul quotidiano diretto da Giuliano Ferrara, nonché sul suo blog Cambi di stagione.

L’articolo, segno dei tempi, mostra a quali acrobazie concettuali e salti logici sia costretto chi vuole tuttora far dubitare dell’influenza umana sul clima.

All’inizio Vietti ironizza su alcune orche rimaste per un po’ intrappolate da uno strato di ghiaccio, e liberatesi da sole: la battuta “avevano dato troppo ascolto a chi sostiene che i ghiacci del nostro pianeta si stanno irrimediabilmente sciogliendo” è copiata da un TG5 di qualche anno fa (vedi qui).All’epoca aveva dato retta alle teorie secondo cui il pianeta si sta scaldando il comandante di una nave, finita anch’essa intrappolata nei ghiacci. (altro…)

È il caso di Piero Vietti, il giornalista che ha pubblicato sul Foglio dell’11 gennaio 2013 l’articolo “Fa sempre lo stesso caldo. Le temperature globali non aumentano più, nonostante i catastrofisti.”

Vietti non è nuovo a queste tesi sul clima, da anni le rilancia sul quotidiano diretto da Giuliano Ferrara, nonché sul suo blog Cambi di stagione.

L’articolo, segno dei tempi, mostra a quali acrobazie concettuali e salti logici sia costretto chi vuole tuttora far dubitare dell’influenza umana sul clima.

All’inizio Vietti ironizza su alcune orche rimaste per un po’ intrappolate da uno strato di ghiaccio, e liberatesi da sole: la battuta “avevano dato troppo ascolto a chi sostiene che i ghiacci del nostro pianeta si stanno irrimediabilmente sciogliendo” è copiata da un TG5 di qualche anno fa (vedi qui).All’epoca aveva dato retta alle teorie secondo cui il pianeta si sta scaldando il comandante di una nave, finita anch’essa intrappolata nei ghiacci. (altro…)

È il caso di Piero Vietti, il giornalista che ha pubblicato sul Foglio dell’11 gennaio 2013 l’articolo “Fa sempre lo stesso caldo. Le temperature globali non aumentano più, nonostante i catastrofisti.”

Vietti non è nuovo a queste tesi sul clima, da anni le rilancia sul quotidiano diretto da Giuliano Ferrara, nonché sul suo blog Cambi di stagione.

L’articolo, segno dei tempi, mostra a quali acrobazie concettuali e salti logici sia costretto chi vuole tuttora far dubitare dell’influenza umana sul clima.

All’inizio Vietti ironizza su alcune orche rimaste per un po’ intrappolate da uno strato di ghiaccio, e liberatesi da sole: la battuta “avevano dato troppo ascolto a chi sostiene che i ghiacci del nostro pianeta si stanno irrimediabilmente sciogliendo” è copiata da un TG5 di qualche anno fa (vedi qui).All’epoca aveva dato retta alle teorie secondo cui il pianeta si sta scaldando il comandante di una nave, finita anch’essa intrappolata nei ghiacci. (altro…)

È il caso di Piero Vietti, il giornalista che ha pubblicato sul Foglio dell’11 gennaio 2013 l’articolo “Fa sempre lo stesso caldo. Le temperature globali non aumentano più, nonostante i catastrofisti.”

Vietti non è nuovo a queste tesi sul clima, da anni le rilancia sul quotidiano diretto da Giuliano Ferrara, nonché sul suo blog Cambi di stagione.

L’articolo, segno dei tempi, mostra a quali acrobazie concettuali e salti logici sia costretto chi vuole tuttora far dubitare dell’influenza umana sul clima.

All’inizio Vietti ironizza su alcune orche rimaste per un po’ intrappolate da uno strato di ghiaccio, e liberatesi da sole: la battuta “avevano dato troppo ascolto a chi sostiene che i ghiacci del nostro pianeta si stanno irrimediabilmente sciogliendo” è copiata da un TG5 di qualche anno fa (vedi qui).All’epoca aveva dato retta alle teorie secondo cui il pianeta si sta scaldando il comandante di una nave, finita anch’essa intrappolata nei ghiacci. (altro…) Cambiamenti climatici, una questione morale

Pubblichiamo la traduzione del testo di Ezra Markowitz e Azim Shariff apparso su Climate Science and Policy

In un periodo caratterizzato da un andamento del clima sempre meno prevedibile e più denso di rischi a livello globale, la questione morale circa le azioni da intraprendere per farvi fronte sta diventando sempre più seria. Da un punto di vista normativo il mutamento del clima è una questione etica per almeno tre ragioni. Per cominciare, il tributo più alto da pagare sarà a carico di coloro che meno avranno contribuito a creare questo problema, cioè a dire le generazioni future, i poveri in generale e le specie viventi ad eccezione di quella umana. In secondo luogo i cambiamenti climatici sono il risultato dell'appropriazione indebita da parte di un ristretto numero di persone di una risorsa comune limitata, ossia della capacità di assorbimento dei gas serra da parte dell'atmosfera. Da ultimo, anche se potremmo affrontare efficacemente tale problema sia in termini di mitigazione delle sue conseguenze più nefaste che di adattamento ai mutamenti che già oggi appaiono inevitabili, al momento non stiamo facendo nulla in proposito (per una trattazione filosofica completa dell'etica del clima si veda il recente testo “Climate Ethics”) [1]. (altro…)

In un periodo caratterizzato da un andamento del clima sempre meno prevedibile e più denso di rischi a livello globale, la questione morale circa le azioni da intraprendere per farvi fronte sta diventando sempre più seria. Da un punto di vista normativo il mutamento del clima è una questione etica per almeno tre ragioni. Per cominciare, il tributo più alto da pagare sarà a carico di coloro che meno avranno contribuito a creare questo problema, cioè a dire le generazioni future, i poveri in generale e le specie viventi ad eccezione di quella umana. In secondo luogo i cambiamenti climatici sono il risultato dell'appropriazione indebita da parte di un ristretto numero di persone di una risorsa comune limitata, ossia della capacità di assorbimento dei gas serra da parte dell'atmosfera. Da ultimo, anche se potremmo affrontare efficacemente tale problema sia in termini di mitigazione delle sue conseguenze più nefaste che di adattamento ai mutamenti che già oggi appaiono inevitabili, al momento non stiamo facendo nulla in proposito (per una trattazione filosofica completa dell'etica del clima si veda il recente testo “Climate Ethics”) [1]. (altro…)

In un periodo caratterizzato da un andamento del clima sempre meno prevedibile e più denso di rischi a livello globale, la questione morale circa le azioni da intraprendere per farvi fronte sta diventando sempre più seria. Da un punto di vista normativo il mutamento del clima è una questione etica per almeno tre ragioni. Per cominciare, il tributo più alto da pagare sarà a carico di coloro che meno avranno contribuito a creare questo problema, cioè a dire le generazioni future, i poveri in generale e le specie viventi ad eccezione di quella umana. In secondo luogo i cambiamenti climatici sono il risultato dell'appropriazione indebita da parte di un ristretto numero di persone di una risorsa comune limitata, ossia della capacità di assorbimento dei gas serra da parte dell'atmosfera. Da ultimo, anche se potremmo affrontare efficacemente tale problema sia in termini di mitigazione delle sue conseguenze più nefaste che di adattamento ai mutamenti che già oggi appaiono inevitabili, al momento non stiamo facendo nulla in proposito (per una trattazione filosofica completa dell'etica del clima si veda il recente testo “Climate Ethics”) [1]. (altro…)

In un periodo caratterizzato da un andamento del clima sempre meno prevedibile e più denso di rischi a livello globale, la questione morale circa le azioni da intraprendere per farvi fronte sta diventando sempre più seria. Da un punto di vista normativo il mutamento del clima è una questione etica per almeno tre ragioni. Per cominciare, il tributo più alto da pagare sarà a carico di coloro che meno avranno contribuito a creare questo problema, cioè a dire le generazioni future, i poveri in generale e le specie viventi ad eccezione di quella umana. In secondo luogo i cambiamenti climatici sono il risultato dell'appropriazione indebita da parte di un ristretto numero di persone di una risorsa comune limitata, ossia della capacità di assorbimento dei gas serra da parte dell'atmosfera. Da ultimo, anche se potremmo affrontare efficacemente tale problema sia in termini di mitigazione delle sue conseguenze più nefaste che di adattamento ai mutamenti che già oggi appaiono inevitabili, al momento non stiamo facendo nulla in proposito (per una trattazione filosofica completa dell'etica del clima si veda il recente testo “Climate Ethics”) [1]. (altro…) I periodi caldi del passato e il riscaldamento attuale

Durante l’inverno, quando fa freddo, si sente a volte chi sottolinea l’importanza dei grandi riscaldamenti planetari del passato. E’ bene quindi ricordare che l’evoluzione della storia della Terra è stata sì caratterizzata da fasi alterne più calde o più fredde delle attuali, ma con scale temporali diverse in cui di volta in volta sono stati predominanti differenti fattori.

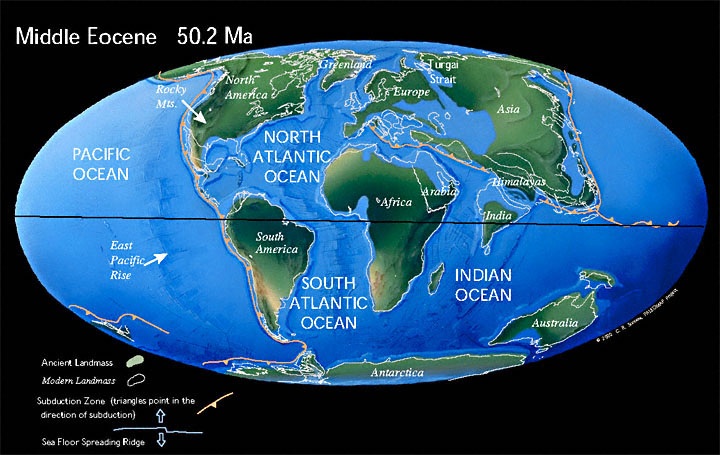

È indubbio che nel passato ci sono stati molti casi in cui il clima del pianeta si è scaldato in modo importante. Uno dei più famosi è l’episodio di forte e relativamente rapido riscaldamento avvenuto 55.5 Milioni di anni fa, chiamato PETM-Paleocene-Eocene Thermal Maximum (se ne è parlato recentemente su Le Scienze, Nature Geoscience e Nature): si ebbero grandi eruzioni in corrispondenza dell’apertura dell’Atlantico, i flussi magmatici arrostirono i calcari e bruciarono il carbonio superficiale, la temperatura si innalzò di2°C, gli oceani profondi si acidificarono, distruggendo i foraminiferi, e vennero destabilizzati i giacimenti di clatrati idrati sottostanti i fondali; il metano non ebbe il tempo di ossidarsi e la temperatura crebbe ancora essiccando e bruciando grandi foreste e torbiere in tutto il globo. Alla fine si stima un aumento di8 °C, in dieci-quindicimila anni.

In precedenza, dalla formazione della Terra e fino a 570 milioni di anni fa, per oltre 3 miliardi di anni il clima del Pianeta era stato regolato dai fattori geochimici che modellarono la superficie e l’atmosfera. Nel contempo l’evoluzione biologica passava lentamente dal regno dei primi organismi unicellulari anaerobici a quello dei microorganismi fotosintetici e a quelli in grado di respirare l’ossigeno prodotto, fino alla formazione degli eucarioti, capaci di entrambe le funzioni. A partire da 570 milioni di anni fa si innescò il ciclo biogeochimico del carbonio, che coinvolgeva microrganismi marini dotati di esoscheletro calcareo. La vittoria degli organismi fotosintetici portò ad arricchire l’atmosfera di ossigeno molecolare, estratto dalla CO2 ad opera della fotosintesi, quindi di ozono (a partire da 120 milioni di anni fa). Molti indizi e prove ci dicono che il clima era molto caldo, ma alternato a periodi di forte raffreddamento, favoriti forse dalla presenza di grandi concentrazioni di ceneri vulcaniche nell’atmosfera. (altro…)

È indubbio che nel passato ci sono stati molti casi in cui il clima del pianeta si è scaldato in modo importante. Uno dei più famosi è l’episodio di forte e relativamente rapido riscaldamento avvenuto 55.5 Milioni di anni fa, chiamato PETM-Paleocene-Eocene Thermal Maximum (se ne è parlato recentemente su Le Scienze, Nature Geoscience e Nature): si ebbero grandi eruzioni in corrispondenza dell’apertura dell’Atlantico, i flussi magmatici arrostirono i calcari e bruciarono il carbonio superficiale, la temperatura si innalzò di2°C, gli oceani profondi si acidificarono, distruggendo i foraminiferi, e vennero destabilizzati i giacimenti di clatrati idrati sottostanti i fondali; il metano non ebbe il tempo di ossidarsi e la temperatura crebbe ancora essiccando e bruciando grandi foreste e torbiere in tutto il globo. Alla fine si stima un aumento di8 °C, in dieci-quindicimila anni.

In precedenza, dalla formazione della Terra e fino a 570 milioni di anni fa, per oltre 3 miliardi di anni il clima del Pianeta era stato regolato dai fattori geochimici che modellarono la superficie e l’atmosfera. Nel contempo l’evoluzione biologica passava lentamente dal regno dei primi organismi unicellulari anaerobici a quello dei microorganismi fotosintetici e a quelli in grado di respirare l’ossigeno prodotto, fino alla formazione degli eucarioti, capaci di entrambe le funzioni. A partire da 570 milioni di anni fa si innescò il ciclo biogeochimico del carbonio, che coinvolgeva microrganismi marini dotati di esoscheletro calcareo. La vittoria degli organismi fotosintetici portò ad arricchire l’atmosfera di ossigeno molecolare, estratto dalla CO2 ad opera della fotosintesi, quindi di ozono (a partire da 120 milioni di anni fa). Molti indizi e prove ci dicono che il clima era molto caldo, ma alternato a periodi di forte raffreddamento, favoriti forse dalla presenza di grandi concentrazioni di ceneri vulcaniche nell’atmosfera. (altro…)

È indubbio che nel passato ci sono stati molti casi in cui il clima del pianeta si è scaldato in modo importante. Uno dei più famosi è l’episodio di forte e relativamente rapido riscaldamento avvenuto 55.5 Milioni di anni fa, chiamato PETM-Paleocene-Eocene Thermal Maximum (se ne è parlato recentemente su Le Scienze, Nature Geoscience e Nature): si ebbero grandi eruzioni in corrispondenza dell’apertura dell’Atlantico, i flussi magmatici arrostirono i calcari e bruciarono il carbonio superficiale, la temperatura si innalzò di2°C, gli oceani profondi si acidificarono, distruggendo i foraminiferi, e vennero destabilizzati i giacimenti di clatrati idrati sottostanti i fondali; il metano non ebbe il tempo di ossidarsi e la temperatura crebbe ancora essiccando e bruciando grandi foreste e torbiere in tutto il globo. Alla fine si stima un aumento di8 °C, in dieci-quindicimila anni.

In precedenza, dalla formazione della Terra e fino a 570 milioni di anni fa, per oltre 3 miliardi di anni il clima del Pianeta era stato regolato dai fattori geochimici che modellarono la superficie e l’atmosfera. Nel contempo l’evoluzione biologica passava lentamente dal regno dei primi organismi unicellulari anaerobici a quello dei microorganismi fotosintetici e a quelli in grado di respirare l’ossigeno prodotto, fino alla formazione degli eucarioti, capaci di entrambe le funzioni. A partire da 570 milioni di anni fa si innescò il ciclo biogeochimico del carbonio, che coinvolgeva microrganismi marini dotati di esoscheletro calcareo. La vittoria degli organismi fotosintetici portò ad arricchire l’atmosfera di ossigeno molecolare, estratto dalla CO2 ad opera della fotosintesi, quindi di ozono (a partire da 120 milioni di anni fa). Molti indizi e prove ci dicono che il clima era molto caldo, ma alternato a periodi di forte raffreddamento, favoriti forse dalla presenza di grandi concentrazioni di ceneri vulcaniche nell’atmosfera. (altro…)

È indubbio che nel passato ci sono stati molti casi in cui il clima del pianeta si è scaldato in modo importante. Uno dei più famosi è l’episodio di forte e relativamente rapido riscaldamento avvenuto 55.5 Milioni di anni fa, chiamato PETM-Paleocene-Eocene Thermal Maximum (se ne è parlato recentemente su Le Scienze, Nature Geoscience e Nature): si ebbero grandi eruzioni in corrispondenza dell’apertura dell’Atlantico, i flussi magmatici arrostirono i calcari e bruciarono il carbonio superficiale, la temperatura si innalzò di2°C, gli oceani profondi si acidificarono, distruggendo i foraminiferi, e vennero destabilizzati i giacimenti di clatrati idrati sottostanti i fondali; il metano non ebbe il tempo di ossidarsi e la temperatura crebbe ancora essiccando e bruciando grandi foreste e torbiere in tutto il globo. Alla fine si stima un aumento di8 °C, in dieci-quindicimila anni.

In precedenza, dalla formazione della Terra e fino a 570 milioni di anni fa, per oltre 3 miliardi di anni il clima del Pianeta era stato regolato dai fattori geochimici che modellarono la superficie e l’atmosfera. Nel contempo l’evoluzione biologica passava lentamente dal regno dei primi organismi unicellulari anaerobici a quello dei microorganismi fotosintetici e a quelli in grado di respirare l’ossigeno prodotto, fino alla formazione degli eucarioti, capaci di entrambe le funzioni. A partire da 570 milioni di anni fa si innescò il ciclo biogeochimico del carbonio, che coinvolgeva microrganismi marini dotati di esoscheletro calcareo. La vittoria degli organismi fotosintetici portò ad arricchire l’atmosfera di ossigeno molecolare, estratto dalla CO2 ad opera della fotosintesi, quindi di ozono (a partire da 120 milioni di anni fa). Molti indizi e prove ci dicono che il clima era molto caldo, ma alternato a periodi di forte raffreddamento, favoriti forse dalla presenza di grandi concentrazioni di ceneri vulcaniche nell’atmosfera. (altro…)

Quello che ci insegna lo scandalo di Federico Rampini

Ha suscitato un poco di stupore il violento attacco del giornalista Federico Rampini agli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici, nella sua rubrica Oriente e Occidente sul sito web del Corriere della Sera. In sintesi, nel post e video “L’Apocalisse climatica che era un falso. Cosa insegna lo scandalo della rivista Nature”, Rampini ha preso spunto da un fatto normale in ambito scientifico, il ritiro di un articolo scientifico sui danni economici dei cambiamenti climatici a seguito della scoperta...

Una sfida difficile ma non rinviabile

Pochi mesi fa, nella primavera 2025, il fisico Antonello Pasini, ricercatore Cnr e noto divulgatore, oltre che animatore del comitato La Scienza al Voto, ha dato alle stampe un agile volumetto di 163 pagine intitolato “La sfida climatica. Dalla scienza alla politica: ragioni per il cambiamento” (Codice Edizioni, 2025, 18€). Nel libro l’autore affronta, in ogni capitolo e in rapida sequenza, le diverse sfaccettature della sfida complessa che ci troviamo a fronteggiare: nel primo capitolo si discute della sfida scientifica...

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dell’Europa resiste

Con l’approvazione degli obiettivi per il 2035 nel Consiglio europeo, l’Europa riafferma sostanzialmente i propri ambiziosi impegni. L’Italia ha votato a favore, nonostante anni di lamentele contro le politiche europee. Il 5 novembre 2025 l’Unione Europea ha formalmente inviato al segretariato della Convenzione sul clima il nuovo NDC (National determined contribution) previsto dall’Accordo di Parigi, ossia il documento con cui l’Unione europea aggiorna gli impegni congiunti sul tema del cambiamento climatico dei suoi 27 Stati membri. Questo aggiornamento avviene dopo...

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte III: il nostro contributo è piccolo

Un altro classico del discorso inattivista sul clima consiste nel definire poco importanti le riduzioni delle emissioni italiane o europee, in quanto sarebbero solo una piccola quota delle emissioni globali. Generalmente si cita il contributo percentuale alle emissioni globali dell’Europa, altre volte quello dell’Italia, per dire che la loro riduzione darebbe scarsi benefici al clima del pianeta. Mettendo questi contributi in contrapposizione a quelli della Cina o di altri paesi. Altre volte si cita quale sarebbe la riduzione nelle temperature...

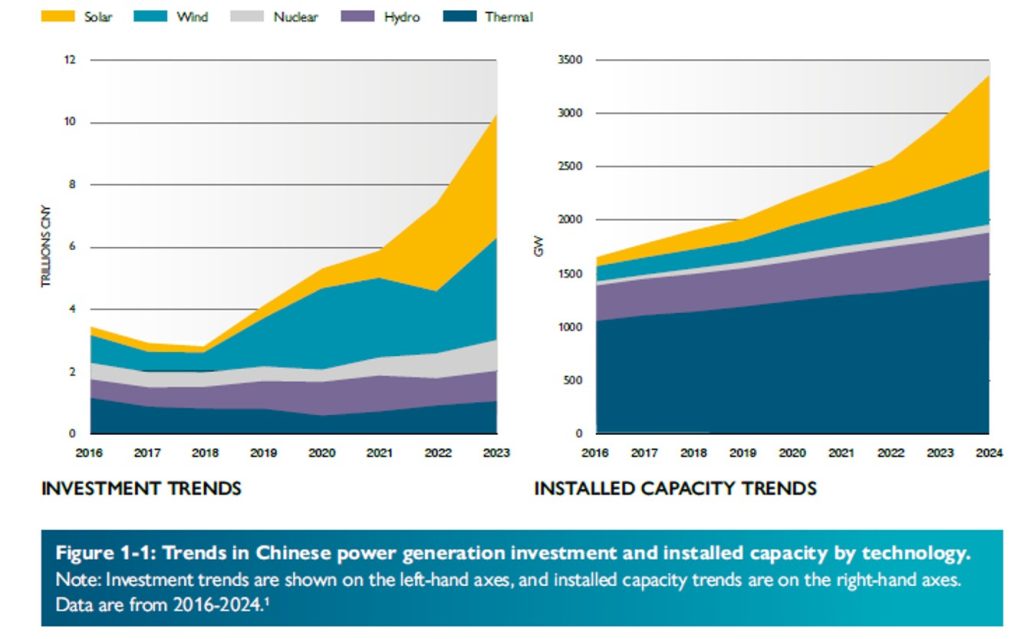

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte II: e allora la Cina?

Una delle tesi più frequenti dell’inattivismo climatico è il riferimento ad un presunto disimpegno della Cina sulle politiche climatiche: tesi smentita dalla realtà, dato che il paese sta affrontando una drastica e complessa transizione del settore energetico e ambisce ad assumere la leadership della lotta ai cambiamenti climatici nel nuovo ordine mondiale che si sta definendo. Negli ultimi tempi ha preso piede nella retorica dell’inattivismo climatico un argomento che appare efficace, quello secondo cui la Cina continua a costruire centrali...

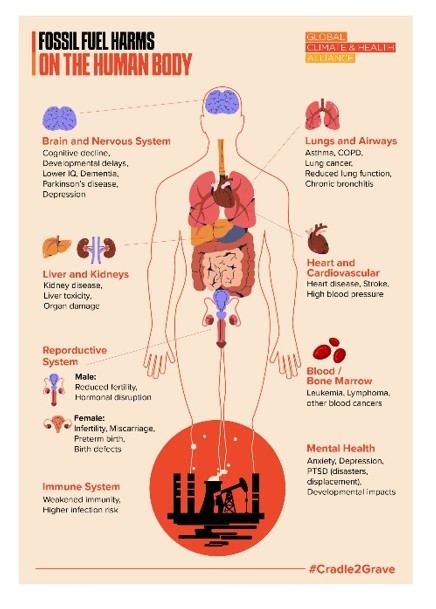

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte I: gli impatti dell’energia solare e eolica

Sul sito del Corriere della Sera sono state riproposte molte tesi tipiche dell’inattivismo climatico, che hanno l’obiettivo di rallentare la transizione energetica. Pubblichiamo qui la prima parte di una serie di post che hanno l’obiettivo di confutare queste argomentazioni, partendo da quella secondo cui gli impianti di energia rinnovabile, e in particolare di solare fotovoltaica e eolica, avrebbero forti impatti ambientali, o che non sarebbero convenienti da un punto di vista ambientale. Una tesi basata su esagerazioni, distorsioni e a...

Quando la scienza si piega alla politica: il negazionismo climatico nel rapporto del Dipartimento dell’Energia USA

Il 23 luglio 2025, il Dipartimento dell’Energia (DOE) degli Stati Uniti ha pubblicato un documento intitolato A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate. Il rapporto si vorrebbe proporre come una revisione critica del consenso scientifico sui cambiamenti climatici, in aperto contrasto rispetto agli esiti consolidati del Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6), che rappresenta la sintesi più autorevole, completa e condivisa della letteratura scientifica sul clima. La pubblicazione del DOE è volta a sostenere...

Tira un gran brutto vento

L’Italia ha un grosso problema con l’energia eolica, ma non è quello di cui si parla di solito sui media e sui social: il problema principale dell’eolico italiano è che se ne installa troppo poco. I dati Terna dicono infatti che a maggio 2025 sono presenti in Italia solo circa 13 GW eolici, a fronte di quasi 40 GW di potenza fotovoltaica. Inoltre, il ritmo delle nuove installazioni è lentissimo rispetto alle esigenze della decarbonizzazione. Infatti, mentre tra dicembre 2023...

Diluvio, un grande romanzo sulla crisi climatica

Nel suo fortunato saggio La grande cecità, lo scrittore Amitav Ghosh aveva osservato come la letteratura contemporanea avesse ignorato o quantomeno sottovalutato il tema del cambiamento climatico. Secondo lo scrittore indiano, “Il cambiamento climatico è troppo impensabile per la nostra cultura narrativa; la sua esclusione è una delle forme di “cecità” della nostra epoca.”. Secondo Gosh, pensare alla crisi climatica come qualcosa di eccezionale, improbabile e non realistico, porta scrittori e in generale gli intellettuali a relegarla nel genere della...

La storia del clima in Italia

È da poco uscito l’ultimo libro del climatologo Luca Mercalli, una cronistoria del clima nel nostro territorio nazionale, dalla preistoria ai giorni nostri. Un racconto che unisce la scienza del clima alla storia e alla cultura del nostro paese, frutto di decenni di ricerche, ricchissimo di storie, di rimandi alle fonti e di citazioni di lavori scientifici. Un lavoro prezioso e originale, raccomandato a chiunque voglia meglio capire cosa è stato il clima che abbiamo ormai così pesantemente alterato, ed...