Dalla neve allŌĆÖera glaciale ŌĆō parte 1

milione di chilometri quadrati in pi├║ rispetto al 2007ŌĆØ. ├ł una frase che non ha molto senso perch├© non ├© possibile confrontare lŌĆÖestensione dei ghiacci della ŌĆ£primaveraŌĆØ del 2008 con quella del 2007.

Il confronto fra le due primavere non avrebbe significato, perch├®, come detto, il pack si scioglie al polo nord nei mesi estivi e raggiunge il minimo in settembre.

Forse Goldman intendeva proporre un confronto fra i due minimi estivi. In effetti nel minimo del 2008 i ghiacci sono stati di circa mezzo milione di chilometri quadrati pi├╣ estesi rispetto al minimo del 2007. Ma solo perch├® il minimo del 2007 ├© stato assolutamente eccezionale. Se si guarda il trend degli ultimi 30 anni, confrontato con le previsioni dei modelli, si vede che anche il dato del 2008 ├© preoccupante, non cŌĆÖ├© stato un vero recupero e si ├© ampiamente al di sotto dellŌĆÖandamento previsto negli anni precedenti.

I glaciologi hanno studiato attentamente i perch├© del minimo del 2007 e nel recente convegno dellŌĆÖAGU a San Francisco, nelle sessioni dedicate alla Criosfera cŌĆÖ├© anche stato un approfondito dibattito sulle differenze nelle cause dei due minimi, sui trend, molto preoccupanti per il futuro del pack, chiamato anche ghiaccio marino artico (si vedano ad esempio gli abstract di sessione 1, sessione 2 e sessione 3).

Gli scienziati che studiano il ghiaccio marino artico ritengono il trend di diminuzione del ghiaccio marino artico inequivocabile, e probabile la scomparsa estiva del ghiaccio marino artico entro il 2030.

Alla domanda del giornalista ŌĆ£Esistono prove concrete di questa ┬½ripresa ┬╗ dei ghiacci anche al Polo Nord, dopo che rapporti nello stesso senso sono giunti dallŌĆÖAntartide?ŌĆØ, la risposta data da Goldberg ├© fenomenale: ŌĆ£S├¼, lo spessore dei ghiacci cre├▓ gravi problemi a una spedizione svedese che, a bordo del rompighiaccio Oden, non riusc├¼ a forzare il pack a Nord della Groenlandia ed unŌĆÖaltra spedizione diretta alle isole a Nord delle Svalbard dovette desistereŌĆØ.

Le ŌĆ£prove concreteŌĆØ sarebbero i problemi dati ad un paio di spedizioni in alcuni imprecisati periodi in posti delineati in modo generico.

Si tratta di argomenti non scientifici, che hanno a che fare con notizie imprecisate e basate su impressioni, non su dati.

Non sorprende quindi che se si fa una ricerca si scopre che Fred Goldberg ├© un esperto di tecnologie per le saldature che si interessa di clima dal 2004, organizzando convegni e facendo dei viaggi ai poli.

LŌĆÖarticolo prosegue con altre tesi ugualmente infondate, con lŌĆÖattribuzione alla corrente ŌĆ£La NinaŌĆØ una ciclicit├Ā pi├╣ o meno trentennale (non ├© cos├¼, vedi qui), il classico del ŌĆ£3.500 anni fa, il clima globale del nostro pianeta era superiore di 3 gradi a quello attualeŌĆØ (molto poco probabile, vedi fig 2 qui) o che ŌĆ£ora ci attendono annate fredde colpa del Sole che non ├© mai stato cos├Ł calmo come adessoŌĆØ; fino alla conclusione che ha portato al titolo dellŌĆÖarticolo ŌĆ£fra non molto entreremo in una breve era glaciale, come quella che si verific├▓ verso la met├Ā del 1600ŌĆØ.

Niente paura: lŌĆÖera glaciale sar├Ā ŌĆ£breveŌĆØ, durer├Ā solo un paio di secoliŌĆ”

Testo di: Stefano Caserini

milione di chilometri quadrati in pi├║ rispetto al 2007ŌĆØ. ├ł una frase che non ha molto senso perch├© non ├© possibile confrontare lŌĆÖestensione dei ghiacci della ŌĆ£primaveraŌĆØ del 2008 con quella del 2007.

Il confronto fra le due primavere non avrebbe significato, perch├®, come detto, il pack si scioglie al polo nord nei mesi estivi e raggiunge il minimo in settembre.

Forse Goldman intendeva proporre un confronto fra i due minimi estivi. In effetti nel minimo del 2008 i ghiacci sono stati di circa mezzo milione di chilometri quadrati pi├╣ estesi rispetto al minimo del 2007. Ma solo perch├® il minimo del 2007 ├© stato assolutamente eccezionale. Se si guarda il trend degli ultimi 30 anni, confrontato con le previsioni dei modelli, si vede che anche il dato del 2008 ├© preoccupante, non cŌĆÖ├© stato un vero recupero e si ├© ampiamente al di sotto dellŌĆÖandamento previsto negli anni precedenti.

I glaciologi hanno studiato attentamente i perch├© del minimo del 2007 e nel recente convegno dellŌĆÖAGU a San Francisco, nelle sessioni dedicate alla Criosfera cŌĆÖ├© anche stato un approfondito dibattito sulle differenze nelle cause dei due minimi, sui trend, molto preoccupanti per il futuro del pack, chiamato anche ghiaccio marino artico (si vedano ad esempio gli abstract di sessione 1, sessione 2 e sessione 3).

Gli scienziati che studiano il ghiaccio marino artico ritengono il trend di diminuzione del ghiaccio marino artico inequivocabile, e probabile la scomparsa estiva del ghiaccio marino artico entro il 2030.

Alla domanda del giornalista ŌĆ£Esistono prove concrete di questa ┬½ripresa ┬╗ dei ghiacci anche al Polo Nord, dopo che rapporti nello stesso senso sono giunti dallŌĆÖAntartide?ŌĆØ, la risposta data da Goldberg ├© fenomenale: ŌĆ£S├¼, lo spessore dei ghiacci cre├▓ gravi problemi a una spedizione svedese che, a bordo del rompighiaccio Oden, non riusc├¼ a forzare il pack a Nord della Groenlandia ed unŌĆÖaltra spedizione diretta alle isole a Nord delle Svalbard dovette desistereŌĆØ.

Le ŌĆ£prove concreteŌĆØ sarebbero i problemi dati ad un paio di spedizioni in alcuni imprecisati periodi in posti delineati in modo generico.

Si tratta di argomenti non scientifici, che hanno a che fare con notizie imprecisate e basate su impressioni, non su dati.

Non sorprende quindi che se si fa una ricerca si scopre che Fred Goldberg ├© un esperto di tecnologie per le saldature che si interessa di clima dal 2004, organizzando convegni e facendo dei viaggi ai poli.

LŌĆÖarticolo prosegue con altre tesi ugualmente infondate, con lŌĆÖattribuzione alla corrente ŌĆ£La NinaŌĆØ una ciclicit├Ā pi├╣ o meno trentennale (non ├© cos├¼, vedi qui), il classico del ŌĆ£3.500 anni fa, il clima globale del nostro pianeta era superiore di 3 gradi a quello attualeŌĆØ (molto poco probabile, vedi fig 2 qui) o che ŌĆ£ora ci attendono annate fredde colpa del Sole che non ├© mai stato cos├Ł calmo come adessoŌĆØ; fino alla conclusione che ha portato al titolo dellŌĆÖarticolo ŌĆ£fra non molto entreremo in una breve era glaciale, come quella che si verific├▓ verso la met├Ā del 1600ŌĆØ.

Niente paura: lŌĆÖera glaciale sar├Ā ŌĆ£breveŌĆØ, durer├Ā solo un paio di secoliŌĆ”

Testo di: Stefano Caserini Assegnato il Premio “A qualcuno piace caldo” per l’anno 2007

┬Ā

Il Premio annuale ├© assegnato alla persona o allŌĆÖorganizzazione italiana che pi├╣ si ├© distinta nel diffondere argomentazioni e notizie errate sulla fenomenologia dei cambiamenti climatici con lŌĆÖintento di impedire, posticipare o rallentare le azioni di mitigazione contro i cambiamenti climatici.

Il Premio scelto dal Comitato editoriale per l'anno 2007 ├© una copia originale del Primo Volume del IV Rapporto IPCC, che sar├Ā spedito al vincitore.13 dicembre 2008 Il Comitato Editoriale di Climalteranti.it

Vincitore 2007

Prof. Franco Battaglia

ŌĆ£Per la vastissima produzione negazionista, che ha riguardato articoli su quotidiani, riviste e interventi in radio e in televisione, con una serie incredibile di affermazioni clamorose quanto infondate, senza il minimo tentativo di confronto e dialogo con la comunit├Ā scientifica nazionale ed internazionaleŌĆØ.

.

Piccola bibliografia negazionista di Franco Battaglia: Battaglia F. (2007a) Notizie false e ambiguit├Ā scientifiche. Il Giornale, 7 febbraio. Battaglia F. (2007b) Perch├® ├© inutile risparmiare energia. Il Giornale, 15 febbraio. Battaglia F. (2007c) LŌĆÖEuropa non conosce le leggi della fisica. Il Giornale, 11 marzo. Battaglia F. (2007d) Terra con la febbre? La colpa ├® il sole. Il Giornale, 7 aprile. Battaglia F. (2007e) ├ł immotivato preoccuparsi per lŌĆÖeffetto serra antropogenico (ESA). Ingegneria Ambientale, Anno XXXVI, n. 4, 142-146. Battaglia F. (2007f) Intervento in ŌĆ£Porta a PortaŌĆØ del 2 maggio. Battaglia F. (2007g) Siccit├Ā. Ma la colpa non ├© dellŌĆÖuomo. Il Giornale, 5 maggio. Battaglia F. (2007h) DallŌĆÖallarme siccit├Ā alle alluvioni. I fondi per lŌĆÖemergenza? Sprecati. Il Giornale, 8 giugno. Battaglia F. (2007i) La caccia allŌĆÖestate del caldo record ├© solamente un bluff. Il Giornale, 18 agosto. Battaglia F. (2007j) Ultima ora! I ghiacciai si stanno sciogliendo da diciottomila anni. Intervista a Il Foglio, 13 settembre. Battaglia F. (2007k) Il fallimento di Kyoto si trasferisce a Bali. Il Giornale, 4 dicembre. Battaglia F. (2007m) Replica di Franco Battaglia a Stefano Caserini. Ingegneria Ambientale, XXXVI, XII, 591-593. I testi sono reperibili da qui.

Da ŌĆ£A qualcuno piace caldoŌĆØ, capitolo ŌĆ£Clima di BattagliaŌĆØ ŌĆ”Seguire lŌĆÖelenco delle sparate e delle cantonate prese da Battaglia ├© impegnativo. Avendo conquistato un poco di notoriet├Ā per le sue posizioni negazioniste, Battaglia si ├© trovato nella necessit├Ā di alimentare il suo personaggio, con affermazioni via via pi├╣ incredibili e senza compromessi. Nei suoi scritti del 2007 si trovano affermazioni come ŌĆ£la temperatura media globale oggi ├© pi├╣ alta di 150 anni fa; semplicemente, non ├© la CO2 la causa di questo aumentoŌĆØ (Battaglia, 2007e). Oppure che ├© ŌĆ£sempliceŌĆØ identificare nel Sole il responsabile del riscaldamento globale, che ├© ŌĆ£facileŌĆØ spiegare gli aumenti di CO2 del passato, che vi sono evidenze storiche ŌĆ£inconfutabiliŌĆØ sulle maggiori temperature del passato, che lŌĆÖipotesi di unŌĆÖinterferenza antropogenica nellŌĆÖeffetto serra del pianeta si ├© ŌĆ£rivelata totalmente priva di ogni fondamentoŌĆØ, ├© ŌĆ£impossibileŌĆØ, lŌĆÖŌĆØuomo non cŌĆÖentra proprio nullaŌĆØ. Nel novembre del 2007, dopo lŌĆÖuscita dellŌĆÖintero IV rapporto dellŌĆÖIPCC, scrive ancora ŌĆ£le attivit├Ā umane e, in particolare, le emissioni antropiche di CO2, non hanno, sul clima, alcuna influenzaŌĆØ (Battaglia, 2007i). Ne consegue che gli scienziati mondiali non solo non hanno capito nulla, ma sono dei mistificatori e dei sognatori: il riscaldamento globale antropogenico ├© ŌĆ£il pi├╣ colossale falso del secoloŌĆØ (Battaglia, 2007k), ŌĆ£la pi├╣ grande mistificazione degli ultimi 15 anniŌĆØ, ŌĆ£la congettura antropogenica del riscaldamento globale dovrebbe essere oggi considerata pura speculazione metafisica sconfessata dai fatti realiŌĆØ (Battaglia, 2007d; 2007x).

E ora tocca al conto energia? Alcune considerazioni dopo lŌĆÖattacco al 55%

Primi giorni per la Conferenza, ultimi giorni per il premio

├ł partita a Poznan la 14-esima Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici. Per chi volesse essere informato in tempo reale di quanto sta succedendo il sito ├© quella della convenzione www.unfccc.int. Sull'apposito sito si trovano i programmi giornalieri, i webcast e gli atti di alcuni "side event".

Un altro sito importante ├© il portale dell'ONU sui cambiamenti climatici http://www.un.org/climatechange

In italiano, da segnalare le cronache giornaliere da Poznan di Daniele Pernigotti, sul sito Aequilibria.

Un resoconto giornaliero dei lavori della COP14 ├© effettuato dall'Earth Negotiations Bulletin (ENB) ad opera dell'IISD (International Institute for Sustainable Development: ├© possibile leggerli dal sito oppure abbonarsi alla newsletter.

Altre interessanti notizie da Poznan anche dal sito┬Ā Climate-L, International Climate Change Activities, prodotto dall'IISD e dal UN Chief Executives Board for Coordination (CEB) Secretariat.

Molto utile per sapere cosa succede anche la newsletter giornaliera ECO del Climate Action Network, contenente l'ormai celebre "fossil-of-the-day award", aggiudicato per il primo giorno alla Polonia

A proposito di premi, ultimi giorni per votare per il premio "A qualcuno piace caldo 2007".

L'assegnazione del premio sar├Ā effettuata il 13 dicembre, festa di S.Lucia, patrona dei non vedenti e degli oculisti.

├ł partita a Poznan la 14-esima Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici. Per chi volesse essere informato in tempo reale di quanto sta succedendo il sito ├© quella della convenzione www.unfccc.int. Sull'apposito sito si trovano i programmi giornalieri, i webcast e gli atti di alcuni "side event".

Un altro sito importante ├© il portale dell'ONU sui cambiamenti climatici http://www.un.org/climatechange

In italiano, da segnalare le cronache giornaliere da Poznan di Daniele Pernigotti, sul sito Aequilibria.

Un resoconto giornaliero dei lavori della COP14 ├© effettuato dall'Earth Negotiations Bulletin (ENB) ad opera dell'IISD (International Institute for Sustainable Development: ├© possibile leggerli dal sito oppure abbonarsi alla newsletter.

Altre interessanti notizie da Poznan anche dal sito┬Ā Climate-L, International Climate Change Activities, prodotto dall'IISD e dal UN Chief Executives Board for Coordination (CEB) Secretariat.

Molto utile per sapere cosa succede anche la newsletter giornaliera ECO del Climate Action Network, contenente l'ormai celebre "fossil-of-the-day award", aggiudicato per il primo giorno alla Polonia

A proposito di premi, ultimi giorni per votare per il premio "A qualcuno piace caldo 2007".

L'assegnazione del premio sar├Ā effettuata il 13 dicembre, festa di S.Lucia, patrona dei non vedenti e degli oculisti. Pacchetto 20-20-20: gli errori nei numeri del Ministero dellŌĆÖAmbiente

- criterio di efficienza economica, ovvero minimizzazione dei costi per l'intera Unione europea;

- criterio di equit├Ā, ovvero redistribuzione degli impegni tra i diversi paesi in funzione del livello di sviluppo economico di ciascuno;

- possibilit├Ā di utilizzo dei crediti derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto per ottemperare all'obbligo di riduzione delle emissioni, ovvero la possibilit├Ā di includere anche iniziative svolte all'esterno dell'Unione europea (Progetti CDM);

- possibilit├Ā di utilizzo delle cosiddette "Garanzie d'origine" associate alle fonti rinnovabili per raggiungere l'obbiettivo dello sviluppo di queste ultime, ovvero anche iniziative di produzione di energia rinnovabile in altri paesi dell'Unione europea possono essere riconosciute ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nel proprio paese;

- livello dei prezzi d'importazione del petrolio e del gas.

- una proposta di revisione della direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading (sistema di scambio europeo dei permessi di emissione) - EU ETS

- una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per la riduzione delle emissioni per i settori non soggetti all'EU ETS

- una proposta di direttiva per la promozione dell'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili

- una proposta di direttiva sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

- la definizione a livello UE dell'obiettivo di riduzione delle emissioni da parte dei settori soggetti al sistema europeo di scambio dei permessi di emissione - ETS (ovvero il settore energetico e i settori energivori);

- la definizione a livello dei singoli paesi dell'obiettivo di riduzione delle emissioni da parte dei settori industriali non soggetti alla direttiva ETS;

- la definizione a livello dei singoli paesi dell'obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili.

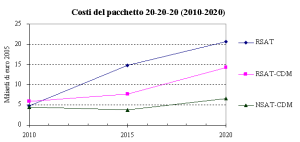

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Come si vede, il Ministero ha selezionato lo scenario pi├╣ costoso e meno probabile.

Ma le differenze non sono piccole come potrebbe sembrare a prima vista. ├ł vero che complessivamente sono pochi punti percentuali di differenza, ma sono sempre miliardi di euro.

Se si calcolano le differenze fra i costi dei tre scenari e lo scenario "Baseline" (che rappresenta i costi di uno scenario energetico senza il pacchetto 20-20-20), si vede che si parla di miliardi di euro l'anno di maggior costo.

┬Ā

[aggiunta - Va chiarito che non sono qui conteggiati i costi aggiuntivi indiretti relativi all'acquisto dei permessi CDM e delle GOs. Questi costi porterebbero ad esempio il costo totale dello scenario NSAT-CDM nel 2020 a circa 12.4 miliardi di euro. Non sono disponibili i costi al 2015.]

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Come si vede, il Ministero ha selezionato lo scenario pi├╣ costoso e meno probabile.

Ma le differenze non sono piccole come potrebbe sembrare a prima vista. ├ł vero che complessivamente sono pochi punti percentuali di differenza, ma sono sempre miliardi di euro.

Se si calcolano le differenze fra i costi dei tre scenari e lo scenario "Baseline" (che rappresenta i costi di uno scenario energetico senza il pacchetto 20-20-20), si vede che si parla di miliardi di euro l'anno di maggior costo.

┬Ā

[aggiunta - Va chiarito che non sono qui conteggiati i costi aggiuntivi indiretti relativi all'acquisto dei permessi CDM e delle GOs. Questi costi porterebbero ad esempio il costo totale dello scenario NSAT-CDM nel 2020 a circa 12.4 miliardi di euro. Non sono disponibili i costi al 2015.]

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Ma questi numeri non sono ancora quelli della contesa raccontata dai giornali, c'├© dell'altro.

La Commissione europea ha fornito i dati di costo in corrispondenza degli anni 2005, 2010, 2015 e 2020. Per calcolare i costi aggiuntivi totali nel periodo 2013-2020, o nel periodo 2011-2020 come proposto dal Ministero dell'Ambiente, sarebbe necessario disporre dei dati puntuali relativi ad ogni anno. In alternativa, come ├© stato fatto nelle figure sopra, si possono interpolare i dati mancanti nel periodo 2010-2015 e nel periodo 2015-2020. Con questa semplice elaborazione matematica, effettuata con un'interpolazione lineare negli intervalli, si ottengono i seguenti risultati.

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Ma questi numeri non sono ancora quelli della contesa raccontata dai giornali, c'├© dell'altro.

La Commissione europea ha fornito i dati di costo in corrispondenza degli anni 2005, 2010, 2015 e 2020. Per calcolare i costi aggiuntivi totali nel periodo 2013-2020, o nel periodo 2011-2020 come proposto dal Ministero dell'Ambiente, sarebbe necessario disporre dei dati puntuali relativi ad ogni anno. In alternativa, come ├© stato fatto nelle figure sopra, si possono interpolare i dati mancanti nel periodo 2010-2015 e nel periodo 2015-2020. Con questa semplice elaborazione matematica, effettuata con un'interpolazione lineare negli intervalli, si ottengono i seguenti risultati.

|

Costi aggiuntivi per l'Italia (mld euro) |

Scenario RSAT |

Scenario RSAT-CDM |

Scenario NSAT-CDM |

|

2011-2020 |

145.70 |

93.20 |

47.80 |

|

media annua 2011-2020 |

14.57 |

9.32 |

4.78 |

|

|

┬Ā |

┬Ā |

┬Ā |

| RSAT: senza meccanismi di flessibilit├Ā | |||

| RSAT-CDM: possibilit├Ā di utilizzo dei crediti CDM | |||

| NSAT-CDM: possibilit├Ā di utilizzo dei crediti CDM e scambio delle Garanzie d'Origine | |||

Un errore grave, clamoroso. Uno di quegli errori che conviene dire di aver fatto apposta.

Come detto in precedenza gli scenari pi├╣ rappresentativi sono lo scenario RSAT-CDM e lo scenario NSAT-CDM. Ne consegue che una stima pi├╣ corretta dei costi aggiuntivi per il nostro paese di quella presentata dal Ministero dell'Ambiente, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, sarebbe compresa tra i 48 e i 93 miliardi di euro per il periodo 2011-2020. Rispettivamente un quarto o la met├Ā di quelli detti dal Ministero. [aggiunta: se si considerano i costi degli scambi di CDM e Garanzie d'origine, i costi totali per l'Italia aumentano, ma rimangono nettamente inferiori a quelli proposti dal Ministero].

E questi sono solo i costi: i benefici, in termini di danni evitati per le minori emissioni di gas serra, non stati conteggiati.

Testo di N.D. e S.C.

Un errore grave, clamoroso. Uno di quegli errori che conviene dire di aver fatto apposta.

Come detto in precedenza gli scenari pi├╣ rappresentativi sono lo scenario RSAT-CDM e lo scenario NSAT-CDM. Ne consegue che una stima pi├╣ corretta dei costi aggiuntivi per il nostro paese di quella presentata dal Ministero dell'Ambiente, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, sarebbe compresa tra i 48 e i 93 miliardi di euro per il periodo 2011-2020. Rispettivamente un quarto o la met├Ā di quelli detti dal Ministero. [aggiunta: se si considerano i costi degli scambi di CDM e Garanzie d'origine, i costi totali per l'Italia aumentano, ma rimangono nettamente inferiori a quelli proposti dal Ministero].

E questi sono solo i costi: i benefici, in termini di danni evitati per le minori emissioni di gas serra, non stati conteggiati.

Testo di N.D. e S.C.

Il riscaldamento globale si ├© fermato nel 1998?

Andamento delle temperature globali dal 1977 al 2007: variazioni rispetto alla temperatura del 1998. (da Caserini, 2008)

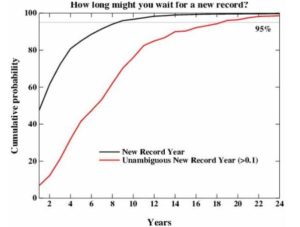

In una delle prime traduzione di realclimate, disponibile qui, ├© raccontato come il fatto che la temperatura non salga in modo costante, come la CO2, ├© assolutamente in linea con la comprensione fisica del sistema climatico. CŌĆÖ├© anche una figura che mostra la probabilit├Ā di un record di temperature: per avere un nuovo record di temperature cŌĆÖ├© pi├╣ del 25 % di probabilit├Ā di aspettare pi├╣ di 10 anni.

Andamento delle temperature globali dal 1977 al 2007: variazioni rispetto alla temperatura del 1998. (da Caserini, 2008)

In una delle prime traduzione di realclimate, disponibile qui, ├© raccontato come il fatto che la temperatura non salga in modo costante, come la CO2, ├© assolutamente in linea con la comprensione fisica del sistema climatico. CŌĆÖ├© anche una figura che mostra la probabilit├Ā di un record di temperature: per avere un nuovo record di temperature cŌĆÖ├© pi├╣ del 25 % di probabilit├Ā di aspettare pi├╣ di 10 anni.

Posso solo aggiungere il ricordo di questŌĆÖestate, a Bonassola. La spiaggia ├© stata svuotata dalle barche, i primi ombrelloni sono stati tolti: sta arrivando la mareggiata di ferragosto, dicono quelli del posto. Eppure il mare ├© lontano. Mi siedo sulla spiaggia a leggere, guardo le onde avanzare. Eppure non avanzano, ossia le onde sembrano non risalire la spiaggia. Ogni tanto cŌĆÖ├© un onda pi├╣ lunga, ma subito dopo molte sono piccole, inferiori alle precedenti.

EŌĆÖ passato tanto tempo prima di veder da vicino la spuma della prima onda. Ma come tanti altri sono rimasto ancora al mio posto, le onde successive stavano lontane.

Dopo un poŌĆÖ ├© arrivata lŌĆÖonda che ha bagnato lŌĆÖasciugamano.

Posso solo aggiungere il ricordo di questŌĆÖestate, a Bonassola. La spiaggia ├© stata svuotata dalle barche, i primi ombrelloni sono stati tolti: sta arrivando la mareggiata di ferragosto, dicono quelli del posto. Eppure il mare ├© lontano. Mi siedo sulla spiaggia a leggere, guardo le onde avanzare. Eppure non avanzano, ossia le onde sembrano non risalire la spiaggia. Ogni tanto cŌĆÖ├© un onda pi├╣ lunga, ma subito dopo molte sono piccole, inferiori alle precedenti.

EŌĆÖ passato tanto tempo prima di veder da vicino la spuma della prima onda. Ma come tanti altri sono rimasto ancora al mio posto, le onde successive stavano lontane.

Dopo un poŌĆÖ ├© arrivata lŌĆÖonda che ha bagnato lŌĆÖasciugamano.

Testo di: Stefano Caserini

Testo di: Stefano Caserini CŌĆÖ├© anche un altro modo per non rispettare il Protocollo di Kyoto

Politica climatica italiana: cŌĆÖ├© tempo fino a dicembre per cambiare posizione

Una tempesta solo italiana?

Cerchiamo di fare un po' di ordine.

I vari documenti del pacchetto clima si trovano alla pagina "Climate Action" della Commissione europea:

L'analisi della Commissione europea "Model based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables", alla base della suddivisione degli impegni fra gli stati, si trova dal febbraio 2008 qui, con tanto di allegati

I documenti prodotti dal Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare sono disponibili qui e qui.

Una posizione intermedia ├© stata portata dagli Amici della Terra, che in un intervento disponibile qui, hanno rivolte dure accuse alla Commissione: "la ripartizione degli impegni del pacchetto energia ├© avvenuta in base a criteri non trasparenti, non discussi e diversi da quelli ambientali".

Un po' di chiarezza su quanto accaduto l'hanno fatto due pregevoli scritti di Marzio Galeotti, pubblicati sul Lavoce.info (Testo 1 e Testo 2).

Riassumendo: nei documenti prodotti dal Ministero ci sono alcune affermazioni non vere (la non disponibilit├Ā dei dati...), alcune scelte metodologiche molto discutibili (sommare i singoli costi di ognuno dei "20", senza tener conto delle sinergie), e soprattutto non sono stati considerati i benefici delle politiche climatiche. Sar├Ā arduo per il Ministero con quegli argomenti fare breccia a Bruxelles.

Si vedr├Ā in futuro. Sembra che l'Italia presenter├Ā venerdi' 31 ottobre in una riunione con la Commissione un documento di 6 pagine con 18 domande, che per ora solo Libero Mercato ha potuto leggere.

Per ora sembra che i rilievi italiani non abbiano fatto molta impressione. Nelle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'ambiente (conclusioni-del-consiglio-eu-del-20102008) che si ├© svolto in Lussemburgo il 20 ottobre non c'├© traccia delle mozioni avanzate dall'Italia.

Anche la rivista Nature, che ha discusso le traversie europee sulle politiche climatiche, non ha neppure considerato i rilevi italiani; come ha notato Antonello Pasini, forse perch├® le considerazioni del Governo italiano sono state ritenute strumentali ("il solito Pierino che non ha fatto i compiti e cerca una scappatoia all'ultimo momento...").

Un'ipotesi ├© che la tempesta sul 20-20-20 sia stata solo italiana, ad uso e consumo interno.

A margine dei dibattito sui costi, va segnalata la presenza nel dibattito di alcuni classici del negazionismo climatico, che non hanno mancato di ottenere titoli e spazio sulla stampa.

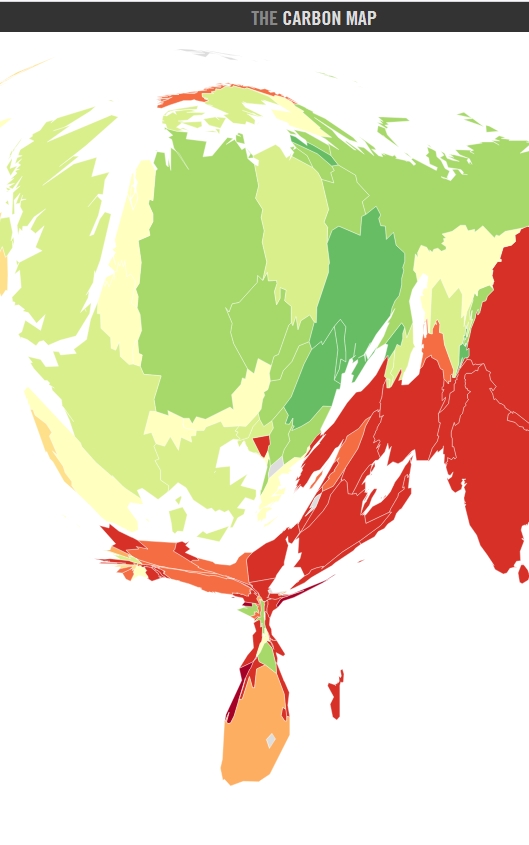

La riduzione delle emissioni dell'Italia ├© troppo piccola

Indicare come troppo piccole le riduzioni delle emissioni di gas serra dell'Italia (e dell'Europa !), sottintendendo che quindi non ne vale la pena: "l'incidenza di riduzione delle emissioni per il nostro paese sar├Ā dello 0,3% e per tutta l'Ue del 2-3 per cento", hanno dichiarato su vari giornali il Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e il Presidente di Confindustria Emma Mercegaglia. Se ne trova traccia persino nel documenti del Ministero.

Con la stessa logica, ognuno potrebbe dire che non c'├© motivo di pagare le tasse, visto che le proprie tasse sono certo molto meno dello 0.3 % del gettito fiscale italiano...

La riduzione delle emissioni dell'Italia ├© troppo impegnativa

Il Protocollo di Kyoto andrebbe riscritto (e perch├® non riscrivere il trattato di Yalta?): i costi del Protocollo di Kyoto o del pacchetto 20-20-20 sono troppo alti: non possiamo permetterceli.. Troppo alti rispetto a cosa?

Eppure ci siamo permessi altri costi, ad esempio "l'iniezione di liquidit├Ā" per le banche o per Alitalia. Ci possiamo permettere i costi del pacchetto 20-20-20, per poi raccoglierne i benefici; possiamo decidere di non farlo, ma ├© una delle scelte possibili.

Riduciamo solo se gli altri ...

Sempre dal nostro Ministro per l'ambiente: prendiamo impegni solo se altri, Cina e India, prendono impegni analoghi (vedi).

Come convincere gli Indiani, che emettono pro-capite un quarto delle nostre emissioni di gas serra, a ridurre le emissioni?

Offese gratuite

L'offesa per gli argomenti altrui non manca. In questo si ├© segnalato il ministro Brunetta, che ha dichiarato che il pacchetto 20-20-20 ├© nientemeno che "una follia"

Gli argomenti a sostegno di questa tesi non ci sono; tranquillizza il fatto che il ministro, che si ├© vantato di essere un premio Nobel mancato sull'economia, ha all'attivo due pubblicazioni scientifiche nel catalogo dell' ISI Web of Science (Vedi il Documento).

A proposito di Nobel mancati, per gli affezionati va segnalato l'intervento sul tema del Prof. Antonino Zichichi : "Di Kyoto si pu├▓ fare a meno, del rigore scientifico no". Testo di Stefano Caserini, con contributi di Claudio Cassardo e Marina VitulloDi cosa si parla nellŌĆÖattuale dibattito sul 20-20-20?

Infuria la polemica sui costi delle politiche dellŌĆÖenergia e del clima, sullo scontro fra Governo Italiano e Commissione Europea. ├ł su tutti i giornali e telegiornali, anche come prima notizia; ├© dai tempi della presentazione del IV rapporto IPCC, febbraio 2007, che non accadeva.

Per ora la divisione sembra politica: per il centro-destra ha ragione il governo, per il centro-sinistra ha ragione la Commissione Europea, per il centro hanno ragione entrambi al 50 %.

I conti si possono fare pi├╣ o meno bene, con metodologie pi├╣ o meno raffinate, ma ├© inevitabile che essendo previsioni di costi futuri, si tratti di stime con margini di incertezza, con valori medi, minimi e massimi. DŌĆÖaltronde ├© sempre cos├¼: anche per i costi e i benefici del Ponte sullo Stretto di Messina o della TAV ci sono dati molto diversi, con range di incertezza anche maggiori.

NellŌĆÖattesa di mettere ordine e fare chiarezza cercando di capire chi sta sbagliando i conti, cosa che per ora non ├© facile visto che non sono disponibili molti documenti ufficiali sui numeri portati dal Governo (lŌĆÖunica cosa che siamo riusciti a trovare ├© un documento linkato dal sito di Qualenergia, ├© il caso di chiarire i termini del problema.

┬Ā

Innanzitutto lŌĆÖerrore pi├╣ frequente ├© non chiarire di che costi si stia parlando, perch├© ci sono diverse possibilit├Ā:

1.i costi, per la partecipazione al sistema di Emission Trading Europeo link, nel periodo 2008-2012

2.i costi, per lŌĆÖItalia, per rispettare gli obiettivi del protocollo di Kyoto nel periodo 2008-2012.

3.i costi, per le industrie pi├╣ grandi, per la partecipazione al sistema di Emission Trading Europeo nel periodo 2012-2020 (obiettivo 2020 per lŌĆÖEU: -21 % rispetto al 2005).

4.i costi, per lŌĆÖItalia, della riduzione dei gas serra prevista dal pacchetto 20-20-20, ossia il primo 20 del pacchetto 20-20-20 (obiettivo 2020 per lŌĆÖItalia: - 13 % rispetto al 2005)

5.i costi, per lŌĆÖItalia, per la riduzione dei gas serra e lŌĆÖaumento della produzione di energia rinnovabile, ossia i primi due 20 di tutto il pacchetto 20-20-20 (obiettivo 2020 sulle rinnovabili per lŌĆÖItalia: +17% rispetto al 2005)

6.i costi di tutto il pacchetto 20-20-20, ossia compreso anche il costo per gli investimenti in efficienza energetica

Questi 6 tipi di costi possono essere calcolati allŌĆÖanno o come valore cumulato nel rispettivo periodo (2008-2012 oppure 2005-2020, oppure anche 2012-2020): si hanno quindi 12 possibilit├Ā.

┬ĀOgni costo, per il sistema industriale o per lŌĆÖItalia, ha ovviamente anche dei benefici, per il sistema industriale o per lŌĆÖintera collettivit├Ā. Sono benefici diretti (ad esempio: pi├╣ energia da fonti rinnovabili = meno petrolio importato) e indiretti (= meno inquinamento dellŌĆÖaria, pi├╣ occupazione, minore spesa per la sanit├Ā, malattie favorite dall'inquinamento, ecc.). Si possono considerare nei benefici anche i ŌĆ£danni evitatiŌĆØ al sistema climatico del pianeta: si tratta di danni molto rilevanti, in parte difficili ancora da valutare per la complessit├Ā di alcuni fenomeni che portano ad impatti rilevanti (es. la fusione delle calotte glaciali che innalzano il livello del mare). Il punto pi├╣ critico ├© che i danni al sistema climatico sono in gran parte spostati in avanti nel tempo: il sistema climatico ha una sua inerzia, la CO2 se ne sta per tanto tempo in atmosfera (una parte ci star├Ā anche un millennio), quindi far├Ā danni per tanti secoli, e non ├© semplice quantificare i danni nel futuro.

Oltre ai 12 costi lordi ci sono quindi anche 12 costi netti, ottenuti sottraendo ai costi lordi i benefici.

Costi e benefici potranno essere distribuiti in modo diverso fra il le casse pubbliche, il sistema industriale e la collettivit├Ā.

Quindi pu├▓ benissimo succedere che, mentre il pacchetto 20-20-20 pu├▓ dare dei costi lordi rilevanti per un certo settore industriale, lo stesso pacchetto possa essere un affare per la collettivit├Ā, perch├® porta a risparmi, nellŌĆÖimmediato o sul medio e lungo periodo.

Chi deve decidere?

La politica pu├▓ e deve decidere di ripartire i costi e i benefici fra le tre parti; scaricando i costi sui cittadini (ad esempio facendo pagare pi├╣ lŌĆÖenergia), o su altri settori produttivi o sulle casse pubbliche. Proprio come ha fatto nel caso di Alitalia o in quello delle banche.

Ad esempio, un settore industriale strategico e con alti livelli di occupazione potrebbe essere aiutato pi├╣ di uno che si ritiene comunque senza futuro e con scarse ricadute occupazionali o territoriali.

Ed ├© una decisione eminentemente politica, non scientifica, decidere se alcuni costi sono ŌĆ£troppoŌĆØ alti, oppure se sono necessari e sopportabili.

Vedendo titoli come ŌĆ£Alle famiglie costerebbe 60 euro lŌĆÖannoŌĆØ (La Stampa, pag. 3 del 19/10) oppure ŌĆ£la Ue uccide lŌĆÖindustriaŌĆØ (Corriere 15/10) oppure ŌĆ£La UE da sola non puoŌĆÖ risolvere il problemaŌĆ£ (La Repubblica 17/10) oppure ŌĆ£cos├¼ il governo italiano mette in discussione KyotoŌĆØ (Repubblica 17/10 ) oppure dichiarazioni come ŌĆ£chiederemo di rinegoziare KyotoŌĆØ (On. Matteoli, 19/10), sembra invece che la confusione regni sovrana.

Perch├® ├© evidente che non si sta parlando del Protocollo di Kyoto e neppure solo di clima

┬Ā

┬Ā

Testo di: Stefano Caserini

Revisione di: Claudio Cassardo ┬Ā

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dellŌĆÖEuropa resiste

Le tesi dellŌĆÖinattivismo climatico ŌĆō parte III: il nostro contributo ├© piccolo

Le tesi dellŌĆÖinattivismo climatico ŌĆō parte II: e allora la Cina?

Le tesi dellŌĆÖinattivismo climatico ŌĆō parte I: gli impatti dellŌĆÖenergia solare e eolica

Quando la scienza si piega alla politica: il negazionismo climatico nel rapporto del Dipartimento dellŌĆÖEnergia USA

Tira un gran brutto vento

Diluvio, un grande romanzo sulla crisi climatica

La storia del clima in Italia

Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per lŌĆÖUnione europea