2000 anni di livello del mare

ettagli di questo metodo sono piu' complessi da spiegare. Sebbene in media la crescita del sedimento vada a pari passo

con la salita del livello del mare, talvolta puo' salire piu' lentamente se il livello del mare si innalza molto velocemente, oppure piu' velocemente se il livello del mare si innalza piu' lentamente. Per cui bisogna misurare l'altezza della palude salina relativa al livello medio del mare ad ogni istante di tempo. Per determinarla, possiamo sfruttare il fatto che ogni livello e' caratterizzato da una particolare popolazione di organismi.

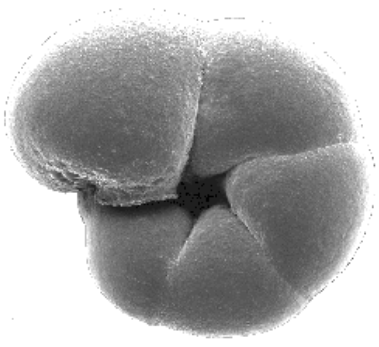

Figura 1: Foraminifera Trochammina inflata al microscopio.

Tale popolazione puo' essere analizzata studiando le piccole conchiglie di foraminifera che si trovano all'interno dei sedimenti. A questo scopo, le specie e il numero di foraminifera deve essere determinato per ogni centimetro di sedimento con analisi al microscopio. (altro…)

ettagli di questo metodo sono piu' complessi da spiegare. Sebbene in media la crescita del sedimento vada a pari passo

con la salita del livello del mare, talvolta puo' salire piu' lentamente se il livello del mare si innalza molto velocemente, oppure piu' velocemente se il livello del mare si innalza piu' lentamente. Per cui bisogna misurare l'altezza della palude salina relativa al livello medio del mare ad ogni istante di tempo. Per determinarla, possiamo sfruttare il fatto che ogni livello e' caratterizzato da una particolare popolazione di organismi.

Figura 1: Foraminifera Trochammina inflata al microscopio.

Tale popolazione puo' essere analizzata studiando le piccole conchiglie di foraminifera che si trovano all'interno dei sedimenti. A questo scopo, le specie e il numero di foraminifera deve essere determinato per ogni centimetro di sedimento con analisi al microscopio. (altro…) Psicologia e cambiamenti climatici

.

Chi si occupa della scienza del clima a volte si stupisce delle difficolt├Ā che si incontrano nel far capire la realt├Ā del problema, e la sua gravit├Ā: nonostante le complessit├Ā e le incertezze presenti, alcuni dati di base, alcune tendenze sono indiscutibili ( aumento dei gas climalteranti in atmosfera, aumento delle temperature, riduzione dei ghiacci, acidificazione degli oceani, ecc).

Chi si occupa della scienza del clima a volte si stupisce delle difficolt├Ā che si incontrano nel far capire la realt├Ā del problema, e la sua gravit├Ā: nonostante le complessit├Ā e le incertezze presenti, alcuni dati di base, alcune tendenze sono indiscutibili ( aumento dei gas climalteranti in atmosfera, aumento delle temperature, riduzione dei ghiacci, acidificazione degli oceani, ecc).

Invece, come sanno i lettori di questo blog, ancora oggi non mancano le voci che cercano di mettere in discussione questa realt├Ā, raccontandoci che il clima ├© sempre cambiato, che la colpa di tutto ├© il sole o che stiamo andando vero l'era glaciale.

Sorge quindi spontanea la domanda: perch├®? Perch├® ancora oggi ├© diffusa la convinzione che questa dei cambiamenti climatici sia tutta una storiella messa in giro da scienziati infingardi o avidi di fondi di ricerca?

Parte della responsabilit├Ā potrebbe essere del mondo scientifico, che non ha saputo comunicare adeguatamente all'esterno, far capire i dati e le elaborazioni che portano a ritenere inequivocabile il riscaldamento del pianeta e "molto probabile" la responsabilit├Ā umana. Troppo spesso gli studiosi dimenticano che "i dati non parlano da soli".

Altri "perch├®" si potrebbero trovare dall'azione delle lobby della disinformazione; ma mentre in altri contesti, per esempio negli Stati Uniti, le pressioni delle lobby dell'industria petrolifera e del carbone sono pesanti e documentate, nel negazionismo italiano i conflitti di interesse sembrano essere stati un fattore poco rilevante. Hanno contato di pi├╣ l'esibizionismo, il narcisismo, la ricerca di visibilit├Ā che pu├▓ arrivare dal cantare fuori dal coro. Il problema climatico per altri ├© stato uno dei fronti di una battaglia ideologica, volta a difendere a tutti i costi l'attuale concezione dello sviluppo e della produzione, o una visione religiosa dell'uomo e della natura. (altro…)

Mercato volontario e foreste …attenti al doppio conteggio

.

Accanto ai mercati ufficiali dei crediti di riduzione della CO2 (clean development mechanism e joint implementation del Protocollo di Kyoto, Emisision Trading in Europa), si ├© sviluppato un mercato di iniziative volontarie che si pone lŌĆÖobiettivo di compensare o ridurre le emissioni di alcune attivit├Ā.

Decine di siti internet offrono la compensazione delle emissioni dovute a proprie attivit├Ā (ad esempio gli spostamenti durante lŌĆÖanno, i consumi di energia elettrica, la stampa della propria tesi di laurea o un matrimonio).

Molte delle compensazioni sfruttano il potenziale di assorbimento di attivit├Ā legate allŌĆÖuso ed alla variazione di uso delle terre (Land-use, Land-use Change and Forestry - LULUCF), generalmente tramite progetti di forestazione. In parole povere, il messaggio che arriva ├© ŌĆ£pianta un albero e compensa le tue emissioniŌĆØ.

Accanto ai mercati ufficiali dei crediti di riduzione della CO2 (clean development mechanism e joint implementation del Protocollo di Kyoto, Emisision Trading in Europa), si ├© sviluppato un mercato di iniziative volontarie che si pone lŌĆÖobiettivo di compensare o ridurre le emissioni di alcune attivit├Ā.

Decine di siti internet offrono la compensazione delle emissioni dovute a proprie attivit├Ā (ad esempio gli spostamenti durante lŌĆÖanno, i consumi di energia elettrica, la stampa della propria tesi di laurea o un matrimonio).

Molte delle compensazioni sfruttano il potenziale di assorbimento di attivit├Ā legate allŌĆÖuso ed alla variazione di uso delle terre (Land-use, Land-use Change and Forestry - LULUCF), generalmente tramite progetti di forestazione. In parole povere, il messaggio che arriva ├© ŌĆ£pianta un albero e compensa le tue emissioniŌĆØ.

.

In questo post, e in altri che seguiranno in futuro, intendiamo mostrare come il mercato volontario ha numerosi problemi e punti critici. Iniziamo col discutere quando, e a che condizioni, sarebbe corretto conteggiare come compensazione un intervento nel settore LULUCF. (altro…)L’ IPCC incorona le energie rinnovabili

.

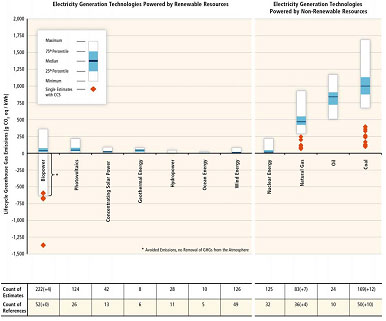

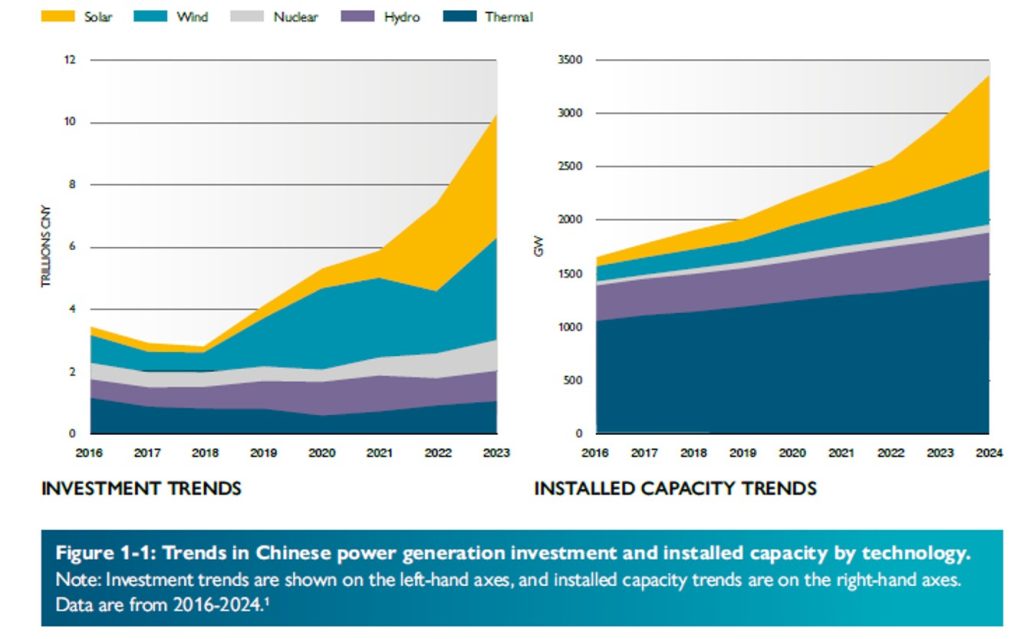

LŌĆÖenergia torna al centro del dibattito sulla mitigazione del cambiamento climatico. Mentre gli Accordi di Canc├║n, per molti versi positivi, evitavano di menzionare la parola ŌĆ£energiaŌĆØ (dedicando invece 51 occorrenze alla parola ŌĆ£foresteŌĆØ ed i suoi composti), un nuovo rapporto dellŌĆÖIPCC torna a sollecitare i governi a promuovere le energie rinnovabili come via maestra per la riduzione delle emissioni. Le energie rinnovabili sono molto importanti per la mitigazione dei cambiamenti climatici: senza le rinnovabili ŌĆ£il costo della mitigazione crescerebbe e basse concentrazioni di gas climalteranti in atmosfera non potrebbero essere raggiunteŌĆØ (pag. 1160, capitolo 10)..

Figura 1 ŌĆō Emissioni CO2 dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili (pag. 165) Le rinnovabili non hanno limiti tecnici globali: lŌĆÖirradiamento solare e il vento non pongono limiti fisici alla copertura dellŌĆÖintero fabbisogno energetico mondiale.

I fattori infrastrutturali (trasporto, smart grid, connessioni con la mobilit├Ā elettrica), valoriali (percezione della pubblica opinione comune ed imprenditoriale) ed economici (costi, investimenti, remunerativit├Ā) possono essere gestiti con apposite politiche, col dialogo sociale, con lŌĆÖesercizio di una leadership diffusa. (altro…)

Le rinnovabili non hanno limiti tecnici globali: lŌĆÖirradiamento solare e il vento non pongono limiti fisici alla copertura dellŌĆÖintero fabbisogno energetico mondiale.

I fattori infrastrutturali (trasporto, smart grid, connessioni con la mobilit├Ā elettrica), valoriali (percezione della pubblica opinione comune ed imprenditoriale) ed economici (costi, investimenti, remunerativit├Ā) possono essere gestiti con apposite politiche, col dialogo sociale, con lŌĆÖesercizio di una leadership diffusa. (altro…) Il clima cambia anche in Italia

.

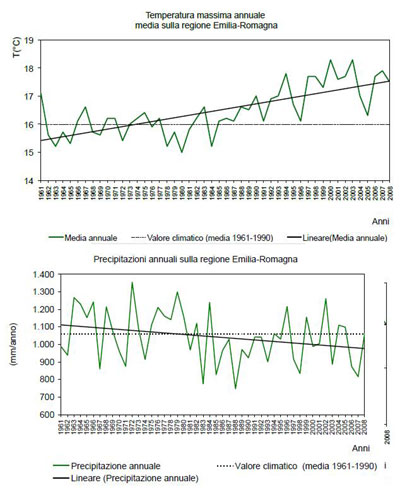

ŌĆ£Gli indicatori climatici dellŌĆÖanno 2009ŌĆØ, il rapporto compilato dallŌĆÖISPRA con il contributo di ARPA regionali, Regioni, Province autonome e il Servizio Meteorologico dellŌĆÖAeronautica Militare, mostra dei risultati di grande interesse riguardo lŌĆÖevoluzione del clima in Italia. Come detto in un precedente post, il segnale termico di aumento su scala nazionale ├© incontrovertibile e mostra valori superiori al trend globale, in linea con lŌĆÖindividuazione dellŌĆÖarea mediterranea quale ŌĆ£hot spotŌĆØ del cambiamento climatico. Per le precipitazioni, invece, il segnale di diminuzione ├© pi├╣ incerto e variabile da area ad area. Al nord appare chiaro per le precipitazioni annuali, non cos├¼ sembra al sud dove prevale la variabilit├Ā interannuale..

Adottando uno sguardo ŌĆ£regionaleŌĆØ, si rafforzano le conclusioni sul campo termico e diminuiscono anche alcuni dubbi e incertezze sulle piogge. Senza nessuna pretesa di esaustivit├Ā, riassumiamo alcuni risultati, accessibili sui siti web istituzionali.

Nel capitolo del rapporto del 2009 intitolato Relazione dello stato dellŌĆÖAmbiente Emilia Romagna, dallŌĆÖanalisi dei dati di 45 stazioni uniformemente distribuite sul territorio regionale, si evidenzia un chiaro trend climatico sul periodo 1961-2008 delle temperature massime e minime (medie annuali). Il contributo pi├╣ importante alla crescita, sia nei valori minimi che massimi di temperatura, ├© dovuto in genere alla stagione estiva, anche se tale segnale di crescita ├© visibile in tutte le stagioni.

LŌĆÖandamento delle precipitazioni annue rilevate da una rete di circa 90 stazioni - uniformemente distribuite anchŌĆÖesse sul territorio regionale - mostra una tendenza di diminuzione per il periodo 1961-2008, diminuzione dovuta soprattutto alla stagione invernale e meno alla stagione primaverile ed estiva. (altro…)

Senza nessuna pretesa di esaustivit├Ā, riassumiamo alcuni risultati, accessibili sui siti web istituzionali.

Nel capitolo del rapporto del 2009 intitolato Relazione dello stato dellŌĆÖAmbiente Emilia Romagna, dallŌĆÖanalisi dei dati di 45 stazioni uniformemente distribuite sul territorio regionale, si evidenzia un chiaro trend climatico sul periodo 1961-2008 delle temperature massime e minime (medie annuali). Il contributo pi├╣ importante alla crescita, sia nei valori minimi che massimi di temperatura, ├© dovuto in genere alla stagione estiva, anche se tale segnale di crescita ├© visibile in tutte le stagioni.

LŌĆÖandamento delle precipitazioni annue rilevate da una rete di circa 90 stazioni - uniformemente distribuite anchŌĆÖesse sul territorio regionale - mostra una tendenza di diminuzione per il periodo 1961-2008, diminuzione dovuta soprattutto alla stagione invernale e meno alla stagione primaverile ed estiva. (altro…) Ancora errori da Franco Prodi sul clima

.

├ł gi├Ā capitato su questo blog di raccontare le imprecisioni e gli errori in cui incorre Franco Prodi quando parla e scrive di cambiamenti climatici. Numeri sballati, fraintendimenti, che lŌĆÖhanno fatto diventare il climatologo preferito da Giuliano Ferrara e da chi vuole negare la gravit├Ā della situazione climatica.

LŌĆÖintervista pubblicata su Repubblica di Venerd├¼ 20 maggio si inserisce nel medesimo filone; un articolo che ha avuto lo spazio di unŌĆÖintera pagina, con un affermazione in grande risalto nel titolo ŌĆ£Il nostro clima non ├© cambiatoŌĆØ.

Il clima ├© cambiato, eccome

NellŌĆÖarticolo il Prof. Prodi sostiene infatti che ŌĆ£in questi 50 anni il clima in Italia ├© cambiato davvero pocoŌĆØ e che a proposito di surriscaldamento del pianeta ŌĆ£siamo nella media internazionaleŌĆØ.

Come mostreremo anche nei prossimi post, le cose non stanno affatto cos├¼. I dati e la letteratura scientifica disponibili offrono il quadro opposto. Se si considera il periodo di riferimento del Quarto Rapporto IPCC, dal 1906 al 2005, le temperature in Italia sono aumentate di 1,3 ┬░C, il 75 % in pi├╣ dellŌĆÖaumento della media globale (0.74┬░C). (altro…)

├ł gi├Ā capitato su questo blog di raccontare le imprecisioni e gli errori in cui incorre Franco Prodi quando parla e scrive di cambiamenti climatici. Numeri sballati, fraintendimenti, che lŌĆÖhanno fatto diventare il climatologo preferito da Giuliano Ferrara e da chi vuole negare la gravit├Ā della situazione climatica.

LŌĆÖintervista pubblicata su Repubblica di Venerd├¼ 20 maggio si inserisce nel medesimo filone; un articolo che ha avuto lo spazio di unŌĆÖintera pagina, con un affermazione in grande risalto nel titolo ŌĆ£Il nostro clima non ├© cambiatoŌĆØ.

Il clima ├© cambiato, eccome

NellŌĆÖarticolo il Prof. Prodi sostiene infatti che ŌĆ£in questi 50 anni il clima in Italia ├© cambiato davvero pocoŌĆØ e che a proposito di surriscaldamento del pianeta ŌĆ£siamo nella media internazionaleŌĆØ.

Come mostreremo anche nei prossimi post, le cose non stanno affatto cos├¼. I dati e la letteratura scientifica disponibili offrono il quadro opposto. Se si considera il periodo di riferimento del Quarto Rapporto IPCC, dal 1906 al 2005, le temperature in Italia sono aumentate di 1,3 ┬░C, il 75 % in pi├╣ dellŌĆÖaumento della media globale (0.74┬░C). (altro…) Le scelte per gli Stati Uniti

.

L'Accademia Nazionale delle Scienze (NAS) americana nasce nel 1863 per volere del Presidente Lincoln. Lo scopo dichiarato era quello di avere il parere di esperti indipendenti per tutte le questioni scientifiche politicamente rilevanti, in modo da consentire ai decisori politici di fare le opportune scelte sulla base di informazioni attendibili. Nel loro sito campeggia in bella mostra la scritta ŌĆ£Dove la nazione si rivolge per un parere indipendente ed espertoŌĆØ. In passato la NAS aveva gi├Ā prodotto rapporti importanti per la scienza del clima, ad esempio sul tema delle temperature degli ultimi 2000 anni..

Due anni fa il Congresso chiese alla NAS un rapporto sulla scienza dei cambiamenti climatici e su quali opzioni avessero gli Stati Uniti per mitigarne gli effetti e mettere in atto opportuni interventi di adattamento per quanto non fosse evitabile. Il risultato sono stati quattro volumi, pubblicati fra maggio e luglio 2010, pi├╣ il rapporto finale pubblicato pochi giorni fa, collettivamente chiamati ŌĆ£America's Climate ChoicesŌĆØ.

Il primo volume, ŌĆ£Advancing the Science of Climate ChangeŌĆØ, si occupa di fare il punto su quanto ├© noto sulla scienza del clima. Il secondo, ŌĆ£Limiting the Magnitude of Climate ChangeŌĆØ, tratta le possibilit├Ā di limitare gli effetti

Il terzo, ŌĆ£Adapting to the Impacts of Climate ChangeŌĆØ, dei necessari adattamenti a quanto non si riuscir├Ā ad evitare.

Il quarto, ŌĆ£Informing the effective Response to Climate ChangeŌĆØ, infine, si occupa di come gestire le informazioni dal livello federale a quello locale e dei rapporti fra scienza, agenzie governative e decisori politici. (altro…)

Due anni fa il Congresso chiese alla NAS un rapporto sulla scienza dei cambiamenti climatici e su quali opzioni avessero gli Stati Uniti per mitigarne gli effetti e mettere in atto opportuni interventi di adattamento per quanto non fosse evitabile. Il risultato sono stati quattro volumi, pubblicati fra maggio e luglio 2010, pi├╣ il rapporto finale pubblicato pochi giorni fa, collettivamente chiamati ŌĆ£America's Climate ChoicesŌĆØ.

Il primo volume, ŌĆ£Advancing the Science of Climate ChangeŌĆØ, si occupa di fare il punto su quanto ├© noto sulla scienza del clima. Il secondo, ŌĆ£Limiting the Magnitude of Climate ChangeŌĆØ, tratta le possibilit├Ā di limitare gli effetti

Il terzo, ŌĆ£Adapting to the Impacts of Climate ChangeŌĆØ, dei necessari adattamenti a quanto non si riuscir├Ā ad evitare.

Il quarto, ŌĆ£Informing the effective Response to Climate ChangeŌĆØ, infine, si occupa di come gestire le informazioni dal livello federale a quello locale e dei rapporti fra scienza, agenzie governative e decisori politici. (altro…) Didattica sul clima, una miniera sul web

.

MATERIALE DIDATTICO.

Progetto ŌĆ£Consumi amici del climaŌĆØ

Un progetto congiunto WWF - Politecnico di Milano con il contribuito della Fondazione Cariplo, per sensibilizzare i ragazzi al problema dei cambiamenti climatici, stimolandoli ad adottare comportamenti e stili di vita "amici del clima", ovvero che producono meno emissioni di gas serra in atmosfera.

Il progetto ha reso disponibile sul web materiale didattico molto interessante, a partire dalla presentazione in powerpoint introduttiva, gli esercizi per i 6 moduli o il glossario.

Una descrizione sintetica delle attivit├Ā e dei risultati ├© disponibile in questo articolo. (altro…)

Progetto ŌĆ£Consumi amici del climaŌĆØ

Un progetto congiunto WWF - Politecnico di Milano con il contribuito della Fondazione Cariplo, per sensibilizzare i ragazzi al problema dei cambiamenti climatici, stimolandoli ad adottare comportamenti e stili di vita "amici del clima", ovvero che producono meno emissioni di gas serra in atmosfera.

Il progetto ha reso disponibile sul web materiale didattico molto interessante, a partire dalla presentazione in powerpoint introduttiva, gli esercizi per i 6 moduli o il glossario.

Una descrizione sintetica delle attivit├Ā e dei risultati ├© disponibile in questo articolo. (altro…) Un’altra occasione sprecata

.

I lettori di Climalteranti conoscono gi├Ā le corbellerie del Prof. Franco Battaglia, primatista di errori e pasdaran del negazionismo sui cambiamenti climatici. Ultimamente il professore si ├© dedicato alle strategie energetiche, nucleari soprattutto, in una decina di articoli pubblicati sul quotidiano ŌĆ£Il GiornaleŌĆØ. Invitato alla trasmissione televisiva Annozero del 28 aprile, ha ripetuto i suoi argomenti classici (ŌĆ£Il fotovoltaico ed eolico e solare sono una colossale frodeŌĆØ) e aggiunto affermazioni mozzafiato (ŌĆ£Cernobyl ├© una colossale mistificazione mediaticaŌĆØ), destando lo sconcerto degli interlocutori (ŌĆ£Ma ├© un film?ŌĆØ si domandava esterrefatto Angelo Bonelli. ŌĆ£Mi pu├▓ dire il suo curriculum scientifico?ŌĆØ chiedeva perfido Antonio Di Pietro. ŌĆ£├ł un professoreŌĆØ, spiegava Maurizio Lupi) e lo scherno del pubblico televisivo, come si vede da una semplice ricerca sul web. (altro…)

Invitato alla trasmissione televisiva Annozero del 28 aprile, ha ripetuto i suoi argomenti classici (ŌĆ£Il fotovoltaico ed eolico e solare sono una colossale frodeŌĆØ) e aggiunto affermazioni mozzafiato (ŌĆ£Cernobyl ├© una colossale mistificazione mediaticaŌĆØ), destando lo sconcerto degli interlocutori (ŌĆ£Ma ├© un film?ŌĆØ si domandava esterrefatto Angelo Bonelli. ŌĆ£Mi pu├▓ dire il suo curriculum scientifico?ŌĆØ chiedeva perfido Antonio Di Pietro. ŌĆ£├ł un professoreŌĆØ, spiegava Maurizio Lupi) e lo scherno del pubblico televisivo, come si vede da una semplice ricerca sul web. (altro…) Climate-scope: osservare il cambiamento climatico con Google Earth

.

Si chiama Climate-scope ed ├© una piattaforma di condivisione di contenuti digitali basata sulla tecnologia di Google Earth plugin. EŌĆÖ uno degli strumenti RIA (Rich Internet Application) per guardare da vicino la dinamica del fenomeno ŌĆ£climate changeŌĆØ, sia nelle anomalie globali che negli effetti locali, e secondo il paradigma collaborativo del Web 2.0, ha lo scopo di permettere a chiunque di aggiungere informazioni e dati raccolti. Ognuno ha cosi la possibilit├Ā di osservare e raccontare il cambiamento legato alle vicende climatiche che avvengono nel proprio territorio e arricchire la comprensione dei fenomeni ambientali complessi. Siamo nel solco di quella che alcuni definiscono Citizen Science, nuovo modello in cui divulgazione, formazione e ricerca possono convivere, con pari dignit├Ā, in un stesso ŌĆ£ecosistemaŌĆØ informativo volto alla definizione di temi scientifici complessi. Il Climate-Scope ├© un prodotto sviluppato dal CNR IBIMET allŌĆÖinterno del progetto europeo RACES, Races Raising Awareness on Climate and Energy Savings, finanziato dal programma europeo LIFE+ e coordinato dal Comune di Firenze. (altro…)

solco di quella che alcuni definiscono Citizen Science, nuovo modello in cui divulgazione, formazione e ricerca possono convivere, con pari dignit├Ā, in un stesso ŌĆ£ecosistemaŌĆØ informativo volto alla definizione di temi scientifici complessi. Il Climate-Scope ├© un prodotto sviluppato dal CNR IBIMET allŌĆÖinterno del progetto europeo RACES, Races Raising Awareness on Climate and Energy Savings, finanziato dal programma europeo LIFE+ e coordinato dal Comune di Firenze. (altro…)

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dellŌĆÖEuropa resiste

Le tesi dellŌĆÖinattivismo climatico ŌĆō parte III: il nostro contributo ├© piccolo

Le tesi dellŌĆÖinattivismo climatico ŌĆō parte II: e allora la Cina?

Le tesi dellŌĆÖinattivismo climatico ŌĆō parte I: gli impatti dellŌĆÖenergia solare e eolica

Quando la scienza si piega alla politica: il negazionismo climatico nel rapporto del Dipartimento dellŌĆÖEnergia USA

Tira un gran brutto vento

Diluvio, un grande romanzo sulla crisi climatica

La storia del clima in Italia

Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per lŌĆÖUnione europea