Una guida realizzata nell’ambito del progetto europeo NoPlanetB fornisce utili suggerimenti su come sensibilizzare sul cambiamento chi oggi lo considera un tema secondario.

Diversi segnali suggeriscono come negli ultimi anni la scienza in generale sia stata messa sempre più in discussione, sia da parte dell’opinione pubblica che da alcuni settori politici e mediatici, sulla scia di una generale messa in discussione di alcuni valori ai quali eravamo abituati, fra cui inclusione, democrazia, un ruolo super partes delle istituzioni pubbliche. Anche la scienza del clima è talvolta guardata con sospetto, specialmente tra coloro che attribuiscono il dibattito sulla crisi climatica a presunte strategie di controllo o manipolazione da parte di poteri e gruppi di interesse, e si richiamano alle “libertà” in modo astratto assoluto: liberi anche dalla scienza.

Diversi segnali suggeriscono come negli ultimi anni la scienza in generale sia stata messa sempre più in discussione, sia da parte dell’opinione pubblica che da alcuni settori politici e mediatici, sulla scia di una generale messa in discussione di alcuni valori ai quali eravamo abituati, fra cui inclusione, democrazia, un ruolo super partes delle istituzioni pubbliche. Anche la scienza del clima è talvolta guardata con sospetto, specialmente tra coloro che attribuiscono il dibattito sulla crisi climatica a presunte strategie di controllo o manipolazione da parte di poteri e gruppi di interesse, e si richiamano alle “libertà” in modo astratto assoluto: liberi anche dalla scienza.

Accanto a questo atteggiamento “ostile” alla scienza, emerge una resistenza alle politiche di transizione ecologica che non si basa esclusivamente su un rifiuto dei dati scientifici, bensì su strategie retoriche che enfatizzano presunte incongruenze, sollevano dubbi metodologici o deviano l’attenzione su altre questioni; buttando, come si usa dire, la palla in tribuna. Questa forma di “sabotaggio discorsivo”, già definito “inattivismo”, non mira necessariamente a dimostrare l’inesistenza del problema climatico, ma a rallentarne il suo riconoscimento e, di conseguenza, l’azione politica.

La proposta NOPLANETB

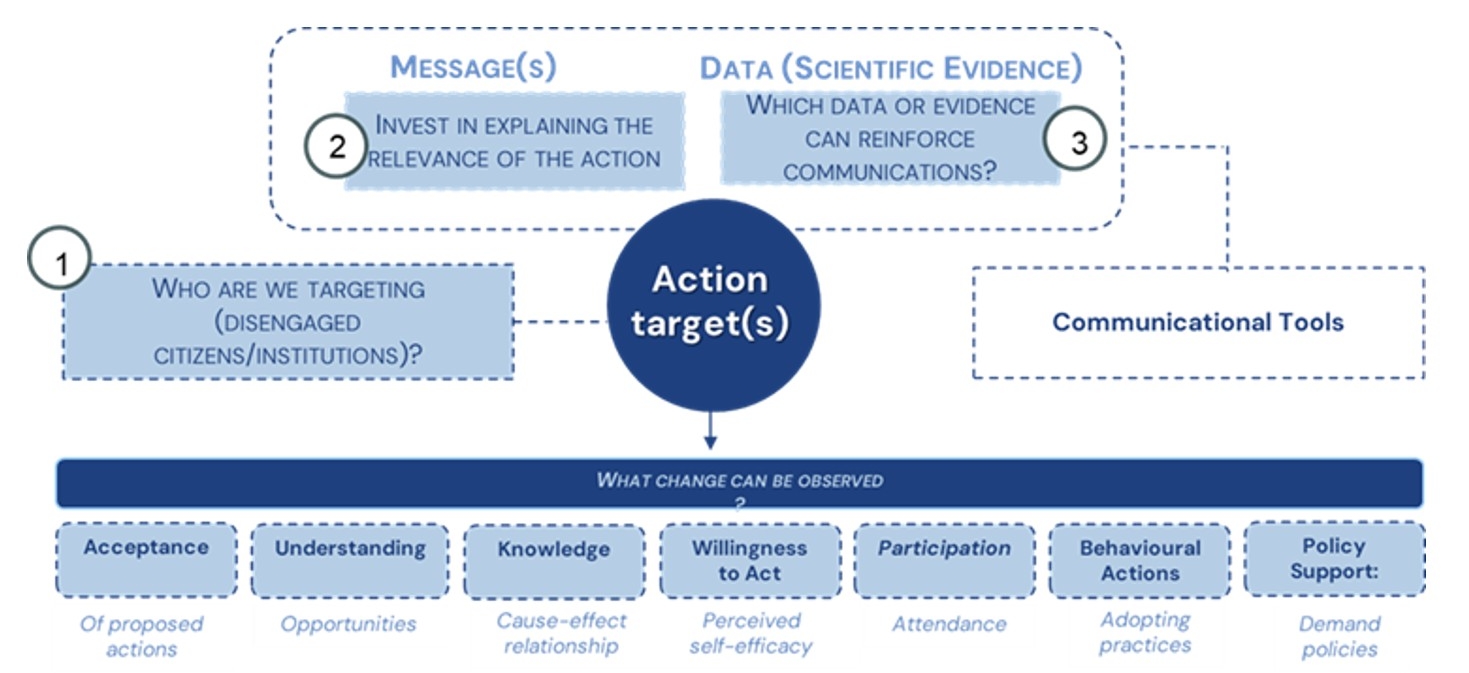

Da queste riflessioni è nata dai membri della rete NOPLANETB attiva nelle attività di sensibilizzazione sui rischi connessi alla crisi ecologica e climatica in atto, l’idea che parlare (divulgare) e promuovere pratiche sostenibili non sia solo una questione di dimostrare di avere ragione, quanto di focalizzare meglio il pubblico a cui rivolgersi, e di interrogarsi in profondità sul come “usare” i dati, le evidenze, la letteratura sul tema, in parole povere su come “usare” la scienza.

L’idea è di puntare a comunicare la crisi climatica a quella parte della popolazione che, pur non negando il cambiamento climatico, non lo percepisce come una priorità, né come urgente o rilevante (cfr. studi effettuati negli USA o nel Regno Unito). L’idea, nello specifico, è che questo segmento, caratterizzato da disinteresse o scarsa consapevolezza, possa rappresentare la fascia su cui la scienza può esercitare un impatto significativo.

Nell’ambito del progetto europeo NOPLANETB – Bridging Science and Society to Foster Inclusive Transition Strategies è stata redatta una proposta di approccio, una sorta di manuale intitolato “Fostering Science-Informed Climate Initiatives for Disengaged Audiencesche” (Promuovere iniziative climatiche basate sulla scienza per un pubblico disimpegnato), che ha l’aspirazione di orientare meglio le iniziative di sensibilizzazione sul tema climatico, parlando direttamente a chi oggi lo considera un tema secondario. L’ambizione è di stimolare iniziative volte a coinvolgere il pubblico “disimpegnato” (e anche le istituzioni disimpegnate).

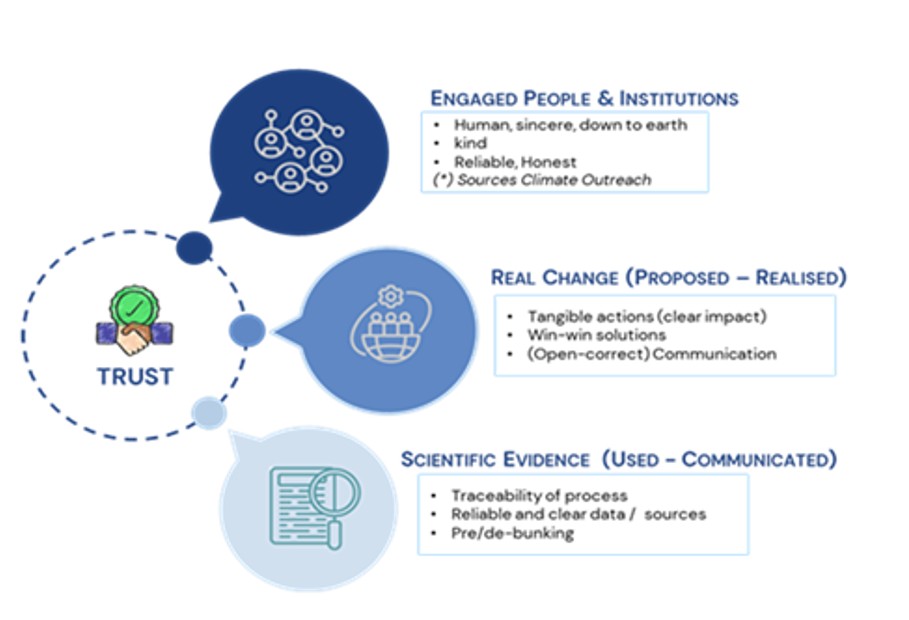

Al centro è posta la convinzione che sia necessario lavorare molto sul concetto di “fiducia”. Costruire fiducia è essenziale per coinvolgere individui e istituzioni. Questo implica un lavoro per coinvolgere i disimpegnati, elaborare proposte concrete e dimostrare i risultati concreti della ricerca sul cambiamento climatico e i risultati positivi delle pratiche sostenibili. Senza fiducia, gli sforzi comunicativi rischiano di fallire, poiché le persone investono meno in iniziative che non ritengono credibili.

Al centro è posta la convinzione che sia necessario lavorare molto sul concetto di “fiducia”. Costruire fiducia è essenziale per coinvolgere individui e istituzioni. Questo implica un lavoro per coinvolgere i disimpegnati, elaborare proposte concrete e dimostrare i risultati concreti della ricerca sul cambiamento climatico e i risultati positivi delle pratiche sostenibili. Senza fiducia, gli sforzi comunicativi rischiano di fallire, poiché le persone investono meno in iniziative che non ritengono credibili.

Nello specifico sono affrontati due aspetti: come ingaggiare i disimpegnati e come usare la scienza.

Ingaggiare i disimpegnati

La prima domanda a cui si è cercato di rispondere è “Chi sono i disimpegnati?”, comprendendo che non si tratta di una categoria omogenea. Secondo l’approccio proposto, per avvicinare queste persone è fondamentale comprenderne le ragioni. Dagli approfondimenti condotti è emerso come Il disimpegno abbia diverse ragioni. Esso può derivare da una mancanza di consapevolezza, da timori economici, da preoccupazioni per il proprio stile di vita o da un senso di conflitto culturale. Alcuni vedono le politiche ambientali come una minaccia ai loro valori tradizionali, altri diffidano del governo o sentono che il loro contributo sarebbe insignificante. Ci sono poi persone che, semplicemente, non hanno accesso a opportunità di coinvolgimento o non hanno un legame con la natura. A queste si aggiungono categorie vulnerabili come anziani, o semplicemente persone con difficoltà economiche. Sono persone comuni: commercianti preoccupati per i costi delle nuove regolamentazioni, lavoratori di settori ad alto impatto ambientale che vedono la sostenibilità come una minaccia, genitori troppo impegnati a far quadrare i conti famigliari per pensare al cambiamento climatico. A ciò si aggiunge chi ha il timore che la transizione ecologica significhi solo nuove tasse e restrizioni, chi è troppo preso dalle urgenze del presente per preoccuparsi del futuro e chi, pur essendo sensibile al tema, ha maturato un senso di impotenza che lo spinge alla rassegnazione.

Accanto ad uno sforzo per dare forme alle diverse ragioni del disimpegno, si è inoltre cercato di definire delle strategie di coinvolgimento, finalizzate appunto a conquistare l’attenzione. Qui diventa centrale la comunicazione. Ad esempio, mettendo a fuoco aspetti molto legati alla propria vita. Come è noto, le persone sono più propense a partecipare quando vedono un beneficio diretto: bollette energetiche più basse, una qualità dell’aria migliore, spazi verdi più accessibili. Un altro dato emerso è l’importanza di scegliere un linguaggio corretto, evitando termini troppo astratti o politicizzati, e partire da problemi vicini alla vita quotidiana, per poi ampliare il discorso a questioni globali.

Le iniziative di ingaggio possono essere molteplici: workshop sulla sostenibilità nelle imprese, progetti di turismo responsabile che valorizzino le tradizioni locali, o campagne di educazione ambientale nelle scuole. Anche i semplici luoghi della vita quotidiana possono essere cruciali, ad esempio i supermercati, le stazioni e certamente le aziende.

Anche il modo in cui si trasmette il messaggio è emerso come cruciale: raccontare storie di comunità che hanno trovato soluzioni concrete ai problemi ambientali può essere più efficace di semplici dati e statistiche. Inoltre, coinvolgere figure di riferimento come leader religiosi o rappresentanti della comunità può contribuire a creare fiducia e partecipazione.

Ancorare la comunicazione alla scienza

Nell’approccio elaborato nella proposta NOPLANETB la scienza è quindi proposta come strumento di fiducia e partecipazione. Se il primo ostacolo è la distanza tra il problema e la vita quotidiana, la scienza può essere la chiave per colmare questo divario. Ma a una condizione: che sia raccontata in modo chiaro, accessibile e inclusivo. L’obiettivo è evitare di presentare la scienza come un ambito ristretto, percepito come freddo, tecnico, distante dalle preoccupazioni della gente. In realtà il fuoco, in questa argomentazione, non è l’idea di scienza come un insieme di dati, quanto della scienza come “metodo” irrinunciabile per comprendere i fenomeni, per prendere decisioni informate, per costruire il futuro su basi solide.

Nell’approccio elaborato nella proposta NOPLANETB la scienza è quindi proposta come strumento di fiducia e partecipazione. Se il primo ostacolo è la distanza tra il problema e la vita quotidiana, la scienza può essere la chiave per colmare questo divario. Ma a una condizione: che sia raccontata in modo chiaro, accessibile e inclusivo. L’obiettivo è evitare di presentare la scienza come un ambito ristretto, percepito come freddo, tecnico, distante dalle preoccupazioni della gente. In realtà il fuoco, in questa argomentazione, non è l’idea di scienza come un insieme di dati, quanto della scienza come “metodo” irrinunciabile per comprendere i fenomeni, per prendere decisioni informate, per costruire il futuro su basi solide.

Oggi molti rifiutano il dibattito climatico non perché non ne comprendano le basi, ma perché non si fidano del messaggio o di chi lo porta avanti. La strategia non è dunque quella di “insegnare”, ma di creare un dialogo: spiegare, ma anche ascoltare; proporre soluzioni, ma anche partire dalle reali esigenze delle persone.

Come si traduce tutto questo in azione concreta? La proposta ruota attorno a un nuovo modello di comunicazione scientifica e partecipazione che si basa su tre principi fondamentali.

- Parlare la lingua di chi ascolta

Ogni gruppo di disimpegnati ha motivazioni diverse e risponde a messaggi diversi. C’è chi può essere coinvolto attraverso i benefici economici della transizione ecologica, chi attraverso il miglioramento della qualità della vita, chi attraverso valori legati alla giustizia sociale. Bisognerebbe, insomma, semplificare senza banalizzare, usando un linguaggio chiaro ed evitare termini troppo tecnici o proiezioni che rischiano di rendere il problema astratto. Non esiste un solo modo di raccontare la crisi climatica, ed è qui che la scienza diventa un’alleata potente: perché offre dati concreti, ma anche molteplici chiavi di lettura. Ad esempio, parlare di “protezione dell’ambiente” potrebbe non risuonare con chi è abituato a un linguaggio più pratico o economico. Ma mostrare dati sulle ricadute sanitarie dell’inquinamento o sul risparmio energetico delle tecnologie sostenibili può invece fare la differenza. Non si tratta di cambiare la realtà, ma di adattare il racconto alle persone che devono ascoltarlo.

- Rendere la scienza concreta e visibile

Numeri e grafici sono essenziali, ma non bastano. Le persone credono a ciò che vedono e sperimentano. Per questo, la proposta punta su esempi concreti e coinvolgimento diretto. Dati sulla riduzione delle emissioni? Utili, ma ancora più efficace è mostrare un quartiere che ha migliorato la qualità dell’aria con nuove politiche urbane. Studi sulla riduzione dei consumi? Importanti, ma nulla convince più di una famiglia che racconta come ha abbattuto la bolletta grazie a soluzioni sostenibili. La scienza diventa credibile quando entra nella vita reale, combinando, ad esempio, realtà e ottimismo: mostrare i rischi del cambiamento climatico è necessario, ma deve essere accompagnato da esempi concreti di soluzioni e innovazioni già in atto per evitare sentimenti di impotenza.

- Costruire un dialogo, non dare lezioni

Le persone non vogliono sentirsi dire cosa devono fare: vogliono essere parte della soluzione, evitando, ad esempio, narrazioni colpevolizzanti: Attribuire la responsabilità individuale in modo diretto può generare resistenze e rifiuto. Secondo questa lettura è più utile evidenziare le soluzioni e il ruolo attivo che ciascuno può avere nel cambiamento. Il metodo proposto prevede, infatti, un approccio partecipativo, che coinvolga i cittadini non come spettatori, ma come attori del cambiamento. Come? Confrontandosi con le loro paure e dubbi, anziché ignorarli. Coinvolgendo le comunità locali, ascoltando le loro necessità, dimostrando che la transizione ecologica non è una minaccia, ma un’opportunità da costruire insieme.

Testo di Federico Bastia

Personalmente devo dire invece (non prendetela come una polemica, ma come una riflessione) che sono piuttosto sorpreso di come molti tra gli addetti ai lavori pensino ancora che si tratti di un problema di scarsa alfabetizzazione e sensibilizzazione magari derivanti da una poco efficace comunicazione scientifica. In realtà, se ci riflettiamo un attimo, sono almeno trent’anni che la scienza comunica in tutte le salse possibili l’entità e il pericolo del cambiamento climatico. Pertanto credo non sia questo il punto. Il punto vero è che la gente invece, quando vuole, non è stupida e grazie anche alle risorse della rete (tutti oramai sanno fare delle semplici ricerche base) sa perfettamente cosa sta succedendo al clima, a grandi linee, ma sa anche che il proprio eventuale contributo spontaneo di buona volontà conterebbe zero, tenuto conto del contesto sociale e politico attuale, piuttosto misero in merito, che stiamo vivendo, è questo il problema. Perchè dovrei io impegnarmi tanto e magari privarmi di qualcosa, quando gli altri (altri di vario tipo qualitativo e quantitativo) fanno quello che vogliono. Attenzione perché oggi è tutto così, dal consumo delle risorse all’inquinamento, e le vicende del covid sono state emblematiche sotto questo punto di vista. L’unica soluzione veramente possibile rimane di fatto la politica, una politica internazionale però forte, capace e decisa che trovasse le soluzioni velocemente e a livello globale, ovviamente sacrificando e rivedendo stati sociali e paradigmi… altro che perseverare con questa eterna illusione della sensibilizzazione dal basso di Tizio, Caio e Sempronio.

Buongiorno Fabio,

dal mio punto di vista non si può generalizzare e considerare che ci sia una sola categoria di persone, che ha capito o non ha capito cosa sta succedendo. Ci sono diverse tipi di persone, sia quelle che come dice sanno benissimo cosa sta succedendo e per per altri motivi – fra cui quelli da Lei indicati – non è portata ad agire, sia quelli che lo sanno molto meno. Ci sono persone in cui la consapevolezza è molto minore, o è molto carente. Ci sono i dubbiosi e quelli che negano in toto. Quindi i modi per comunicare devono essere diversi, e verso i “disimpegnati” possono essere molto diversi da quelli per chi ha già maturato una consapevolezza.

L’intervento di Fabio Vomiero è molto in linea con i tempi:

“una politica internazionale però forte”

“le soluzioni velocemente e a livello globale”

“ovviamente sacrificando e rivedendo stati sociali e paradigmi”.

Politica internazionale forte significa che gli Stati non decidono più nulla. Votare diventa del tutto inutile.

Soluzioni veloci vuole dire, anche qui, che non si può scegliere. Non c’è tempo, bisogna agire subito.

Sacrifici e distruzione dello Stato Sociale li abbiamo visti all’opera da parecchi anni. Evidentemente c’è chi non è soddisfatto e ritiene vi sia ancora molto lavoro da fare.

Sullo sfondo, la novità del riarmo che si pone come interessante alternativa al cambiamento climatico per sovvenzionare un settore industriale da tempo esanime.

C’è il problema che la gente non vuole buttare soldi in armamenti, (oltre a non volere la guerra) ma questo si sta risolvendo: tutti i giornalisti, i commentatori e il culturame vario hanno ormai l’elmetto in testa.

Le voci fuori dal coro sono pochissime.

Grazie per avermi risposto, dott. Caserini, certo, capisco benissimo il suo punto di vista e chiaramente è ovvio che concordo sul fatto che cercare di migliorare la comunicazione, non possa che essere comunque cosa utile.

Soltanto non vorrei si pensasse che questo sia ancora il problema principale da affrontare, perché non è così (secondo me, ma ne sono abbastanza sicuro)…

Ribadisco, sono trent’anni che si fa comunicazione sul tema, libri, web, conferenze, scuole, e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Chi ha dubbi forti sulla scienza e sul sistema in generale, non si farà certamente convincere nemmeno da una comunicazione diversa, sappiamo bene infatti quale possa essere il potere dell’ideologia nei confronti della razionalità, immagino ci siano decine di lavori di psicologia cognitiva che mostrino questo tipo di caratteristica umana, peraltro ben evidente anche nell’esperienza empirica.

Ora, dopo almeno trent’anni di chiacchiere e in estremo ritardo, bisogna necessariamente spostare la questione da una generica “conoscenza” del fenomeno, al nocciolo vero del problema, ovvero le soluzioni, se ci sono.

E voi sapete meglio di me, che se non si implementeranno subito delle azioni serie, forti e condivise a livello necessariamente globale, allora non ci resta che pregare, oramai è abbastanza evidente che non si potrà avere insieme capra e cavoli.

Poi certo, visti i personaggi grotteschi che ci ritroviamo e che nel 2025 pensano ancora a farsi la guerra come i bambini, le speranze, almeno per me, sono praticamente ridotte a zero.

E infatti, le emissioni e le concentrazioni di gas climalteranti a livello globale continuano a crescere pacifiche, senza accennare nemmeno a un minimo rallentamento del trend.

@Armando

Francamente non mi sembra che il mio intervento sia tanto in linea con i tempi, visto che la maggioranza delle persone e dei politici, in realtà, se ne strafrega altamente del problema (facendo peraltro finta di essere sensibili), basti citare l’effetto concreto sugli indicatori climatici che hanno avuto i risultati delle 28 COP e tutto il resto.

Tutti vogliono mantenere come minimo lo status quo, oppure crescere, e così non si va da nessuna parte, sia chiaro questo… altro che sensibilizzazione delle persone, ci vorrebbe un miracolo, come disse qualche tempo fa il nostro buon Luca Mercalli.

Per politica internazionale forte, non intendo politica autoritaria, ma politica capace prima di tutto di capire i problemi e poi di risolverli in maniera organica e sistemica, a costo di mettere in discussione, come dicevo, paradigmi che sembrano inattaccabili, come per esempio la crescita economica infinita o anche la crescita delle popolazioni stesse.

Ma lo so benissimo che siamo lontani anni luce da tutto ciò.

Caro Vomiero,

mi scusi per avere equivocato il senso del suo intervento, ma quando vengono evocate le istituzioni sovranazionali (anche se lei aveva parlato genericamente di “politica internazionale”) vedo rosso…

Secondo me, soffermandosi sulle persone comuni, lei finisce col mancare il punto della questione.

Le persone, di fatto, non decidono, nel senso che non possono più decidere.

Tutte le scelte politiche ed economiche rilevanti sono sottratte ai parlamenti nazionali.

E questo non da oggi. Il movimento verso l’esautoramento dei poteri nazionali e la cancellazione delle costituzioni e della sovranità popolare data almeno da una trentina d’anni.

Prenda ad esempio la decisione dell’UE di pervenire alla neutralità climatica entro il 2050.

C’è stata una discussione democratica sui tempi, sui modi, sui costi e su chi li sostiene, della transizione?

Neanche l’ombra.

Si sapeva che qualcuno si stava riunendo per deliberare su una questione così importante?

Neanche questo.

E’ normale tutto ciò? Rispetta lo spirito e la lettera della nostra Costituzione?

No. Va assolutamente contro la nostra Costituzione (e quasi certamente anche contro la maggior parte delle altre carte costituzionali dei paesi UE).

Quindi, è normale che la persona che non riesce ad accedere al proprio medico di famiglia perché la sanità ormai è stata demolita dalle politiche di austerità europee, che sta sempre peggio, non solo economicamente, perché vive in aree che si stanno desertificando, materialmente e culturalmente, è normale che questa persona veda nella transizione energetica uno sfizio da ZTL.

Ma il problema non è neanche questo.

Se la questione fosse superare l’opposizione populista, si potrebbe fare. In fondo, il sistema di aggiramento della volontà popolare è ben collaudato.

Il punto è che l’UE non è, non è mai stata, non sarà mai, interessata a una qualunque politica che salvaguardi la salute del pianeta.

La UE nasce e soprattutto si sviluppa, su un unico obiettivo: salvaguardare le politiche mercantiliste della Germania.

Non ha altro scopo. Tutto ciò che esula da questo sono chiacchiere, cortine fumogene, intrattenimento giornalistico.

La transizione energetica veniva buona per questo progetto.

Ma non si sarebbe mai realizzata.

Mai. Per due motivi.

Primo, per la Germania probabilmente sarebbe bastata una sua attivazione parziale al fine di conseguire il suo unico scopo, ovvero colmare il deficit di esportazioni dovuto a una domanda intraeuropea sempre più esangue.

Secondo, il progetto sarebbe sicuramente abortito sotto il peso dei vincoli europei imposti ai singoli stati. a cominciare dal famigerato Patto di Stabilità e della rivolta dei cittadini, che non sarebbe rimasta confinata all’elettorato con simpatie populiste ma si sarebbe sicuramente allargata anche alle altre fasce sociali.

Comunque, le attuali regole vigenti in materia di spesa pubblica, secondo me sarebbero state largamente sufficienti per tarpare la transizione.

Adesso, grazie ai venti di guerra, la transizione energetica sembra interessare meno.

Un obiettivo vitale come il riarmo si presta molto meglio ad aggirare i vincoli di spesa ma anche le regole che proibiscono gli aiuti di stato.

Un’occasione d’oro per la Germania di arricchirsi a spese dei suoi vicini.

Tutte queste cose le vado ripetendo da un po’, ma sembra che non interessino a nessuno.

Io capisco gli organizzatori del sito: se adesso ci si mette a discutere anche di politica e di economia, allora è il caos totale.

Ma cosa ci posso fare se il mondo gira attorno al denaro?

Non tenerne conto, a mio avviso, vuol dire condannarsi a non capire cosa sta effettivamente succedendo, oggi, nel mondo.

Credo sia intuitivo che la questione della transizione energetica sia in questa fase seppellita sotto problemi geopolitici ben più cogenti.

Se dovesse rispuntare fuori, penso che andrebbe inquadrata in un contesto più ampio di quanto si sia fatto finora.

PS: per dare l’idea di come il clima sia cambiato, inserto di Milano del Corriere della Sera di lunedì 24 febbraio 2025.

Prima pagina,

titolo: IL PICCOLO BORGO UNITO CONTRO IL PROGETTO DEI PANNELLI SOLARI

occhiello: La sfida dei residenti

Pagina sei,

titolo: IL PAESE CONTRO IL PARCO FOTOVOLTAICO. “TROPPO VICINO ALLE NOSTRE CASE”.

sommario: Il Tar dà ragione al borgo Lomellina. I residenti: progetto devastante per il territorio

Una bella storia di persone comuni che vincono la loro battaglia contro gli avidi speculatori…

Una prova di comunicazione ai non-addetti ai lavori:

https://www.earth.com/news/major-earth-systems-vital-for-life-on-verge-of-total-collapse-global-warming-climate/

A temporary spike above 1.5 °C, as we had in 2024, can still light the fuse on irreversible change. This is called an “overshoot.”

Even if humanity later reins temperatures back, the damage may be locked for centuries because the feedback loops that drive a tipping event rarely work in reverse at the same speed.