Fatti o valori: cosa conta nella percezione del rischio climatico? (II parte)

Dal clima all’economia e alla politica

Numerosi studiosi hanno proposto diverse interpretazioni della difficoltà degli esseri umani ad agire contro il cambiamento climatico, fornendo diverse visioni del peso della razionalità, della cultura, dei fatti e dai valori. Lo studio dei comportamenti in campo economico e politico permette di chiarire meglio questi meccanismi.

Dobbiamo a Daniel Kahneman e Amos Tversky la dimostrazione di come le decisioni dell’homo oeconomicus violino sistematicamente alcuni principi di razionalità e siano guidate da un serie di bias cognitivi, ossia una sorta di scorciatoie dei processi di valutazione che rendono più veloci, quanto erronee, le decisioni (D.Kahneman, Pensieri lenti, pensieri veloci, Milano 2012). Grazie a questi lavori, Kahneman nel 2002 è stato insignito del Premio Nobel “per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d’incertezza”.

Dobbiamo a Daniel Kahneman e Amos Tversky la dimostrazione di come le decisioni dell’homo oeconomicus violino sistematicamente alcuni principi di razionalità e siano guidate da un serie di bias cognitivi, ossia una sorta di scorciatoie dei processi di valutazione che rendono più veloci, quanto erronee, le decisioni (D.Kahneman, Pensieri lenti, pensieri veloci, Milano 2012). Grazie a questi lavori, Kahneman nel 2002 è stato insignito del Premio Nobel “per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d’incertezza”.

L’assunto che nelle scelte economiche i soggetti operino secondo il principio della massimizzazione dell’utilità è rimasta come ipotesi di studio, ma non ha retto alla prova dei fatti e degli studi degli economisti comportamentali. L’avversione alla perdita, la sovra-confidenza, l’effetto pigmalione sono solo alcune delle scorciatoie che ci inducono a sistematici errori di valutazione relativamente al rischio di perdita, piuttosto che di guadagno, nelle scelte economiche e finanziarie. Tra questi “pensieri veloci”, uno è particolarmente calzante nel merito della valutazione del rischio climatico: quello che Kahneman chiama “euristica dell’affetto”. Si tratta di situazioni in cui le persone giudicano e decidono consultando le proprie emozioni, del tipo: “questa cosa mi piace o non mi piace affatto?”. In questo modo, la risposta a un quesito facile (“che impressione mi dà?”) funge da risposta per il corrispettivo quesito molto più difficile: “cosa ne penso? “. Va da sé che, se l’impressione è negativa, “il cambiamento climatico non mi piace” e, pertanto, la disponibilità ad agire ne risulta fortemente condizionata.

Se la razionalità dell’homo oecomonomicus e la sua presunta massimizzazione dell’utilità è una chimera del cittadino consumatore o investitore , la massimizzazione dell’utilità sociale è una chimera del cittadino elettore. Nemmeno le scelte politiche si salvano dalla razionalità “limitata” dei processi cognitivi. Nel suo Non pensare all’elefante (Milano 2019, ed. digitale), George Lakoff ha individuato nei frame, o cornici mentali, le strutture che guidano la nostra visione del mondo e le nostre scelte politiche. Si tratta, secondo Lakoff, di strutture che “non percepiamo attraverso una introspezione cosciente, ma attraverso gli effetti che producono”. Le persone, prosegue Lakoff, “non votano necessariamente per il proprio interesse. Votano secondo la propria identità. Votano secondo i propri valori”. La credenza secondo cui “se ci limitiamo a dire alla gente i fatti, dal momento che le persone sono fondamentalmente razionali, raggiungeranno tutti le giuste conclusioni” è, secondo Lakoff, una fallacia: conclusione da tenere a mente anche per le avances climatiche. Nel lontano 2004, quando il libro fu pubblicato, Lakoff non esitava a scrivere: ”dati scientifici sul riscaldamento globale sono diffusi quotidianamente negli Stati Uniti, ma i cervelli sordi dei conservatori li ignorano, perché i loro frame sono inadeguati a quelle verità”.

Se la razionalità dell’homo oecomonomicus e la sua presunta massimizzazione dell’utilità è una chimera del cittadino consumatore o investitore , la massimizzazione dell’utilità sociale è una chimera del cittadino elettore. Nemmeno le scelte politiche si salvano dalla razionalità “limitata” dei processi cognitivi. Nel suo Non pensare all’elefante (Milano 2019, ed. digitale), George Lakoff ha individuato nei frame, o cornici mentali, le strutture che guidano la nostra visione del mondo e le nostre scelte politiche. Si tratta, secondo Lakoff, di strutture che “non percepiamo attraverso una introspezione cosciente, ma attraverso gli effetti che producono”. Le persone, prosegue Lakoff, “non votano necessariamente per il proprio interesse. Votano secondo la propria identità. Votano secondo i propri valori”. La credenza secondo cui “se ci limitiamo a dire alla gente i fatti, dal momento che le persone sono fondamentalmente razionali, raggiungeranno tutti le giuste conclusioni” è, secondo Lakoff, una fallacia: conclusione da tenere a mente anche per le avances climatiche. Nel lontano 2004, quando il libro fu pubblicato, Lakoff non esitava a scrivere: ”dati scientifici sul riscaldamento globale sono diffusi quotidianamente negli Stati Uniti, ma i cervelli sordi dei conservatori li ignorano, perché i loro frame sono inadeguati a quelle verità”.

Col saggio Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione(Torino 2013), Jonathan Haidt, attualmente docente alla New York University, ha indagato largamente i meccanismi del giudizio morale e, in ultima analisi, della scelta politica. Facendo uso della metafora del “cane intuitivo e la sua coda razionale”, ha ricondotto le centinaia di decisioni e giudizi morali che esprimiamo ogni giorno, con la massima rapidità e il minimo sforzo, a processi non razionali (intuitivi) che sono spesso seguiti da ragionamenti a posteriori, prodotti al fine di giustificare i precedenti. Haidt non ha timore di affermare che “la ragione è il servitore delle intuizioni” e che “la natura intuitiva dei giudizi politici è ancora più impressionante[…]”. Anche per Haidt “l’elefante (irrazionale) è molto più potente del portatore (razionale), ma non è un dittatore assoluto” e quando si parla di preferenze politiche “l’interesse personale è parametro predittivo poco affidabile”. Se poi il nostro obiettivo è quello di promuovere “un comportamento corretto, e non soltanto un corretto modo di pensare, allora diventa ancora più importante rinunciare al razionalismo e affidarsi all’intuizionismo”. Se si vuol far cambiare idea a qualcuno, insomma, “bisogna parlare prima all’elefante… per suscitare nuove intuizioni, non nuove giustificazioni logiche”.

Col saggio Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione(Torino 2013), Jonathan Haidt, attualmente docente alla New York University, ha indagato largamente i meccanismi del giudizio morale e, in ultima analisi, della scelta politica. Facendo uso della metafora del “cane intuitivo e la sua coda razionale”, ha ricondotto le centinaia di decisioni e giudizi morali che esprimiamo ogni giorno, con la massima rapidità e il minimo sforzo, a processi non razionali (intuitivi) che sono spesso seguiti da ragionamenti a posteriori, prodotti al fine di giustificare i precedenti. Haidt non ha timore di affermare che “la ragione è il servitore delle intuizioni” e che “la natura intuitiva dei giudizi politici è ancora più impressionante[…]”. Anche per Haidt “l’elefante (irrazionale) è molto più potente del portatore (razionale), ma non è un dittatore assoluto” e quando si parla di preferenze politiche “l’interesse personale è parametro predittivo poco affidabile”. Se poi il nostro obiettivo è quello di promuovere “un comportamento corretto, e non soltanto un corretto modo di pensare, allora diventa ancora più importante rinunciare al razionalismo e affidarsi all’intuizionismo”. Se si vuol far cambiare idea a qualcuno, insomma, “bisogna parlare prima all’elefante… per suscitare nuove intuizioni, non nuove giustificazioni logiche”.

Informare versus sedurre?

Se le decisioni economiche e politiche, quanto i giudizi morali, sfuggono alla logica della completa razionalità (…che dire, dunque, delle scelte in ambito sanitario?) anche “l’azione climatica” richiede un approccio diverso dal semplice bombardamento dei fatti. “Bombardare le persone con più dati, fatti e scienza non è la chiave per convincere gli altri del perché il cambiamento climatico è importante e di quanto sia importante e urgente risolverlo”, scrive Katharine Hayhoe nel suo Saving Us. A climate scientist’s case for hope and healing in a divided world (New York 2021). Secondo Hayhoe, se l’obiettivo è muovere all’azione, ebbene, informare non basta.

Direttrice del Climate Science Center alla Texas Tech University e autrice di tre rapporti sul clima per conto del Congresso degli Stati Uniti, la Hayhoe è una sorta di influencer della comunicazione climatica. Il suo profilo twitter ha oltre 200.000 followers e il suo Tedx dedicato alla comunicazione sul cambiamento climatico segna quattro milioni di visualizzazioni. Partendo dalla sua esperienza, maturata con centinaia di conferenze ma frustrata dalla poca efficacia persuasiva dell’enorme mole di dati che presentava, Hayhoe ha indagato in lungo e in largo le strategie comunicative legate al cambiamento climatico. “Rispetto al cambiamento climatico, e ad altre questioni con implicazioni morali, noi tendiamo a credere che ognuno dovrebbe farsene carico per le stesse evidenti ragioni che per cui noi lo facciamo. Se non lo fanno diamo per scontato che manchino di morale. Ma la maggior parte delle persone ha una morale e agisce secondo essa, semplicemente è diversa dalla nostra. Se siamo consapevoli di queste differenze, possiamo parlare con loro”, scrive la Hayhoe. Tuttavia, trovare i punti di contatto tra queste differenti posizioni morali ha più la caratteristica della seduzione che della informazione.

Direttrice del Climate Science Center alla Texas Tech University e autrice di tre rapporti sul clima per conto del Congresso degli Stati Uniti, la Hayhoe è una sorta di influencer della comunicazione climatica. Il suo profilo twitter ha oltre 200.000 followers e il suo Tedx dedicato alla comunicazione sul cambiamento climatico segna quattro milioni di visualizzazioni. Partendo dalla sua esperienza, maturata con centinaia di conferenze ma frustrata dalla poca efficacia persuasiva dell’enorme mole di dati che presentava, Hayhoe ha indagato in lungo e in largo le strategie comunicative legate al cambiamento climatico. “Rispetto al cambiamento climatico, e ad altre questioni con implicazioni morali, noi tendiamo a credere che ognuno dovrebbe farsene carico per le stesse evidenti ragioni che per cui noi lo facciamo. Se non lo fanno diamo per scontato che manchino di morale. Ma la maggior parte delle persone ha una morale e agisce secondo essa, semplicemente è diversa dalla nostra. Se siamo consapevoli di queste differenze, possiamo parlare con loro”, scrive la Hayhoe. Tuttavia, trovare i punti di contatto tra queste differenti posizioni morali ha più la caratteristica della seduzione che della informazione.

La sfida della comunicazione climatica si gioca quindi sul piano della capacità di connettere “chi noi siamo con perché ce ne facciamo carico”, nel “condividere le nostre personali esperienze piuttosto che snocciolando fatti distanti”. Il “knowledge deficit model”, secondo cui la consapevolezza nelle persone crescerebbe trasferendo informazioni da chi sa a chi non sa, può funzionare quando non ci sono implicazioni politiche o morali o non è necessaria un’azione immediata. Si tratta di una situazione simile a quella in cui gli astronomi ci informano sul destino del sistema solare, ma “politica, moralità, ideologia, identità si aggrovigliano con la scienza”. In sintesi: informare non basta.

Se si vuole spingere qualcuno a fare qualcosa per il cambiamento climatico, si deve prima individuare un valore condiviso, un campo di interessi comuni, una sincera e analoga preoccupazione e quindi stabilire la connessione tra quegli elementi e la minaccia reale di un clima che cambia.

La maggior parte delle persone è consapevole del rischio climatico in corso ma è altresì senza speranza per il fatto che non sa da dove partire per porvi rimedio. La comunicazione sul cambiamento climatico deve quindi contenere una componente di implicazione personale, circoscritta nello spazio e nel tempo. Non si deve fare riferimento al destino degli orsi polari, quindi, ma dei campi di mais fuori città, del bosco colpito da Vaia, delle case del paese vicino scoperchiate dal tornado. È necessario inoltre comunicare tutto ciò associando a tali informazioni un messaggio di speranza sulla possibilità che, personalmente e collettivamente, si possa porre rimedio a tali pericoli, indicando delle soluzioni su quanto si possa fare in casa, quanto stiano facendo enti pubblici e aziende private, quanto si possa fare nell’ambito di una comunità civile.

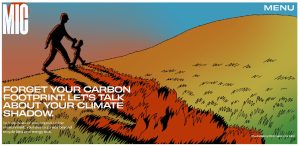

La Hayhoe ha recentemente criticato l’impostazione comunicativa che insiste sulla riduzione della carbon footprint individuale. Concetto inventato dalla British Petroleum nei primi anni duemila, l’impronta carbonica individuale, secondo la Hayhoe, rischia di diventare un distrattore, un modo per occultare la dimensione sociale e collettiva della risposta alla crisi climatica. Per questo, la studiosa preferisce far riferimento al concetto di carbon shadow, un’idea messa a punto dalla giornalista americana Emma Pattee. L’ombra carbonica tiene infatti conto non solo delle emissioni legate ai propri consumi, ma anche delle scelte politiche e sociali effettuate, ad esempio, con il voto o con la condivisione di comportamenti virtuosi, nonché di iniziative che si intraprendono singolarmente e collettivamente. Parlare con i propri vicini o colleghi di lavoro dei cambiamenti climatici, installare dei pannelli solari, contribuire a una campagna di mobilitazione, orientare i propri investimenti in senso sostenibile sono azioni che non hanno rilievo per il calcolo dell’impronta carbonica ma sono invece importanti per valutare la nostra ombra carbonica.

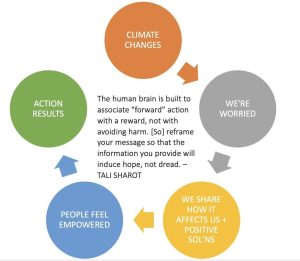

Secondo la Hayhoe è più che mai necessario attivare un circuito positivo che

Secondo la Hayhoe è più che mai necessario attivare un circuito positivo che  permetta il proficuo passaggio dalla preoccupazione all’azione, dalla crisi alla risposta, facendo in modo che le persone condividano, non solo le minacce, ma anche e soprattutto le soluzioni individuali e collettive. La comunicazione deve indurre speranza, fare in modo che i soggetti sentano di avere i mezzi per aiutare al cambiamento e che il loro contributo possa realmente contare. Parliamone, quindi, nei nostri abituali contesti di vita. Che sia il cibo (la crisi dell’agricoltura), la passione per l’alpinismo (il ritiro dei ghiacciai), l’hobby della pesca (l’agonia di fiumi e torrenti) o, perché no, il sesso, come ha fatto Stefano Caserini con il suo Sex and the Climate, la conversazione rappresenta sempre il primo passo verso il cambiamento, dato che essa rappresenta l’ambito in cui le persone esprimono le loro preoccupazioni, costruiscono le loro identità, selezionano le priorità sociali, trovano gli strumenti per agire. A tutto ciò, aggiungiamo una buona dose di informazioni sulle soluzioni possibili. Questa, a quanto pare, sembra essere la migliore ricetta delle scienze della comunicazione.

permetta il proficuo passaggio dalla preoccupazione all’azione, dalla crisi alla risposta, facendo in modo che le persone condividano, non solo le minacce, ma anche e soprattutto le soluzioni individuali e collettive. La comunicazione deve indurre speranza, fare in modo che i soggetti sentano di avere i mezzi per aiutare al cambiamento e che il loro contributo possa realmente contare. Parliamone, quindi, nei nostri abituali contesti di vita. Che sia il cibo (la crisi dell’agricoltura), la passione per l’alpinismo (il ritiro dei ghiacciai), l’hobby della pesca (l’agonia di fiumi e torrenti) o, perché no, il sesso, come ha fatto Stefano Caserini con il suo Sex and the Climate, la conversazione rappresenta sempre il primo passo verso il cambiamento, dato che essa rappresenta l’ambito in cui le persone esprimono le loro preoccupazioni, costruiscono le loro identità, selezionano le priorità sociali, trovano gli strumenti per agire. A tutto ciò, aggiungiamo una buona dose di informazioni sulle soluzioni possibili. Questa, a quanto pare, sembra essere la migliore ricetta delle scienze della comunicazione.

Nota: l’ultima immagine è ricavata dalla conferenza che la Hayhoe ha tenuto nel 2022 presso l’Università di Amsterdam. Fa riferimento a un testo della neuroscienziata Tali Sharot, La scienza della persuasione Milano 2018

Testo di Stefano Fracasso

4 responses so far

molto interessante, grazie!

Articolo prezioso,

grazie anche da parte mia.

Articolo prezioso.

Passo immediatamente alla distribuzione agli amici che capiscono. Fare ciò con i conservatori sarebbe solamente tempo sprecato.

Grazie.

[…] o di emergenza. Gli autori ne sono convinti, ma quanto raccontato negli ultimi due post (qui e qui) suggerirebbe maggiore […]