Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno

Lo scorso 2 dicembre 2024 si è svolto presso il Politecnico di Milano l’evento “Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con climalteranti.it, dal cui comitato scientifico provengono numerosi dei relatori intervenuti.

Lo scorso 2 dicembre 2024 si è svolto presso il Politecnico di Milano l’evento “Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con climalteranti.it, dal cui comitato scientifico provengono numerosi dei relatori intervenuti.

Nel seguito è riportata una sintesi di alcuni interventi.

La registrazione dell’evento è disponibile qui, mentre le slide presentate dai relatori durante la conferenza sono scaricabili qui.

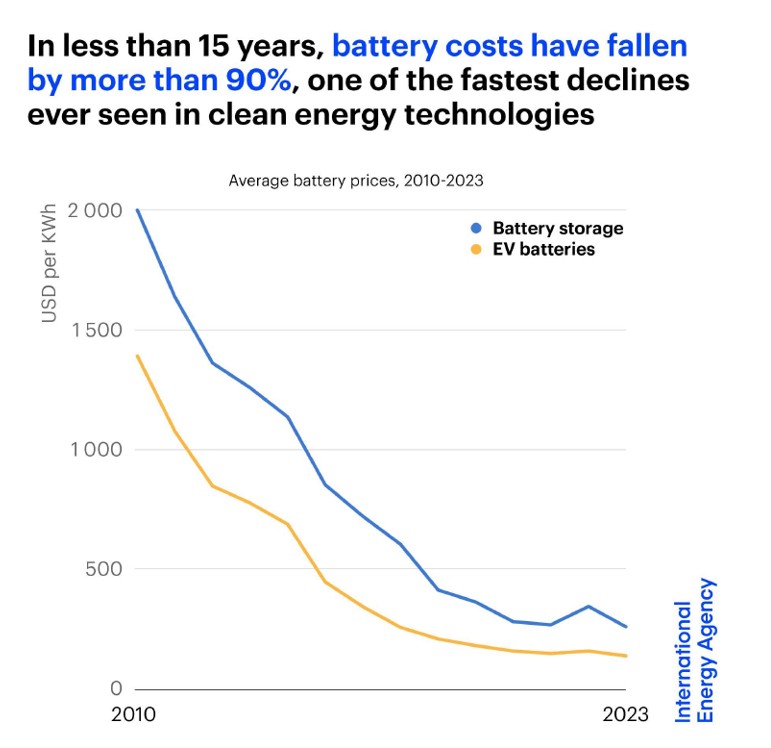

Segnali di ottimismo in tempi bui

L’intervento iniziale di Mario Grosso ha condotto una rassegna di “buone notizie” raccolte negli ultimi mesi, particolarmente utili in questi tempi di rallentamento della spinta mondiale ad agire contro il cambiamento climatico. Ecco un breve elenco: la chiusura dell’ultima centrale a carbone nel Regno Unito, avvenuta a settembre; la prospettiva di una fuoriuscita anche da parte della Germania entro il 2030; la continua rivisitazione al rialzo delle stime di installazione di nuova potenza fotovoltaica nel mondo nel 2024, ormai proiettate verso i 600 GW; la diminuzione di oltre il 90% dei costi delle batterie di accumulo osservato dal 2010 al 2023; la prospettiva di una produzione globale di elettricità da energie rinnovabili che al 2030 si avvicinerà al 50%, con l’eolico e il solare fotovoltaico che insieme rappresenteranno il 30%, il tasso di occupazione nel settore delle energie pulite che nel 2023 ha superato quello dei combustibili fossili.

L’intervento iniziale di Mario Grosso ha condotto una rassegna di “buone notizie” raccolte negli ultimi mesi, particolarmente utili in questi tempi di rallentamento della spinta mondiale ad agire contro il cambiamento climatico. Ecco un breve elenco: la chiusura dell’ultima centrale a carbone nel Regno Unito, avvenuta a settembre; la prospettiva di una fuoriuscita anche da parte della Germania entro il 2030; la continua rivisitazione al rialzo delle stime di installazione di nuova potenza fotovoltaica nel mondo nel 2024, ormai proiettate verso i 600 GW; la diminuzione di oltre il 90% dei costi delle batterie di accumulo osservato dal 2010 al 2023; la prospettiva di una produzione globale di elettricità da energie rinnovabili che al 2030 si avvicinerà al 50%, con l’eolico e il solare fotovoltaico che insieme rappresenteranno il 30%, il tasso di occupazione nel settore delle energie pulite che nel 2023 ha superato quello dei combustibili fossili.

Insomma, segnali di ottimismo che dovrebbero incoraggiare a procedere in maniera molto più coesa nella sfida epocale della lotta ai cambiamenti climatici.

Le tappe della storia della climatologia

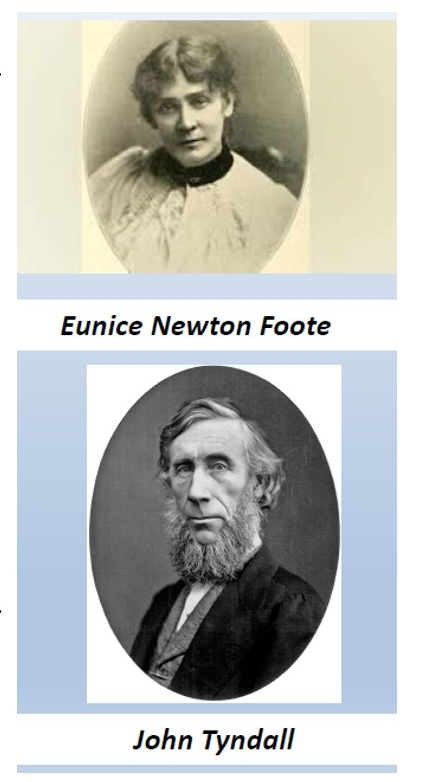

Gianluca Lentini, ricercatore di Poliedra, ha delineato le principali tappe storiche della ricerca sul cambiamento climatico, mostrando come la consapevolezza scientifica del riscaldamento globale antropogenico sia ben più antica di quanto spesso si immagini, con equazioni codificate a partire dalla Teoria Analitica del Calore di Joseph Fourier del 1822, e con il consolidamento ad opera di Claude Pouillet del 1834-36 nella sua Memoria sul Calore Solare, nella quale si ritrovano le prime equazioni termodinamiche per la definizione della temperatura dell’atmosfera a partire dai coefficienti di assorbimento della luce visibile e dell’infrarosso. Già nella seconda metà dell’Ottocento, con il lavoro di John Tyndall (1861) e la definitiva consacrazione ad opera di Arvid Högbom e Svante Arrhenius (1894-96), il ruolo riscaldante non solo semplicemente del biossido di carbonio, ma proprio del biossido di carbonio antropogenico, entra di diritto nella storia della climatologia; una consapevolezza continuamente rafforzata nel secolo successivo, sia per una sempre migliore comprensione del comportamento radiativo di specifici composti atmosferici, a partire dal biossido di carbonio, sia per lo studio approfondito delle possibili altre cause dell’aumento delle temperature atmosferiche, dalla variazione dell’orbita terrestre alla variazione della radiazione solare. Le tappe della storia della climatologia sono utili anche per fornire un background fisico e chimico al contrasto a negazionismi sul clima, ancora attivi.

Gianluca Lentini, ricercatore di Poliedra, ha delineato le principali tappe storiche della ricerca sul cambiamento climatico, mostrando come la consapevolezza scientifica del riscaldamento globale antropogenico sia ben più antica di quanto spesso si immagini, con equazioni codificate a partire dalla Teoria Analitica del Calore di Joseph Fourier del 1822, e con il consolidamento ad opera di Claude Pouillet del 1834-36 nella sua Memoria sul Calore Solare, nella quale si ritrovano le prime equazioni termodinamiche per la definizione della temperatura dell’atmosfera a partire dai coefficienti di assorbimento della luce visibile e dell’infrarosso. Già nella seconda metà dell’Ottocento, con il lavoro di John Tyndall (1861) e la definitiva consacrazione ad opera di Arvid Högbom e Svante Arrhenius (1894-96), il ruolo riscaldante non solo semplicemente del biossido di carbonio, ma proprio del biossido di carbonio antropogenico, entra di diritto nella storia della climatologia; una consapevolezza continuamente rafforzata nel secolo successivo, sia per una sempre migliore comprensione del comportamento radiativo di specifici composti atmosferici, a partire dal biossido di carbonio, sia per lo studio approfondito delle possibili altre cause dell’aumento delle temperature atmosferiche, dalla variazione dell’orbita terrestre alla variazione della radiazione solare. Le tappe della storia della climatologia sono utili anche per fornire un background fisico e chimico al contrasto a negazionismi sul clima, ancora attivi.

Potenzialità e limiti dei crediti forestali

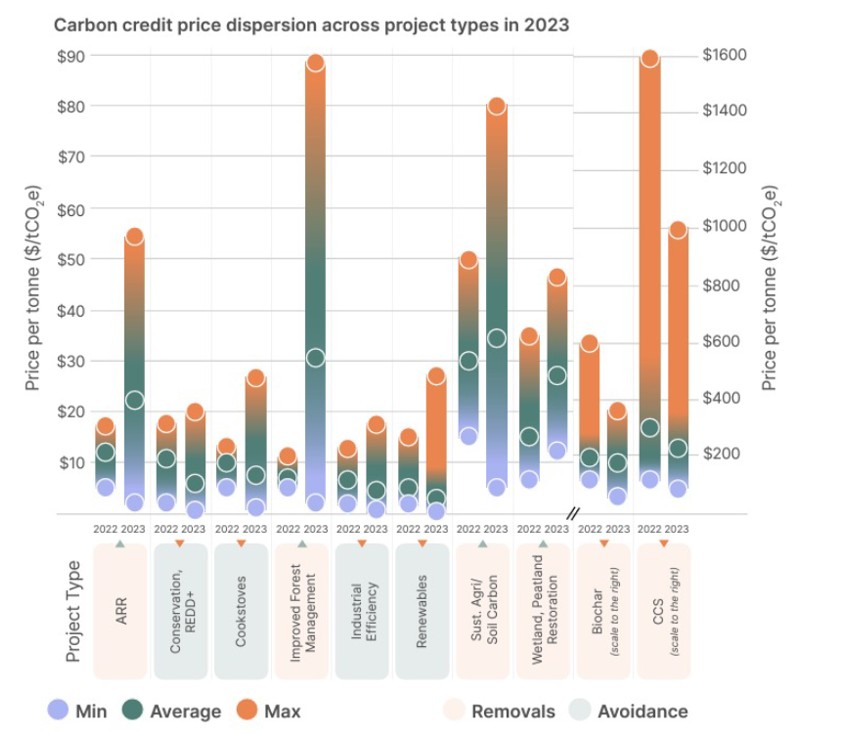

Giorgio Vacchiano ha analizzato il ruolo cruciale delle foreste, mettendo in luce potenzialità e rischi dei crediti di carbonio forestali, spesso presentati come una soluzione semplice per compensare le emissioni, mentre il quadro è molto più complesso.

I crediti forestali, infatti, hanno una loro potenzialità, ma anche limiti spesso sottostimati. Se mal gestiti, non solo rischiano di non garantire un vero beneficio climatico, ma possono persino nascondere ulteriori emissioni sotto una patina di greenwashing.

Affinché abbiano un impatto reale, i crediti devono essere addizionali, ovvero garantire una riduzione di CO₂ che non si sarebbe verificata comunque.  Devono anche assicurare permanenza, evitando che il carbonio assorbito venga rilasciato poco dopo, e ridurre il rischio di leakage, cioè lo spostamento della deforestazione in altre aree. Ma il problema principale è che spesso vengono usati come scorciatoia per evitare la riduzione diretta delle emissioni, anziché come strumento di compensazione residua. Senza protocolli chiari e verifiche indipendenti, il rischio è di avere un mercato in cui si vendono promesse senza benefici reali per il clima. Inoltre, esistono effetti ecologici e sociali indesiderati: piantare alberi nel posto sbagliato può danneggiare ecosistemi naturali, mentre molti progetti penalizzano le comunità locali anziché supportarle. Anche la comunicazione gioca un ruolo chiave: i crediti di carbonio non sono una soluzione magica, e presentarli come tali alimenta false certezze, distogliendo l’attenzione dalle azioni realmente efficaci. Serve regolamentazione rigorosa e trasparenza, altrimenti il rischio è che il mercato dei crediti di carbonio resti solo una grande illusione.

Devono anche assicurare permanenza, evitando che il carbonio assorbito venga rilasciato poco dopo, e ridurre il rischio di leakage, cioè lo spostamento della deforestazione in altre aree. Ma il problema principale è che spesso vengono usati come scorciatoia per evitare la riduzione diretta delle emissioni, anziché come strumento di compensazione residua. Senza protocolli chiari e verifiche indipendenti, il rischio è di avere un mercato in cui si vendono promesse senza benefici reali per il clima. Inoltre, esistono effetti ecologici e sociali indesiderati: piantare alberi nel posto sbagliato può danneggiare ecosistemi naturali, mentre molti progetti penalizzano le comunità locali anziché supportarle. Anche la comunicazione gioca un ruolo chiave: i crediti di carbonio non sono una soluzione magica, e presentarli come tali alimenta false certezze, distogliendo l’attenzione dalle azioni realmente efficaci. Serve regolamentazione rigorosa e trasparenza, altrimenti il rischio è che il mercato dei crediti di carbonio resti solo una grande illusione.

Il contributo di agricoltura e uso del suolo

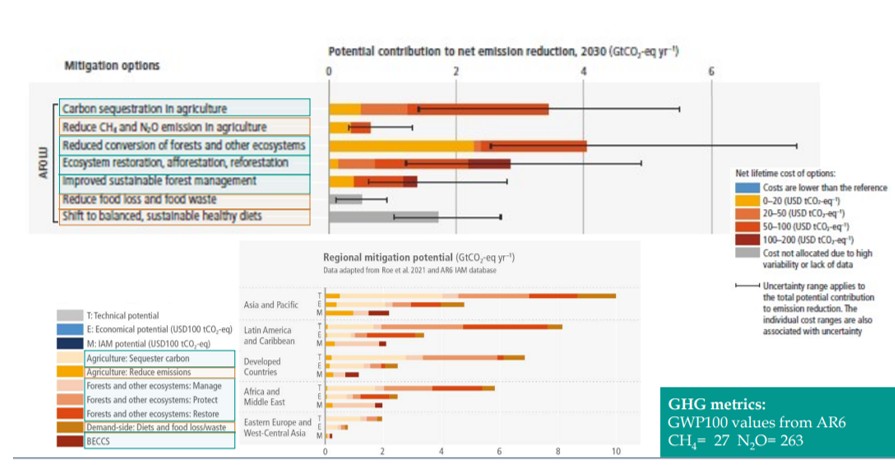

Marina Vitullo (ISPRA) ha parlato del contributo significativo che agricoltura e uso del suolo possono dare alla transizione climatica, se supportati da politiche mirate ed efficaci. Il quadro normativo internazionale, in particolare l’Accordo di Parigi con l’Enhanced Transparency Framework (ETF), impone specifici obblighi di reporting e contabilizzazione degli assorbimenti e delle emissioni di di gas serra (GHG). Il settore AFOLU (Agricolture, Forestry and Other Land Use) è incluso nel reporting e nei contributi determinati a livello nazionale (NDCs), con circa l’81% delle Parti dell’Accordo di Parigi che prevede strategie di mitigazione settoriali.

Potenziale di riduzione delle emissioni nel 2030 per le misure nel settore AFOLU (afforestazione e altri usi del suolo). Fonte: IPCC Sixth Assessment Report – Working Group III

Le emissioni e gli assorbimenti di questo settore sono influenzati da molteplici fattori interconnessi, che operano su scale spaziali e temporali differenti. Tra gli ostacoli principali alla mitigazione vi è il costo elevato di molte soluzioni, che rende complessa una stima accurata del potenziale di riduzione delle emissioni. Tuttavia, alcune misure risultano particolarmente efficaci nel breve e medio termine, tra cui la riduzione del tasso di deforestazione e l’adozione di pratiche agricole sostenibili volte ad aumentare il sequestro del carbonio nei suoli. A livello europeo, la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 potrebbe avere un impatto significativo nella riduzione delle emissioni del settore, offrendo incentivi e strumenti di supporto agli Stati membri per promuovere pratiche più sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici.

Rimuovere CO2 dall’atmosfera, la seconda parte del lavoro

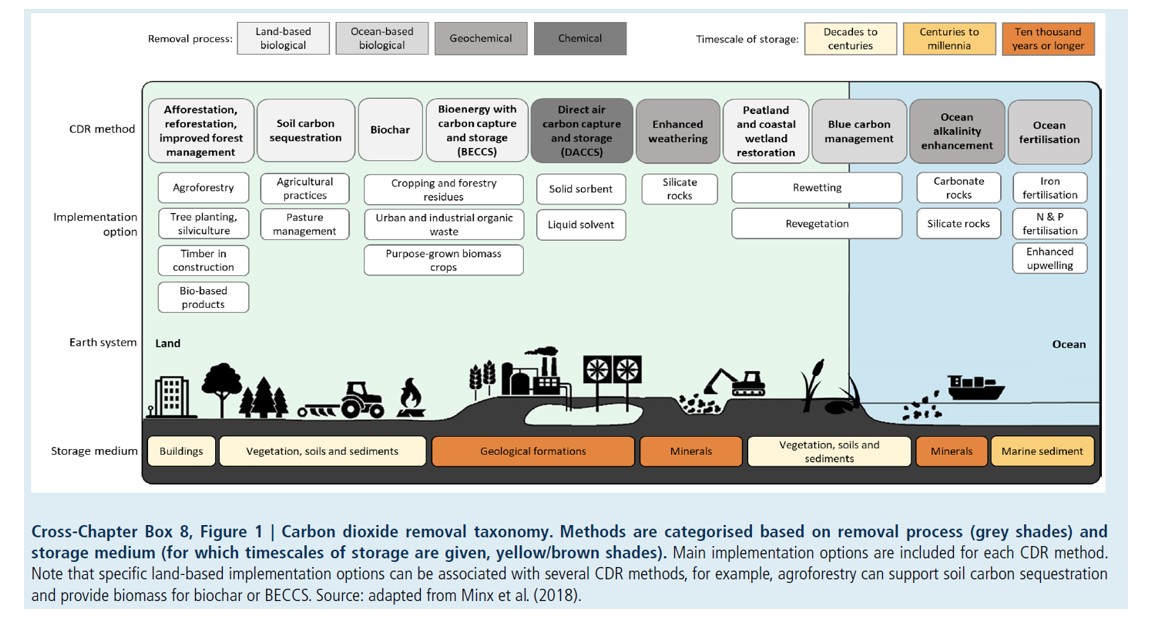

Stefano Caserini ha approfondito il tema della rimozione di CO₂ dall’atmosfera. Si tratta di un tema di crescente interesse, sia a livello di ricerca che per le applicazioni industriali che si stanno sviluppando in molte parti del mondo. La rimozione di molti miliardi di tonnellate di CO2 atmosferica è essenziale – oltre alla drastica riduzione delle emissioni – per raggiungere obiettivi ambiziosi di contenimento delle temperature globali, per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di stabilizzare la temperatura media globale “ben al di sotto di +2°C”. L’intervento ha mostrato le numerose opzioni oggi discusse nella letteratura scientifica (Afforestation and reforestation, Soil Carbon Sequestration, Biochar, Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS), Direct Air Capture of CO2 from air – and storage (DACCS), Enhanced terrestrial weathering, Ocean alkalinity enhancement), discusse anche nel capitolo 12 del sesto Rapporto sul clima – Terzo gruppo di lavoro. Tutte le opzioni hanno ostacoli e punti critici, mentre alcune hanno importanti co-benefici. I costi sono oggi elevati, molto più alti di quelli per ridurre le emissioni di gas climalteranti, ma la ricerca e sviluppo sta crescendo e ridurrà i costi. L’intervento ha poi discusso quanto è reale il rischio che la rimozione di CO2 possa essere un deterrente alla riduzione delle emissioni, e le possibili contromisure, ad esempio la proposta di definire obiettivi separati per la riduzione delle emissioni e per la rimozione di CO2 atmosferica.

L’Italia è ancora lontana dagli obiettivi del 2030

Emanuele Peschi (ISPRA) ha fatto il punto su quanto l’Italia sia ancora lontana dagli obiettivi climatici, in un contesto europeo che mostra segnali di difficoltà in quasi tutti i gli Stati Membri. In particolare, in Italia si sta assistendo negli anni post-pandemia ad una inversione di tendenza del settore dei trasporti le cui emissioni sono tornate a salire fino ai livelli di dieci anni fa. Sebbene negli anni a venire ci si aspetti una riduzione delle emissioni grazie alla crescita delle auto elettriche e dei biocarburanti, appare come sempre più necessario agire sulla domanda di trasporto privato. Questo discorso entro certi limiti si può estendere anche al riscaldamento degli edifici, che però mostra qualche segnale un po’ più positivo rispetto a quello dei trasporti. Anche in questo caso per ridurre le emissioni sembrano essere necessarie politiche molto incisive sia in termini di efficientamento degli edifici che di elettrificazione degli usi finali.

Le emissioni legate alla produzione e alla trasformazione dell’energia sono quelle che hanno fatto registrare le riduzioni più significative ed anche in future ci si aspetta una decisa riduzione grazie alla crescita delle fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, anche off-shore.

Importante in prospettiva anche il ruolo dell’agricoltura quale settore chiave per la produzione di biometano necessario a ridurre le emissioni degli altri settori in cui il gas avrà anche in futuro un ruolo non trascurabile.

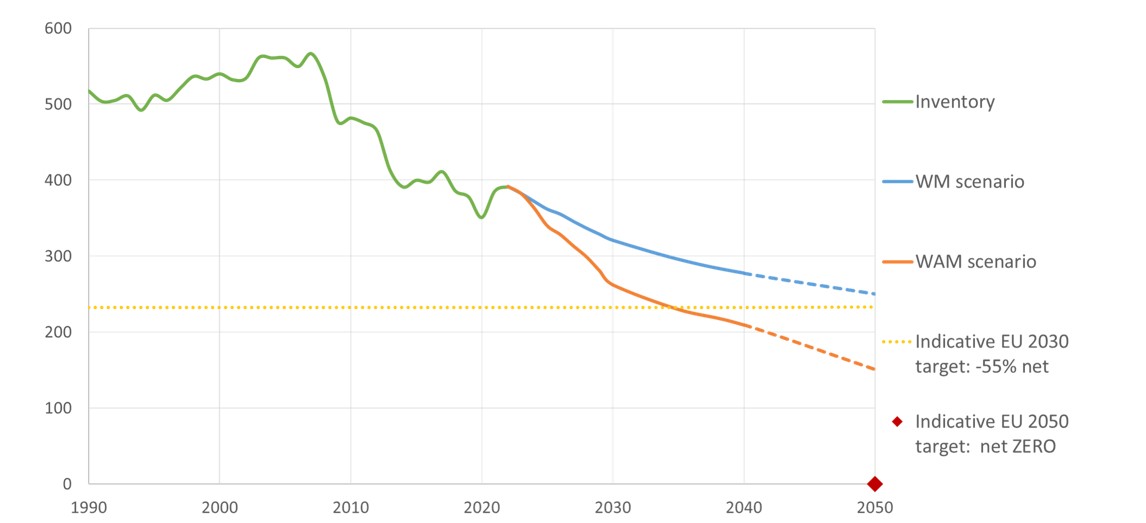

Emissioni di gas serra in Italia (MtCO2eq) nel periodo 2022 e proiezione delle emissioni future in due scenari. Scenario WM (with measures): scenario basato sulle politiche attuali, già approvate. Scenario WAM (with additional measures): scenario con politiche aggiuntive, ancora da approvare.

Testo di Mario Grosso, Stefano Caserini, Giorgio Vacchiano, Gianluca Lentini, Emanuele Peschi

6 responses so far

Rearme Europe.

Come ha detto qualcuno, stiamo passando dal Green Deal al War Deal.

Beh, vi siete accorti che è finita?

Via libera dal Fondo Monetario Internazionale.

Si possono spendere soldi a debito per le armi.

Questo può addirittura aiutare l’economia.

Spendere in istruzione e sanità, no. Fa male.

Difficile trovare un direttore, una firma, un commentatore, qui in Italia, che non stia pregustando la guerra, che, ricordiamolo, è la sola igiene del mondo.

Ehm…

https://www.weforum.org/publications/the-cost-of-inaction-a-ceo-guide-to-navigating-climate-risk/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv4fv8aaEjAMVa5KDBx3O8jk-EAAYASAAEgJn4_D_BwE

https://www.lamiafinanza.it/2025/03/clima-il-conto-dellinazione-le-aziende-rischiano-fino-al-25-dei-profitti-studio-bcg-e-wef/

@ Armando Bis

siamo tutti coscienti dell’importanza e dalla gravità della situazione attuale; però questo blog non è stato pensato per discutere a ruota libera su tutte le questioni importanti del mondo, come si può fare su molti altri blog e pagine social.

Per cui le chiedo di usare lo spazio per i commenti per considerazioni relative a quanto scritto nei post.

Grazie

Stefano