Clima, meteorologia sinottica e temporali

È appena stata pubblicata la terza edizione, molto rinnovata e ampliata, del libro “Temporali e tornado”, che parte dal clima e dal cambiamento climatico, introduce alcune nozioni di meteorologia e fisica dell’atmosfera, utili per inquadrare il tema del libro, e approfondisce i fenomeni temporaleschi e i fenomeni più violenti ad essi talora associati. Un vero e proprio sostanzioso manuale divulgativo per chi, come John Tyndall, considera l’atmosfera come una fabbrica delle meraviglie.

Il panorama editoriale delle scienze dell’atmosfera per il pubblico si arricchisce di un nuovo volume dopo l'uscita della terza edizione del libro "Temporali e Tornado", a distanza di ben undici anni dalla precedente edizione e con l'ingresso nel team originario di due nuovi autori. Il libro è per ora acquistabile in prevendita (e anche scontato) nel sito della casa editrice Alpha Test al seguente link, e sarà disponibile nelle librerie a partire da gennaio.

Il panorama editoriale delle scienze dell’atmosfera per il pubblico si arricchisce di un nuovo volume dopo l'uscita della terza edizione del libro "Temporali e Tornado", a distanza di ben undici anni dalla precedente edizione e con l'ingresso nel team originario di due nuovi autori. Il libro è per ora acquistabile in prevendita (e anche scontato) nel sito della casa editrice Alpha Test al seguente link, e sarà disponibile nelle librerie a partire da gennaio.

Rispetto alle edizioni precedenti ci sono diverse novità, come si può vedere guardando l’indice riportato in fondo. Il capitolo introduttivo è dedicato interamente al clima, con una minuziosa descrizione del sistema climatico, e al suo cambiamento, con molti riferimenti ai rapporti IPCC, soprattutto per quanto riguarda quanto sta accadendo nel presente e le proiezioni per il futuro. Non mancano tuttavia le puntualizzazioni su alcuni argomenti cari ai “negazionisti climatici”, come gli elefanti di Annibale, il periodo caldo medioevale e la Groenlandia terra verde. Nella parte finale, invece, si parla della delicata interazione con i fenomeni a scala sinottica e i temporali, spiegando perché non è semplice trovare tendenze significative nell’evoluzione dei fenomeni estremi.

Nel resto del libro, ci sono nuovi capitoli sui fenomeni estremi, come la differenza tra “downburst” e tornado (fenomeni entrambi spesso forieri di danni anche gravi, ma di genesi totalmente diversa, anche se spesso confusi sui media), e sostanziose aggiunte sugli indici termodinamici e sulla loro non banale comprensione, sui nuovi prodotti derivati dal radar polarimetrico utili per valutare la presenza di un tornado, sulla tornadogenesi e sulle varie tipologie di “supercelle” per distinguerle più agevolmente dalle “multicelle”.

Planet Book – Il mondo, l’emergenza climatica, le soluzioni

200 fotografie raccontate da 40 ragazzi impegnati a cambiare il futuro.

1. Un canguro che scappa davanti a una casa in fiamme nella cittadina di Lake Conjola, Australia, 2019 © Matthew Abbott / The New York Times

1. Un canguro che scappa davanti a una casa in fiamme nella cittadina di Lake Conjola, Australia, 2019 © Matthew Abbott / The New York Times

È ormai cosa evidente che la crisi climatica e la catastrofe ecologica in corso portino con sé una delle sfide comunicative più complesse e ambiziose del nostro tempo, con le relative frustrazioni da parte di scienziati, attivisti e professionisti della comunicazione scientifica alle prese con una scarsa percezione pubblica dei rischi annessi e con vari meccanismi di diniego. La difficoltà di cogliere le dimensioni e le implicazioni dell’emergenza, in parte dovuti alle peculiarità del cambiamento climatico come ‘oggetto cognitivo’ sfuggente, ideale per incontrare sistematica resistenza da parte dei nostri pregiudizi e pattern di decision-making più radicati (Climalteranti ne ha parlato qui), richiedono alla comunicazione scientifica di sperimentare nuove strategie e nuovi linguaggi integrati. Perché quel che è in gioco non può essere semplicemente perso nel processo di traduzione e interpretazione della realtà scientifica– un costoso lost in translation con cui dovranno fare i conti le generazioni di un futuro prossimo, e in maniera differenziale in base a contesti di disparità sociale.

2. Un gruppo di pinguini sottogola su un iceberg,Antartide, 2009 © Frans Lanting

2. Un gruppo di pinguini sottogola su un iceberg,Antartide, 2009 © Frans Lanting

Il nuovo obiettivo climatico dell’Unione Europea è abbastanza ambizioso?

L’11 dicembre 2020,  a un anno dall’adozione del Green Deal europeo, il Consiglio europeo (cioè i capi di Stato) ha approvato “l’obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990”. Questo obiettivo innalza l’impegno dell’Unione Europea nella mitigazione ai cambiamenti climatici, e costituisce la base del secondo NDC che sarà comunicato a breve all’UNFCCC come previsto dall’Accordo di Parigi. I dettagli delle misure necessarie, inclusa l’allocazione dello sforzo tra i vari settori e paesi, saranno proposti nei prossimi mesi dalla Commissione europea.

a un anno dall’adozione del Green Deal europeo, il Consiglio europeo (cioè i capi di Stato) ha approvato “l’obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990”. Questo obiettivo innalza l’impegno dell’Unione Europea nella mitigazione ai cambiamenti climatici, e costituisce la base del secondo NDC che sarà comunicato a breve all’UNFCCC come previsto dall’Accordo di Parigi. I dettagli delle misure necessarie, inclusa l’allocazione dello sforzo tra i vari settori e paesi, saranno proposti nei prossimi mesi dalla Commissione europea.

L’accordo è arrivato dopo una lunga notte di difficili trattative con alcuni paesi dell’Est preoccupati per l’impatto sulle loro economie, e per rassicurarli nelle conclusioni si legge che “tutti gli Stati membri parteciperanno a tale sforzo, alla luce di considerazioni di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno”.

Questo obiettivo segue la proposta dalla Commissione europea di settembre e rappresenta un passaggio intermedio verso la neutralità climatica nel 2050. Inoltre, va inserito nel quadro dei negoziati con il Parlamento europeo, il quale ad ottobre aveva proposto di alzare l’obiettivo di riduzione al 2030 a -60%, escludendo il contributo delle foreste. (altro…)

Oceani – Una storia profonda

Spesso quando parliamo di  surriscaldamento globale e degli impatti dei cambiamenti climatici ci occupiamo di ondate di calore, precipitazioni intense, incendi, alluvioni. Ci occupiamo dell’atmosfera e del mondo fisico che più direttamente ci circonda. Questo è comprensibile, legittimo, inevitabile, perché tutti noi viviamo l’atmosfera, siamo campati per aria. In questo modo però ci perdiamo una parte importante del problema del cambiamento climatico, che ha a che fare con il mare, gli oceani che occupano circa il 70% della superficie del nostro pianeta, e sono uno dei fattori chiave nel determinarne il clima.

surriscaldamento globale e degli impatti dei cambiamenti climatici ci occupiamo di ondate di calore, precipitazioni intense, incendi, alluvioni. Ci occupiamo dell’atmosfera e del mondo fisico che più direttamente ci circonda. Questo è comprensibile, legittimo, inevitabile, perché tutti noi viviamo l’atmosfera, siamo campati per aria. In questo modo però ci perdiamo una parte importante del problema del cambiamento climatico, che ha a che fare con il mare, gli oceani che occupano circa il 70% della superficie del nostro pianeta, e sono uno dei fattori chiave nel determinarne il clima.

Gli oceani sono una parte fondamentale del ciclo del carbonio (assorbono circa il 30% delle emissioni di CO2 annue) e del bilancio energetico terrestre: pochi sanno che gli oceani hanno assorbito circa il 90% dell’energia che si è accumulata nel sistema energetico terrestre a causa dell’aumento dei gas serra antropici (si veda questa figura del AR5-WG1).

Grande attenzione c’è stata su quanto i livelli di CO2 attuali siano sicuramente maggiori di quelli degli ultimi 800.000 anni, e probabilmente degli ultimi 2-3 milioni di anni. Analogamente, molto si è discusso su quanto il riscaldamento attuale sia anomalo rispetto a quello dei secoli passati, e molti studi sono stati fatti per dimostrare quanto sia anomalo anche rispetto all’Olocene, l’era geologica che ha visto lo sviluppo della civiltà umana. Minore interesse c’è stato per le variazioni che hanno subito gli oceani, per capirne i motivi e metterle in prospettiva. Ad esempio, poco si discute degli impatti dell’acidificazione degli oceani, il “gemello cattivo del riscaldamento globale”, di quanto sia grave l’acidificazione già avvenuta e se sia possibile porvi rimedio.

Un esempio: nel cap. 3.3.10 del Rapporto Speciale IPCC su 1,5°C di riscaldamento globale si scrive che «Il pH oceanico è diminuito di 0,1 unità dal periodo preindustriale, una variazione che non ha precedenti negli ultimi 65 milioni di anni (alta confidenza) o anche negli ultimi 300 milioni di anni di storia della Terra (media confidenza)». Ora, come è possibile che mentre circa 3 milioni di anni fa c’era in atmosfera più CO2 di oggi (si veda la fig. 5.2 IPCC AR5-WG1), per trovare un mare più acido di oggi bisogna risalire a più di 65 milioni di anni fa, e forse a 300 milioni di anni fa? (altro…)

Un utile libro di testo sul cambiamento climatico

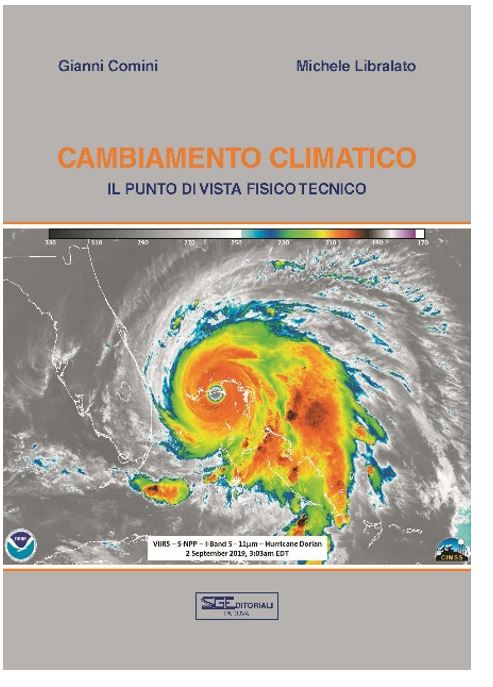

Il libro “Cambiamento climatico, il punto di vista fisico tecnico” di Gianni Comini e Michele Libralato (SGE editoriali) è un agile libro di testo per chi vuole partire dai fondamenti fisici del problema climatico per capire le sue implicazioni.

La conoscenza scientifica sul tema climatico è come noto enorme, se si pensa che l’ultimo Rapporto di valutazione dell’IPCC (i tre volumi del prossimo rapporto sono attesi per aprile, giugno e ottobre 2021) è formato da più di 5000 pagine, senza contare gli allegati. Per cui è sicuramente un merito riuscire a toccare quasi tutti i principali aspetti scientifici in sole 150 pagine, riuscendo altresì ad entrare nei dettagli di alcuni aspetti di base del problema, ad esempio spiegando le equazioni alla base del bilancio energetico terrestre o del budget del carbonio.

Il libro è un utile testo adatto anche come supporto alla didattica, in quanto presenta le conoscenze di base con un linguaggio didattico e figure chiare (molte tratte dai rapporti IPCC e tradotte con cura), nonché una ricca bibliografia.

Il libro è benvenuto anche perché fra chi ha ostinatamente negato le acquisizioni della scienza del clima in passato, ci sono stati docenti di fisica tecnica e di fisica-chimica. Mentre, come scrivono gli autori, studiando i rapporti dell’IPCC “ci si rende conto che le basi fisiche dell’IPCC sono, per lo più, argomenti di trasmissione del calore, termodinamica applicata e modellistica termofluidodinamica”.

Riportiamo qui l’indice (altro…)

Quando gli uragani devastanti non fanno notizia

Quando gli uragani toccano terra - in gergo  tecnico si dice che fanno landfall - negli Stati Uniti assistiamo spesso a dirette TV con meteorologi e cacciatori di tempeste che ne fanno la cronaca dal vivo e a titoli in evidenza nei grandi quotidiani.

tecnico si dice che fanno landfall - negli Stati Uniti assistiamo spesso a dirette TV con meteorologi e cacciatori di tempeste che ne fanno la cronaca dal vivo e a titoli in evidenza nei grandi quotidiani.

Non è così invece quando l’impatto riguarda paesi in via di sviluppo, ma anche quando l’uragano non colpisce direttamente un paese, ma ne agisce con la sua cosiddetta influenza indiretta (con piogge e vento indotte in zone lontane dalla traiettoria dell’occhio del ciclone).

(altro…)La climatologia e la sufficiente accuratezza

La prima mappa delle isoterme del pianeta (Alexander von Humboldt,

Sulle Linee Isoterme e la Distribuzione di Calore sulla Terra, 1817)

“Ma la climatologia non è una scienza esatta!” è un’affermazione a volte utilizzata per minimizzare e cercare di ridurre l’importanza del riscaldamento globale in atto, di suoi impatti, e sulle proiezioni per il futuro. Innanzitutto, molto ci sarebbe da capire su cosa si intenda per ‘scienza esatta’: una scienza in grado di modellare i fenomeni di cui si occupa e prevederne gli effetti senza alcuna incertezza? Una scienza in cui non esistono ambiguità possibili, e in cui a una precisa causa o insieme di cause segue necessariamente un preciso effetto o insieme di effetti, preciso nella sua entità, nello spazio e nel tempo?

Se queste sono le condizioni, non esistono “scienze esatte”, e tantomeno lo è la climatologia. Se invece con “scienza esatta” si intende una scienza dotata di proprie leggi specifiche con la loro struttura matematica e fisica, in grado di riprodurre e prevedere fenomeni con sufficiente accuratezza, ecco che la climatologia diviene esatta, come lo sono altre scienze che descrivono la natura. (altro…)

Aerosol, la “materia oscura” del sistema climatico

Se stessimo a sentire solo i media, più o meno social, sembrerebbe che il dibattito climatico sia ancora fermo a problematiche, come la causa del riscaldamento globale, risolte invece da almeno 30 anni, individuando nelle emissioni antropiche di CO2 la ragione largamente preponderante. Tuttavia, se solo coloro che negano ancora questa evidenza si informassero un poco di più, potrebbero trovare un sacco di materiale forse più interessante e realmente legato a dibattiti scientifici in corso. È il caso dell’ aerosol, una sorta di “materia oscura”, ancora sfuggente, nel sistema climatico.

Sono ormai decenni che le Nazioni Unite, attraverso l’IPCC, presentano una tabella (Fig. 1) in cui il contributo energetico (la cosiddetta “forzante radiativa”) dell’aerosol atmosferico al riscaldamento globale continua ad essere presentato con un livello di incertezza molto ampio. Certo, questo non può togliere ai gas climalteranti il primato nel modificare il clima del pianeta, ma è sufficiente a causare deviazioni, anche consistenti, nel trend generale (come ad esempio la pausa del riscaldamento globale negli anni ‘60-70) e, cosa interessante, forse anche nel brevissimo periodo (2010-2014).

Figura 1: Tabella dell’ultimo rapporto dell’IPCC nel 2013 con i contributi energetici delle varie componenti che influenzano il sistema climatico. L’ampia barra di incertezza legata agli aerosol è rimasta sostanzialmente invariata a partire dalla prima presentazione di questa tabella nel rapporto IPCC del 1995. (altro…)

Figura 1: Tabella dell’ultimo rapporto dell’IPCC nel 2013 con i contributi energetici delle varie componenti che influenzano il sistema climatico. L’ampia barra di incertezza legata agli aerosol è rimasta sostanzialmente invariata a partire dalla prima presentazione di questa tabella nel rapporto IPCC del 1995. (altro…)

L’ex-ambientalista che non ha ancora capito cos’è la crisi climatica

Nel libro “Elogio della crescita felice: contro l'integralismo ecologico”, Chicco Testa condisce un pastone di luoghi comuni sull’ambientalismo integralista con alcuni svarioni sul tema del cambiamento climatico, di cui sembra ignorare gli ultimi dieci anni di evidenze scientifiche, e di cui non riesce a cogliere la gravità.

Portare ottimismo e positività nella lotta al cambiamento climatico e in generale ai diversi problemi ambientali può essere una cosa utile e benemerita. Il libro di Chicco Testa, “Elogio della crescita felice: contro l'integralismo ecologico” non raggiunge l’obiettivo, a causa di un’analisi superficiale e spesso supponente in cui il “serio riformismo ambientalista” si riduce ad una minimizzazione della gravità dei problemi stessi, in nome di una fiducia irrazionale nei poteri taumaturgici dell’innovazione tecnologica.

Portare ottimismo e positività nella lotta al cambiamento climatico e in generale ai diversi problemi ambientali può essere una cosa utile e benemerita. Il libro di Chicco Testa, “Elogio della crescita felice: contro l'integralismo ecologico” non raggiunge l’obiettivo, a causa di un’analisi superficiale e spesso supponente in cui il “serio riformismo ambientalista” si riduce ad una minimizzazione della gravità dei problemi stessi, in nome di una fiducia irrazionale nei poteri taumaturgici dell’innovazione tecnologica.

Il libro tratta moltissime questioni ambientali, dalla gestione dei rifiuti all’inquinamento dell’aria, dagli OGM al glifosato, dall’elettrosmog all’energia nucleare, dalla Xylella alla plastica. Ci limitiamo qui a commentare come il libro affronta la questione dei cambiamenti climatici: un approccio vecchio di almeno 20 anni, in cui risuonano molte delle falsità e delle argomentazioni minimizzatrici della crisi climatica già sentite su Il Foglio, da parte degli ambienti liberisti (es. l’Istituto Bruno Leoni) che fino a ieri negavano l’esistenza del problema climatico. E con alcune tesi inedite. (altro…)

Conferenza SISC2020, online e gratuita

Visto che si dice

di approfittare delle opportunità che offre la crisi Covid-19, segnaliamo che quest’anno la conferenza annuale della Società Italiana per la Scienza del Clima (SISC) “ClimRisk2020: Time for Action! Raising the ambition of climate action in the age of global emergencies” si terrà in remoto e sarà visibile online gratuitamente, collegandosi a questo indirizzo della piattaforma Anymeets.

Si svolgerà da mercoledì 21 ottobre a venerdì 23 ottobre, con un ricco programma di relazioni che prevede cinque sessioni parallele su tutti i temi della scienza del clima; in più, sessioni poster che permettono, quando la sessione è attiva, di parlare con il presentatore.

Il programma dettagliato con i nomi dei relatori e i titoli degli interventi è qui.

Da notare le tre keynote lecture, di Sabine Fuss (The role of carbon dioxide removal for CO2 neutrality), di Scott Barret (The status and future perspectives for the global cooperation on climate change) e di Andra Meneganzin (From niche construction to ecological traps: an evolutionary perspective on anthropogenic climate change).

La lingua della conferenza è l’inglese.

Quello che ci insegna lo scandalo di Federico Rampini

Una sfida difficile ma non rinviabile

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dell’Europa resiste

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte III: il nostro contributo è piccolo

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte II: e allora la Cina?

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte I: gli impatti dell’energia solare e eolica

Quando la scienza si piega alla politica: il negazionismo climatico nel rapporto del Dipartimento dell’Energia USA

Tira un gran brutto vento

Diluvio, un grande romanzo sulla crisi climatica