Cerchiamo di metterci in tempo le mani

La catastrofica alluvione che ha colpito la zona di Valencia ha costretto molti mezzi di informazione ad occuparsi del legame fra riscaldamento globale e lâaumento dellâintensità degli eventi estremi di precipitazione. Come noto, si tratta di un legame da tempo messo in luce dai climatologi (si veda ad esempio il libro Tempeste di James Hansen, pubblicato nel 2008), evidenziato chiaramente nella letteratura scientifica, e ben riassunto dallâultimo rapporto IPCC, come già discusso qui.

La catastrofica alluvione che ha colpito la zona di Valencia ha costretto molti mezzi di informazione ad occuparsi del legame fra riscaldamento globale e lâaumento dellâintensità degli eventi estremi di precipitazione. Come noto, si tratta di un legame da tempo messo in luce dai climatologi (si veda ad esempio il libro Tempeste di James Hansen, pubblicato nel 2008), evidenziato chiaramente nella letteratura scientifica, e ben riassunto dallâultimo rapporto IPCC, come già discusso qui.

In diverse trasmissioni televisive (ad esempio qui e qui) i climatologi hanno avuto la possibilità di spiegare come lâaumento delle temperature dellâatmosfera e del mare siano state un fattore che ha intensificato la distruttività dellâevento meteorologico (qui un approfondimento sullâevento meteorologico e lo studio di attribuzione del World Weather Attribution).

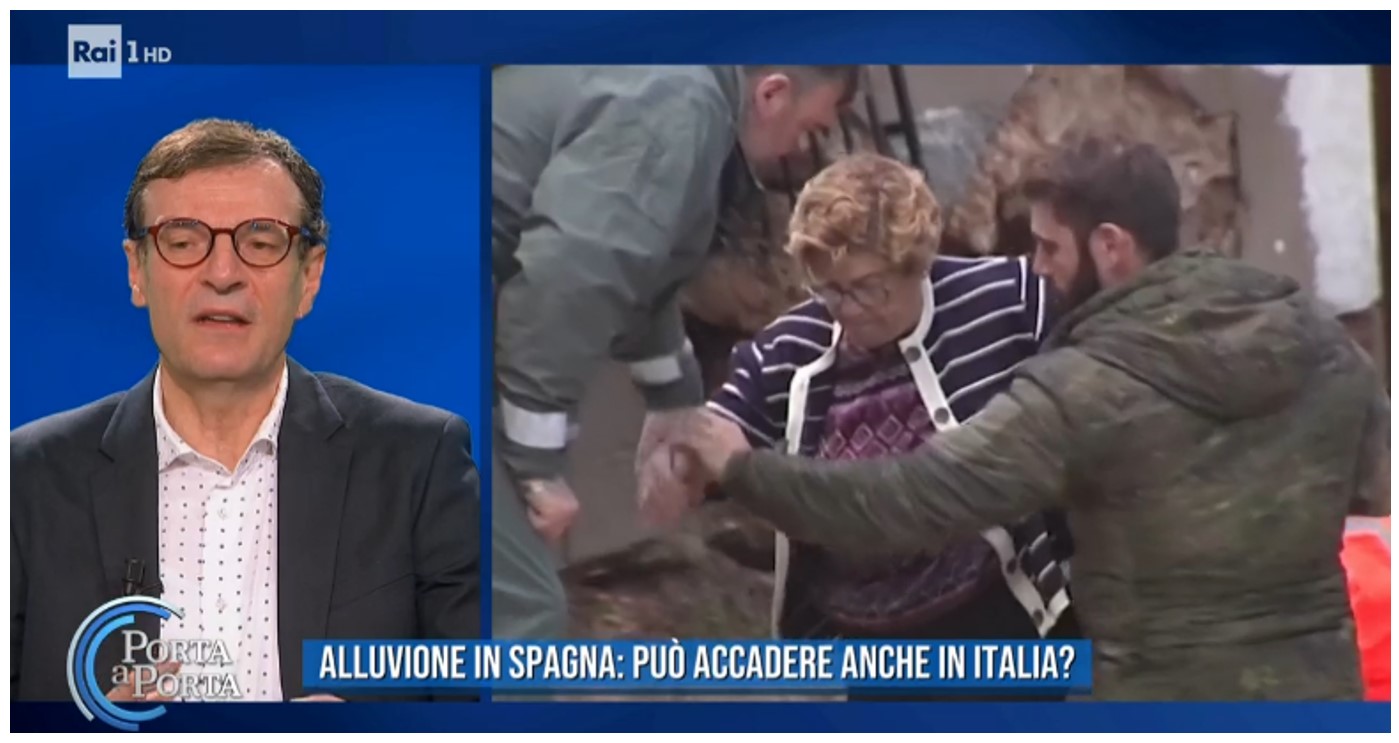

à interessante notare come la trasmissione âPorta a Portaâ ha trattato il tema nella puntata del 31 ottobre 2024. Lâimpostazione del conduttore, Bruno Vespa, ÃĻ stata tutta orientata a tranquillizzare che da noi un evento cosÃŽ disastroso non potrebbe accadere, perchÃĐ siamo meglio organizzati. âCon la protezione civile che abbiano noi una cosa del genere non potrebbe accadereâ ha affermato il conduttore e concetti simili sono stati ripresi da alcuni opinionisti come Tommaso Cerno (âlâItalia ÃĻ capace di fare una prevenzione costanteâ e Marcello Sorgi (âDa noi i soccorsi organizzati impediscono che i morti siano centinaiaâ).

Alla fine dei 15 minuiti dedicati al tema il Vespa ha rivolto al climatologo Claudio Cassardo  la seguente domanda âCondivise le cause, condivisa lâincuria, condiviso tutto, dal punto di vista operativo gli Italiani possono stare piÃđ tranquilli?â. La riposta di Cassardo ÃĻ stata chiara, ossia che il cambiamento climatico sta agendo e in futuro amplificherà questi fenomeni, quindi âanche se ora i numeri sono inferiori a quelli di Valencia non ÃĻ detto che in futuro continuino ad essere cosÃŽ perchÃĐ i fenomeni potrebbero essere piÃđ intensiâ.

la seguente domanda âCondivise le cause, condivisa lâincuria, condiviso tutto, dal punto di vista operativo gli Italiani possono stare piÃđ tranquilli?â. La riposta di Cassardo ÃĻ stata chiara, ossia che il cambiamento climatico sta agendo e in futuro amplificherà questi fenomeni, quindi âanche se ora i numeri sono inferiori a quelli di Valencia non ÃĻ detto che in futuro continuino ad essere cosÃŽ perchÃĐ i fenomeni potrebbero essere piÃđ intensiâ.

La conclusione di Vespa, ÃĻ stata âCerchiamo di metterci in tempo le maniâ. Lâauspicio – del tutto condivisibile – ÃĻ stato fatto di fretta, una battuta veloce prima di passare allâargomento successivo della puntata. Senza entrare nel merito di cosa si dovrebbe fare per metterci le mani. I rimanenti 75 minuti sono stati dedicati ad altro.

à stata una chiusura retorica, necessaria per non lasciare lo spettatore la sensazione di essere in pericolo: perchÃĐ il fine della trasmissione in fondo voleva essere questo, rassicurare. Una rassicurazione necessaria perchÃĐ gli impatti dei cambiamenti climatici iniziano a spaventare. E chi in fondo sa che non ce ne stiamo occupando, e non ha interesse ad occuparsene davvero in futuro, se non altro per motivi anagrafici, ha bisogno di qualcosa per contrastare lâansia che portano quelle immagini spaventose.

à probabile che Bruno Vespa non abbia idea di cosa voglia dire âmettere le maniâ concretamente alla questione climatica. In fondo non ha mai dedicato tempo a questo tema, e difficilmente ne dedicherà in futuro, se non per commentare la prossima tragedia. Non ÃĻ detto che abbia capito che sarebbe necessario innanzitutto riconoscere la crisi climatica come una questione centrale dello sviluppo socioeconomico dei prossimi decenni del nostro paese. Ma ÃĻ probabile che avverta che entrare nel merito di cosa câÃĻ da fare per âmetterci le maniâ vorrebbe già dire cambiare la narrazione e le priorità della politica nazionale. Una cosa scomoda. Per cui conviene limitarsi alle battute.

Testo di Stefano Caserini

11 responses so far

Vista la lentezza, se non l’inerzia, nel ridurre le emissioni climalteranti, bisognerebbe vedere se quanto si sta facendo per adeguare il territorio alla nuova realtà climatica sia sufficiente.

La sensazione ÃĻ che non lo sia. Ma magari qualcuno puÃē fornire dei dati piÃđ ottimistici.

Bruno Vespa, in occasione della Strage di Bologna, ha portato avanti per tutto il giorno la tesi che era esplosa una caldaia.

Solo a sera tarda, quando avevano trovato una voragine nel pavimento della sala d’attesa, aveva cautamente aperto ad altre possibilità .

Bruno Vespa ÃĻ una garanzia. Da 43 anni e oltre.

Le opere di mitigazione, laddove possibile, vanno portate avanti. Nessuno, perÃē, ricorda che il reticolo idrico (dai ruscelli di montagna ai fiumi di pianura) si ÃĻ sostanzialmente formato nell’arco degli ultimi 12.000 anni sulla base dell’erosione meteorica e delle precipitazioni che non sono fortemente cambiate (salvo Eventi Meteorologici Estremi, rari e molto distanziati nel tempo) nell’arco degli ultimi millenni. Quindi, ÃĻ inadeguato alle portate eccezionali attuali.

E’ solo negli ultimi 60 anni che la Tgm e l’umidità relativa sono incrementati sostanzialmente, generando tempeste di vento, cicloni tropicali, e piogge in quantità nettamente superiore rispetto alla media del passato. Ergo non penso sia possibile adeguare le arginature di rii, torrenti, fiumi a carattere torrentizio, e fiumi neppure delle aree che siano prone a fenomeni di Stau come la Romagna, o l’area di Valencia e tante altre con caratteristiche simili (i.e. mare vicino da un lato e alte montagne da un altro).

Vedo citato il nome del Prof. Claudio Cassardo. Recentemente ho letto una sua interessante intervista relativa alla catastrofe di Valencia al link: https://www.rsi.ch/info/mondo/Alluvioni-disastrose-ecco-perch%C3%A9-stanno-diventando-una-costante–2321871.html

C’ÃĻ chi comincia a chiamare le cose con il proprio nome.

https://www.theguardian.com/world/2024/nov/02/spain-apocalyptic-floods-climate-crisis-worse-big-oil-cop29

Da noi no, non potrebbe accadere…ecco a voi la delusione.

Le condizioni geografiche e geomorfologiche di buona parte del nostro paese non sono poi cosÃŽ diverse da quelle della costa meridionale spagnola. Come quella abbiamo rilievi montuosi, bacini idrografici relativamente corti e stretti e con corsi d’acqua principali che si riversano a mare lungo brevi tratti di pianura costiera, a stretto intervallo lâuno dallâaltro. Urbanizzazione altissima, consumo di suolo a livelli drammatici. Oltre che, come qui cerco di trattare, una serie di azioni non fatte, spesso nemmeno mai immaginate nÃĐ pianificate, aggravate invece da quanto fatto. Nessuna regione italiana ÃĻ immune al rischio idrogeologico.

Ma la cosa che fa davvero rabbia ha ragioni storiche! Cronaca e storia confermano che non c’ÃĻ alibi che tenga.

La cosa fa piÃđ rabbia dicevo, sia per la memoria corta dellâessere umano con questa mentalità fatalistica dellâineluttabile, sia perchÃĐ, sapendo che i fenomeni si vanno intensificando in vari modi, nulla ÃĻ stato fatto.

L’anno scorso avevo fatto un po’ di statistica spicciola sulla storicità degli eventi alluvionali emiliani del maggio 2023, colpita ancora recentemente nel settembre 2024.

Molto spesso la storia ci racconta che alcune regioni sono piÃđ o meno da sempre andate soggette ad eventi alluvionali importanti, spesso gravi e a volte catastrofici, nonostante una minor quantità di pioggia caduta, le cui registrazioni sono per lo piÃđ iniziate nel XX secolo.

E allora, forti delle cronache passate, con le aggravanti dellâintensificarsi in potenza, frequenza e intensità dei fenomeni a causa del cambiamento climatico, col peggiorativo dato dalla impermeabilizzazione e dallo scempio del territorio di aree sempre piÃđ vaste del territorio critico, perchÃĐ non attrezzarsi adeguatamente in termini di prevenzione, di disposizione di meccanismi di allerta delle popolazioni efficaci, di esercitazioni di protezione civile che insegnino come comportarsi, a cominciare dal non cercare di recuperare la propria automobile da box e garage sotto il piano stradale!

Anche la regione valenciana aveva una storia di alluvioni importante. Del tutto ignorata.

x miriam spalatro

Grazie per il link all’articolo del Guardian.

Una domanda: “Come la mettiamo coll’analfabetismo scientifico italiano, in specie dei politici (regionali e nazionali), per tacere di certi giornalisti frequentemente ospitati nei talk-show in TV?”

Nel reale, quali possibilità abbiamo di portare avanti idee di normale buon senso, basate su un minimo di logica scientifica?

Credo che la notizia sia che una trasmissione del genere abbia (per la prima volta?) dedicato una puntata al cambiamento climatico invitando anche una persona molto competente. Non credo ci si potesse aspettare di piÃđ ed e’ molto probabile che di cambiamenti climatici se ne occuperà ancora. Un segno dei tempi, temo.

Grazie Stefano

https://www.ft.com/content/3fc627f7-6539-4061-a19a-1657056f3620

Non ÃĻ che Donald Trump conta piÃđ di Bruno Vespa?

Riscaldamento globale, effetto serra, clima futuro: di Roberto VACCA,. 18 Dicembre 2024

La percentuale di biossido di carbonio (CO2) nell’atmosfera cresce. Nel 1958 era di 315 ppm (parti per milione), nel 2024 ÃĻ 424 ppm. Da 30 anni scienziati e pubblicisti ripetono: âQuesta crescita intensifica l’effetto serra e fa salire la temperatura dell’atmosfera. Tale riscaldamento globale, farà crescere la temperatura di 4 o 5°C in 50 anni. Si scioglieranno masse di ghiaccio in Antartide e Artide innalzando il livello del mare di vari metri; le città costiere saranno sommerse. L’aumento del CO2 nell’aria sarà causato dall’uso dei combustibili fossili. Occorre limitare queste emissioni â âdecarbonizzareâ.â Questi punti di vista considerati verità ufficiale, sono affermati dal Protocollo firmato a Kyoto nel 1997 dai governi di 150 Paesi, che mira a diminuire le emissioni di CO2 per tornare a un livello del 7% minore di quello del 1990. Il Protocollo non fu ratificato dagli USA perchÃĐ ritenuto dannoso alla loro economia: diminuirebbe i consumi energetici. Il CO2 ÃĻ considerato da taluni come inquinante â sebbene assicuri la vita vegetale sulla terra. In effetti la temperatura media della terra ÃĻ di 15°C (invece di -18°C) grazie allâeffetto serra. Questo ÃĻ dovuto per il 79% allâacqua e alle nubi e solo per il 14% al CO2. Ho calcolato con le equazioni differenziali di Volterra che nel ciclo attuale il valore massimo del tasso di CO2 nellâatmosfera supererà di poco 500 pmm (cioÃĻ metà dellâuno per mille).

L’argomento ÃĻ critico: esiste davvero un rischio grave? I pareri sono divisi. I catastrofisti e i loro oppositori (secondo i quali le attività antropiche influiscono poco sul clima globale) si affrontano sui media e in acri dibattiti pubblici. Firmano appelli e manifesti, pubblicano commenti venefici sostenendo che i documenti avversari sono poco qualificati. Il matematico Von Neumann elaborÃē una teoria dei modelli climatici (GCM – General Circulation Models), che prevede il tempo atmosferico con giorni di anticipo. I modelli, perÃē, sono inadeguati a formulare previsioni a lungo termine.

Nel 1842 Adhemar sostenne che le ere glaciali fossero causate da variazioni nell’orbita terrestre. L’idea fu ripresa dal serbo M. Milankovitch che dal 1912 al 1940 calcolÃē gli effetti sull’energia solare irradiata sulla terra di 3 ordini di fenomeni: variazione dell’eccentricità dell’orbita della Terra con periodo di 100.000 anni; variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre (tra 22° e 25°) con periodo di 40.000 anni; precessione degli equinozi con periodo di 22.000 anni. AttribuÃŽ a tali variazioni la causa delle ere glaciali degli ultimi 800.000 anni. La sua tesi fu confermata dallâanalisi delle bolle dâaria nei carotaggi di ghiaccio fino a profondità di alcuni kilometri in Antartide dalla spedizione russaVostok, in funzione del rapporto fra le quantità dei due isotopi dellâossigeno 18O e 16O contenuti nelle bolle.

Se ne deduce che le variazioni della temperatura sono determinate da regolarità della posizione e del moto della terra. Sono esse, quindi, a causare le variazioni del CO2 nellâatmosfera e non viceversa. Non ÃĻ lâaumentato effetto serra che produce il riscaldamento globale, ma ÃĻ lâinnalzamento di temperatura che fa crescere la percentuale di CO2 e questa contribuisce a sua volta allâaumento di temperatura.

Il carbonio presente nell’atmosfera come CO2 pesa 800 miliardi di tonnellate. La biosfera (alberi e piante) ne contiene 2.000 miliardi di tonnellate e i mari 37.000. E’ ragionevole pensare che comandino i mari – in base a meccanismi ancora non del tutto compresi.

20.000 anni fa Canada e Nord Europa erano coperti da uno strato di ghiaccio spesso 2000 metri. Anche a Sud il clima era piÃđ rigido. Da allora la temperatura ÃĻ salita di oltre 10 gradi in modo abbastanza discontinuo e, come accennato, câÃĻ una correlazione (ma non una relazione di causa-effetto) con le variazioni del tasso di CO2.

Nel 15° secolo rivolgimenti climatici dovuti probabilmente alla scarsità di macchie solari abbassarono la temperatura nell’Atlantico settentrionale producendo la mini era glaciale (dal 15° al 17° secolo): la Groenlandia fu abbandonata, l’Islanda aveva un solo porto libero da ghiacci e gli abitanti stavano per tornare in Danimarca. Poi la temperatura cominciÃē a salire di nuovo verso il 1700 – e non si bruciavano ancora combustibili fossili – indizio che l’effetto delle attività industriali viene sopravvalutato.

Negli ultimi decenni il tasso di CO2 atmosferico misurato a MaunaLoa, Havaii aumenta di continuo Ho calcolato lâequazione di Volterra

x = A/[1 + e(B t + C)] che descrive l’andamento delle serie storiche 1958-76, 1976-2006, 2007-2024.

(I parametri delle 3 equazioni sono riportate nella tabella seguente) [non riesco a incollare la tabella]. L’errore standard ÃĻ la radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze fra valori calcolati e valori misurati, divisa per la media dei valori. La costante di tempo ÃĻ il tempo per passare dal 10% al 90% del valore dell’asintoto.

A partire dal 1976 la concentrazione atmosferica di CO2 aumenta piÃđ velocemente che negli anni precedenti, ma mira ad asintoti bassi vicini allo 0.5 per mille,

Non ÃĻ ragionevole pensare, dunque, che gli uomini stiano causando danni ecologici gravi e irreversibili per il fatto che bruciano combustibili fossili. Non stiamo producendo, noi, un riscaldamento globale su scala planetaria.

Una misura efficace da prendere in ogni caso, consiste nello sviluppare energie alternative che evitino di bruciare i combustibili fossili. Fra queste: il fotovoltaico solare ad alto rendimento: teoricamente si potrebbe salire dal 15% attuale all’85%. Anche se bruciare petrolio e metano non ÃĻ rischioso ai fini dell’impatto sul clima, tali sostanze sono la base dell’industria petrolchimica e della plastica con utilità ben maggiore di quella ottenuta bruciandole.

Gli esperti hanno capito parecchie cose, ma non tutte. Non siamo in grado di fare previsioni a lungo termine sul clima. Il fisico danese H. Svensmark ritiene che lâaumento di 0,6°C della temperatura atmosferica verificatosi nellâultimo secolo dipenda sopratutto dalla diminuzione delle nuvole a bassa altitudine. Cicli climatici di circa 1000 anni sono causati da variazioni del campo magnetico solare: se ÃĻ forte, devia dalla Terra i raggi cosmici galattici per cui diminuisce la condensazione a bassa quota del vapore acqueo e la scarsità delle nuvole basse causa un aumento della temperatura.. Questo sta succedendo da qualche secolo e successe anche 1000 anni fa. Succede il contrario se il campo magnetico solare ÃĻ debole: i raggi cosmici galattici sono forti e ci sono piÃđ nuvole a bassa quota: la temperatura si abbassa come accadde nella mini era glaciale fra il XIII e il XVII secolo.

Ricordiamo, perÃē, che i modelli matematici, anche se ci impressionano mentre girano sui computer, vanno usati con prudenza. Prima di essere validati, non danno certezze. In questo settore della climatologia a lungo termine finora non abbiamo validazioni. Nessun modello ha previsto accuratamente eventi futuri con decenni di anticipo. Ricordiamo la frase di Galileo Galilei: “CiÃē che l’esperienza e i sensi ne dimostrano devesi anteporre a ogni discorso, ancorchÃĻ ne paresse assai fondato.”

Per l’accelerazione dell’azione climatica vedete questo nuovo paper:

https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4E1FAQEI_5XYpamMiQ/feedshare-document-pdf-analyzed/B4EZPMkEhjHEAY-/0/1734303833425?e=1735776000&v=beta&t=SC5ouiULZu2qifq1UvNsBE_jdl6_Fj253ewhmvGl7I0

Pathways for urgent action towards climate resilient development