L’epilogo dei ghiacci d’alta quota e la nuova ricerca del ghiaccio lunare

Il riscaldamento globale sta causando non solo la rapida scomparsa dei ghiacciai d’alta quota ma anche delle informazioni ambientali contenute. Per la glaciologia, ma anche per tutta la scienza e la tecnologia, si stanno per aprire nuove frontiere di studio e sfruttamento del ghiaccio nel sistema solare ed in primo luogo sulla Luna.

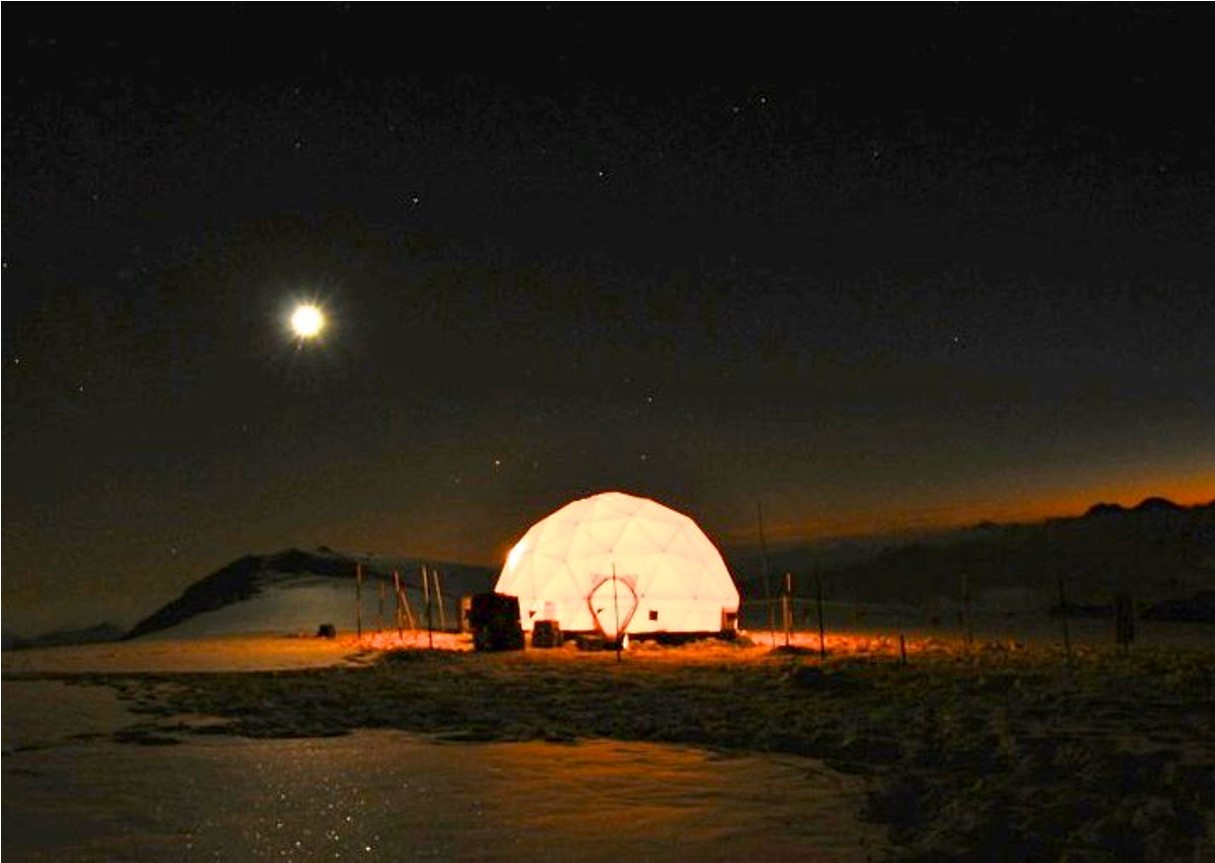

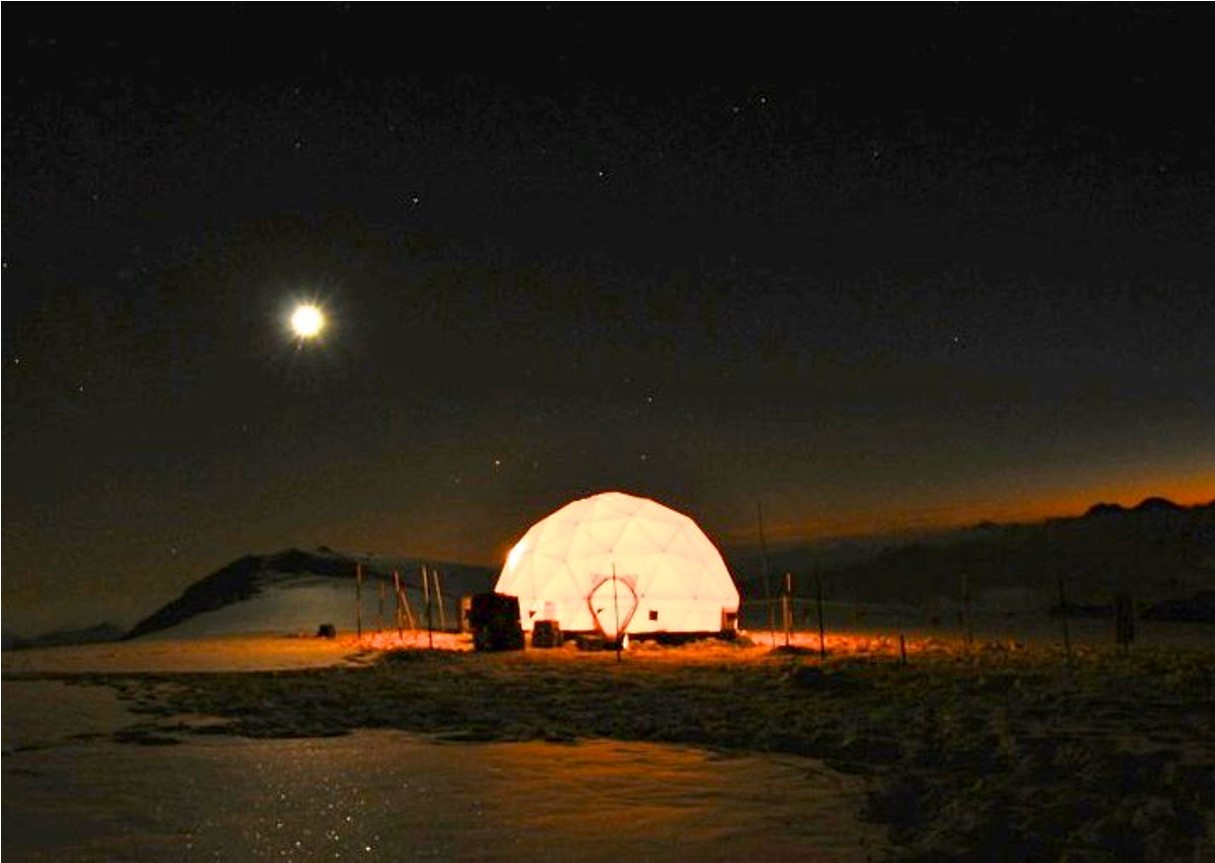

Figura 1: Immagine notturna del sito di estrazione di carote di ghiaccio d’alta quota (Ortles, 3859 m, Alpi Orientali) illuminato dalla Luna. (Foto: Jacopo Gabrieli; Progetto Ortles).

Uno degli indicatori più noti, e preoccupanti, della crisi ambientale in corso è il superamento delle cosiddette nove “soglie planetarie”, passaggi irreversibili con impatti su ampia scala in grado di destabilizzare l’intero sistema terrestre, ovvero: 1) clima; 2) biosfera; 3) cicli biogeochimici dell'azoto e del fosforo; 4) ozono stratosferico; 5) acidificazione degli oceani; 6) utilizzo d’acqua dolce; 7) cambiamenti d'uso del suolo; 8) carico di aerosol atmosferico; 9) Altri cambiamenti emergenti (ad esempio microplastiche; specie chimiche sintetiche etc.). Secondo una ricerca del 2023, ben (altro…)Anche ENI contribuisce al riscaldamento globale

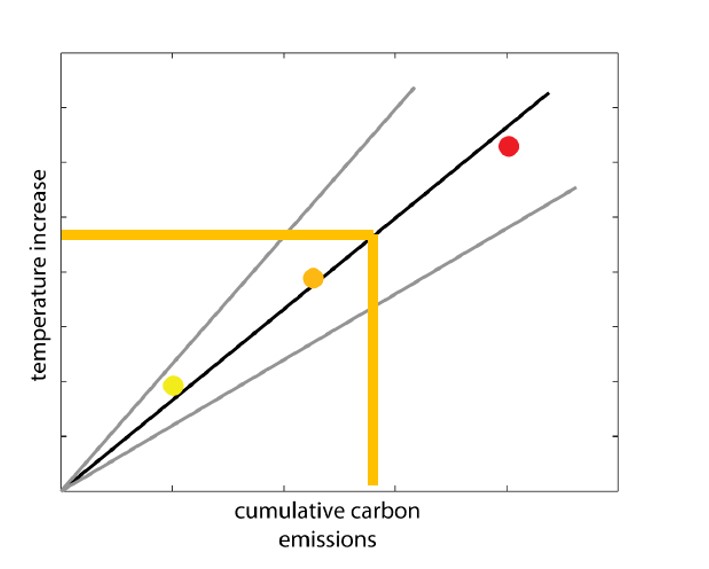

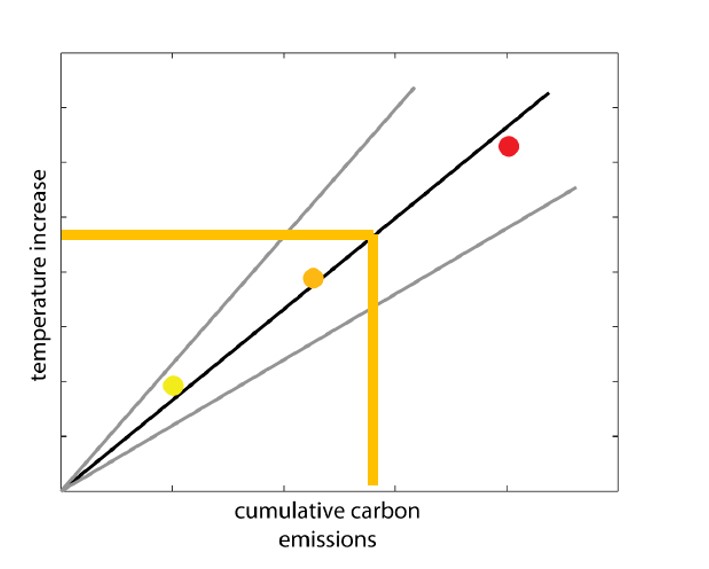

In alcuni passaggi delle memorie presentate della difesa di ENI in una causa legale, si nega il contributo al riscaldamento globale del principale produttore di combustibili fossili italiano, nonché forte emettitore diretto di gas serra. Al di là degli aspetti giuridici, ossia se sia giusto o no condannare ENI, giudizio che spetta ai giudici, intendiamo qui mostrare come quanto sostenuto non regge dal punto di vista scientifico, perché il legame fra emissioni e l’aumento delle temperature e gli impatti conseguenti è un’evidenza scientifica molto solida.

Nei documenti prodotti nell’ambito dell’azione legale intentata contro ENI e Cassa Depositi e Prestiti, chiamata La Giusta Causa, ci sono alcuni aspetti scientifici che hanno attirato l’attenzione del Comitato Scientifico di Climalteranti. Ci riferiamo in particolare ad alcuni passaggi delle memorie della difesa di ENI, in cui si nega il contributo al riscaldamento globale del principale produttore di combustibili fossili italiano, nonché forte emettitore diretto di gas serra.

La Giusta Causa, in cui viene chiesto ad ENI di limitare le sue emissioni più di quanto oggi previsto, e di rimborsare per i danni causati dalle sue emissioni, non è ancora arrivata a conclusione, si è in attesa del pronunciamento dei giudici. I 35 documenti fino ad ora prodotti sono disponibili in parte sul sito di ENI e più completi sul sito di ReCommon. 15 documenti sono stati prodotti dagli “attori” (Greenpeace, ReCommon e alcuni cittadini); 14 documenti sono stati prodotti da ENI, 3 da Cassa Depositi e Prestiti.

Ad esempio, nella memoria n. 2 di Eni al punto 154 si può leggere: “…l’assenza di un nesso di causalità che possa collegare le emissioni di Eni al cambiamento climatico…”. Oppure, nella memoria n. 3 al punto 31 si legge: “non è possibile dimostrare alcun nesso causale tra le emissioni di Eni e il fenomeno del cambiamento climatico in generale”

Tu quoque, Daniele!

A supporto di queste tesi gli avvocati hanno prodotto una relazione tecnica e due addendum firmati (altro…)

Nei documenti prodotti nell’ambito dell’azione legale intentata contro ENI e Cassa Depositi e Prestiti, chiamata La Giusta Causa, ci sono alcuni aspetti scientifici che hanno attirato l’attenzione del Comitato Scientifico di Climalteranti. Ci riferiamo in particolare ad alcuni passaggi delle memorie della difesa di ENI, in cui si nega il contributo al riscaldamento globale del principale produttore di combustibili fossili italiano, nonché forte emettitore diretto di gas serra.

La Giusta Causa, in cui viene chiesto ad ENI di limitare le sue emissioni più di quanto oggi previsto, e di rimborsare per i danni causati dalle sue emissioni, non è ancora arrivata a conclusione, si è in attesa del pronunciamento dei giudici. I 35 documenti fino ad ora prodotti sono disponibili in parte sul sito di ENI e più completi sul sito di ReCommon. 15 documenti sono stati prodotti dagli “attori” (Greenpeace, ReCommon e alcuni cittadini); 14 documenti sono stati prodotti da ENI, 3 da Cassa Depositi e Prestiti.

Ad esempio, nella memoria n. 2 di Eni al punto 154 si può leggere: “…l’assenza di un nesso di causalità che possa collegare le emissioni di Eni al cambiamento climatico…”. Oppure, nella memoria n. 3 al punto 31 si legge: “non è possibile dimostrare alcun nesso causale tra le emissioni di Eni e il fenomeno del cambiamento climatico in generale”

Tu quoque, Daniele!

A supporto di queste tesi gli avvocati hanno prodotto una relazione tecnica e due addendum firmati (altro…)

Nei documenti prodotti nell’ambito dell’azione legale intentata contro ENI e Cassa Depositi e Prestiti, chiamata La Giusta Causa, ci sono alcuni aspetti scientifici che hanno attirato l’attenzione del Comitato Scientifico di Climalteranti. Ci riferiamo in particolare ad alcuni passaggi delle memorie della difesa di ENI, in cui si nega il contributo al riscaldamento globale del principale produttore di combustibili fossili italiano, nonché forte emettitore diretto di gas serra.

La Giusta Causa, in cui viene chiesto ad ENI di limitare le sue emissioni più di quanto oggi previsto, e di rimborsare per i danni causati dalle sue emissioni, non è ancora arrivata a conclusione, si è in attesa del pronunciamento dei giudici. I 35 documenti fino ad ora prodotti sono disponibili in parte sul sito di ENI e più completi sul sito di ReCommon. 15 documenti sono stati prodotti dagli “attori” (Greenpeace, ReCommon e alcuni cittadini); 14 documenti sono stati prodotti da ENI, 3 da Cassa Depositi e Prestiti.

Ad esempio, nella memoria n. 2 di Eni al punto 154 si può leggere: “…l’assenza di un nesso di causalità che possa collegare le emissioni di Eni al cambiamento climatico…”. Oppure, nella memoria n. 3 al punto 31 si legge: “non è possibile dimostrare alcun nesso causale tra le emissioni di Eni e il fenomeno del cambiamento climatico in generale”

Tu quoque, Daniele!

A supporto di queste tesi gli avvocati hanno prodotto una relazione tecnica e due addendum firmati (altro…)

Nei documenti prodotti nell’ambito dell’azione legale intentata contro ENI e Cassa Depositi e Prestiti, chiamata La Giusta Causa, ci sono alcuni aspetti scientifici che hanno attirato l’attenzione del Comitato Scientifico di Climalteranti. Ci riferiamo in particolare ad alcuni passaggi delle memorie della difesa di ENI, in cui si nega il contributo al riscaldamento globale del principale produttore di combustibili fossili italiano, nonché forte emettitore diretto di gas serra.

La Giusta Causa, in cui viene chiesto ad ENI di limitare le sue emissioni più di quanto oggi previsto, e di rimborsare per i danni causati dalle sue emissioni, non è ancora arrivata a conclusione, si è in attesa del pronunciamento dei giudici. I 35 documenti fino ad ora prodotti sono disponibili in parte sul sito di ENI e più completi sul sito di ReCommon. 15 documenti sono stati prodotti dagli “attori” (Greenpeace, ReCommon e alcuni cittadini); 14 documenti sono stati prodotti da ENI, 3 da Cassa Depositi e Prestiti.

Ad esempio, nella memoria n. 2 di Eni al punto 154 si può leggere: “…l’assenza di un nesso di causalità che possa collegare le emissioni di Eni al cambiamento climatico…”. Oppure, nella memoria n. 3 al punto 31 si legge: “non è possibile dimostrare alcun nesso causale tra le emissioni di Eni e il fenomeno del cambiamento climatico in generale”

Tu quoque, Daniele!

A supporto di queste tesi gli avvocati hanno prodotto una relazione tecnica e due addendum firmati (altro…) L’analisi degli impegni sul clima dei partiti italiani nelle elezioni europee

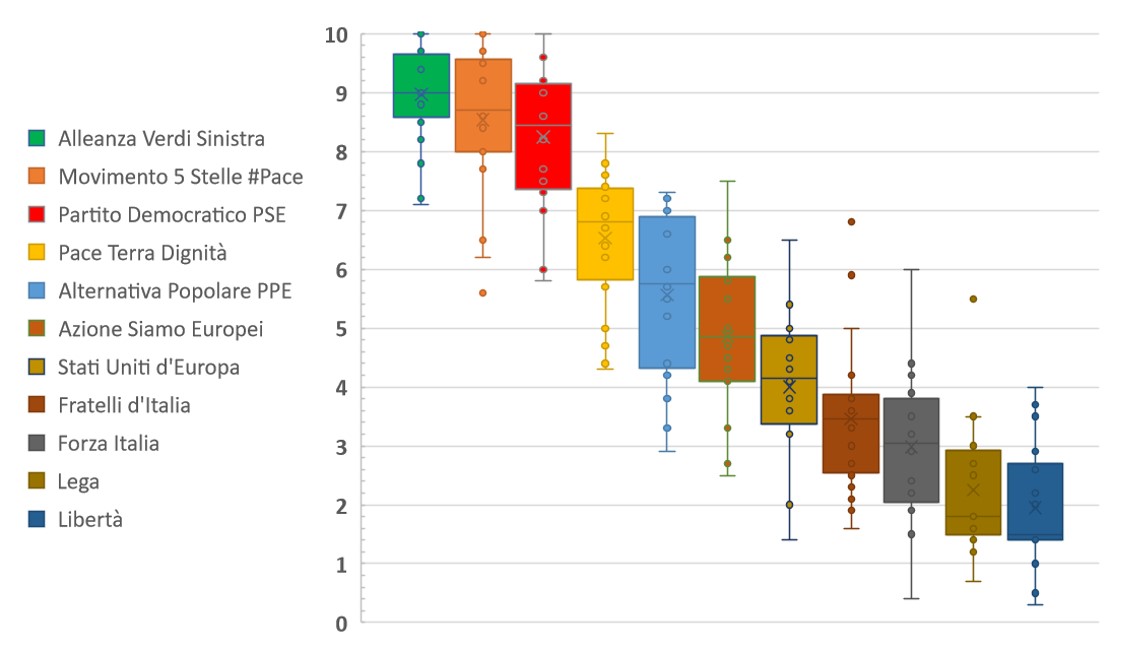

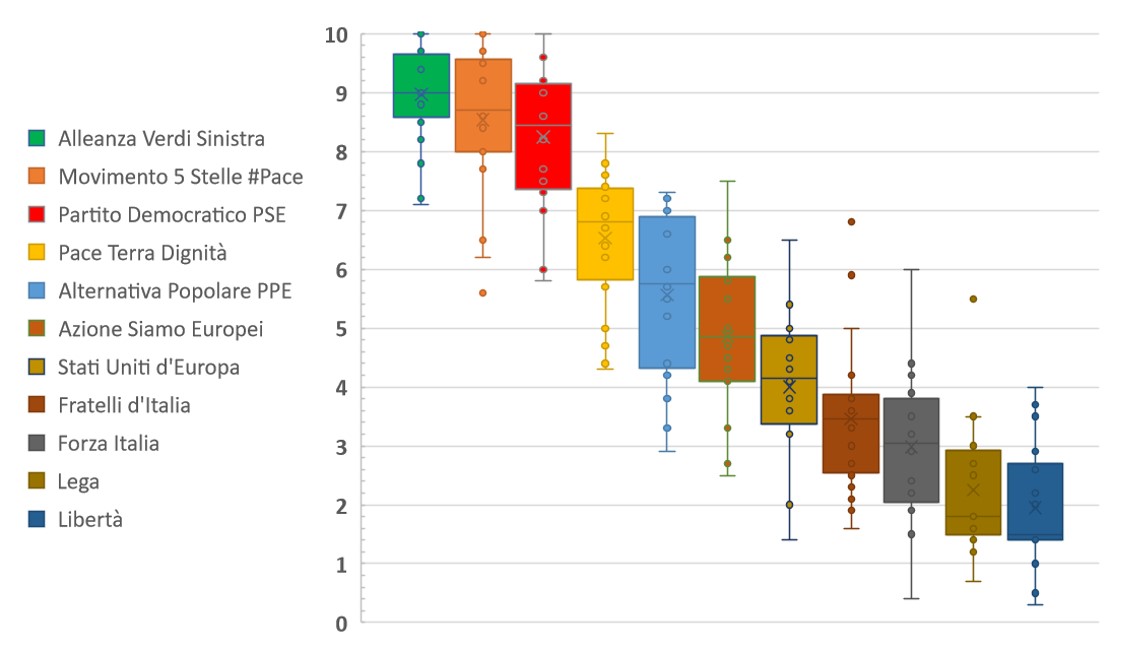

Numerosi componenti del Comitato Scientifico di Climalteranti hanno collaborato con l’Italian Climate Network (ICN) alla valutazione dell’impegno all’azione sul clima delle forze politiche italiane per le elezioni che si terranno l’8-9 giugno 2024. Questa valutazione si aggiunge a quella effettuata da Carbon Brief sugli impegni assunti nei manifesti dai principali gruppi del Parlamento europeo, descritta nel precedente post.

Nella valutazione sono stati considerati i programmi resi pubblici dalle diverse forze politiche italiane, resi anonimi e inviati ai valutatori. I 10 criteri utilizzati sono quelli presentati nel precedente post e nella valutazione dei programmi per le elezioni politiche 2022: Centralità, Settorialità, Ambizione, Fuoriuscita dai fossili, Investimenti pubblici, Equità e disuguaglianza, Distrazioni, Quadro internazionale, Negazionismo, Inattivismo.

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente sui programmi resi anonimi da ICN, ovvero privati di ogni riferimento o simbolo della forza politica che lo ha presentato, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 3 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Benché i criteri (altro…)

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente sui programmi resi anonimi da ICN, ovvero privati di ogni riferimento o simbolo della forza politica che lo ha presentato, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 3 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Benché i criteri (altro…)

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente sui programmi resi anonimi da ICN, ovvero privati di ogni riferimento o simbolo della forza politica che lo ha presentato, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 3 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Benché i criteri (altro…)

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente sui programmi resi anonimi da ICN, ovvero privati di ogni riferimento o simbolo della forza politica che lo ha presentato, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 3 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Benché i criteri (altro…) ELEZIONI UE 2024: COSA DICONO I MANIFESTI SULL’ENERGIA E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Pubblichiamo la traduzione del post del blog Carbonbreif in cui viene effettuata una valutazione degli impegni assunti dai principali gruppi del Parlamento europeo nei manifesti elettorali delle imminenti elezioni europee.

Le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno dal 6 al 9 giugno e daranno il via a un processo che stabilirà una nuova leadership dell'UE.

Circa 360 milioni di cittadini dell'UE hanno diritto di voto. Sceglieranno tra i rappresentanti dei partiti nazionali, ognuno dei quali è affiliato a un gruppo politico più ampio a livello europeo, che va dai comunisti all'estrema destra.

Il gruppo o la coalizione che otterrà il maggior numero di seggi parlamentari determinerà la leadership della prossima Commissione europea - il ramo esecutivo dell'UE - e contribuirà a determinare la direzione generale del blocco per il mandato 2024-2029.

L'equilibrio dei poteri in parlamento, che è uno degli organi legislativi dell'UE, giocherà anche un ruolo chiave nel determinare se nuove ambiziose politiche climatiche saranno approvate o meno.

Le elezioni arrivano in un momento critico per la politica climatica ed energetica in Europa. In mezzo alle (altro…)

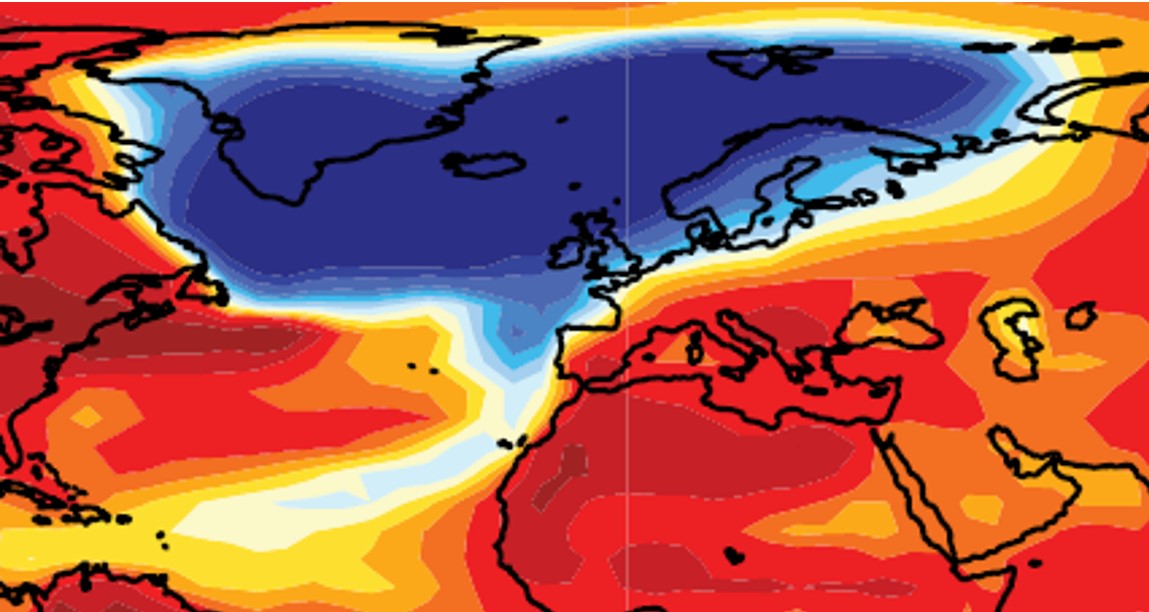

LA CIRCOLAZIONE ATLANTICA STA RAGGIUNGENDO UN PUNTO DI NON RITORNO?

Pubblichiamo la traduzione dell’articolo “Is the Atlantic Overturning Circulation Approaching a Tipping Point?” scritto dall’oceanografo e climatologo Stefan Rahmstorf sulla rivista Oceanography, un magistrale riassunto di come si è arrivati alla chiara comprensione dell’esistenza di un gravissimo rischio legato al superamento del punto di non ritorno che potrebbe portale al collasso della circolazione termoalina.

Riassunto

La grande corrente marina AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, in italiano capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, ndt) ha un impatto importante sul clima, non solo nell’Atlantico settentrionale ma anche a livello globale. I dati paleoclimatici mostrano che in passato la corrente è stata instabile, portando alcuni tra i cambiamenti climatici più eclatanti e improvvisi oggi conosciuti. Queste instabilità dell’Amoc sono dovute a due diversi tipi di punti di non ritorno, uno legato a un meccanismo di feedback positivo associato al trasporto a grande scala di sale, e l’altro alla convezione profonda e al relativo rimescolamento delle masse d’acqua. Questi punti di non ritorno presentano un grave rischio di cambiamento repentino della circolazione oceanica e del clima, proprio mentre stiamo spingendo il nostro pianeta sempre più fuori dal clima stabile dell’Olocene, verso acque inesplorate.

Introduzione

Nel 1751 il capitano di una nave negriera inglese fece una scoperta storica. Durante la navigazione alla latitudine di 25° Nord nell'Oceano Atlantico settentrionale subtropicale, il capitano Henry Ellis calò un «misuratore marino a secchiello», ideato e fornitogli dal reverendo britannico Stephen Hales, oltre le calde acque superficiali in profondità. Per mezzo di una lunga fune e di un sistema di valvole si poteva portare sul ponte l'acqua da varie profondità e leggerne la temperatura tramite un termometro incorporato. Con sua sorpresa, il capitano Ellis scoprì (altro…)

Pubblichiamo la traduzione dell’articolo “Is the Atlantic Overturning Circulation Approaching a Tipping Point?” scritto dall’oceanografo e climatologo Stefan Rahmstorf sulla rivista Oceanography, un magistrale riassunto di come si è arrivati alla chiara comprensione dell’esistenza di un gravissimo rischio legato al superamento del punto di non ritorno che potrebbe portale al collasso della circolazione termoalina.

Riassunto

La grande corrente marina AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, in italiano capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, ndt) ha un impatto importante sul clima, non solo nell’Atlantico settentrionale ma anche a livello globale. I dati paleoclimatici mostrano che in passato la corrente è stata instabile, portando alcuni tra i cambiamenti climatici più eclatanti e improvvisi oggi conosciuti. Queste instabilità dell’Amoc sono dovute a due diversi tipi di punti di non ritorno, uno legato a un meccanismo di feedback positivo associato al trasporto a grande scala di sale, e l’altro alla convezione profonda e al relativo rimescolamento delle masse d’acqua. Questi punti di non ritorno presentano un grave rischio di cambiamento repentino della circolazione oceanica e del clima, proprio mentre stiamo spingendo il nostro pianeta sempre più fuori dal clima stabile dell’Olocene, verso acque inesplorate.

Introduzione

Nel 1751 il capitano di una nave negriera inglese fece una scoperta storica. Durante la navigazione alla latitudine di 25° Nord nell'Oceano Atlantico settentrionale subtropicale, il capitano Henry Ellis calò un «misuratore marino a secchiello», ideato e fornitogli dal reverendo britannico Stephen Hales, oltre le calde acque superficiali in profondità. Per mezzo di una lunga fune e di un sistema di valvole si poteva portare sul ponte l'acqua da varie profondità e leggerne la temperatura tramite un termometro incorporato. Con sua sorpresa, il capitano Ellis scoprì (altro…) Prima l’uovo o la gallina? Come prendere fischi per fiaschi nella correlazione tra CO2 e temperatura

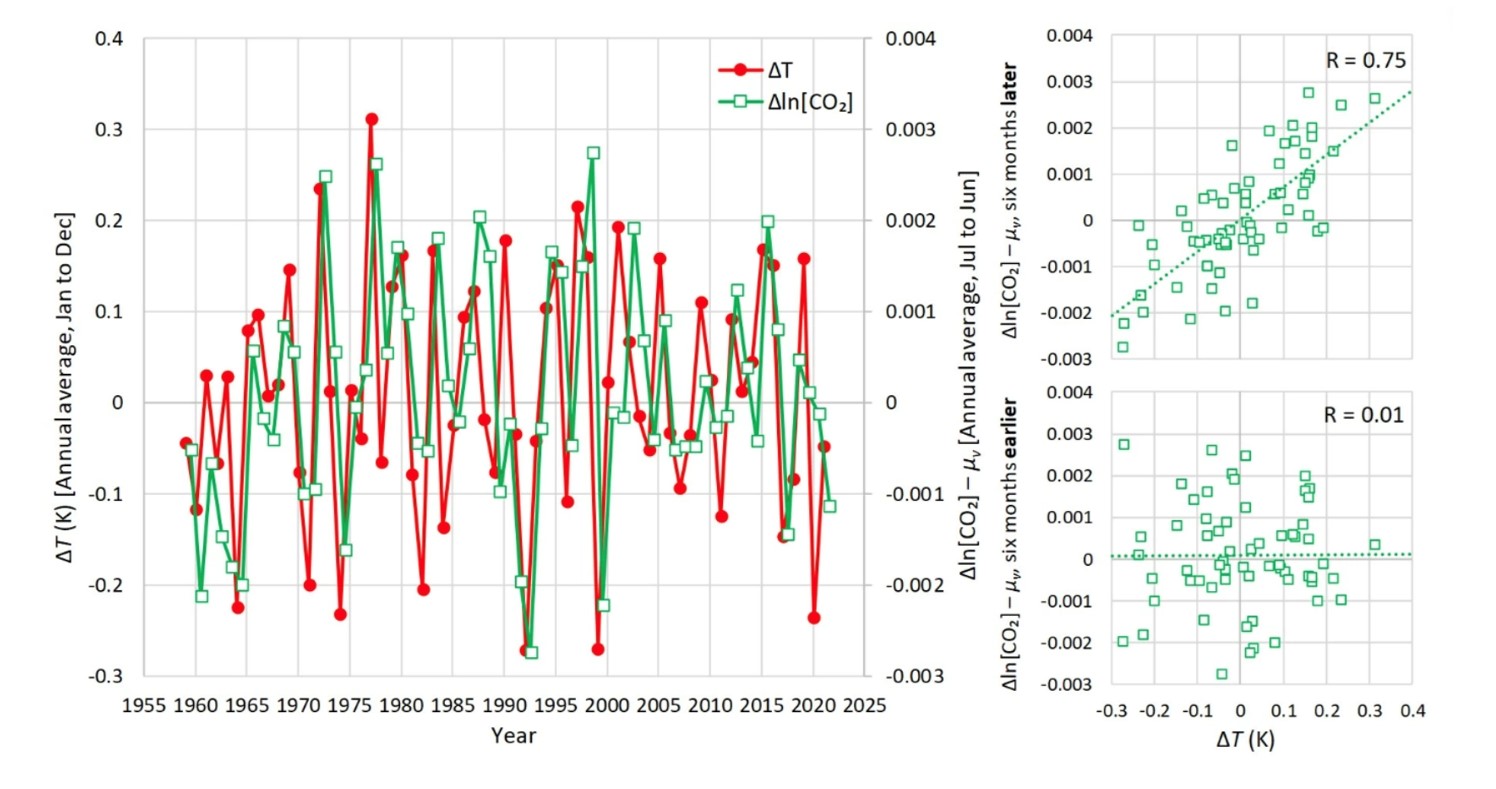

Un recente articolo suggerisce che l’accumulo di CO2 in atmosfera sia causato dall’influenza della temperatura sui sistemi naturali, e non dai combustibili fossili. Ma è un clamoroso abbaglio, come confondere il freno con l’acceleratore.

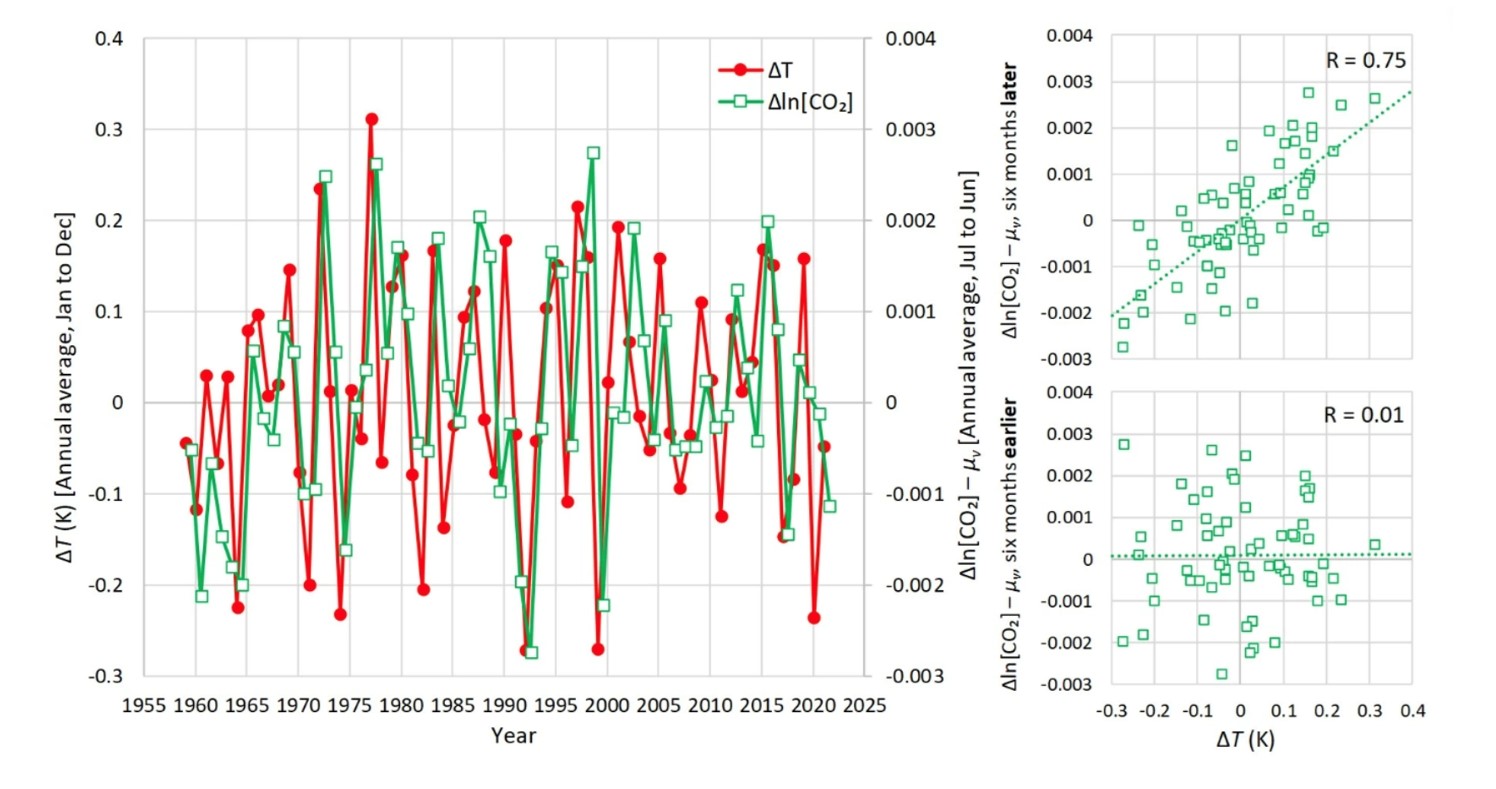

Qualche mese fa è uscito un articolo scientifico intitolato “Su galline, uova, temperature e CO2: nessi causali nell’atmosfera terrestre” coordinato da Demetris Koutsoyiannis, professore di Idrologia all’Università di Atene. L'articolo, pubblicato dalla rivista Sci – MDPI (una rivista del tutto marginale nel settore della climatologia, senza neppure un impact factor), analizza la correlazione tra differenza di temperatura (ΔT) e differenza di concentrazione di CO2 atmosferica (CO2) nel corso degli ultimi 60 anni. La correlazione risulta evidente tra ΔT e CO2 di sei mesi dopo, mentre risulta nulla tra ΔT e CO2 di sei mesi prima (figura sotto). Da queste correlazioni gli autori concludono che non sia la variazione dei livelli di CO2 a influenzare le temperature, come affermato da un secolo di scienza del clima e dall’IPCC, ma l’esatto opposto.

Gli autori proseguono affermando, tra le altre cose, che: (i) la sequenza da loro suggerita (prima aumenta la temperatura e poi la concentrazione atmosferica di CO2) è cosa ben nota nella storia geologica del pianeta; (ii) attualmente le emissioni dovute alle attività umane rappresentano solo il 4% del totale: le emissioni naturali sono dominanti, e il loro aumento - a causa dell’aumento della temperatura – è più di tre volte superiore a (altro…)

Gli autori proseguono affermando, tra le altre cose, che: (i) la sequenza da loro suggerita (prima aumenta la temperatura e poi la concentrazione atmosferica di CO2) è cosa ben nota nella storia geologica del pianeta; (ii) attualmente le emissioni dovute alle attività umane rappresentano solo il 4% del totale: le emissioni naturali sono dominanti, e il loro aumento - a causa dell’aumento della temperatura – è più di tre volte superiore a (altro…)

Gli autori proseguono affermando, tra le altre cose, che: (i) la sequenza da loro suggerita (prima aumenta la temperatura e poi la concentrazione atmosferica di CO2) è cosa ben nota nella storia geologica del pianeta; (ii) attualmente le emissioni dovute alle attività umane rappresentano solo il 4% del totale: le emissioni naturali sono dominanti, e il loro aumento - a causa dell’aumento della temperatura – è più di tre volte superiore a (altro…)

Gli autori proseguono affermando, tra le altre cose, che: (i) la sequenza da loro suggerita (prima aumenta la temperatura e poi la concentrazione atmosferica di CO2) è cosa ben nota nella storia geologica del pianeta; (ii) attualmente le emissioni dovute alle attività umane rappresentano solo il 4% del totale: le emissioni naturali sono dominanti, e il loro aumento - a causa dell’aumento della temperatura – è più di tre volte superiore a (altro…) La lettera aperta della comunità scientifica di clima e ambiente alle famiglie politiche europee

Climalteranti aderisce alla lettera aperta rivolta da alcune associazioni scientifiche europee alle forze politiche che – in tutti i paesi europei – si presenteranno alle prossime elezioni, in vista di un incontro che si terrà il 3 maggio a Venezia

Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche europee mettono questi valori al cuore della loro azione.

Come scienziati di clima a ambiente che appartengono alle società e alle istituzioni scientifiche europee, vogliamo però sottolineare che poter scegliere il futuro del nostro continente dipende anche dall’affrontare la crisi del clima e della biodiversità: una crisi annunciata da decenni di studi e ormai purtroppo visibile nella vita quotidiana,

Non agire esporrà infatti la nostra patria a eventi climatici sempre più estremi, a una crescente incertezza economica ed alimentare, all’inabitabilità di intere zone del mondo e a conseguenti, imponenti migrazioni, dalle regioni vicine ma anche tra diverse regioni dell’Europa. Saremo così obbligati a politiche di emergenza, che assorbiranno sempre più risorse: privandoci, in ultima analisi, proprio della libertà di scegliere liberamente il nostro percorso nel futuro.

Per questo chiediamo a (altro…)

Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche europee mettono questi valori al cuore della loro azione.

Come scienziati di clima a ambiente che appartengono alle società e alle istituzioni scientifiche europee, vogliamo però sottolineare che poter scegliere il futuro del nostro continente dipende anche dall’affrontare la crisi del clima e della biodiversità: una crisi annunciata da decenni di studi e ormai purtroppo visibile nella vita quotidiana,

Non agire esporrà infatti la nostra patria a eventi climatici sempre più estremi, a una crescente incertezza economica ed alimentare, all’inabitabilità di intere zone del mondo e a conseguenti, imponenti migrazioni, dalle regioni vicine ma anche tra diverse regioni dell’Europa. Saremo così obbligati a politiche di emergenza, che assorbiranno sempre più risorse: privandoci, in ultima analisi, proprio della libertà di scegliere liberamente il nostro percorso nel futuro.

Per questo chiediamo a (altro…)

Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche europee mettono questi valori al cuore della loro azione.

Come scienziati di clima a ambiente che appartengono alle società e alle istituzioni scientifiche europee, vogliamo però sottolineare che poter scegliere il futuro del nostro continente dipende anche dall’affrontare la crisi del clima e della biodiversità: una crisi annunciata da decenni di studi e ormai purtroppo visibile nella vita quotidiana,

Non agire esporrà infatti la nostra patria a eventi climatici sempre più estremi, a una crescente incertezza economica ed alimentare, all’inabitabilità di intere zone del mondo e a conseguenti, imponenti migrazioni, dalle regioni vicine ma anche tra diverse regioni dell’Europa. Saremo così obbligati a politiche di emergenza, che assorbiranno sempre più risorse: privandoci, in ultima analisi, proprio della libertà di scegliere liberamente il nostro percorso nel futuro.

Per questo chiediamo a (altro…)

Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche europee mettono questi valori al cuore della loro azione.

Come scienziati di clima a ambiente che appartengono alle società e alle istituzioni scientifiche europee, vogliamo però sottolineare che poter scegliere il futuro del nostro continente dipende anche dall’affrontare la crisi del clima e della biodiversità: una crisi annunciata da decenni di studi e ormai purtroppo visibile nella vita quotidiana,

Non agire esporrà infatti la nostra patria a eventi climatici sempre più estremi, a una crescente incertezza economica ed alimentare, all’inabitabilità di intere zone del mondo e a conseguenti, imponenti migrazioni, dalle regioni vicine ma anche tra diverse regioni dell’Europa. Saremo così obbligati a politiche di emergenza, che assorbiranno sempre più risorse: privandoci, in ultima analisi, proprio della libertà di scegliere liberamente il nostro percorso nel futuro.

Per questo chiediamo a (altro…) Come abbandonare i combustibili fossili

Nel panorama dei libri disponibili sul cambiamento climatico e la transizione energetica è arrivato finalmente un libro la cui lettura è fortemente consigliata a quanti – troppi, purtroppo – sostengono che fare a meno dei combustibili fossili non si può, costa troppo, è troppo complesso o ci vorranno secoli.

“L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili” (Luce edizioni), scritto da Marco Giusti, spiega come la transizione sia possibile, entrando nel merito delle decine e decine di passi di cui si compone il percorso della transizione. È una sorta di guida, quasi un manuale, in grado di scendere nel concreto tenendo comunque il riferimento allo scenario generale.

In 350 pagine, il libro passa in rassegna gli strumenti a disposizione per fare a meno dei combustibili fossili, spiegandone i principi di funzionamento, i pro e i contro, i costi e le opportunità. Un racconto semplice ma non semplicistico, inevitabilmente accompagnato da tabelle e grafici. Inoltre, il libro mostra sia il contesto del sistema energetico attuale che la fattibilità di un piano per raggiungere emissioni nette zero nei prossimi decenni. Non è il racconto dei tanti scenari discussi nella letteratura scientifica, e riassunti dal terzo volume dei Rapporti IPCC. È un piano costruito dall’autore, ingegnere con 30 anni di esperienza nel settore energetico, passo dopo passo, sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze maturate anche “sul campo”.

Le scelte del piano di profonda decarbonizzazione proposto dall’autore sono ben argomentate; sicuramente non saranno interamente condivisibili (anche chi scrive non concorda al 100%), ma un pregio del libro è far capire il peso delle singole scelte sui numeri finali della transizione. Per cui, alla fine le differenze possono essere viste come minori. In effetti, anche dal confronto, proposto nel libro, fra lo scenario dell’autore e quelli proposti da vari centri studi internazionali (ad esempio gli scenari netzero by 2050 dell’IEA - Agenzia Internazionale dell’Energia), non appaiono in fondo grandi differenze. Questo perché oggi alcuni aspetti della transizione energetica sono ormai chiari: ad esempio il ruolo chiave di eolico e solare, dell’elettrificazione, dell’efficienza energetica e dello stoccaggio dell’energia.

Il libro contiene tantissimi dati, conti, confronti. Entra nel merito di potenze, efficienze, superfici, litri di biocarburanti o perdite di trasmissione. Spiega cosa sono le pompe di calore, i vantaggi dell’auto elettrica rispetto a quella con biocarburanti, la bassa convenienza degli accumulatori domestici (un capitolo su cui quando incrocio l’autore intavolerò una discussione perché non mi ha convinto del tutto), come si possono bilanciare le reti con tanta potenza rinnovabile, come funzionano le Comunità Energetiche Rinnovabili... Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Chi vuole partecipare alla transizione – che è già iniziata ma va tremendamente accelerata – e ha bisogno disaperne di più sul come fare, ora ha una buona fonte a disposizione per documentarsi. (altro…)

Nel panorama dei libri disponibili sul cambiamento climatico e la transizione energetica è arrivato finalmente un libro la cui lettura è fortemente consigliata a quanti – troppi, purtroppo – sostengono che fare a meno dei combustibili fossili non si può, costa troppo, è troppo complesso o ci vorranno secoli.

“L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili” (Luce edizioni), scritto da Marco Giusti, spiega come la transizione sia possibile, entrando nel merito delle decine e decine di passi di cui si compone il percorso della transizione. È una sorta di guida, quasi un manuale, in grado di scendere nel concreto tenendo comunque il riferimento allo scenario generale.

In 350 pagine, il libro passa in rassegna gli strumenti a disposizione per fare a meno dei combustibili fossili, spiegandone i principi di funzionamento, i pro e i contro, i costi e le opportunità. Un racconto semplice ma non semplicistico, inevitabilmente accompagnato da tabelle e grafici. Inoltre, il libro mostra sia il contesto del sistema energetico attuale che la fattibilità di un piano per raggiungere emissioni nette zero nei prossimi decenni. Non è il racconto dei tanti scenari discussi nella letteratura scientifica, e riassunti dal terzo volume dei Rapporti IPCC. È un piano costruito dall’autore, ingegnere con 30 anni di esperienza nel settore energetico, passo dopo passo, sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze maturate anche “sul campo”.

Le scelte del piano di profonda decarbonizzazione proposto dall’autore sono ben argomentate; sicuramente non saranno interamente condivisibili (anche chi scrive non concorda al 100%), ma un pregio del libro è far capire il peso delle singole scelte sui numeri finali della transizione. Per cui, alla fine le differenze possono essere viste come minori. In effetti, anche dal confronto, proposto nel libro, fra lo scenario dell’autore e quelli proposti da vari centri studi internazionali (ad esempio gli scenari netzero by 2050 dell’IEA - Agenzia Internazionale dell’Energia), non appaiono in fondo grandi differenze. Questo perché oggi alcuni aspetti della transizione energetica sono ormai chiari: ad esempio il ruolo chiave di eolico e solare, dell’elettrificazione, dell’efficienza energetica e dello stoccaggio dell’energia.

Il libro contiene tantissimi dati, conti, confronti. Entra nel merito di potenze, efficienze, superfici, litri di biocarburanti o perdite di trasmissione. Spiega cosa sono le pompe di calore, i vantaggi dell’auto elettrica rispetto a quella con biocarburanti, la bassa convenienza degli accumulatori domestici (un capitolo su cui quando incrocio l’autore intavolerò una discussione perché non mi ha convinto del tutto), come si possono bilanciare le reti con tanta potenza rinnovabile, come funzionano le Comunità Energetiche Rinnovabili... Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Chi vuole partecipare alla transizione – che è già iniziata ma va tremendamente accelerata – e ha bisogno disaperne di più sul come fare, ora ha una buona fonte a disposizione per documentarsi. (altro…) La circolazione oceanica dell’Atlantico e il sistema della Corrente del Golfo si stanno avvicinando ad un punto di non-ritorno

Pubblichiamo la traduzione del post scritto per Realclimate dell’oceanografo e climatologo Stefan Rahmstorf, “New study suggests the Atlantic overturning circulation AMOC “is on tipping course”. Il termine AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, in italiano capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, è il termine scientifico per indicare l’intera circolazione oceanica che trasporta acqua e calore verso nord, e di cui una parte è la ben nota “Corrente del golfo”. Lo studio appena pubblicato, che si aggiunge ad altri usciti nei mesi scorsi, indica un rischio di gravissimo sconvolgimento del clima europeo come feedback del surriscaldamento indotto dalle attività umane.

Un nuovo lavoro è stato pubblicato oggi in Science Advances. Il suo titolo è esplicativo: “Segnali precoci osservabili e basati sulla fisica del sistema dicono che AMOC si avvia ad un punto di non-ritorno”. Lo studio fa seguito ad un altro scritto da colleghi danesi nello scorso luglio, che allo stesso modo indagava i segnali precoci di un punto di svolta dell’AMOC (ne abbiamo parlato qui) ma usando metodi e dati diversi.

Il nuovo lavoro di van Westen et al. è un avanzamento importante nella conoscenza della stabilità dell’AMOC, e viene da quello che considero un centro leader negli studi di stabilità dell’AMOC, Utrecht, Paesi Bassi (alcuni dei loro contributi, sviluppati negli ultimi 20 anni, sono nella lista dei lavori di riferimento, con autori come Henk Dijkstra, René van Westen, Nanne Weber, Sybren Drijfhout ed altri.)

L'articolo è il risultato di un importante sforzo computazionale, basato sull'esecuzione di un modello climatico all'avanguardia (il modello CESM con risoluzione orizzontale di 1° per la componente oceano/ghiaccio marino e 2° per la componente atmosfera/terra), per 4.400 anni di simulazione modellistica. Ci sono voluti 6 mesi per farlo funzionare sui 1.024 core della struttura di supercalcolo olandese, il più grande sistema nei Paesi Bassi in termini di calcolo ad alte prestazioni.

Si tratta del primo tentativo sistematico di trovare il punto di non ritorno dell'AMOC in un modello climatico globale accoppiato oceano-atmosfera di buona risoluzione spaziale, utilizzando l'approccio di quasi-equilibrio che ho sperimentato nel 1995 con un modello con solo la componente oceanica, con risoluzione relativamente bassa, data la limitata potenza di calcolo disponibile 30 anni fa.

Se non avete familiarità con le questioni riguardanti il rischio di bruschi cambiamenti della circolazione oceanica, (altro…)

Quando il negazionista climatico delira

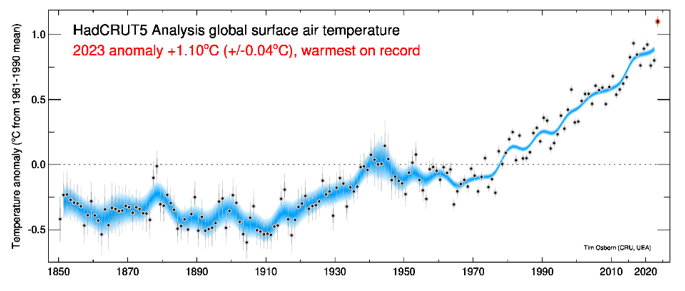

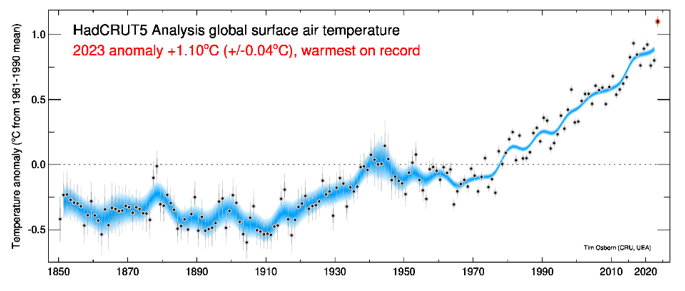

Nei 15 anni di attività di Climalteranti abbiamo incontrato tante tesi infondate sul clima, tanti errori, esagerazioni, fraintendimenti sulla scienza del clima, oppure le cosiddette bufale. L’ultimo articolo pubblicato su La Verità da Franco Battaglia è invece classificabile nella categoria dei deliri. Ne parliamo perché segna la definitiva sconfitta del negazionismo climatico, ormai ridotto ad argomenti del tutto inconsistenti, palesemente assurdi. La tesi dell’articolo è che tutti i dati delle temperature globali usati dagli scienziati del clima non hanno alcun valore. Abbiamo chiesto un commento al Prof. Maurizio Maugeri, fisico dell’atmosfera e uno dei principali esperti delle serie storiche dei dati delle temperature italiane.

Tra le tante strampalate argomentazioni proposte dai negazionisti per affermare che non vi siano cambiamenti climatici in atto, quella proposta da Franco Battaglia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 18 gennaio 2024, intitolato “Il mito temperatura media globale non ha nessun valore scientifico”, merita sicuramente una menzione. Essa riesce infatti a collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria delle argomentazioni più assurde.

L’idea di fondo dell’articolo è quella di affermare che il concetto di temperatura media planetaria dell’aria non abbia senso e che non abbia quindi senso parlare di un suo cambiamento.

Come spesso accade per i negazionisti, anche in questo caso Franco Battaglia parte da premesse che possono avere una propria ragionevolezza. Egli afferma, infatti, che quando si opera una media tra diversi numeri occorre farlo in modo corretto e aggiunge che la media esprime solo parzialmente le caratteristiche di una serie di numeri che possono essere meglio descritte da un insieme più ampio di indicatori statistici. Ma è completamente assurdo che da queste premesse l’autore arrivi poi a dire che non abbia senso mediare le temperature, prima nel tempo, per arrivare dai valori istantanei a delle medie giornaliere, mensili e annuali, e poi nello spazio, per arrivare da valori locali a valori rappresentativi di aree più vaste che possono andare da singole aree geografiche a intere nazioni o continenti o anche all’intero Pianeta. Questa operazione va naturalmente fatta in modo critico e rigoroso, e occorre evitare errori in ogni passo della procedura, ma è quanto fanno da molti decenni i climatologi di tutto il mondo (e non solo sui dati delle temperature) per fornire informazioni di grande importanza per la scienza del clima.

Un esempio riguarda la possibile non completezza delle serie di dati che si usano (altro…)

Tra le tante strampalate argomentazioni proposte dai negazionisti per affermare che non vi siano cambiamenti climatici in atto, quella proposta da Franco Battaglia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 18 gennaio 2024, intitolato “Il mito temperatura media globale non ha nessun valore scientifico”, merita sicuramente una menzione. Essa riesce infatti a collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria delle argomentazioni più assurde.

L’idea di fondo dell’articolo è quella di affermare che il concetto di temperatura media planetaria dell’aria non abbia senso e che non abbia quindi senso parlare di un suo cambiamento.

Come spesso accade per i negazionisti, anche in questo caso Franco Battaglia parte da premesse che possono avere una propria ragionevolezza. Egli afferma, infatti, che quando si opera una media tra diversi numeri occorre farlo in modo corretto e aggiunge che la media esprime solo parzialmente le caratteristiche di una serie di numeri che possono essere meglio descritte da un insieme più ampio di indicatori statistici. Ma è completamente assurdo che da queste premesse l’autore arrivi poi a dire che non abbia senso mediare le temperature, prima nel tempo, per arrivare dai valori istantanei a delle medie giornaliere, mensili e annuali, e poi nello spazio, per arrivare da valori locali a valori rappresentativi di aree più vaste che possono andare da singole aree geografiche a intere nazioni o continenti o anche all’intero Pianeta. Questa operazione va naturalmente fatta in modo critico e rigoroso, e occorre evitare errori in ogni passo della procedura, ma è quanto fanno da molti decenni i climatologi di tutto il mondo (e non solo sui dati delle temperature) per fornire informazioni di grande importanza per la scienza del clima.

Un esempio riguarda la possibile non completezza delle serie di dati che si usano (altro…)

Tra le tante strampalate argomentazioni proposte dai negazionisti per affermare che non vi siano cambiamenti climatici in atto, quella proposta da Franco Battaglia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 18 gennaio 2024, intitolato “Il mito temperatura media globale non ha nessun valore scientifico”, merita sicuramente una menzione. Essa riesce infatti a collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria delle argomentazioni più assurde.

L’idea di fondo dell’articolo è quella di affermare che il concetto di temperatura media planetaria dell’aria non abbia senso e che non abbia quindi senso parlare di un suo cambiamento.

Come spesso accade per i negazionisti, anche in questo caso Franco Battaglia parte da premesse che possono avere una propria ragionevolezza. Egli afferma, infatti, che quando si opera una media tra diversi numeri occorre farlo in modo corretto e aggiunge che la media esprime solo parzialmente le caratteristiche di una serie di numeri che possono essere meglio descritte da un insieme più ampio di indicatori statistici. Ma è completamente assurdo che da queste premesse l’autore arrivi poi a dire che non abbia senso mediare le temperature, prima nel tempo, per arrivare dai valori istantanei a delle medie giornaliere, mensili e annuali, e poi nello spazio, per arrivare da valori locali a valori rappresentativi di aree più vaste che possono andare da singole aree geografiche a intere nazioni o continenti o anche all’intero Pianeta. Questa operazione va naturalmente fatta in modo critico e rigoroso, e occorre evitare errori in ogni passo della procedura, ma è quanto fanno da molti decenni i climatologi di tutto il mondo (e non solo sui dati delle temperature) per fornire informazioni di grande importanza per la scienza del clima.

Un esempio riguarda la possibile non completezza delle serie di dati che si usano (altro…)

Tra le tante strampalate argomentazioni proposte dai negazionisti per affermare che non vi siano cambiamenti climatici in atto, quella proposta da Franco Battaglia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 18 gennaio 2024, intitolato “Il mito temperatura media globale non ha nessun valore scientifico”, merita sicuramente una menzione. Essa riesce infatti a collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria delle argomentazioni più assurde.

L’idea di fondo dell’articolo è quella di affermare che il concetto di temperatura media planetaria dell’aria non abbia senso e che non abbia quindi senso parlare di un suo cambiamento.

Come spesso accade per i negazionisti, anche in questo caso Franco Battaglia parte da premesse che possono avere una propria ragionevolezza. Egli afferma, infatti, che quando si opera una media tra diversi numeri occorre farlo in modo corretto e aggiunge che la media esprime solo parzialmente le caratteristiche di una serie di numeri che possono essere meglio descritte da un insieme più ampio di indicatori statistici. Ma è completamente assurdo che da queste premesse l’autore arrivi poi a dire che non abbia senso mediare le temperature, prima nel tempo, per arrivare dai valori istantanei a delle medie giornaliere, mensili e annuali, e poi nello spazio, per arrivare da valori locali a valori rappresentativi di aree più vaste che possono andare da singole aree geografiche a intere nazioni o continenti o anche all’intero Pianeta. Questa operazione va naturalmente fatta in modo critico e rigoroso, e occorre evitare errori in ogni passo della procedura, ma è quanto fanno da molti decenni i climatologi di tutto il mondo (e non solo sui dati delle temperature) per fornire informazioni di grande importanza per la scienza del clima.

Un esempio riguarda la possibile non completezza delle serie di dati che si usano (altro…)

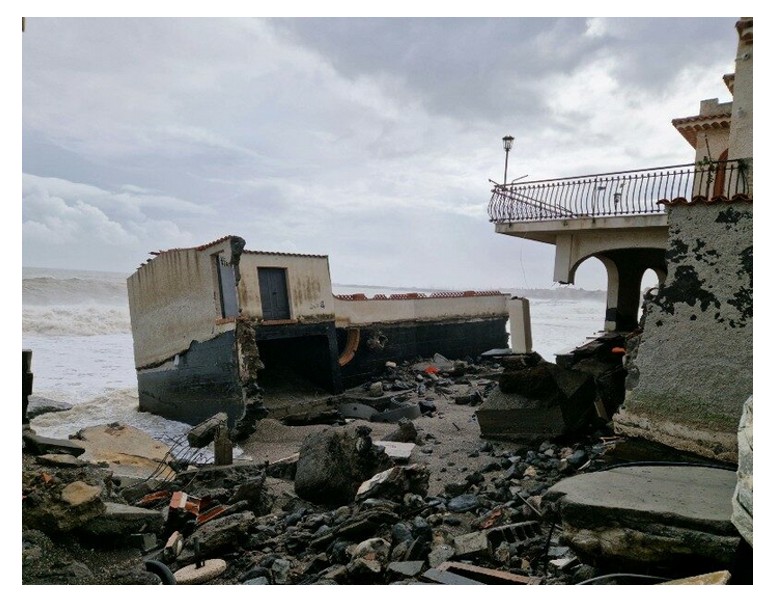

Il ciclone Harry, la normalità dell’emergenza

Il ciclone Harry, che ha colpito dal 19 al 22 gennaio il sud Italia, Malta e Tunisia, e le impressionanti distruzioni portate dai venti, dalle piogge e dalle mareggiate, possono essere visti per molti aspetti come un caso da manuale di quanto la crisi climatica ci sta mostrando e continuerà a mostrarci in futuro. Un evento legato al cambiamento climatico Il ciclone mediterraneo Harry è stato un evento meteomarino probabilmente senza precedenti da tanti decenni. Certamente in passato non c’erano...

Ancora un anno caldo: il 2025 al 2° posto tra gli anni più caldi. In Italia è il quarto anno più caldo

I dati della NOAA/NCEP posizionano l’anno appena trascorso al terzo posto tra gli anni più caldi, mentre la media con altri quattro database climatici porta al 2° posto, ex-aequo con il 2023. In quasi tutti i casi, le anomalie termiche rispetto al cinquantennio preindustriale 1850-1900 sono vicine al limite di 1,5 °C citato dall’Accordo di Parigi, pur non superandolo come l’anno scorso. In Italia, invece, il 2025 risulta il quarto anno più caldo della serie, con un’anomalia di 1,77 °C...

Perché la nostra mente è l’ostacolo più grande nella lotta al cambiamento climatico

Il cambiamento climatico non è solo una crisi ambientale. È, prima di tutto, una crisi cognitiva. È da questa tesi, tanto semplice quanto scomoda, che prende le mosse Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai (Solferino, 2025) del filosofo della scienza Matteo Motterlini, uno dei libri più stimolanti e originali usciti recentemente sul tema. A differenza di molti testi che si concentrano sulle soluzioni tecnologiche o sugli aspetti scientifici del riscaldamento globale, Motterlini sposta il fuoco su un punto spesso rimosso:...

Quello che ci insegna lo scandalo di Federico Rampini

Ha suscitato un poco di stupore il violento attacco del giornalista Federico Rampini agli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici, nella sua rubrica Oriente e Occidente sul sito web del Corriere della Sera. In sintesi, nel post e video “L’Apocalisse climatica che era un falso. Cosa insegna lo scandalo della rivista Nature”, Rampini ha preso spunto da un fatto normale in ambito scientifico, il ritiro di un articolo scientifico sui danni economici dei cambiamenti climatici a seguito della scoperta...

Una sfida difficile ma non rinviabile

Pochi mesi fa, nella primavera 2025, il fisico Antonello Pasini, ricercatore Cnr e noto divulgatore, oltre che animatore del comitato La Scienza al Voto, ha dato alle stampe un agile volumetto di 163 pagine intitolato “La sfida climatica. Dalla scienza alla politica: ragioni per il cambiamento” (Codice Edizioni, 2025, 18€). Nel libro l’autore affronta, in ogni capitolo e in rapida sequenza, le diverse sfaccettature della sfida complessa che ci troviamo a fronteggiare: nel primo capitolo si discute della sfida scientifica...

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dell’Europa resiste

Con l’approvazione degli obiettivi per il 2035 nel Consiglio europeo, l’Europa riafferma sostanzialmente i propri ambiziosi impegni. L’Italia ha votato a favore, nonostante anni di lamentele contro le politiche europee. Il 5 novembre 2025 l’Unione Europea ha formalmente inviato al segretariato della Convenzione sul clima il nuovo NDC (National determined contribution) previsto dall’Accordo di Parigi, ossia il documento con cui l’Unione europea aggiorna gli impegni congiunti sul tema del cambiamento climatico dei suoi 27 Stati membri. Questo aggiornamento avviene dopo...

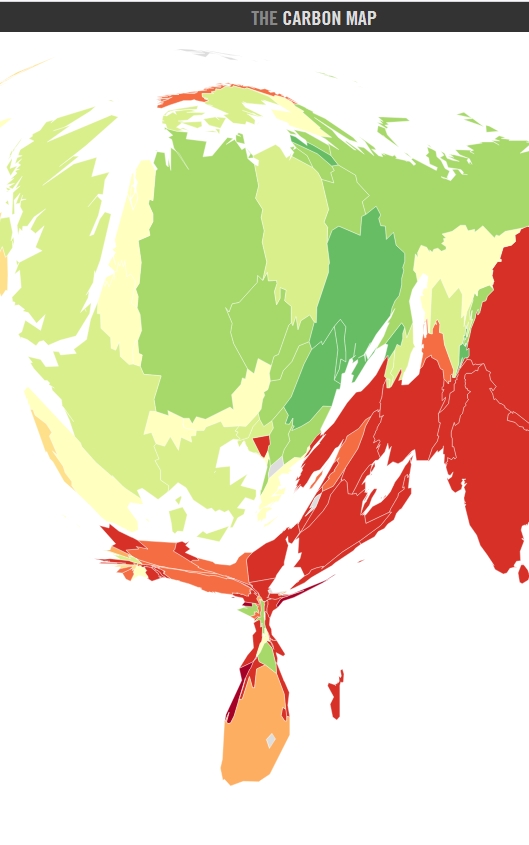

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte III: il nostro contributo è piccolo

Un altro classico del discorso inattivista sul clima consiste nel definire poco importanti le riduzioni delle emissioni italiane o europee, in quanto sarebbero solo una piccola quota delle emissioni globali. Generalmente si cita il contributo percentuale alle emissioni globali dell’Europa, altre volte quello dell’Italia, per dire che la loro riduzione darebbe scarsi benefici al clima del pianeta. Mettendo questi contributi in contrapposizione a quelli della Cina o di altri paesi. Altre volte si cita quale sarebbe la riduzione nelle temperature...

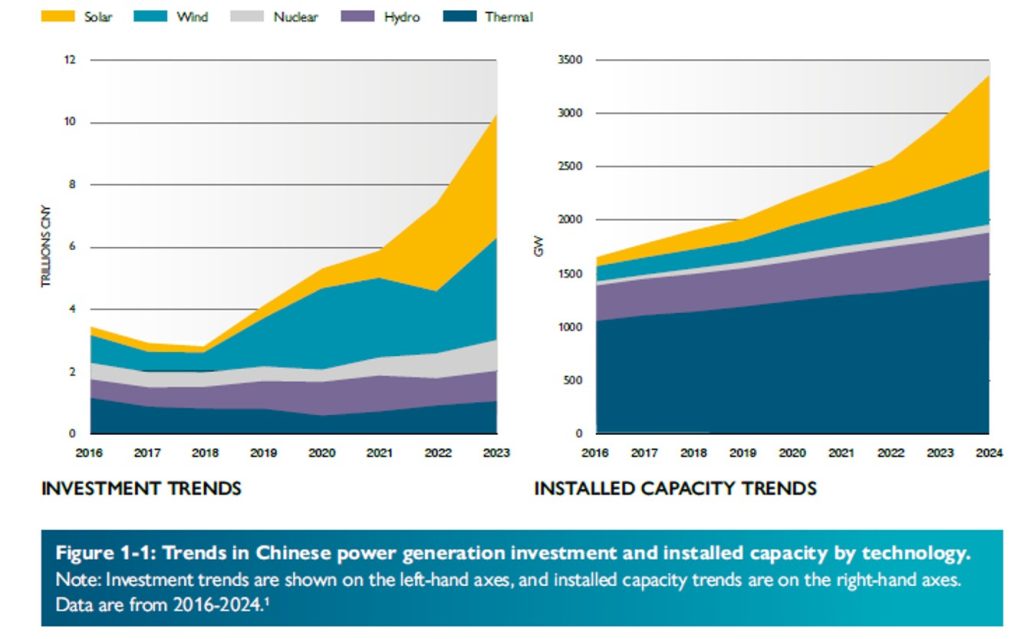

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte II: e allora la Cina?

Una delle tesi più frequenti dell’inattivismo climatico è il riferimento ad un presunto disimpegno della Cina sulle politiche climatiche: tesi smentita dalla realtà, dato che il paese sta affrontando una drastica e complessa transizione del settore energetico e ambisce ad assumere la leadership della lotta ai cambiamenti climatici nel nuovo ordine mondiale che si sta definendo. Negli ultimi tempi ha preso piede nella retorica dell’inattivismo climatico un argomento che appare efficace, quello secondo cui la Cina continua a costruire centrali...

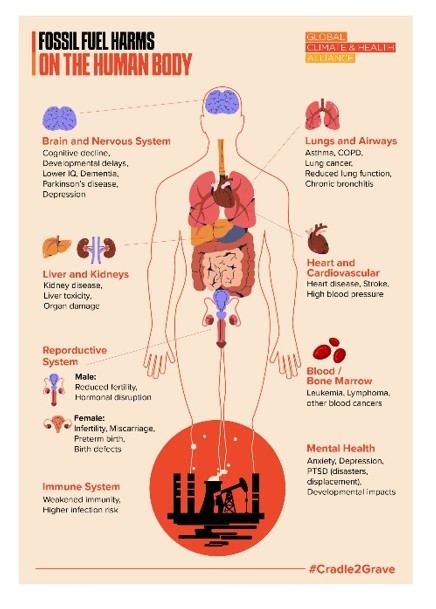

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte I: gli impatti dell’energia solare e eolica

Sul sito del Corriere della Sera sono state riproposte molte tesi tipiche dell’inattivismo climatico, che hanno l’obiettivo di rallentare la transizione energetica. Pubblichiamo qui la prima parte di una serie di post che hanno l’obiettivo di confutare queste argomentazioni, partendo da quella secondo cui gli impianti di energia rinnovabile, e in particolare di solare fotovoltaica e eolica, avrebbero forti impatti ambientali, o che non sarebbero convenienti da un punto di vista ambientale. Una tesi basata su esagerazioni, distorsioni e a...

Quando la scienza si piega alla politica: il negazionismo climatico nel rapporto del Dipartimento dell’Energia USA

Il 23 luglio 2025, il Dipartimento dell’Energia (DOE) degli Stati Uniti ha pubblicato un documento intitolato A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate. Il rapporto si vorrebbe proporre come una revisione critica del consenso scientifico sui cambiamenti climatici, in aperto contrasto rispetto agli esiti consolidati del Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6), che rappresenta la sintesi più autorevole, completa e condivisa della letteratura scientifica sul clima. La pubblicazione del DOE è volta a sostenere...