Senza sorprese, nel 2023 nuovo record delle temperature globali. In Italia è il secondo anno più caldo

Le analisi preliminari dei dati della NOAA/NCEP e quelle parziali sugli altri database climatici permettono di affermare che il 2023 è risultato di nuovo l'anno più caldo da quando si misurano le temperature, con un'anomalia pari a poco meno di +1,5 °C rispetto al periodo preindustriale. Un aumento di quasi un decimo di grado rispetto al precedente record del 2016. Per quanto riguarda l'Italia, l'anomalia registrata è stata inferiore a quella dello scorso anno, che era però stata spaventosa (oltre +2,2 °C in più rispetto al periodo preindustriale) ma, con i suoi +2 °C risulta comunque il secondo valore della serie delle temperature annue disponibili.

Come è ormai tradizione, all’inizio del nuovo anno si tirano le somme sull'anno appena trascorso usando come riferimento abituale le anomalie di temperatura estratte dal database NOAA/NCEP della NOAA, che fornisce i dati su punti griglia equispaziati di 2,5° in longitudine e latitudine. Nel fare i calcoli, considererò sia tutto il globo terrestre che un rettangolo che comprende l'Italia e i mari prospicienti. Nelle tabelle farò un riferimento anche ai valori di alcuni database storici (GISS, HadCRU, ERA5), anche se incompleti, considerando gli ultimi dodici mesi disponibili.

I numeri mostrati sulle tabelle sono le anomalie rispetto al periodo storico 1850-1900 (noto come periodo preindustriale), mentre le mappe mostrano le anomalie rispetto al trentennio più recente (1991-2020). Nella tabella 1, che riassume i principali risultati a scala mondiale, ho inserito soltanto gli anni a partire dal (altro…)

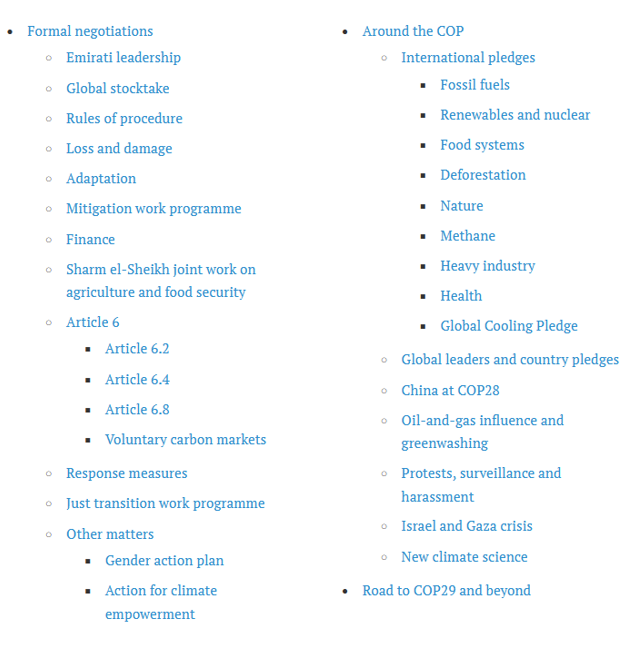

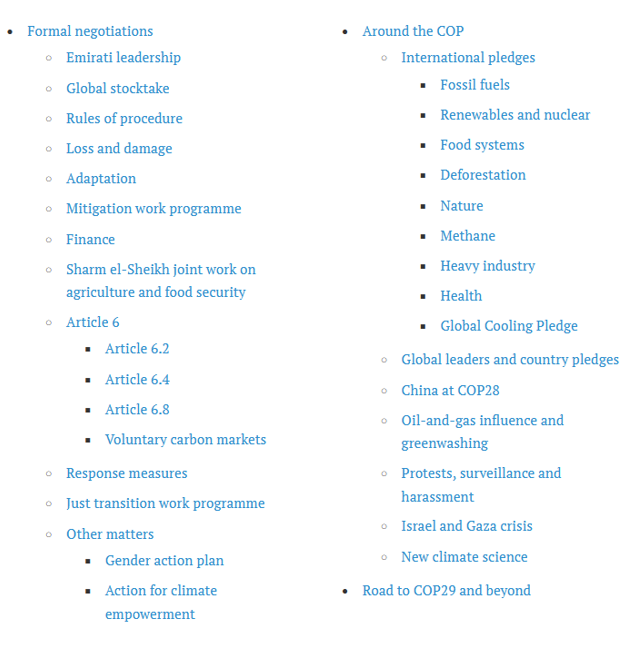

La COP28 di Dubai e il “transitioning away” dai combustibili fossili

La COP di Dubai ha visto l’approvazione di numerosi documenti, fra cui quello relativo al primo Global Stocktake. Oltre alla novità dell’introduzione in un documento ufficiale delle COP del riferimento all’abbandono dei combustibili fossili, non mancano i riferimenti alle valutazioni dell’IPCC e dell’IEA. Come e quando sarà possibile capire se è solo retorica o se è un passo importante nella lotta al riscaldamento globale?

La COP28 di Dubai, terminata il 13 dicembre 2023, ha visto l’approvazione di 34 decisioni su diversi temi “storici” del negoziato (adattamento, loss and damage), ma la decisione principale– che ha ritardato la conclusione dei lavori – è quella relativa al documento “Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement”. Si tratta del risultato della Global stocktake (bilancio globale) in cui, come abbiamo spiegato in un precedente post, si riconosce in modo chiaro l’insufficienza di quanto fatto finora a livello internazionale, degli impegni degli NDC (Nationally Determined Contribution), e del divario tra questi impegni e le politiche effettivamente messe in atto.

Numerose sono le analisi ben fatte sui risultati della COP28, a cui rimandiamo per gli approfondimenti, ad esempio dell’IISD (29 pagine!) o di Carbon Brief (147.000 caratteri!) o dell’Italian Climate Network (in italiano).Da queste analisi emerge non solo la complessità del negoziato, ma quanto siano semplicistiche (e sbagliate) le conclusioni secondo cui alla COP28 (come nelle precedenti) non si sia combinato niente, non ci siano stati risultati concreti, non sia stato altro che un fallimento (l’ennesimo).

Nessuna COP salva il pianeta

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su Climalteranti, il negoziato sul clima è un processo lento, e, proprio per come è stato pensato e approvato l’Accordo di Parigi, non può essere una singola conferenza a risolvere la crisi climatica. Chi - ogni anno - si aspetta una COP che “salva il pianeta” non potrà che restare (altro…)

La COP28 di Dubai, terminata il 13 dicembre 2023, ha visto l’approvazione di 34 decisioni su diversi temi “storici” del negoziato (adattamento, loss and damage), ma la decisione principale– che ha ritardato la conclusione dei lavori – è quella relativa al documento “Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement”. Si tratta del risultato della Global stocktake (bilancio globale) in cui, come abbiamo spiegato in un precedente post, si riconosce in modo chiaro l’insufficienza di quanto fatto finora a livello internazionale, degli impegni degli NDC (Nationally Determined Contribution), e del divario tra questi impegni e le politiche effettivamente messe in atto.

Numerose sono le analisi ben fatte sui risultati della COP28, a cui rimandiamo per gli approfondimenti, ad esempio dell’IISD (29 pagine!) o di Carbon Brief (147.000 caratteri!) o dell’Italian Climate Network (in italiano).Da queste analisi emerge non solo la complessità del negoziato, ma quanto siano semplicistiche (e sbagliate) le conclusioni secondo cui alla COP28 (come nelle precedenti) non si sia combinato niente, non ci siano stati risultati concreti, non sia stato altro che un fallimento (l’ennesimo).

Nessuna COP salva il pianeta

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su Climalteranti, il negoziato sul clima è un processo lento, e, proprio per come è stato pensato e approvato l’Accordo di Parigi, non può essere una singola conferenza a risolvere la crisi climatica. Chi - ogni anno - si aspetta una COP che “salva il pianeta” non potrà che restare (altro…)

La COP28 di Dubai, terminata il 13 dicembre 2023, ha visto l’approvazione di 34 decisioni su diversi temi “storici” del negoziato (adattamento, loss and damage), ma la decisione principale– che ha ritardato la conclusione dei lavori – è quella relativa al documento “Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement”. Si tratta del risultato della Global stocktake (bilancio globale) in cui, come abbiamo spiegato in un precedente post, si riconosce in modo chiaro l’insufficienza di quanto fatto finora a livello internazionale, degli impegni degli NDC (Nationally Determined Contribution), e del divario tra questi impegni e le politiche effettivamente messe in atto.

Numerose sono le analisi ben fatte sui risultati della COP28, a cui rimandiamo per gli approfondimenti, ad esempio dell’IISD (29 pagine!) o di Carbon Brief (147.000 caratteri!) o dell’Italian Climate Network (in italiano).Da queste analisi emerge non solo la complessità del negoziato, ma quanto siano semplicistiche (e sbagliate) le conclusioni secondo cui alla COP28 (come nelle precedenti) non si sia combinato niente, non ci siano stati risultati concreti, non sia stato altro che un fallimento (l’ennesimo).

Nessuna COP salva il pianeta

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su Climalteranti, il negoziato sul clima è un processo lento, e, proprio per come è stato pensato e approvato l’Accordo di Parigi, non può essere una singola conferenza a risolvere la crisi climatica. Chi - ogni anno - si aspetta una COP che “salva il pianeta” non potrà che restare (altro…)

La COP28 di Dubai, terminata il 13 dicembre 2023, ha visto l’approvazione di 34 decisioni su diversi temi “storici” del negoziato (adattamento, loss and damage), ma la decisione principale– che ha ritardato la conclusione dei lavori – è quella relativa al documento “Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement”. Si tratta del risultato della Global stocktake (bilancio globale) in cui, come abbiamo spiegato in un precedente post, si riconosce in modo chiaro l’insufficienza di quanto fatto finora a livello internazionale, degli impegni degli NDC (Nationally Determined Contribution), e del divario tra questi impegni e le politiche effettivamente messe in atto.

Numerose sono le analisi ben fatte sui risultati della COP28, a cui rimandiamo per gli approfondimenti, ad esempio dell’IISD (29 pagine!) o di Carbon Brief (147.000 caratteri!) o dell’Italian Climate Network (in italiano).Da queste analisi emerge non solo la complessità del negoziato, ma quanto siano semplicistiche (e sbagliate) le conclusioni secondo cui alla COP28 (come nelle precedenti) non si sia combinato niente, non ci siano stati risultati concreti, non sia stato altro che un fallimento (l’ennesimo).

Nessuna COP salva il pianeta

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su Climalteranti, il negoziato sul clima è un processo lento, e, proprio per come è stato pensato e approvato l’Accordo di Parigi, non può essere una singola conferenza a risolvere la crisi climatica. Chi - ogni anno - si aspetta una COP che “salva il pianeta” non potrà che restare (altro…) Perché è dannoso esagerare il ruolo delle foreste nella crisi climatica

Una delle soluzioni alla crisi climatica più frequentemente citate è l’aumento della superficie forestale – anzi, semplicemente “piantare alberi”. Una soluzione con molti benefici e apparentemente nessuna controindicazione, che piace a chiunque, e che instilla una visione positiva del futuro. Eppure, una riforestazione dall’efficacia climatica erroneamente amplificata potrebbe facilmente trasformarsi in inerzia o alibi nel ridurre le emissioni e uscire il prima possibile dalle fonti fossili.

La proposta di avvalersi del contributo potenziale al contenimento della CO2 in atmosfera di piantagioni massive di alberi non è nuova. Già alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, Freeman J. Dyson propose un programma mondiale di piantagione di emergenza come risposta temporanea all'aumento dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera, in linea con un numero crescente di scienziati del clima dell'epoca. Dyson prevedeva che la piantagione massiva di alberi a rapido accrescimento potesse essere utilizzata come una "banca del carbonio" in modo da accompagnare la transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.

Gli alberi inoltre svolgono un importante contributo all’adattamento, tramite la schermatura e l’ombreggiamento al suolo, l’effetto termoregolatore dell’evapotraspirazione, il contributo alla formazione delle nubi mediante il rilascio di composti organici volatili, la modifica dell’albedo superficiale e l’effetto “frenante “ di chiome e radici nei confronti del deflusso superficiale e dell’instabilità dei versanti.

Tuttavia, (altro…)

La proposta di avvalersi del contributo potenziale al contenimento della CO2 in atmosfera di piantagioni massive di alberi non è nuova. Già alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, Freeman J. Dyson propose un programma mondiale di piantagione di emergenza come risposta temporanea all'aumento dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera, in linea con un numero crescente di scienziati del clima dell'epoca. Dyson prevedeva che la piantagione massiva di alberi a rapido accrescimento potesse essere utilizzata come una "banca del carbonio" in modo da accompagnare la transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.

Gli alberi inoltre svolgono un importante contributo all’adattamento, tramite la schermatura e l’ombreggiamento al suolo, l’effetto termoregolatore dell’evapotraspirazione, il contributo alla formazione delle nubi mediante il rilascio di composti organici volatili, la modifica dell’albedo superficiale e l’effetto “frenante “ di chiome e radici nei confronti del deflusso superficiale e dell’instabilità dei versanti.

Tuttavia, (altro…)

La proposta di avvalersi del contributo potenziale al contenimento della CO2 in atmosfera di piantagioni massive di alberi non è nuova. Già alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, Freeman J. Dyson propose un programma mondiale di piantagione di emergenza come risposta temporanea all'aumento dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera, in linea con un numero crescente di scienziati del clima dell'epoca. Dyson prevedeva che la piantagione massiva di alberi a rapido accrescimento potesse essere utilizzata come una "banca del carbonio" in modo da accompagnare la transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.

Gli alberi inoltre svolgono un importante contributo all’adattamento, tramite la schermatura e l’ombreggiamento al suolo, l’effetto termoregolatore dell’evapotraspirazione, il contributo alla formazione delle nubi mediante il rilascio di composti organici volatili, la modifica dell’albedo superficiale e l’effetto “frenante “ di chiome e radici nei confronti del deflusso superficiale e dell’instabilità dei versanti.

Tuttavia, (altro…)

La proposta di avvalersi del contributo potenziale al contenimento della CO2 in atmosfera di piantagioni massive di alberi non è nuova. Già alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, Freeman J. Dyson propose un programma mondiale di piantagione di emergenza come risposta temporanea all'aumento dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera, in linea con un numero crescente di scienziati del clima dell'epoca. Dyson prevedeva che la piantagione massiva di alberi a rapido accrescimento potesse essere utilizzata come una "banca del carbonio" in modo da accompagnare la transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.

Gli alberi inoltre svolgono un importante contributo all’adattamento, tramite la schermatura e l’ombreggiamento al suolo, l’effetto termoregolatore dell’evapotraspirazione, il contributo alla formazione delle nubi mediante il rilascio di composti organici volatili, la modifica dell’albedo superficiale e l’effetto “frenante “ di chiome e radici nei confronti del deflusso superficiale e dell’instabilità dei versanti.

Tuttavia, (altro…) Net-zero, carbon budget e foreste: guida per non perdersi tra gli alberi

Sempre più si sente parlare di net-zero, di carbon budget, e del contributo delle foreste: questo post aiuta a capire alcuni concetti basilari per le politiche sul clima

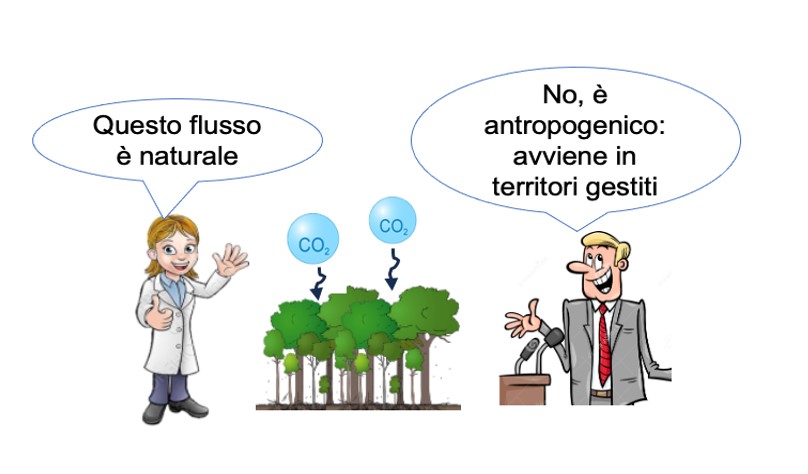

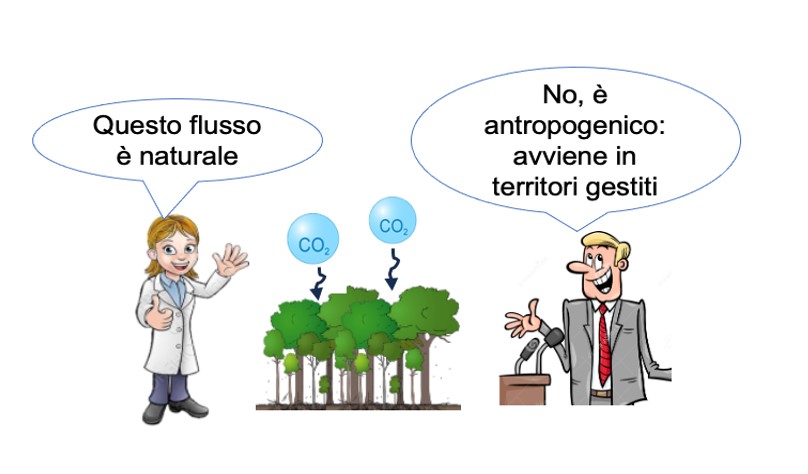

Secondo l’IPCC, per limitare l’aumento di temperatura globale a 1.5 oC, oppure ben al di sotto dei 2oC rispetto all’epoca preindustriale, occorre giungere a emissioni di CO2 antropogeniche nette pari a zero (net-zero CO2), con forti riduzioni delle emissioni degli altri gas serra. Anche lo stesso accordo di Parigi prevede che per raggiungere questi obiettivi di contenimento delle temperature globali si debba raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e l'assorbimento di gas a effetto serra di origine antropica, indicando nell’articolo 4 che questo dovrà avvenire nella seconda metà di questo secolo, “su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a sradicare la povertà”.

Il modo in cui questo equilibrio viene interpretato, raggiunto e mantenuto influenza il risultato, ossia l’aumento della temperatura globale. Alcune delle questioni da chiarire influenzano le scelte sulle politiche da intraprendere e la modalità della loro attuazione.

Tra gli aspetti da interpretare vi è la modalità di stima dell’assorbimento di CO2 da parte delle foreste. Diverse interpretazioni, ad esempio tra i modelli globali e gli inventari nazionali di gas serra, possono influenzare alcune informazioni necessarie per le politiche climatiche, ad esempio quanto sia il “carbon budget” residuo, come sarà spiegato in seguito.

Questo post (altro…)

Secondo l’IPCC, per limitare l’aumento di temperatura globale a 1.5 oC, oppure ben al di sotto dei 2oC rispetto all’epoca preindustriale, occorre giungere a emissioni di CO2 antropogeniche nette pari a zero (net-zero CO2), con forti riduzioni delle emissioni degli altri gas serra. Anche lo stesso accordo di Parigi prevede che per raggiungere questi obiettivi di contenimento delle temperature globali si debba raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e l'assorbimento di gas a effetto serra di origine antropica, indicando nell’articolo 4 che questo dovrà avvenire nella seconda metà di questo secolo, “su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a sradicare la povertà”.

Il modo in cui questo equilibrio viene interpretato, raggiunto e mantenuto influenza il risultato, ossia l’aumento della temperatura globale. Alcune delle questioni da chiarire influenzano le scelte sulle politiche da intraprendere e la modalità della loro attuazione.

Tra gli aspetti da interpretare vi è la modalità di stima dell’assorbimento di CO2 da parte delle foreste. Diverse interpretazioni, ad esempio tra i modelli globali e gli inventari nazionali di gas serra, possono influenzare alcune informazioni necessarie per le politiche climatiche, ad esempio quanto sia il “carbon budget” residuo, come sarà spiegato in seguito.

Questo post (altro…)

Secondo l’IPCC, per limitare l’aumento di temperatura globale a 1.5 oC, oppure ben al di sotto dei 2oC rispetto all’epoca preindustriale, occorre giungere a emissioni di CO2 antropogeniche nette pari a zero (net-zero CO2), con forti riduzioni delle emissioni degli altri gas serra. Anche lo stesso accordo di Parigi prevede che per raggiungere questi obiettivi di contenimento delle temperature globali si debba raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e l'assorbimento di gas a effetto serra di origine antropica, indicando nell’articolo 4 che questo dovrà avvenire nella seconda metà di questo secolo, “su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a sradicare la povertà”.

Il modo in cui questo equilibrio viene interpretato, raggiunto e mantenuto influenza il risultato, ossia l’aumento della temperatura globale. Alcune delle questioni da chiarire influenzano le scelte sulle politiche da intraprendere e la modalità della loro attuazione.

Tra gli aspetti da interpretare vi è la modalità di stima dell’assorbimento di CO2 da parte delle foreste. Diverse interpretazioni, ad esempio tra i modelli globali e gli inventari nazionali di gas serra, possono influenzare alcune informazioni necessarie per le politiche climatiche, ad esempio quanto sia il “carbon budget” residuo, come sarà spiegato in seguito.

Questo post (altro…)

Secondo l’IPCC, per limitare l’aumento di temperatura globale a 1.5 oC, oppure ben al di sotto dei 2oC rispetto all’epoca preindustriale, occorre giungere a emissioni di CO2 antropogeniche nette pari a zero (net-zero CO2), con forti riduzioni delle emissioni degli altri gas serra. Anche lo stesso accordo di Parigi prevede che per raggiungere questi obiettivi di contenimento delle temperature globali si debba raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e l'assorbimento di gas a effetto serra di origine antropica, indicando nell’articolo 4 che questo dovrà avvenire nella seconda metà di questo secolo, “su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a sradicare la povertà”.

Il modo in cui questo equilibrio viene interpretato, raggiunto e mantenuto influenza il risultato, ossia l’aumento della temperatura globale. Alcune delle questioni da chiarire influenzano le scelte sulle politiche da intraprendere e la modalità della loro attuazione.

Tra gli aspetti da interpretare vi è la modalità di stima dell’assorbimento di CO2 da parte delle foreste. Diverse interpretazioni, ad esempio tra i modelli globali e gli inventari nazionali di gas serra, possono influenzare alcune informazioni necessarie per le politiche climatiche, ad esempio quanto sia il “carbon budget” residuo, come sarà spiegato in seguito.

Questo post (altro…) Global Stocktake 2023: gli impegni climatici nazionali sono ancora insufficienti

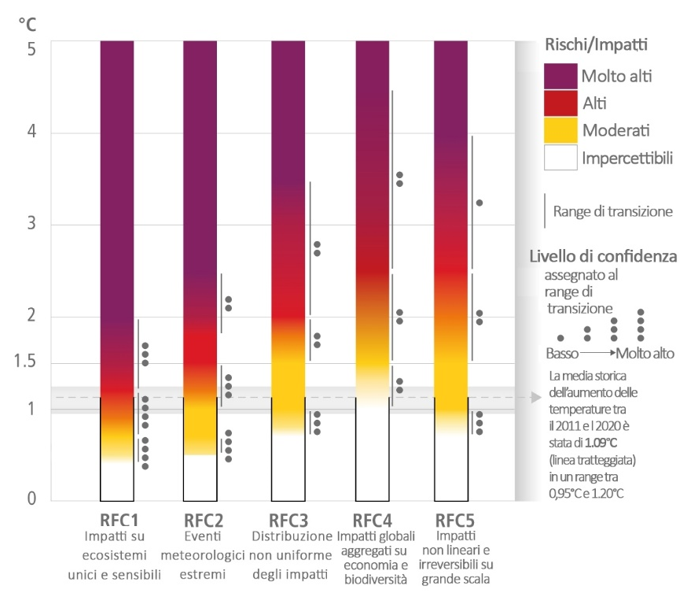

Com’è noto l'Accordo di Parigi prevede di limitare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C, preferibilmente entro 1,5 °C. La principale autorità scientifica mondiale in materia di cambiamenti climatici, il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ha dichiarato nel suo ultimo rapporto che, per restare in linea con gli obiettivi di 1,5 °C, le emissioni globali di gas serra dovranno iniziare a diminuire tra il 2020 e il 2025 fino a dimezzarsi entro il 2030, e raggiungere le zero emissioni nette intorno al 2050. Per i 2 °C, l’obiettivo di neutralità emissiva (emissioni nette di gas serra pari a zero) è invece situato intorno al 2070.

L’attuazione dell’accordo si basa sui cosiddetti NDC (Nationally Determined Contributions, contributi o impegni determinati a livello nazionale): dopo un primo round di impegni presi tra il 2015 e il 2016, il secondo round di NDC nel periodo 2020-2021 ha portato ad un rilancio degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Questa è la prima conclusione del rapporto appena diffuso dal Segretariato della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), che ha passato in rassegna gli impegni climatici dei paesi contenuti negli NDC trasmessi dai paesi che nel complesso rappresentano il 95% del totale delle emissioni globali nel 2019.

(altro…)

Com’è noto l'Accordo di Parigi prevede di limitare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C, preferibilmente entro 1,5 °C. La principale autorità scientifica mondiale in materia di cambiamenti climatici, il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ha dichiarato nel suo ultimo rapporto che, per restare in linea con gli obiettivi di 1,5 °C, le emissioni globali di gas serra dovranno iniziare a diminuire tra il 2020 e il 2025 fino a dimezzarsi entro il 2030, e raggiungere le zero emissioni nette intorno al 2050. Per i 2 °C, l’obiettivo di neutralità emissiva (emissioni nette di gas serra pari a zero) è invece situato intorno al 2070.

L’attuazione dell’accordo si basa sui cosiddetti NDC (Nationally Determined Contributions, contributi o impegni determinati a livello nazionale): dopo un primo round di impegni presi tra il 2015 e il 2016, il secondo round di NDC nel periodo 2020-2021 ha portato ad un rilancio degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Questa è la prima conclusione del rapporto appena diffuso dal Segretariato della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), che ha passato in rassegna gli impegni climatici dei paesi contenuti negli NDC trasmessi dai paesi che nel complesso rappresentano il 95% del totale delle emissioni globali nel 2019.

(altro…) La presidente di Arpa Lombardia e il clima del Mesozoico

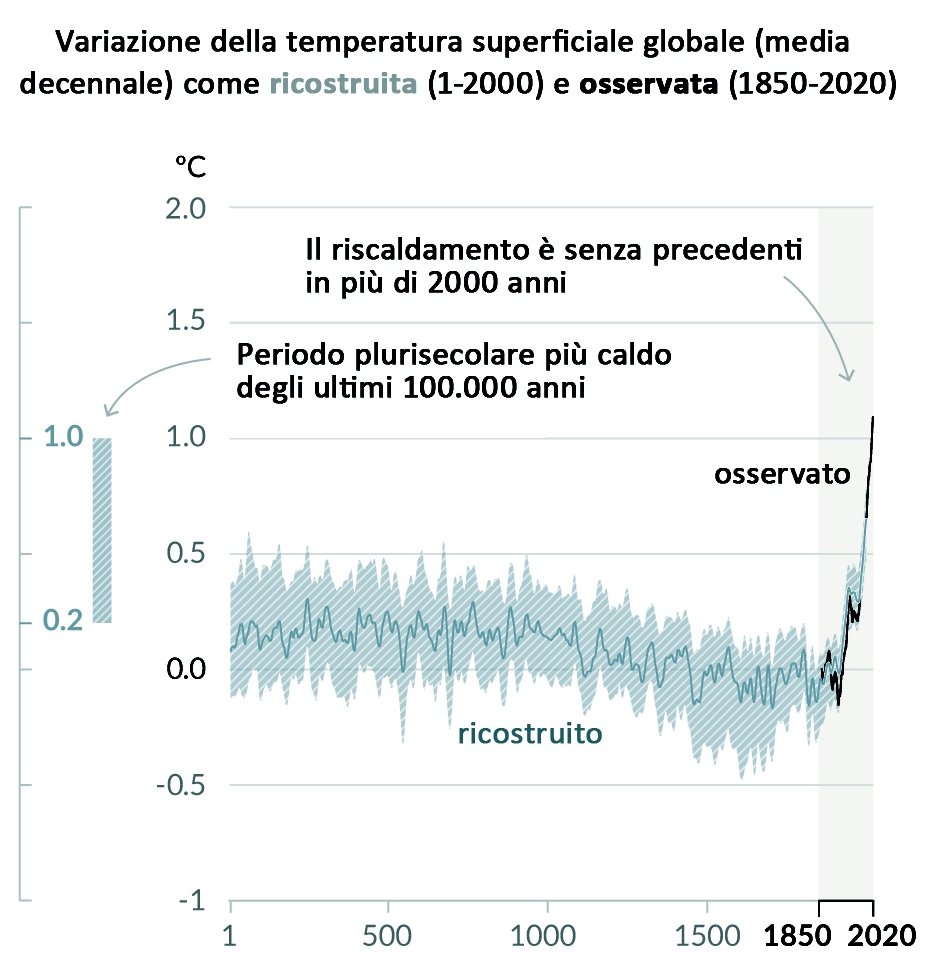

Ha suscitato un po’ di clamore il caso della Presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo, che in un’intervista su una web tv ha dichiarato “Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell’uomo” perché “l’Italia è una regione che è hot spot, essendo un hot spot il cambiamento è in corso, ma è una cosa che è in corso da varie ere geologiche, noi attraversiamo il cambiamento climatico da molto tempo, da sempre, da quando la Terra esiste” (si ascolta dopo 8’15’’).

Sono argomentazioni già sentite: la tesi secondo cui “il clima è sempre cambiato” è usata molto frequentemente da chi non può più negare che sia in corso un cambiamento. Tuttavia, mentre di solito si citano a sproposito il riscaldamento del medioevo, l’optimum del periodo romano o le presunte calde temperature di migliaia di anni fa, Annibale, la Groenlandia-terra-verde, spesso col supporto di grafici privi di fondamento scientifico, il riferimento alle ere geologiche è insolito.

L’attuale era geologica, il Cenozoico, è iniziata 66 milioni di anni fa, quando non esistevano non solo gli umani ma neppure i mammiferi che conosciamo, e i continenti non avevano ancora raggiunto l’attuale posizione.

Quindi, (altro…)

Ha suscitato un po’ di clamore il caso della Presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo, che in un’intervista su una web tv ha dichiarato “Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell’uomo” perché “l’Italia è una regione che è hot spot, essendo un hot spot il cambiamento è in corso, ma è una cosa che è in corso da varie ere geologiche, noi attraversiamo il cambiamento climatico da molto tempo, da sempre, da quando la Terra esiste” (si ascolta dopo 8’15’’).

Sono argomentazioni già sentite: la tesi secondo cui “il clima è sempre cambiato” è usata molto frequentemente da chi non può più negare che sia in corso un cambiamento. Tuttavia, mentre di solito si citano a sproposito il riscaldamento del medioevo, l’optimum del periodo romano o le presunte calde temperature di migliaia di anni fa, Annibale, la Groenlandia-terra-verde, spesso col supporto di grafici privi di fondamento scientifico, il riferimento alle ere geologiche è insolito.

L’attuale era geologica, il Cenozoico, è iniziata 66 milioni di anni fa, quando non esistevano non solo gli umani ma neppure i mammiferi che conosciamo, e i continenti non avevano ancora raggiunto l’attuale posizione.

Quindi, (altro…) La scienza del clima vintage – e sbagliata – di Franco Prodi

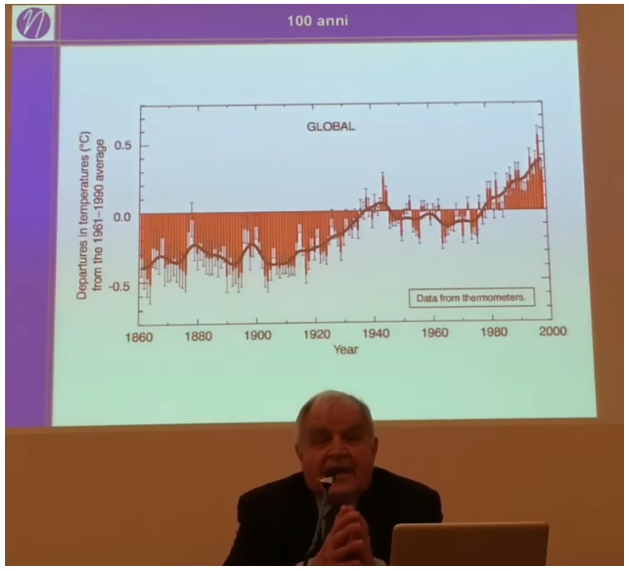

Fra chi nega in modo ostinato la responsabilità delle attività umane sulle variazioni climatiche e i pericoli legati alle variazioni future, il prof. Franco Prodi è quello considerato più autorevole dal punto di vista scientifico. Forse perché ex professore di fisica dell’atmosfera, ex direttore della l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR, Prodi è considerato un esperto del problema del cambiamento climatico.

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, in realtà Prodi scrive e afferma cose palesemente sbagliate sulla scienza del clima (si veda qui, qui e qui). Negli ultimi anni Prodi si è isolato dai colleghi e dalle istituzioni scientifiche per le quali ha lavorato (vedasi qui), e il suo discorso è ulteriormente peggiorato, diventando più sbagliato, confuso e spesso arrogante.

Con tutta la simpatia che Prodi può suscitare per un pubblico non specialistico, per via del fare bonario e della parlata emiliana, le sue sono presentazioni di un dinosauro. Dal punto di vista scientifico è come se fosse stato ibernato negli ultimi 20-30 anni, e sia ora riemerso inconsapevole di cosa sia successo negli ultimi decenni di scienza del clima. Solo così si può spiegare che, nel 2023, Prodi mostri un andamento delle temperature globali che si ferma all’anno 2000 (23 anni fa!); e che citi un tasso di riscaldamento di 0.7°C per secolo, mentre il tasso di riscaldamento nell’ultimo secolo è del 50% superiore (1,1 °C/secolo) e il trend di riscaldamento degli ultimi 60 anni è del 260% superiore, 1,8°C/secolo.

Per parlare del riscaldamento degli ultimi 1000 anni, Prodi utilizza (altro…)

Fra chi nega in modo ostinato la responsabilità delle attività umane sulle variazioni climatiche e i pericoli legati alle variazioni future, il prof. Franco Prodi è quello considerato più autorevole dal punto di vista scientifico. Forse perché ex professore di fisica dell’atmosfera, ex direttore della l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR, Prodi è considerato un esperto del problema del cambiamento climatico.

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, in realtà Prodi scrive e afferma cose palesemente sbagliate sulla scienza del clima (si veda qui, qui e qui). Negli ultimi anni Prodi si è isolato dai colleghi e dalle istituzioni scientifiche per le quali ha lavorato (vedasi qui), e il suo discorso è ulteriormente peggiorato, diventando più sbagliato, confuso e spesso arrogante.

Con tutta la simpatia che Prodi può suscitare per un pubblico non specialistico, per via del fare bonario e della parlata emiliana, le sue sono presentazioni di un dinosauro. Dal punto di vista scientifico è come se fosse stato ibernato negli ultimi 20-30 anni, e sia ora riemerso inconsapevole di cosa sia successo negli ultimi decenni di scienza del clima. Solo così si può spiegare che, nel 2023, Prodi mostri un andamento delle temperature globali che si ferma all’anno 2000 (23 anni fa!); e che citi un tasso di riscaldamento di 0.7°C per secolo, mentre il tasso di riscaldamento nell’ultimo secolo è del 50% superiore (1,1 °C/secolo) e il trend di riscaldamento degli ultimi 60 anni è del 260% superiore, 1,8°C/secolo.

Per parlare del riscaldamento degli ultimi 1000 anni, Prodi utilizza (altro…) Senza precedenti

Nel rigurgito di negazionismo climatico che si è visto sui media italiani nel luglio-agosto 2023, peraltro mesi caratterizzati dalla continua caduta di record meteo-climatici, l’argomento più utilizzato è che le attuali variazioni nelle temperature e nelle precipitazioni intense non sarebbero anomale, rientrerebbero in cicli naturali. “Il clima è sempre cambiato”, hanno scritto e detto giornalisti, opinionisti e politici, “in estate ha sempre fatto caldo”.

La conseguenza che si vorrebbe far derivare da questa (errata) tesi è che la crisi climatica non esisterebbe, o non sarebbe importante, e quindi le ambiziose politiche sul clima decise a livello europeo non sarebbero necessarie.

Ad esempio, Marcello Veneziani ha ricordato che nella sua infanzia, prima che ci fosse l’emergenza climatica, faceva molto caldo, da cui l’ironia “che strano, eppure allora non c’era il surriscaldamento del pianeta”. Giuliano Ferrara, ha sostenuto di aver veduto e toccato “una certa regolarità dei fenomeni, una loro naturale, ripetitiva, monotona autonomia dalla mano umana, dal sistema economico e sociale e ambientale”, incappando quindi nella sfortunata previsione “a metà agosto l'aria comincerà a rinfrescarsi”. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti ha dichiarato “D’inverno fa freddo; d’estate caldo… quando vai sull’Adamello e sul Tonale e vedi i ghiacciai che si ritirano anno dopo anno ti fermi a pensare, poi studi la storia e vedi che sono cicli”. Tutti interventi accomunati da due caratteristiche: da un lato la volontà di fare gli spiritosi, con la frase ad effetto e la battuta piaciona; dall’altro evitare accuratamente ogni citazione o riferimento a qualche straccio di dato, a supporto delle proprie affermazioni.

Invece, (altro…)

Nel rigurgito di negazionismo climatico che si è visto sui media italiani nel luglio-agosto 2023, peraltro mesi caratterizzati dalla continua caduta di record meteo-climatici, l’argomento più utilizzato è che le attuali variazioni nelle temperature e nelle precipitazioni intense non sarebbero anomale, rientrerebbero in cicli naturali. “Il clima è sempre cambiato”, hanno scritto e detto giornalisti, opinionisti e politici, “in estate ha sempre fatto caldo”.

La conseguenza che si vorrebbe far derivare da questa (errata) tesi è che la crisi climatica non esisterebbe, o non sarebbe importante, e quindi le ambiziose politiche sul clima decise a livello europeo non sarebbero necessarie.

Ad esempio, Marcello Veneziani ha ricordato che nella sua infanzia, prima che ci fosse l’emergenza climatica, faceva molto caldo, da cui l’ironia “che strano, eppure allora non c’era il surriscaldamento del pianeta”. Giuliano Ferrara, ha sostenuto di aver veduto e toccato “una certa regolarità dei fenomeni, una loro naturale, ripetitiva, monotona autonomia dalla mano umana, dal sistema economico e sociale e ambientale”, incappando quindi nella sfortunata previsione “a metà agosto l'aria comincerà a rinfrescarsi”. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti ha dichiarato “D’inverno fa freddo; d’estate caldo… quando vai sull’Adamello e sul Tonale e vedi i ghiacciai che si ritirano anno dopo anno ti fermi a pensare, poi studi la storia e vedi che sono cicli”. Tutti interventi accomunati da due caratteristiche: da un lato la volontà di fare gli spiritosi, con la frase ad effetto e la battuta piaciona; dall’altro evitare accuratamente ogni citazione o riferimento a qualche straccio di dato, a supporto delle proprie affermazioni.

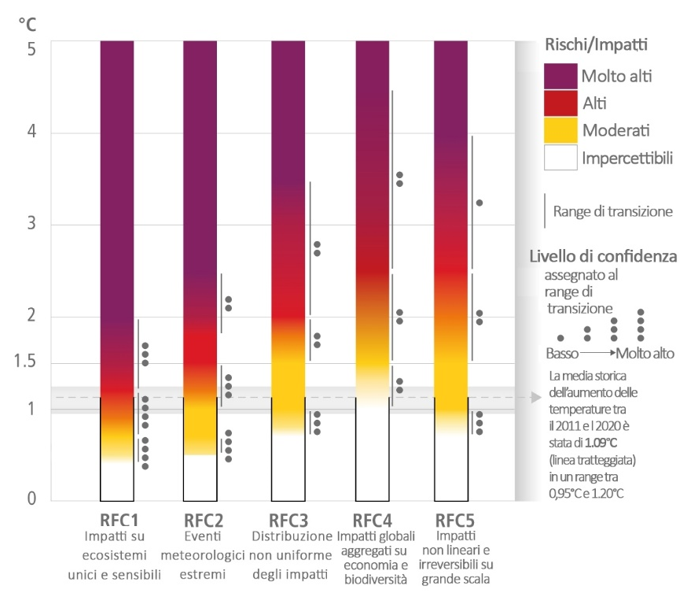

Invece, (altro…) Come travisare quanto scrive l’IPCC

Negli ultimi mesi, dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, le temperature molto alte di inizio luglio e la tempesta che ha sconvolto il milanese, si è parlato molto di cambiamento climatico nei mezzi di informazione. Si è incredibilmente visto un rigurgito del negazionismo climatico, con alcuni giornali (in particolare La Verità e Libero) impegnati in una vera e propria campagna di propaganda negazionista, come non si era mai visto.  Pagine e pagine dedicate ad articoli zeppi di errori, falsità o assurdità, senza alcun riguardo per i dati e le informazioni che si sono accumulati in decenni di scienza del clima. Sono stati toccati tutti i temi classici del negazionismo climatico (niente sta cambiando / il clima è sempre cambiato / l’uomo non c’entra / non dobbiamo preoccuparci / fare qualcosa costa troppo / ormai è troppo tardi), classificati nella Figura 1 di Qualcuno Piace Caldo nel 2008 (Parte II) e oggetto di altri post.

Niente di nuovo sotto il sole, se non gli estremi di stupidità che hanno toccato alcuni articoli, su cui torneremo in altri post.

Vorremmo partire nell’analisi di questa ondata negazionista valutando i (pochi) argomenti scientifici che sono stati prodotti, articolati facendo riferimento a qualche fonte scientifica.

Una delle critiche più strutturate è arrivata dall’articolo di Francesco Ramella, pubblicato su Il Foglio del 27 luglio 2022, col titolo “Non si può attribuire al climate change ogni fenomeno avverso” (riprodotto tre giorni dopo su Start Magazine col titolo “Vi svelo le opposte bugie sul clima”, e qui leggibile interamente). L’articolo è stato (altro…)

Pagine e pagine dedicate ad articoli zeppi di errori, falsità o assurdità, senza alcun riguardo per i dati e le informazioni che si sono accumulati in decenni di scienza del clima. Sono stati toccati tutti i temi classici del negazionismo climatico (niente sta cambiando / il clima è sempre cambiato / l’uomo non c’entra / non dobbiamo preoccuparci / fare qualcosa costa troppo / ormai è troppo tardi), classificati nella Figura 1 di Qualcuno Piace Caldo nel 2008 (Parte II) e oggetto di altri post.

Niente di nuovo sotto il sole, se non gli estremi di stupidità che hanno toccato alcuni articoli, su cui torneremo in altri post.

Vorremmo partire nell’analisi di questa ondata negazionista valutando i (pochi) argomenti scientifici che sono stati prodotti, articolati facendo riferimento a qualche fonte scientifica.

Una delle critiche più strutturate è arrivata dall’articolo di Francesco Ramella, pubblicato su Il Foglio del 27 luglio 2022, col titolo “Non si può attribuire al climate change ogni fenomeno avverso” (riprodotto tre giorni dopo su Start Magazine col titolo “Vi svelo le opposte bugie sul clima”, e qui leggibile interamente). L’articolo è stato (altro…)

Pagine e pagine dedicate ad articoli zeppi di errori, falsità o assurdità, senza alcun riguardo per i dati e le informazioni che si sono accumulati in decenni di scienza del clima. Sono stati toccati tutti i temi classici del negazionismo climatico (niente sta cambiando / il clima è sempre cambiato / l’uomo non c’entra / non dobbiamo preoccuparci / fare qualcosa costa troppo / ormai è troppo tardi), classificati nella Figura 1 di Qualcuno Piace Caldo nel 2008 (Parte II) e oggetto di altri post.

Niente di nuovo sotto il sole, se non gli estremi di stupidità che hanno toccato alcuni articoli, su cui torneremo in altri post.

Vorremmo partire nell’analisi di questa ondata negazionista valutando i (pochi) argomenti scientifici che sono stati prodotti, articolati facendo riferimento a qualche fonte scientifica.

Una delle critiche più strutturate è arrivata dall’articolo di Francesco Ramella, pubblicato su Il Foglio del 27 luglio 2022, col titolo “Non si può attribuire al climate change ogni fenomeno avverso” (riprodotto tre giorni dopo su Start Magazine col titolo “Vi svelo le opposte bugie sul clima”, e qui leggibile interamente). L’articolo è stato (altro…)

Pagine e pagine dedicate ad articoli zeppi di errori, falsità o assurdità, senza alcun riguardo per i dati e le informazioni che si sono accumulati in decenni di scienza del clima. Sono stati toccati tutti i temi classici del negazionismo climatico (niente sta cambiando / il clima è sempre cambiato / l’uomo non c’entra / non dobbiamo preoccuparci / fare qualcosa costa troppo / ormai è troppo tardi), classificati nella Figura 1 di Qualcuno Piace Caldo nel 2008 (Parte II) e oggetto di altri post.

Niente di nuovo sotto il sole, se non gli estremi di stupidità che hanno toccato alcuni articoli, su cui torneremo in altri post.

Vorremmo partire nell’analisi di questa ondata negazionista valutando i (pochi) argomenti scientifici che sono stati prodotti, articolati facendo riferimento a qualche fonte scientifica.

Una delle critiche più strutturate è arrivata dall’articolo di Francesco Ramella, pubblicato su Il Foglio del 27 luglio 2022, col titolo “Non si può attribuire al climate change ogni fenomeno avverso” (riprodotto tre giorni dopo su Start Magazine col titolo “Vi svelo le opposte bugie sul clima”, e qui leggibile interamente). L’articolo è stato (altro…) L’Italia in ritardo sulla diffusione delle auto elettriche

In molti paesi europei la mobilità elettrica si sta diffondendo più velocemente che in Italia, a causa di scelte politiche più lungimiranti. Se si aggiunge l’insufficienza della promozione anche delle altre forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico, mobilità non motorizzata, ecc.) appare a rischio il raggiungimento degli obiettivi sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti già assunti dall’Italia in sede europea.

Partiamo dai dati. L'Italia nel 2021 ha emesso 417,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, di cui l’80% imputabili alla sola CO2, il 15% al metano e il resto ad altri gas serra. Pur in presenza di oltre un terzo del territorio a bosco (37%), gli assorbimenti forestali sono stati modesti, -27 Mt CO2eq, e di conseguenza le emissioni nette sono pari a 390 Mt CO2eq, ovvero 6,6 t CO2eq pro capite. Le emissioni dovute ai soli trasporti sono state pari a 102 milioni di tonnellate (il 24% del totale), due terzi delle quali sono da imputare alle autovetture, per lo più private.

In effetti gli italiani possiedono e usano moltissime, troppe auto: con una popolazione inferiore ai 59 milioni di abitanti, e in calo di circa 180mila unità ogni anno, le auto immatricolate a fine 2022 erano ben 39,2 milioni, in sostanza una per ogni patentato. I motivi sono o dovrebbero essere piuttosto chiari: la cattiva qualità e palese insufficienza dei trasporti pubblici urbani e metropolitani, la grande dispersione dei residenti in una miriade di centri abitati per lo più medi e piccoli, cattive politiche urbanistiche che hanno portato alla costruzione di aree residenziali, lavorative e commerciali in zone dove il trasporto pubblico non arriva, o fornisce un servizio assolutamente insufficiente, talvolta persino con l’eliminazione o interruzione di ferrovie locali. (altro…)

Partiamo dai dati. L'Italia nel 2021 ha emesso 417,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, di cui l’80% imputabili alla sola CO2, il 15% al metano e il resto ad altri gas serra. Pur in presenza di oltre un terzo del territorio a bosco (37%), gli assorbimenti forestali sono stati modesti, -27 Mt CO2eq, e di conseguenza le emissioni nette sono pari a 390 Mt CO2eq, ovvero 6,6 t CO2eq pro capite. Le emissioni dovute ai soli trasporti sono state pari a 102 milioni di tonnellate (il 24% del totale), due terzi delle quali sono da imputare alle autovetture, per lo più private.

In effetti gli italiani possiedono e usano moltissime, troppe auto: con una popolazione inferiore ai 59 milioni di abitanti, e in calo di circa 180mila unità ogni anno, le auto immatricolate a fine 2022 erano ben 39,2 milioni, in sostanza una per ogni patentato. I motivi sono o dovrebbero essere piuttosto chiari: la cattiva qualità e palese insufficienza dei trasporti pubblici urbani e metropolitani, la grande dispersione dei residenti in una miriade di centri abitati per lo più medi e piccoli, cattive politiche urbanistiche che hanno portato alla costruzione di aree residenziali, lavorative e commerciali in zone dove il trasporto pubblico non arriva, o fornisce un servizio assolutamente insufficiente, talvolta persino con l’eliminazione o interruzione di ferrovie locali. (altro…)

Partiamo dai dati. L'Italia nel 2021 ha emesso 417,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, di cui l’80% imputabili alla sola CO2, il 15% al metano e il resto ad altri gas serra. Pur in presenza di oltre un terzo del territorio a bosco (37%), gli assorbimenti forestali sono stati modesti, -27 Mt CO2eq, e di conseguenza le emissioni nette sono pari a 390 Mt CO2eq, ovvero 6,6 t CO2eq pro capite. Le emissioni dovute ai soli trasporti sono state pari a 102 milioni di tonnellate (il 24% del totale), due terzi delle quali sono da imputare alle autovetture, per lo più private.

In effetti gli italiani possiedono e usano moltissime, troppe auto: con una popolazione inferiore ai 59 milioni di abitanti, e in calo di circa 180mila unità ogni anno, le auto immatricolate a fine 2022 erano ben 39,2 milioni, in sostanza una per ogni patentato. I motivi sono o dovrebbero essere piuttosto chiari: la cattiva qualità e palese insufficienza dei trasporti pubblici urbani e metropolitani, la grande dispersione dei residenti in una miriade di centri abitati per lo più medi e piccoli, cattive politiche urbanistiche che hanno portato alla costruzione di aree residenziali, lavorative e commerciali in zone dove il trasporto pubblico non arriva, o fornisce un servizio assolutamente insufficiente, talvolta persino con l’eliminazione o interruzione di ferrovie locali. (altro…)

Partiamo dai dati. L'Italia nel 2021 ha emesso 417,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, di cui l’80% imputabili alla sola CO2, il 15% al metano e il resto ad altri gas serra. Pur in presenza di oltre un terzo del territorio a bosco (37%), gli assorbimenti forestali sono stati modesti, -27 Mt CO2eq, e di conseguenza le emissioni nette sono pari a 390 Mt CO2eq, ovvero 6,6 t CO2eq pro capite. Le emissioni dovute ai soli trasporti sono state pari a 102 milioni di tonnellate (il 24% del totale), due terzi delle quali sono da imputare alle autovetture, per lo più private.

In effetti gli italiani possiedono e usano moltissime, troppe auto: con una popolazione inferiore ai 59 milioni di abitanti, e in calo di circa 180mila unità ogni anno, le auto immatricolate a fine 2022 erano ben 39,2 milioni, in sostanza una per ogni patentato. I motivi sono o dovrebbero essere piuttosto chiari: la cattiva qualità e palese insufficienza dei trasporti pubblici urbani e metropolitani, la grande dispersione dei residenti in una miriade di centri abitati per lo più medi e piccoli, cattive politiche urbanistiche che hanno portato alla costruzione di aree residenziali, lavorative e commerciali in zone dove il trasporto pubblico non arriva, o fornisce un servizio assolutamente insufficiente, talvolta persino con l’eliminazione o interruzione di ferrovie locali. (altro…)

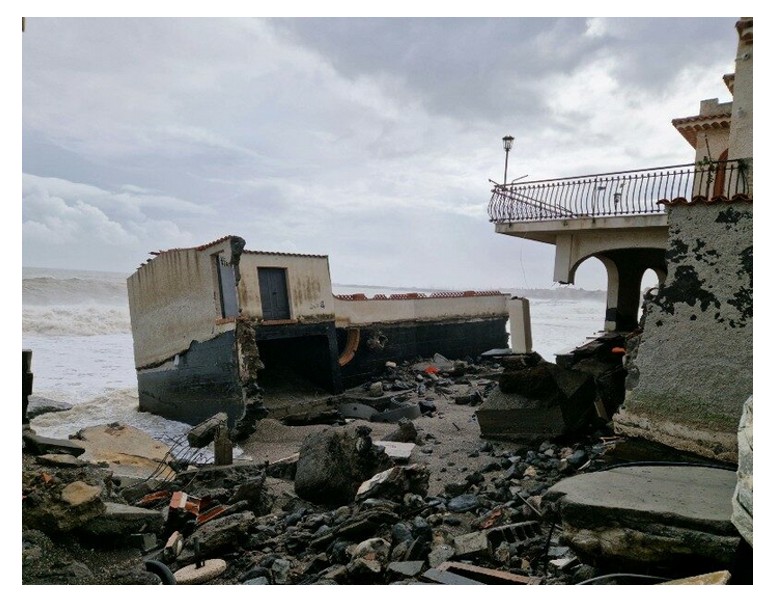

Il ciclone Harry, la normalità dell’emergenza

Il ciclone Harry, che ha colpito dal 19 al 22 gennaio il sud Italia, Malta e Tunisia, e le impressionanti distruzioni portate dai venti, dalle piogge e dalle mareggiate, possono essere visti per molti aspetti come un caso da manuale di quanto la crisi climatica ci sta mostrando e continuerà a mostrarci in futuro. Un evento legato al cambiamento climatico Il ciclone mediterraneo Harry è stato un evento meteomarino probabilmente senza precedenti da tanti decenni. Certamente in passato non c’erano...

Ancora un anno caldo: il 2025 al 2° posto tra gli anni più caldi. In Italia è il quarto anno più caldo

I dati della NOAA/NCEP posizionano l’anno appena trascorso al terzo posto tra gli anni più caldi, mentre la media con altri quattro database climatici porta al 2° posto, ex-aequo con il 2023. In quasi tutti i casi, le anomalie termiche rispetto al cinquantennio preindustriale 1850-1900 sono vicine al limite di 1,5 °C citato dall’Accordo di Parigi, pur non superandolo come l’anno scorso. In Italia, invece, il 2025 risulta il quarto anno più caldo della serie, con un’anomalia di 1,77 °C...

Perché la nostra mente è l’ostacolo più grande nella lotta al cambiamento climatico

Il cambiamento climatico non è solo una crisi ambientale. È, prima di tutto, una crisi cognitiva. È da questa tesi, tanto semplice quanto scomoda, che prende le mosse Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai (Solferino, 2025) del filosofo della scienza Matteo Motterlini, uno dei libri più stimolanti e originali usciti recentemente sul tema. A differenza di molti testi che si concentrano sulle soluzioni tecnologiche o sugli aspetti scientifici del riscaldamento globale, Motterlini sposta il fuoco su un punto spesso rimosso:...

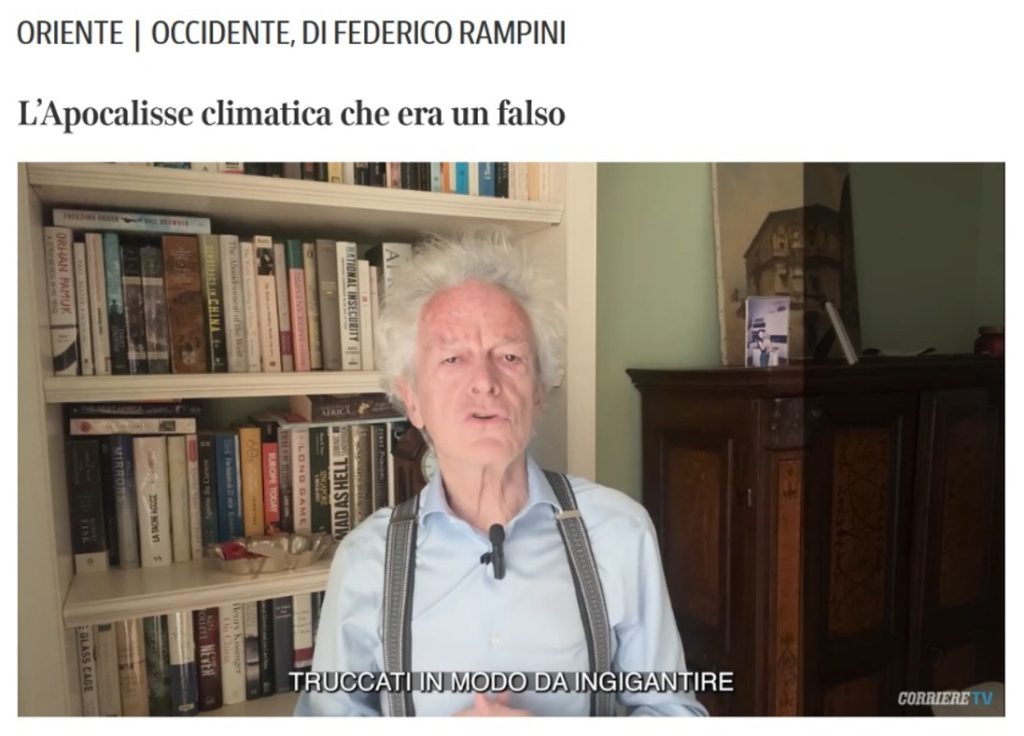

Quello che ci insegna lo scandalo di Federico Rampini

Ha suscitato un poco di stupore il violento attacco del giornalista Federico Rampini agli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici, nella sua rubrica Oriente e Occidente sul sito web del Corriere della Sera. In sintesi, nel post e video “L’Apocalisse climatica che era un falso. Cosa insegna lo scandalo della rivista Nature”, Rampini ha preso spunto da un fatto normale in ambito scientifico, il ritiro di un articolo scientifico sui danni economici dei cambiamenti climatici a seguito della scoperta...

Una sfida difficile ma non rinviabile

Pochi mesi fa, nella primavera 2025, il fisico Antonello Pasini, ricercatore Cnr e noto divulgatore, oltre che animatore del comitato La Scienza al Voto, ha dato alle stampe un agile volumetto di 163 pagine intitolato “La sfida climatica. Dalla scienza alla politica: ragioni per il cambiamento” (Codice Edizioni, 2025, 18€). Nel libro l’autore affronta, in ogni capitolo e in rapida sequenza, le diverse sfaccettature della sfida complessa che ci troviamo a fronteggiare: nel primo capitolo si discute della sfida scientifica...

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dell’Europa resiste

Con l’approvazione degli obiettivi per il 2035 nel Consiglio europeo, l’Europa riafferma sostanzialmente i propri ambiziosi impegni. L’Italia ha votato a favore, nonostante anni di lamentele contro le politiche europee. Il 5 novembre 2025 l’Unione Europea ha formalmente inviato al segretariato della Convenzione sul clima il nuovo NDC (National determined contribution) previsto dall’Accordo di Parigi, ossia il documento con cui l’Unione europea aggiorna gli impegni congiunti sul tema del cambiamento climatico dei suoi 27 Stati membri. Questo aggiornamento avviene dopo...

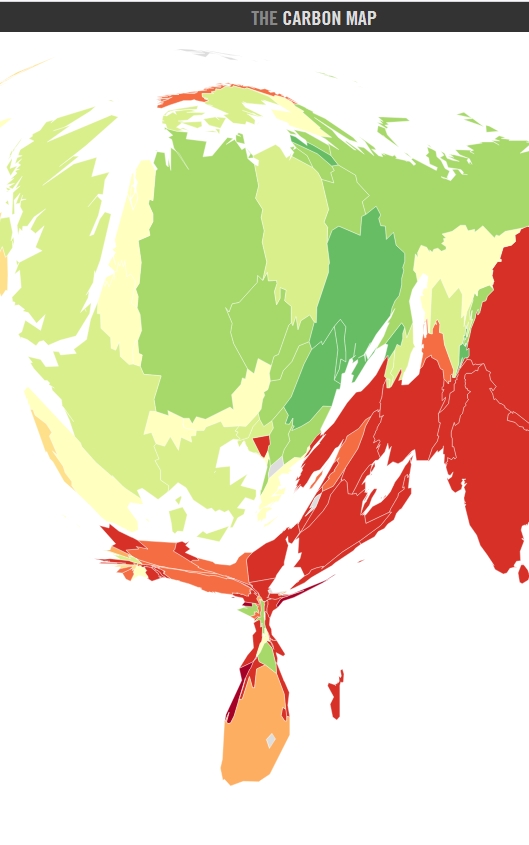

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte III: il nostro contributo è piccolo

Un altro classico del discorso inattivista sul clima consiste nel definire poco importanti le riduzioni delle emissioni italiane o europee, in quanto sarebbero solo una piccola quota delle emissioni globali. Generalmente si cita il contributo percentuale alle emissioni globali dell’Europa, altre volte quello dell’Italia, per dire che la loro riduzione darebbe scarsi benefici al clima del pianeta. Mettendo questi contributi in contrapposizione a quelli della Cina o di altri paesi. Altre volte si cita quale sarebbe la riduzione nelle temperature...

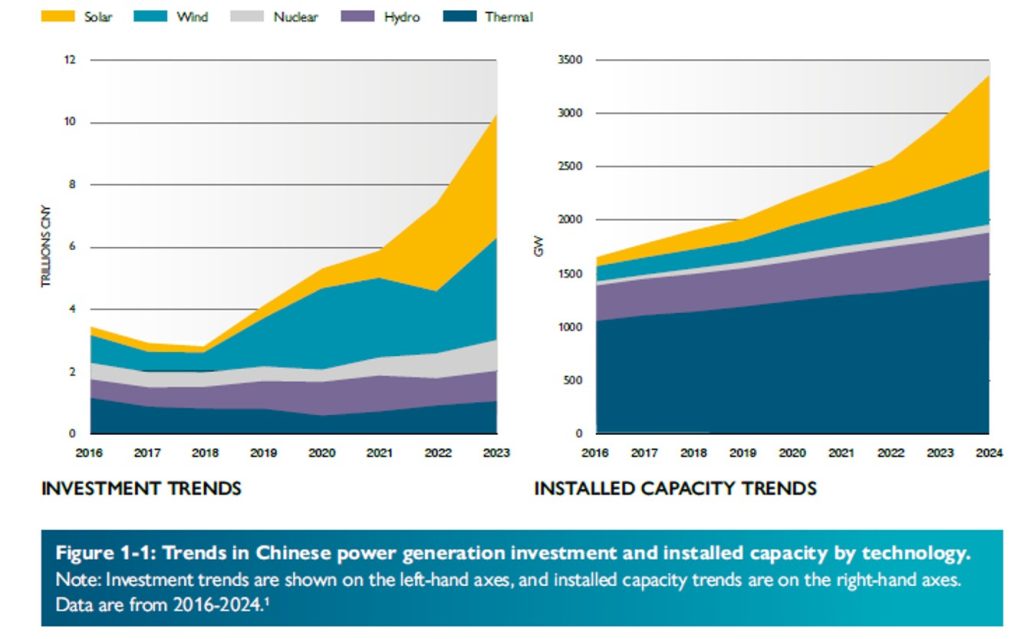

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte II: e allora la Cina?

Una delle tesi più frequenti dell’inattivismo climatico è il riferimento ad un presunto disimpegno della Cina sulle politiche climatiche: tesi smentita dalla realtà, dato che il paese sta affrontando una drastica e complessa transizione del settore energetico e ambisce ad assumere la leadership della lotta ai cambiamenti climatici nel nuovo ordine mondiale che si sta definendo. Negli ultimi tempi ha preso piede nella retorica dell’inattivismo climatico un argomento che appare efficace, quello secondo cui la Cina continua a costruire centrali...

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte I: gli impatti dell’energia solare e eolica

Sul sito del Corriere della Sera sono state riproposte molte tesi tipiche dell’inattivismo climatico, che hanno l’obiettivo di rallentare la transizione energetica. Pubblichiamo qui la prima parte di una serie di post che hanno l’obiettivo di confutare queste argomentazioni, partendo da quella secondo cui gli impianti di energia rinnovabile, e in particolare di solare fotovoltaica e eolica, avrebbero forti impatti ambientali, o che non sarebbero convenienti da un punto di vista ambientale. Una tesi basata su esagerazioni, distorsioni e a...

Quando la scienza si piega alla politica: il negazionismo climatico nel rapporto del Dipartimento dell’Energia USA

Il 23 luglio 2025, il Dipartimento dell’Energia (DOE) degli Stati Uniti ha pubblicato un documento intitolato A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate. Il rapporto si vorrebbe proporre come una revisione critica del consenso scientifico sui cambiamenti climatici, in aperto contrasto rispetto agli esiti consolidati del Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6), che rappresenta la sintesi più autorevole, completa e condivisa della letteratura scientifica sul clima. La pubblicazione del DOE è volta a sostenere...