Un caso di disinformazione di Tuttoscienze

Man mano che ci addentriamo nella lettura dell'articolo, i dubbi si concretizzano, e comprendiamo di essere di fronte ad una di quelle operazioni di disinformazione a mezzo stampa che fanno ritenere a molti lettori che non ci sia modo di ricavare informazioni serie ed utili dalla lettura della scienza e degli scienziati, perché le valutazione che essa ed essi esprimono cambiano radicalmente da un anno all’altro, quando va bene, o addirittura da un giorno all’altro, in casi come questo.

L’elemento più negativo in questa pagina, che spiega il nostro giudizio di operazione di disinformazione, è la titolazione, assolutamente ingiustificata rispetto al contenuto dei due articoli, non solo per quanto riguarda la già citata apertura di pagina, ma anche per quello del secondo pezzo (“Tutti sbagliati i calcoli sui gas serra”). Non sappiamo se tali titoli siano dettati dall’obiettivo di stupire, e per questa via “accalappiare” a buon prezzo dei lettori altrimenti riluttanti a sorbirsi la lettura di articoli a carattere scientifico, o da un preconcetto “ideologico” del responsabile dell’inserto: certo è che il risultato sarebbe addirittura ridicolo, se non fosse per i danni che questa disinformazione scientifica causa. (altro…)

Man mano che ci addentriamo nella lettura dell'articolo, i dubbi si concretizzano, e comprendiamo di essere di fronte ad una di quelle operazioni di disinformazione a mezzo stampa che fanno ritenere a molti lettori che non ci sia modo di ricavare informazioni serie ed utili dalla lettura della scienza e degli scienziati, perché le valutazione che essa ed essi esprimono cambiano radicalmente da un anno all’altro, quando va bene, o addirittura da un giorno all’altro, in casi come questo.

L’elemento più negativo in questa pagina, che spiega il nostro giudizio di operazione di disinformazione, è la titolazione, assolutamente ingiustificata rispetto al contenuto dei due articoli, non solo per quanto riguarda la già citata apertura di pagina, ma anche per quello del secondo pezzo (“Tutti sbagliati i calcoli sui gas serra”). Non sappiamo se tali titoli siano dettati dall’obiettivo di stupire, e per questa via “accalappiare” a buon prezzo dei lettori altrimenti riluttanti a sorbirsi la lettura di articoli a carattere scientifico, o da un preconcetto “ideologico” del responsabile dell’inserto: certo è che il risultato sarebbe addirittura ridicolo, se non fosse per i danni che questa disinformazione scientifica causa. (altro…) A rischio il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione del Protocollo di Kyoto?

Già in un precedente post ci eravamo occupati del Protocollo di Kyoto e della sua implementazione in Italia. Il governo italiano ha più volte mostrato le proprie perplessità circa l’attuazione di politiche orientate alla riduzione delle emissioni di gas serra. In diverse occasioni non ha mancato di palesare il proprio scetticismo sul tema dei cambiamenti climatici e sull’opportunità di affrontare i costi, ritenuti troppo alti, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello europeo: i) riduzione nel 2020 del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto al 1990 e ii) sviluppo delle fonti rinnovabili in misura del 20% sul totale dei consumi finali di energia nel 2020.

Le posizioni del Governo Italiano sono cambiate negli ultimi mesi, anche sotto la spinta dell’Unione Europea e degli Usa di Barack Obama. Tanto che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Stefania Prestigiacomo, alla vigilia dell’apertura dei lavori del comitato esecutivo del Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) a Venezia, ha affermato l’importanza e l’urgenza di stabilire, a livello nazionale, azioni pratiche da cui ottenere risultati utili. (altro…)

Già in un precedente post ci eravamo occupati del Protocollo di Kyoto e della sua implementazione in Italia. Il governo italiano ha più volte mostrato le proprie perplessità circa l’attuazione di politiche orientate alla riduzione delle emissioni di gas serra. In diverse occasioni non ha mancato di palesare il proprio scetticismo sul tema dei cambiamenti climatici e sull’opportunità di affrontare i costi, ritenuti troppo alti, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello europeo: i) riduzione nel 2020 del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto al 1990 e ii) sviluppo delle fonti rinnovabili in misura del 20% sul totale dei consumi finali di energia nel 2020.

Le posizioni del Governo Italiano sono cambiate negli ultimi mesi, anche sotto la spinta dell’Unione Europea e degli Usa di Barack Obama. Tanto che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Stefania Prestigiacomo, alla vigilia dell’apertura dei lavori del comitato esecutivo del Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) a Venezia, ha affermato l’importanza e l’urgenza di stabilire, a livello nazionale, azioni pratiche da cui ottenere risultati utili. (altro…) G8 e MEF concordano sui 2 gradi: la palla passa a Copenaghen

Si sono chiusi il 10 luglio all'Aquila i tre giorni di lavoro del G8, che includevano nella giornata di giovedì anche il MEF (Major Economy Forum), incontro voluto da Barack Obama per raccogliere intorno al tavolo i 16 paesi responsabili di più dell'80% delle emissioni mondiali di CO2.

Il nuovo impegno a contenere entro i 2°C l'innalzamento della temperatura

Il documento finale del G8 ribadisce l'importanza di mantenere l'innalzamento della temperatura sotto i 2°C attraverso una riduzione sostanziale delle emissioni a livello globale, riconoscendo di fatto la soglia che la comunità scientifica ritiene non debba essere superata.

Si tratta di un passo importante in direzione della Conferenza di Copenhagen di dicembre dell'UNFCCC, che viene ribadito essere il tavolo di negoziazione principale. La portata dell'impegno sembra però essere sfuggita a una buona parte dei media nazionali, che in molti casi non hanno saputo leggere l'esito del G8 e del MEF all'interno del processo negoziale di Copenhagen, così come è ormai universalmente riconosciuto, dopo il cambio di direzione degli USA, con Obama. (altro…)

Il 1912.. praticamente ieri

È il caso dell’ultima performance di Giuliano Ferrara, che dai microfoni di Radio24, nella sua trasmissione del 29 aprile “Parliamone con l’elefante”, ha imbastito una puntata sui cambiamenti climatici a tratti interessante, ma in generale estremamente carente dal punto di vista scientifico.

Dall’audio della trasmissione o dalla trascrizione (grazie a Maurizio Morabito) si può notare come dal dialogo con Franco Prodi e Fulco Pratesi, ospiti del programma, siano emerse, a fianco di alcune tesi anche di buon senso, una serie notevole di affermazioni fuorvianti e prive di alcun fondamento scientifico.

È il caso dell’ultima performance di Giuliano Ferrara, che dai microfoni di Radio24, nella sua trasmissione del 29 aprile “Parliamone con l’elefante”, ha imbastito una puntata sui cambiamenti climatici a tratti interessante, ma in generale estremamente carente dal punto di vista scientifico.

Dall’audio della trasmissione o dalla trascrizione (grazie a Maurizio Morabito) si può notare come dal dialogo con Franco Prodi e Fulco Pratesi, ospiti del programma, siano emerse, a fianco di alcune tesi anche di buon senso, una serie notevole di affermazioni fuorvianti e prive di alcun fondamento scientifico.

.

Soliti – sbagliati - argomenti Franco Prodi ha riproposto le sue tesi sulla debolezza delle “previsioni climatiche”, già discusse in un precedente post di Climalteranti. Anche le tesi negazioniste di Pietro Vietti, giornalista de Il Foglio, diretto dallo stesso Ferrara, sono già state sentite e confutate, ad esempio “sono 10 anni che le temperature non aumentano” (vedi qui) e “L’Antartide sono anni che sta crescendo e l’Artico in questi giorni ha raggiunto un’estensione, la maggiore degli ultimi dieci anni” (vedi qui) . Sul fatto che gli ambientalisti e gli scienziati del clima hanno di colpo sostituito subdolamente il termine "riscaldamento globale" col nuovo termine “cambiamenti climatici” (perché "visto che il tempo cambia da sempre ci azzeccano sia che la temperatura aumenti che diminuisca...) basterebbe guardare come si chiamano l’organismo scientifico internazionale e la Convenzione dell’ONU che da più di 15 anni stanno cercando di affrontare questo problema. (altro…)Ancora lontano un secondo accordo sul Clima

Si è chiusa il 12 giugno una importante sessione della Convenzione sui cambiamenti climatici dell’ONU, tenutasi a Bonn.

Il resoconto dei 15 giorni di negoziazione non è semplice, e la quantità di decisioni prese è disponibile sul sito della Conferenza di Bonn dell’UNFCCC, o si può leggere dall’Earth Negotiations Bulletin, un bollettino autorevole e tempestivo sulle negoziazioni internazionali realizzato dall’International Institute for Sustainable Development (il link a tutti i servizi dell’IISD sul clima è disponibile nella nuova sezione “link” di Climalteranti)

In italiano è disponibile una ampia sintesi dei risultati della conferenza nell'Edizione Speciale della Newsletter del Focal Point IPCC per l'Italia, interamente dedicata ai principali risultati inerenti la conferenza di Bonn.

Anche se il segretario dell’UNFCCC Yvo de Boer ha parlato nella conferenza stampa finale di “importanti avanzamenti” e di “segnali incoraggianti”, chi ha partecipato alla conferenza non ha potuto notare chiari segni di preoccupazione e di malcontento per lo stato delle negoziazioni, in seguito raccontati.

Ancora lontani da una visione condivisa

Visto che giugno è il mese degli esami, non ha stupito vedere distribuire le pagelle al termine dell’incontro di Bonn dell’UNFCCC. In gioco c’è la preparazione della conferenza di Copenhagen di dicembre, destinata a dare un futuro al Protocollo di Kyoto dopo il 2012, ed a consegnarle è stata l’ONG Friends of the Earth International.

Bocciati tutti i paesi sviluppati: la Ue che dorme in classe, l’Australia considerata un’alunna pigra, il Canada accusato di non comprendere la differenza tra discutere del Protocollo di Kyoto e puntare alla sua eliminazione, gli USA per il loro comportamento considerato ancora irresponsabile nonostante le innegabili responsabilità storiche e il Giappone chiamato a ripetere in matematica visto il misero target di riduzione delle emissioni proposto per il 2020.

Secondo l’ONG ambientalista passano l’esame solo i paesi in via di sviluppo, che dimostrano una sempre maggiore consapevolezza della gravità del problema da affrontare a livello internazionale, anche perché in ampie aree del pianeta sono spesso costretti a toccare con mano gli impatti causati dai cambiamenti climatici.

A Bonn gli USA sono arrivati a chiedere la creazione di un nuovo Trattato a Copenhagen, per evitare di essere costretti a mettere in discussione il loro storico rifiuto ad aderire al Protocollo di Kyoto.

In realtà l’aspetto formale di creare un nuovo accordo o di modificare il Protocollo già esistente sembra essere un problema di secondo ordine, visto che si è ancora lontani dal trovare una visione condivisa sulla sostanza dell’accordo.

Le diverse posizioni in gioco sono raccolte in un documento di oltre 200 pagine che al momento è una semplice raccolta dei diversi orientamenti.

“Sommando anche tutti i giorni di negoziazione che ci separano da Copenhagen”, sottolinea il Capo delegazione dell’Unione europea, Artur Runge-Metzer, “dovremmo riuscire a discutere e revisionare ben 8 pagine al giorno. È evidente che è necessario un cambio di velocità e di approccio nei prossimi incontri”.

La proposta brasiliana

Il vero nodo della questione restano però gli impegni di riduzione delle emissioni per i paesi sviluppati rispetto al 2020, dove l’ipotesi di un accordo resta per il momento solo una possibilità remota.

Voci informali provenienti dai gruppi di lavoro chiusi raccontano del tentativo della Russia di voler impedire l’inserimento di ogni possibile numero nella bozza di revisione del Protocollo di Kyoto, cercando di fatto l’affossamento della negoziazione sul Kyoto II.

Ci hanno però pensato 37 paesi in via di sviluppo, guidati dal Brasile ma che comprendono anche Cina e Sudafrica, a presentare un documento contenente le ipotesi di riduzione per tutti i Paesi sviluppati. La presentazione di numeri concreti di riduzione delle emissioni era di fatto essenziale, perché in caso contrario non ci sarebbero più stati i tempi tecnici previsti dall’UNFCCC per arrivare ad una loro trattativa in visione della Conferenza di Copenhagen.

La novità di Bonn è che i paesi in via di sviluppo hanno iniziato a manifestare la loro disponibilità ad intraprendere azioni concrete per invertire i propri processi di sviluppo a favore di percorsi a minore contenuto di carbonio.

L’incontro tedesco ha visto anche i lavori dei due Organismi sussidiari, il SBI (Subsidiary Body for

Implementation) deputato a verificare lo stato di attuazione della Convenzione sui cambiamenti climatici ed il SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) che fornisce una sorta di supporto scientifico diretto ai lavori dell’UNFCCC.

Non si è ancora spenta la delusione per i pochi passi avanti compiuti a Bonn, che l’attenzione si sposta già al prossimo incontro internazionale rappresentato dal G8 e dal MEF (Major Economies Forum) a L’Aquila.

L’Italia e il Consiglio Artico

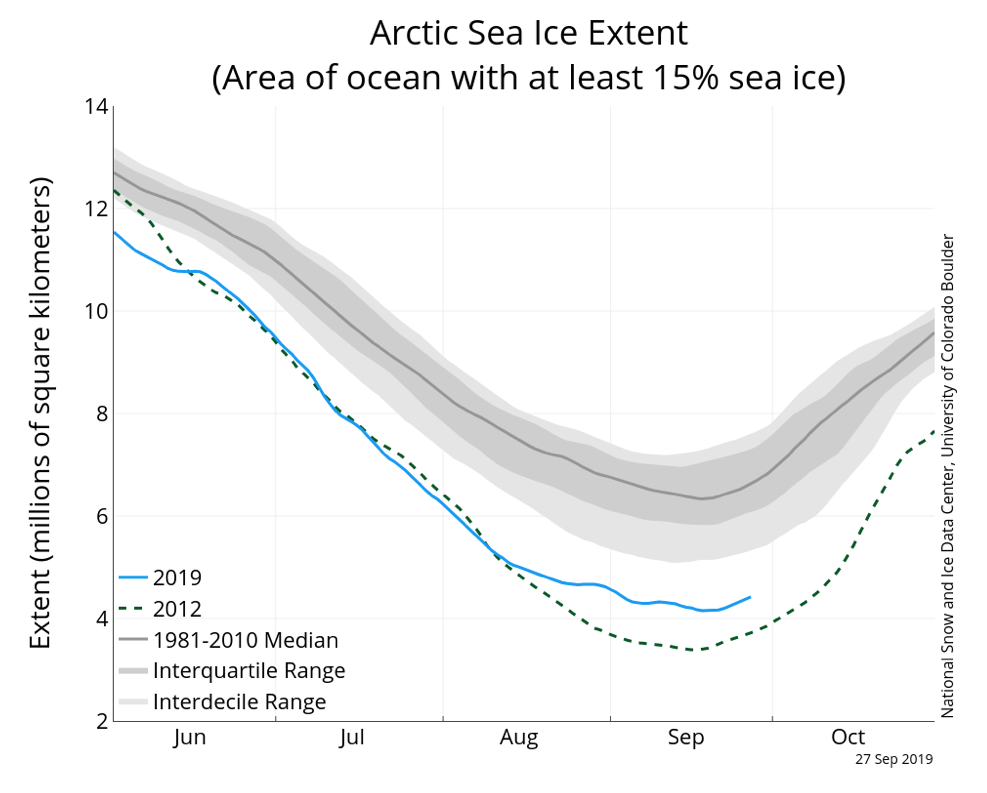

A riguardo è curioso osservare il comportamento schizofrenico del governo italiano in merito alla situazione dei ghiacci artici.

Da una parte ha dato parere favorevole alla nota mozione approvata dal Senato in Aprile in cui si metteva in discussione il grave stato di salute dei ghiacci artici, prendendo spunto dalla famosa bufala apparsa sui giornali a gennaio di quest’anno.

Si è chiusa il 12 giugno una importante sessione della Convenzione sui cambiamenti climatici dell’ONU, tenutasi a Bonn.

Il resoconto dei 15 giorni di negoziazione non è semplice, e la quantità di decisioni prese è disponibile sul sito della Conferenza di Bonn dell’UNFCCC, o si può leggere dall’Earth Negotiations Bulletin, un bollettino autorevole e tempestivo sulle negoziazioni internazionali realizzato dall’International Institute for Sustainable Development (il link a tutti i servizi dell’IISD sul clima è disponibile nella nuova sezione “link” di Climalteranti)

In italiano è disponibile una ampia sintesi dei risultati della conferenza nell'Edizione Speciale della Newsletter del Focal Point IPCC per l'Italia, interamente dedicata ai principali risultati inerenti la conferenza di Bonn.

Anche se il segretario dell’UNFCCC Yvo de Boer ha parlato nella conferenza stampa finale di “importanti avanzamenti” e di “segnali incoraggianti”, chi ha partecipato alla conferenza non ha potuto notare chiari segni di preoccupazione e di malcontento per lo stato delle negoziazioni, in seguito raccontati.

Ancora lontani da una visione condivisa

Visto che giugno è il mese degli esami, non ha stupito vedere distribuire le pagelle al termine dell’incontro di Bonn dell’UNFCCC. In gioco c’è la preparazione della conferenza di Copenhagen di dicembre, destinata a dare un futuro al Protocollo di Kyoto dopo il 2012, ed a consegnarle è stata l’ONG Friends of the Earth International.

Bocciati tutti i paesi sviluppati: la Ue che dorme in classe, l’Australia considerata un’alunna pigra, il Canada accusato di non comprendere la differenza tra discutere del Protocollo di Kyoto e puntare alla sua eliminazione, gli USA per il loro comportamento considerato ancora irresponsabile nonostante le innegabili responsabilità storiche e il Giappone chiamato a ripetere in matematica visto il misero target di riduzione delle emissioni proposto per il 2020.

Secondo l’ONG ambientalista passano l’esame solo i paesi in via di sviluppo, che dimostrano una sempre maggiore consapevolezza della gravità del problema da affrontare a livello internazionale, anche perché in ampie aree del pianeta sono spesso costretti a toccare con mano gli impatti causati dai cambiamenti climatici.

A Bonn gli USA sono arrivati a chiedere la creazione di un nuovo Trattato a Copenhagen, per evitare di essere costretti a mettere in discussione il loro storico rifiuto ad aderire al Protocollo di Kyoto.

In realtà l’aspetto formale di creare un nuovo accordo o di modificare il Protocollo già esistente sembra essere un problema di secondo ordine, visto che si è ancora lontani dal trovare una visione condivisa sulla sostanza dell’accordo.

Le diverse posizioni in gioco sono raccolte in un documento di oltre 200 pagine che al momento è una semplice raccolta dei diversi orientamenti.

“Sommando anche tutti i giorni di negoziazione che ci separano da Copenhagen”, sottolinea il Capo delegazione dell’Unione europea, Artur Runge-Metzer, “dovremmo riuscire a discutere e revisionare ben 8 pagine al giorno. È evidente che è necessario un cambio di velocità e di approccio nei prossimi incontri”.

La proposta brasiliana

Il vero nodo della questione restano però gli impegni di riduzione delle emissioni per i paesi sviluppati rispetto al 2020, dove l’ipotesi di un accordo resta per il momento solo una possibilità remota.

Voci informali provenienti dai gruppi di lavoro chiusi raccontano del tentativo della Russia di voler impedire l’inserimento di ogni possibile numero nella bozza di revisione del Protocollo di Kyoto, cercando di fatto l’affossamento della negoziazione sul Kyoto II.

Ci hanno però pensato 37 paesi in via di sviluppo, guidati dal Brasile ma che comprendono anche Cina e Sudafrica, a presentare un documento contenente le ipotesi di riduzione per tutti i Paesi sviluppati. La presentazione di numeri concreti di riduzione delle emissioni era di fatto essenziale, perché in caso contrario non ci sarebbero più stati i tempi tecnici previsti dall’UNFCCC per arrivare ad una loro trattativa in visione della Conferenza di Copenhagen.

La novità di Bonn è che i paesi in via di sviluppo hanno iniziato a manifestare la loro disponibilità ad intraprendere azioni concrete per invertire i propri processi di sviluppo a favore di percorsi a minore contenuto di carbonio.

L’incontro tedesco ha visto anche i lavori dei due Organismi sussidiari, il SBI (Subsidiary Body for

Implementation) deputato a verificare lo stato di attuazione della Convenzione sui cambiamenti climatici ed il SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) che fornisce una sorta di supporto scientifico diretto ai lavori dell’UNFCCC.

Non si è ancora spenta la delusione per i pochi passi avanti compiuti a Bonn, che l’attenzione si sposta già al prossimo incontro internazionale rappresentato dal G8 e dal MEF (Major Economies Forum) a L’Aquila.

L’Italia e il Consiglio Artico

A riguardo è curioso osservare il comportamento schizofrenico del governo italiano in merito alla situazione dei ghiacci artici.

Da una parte ha dato parere favorevole alla nota mozione approvata dal Senato in Aprile in cui si metteva in discussione il grave stato di salute dei ghiacci artici, prendendo spunto dalla famosa bufala apparsa sui giornali a gennaio di quest’anno.

Dall’altra, il Ministro Frattini ha fatto una dichiarazione di senso completamente diverso, in occasione dell’incontro del Consiglio Artico a fine aprile, Consiglio che raccoglie le 6 nazioni che si affacciano al Polo nord, a cui si aggiungono in qualità di osservatori altri paesi fra cui Italia, Cina e altri paesi europei.

In quella occasione, davanti alla presentazione di dati sempre più preoccupanti sulla fusione dei ghiacci artici, Frattini ha preso atto della gravità del problema ed ha promesso di portare l’istanza sul tavolo del G8 di luglio.

Bisognerà adesso stare a vedere se tale promessa sarà mantenuta, visto le ancora scarse notizie che trapelano sull’incontro, tanto che a meno di un mese dalla data prevista non è ancora stato ufficializzato se il MEF si sarebbe tenuto all’interno dei 3 giorni del G8 o in coda ad esso.

Curioso che nel frattempo il Canada abbia già trasmesso alla stampa le informazioni per le richieste di accredito del G8 che si terrà nello stato americano nel 2010.

Dall’altra, il Ministro Frattini ha fatto una dichiarazione di senso completamente diverso, in occasione dell’incontro del Consiglio Artico a fine aprile, Consiglio che raccoglie le 6 nazioni che si affacciano al Polo nord, a cui si aggiungono in qualità di osservatori altri paesi fra cui Italia, Cina e altri paesi europei.

In quella occasione, davanti alla presentazione di dati sempre più preoccupanti sulla fusione dei ghiacci artici, Frattini ha preso atto della gravità del problema ed ha promesso di portare l’istanza sul tavolo del G8 di luglio.

Bisognerà adesso stare a vedere se tale promessa sarà mantenuta, visto le ancora scarse notizie che trapelano sull’incontro, tanto che a meno di un mese dalla data prevista non è ancora stato ufficializzato se il MEF si sarebbe tenuto all’interno dei 3 giorni del G8 o in coda ad esso.

Curioso che nel frattempo il Canada abbia già trasmesso alla stampa le informazioni per le richieste di accredito del G8 che si terrà nello stato americano nel 2010.

.

Testo di Daniele Pernigotti, con il contributo di Stefano CaseriniJava Climate Model: il sistema climatico a portata di click

.

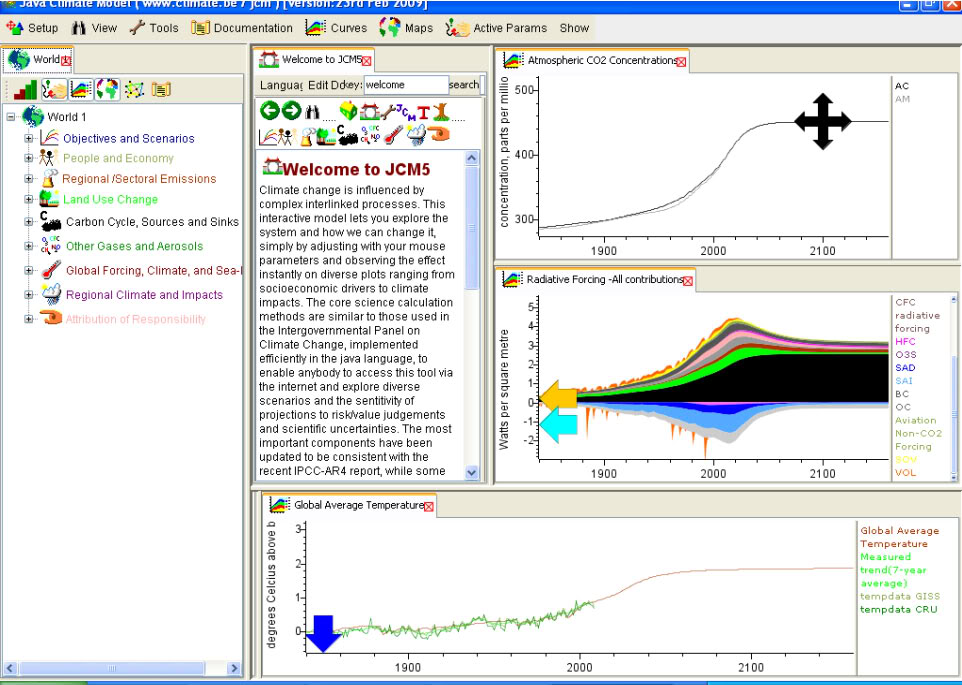

Fra i tanti aiuti che il World Wide Web offre a chi volesse approfondire la tematica climatica, uno dei più interessanti è il Java Climate Model un software che consente un’esplorazione a 360° del sistema climatico, con approfondimenti sugli aspetti emissivi, climatici, geografici, modellistici, chimico-fisici, economici, sociali e demografici. L’utilizzo del software porta ad affrontare molti dei dati e dei parametri utilizzati dai modelli climatici, nonché gli scenari emissivi, e fornisce i risultati sui principali output dei modelli come l’aumento delle concentrazioni di CO2, l’aumento della temperatura, l’innalzamento del livello del mare. Nella versione 5 (JCM 5) l’autore del software, il ricercatore Ben Matthews, ha inserito direttamente nel programma le informazioni contenute nei rapporti IPCC, sia nel Third Assessment Report che nel più recente Fourth Assessment Report. Le applicazioni del software consentono di confrontare gli scenari SRES, ipotizzare modifiche del sistema climatico o stimare gli effetti della variazione delle emissioni di gas serra sui parametri climatici, tramite la visualizzazione di grafici interattivi e di dati tabellati, tutti referenziati e pubblicati dall’IPCC o ricavati tramite interpolazioni di questi ultimi. Figura 1: schermata iniziale del software JCM 5 (altro…)

Figura 1: schermata iniziale del software JCM 5 (altro…) Due Appuntamenti

.

Giovedi’ 4 giugno a Parma

Giovedi’ 4 giugno a Parma

.

Intitolato “Leggende, errori e certezze sul clima che cambia”, il seminario scientifico ha lo scopo di discutere le conoscenze scientifiche, i problemi aperti e la capacità previsionale in merito al clima che cambia. Parteciperanno: - Prof. Antonio Navarra, Direttore del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici - Ing. Stefano Caserini, Docente di Fenomeni di Inquinamento presso il Politecnico di Milano - Prof. Giulio De Leo, Docente di Ecologia Applicata presso l'Università degli Studi di Parma Seguirà tavola rotonda con numerosi partecipanti Ore 15, Sala Aurea Camera di Commercio di Parma, Via Verdi 2..

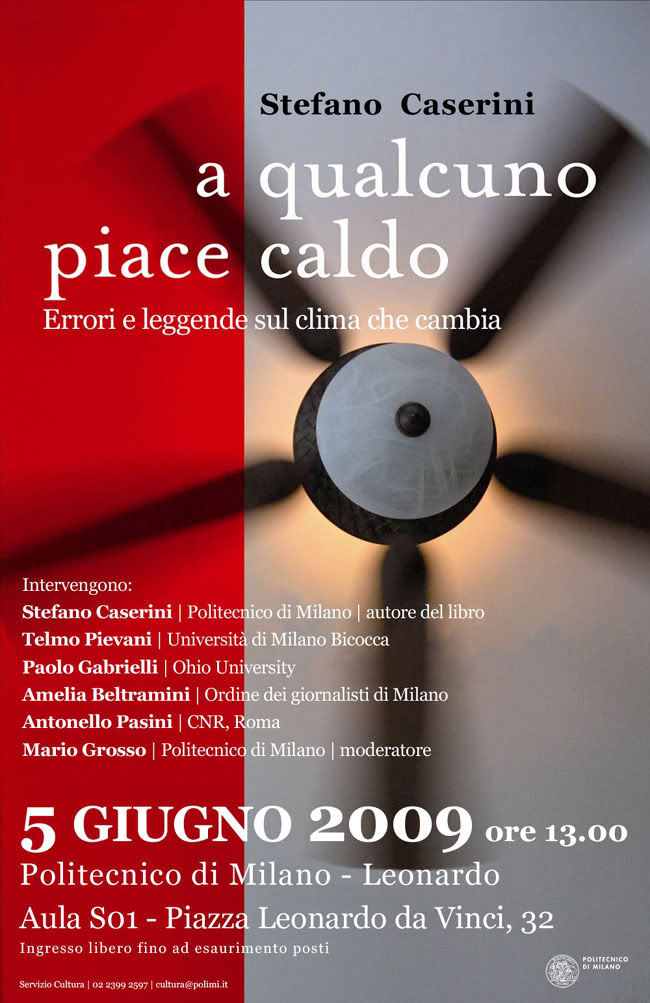

Venerdi’ 5 giugno a Milano

Venerdi’ 5 giugno a Milano

.

Presentazione del libro “A qualcuno piace caldo” Parteciperanno: - Stefano Caserini, autore del libro, Politecnico di Milano - Telmo Pievani, Università di Milano Bicocca - Paolo Gabrielli, Ohio State University - Amelia Beltramini, Ordine dei giornalisti di Milano - Antonello Pasini, CNR Roma Modera l’incontro Mario Grosso, Politecnico di Milano Ore 13, Politecnico di Milano, Aula S01, Piazza Leonardo da Vinci 32..

Zichicche (n+1): i batteri dormiglioni

In questo post si narra di un'altra teoria del Prof. Zichichi priva di alcun fondamento scientifico, apparsa recentemente in prima pagina su un quotidiano nazionale pur essendo stata riciclata da un articolo di 4 anni prima. Chi non fosse al corrente dell’abitudine del prof. Zichichi ad affermazioni infondate sul problema dei cambiamenti climatici, potrebbe essere portato a credere che questo articolo, presentato da un giornale nazionale in prima pagina, possa avere un qualche fondamento, qualche collegamento con il dibattito scientifico sul clima.

L’articolo citato è invece un altro caso di disinformazione sul tema climatico, un'altra occasione perduta per informare correttamente su una materia che, per le sue implicazioni socio-economiche ed energetiche, è e sarà importante e cruciale per il futuro del nostro Paese.

In questo post si narra di un'altra teoria del Prof. Zichichi priva di alcun fondamento scientifico, apparsa recentemente in prima pagina su un quotidiano nazionale pur essendo stata riciclata da un articolo di 4 anni prima. Chi non fosse al corrente dell’abitudine del prof. Zichichi ad affermazioni infondate sul problema dei cambiamenti climatici, potrebbe essere portato a credere che questo articolo, presentato da un giornale nazionale in prima pagina, possa avere un qualche fondamento, qualche collegamento con il dibattito scientifico sul clima.

L’articolo citato è invece un altro caso di disinformazione sul tema climatico, un'altra occasione perduta per informare correttamente su una materia che, per le sue implicazioni socio-economiche ed energetiche, è e sarà importante e cruciale per il futuro del nostro Paese.

.

L’aumento della concentrazione dei gas serra in atmosfera sarebbe dovuto alla respirazione dei batteri nei ghiacciai delle calotte polari. Questa è l’ultima teoria, senza alcun fondamento scientifico, pubblicata sulla prima pagina de Il Giornale dello scorso 23 aprile (pag. 38 “Il G8 sul clima. Vi spiego chi sta barando sui gas serra”. L’accusa è pesante: ci sarebbe chi sta barando, chi (cioè gli scienziati di tutto il pianeta), pur sapendo come stanno davvero le cose, dice dell’altro, ingannando l’opinione pubblica e i governi di tutto il mondo. Questa teoria, è sostenuta dal Prof. Antonino Zichichi che molto si è speso negli ultimi anni per confutare con ogni mezzo le evidenze dei cambiamenti climatici. Una novità su cui imperversa il silenzio dei media Dopo una rapida spiegazione del principio delle “sorgenti” e dei “pozzi” di CO2 e di gas serra, Zichichi arriva alla spiegazione di quello che per lui sarebbe un inganno mondiale: “Ed ecco una novità su cui imperversa il silenzio dei media. Nessuno finora aveva pensato che potessero partecipare al bilancio dei gas-serra anche le calotte polari”. (altro…)I modelli del clima e la gestione dell’incertezza

Riassunto

Si discute in questo post dell’utilità dei modelli di simulazione del clima. Pur con le incertezze che caratterizzano le simulazioni climatiche, alcuni risultati prodotti dai GCM hanno una chiara e dimostrabile solidità. Hanno quindi un "valore", nel senso che potrebbero permettere, da subito, di proporre azioni di adattamento per mitigare alcuni degli impatti negativi del cambiamento climatico, almeno in quelle aree del pianeta dove i risultati delle simulazioni sembrano essere più certi.

L’intervista di Giuliano Ferrara a Franco Prodi e Fulco Pratesi recentemente trasmessa da Radio 24 offre lo spunto per qualche riflessione su alcuni dei temi affrontati, che vanno dalla affidabilità degli strumenti in uso per la modellazione del Clima sino al ruolo degli scienziati nel contesto del dibattito sui cambiamenti climatici. Userò in questo post le tesi espresse durante l’intervista solo come pretesto per approfondire la discussione, senza alcuna intenzione di alimentare polemiche che a mio avviso non servono molto per la crescita delle conoscenze. Il tema centrale è quello di capire come debbano essere gestite le incertezze proprie degli strumenti della modellistica del clima al fine di fornire delle simulazioni Utili e di “Valore” (nel seguito svilupperò tale concetto) e che permettano ai policy-makers di scegliere ottimali azioni di adattamento e di mitigazione agli impatti del cambiamento climatico.

In sostanza nell’intervista Franco Prodi afferma che i General Circulation Model (GCM) sono ancora indietro ed incapaci di rappresentare le complessità del sistema integrato Atmosfera, Biosfera, Idrosfera. E quindi le simulazioni climatiche che ne derivano sono incerte e insicure e quindi con questi strumenti è molto difficile prendere decisioni. Sto sicuramente schematizzando ma mi sembra che il succo del discorso sia più o meno questo.

Alcune contestazioni possono essere fatte a queste tesi. Innanzi tutto non rappresentano bene la realtà attuale dei GCM e sembrano essere anche un po’ datate, nel senso che non fanno giustizia del grande processo di miglioramento percorso nel campo della modellistica climatica in questi ultimi 15-20 anni (si guardi ad esempio ai risultati del progetto Ensembles finanziato dalla Unione Europea). In seconda battuta viene anche da chiedersi come ci si potrebbe muovere in questo settore senza utilizzare i GCM, pur con tutte le loro incertezze, nonché con tutti i sistemi di regionalizzazione del clima, siano essi di natura deterministica (i modelli regionali del clima, RCM, vedasi la home page del progetto UE-Prudence: http://prudence.dmi.dk/) piuttosto che dinamico-statistica (vedasi la homepage del progetto EU Stardex: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/projects/stardex/).

Per di più, frenando l’uso della modellistica globale in quanto ancora “acerba” nel suo livello di descrizione delle complessità del sistema Atmosfera-idrosfera-biosfera, viene da chiedersi come si possa allo stesso tempo sperare di poter disporre in un qualche futuro di quell’ “earth model” a cui si fa riferimento nell’intervista, in grado di fornire quelle “certezze” che oggi non abbiamo. Sempre schematizzando, se comprendo bene le argomentazioni di FP, un modello del clima, per poter essere usato, dovrebbe essere sostanzialmente “perfetto”, nel senso che dovrebbe rappresentare “tutti” i processi fisici presenti in atmosfera, “tutti” i feedback, “tutte” le non linearità, “tutte” le scale di moto. Se così stanno i termini del problema, c’è qualche speranza di successo in questa pretesa di perfezione ?

Intanto la prima cosa da chiedersi è perché si usano i modelli e se si potrebbe farne a meno.

Per sviluppare il ragionamento devo fare una piccola digressione, tornando un attimo all’abc della fisica dell’atmosfera. Come noto, il sistema atmosfera non è un laboratorio galileiano in senso stretto, in quanto è impossibile soddisfare l’esigenza di ripetibilità di un esperimento all’interno di un laboratorio “per definizione” non riproducibile. E’ solo merito della modellistica se è possibile oggi, in senso più ampio, compiere degli “esperimenti”, in genere chiamati “esperimenti numerici” all’interno di un “laboratorio virtuale” che simula l’atmosfera reale. E’ oggi possibile, grazie ai modelli di atmosfera trascritti su codici di calcolo e mediante l’uso di supercomputer, usare l’atmosfera del modello al posto della realtà ed eseguire al suo interno studi di sensitivity, valutando scenari diversi al variare di qualche parametro: possiamo alzare o abbassare montagne, modificare tipi di suolo e crearne diversi scenari di umidità, proporre forcing esterni diversi (ad esempio di gas serra), mutare l’input radiativo da parte del sole. E’ possibile con i modelli ri-creare artificialmente quel “laboratorio” che ogni scienza che si rispetti deve avere per il solo stesso fatto di essere classificata come scienza. Va da se che essendo una riproduzione della realtà, il laboratorio “modello GCM” non è la realtà. E quindi contiene delle inevitabili approssimazioni e, talvolta, anche gravi inesattezze. La domanda che ci si pone relativa alla legittimità di un loro uso è quindi fondata e merita una risposta non frettolosa.

Per rispondere è utile fare un parallelismo con i modelli che permettono ai previsori meteo di fare le previsioni del tempo e che sono parenti stretti dei GCM che si usano per il clima, almeno per quanto riguarda la forma dell’apparato matematico che li caratterizza (set di equazioni differenziali che descrivono i processi di conservazione di energia, momento, acqua e che caratterizzano la meccanica e termodinamica dell’atmosfera e degli oceani). Anche in questo caso i modelli numerici di previsione sono inesatti (Numerical Weather Prediction models, NWP, per saperne di più, ottimo è il link alle lecture notes di ECMWF).

Sussistono dei problemi di sensibilità ai valori iniziali a causa della non linearità delle equazioni che caratterizzano modelli del genere. La loro parte “adiabatica” (che descrive ad esempio le avvezioni di temperatura o di quantità di moto) è in genere meglio descritta dai processi “fisici”, quali ad esempio quelli che descrivono il trasporto di calore verso o dal suolo, la microfisica delle nubi, i processi radiativi, i fenomeni convettivi ecc.. Il risultato di queste incertezze descrittive si traduce in errori di previsione: capita quindi che tali modelli facciano piovere troppo o troppo poco oppure presentino errori di localizzazione, nello spazio e nel tempo, dei massimi di pioggia o di altre idrometeore come la neve, così come di anomalie del campo termico o anemologico. Certi fallimenti di previsione siano più frequenti in concomitanza di certe tipologie di configurazioni “bariche”, mentre in altre gli errori sono inferiori. Così come pure la qualità delle previsioni dipende in buona parte anche dalle stagioni.

C’è allora da chiedersi: ma i modelli NWP rappresentano bene la realtà ?

La risposta è, ineluttabilmente: talvolta si, talvolta no. E, con tale consapevolezza, è bene usare questi strumenti per fare le previsioni meteo? La risposta può essere, a mio parere, solo positiva. Oggi nessun previsore meteo al mondo può fare a meno di usare questi strumenti se si pone l’obiettivo di cercare di prevedere il tempo in maniera “quantitativa” su un orizzonte temporale di 2-10 giorni. A tal riguardo c’è anche da chiedersi cosa ne sarebbe della Scienza della Previsione del tempo se all’inizio degli anni ’50 Fjörtoft, Charney e von Neumann (Numerical integration of the barotropic vorticity equation; 1950, Tellus, 2, 237-254) non avessero proposto di usare la loro semplificata modellistica meteorologica usando un modello barotropico dell’atmosfera, che è un lontano antenato dei modelli a equazioni primitive che si usano oggi. Magari, se così non fosse stato, oggi saremmo ancora qui a parlare di…“presagi” e non invece, ad esempio, di previsioni quantitative di occorrenza di piogge in una data area e in un dato istante temporale. (Il materiale sulla storia della previsione numerica è praticamente infinito, suggerisco questa presentazione di Adrian Simmons, scaricabile dal sito di ECMWF: http://www.ecmwf.int/publications/unpublished/2006/temperton/pdf/simmons.pdf)

In ogni caso, pur con tutte le incertezze del caso su cui ho detto poco fa, con questi modelli “incerti” si possono fare, almeno in media, decorose previsioni meteo, in grado di permettere ai decisori…di decidere. E' infatti grazie a questi “incerti” modelli che si producono le allerte per il sistema di Protezione Civile, ad esempio. E sono le previsioni di questi modelli che forniscono l’input ai modelli idrologici per la previsione delle piene fluviali, oppure a quelli della qualità dell’aria oppure dello stato del mare. La possibilità di prendere decisioni corrette è particolarmente rilevante, a mio parere, in questo contesto.

Con il nuovo approccio del “valore economico” delle previsioni meteo o delle simulazioni climatiche (Katz e Murphy, 2000: “Economic Value of Weather and Climate Forecasts”, Climate Change, volume 45, 1573-1480) il “focus” non è più solo dato tanto alla “Qualità” di una previsione (o di una simulazione climatica) ma anche (e forse più) al suo “Valore” o “Utilità”, che si traduce nella capacità di quella previsione (o di quella simulazione climatica) di far prendere ad un policymaker decisioni più corrette di quanto potrebbe fare senza ricorrere a questi supporti modellistici. In questa ottica e a parità di qualità, una previsione può essere di più alto o basso valore a seconda dell’utente a cui è diretta. Per chiarire il punto, ogni policymaker che deve assumere delle decisioni applica sempre un ragionamento di tipo costo/beneficio nel quale confronta i costi di un’azione mitigatrice di un danno potenziale causato, ad esempio, da un evento meteo pericoloso, con il costo del danno che potrebbe avere se non decidesse di applicare alcuna azione mitigatrice a contrasto di quell’evento meteo pericoloso previsto. Pertanto, la probabilità di occorrenza di un evento meteo pericoloso si compone con il rapporto tra il “Costo” dell’azione mitigatrice e il “Danno” causato dalla non azione e permette di ottimizzare la scelta.

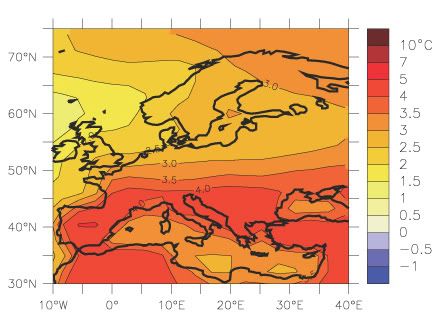

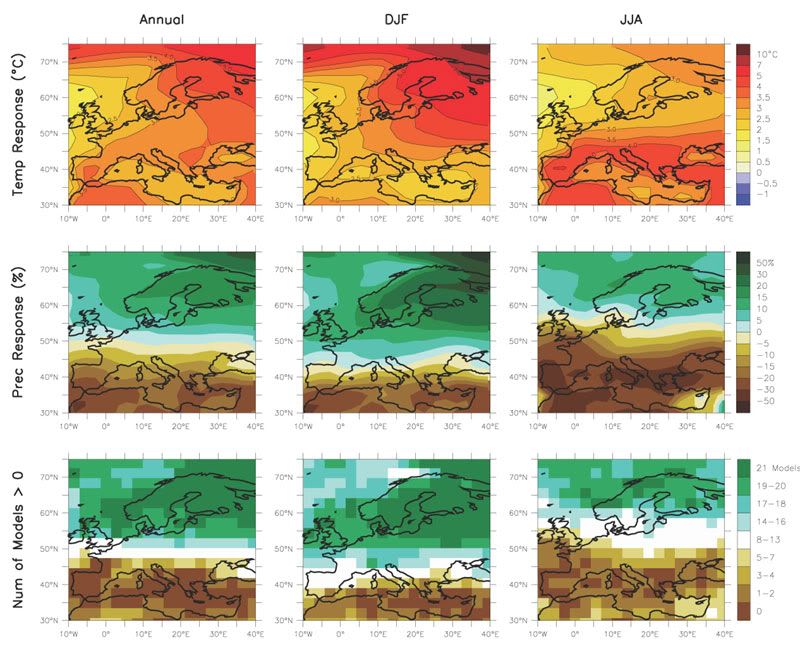

Tornando ai modelli GCM del clima, al giorno d’oggi sappiamo abbastanza quali siano i loro limiti, gli errori sistematici, dove si collocano arealmente. In sostanza conosciamo abbastanza bene i limiti di utilizzo di questi strumenti. E sappiamo anche che con tutte le diversità e le incertezze che caratterizzano questi strumenti, accade lo stesso che per certi indicatori del clima molti GCM offrano scenari concordi e possano offrire simulazioni di accettabile “Valore”, e possono essere quindi già in grado di far prendere decisioni corrette. Ad esempio tutti i GCM prevedono globalmente un aumento considerevole di temperatura, nei prossimi decenni. Dovremmo tenerne conto in qualche modo? Si potrebbe obiettare che quello che è forse vero a scala globale è meno vero a scala regionale. Questa asserzione è abbastanza vera; tuttavia accade che su certe sotto-aree del pianeta (per non fare un esempio che ci tocchi: il Mediterraneo) gli stessi sistemi di modellazione globale dicano lo stesso cose analoghe. Ad esempio risulta incontrovertibile che il bacino del Mediterraneo avrà in futuro delle estati più calde e, parallelamente, una diminuzione delle piogge (si veda la figura sottostante, tratta dal cap. 11 dell’IPCC-AR4-WG1.

Riassunto

Si discute in questo post dell’utilità dei modelli di simulazione del clima. Pur con le incertezze che caratterizzano le simulazioni climatiche, alcuni risultati prodotti dai GCM hanno una chiara e dimostrabile solidità. Hanno quindi un "valore", nel senso che potrebbero permettere, da subito, di proporre azioni di adattamento per mitigare alcuni degli impatti negativi del cambiamento climatico, almeno in quelle aree del pianeta dove i risultati delle simulazioni sembrano essere più certi.

L’intervista di Giuliano Ferrara a Franco Prodi e Fulco Pratesi recentemente trasmessa da Radio 24 offre lo spunto per qualche riflessione su alcuni dei temi affrontati, che vanno dalla affidabilità degli strumenti in uso per la modellazione del Clima sino al ruolo degli scienziati nel contesto del dibattito sui cambiamenti climatici. Userò in questo post le tesi espresse durante l’intervista solo come pretesto per approfondire la discussione, senza alcuna intenzione di alimentare polemiche che a mio avviso non servono molto per la crescita delle conoscenze. Il tema centrale è quello di capire come debbano essere gestite le incertezze proprie degli strumenti della modellistica del clima al fine di fornire delle simulazioni Utili e di “Valore” (nel seguito svilupperò tale concetto) e che permettano ai policy-makers di scegliere ottimali azioni di adattamento e di mitigazione agli impatti del cambiamento climatico.

In sostanza nell’intervista Franco Prodi afferma che i General Circulation Model (GCM) sono ancora indietro ed incapaci di rappresentare le complessità del sistema integrato Atmosfera, Biosfera, Idrosfera. E quindi le simulazioni climatiche che ne derivano sono incerte e insicure e quindi con questi strumenti è molto difficile prendere decisioni. Sto sicuramente schematizzando ma mi sembra che il succo del discorso sia più o meno questo.

Alcune contestazioni possono essere fatte a queste tesi. Innanzi tutto non rappresentano bene la realtà attuale dei GCM e sembrano essere anche un po’ datate, nel senso che non fanno giustizia del grande processo di miglioramento percorso nel campo della modellistica climatica in questi ultimi 15-20 anni (si guardi ad esempio ai risultati del progetto Ensembles finanziato dalla Unione Europea). In seconda battuta viene anche da chiedersi come ci si potrebbe muovere in questo settore senza utilizzare i GCM, pur con tutte le loro incertezze, nonché con tutti i sistemi di regionalizzazione del clima, siano essi di natura deterministica (i modelli regionali del clima, RCM, vedasi la home page del progetto UE-Prudence: http://prudence.dmi.dk/) piuttosto che dinamico-statistica (vedasi la homepage del progetto EU Stardex: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/projects/stardex/).

Per di più, frenando l’uso della modellistica globale in quanto ancora “acerba” nel suo livello di descrizione delle complessità del sistema Atmosfera-idrosfera-biosfera, viene da chiedersi come si possa allo stesso tempo sperare di poter disporre in un qualche futuro di quell’ “earth model” a cui si fa riferimento nell’intervista, in grado di fornire quelle “certezze” che oggi non abbiamo. Sempre schematizzando, se comprendo bene le argomentazioni di FP, un modello del clima, per poter essere usato, dovrebbe essere sostanzialmente “perfetto”, nel senso che dovrebbe rappresentare “tutti” i processi fisici presenti in atmosfera, “tutti” i feedback, “tutte” le non linearità, “tutte” le scale di moto. Se così stanno i termini del problema, c’è qualche speranza di successo in questa pretesa di perfezione ?

Intanto la prima cosa da chiedersi è perché si usano i modelli e se si potrebbe farne a meno.

Per sviluppare il ragionamento devo fare una piccola digressione, tornando un attimo all’abc della fisica dell’atmosfera. Come noto, il sistema atmosfera non è un laboratorio galileiano in senso stretto, in quanto è impossibile soddisfare l’esigenza di ripetibilità di un esperimento all’interno di un laboratorio “per definizione” non riproducibile. E’ solo merito della modellistica se è possibile oggi, in senso più ampio, compiere degli “esperimenti”, in genere chiamati “esperimenti numerici” all’interno di un “laboratorio virtuale” che simula l’atmosfera reale. E’ oggi possibile, grazie ai modelli di atmosfera trascritti su codici di calcolo e mediante l’uso di supercomputer, usare l’atmosfera del modello al posto della realtà ed eseguire al suo interno studi di sensitivity, valutando scenari diversi al variare di qualche parametro: possiamo alzare o abbassare montagne, modificare tipi di suolo e crearne diversi scenari di umidità, proporre forcing esterni diversi (ad esempio di gas serra), mutare l’input radiativo da parte del sole. E’ possibile con i modelli ri-creare artificialmente quel “laboratorio” che ogni scienza che si rispetti deve avere per il solo stesso fatto di essere classificata come scienza. Va da se che essendo una riproduzione della realtà, il laboratorio “modello GCM” non è la realtà. E quindi contiene delle inevitabili approssimazioni e, talvolta, anche gravi inesattezze. La domanda che ci si pone relativa alla legittimità di un loro uso è quindi fondata e merita una risposta non frettolosa.

Per rispondere è utile fare un parallelismo con i modelli che permettono ai previsori meteo di fare le previsioni del tempo e che sono parenti stretti dei GCM che si usano per il clima, almeno per quanto riguarda la forma dell’apparato matematico che li caratterizza (set di equazioni differenziali che descrivono i processi di conservazione di energia, momento, acqua e che caratterizzano la meccanica e termodinamica dell’atmosfera e degli oceani). Anche in questo caso i modelli numerici di previsione sono inesatti (Numerical Weather Prediction models, NWP, per saperne di più, ottimo è il link alle lecture notes di ECMWF).

Sussistono dei problemi di sensibilità ai valori iniziali a causa della non linearità delle equazioni che caratterizzano modelli del genere. La loro parte “adiabatica” (che descrive ad esempio le avvezioni di temperatura o di quantità di moto) è in genere meglio descritta dai processi “fisici”, quali ad esempio quelli che descrivono il trasporto di calore verso o dal suolo, la microfisica delle nubi, i processi radiativi, i fenomeni convettivi ecc.. Il risultato di queste incertezze descrittive si traduce in errori di previsione: capita quindi che tali modelli facciano piovere troppo o troppo poco oppure presentino errori di localizzazione, nello spazio e nel tempo, dei massimi di pioggia o di altre idrometeore come la neve, così come di anomalie del campo termico o anemologico. Certi fallimenti di previsione siano più frequenti in concomitanza di certe tipologie di configurazioni “bariche”, mentre in altre gli errori sono inferiori. Così come pure la qualità delle previsioni dipende in buona parte anche dalle stagioni.

C’è allora da chiedersi: ma i modelli NWP rappresentano bene la realtà ?

La risposta è, ineluttabilmente: talvolta si, talvolta no. E, con tale consapevolezza, è bene usare questi strumenti per fare le previsioni meteo? La risposta può essere, a mio parere, solo positiva. Oggi nessun previsore meteo al mondo può fare a meno di usare questi strumenti se si pone l’obiettivo di cercare di prevedere il tempo in maniera “quantitativa” su un orizzonte temporale di 2-10 giorni. A tal riguardo c’è anche da chiedersi cosa ne sarebbe della Scienza della Previsione del tempo se all’inizio degli anni ’50 Fjörtoft, Charney e von Neumann (Numerical integration of the barotropic vorticity equation; 1950, Tellus, 2, 237-254) non avessero proposto di usare la loro semplificata modellistica meteorologica usando un modello barotropico dell’atmosfera, che è un lontano antenato dei modelli a equazioni primitive che si usano oggi. Magari, se così non fosse stato, oggi saremmo ancora qui a parlare di…“presagi” e non invece, ad esempio, di previsioni quantitative di occorrenza di piogge in una data area e in un dato istante temporale. (Il materiale sulla storia della previsione numerica è praticamente infinito, suggerisco questa presentazione di Adrian Simmons, scaricabile dal sito di ECMWF: http://www.ecmwf.int/publications/unpublished/2006/temperton/pdf/simmons.pdf)

In ogni caso, pur con tutte le incertezze del caso su cui ho detto poco fa, con questi modelli “incerti” si possono fare, almeno in media, decorose previsioni meteo, in grado di permettere ai decisori…di decidere. E' infatti grazie a questi “incerti” modelli che si producono le allerte per il sistema di Protezione Civile, ad esempio. E sono le previsioni di questi modelli che forniscono l’input ai modelli idrologici per la previsione delle piene fluviali, oppure a quelli della qualità dell’aria oppure dello stato del mare. La possibilità di prendere decisioni corrette è particolarmente rilevante, a mio parere, in questo contesto.

Con il nuovo approccio del “valore economico” delle previsioni meteo o delle simulazioni climatiche (Katz e Murphy, 2000: “Economic Value of Weather and Climate Forecasts”, Climate Change, volume 45, 1573-1480) il “focus” non è più solo dato tanto alla “Qualità” di una previsione (o di una simulazione climatica) ma anche (e forse più) al suo “Valore” o “Utilità”, che si traduce nella capacità di quella previsione (o di quella simulazione climatica) di far prendere ad un policymaker decisioni più corrette di quanto potrebbe fare senza ricorrere a questi supporti modellistici. In questa ottica e a parità di qualità, una previsione può essere di più alto o basso valore a seconda dell’utente a cui è diretta. Per chiarire il punto, ogni policymaker che deve assumere delle decisioni applica sempre un ragionamento di tipo costo/beneficio nel quale confronta i costi di un’azione mitigatrice di un danno potenziale causato, ad esempio, da un evento meteo pericoloso, con il costo del danno che potrebbe avere se non decidesse di applicare alcuna azione mitigatrice a contrasto di quell’evento meteo pericoloso previsto. Pertanto, la probabilità di occorrenza di un evento meteo pericoloso si compone con il rapporto tra il “Costo” dell’azione mitigatrice e il “Danno” causato dalla non azione e permette di ottimizzare la scelta.

Tornando ai modelli GCM del clima, al giorno d’oggi sappiamo abbastanza quali siano i loro limiti, gli errori sistematici, dove si collocano arealmente. In sostanza conosciamo abbastanza bene i limiti di utilizzo di questi strumenti. E sappiamo anche che con tutte le diversità e le incertezze che caratterizzano questi strumenti, accade lo stesso che per certi indicatori del clima molti GCM offrano scenari concordi e possano offrire simulazioni di accettabile “Valore”, e possono essere quindi già in grado di far prendere decisioni corrette. Ad esempio tutti i GCM prevedono globalmente un aumento considerevole di temperatura, nei prossimi decenni. Dovremmo tenerne conto in qualche modo? Si potrebbe obiettare che quello che è forse vero a scala globale è meno vero a scala regionale. Questa asserzione è abbastanza vera; tuttavia accade che su certe sotto-aree del pianeta (per non fare un esempio che ci tocchi: il Mediterraneo) gli stessi sistemi di modellazione globale dicano lo stesso cose analoghe. Ad esempio risulta incontrovertibile che il bacino del Mediterraneo avrà in futuro delle estati più calde e, parallelamente, una diminuzione delle piogge (si veda la figura sottostante, tratta dal cap. 11 dell’IPCC-AR4-WG1.

(Fonte: Figura 11.5 IPCC AR4-WG1-cap.11, pag.875)

Cambiamenti di temperatura e precipitazione in Europa da simulazioni di 21 Modelli Globali con scenario A1B. Riga in alto, da sinistra a destra: cambiamenti della temperatura (°C) media annuale, in Inverno (DJF) ed Estate tra il 1980-1999 e il 2080-2099, mediata sui 21 modelli. Riga in mezzo: come la riga in alto ma per il rapporto tra le precipitazioni (%) del 2080-2099 e quelle del periodo 1980-1999. Riga in basso: numero di modelli (sul totale di 21) in cui si prevede un aumento di precipitazione.

E quindi, stante l’informazione di possibili estati più calde e meno piovose, non si potrebbe iniziare a fare qualcosa di più per diminuire il rischio desertificazione in aree del sud-Italia ? Oppure, non abbiamo già sufficienti conoscenze per iniziare a proporre politiche di miglioramento nell’uso delle risorse idriche che potrebbero calare in uno scenario del genere? Oppure ancora non potremmo accelerare quelle azioni di salvaguardia del territorio finalizzate a minimizzare il rischio di alluvioni sui piccoli bacini idrografici italiani, visto che potremmo avere in futuro, con “buona probabilità”, delle piogge di più breve durata e di più elevata intensità? Sicuramente siamo già in grado di quantificare il rapporto costo/perdita di possibili azioni di adattamento o mitigazione alternative; è allora necessario comporre questa conoscenza con le probabilità di occorrenza, ancorché incerte, degli scenari climatici, per avere uno spettro di azioni da adottare che siano le più efficaci e utili possibile.

Tornando all’altro aspetto connesso al ruolo dello scienziato che viene toccato nell’intervista, che non è disgiunto dalle argomentazioni fatte sino ad ora, anche qui è necessario un approfondimento. Nell’intervista si afferma che se per un politico l’uso del principio di prudenza può anche essere cosa saggia, per uno scienziato così non dovrebbe essere. Egli deve basare le sue tesi solo su fatti certi e non su supposizioni incerte. Sulla base di questa asserzione mi riesce difficile capire a pieno quale sia il ruolo di uno scienziato oggi. E ancora, nel contesto delle problematiche aperte dal problema dei cambiamenti climatici, è bene che uno scienziato non usi un principio di precauzione nei suggerimenti che fornisce ai politici? E’ divenuta veramente così neutrale la scienza? Più ragionevolmente, io penserei invece che un principio di precauzione si debba sempre usare e debba basarsi su una concreta analisi di quel rapporto costo/danno di cui ho parlato prima. E quindi, ritornando alla discussione sull’uso dei modelli, anche tenendo conto delle incertezze che i sistemi di previsione oggi hanno, risulta prudente affermare che, pur essendo plausibile che qualcosa potrebbe accadere al sistema climatico ma non avendo adesso delle certezze, è corretto non fare nulla per mitigare gli impatti del Climate Change?

Ma avremo mai delle certezze?

Credo sia fuori discussione che l’intera storia della scienza abbia ormai sentenziato che non esistono delle certezze, ma che nel tempo la conoscenza evolve ed è possibile solo proporre delle migliori approssimazioni della realtà. Con Newton e la sua teoria della gravitazione universale si pensava ci fosse la spiegazione “di tutto”, poi è venuto Einstein e la relatività generale ha rimesso in discussione non poche di quelle certezze. E lo stesso si potrebbe dire della rivoluzione della meccanica quantica rispetto alle conoscenze classiche che sino all’inizio del novecento hanno dominato il pensiero scientifico globale.

In conclusione, può oggi uno scienziato dissociarsi dall’obbligo di entrare nel vivo delle decisioni su un tema come il Climate Change? E come potrebbe decidere un policymaker cosa fare se lo scienziato su cui si appoggia non prende posizione perché logorato dalla mancanza di certezze?

Testo di Carlo Cacciamani

(Fonte: Figura 11.5 IPCC AR4-WG1-cap.11, pag.875)

Cambiamenti di temperatura e precipitazione in Europa da simulazioni di 21 Modelli Globali con scenario A1B. Riga in alto, da sinistra a destra: cambiamenti della temperatura (°C) media annuale, in Inverno (DJF) ed Estate tra il 1980-1999 e il 2080-2099, mediata sui 21 modelli. Riga in mezzo: come la riga in alto ma per il rapporto tra le precipitazioni (%) del 2080-2099 e quelle del periodo 1980-1999. Riga in basso: numero di modelli (sul totale di 21) in cui si prevede un aumento di precipitazione.

E quindi, stante l’informazione di possibili estati più calde e meno piovose, non si potrebbe iniziare a fare qualcosa di più per diminuire il rischio desertificazione in aree del sud-Italia ? Oppure, non abbiamo già sufficienti conoscenze per iniziare a proporre politiche di miglioramento nell’uso delle risorse idriche che potrebbero calare in uno scenario del genere? Oppure ancora non potremmo accelerare quelle azioni di salvaguardia del territorio finalizzate a minimizzare il rischio di alluvioni sui piccoli bacini idrografici italiani, visto che potremmo avere in futuro, con “buona probabilità”, delle piogge di più breve durata e di più elevata intensità? Sicuramente siamo già in grado di quantificare il rapporto costo/perdita di possibili azioni di adattamento o mitigazione alternative; è allora necessario comporre questa conoscenza con le probabilità di occorrenza, ancorché incerte, degli scenari climatici, per avere uno spettro di azioni da adottare che siano le più efficaci e utili possibile.

Tornando all’altro aspetto connesso al ruolo dello scienziato che viene toccato nell’intervista, che non è disgiunto dalle argomentazioni fatte sino ad ora, anche qui è necessario un approfondimento. Nell’intervista si afferma che se per un politico l’uso del principio di prudenza può anche essere cosa saggia, per uno scienziato così non dovrebbe essere. Egli deve basare le sue tesi solo su fatti certi e non su supposizioni incerte. Sulla base di questa asserzione mi riesce difficile capire a pieno quale sia il ruolo di uno scienziato oggi. E ancora, nel contesto delle problematiche aperte dal problema dei cambiamenti climatici, è bene che uno scienziato non usi un principio di precauzione nei suggerimenti che fornisce ai politici? E’ divenuta veramente così neutrale la scienza? Più ragionevolmente, io penserei invece che un principio di precauzione si debba sempre usare e debba basarsi su una concreta analisi di quel rapporto costo/danno di cui ho parlato prima. E quindi, ritornando alla discussione sull’uso dei modelli, anche tenendo conto delle incertezze che i sistemi di previsione oggi hanno, risulta prudente affermare che, pur essendo plausibile che qualcosa potrebbe accadere al sistema climatico ma non avendo adesso delle certezze, è corretto non fare nulla per mitigare gli impatti del Climate Change?

Ma avremo mai delle certezze?

Credo sia fuori discussione che l’intera storia della scienza abbia ormai sentenziato che non esistono delle certezze, ma che nel tempo la conoscenza evolve ed è possibile solo proporre delle migliori approssimazioni della realtà. Con Newton e la sua teoria della gravitazione universale si pensava ci fosse la spiegazione “di tutto”, poi è venuto Einstein e la relatività generale ha rimesso in discussione non poche di quelle certezze. E lo stesso si potrebbe dire della rivoluzione della meccanica quantica rispetto alle conoscenze classiche che sino all’inizio del novecento hanno dominato il pensiero scientifico globale.

In conclusione, può oggi uno scienziato dissociarsi dall’obbligo di entrare nel vivo delle decisioni su un tema come il Climate Change? E come potrebbe decidere un policymaker cosa fare se lo scienziato su cui si appoggia non prende posizione perché logorato dalla mancanza di certezze?

Testo di Carlo Cacciamani

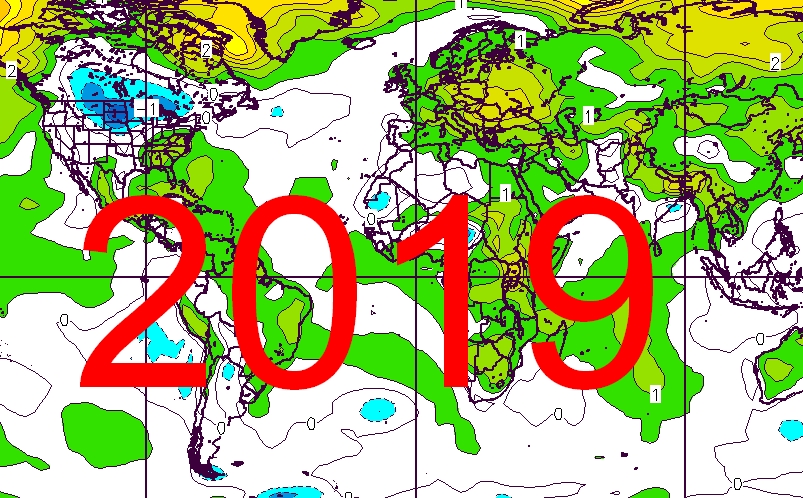

2019: tanto per cambiare, ancora un anno sul podio

Le foreste ci salveranno?

L’ambiguo insuccesso della COP25

La COP25 di Madrid e l’art. 6 dell’accordo di Parigi

Mercanti di dubbi

Appello degli scienziati del mondo sull’emergenza climatica

L’esperto di energia che fa errori madornali sul cambiamento climatico

Una risposta a Beppe Severgnini: non c’è la libertà di disinformare

Un delirio a Otto e mezzo: altri record per il Prof. Battaglia