Le variazioni climatiche durante l’ultimo milione di anni: mandanti, killer e alibi (seconda parte)

Fig. 1: Ritiro della calotta glaciale Nord Americana della Laurentide durante l’ultima deglaciazione.

Uno dei meccanismi classici che spiega le variazioni climatiche su scala orbitale suggerisce che variazioni dell’inclinazione e della direzione dell’asse terrestre avrebbero ridistribuito ciclicamente l’energia solare sull’emisfero nord in modo da indurre la formazione oppure la fusione delle grandi calotte di ghiaccio nordamericana e scandinava. Questo avrebbe causato una significativa variazione dell’albedo globale che avrebbe modificato mediante un’azione di feedback il bilancio energetico planetario e quindi la temperatura globale. Questa variazione di temperatura avrebbe a sua volta modificato i flussi di anidride carbonica e di metano dalle “sorgenti” (gli oceani e le zone umide) verso i “pozzi” (gli oceani ed i processi ossidativi di conversione), causando variazioni della loro concentrazione atmosferica che avrebbero amplificato la variazione iniziale di temperatura con un’ulteriore azione di feedback.

Le carote di ghiaccio dell’Antartide evidenziano il legame strettissimo che esiste tra le variazioni di temperatura e dei gas serra (Fig. 2 post precedente). Tuttavia, come abbiamo visto, analizzando nel dettaglio questi record si è notato che le variazioni di temperatura precedono di 800 ± 600 anni le variazioni di concentrazione di anidride carbonica durante l’ultima fase di deglaciazione. Questo fatto viene spesso erroneamente indicato come un “alibi” sufficiente per scagionare l’anidride carbonica dal suo ruolo di “killer” nel produrre i cambiamenti climatici su scala orbitale (come discusso su Climalteranti anche qui). Tuttavia questo ritardo sarebbe in accordo col meccanismo classico secondo il quale le variazioni di concentrazione dell’anidride carbonica in atmosfera seguirebbero le variazioni di temperatura indotte dalle variazioni dell’albedo e con il fatto che il rilascio dagli oceani dell’anidride carbonica avverrebbe su tempi dell’ordine delle diverse centinaia di anni.

Se ci sono ormai pochi dubbi su quali siano i “mandanti” ed i “killer” su una scala temporale orbitale, esistono però molti punti di domanda relativi alla dinamica e alla successione dei fatti. Una pecca emergente del meccanismo classico illustrato è che, osservando diversi record climatici, si desumerebbe che alla fine dell’ultima epoca glaciale (20 mila anni fa), l’Antartide avrebbe cominciato a riscaldarsi prima della Groenlandia mettendo in crisi il ruolo di guida dell’emisfero nord. Oggi si stanno valutando dei meccanismi alternativi tra i quali alcuni punterebbero l’attenzione su una ridistribuzione orbitale del flusso dell’energia solare alle basse latitudini, il quale avrebbe causato uno spostamento delle fasce tropicali e temperate. Una dislocazione verso nord avrebbe accresciuto il sollevamento delle polveri continentali ed il loro fallout nell’Oceano Meridionale. Questo, fertilizzato, avrebbe visto incrementare i processi fotosintetici assorbendo in questo modo più anidride carbonica dall’atmosfera con una conseguente diminuzione della temperatura terrestre (iron hypothesis). Secondo una recentissima ipotesi una dislocazione opposta delle fasce tropicali e temperate verso sud avrebbe invece interrotto il fallout di polveri continentali e indotto, attraverso l’azione dei venti occidentali, un processo di upwelling delle acque profonde circolanti attorno all’Antartide, le quali avrebbero rilasciato in atmosfera l’eccesso di anidride carbonica conservata nelle profondità oceaniche durante i periodi glaciali, causando quindi un aumento di temperatura. Ambedue questi processi potrebbero poi essere stati amplificati da successive variazioni dell’albedo.

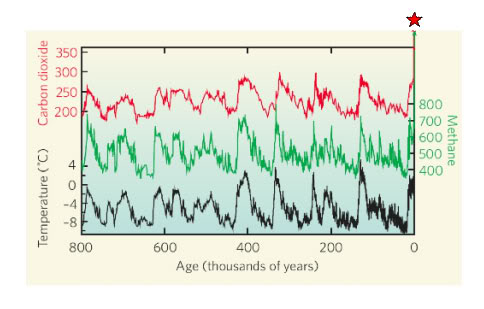

In conclusione, solo la combinazione delle azioni di feedback (indotte dalle variazioni orbitali) dell’albedo e ai gas serra riesce a spiegare le più importanti variazioni di temperatura avvenute durante gli ultimi cicli climatici ma la successione degli eventi ed i meccanismi con cui questo è avvenuto sono ancora da chiarire. Oggi l’anidride carbonica ed il metano hanno raggiunto dei livelli di concentrazione in atmosfera che non sono mai stati riscontrati durante gli ultimi 800 mila anni nelle carote di ghiaccio dell’Antartide (Fig. 2, post precedente). Le analisi isotopiche dei gas serra presenti in atmosfera e nelle carote di ghiaccio indicano in maniera inequivocabile che l’uomo è il responsabile di questa anomalia.

Fig. 1: Ritiro della calotta glaciale Nord Americana della Laurentide durante l’ultima deglaciazione.

Uno dei meccanismi classici che spiega le variazioni climatiche su scala orbitale suggerisce che variazioni dell’inclinazione e della direzione dell’asse terrestre avrebbero ridistribuito ciclicamente l’energia solare sull’emisfero nord in modo da indurre la formazione oppure la fusione delle grandi calotte di ghiaccio nordamericana e scandinava. Questo avrebbe causato una significativa variazione dell’albedo globale che avrebbe modificato mediante un’azione di feedback il bilancio energetico planetario e quindi la temperatura globale. Questa variazione di temperatura avrebbe a sua volta modificato i flussi di anidride carbonica e di metano dalle “sorgenti” (gli oceani e le zone umide) verso i “pozzi” (gli oceani ed i processi ossidativi di conversione), causando variazioni della loro concentrazione atmosferica che avrebbero amplificato la variazione iniziale di temperatura con un’ulteriore azione di feedback.

Le carote di ghiaccio dell’Antartide evidenziano il legame strettissimo che esiste tra le variazioni di temperatura e dei gas serra (Fig. 2 post precedente). Tuttavia, come abbiamo visto, analizzando nel dettaglio questi record si è notato che le variazioni di temperatura precedono di 800 ± 600 anni le variazioni di concentrazione di anidride carbonica durante l’ultima fase di deglaciazione. Questo fatto viene spesso erroneamente indicato come un “alibi” sufficiente per scagionare l’anidride carbonica dal suo ruolo di “killer” nel produrre i cambiamenti climatici su scala orbitale (come discusso su Climalteranti anche qui). Tuttavia questo ritardo sarebbe in accordo col meccanismo classico secondo il quale le variazioni di concentrazione dell’anidride carbonica in atmosfera seguirebbero le variazioni di temperatura indotte dalle variazioni dell’albedo e con il fatto che il rilascio dagli oceani dell’anidride carbonica avverrebbe su tempi dell’ordine delle diverse centinaia di anni.

Se ci sono ormai pochi dubbi su quali siano i “mandanti” ed i “killer” su una scala temporale orbitale, esistono però molti punti di domanda relativi alla dinamica e alla successione dei fatti. Una pecca emergente del meccanismo classico illustrato è che, osservando diversi record climatici, si desumerebbe che alla fine dell’ultima epoca glaciale (20 mila anni fa), l’Antartide avrebbe cominciato a riscaldarsi prima della Groenlandia mettendo in crisi il ruolo di guida dell’emisfero nord. Oggi si stanno valutando dei meccanismi alternativi tra i quali alcuni punterebbero l’attenzione su una ridistribuzione orbitale del flusso dell’energia solare alle basse latitudini, il quale avrebbe causato uno spostamento delle fasce tropicali e temperate. Una dislocazione verso nord avrebbe accresciuto il sollevamento delle polveri continentali ed il loro fallout nell’Oceano Meridionale. Questo, fertilizzato, avrebbe visto incrementare i processi fotosintetici assorbendo in questo modo più anidride carbonica dall’atmosfera con una conseguente diminuzione della temperatura terrestre (iron hypothesis). Secondo una recentissima ipotesi una dislocazione opposta delle fasce tropicali e temperate verso sud avrebbe invece interrotto il fallout di polveri continentali e indotto, attraverso l’azione dei venti occidentali, un processo di upwelling delle acque profonde circolanti attorno all’Antartide, le quali avrebbero rilasciato in atmosfera l’eccesso di anidride carbonica conservata nelle profondità oceaniche durante i periodi glaciali, causando quindi un aumento di temperatura. Ambedue questi processi potrebbero poi essere stati amplificati da successive variazioni dell’albedo.

In conclusione, solo la combinazione delle azioni di feedback (indotte dalle variazioni orbitali) dell’albedo e ai gas serra riesce a spiegare le più importanti variazioni di temperatura avvenute durante gli ultimi cicli climatici ma la successione degli eventi ed i meccanismi con cui questo è avvenuto sono ancora da chiarire. Oggi l’anidride carbonica ed il metano hanno raggiunto dei livelli di concentrazione in atmosfera che non sono mai stati riscontrati durante gli ultimi 800 mila anni nelle carote di ghiaccio dell’Antartide (Fig. 2, post precedente). Le analisi isotopiche dei gas serra presenti in atmosfera e nelle carote di ghiaccio indicano in maniera inequivocabile che l’uomo è il responsabile di questa anomalia.

Fig. 2: L’entrata del passaggio di Nord Ovest libera dai ghiacci nell’agosto del 2006.

Citando Stefano Caserini, se A qualcuno (non) piace(sse) caldo ma…. caldissimo, la storia climatica del nostro pianeta suggerisce che avremmo perfino un altro modo per scaldare ulteriormente il pianeta. Virtualmente si potrebbe pensare di liberare il mare Artico dai ghiacci in modo da diminuire l’albedo del pianeta, aumentando l’assorbimento dell’energia solare e quindi la temperatura globale. Ecco quindi come un processo tipicamente di feedback rispondente ad una causa primaria orbitale diverrebbe una causa primaria di origine antropogenica. Meglio probabilmente continuare ad emettere anidride carbonica attraverso la combustione dei gas fossili: un meccanismo che sembra garantire il massimo risultato con il minimo sforzo.

Testo di Paolo Gabrielli.

Fig. 2: L’entrata del passaggio di Nord Ovest libera dai ghiacci nell’agosto del 2006.

Citando Stefano Caserini, se A qualcuno (non) piace(sse) caldo ma…. caldissimo, la storia climatica del nostro pianeta suggerisce che avremmo perfino un altro modo per scaldare ulteriormente il pianeta. Virtualmente si potrebbe pensare di liberare il mare Artico dai ghiacci in modo da diminuire l’albedo del pianeta, aumentando l’assorbimento dell’energia solare e quindi la temperatura globale. Ecco quindi come un processo tipicamente di feedback rispondente ad una causa primaria orbitale diverrebbe una causa primaria di origine antropogenica. Meglio probabilmente continuare ad emettere anidride carbonica attraverso la combustione dei gas fossili: un meccanismo che sembra garantire il massimo risultato con il minimo sforzo.

Testo di Paolo Gabrielli. Le variazioni climatiche durante l’ultimo milione di anni: mandanti, killer e alibi (prima parte)

Il luogo climaticamente più ostile del pianeta è probabilmente l’Antartide Orientale. Qui le temperature medie annuali sono dell’ordine di -55 ºC e le precipitazioni di circa 2-3 cm di acqua equivalente all’anno. Nonostante l’Antartide sia un vero e proprio deserto, in diversi milioni di anni si è sviluppata una calotta di ghiaccio che è spessa fino a 4 km.

Le scarse precipitazioni nevose, accumulandosi anno dopo anno, si sono trasformate in ghiaccio conservando memoria delle caratteristiche dell’atmosfera al momento della loro deposizione. Le carote di ghiaccio estratte dalla calotta antartica sono dei cilindri di circa 10 cm di diametro e lunghi fino ad oltre 3 km. Queste costituiscono un vero e proprio archivio di informazioni climatiche ed ambientali fino a circa 1 milione di anni fa. Nel ghiaccio dell’Antartide, la temperatura locale nelle epoche passate è ricavabile dalla misura degli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno; le condizioni idrologiche nei vicini continenti nonché l’intensità della circolazione atmosferica dalle polveri eoliche intrappolate; le caratteristiche degli altri aerosol dagli ioni maggiori e dagli elementi in traccia. Tuttavia le informazioni più peculiari fornite dalle carote sono conservate in bollicine d’aria intrappolate nel ghiaccio nelle quali si possono determinare le concentrazioni dei gas serra, tra cui l’anidride carbonica ed il metano, nell’atmosfera del passato. Fig. 1 Dome C, Antartide Orientale. Posto a 3200 m di quota, questo sito è stato teatro del progetto europeo di perforazione della calotta antartica (EPICA) grazie anche al supporto del Progetto Nazionale per le Ricerche in Antartide (PNRA).

I gas serra rimangono intrappolati nel ghiaccio in maniera particolare in quanto penetrano lo strato superficiale di firn (neve trasformata caratterizzata da alta porosità) e attraverso complessi processi di diffusione giungono fino al cosiddetto punto di “close off” (a circa 50-120 m di profondità in questi ghiacci), ove in seguito alla quasi completata trasformazione in ghiaccio, i pori di firn si occludono intrappolando le bolle d’aria e con loro i gas serra. Ne segue che il ghiaccio nel quale si misurano gli isotopi stabili, indicatori della temperatura, è più vecchio dei gas serra anche di diverse migliaia di anni.

A causa di questa differenza di età, l’età dei gas è soggetta ad una correzione che comporta un’incertezza di circa 600 anni che, come vedremo, é quasi pari al reale ritardo del record dell’anidride carbonica rispetto a quello della temperatura pari a 800 anni. Uno studio recente mostra tuttavia come in realtà un ritardo di 800 anni sia con ogni probabilità sovrastimato. La questione è ancora da dirimere completamente ma, se da una parte si esclude che le variazioni dei gas serra anticipino quelle di temperatura, a questo punto non si può escludere che queste siano in realtà sostanzialmente sincrone.

Comparando gli andamenti della temperatura e dei gas serra su una scala temporale dell’ordine delle diverse centinaia di migliaia di anni, quello che salta subito all’occhio (Fig. 2) è la loro grande variabilità e nello stesso tempo la loro marcata correlazione. In questi record si alternano cicli della durata di circa 100 mila anni composti da una modalità standard più fredda (periodi glaciali, 70-90 mila anni ) e di un’altra breve e più calda (periodi interglaciali, 10-30 mila anni). Facendo un’analisi delle frequenze principali che compongono questi andamenti si trova che sono costituiti sostanzialmente dalla combinazione di tre cicli di circa 100, 40 e 20 mila anni. Questi cicli, previsti da Milankovitch fin dal 1930, corrispondo a delle variazioni orbitali estremamente regolari e prevedibili a cui è soggetto il nostro pianeta, dovute ad interazioni gravitazionali con gli altri pianeti (rispettivamente, la variazione dell’eccentricità dell’orbita terrestre, dell’inclinazione e della direzione dell’asse terrestre nello spazio). Queste variazioni orbitali costituiscono la causa prima delle variazioni climatiche su questa scala temporale, definita per l’appunto orbitale.

Fig. 1 Dome C, Antartide Orientale. Posto a 3200 m di quota, questo sito è stato teatro del progetto europeo di perforazione della calotta antartica (EPICA) grazie anche al supporto del Progetto Nazionale per le Ricerche in Antartide (PNRA).

I gas serra rimangono intrappolati nel ghiaccio in maniera particolare in quanto penetrano lo strato superficiale di firn (neve trasformata caratterizzata da alta porosità) e attraverso complessi processi di diffusione giungono fino al cosiddetto punto di “close off” (a circa 50-120 m di profondità in questi ghiacci), ove in seguito alla quasi completata trasformazione in ghiaccio, i pori di firn si occludono intrappolando le bolle d’aria e con loro i gas serra. Ne segue che il ghiaccio nel quale si misurano gli isotopi stabili, indicatori della temperatura, è più vecchio dei gas serra anche di diverse migliaia di anni.

A causa di questa differenza di età, l’età dei gas è soggetta ad una correzione che comporta un’incertezza di circa 600 anni che, come vedremo, é quasi pari al reale ritardo del record dell’anidride carbonica rispetto a quello della temperatura pari a 800 anni. Uno studio recente mostra tuttavia come in realtà un ritardo di 800 anni sia con ogni probabilità sovrastimato. La questione è ancora da dirimere completamente ma, se da una parte si esclude che le variazioni dei gas serra anticipino quelle di temperatura, a questo punto non si può escludere che queste siano in realtà sostanzialmente sincrone.

Comparando gli andamenti della temperatura e dei gas serra su una scala temporale dell’ordine delle diverse centinaia di migliaia di anni, quello che salta subito all’occhio (Fig. 2) è la loro grande variabilità e nello stesso tempo la loro marcata correlazione. In questi record si alternano cicli della durata di circa 100 mila anni composti da una modalità standard più fredda (periodi glaciali, 70-90 mila anni ) e di un’altra breve e più calda (periodi interglaciali, 10-30 mila anni). Facendo un’analisi delle frequenze principali che compongono questi andamenti si trova che sono costituiti sostanzialmente dalla combinazione di tre cicli di circa 100, 40 e 20 mila anni. Questi cicli, previsti da Milankovitch fin dal 1930, corrispondo a delle variazioni orbitali estremamente regolari e prevedibili a cui è soggetto il nostro pianeta, dovute ad interazioni gravitazionali con gli altri pianeti (rispettivamente, la variazione dell’eccentricità dell’orbita terrestre, dell’inclinazione e della direzione dell’asse terrestre nello spazio). Queste variazioni orbitali costituiscono la causa prima delle variazioni climatiche su questa scala temporale, definita per l’appunto orbitale.

Fig. 2 - Il progetto EPICA ha ricostruito le variazioni di temperatura dell’Antartide e delle concentrazioni di anidride carbonica (in parti per milione) e di metano (in parti per miliardo) in atmosfera fino a quasi un milione di anni fa.

Fig. 2 - Il progetto EPICA ha ricostruito le variazioni di temperatura dell’Antartide e delle concentrazioni di anidride carbonica (in parti per milione) e di metano (in parti per miliardo) in atmosfera fino a quasi un milione di anni fa.

Nonostante le variazioni di temperatura registrate durante gli ultimi cicli climatici (non solo nelle carote di ghiaccio polari ma anche in molti altri archivi climatici estratti a diverse latitudini) siano molto ampie, queste possono essere state influenzate solo in minima parte dalle variazioni dell’energia solare entrante nel sistema terrestre. I cicli di 40 e 20 mila anni relativi all’inclinazione e alla direzione dell’asse terrestre non possono infatti influenzare l’input globale di energia solare ma ne ridistribuiscono unicamente il flusso in funzione della latitudine. Solamente il ciclo di 100 mila anni legato all’eccentricità è in grado di produrre una piccola variazione dell’energia solare intercettata dal nostra pianeta. Tuttavia questa non è in grado di spiegare la larga oscillazione di temperatura (6 ºC circa a livello globale) registrata ogni 100 mila anni al termine dei periodi glaciali. Curiosamente il ciclo climatico di 100 mila anni ha fatto misteriosamente la sua comparsa solamente 1 milione di anni fa (Mid-Pleistocene revolution). Questo ciclo non costituisce dunque una modalità standard nella storia climatica del nostro pianeta, a differenza dei cicli di 40 e 20 mila anni che hanno invece caratterizzato il clima terrestre per diversi milioni di anni.

Se le variazioni dell’energia solare in entrata nel sistema terrestre non sono in grado di spiegare l’ampiezza delle fluttuazioni globali di temperatura ricorrenti ogni 100 mila anni, ne possono essere collegate ai cicli di 40 e 20 mila anni, le cause principali della variabilità climatica su scala orbitale, vanno ricercate nelle variazioni dell’energia in uscita dal nostro pianeta. Ecco allora che entrano in azione delle componenti interne al sistema terrestre che, sollecitate dalle tre cause primarie orbitali evidenziate, sono in grado di influenzarne il bilancio energetico globale mediante le cosiddette azioni di feedback. Le componenti interne più importanti sono le variazioni dell’albedo (l’energia solare riflessa dal pianeta) e delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera.

Dopo aver individuato i “mandanti” orbitali delle variazioni climatiche durante l’ultimo milione di anni, nella seconda parte di questo post cercheremo di ricostruire le possibili dinamiche di questi cambiamenti.

Testo di Paolo Gabrielli.99 Mesi ?!?

A volte capita di sentire qualcuno che sostiene la necessità di azioni urgenti contro i cambiamenti climatici, usando però argomenti poco fondati. È il caso del Principe Carlo d’Inghilterra, che nella sua recente visita in Italia ha tenuto un discorso di 30 minuti nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, in cui ha sostenuto in modo deciso la necessità della lotta ai cambiamenti climatici e di un futuro accordo nella prossima Conferenza sul clima di Copenaghen a dicembre.

Pur se molti dei frammenti del discorso filtrati da stampa e televisione sembrano essere del tutto condivisibili (ad esempio “La storia ci giudicherà per come il mondo avrà affrontato questa sfida”), ci lascia perplessi una frase pronunciata da Carlo, secondo cui rimangono solo “99 mesi prima di raggiungere il punto di non ritorno”.

La frase ha avuto un grande successo ed è subito ribalzata sui media con titoli come “99 mesi per salvare la Terra”, “Restano 99 mesi per salvare la Terra”, “Tra 99 mesi la catastrofe mondiale". Pur se non siamo riusciti a trovare il discorso originale, da frasi come “il tempo scorre inesorabilmente: 99 mesi passeranno in un lampo e allora sarà troppo tardi per salvare la situazione” e “Il mese scorso, in Brasile, ho avvertito che le prove scientifiche indicano che abbiamo meno di cento mesi prima che saremo davanti al nostro Rubicone, e non ci sarà ritorno. Ora abbiamo solo 99 mesi prima di raggiungere il punto di non ritorno, con decisioni che determineranno il nostro futuro. Le lancette avanzano inesorabilmente; 99 mesi passeranno in un lampo" sembra che sia chiaro: il Principe ha parlato proprio di 99 mesi.

99 mesi sono una cifra strana, corrispondono a 8 anni e 3 mesi. Fra 99 mesi saremo all’inizio dell’agosto 2017. Cosa succederà in tale data? L'idea che il tempo a disposizione sia così breve nasce, in realtà, da un articolo di carattere divulgativo, non supportato da particolari attività di ricerca scientifica ma solo dall'applicazione di un semplice modello, verosimilmente troppo semplice per lo scopo che vuole raggiungere, e comunque mai pubblicato su riviste peer-reviewed. La associazione Green New Deal Group ha lanciato questa idea nel luglio 2008 mentre una brevissima spiegazione tecnica si trova su questo sito. Scorrendo quest’ultimo documento, si nota come il conteggio si riferisca ad un istante di partenza stimato al 1° agosto 2008: l'ipotetico potenziale giorno X è quindi facilmente identificabile nel 30 novembre –1° dicembre 2016, ed il tempo mancante da tale data è continuamente aggiornato sul sito http://onehundredmonths.org/; da questo conteggio si può anche capire che, ormai, i mesi sono scesi a 92 circa, per cui Carlo è in ritardo di 7 mesi.

Ma cosa succederà esattamente in tale data e, soprattutto, come ci si arriva? Nel documento ci sono diversi riferimenti generici alle stime dell’IPCC, ma in realtà il punto principale è il raggiungimento del livello di concentrazione di 400 ppm di biossido di carbonio equivalente, che viene fatto corrispondere ad un incremento di temperatura media del pianeta pari a 2°C rispetto ai valori preindustriali. Il modello, tramite una stima semplificata delle emissioni previste nei prossimi anni e della relativa crescita dei valori di concentrazione, esegue pertanto una semplice regressione che porta a quella data.

Sono diversi i fattori che lasciano perplessi in questo modello (tra le altre cose il fatto che il valore di CO2 equivalente sia appunto inferiore a quello di CO2 reale), ma il più importante è l’asserzione che il valore di 400 ppm di CO2 equivalente rappresenti un punto di non ritorno per il sistema climatico, affermazione non supportata da alcuno studio scientifico.

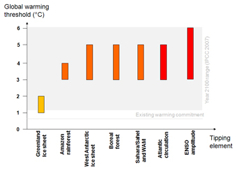

Il tema della presenza di non linearità nel sistema climatico è una cosa seria e molto complessa: sono usciti alcuni lavori molto importanti (si veda ad esempio qui e qui, ma in nessuno di questi sono presenti delle quantificazioni di cifre così precise. Ci sono diverse parti del sistema climatico (i ghiacci artici, la calotta di ghiaccio della Groenlandia, la foresta amazzonica, la foresta boreale, la circolazione oceanica ecc) che possono raggiungere soglie critiche, ma probabilmente abbiamo a disposizione più di 99 (o, meglio, 92) mesi. Pur se ad esempio per quanto riguarda il Mar Glaciale Artico ci sia chi sostiene che sia già stato raggiunto un “tipping point”, e che quindi sia inevitabile che il mare artico possa liberarsi completamente dai ghiacci d’estate nei prossimi decenni, le proiezioni non sono semplici e non sono concordi.

Non esistono pertanto motivi per credere a questo particolare modello ed alle sue specifiche conclusioni. Anzi, la quantificazione dell' urgenza con un numero che assomiglia alle cifre dei supermercati che terminano per 9, peraltro probabilmente mossa anche da "buone intenzioni", potrebbe riverlarsi non solo inefficace ma addirittura controproducente, generando un allarmismo inutile che poi, al momento opportuno, ovvero nel dicembre 2016, potrebbe facilmente essere smentito. Infatti, perfino i modelli più sofisticati e complessi non consentono di fare previsioni così accurate. Intendiamoci: l'urgenza esiste, sia chiaro, ma non è possibile quantificarla così semplicemente e precisamente (per fortuna, perché se davvero fosse così saremmo messi male: 99 mesi sono davvero pochi!). Insomma, la tesi che nel dicembre 2016 scatterà il punto di non ritorno per il sistema climatico non ha nessun fondamento scientifico: fra 99 mesi NON ci sarà la fine del mondo, e non ci sarà un repentino peggioramento della situazione, anche se alcuni cambiamenti - quelli si - diventeranno irreversibili, almeno sulle scale temporali di interesse per l'uomo.

Il riferimento di Carlo d’Inghilterra ai 99 mesi va quindi interpretato come un messaggio che ha un significato simbolico e politico, lanciato al fine di catturare l’attenzione del grande pubblico e dei giornalisti, altrimenti insensibili alle preoccupazioni meno ad effetto del mondo scientifico: quello di non rimandare ad oltranza quei cambiamenti di cui c'è tanto bisogno e come tali dovrebbero essere iniziati subito. In effetti, da questo punto di vista c’è ampiamente riuscito, perché la frase “99 mesi per salvare il pianeta” fornisce su Google più di 50.000 risultati.

Del resto, nell'ambito della discussione del "dopo Kyoto" c’è stato un cambiamento decisivo della strategia per combattere i cambaimenti climatici. L'obiettivo non è infatti più quello originario di Kyoto (di limitare le emissioni di una certa percentuale fissata a priori) ma è quello, nuovo, di assicurarsi che la concentrazione di CO2 non superi una soglia al di sopra della quale si ritiene che i cambiamenti (ed i relativi danni a società e ambiente) non siano più sostenibili. Fissata questa soglia di anidride carbonica (peraltro ancora non nota), si può calcolare di quanto si debbano limitare le emissioni. Tenuto conto del tasso di crescita della concentrazione di CO2, in effetti non rimangono molti anni prima di raggiungere la soglia di 400 ppm menzionata dal rapporto di Green New Deal Group, o quella di 500 ppm menzionata da altri studi, e probabilmente questo è il modo in cui dovrebbe essere interpretato il messaggio del principe Carlo d’Inghilterra.

Testo di Stefano Caserini, Claudio Cassardo, Claudio Della Volpe, Giulio del Leo, Paolo Gabrielli

A volte capita di sentire qualcuno che sostiene la necessità di azioni urgenti contro i cambiamenti climatici, usando però argomenti poco fondati. È il caso del Principe Carlo d’Inghilterra, che nella sua recente visita in Italia ha tenuto un discorso di 30 minuti nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, in cui ha sostenuto in modo deciso la necessità della lotta ai cambiamenti climatici e di un futuro accordo nella prossima Conferenza sul clima di Copenaghen a dicembre.

Pur se molti dei frammenti del discorso filtrati da stampa e televisione sembrano essere del tutto condivisibili (ad esempio “La storia ci giudicherà per come il mondo avrà affrontato questa sfida”), ci lascia perplessi una frase pronunciata da Carlo, secondo cui rimangono solo “99 mesi prima di raggiungere il punto di non ritorno”.

La frase ha avuto un grande successo ed è subito ribalzata sui media con titoli come “99 mesi per salvare la Terra”, “Restano 99 mesi per salvare la Terra”, “Tra 99 mesi la catastrofe mondiale". Pur se non siamo riusciti a trovare il discorso originale, da frasi come “il tempo scorre inesorabilmente: 99 mesi passeranno in un lampo e allora sarà troppo tardi per salvare la situazione” e “Il mese scorso, in Brasile, ho avvertito che le prove scientifiche indicano che abbiamo meno di cento mesi prima che saremo davanti al nostro Rubicone, e non ci sarà ritorno. Ora abbiamo solo 99 mesi prima di raggiungere il punto di non ritorno, con decisioni che determineranno il nostro futuro. Le lancette avanzano inesorabilmente; 99 mesi passeranno in un lampo" sembra che sia chiaro: il Principe ha parlato proprio di 99 mesi.

99 mesi sono una cifra strana, corrispondono a 8 anni e 3 mesi. Fra 99 mesi saremo all’inizio dell’agosto 2017. Cosa succederà in tale data? L'idea che il tempo a disposizione sia così breve nasce, in realtà, da un articolo di carattere divulgativo, non supportato da particolari attività di ricerca scientifica ma solo dall'applicazione di un semplice modello, verosimilmente troppo semplice per lo scopo che vuole raggiungere, e comunque mai pubblicato su riviste peer-reviewed. La associazione Green New Deal Group ha lanciato questa idea nel luglio 2008 mentre una brevissima spiegazione tecnica si trova su questo sito. Scorrendo quest’ultimo documento, si nota come il conteggio si riferisca ad un istante di partenza stimato al 1° agosto 2008: l'ipotetico potenziale giorno X è quindi facilmente identificabile nel 30 novembre –1° dicembre 2016, ed il tempo mancante da tale data è continuamente aggiornato sul sito http://onehundredmonths.org/; da questo conteggio si può anche capire che, ormai, i mesi sono scesi a 92 circa, per cui Carlo è in ritardo di 7 mesi.

Ma cosa succederà esattamente in tale data e, soprattutto, come ci si arriva? Nel documento ci sono diversi riferimenti generici alle stime dell’IPCC, ma in realtà il punto principale è il raggiungimento del livello di concentrazione di 400 ppm di biossido di carbonio equivalente, che viene fatto corrispondere ad un incremento di temperatura media del pianeta pari a 2°C rispetto ai valori preindustriali. Il modello, tramite una stima semplificata delle emissioni previste nei prossimi anni e della relativa crescita dei valori di concentrazione, esegue pertanto una semplice regressione che porta a quella data.

Sono diversi i fattori che lasciano perplessi in questo modello (tra le altre cose il fatto che il valore di CO2 equivalente sia appunto inferiore a quello di CO2 reale), ma il più importante è l’asserzione che il valore di 400 ppm di CO2 equivalente rappresenti un punto di non ritorno per il sistema climatico, affermazione non supportata da alcuno studio scientifico.

Il tema della presenza di non linearità nel sistema climatico è una cosa seria e molto complessa: sono usciti alcuni lavori molto importanti (si veda ad esempio qui e qui, ma in nessuno di questi sono presenti delle quantificazioni di cifre così precise. Ci sono diverse parti del sistema climatico (i ghiacci artici, la calotta di ghiaccio della Groenlandia, la foresta amazzonica, la foresta boreale, la circolazione oceanica ecc) che possono raggiungere soglie critiche, ma probabilmente abbiamo a disposizione più di 99 (o, meglio, 92) mesi. Pur se ad esempio per quanto riguarda il Mar Glaciale Artico ci sia chi sostiene che sia già stato raggiunto un “tipping point”, e che quindi sia inevitabile che il mare artico possa liberarsi completamente dai ghiacci d’estate nei prossimi decenni, le proiezioni non sono semplici e non sono concordi.

Non esistono pertanto motivi per credere a questo particolare modello ed alle sue specifiche conclusioni. Anzi, la quantificazione dell' urgenza con un numero che assomiglia alle cifre dei supermercati che terminano per 9, peraltro probabilmente mossa anche da "buone intenzioni", potrebbe riverlarsi non solo inefficace ma addirittura controproducente, generando un allarmismo inutile che poi, al momento opportuno, ovvero nel dicembre 2016, potrebbe facilmente essere smentito. Infatti, perfino i modelli più sofisticati e complessi non consentono di fare previsioni così accurate. Intendiamoci: l'urgenza esiste, sia chiaro, ma non è possibile quantificarla così semplicemente e precisamente (per fortuna, perché se davvero fosse così saremmo messi male: 99 mesi sono davvero pochi!). Insomma, la tesi che nel dicembre 2016 scatterà il punto di non ritorno per il sistema climatico non ha nessun fondamento scientifico: fra 99 mesi NON ci sarà la fine del mondo, e non ci sarà un repentino peggioramento della situazione, anche se alcuni cambiamenti - quelli si - diventeranno irreversibili, almeno sulle scale temporali di interesse per l'uomo.

Il riferimento di Carlo d’Inghilterra ai 99 mesi va quindi interpretato come un messaggio che ha un significato simbolico e politico, lanciato al fine di catturare l’attenzione del grande pubblico e dei giornalisti, altrimenti insensibili alle preoccupazioni meno ad effetto del mondo scientifico: quello di non rimandare ad oltranza quei cambiamenti di cui c'è tanto bisogno e come tali dovrebbero essere iniziati subito. In effetti, da questo punto di vista c’è ampiamente riuscito, perché la frase “99 mesi per salvare il pianeta” fornisce su Google più di 50.000 risultati.

Del resto, nell'ambito della discussione del "dopo Kyoto" c’è stato un cambiamento decisivo della strategia per combattere i cambaimenti climatici. L'obiettivo non è infatti più quello originario di Kyoto (di limitare le emissioni di una certa percentuale fissata a priori) ma è quello, nuovo, di assicurarsi che la concentrazione di CO2 non superi una soglia al di sopra della quale si ritiene che i cambiamenti (ed i relativi danni a società e ambiente) non siano più sostenibili. Fissata questa soglia di anidride carbonica (peraltro ancora non nota), si può calcolare di quanto si debbano limitare le emissioni. Tenuto conto del tasso di crescita della concentrazione di CO2, in effetti non rimangono molti anni prima di raggiungere la soglia di 400 ppm menzionata dal rapporto di Green New Deal Group, o quella di 500 ppm menzionata da altri studi, e probabilmente questo è il modo in cui dovrebbe essere interpretato il messaggio del principe Carlo d’Inghilterra.

Testo di Stefano Caserini, Claudio Cassardo, Claudio Della Volpe, Giulio del Leo, Paolo Gabrielli La radiazione cosmica… non ce la fa

Per chi non vuole riconoscere il ruolo preponderante dei gas serra di origine antropica nell’influenzare le temperature del recente passato e del futuro, si presenta il problema di trovare candidati alternativi.

Sebbene ne siano stati proposti altri (vulcani, macchie solari, emissioni naturali, ecc.), una delle tesi più diffuse anche in Italia propone una significativa influenza delle variazioni della radiazione cosmica sulla temperatura del pianeta. La teoria ha ormai più di 10 anni (è stata proposta fra il 1997 e il 2000 da pubblicazioni di Friis-Christensen, Svensmark e Marsh) ed è stata di fatto già archiviata dal dibattito scientifico sul clima come una teoria non confermata dai dati.

Secondo questa teoria, a determinare le variazioni del clima del pianeta sarebbe la radiazione cosmica, chiamata GCRI (galactic cosmic ray intensity), che influenzerebbe in modo significativo la copertura nuvolosa; quest’ultima altererebbe il bilancio energetico e quindi le temperature del pianeta.

Pur se un effetto di questo tipo esiste, molti lavori hanno mostrato come sia secondario rispetto ad altri fattori (es. i gas serra).

La review degli studiosi coordinati dall’IPCC ha mostrato nel Quarto Rapporto, da un lato come la variabilità della forzante solare dal 1750 al 2005 sia meno di un decimo rispetto a quella dei gas serra, dall’altro che la comprensione dei meccanismi con cui l’attività del sole influenza il clima del pianeta e la formazione di nubi e aerosol è ancora bassa.

Per questo sono molto utili i progressi della conoscenza scientifica, e per il contesto italiano è particolarmente utile il lavoro dei collaboratori di Climalteranti.it, che hanno tradotto due degli ultimi post di Realclimate (qui e qui), riguardanti proprio l’influenza della radiazione cosmica su nubi e aerosol.

Per chi non vuole riconoscere il ruolo preponderante dei gas serra di origine antropica nell’influenzare le temperature del recente passato e del futuro, si presenta il problema di trovare candidati alternativi.

Sebbene ne siano stati proposti altri (vulcani, macchie solari, emissioni naturali, ecc.), una delle tesi più diffuse anche in Italia propone una significativa influenza delle variazioni della radiazione cosmica sulla temperatura del pianeta. La teoria ha ormai più di 10 anni (è stata proposta fra il 1997 e il 2000 da pubblicazioni di Friis-Christensen, Svensmark e Marsh) ed è stata di fatto già archiviata dal dibattito scientifico sul clima come una teoria non confermata dai dati.

Secondo questa teoria, a determinare le variazioni del clima del pianeta sarebbe la radiazione cosmica, chiamata GCRI (galactic cosmic ray intensity), che influenzerebbe in modo significativo la copertura nuvolosa; quest’ultima altererebbe il bilancio energetico e quindi le temperature del pianeta.

Pur se un effetto di questo tipo esiste, molti lavori hanno mostrato come sia secondario rispetto ad altri fattori (es. i gas serra).

La review degli studiosi coordinati dall’IPCC ha mostrato nel Quarto Rapporto, da un lato come la variabilità della forzante solare dal 1750 al 2005 sia meno di un decimo rispetto a quella dei gas serra, dall’altro che la comprensione dei meccanismi con cui l’attività del sole influenza il clima del pianeta e la formazione di nubi e aerosol è ancora bassa.

Per questo sono molto utili i progressi della conoscenza scientifica, e per il contesto italiano è particolarmente utile il lavoro dei collaboratori di Climalteranti.it, che hanno tradotto due degli ultimi post di Realclimate (qui e qui), riguardanti proprio l’influenza della radiazione cosmica su nubi e aerosol.

La conclusione a cui si è giunti anche negli ultimi studi è in linea con quella di studi precedenti (la forza dei raggi cosmici è troppo bassa per influenzare significativamente le nubi e il clima), ma è comunque interessante cercare di capire il perché. Buona lettura, quindi.

Testo di Stefano Caserini, Paolo Gabrielli e Riccardo Reitano PS: Da notare che la traduzione dei post di Realclimate avviene ad opera di una ventina fra studenti, dottorandi e studiosi delle tematiche ambientali di tutta Italia, coordinati da Riccardo Reitano dell’università di Catania. Un significativo esempio di collaborazione interuniversitaria gratuita volta al progresso della conoscenza scientifica del clima e delle sue variazioni. Chi volesse contribuire alle traduzioni può inviare una email a segreteria chiocciolina climalteranti punto it.Un bel libro con una Prefazione poco aggiornata

Il libro è la traduzione di un saggio di rara chiarezza e sintesi “Phaeton’s Reins. The human hand in climate change “, pubblicato su Boston Review all’inizio del 2007 (disponibile anche sul web qui o qui).

Il testo di Kerry è seguito da una Postfazione di Judith Layzer e William Moomaw, docenti di politiche ambientali al MIT e alla Tuft University, che in poche pagine forniscono una egualmente agevole e precisa rappresentazione del recente dibattito sulle politiche climatiche nel 2008.

Nella versione italiana la Prefazione è curata dal Prof. Franco Prodi, ex-direttore dell’istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle ricerche (ISAC-CNR), contiene a mio parere diversi errori, descritti in seguito, con l’auspicio che, se condivisi dal Prof. Prodi stesso, possano essere corretti nelle future edizioni (si spera numerose) del libro.

1) (pag. 11) I range delle “previsioni”

“Quanto carente sia la conoscenza del sistema clima è quindi dimostrato dall’ampia forbice degli scenari prospettati alla fine di questo secolo, per la temperatura dell’aria (da uno a otto gradi), per l’innalzamento del livello dei mari (da pochi centimetri a metri), per parlare solo dei parametri più discussi”.

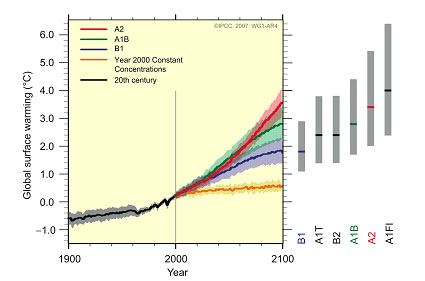

E’ un argomento già citato da Prodi (ad esempio qui), ma le cose non stanno proprio così: l’ampiezza della forbice non è dovuta solo alla carenza nell’incertezza del sistema clima, ma all’incertezza su quali saranno le emissioni di gas serra. Se infatti si guarda la famosa figura del Quarto Rapporto IPCC sulla proiezione delle temperature, si nota come una larga parte della variazione delle temperature è dovuta ai diversi scenari emissivi, alle emissioni di gas serra che avverranno nei prossimi decenni.

Il libro è la traduzione di un saggio di rara chiarezza e sintesi “Phaeton’s Reins. The human hand in climate change “, pubblicato su Boston Review all’inizio del 2007 (disponibile anche sul web qui o qui).

Il testo di Kerry è seguito da una Postfazione di Judith Layzer e William Moomaw, docenti di politiche ambientali al MIT e alla Tuft University, che in poche pagine forniscono una egualmente agevole e precisa rappresentazione del recente dibattito sulle politiche climatiche nel 2008.

Nella versione italiana la Prefazione è curata dal Prof. Franco Prodi, ex-direttore dell’istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle ricerche (ISAC-CNR), contiene a mio parere diversi errori, descritti in seguito, con l’auspicio che, se condivisi dal Prof. Prodi stesso, possano essere corretti nelle future edizioni (si spera numerose) del libro.

1) (pag. 11) I range delle “previsioni”

“Quanto carente sia la conoscenza del sistema clima è quindi dimostrato dall’ampia forbice degli scenari prospettati alla fine di questo secolo, per la temperatura dell’aria (da uno a otto gradi), per l’innalzamento del livello dei mari (da pochi centimetri a metri), per parlare solo dei parametri più discussi”.

E’ un argomento già citato da Prodi (ad esempio qui), ma le cose non stanno proprio così: l’ampiezza della forbice non è dovuta solo alla carenza nell’incertezza del sistema clima, ma all’incertezza su quali saranno le emissioni di gas serra. Se infatti si guarda la famosa figura del Quarto Rapporto IPCC sulla proiezione delle temperature, si nota come una larga parte della variazione delle temperature è dovuta ai diversi scenari emissivi, alle emissioni di gas serra che avverranno nei prossimi decenni.  L’incertezza dovuta alla conoscenza del sistema clima è grande per ogni scenario, ma è molto inferiore (vedasi figura sopra): la forbice data dalla prima deviazione standard intorno alla media è circa un grado, l’intervallo più probabile (linee grigie sulla sinistra) varia da 2 gradi dello scenario B1ai 4 gradi dello scenario A2.

2) (Pag. 14) “I modelli sono nella loro infanzia”

È una frase usata spesso nel passato per descrivere lo stato dei modelli climatici. Se ne trova traccia in famosi articoli di taglio negazionista (ad esempio Robinson et al., 1998: “Predictions of global warming are based on computer climate modeling, a branch of science still in its infancy”) o comunque sullo stato dei modelli di parecchi anni or sono. La storia della modellistica climatica è ormai trentennale, sono coinvolti decine di centri di ricerca di tutto il mondo. I modelli hanno da anni incluso parametrizzazioni per gli aerosol e le nubi; in modo insoddisfacente, migliorabile, ma se ne parla da anni e si potrebbe almeno dire che oggi sono nella loro adolescenza. Le incertezze sono ancora tante e quindi c’è ancora tanto da fare per i modellisti; ma se il termine “infanzia” significa la fase iniziale e primordiale dello sviluppo, già a fine anni ’90 i modelli climatici vi erano usciti.

3) (Pag. 15) Le temperature nella piccola era glaciale e nel periodo caldo medioevale

“Se consideriamo l’ultimo millennio, variazioni di poco superiori (probabilmente da 1 a 1,3 °C) hanno prodotto la piccola era glaciale (dal 1400 al 1850) ed il pericolo di riscaldamento conosciuto come “Optimum medioevale” (1000-1300)…”

La frase non è molto chiara perché non chiarisce rispetto a quale periodo sarebbero state le temperature superiori di 1-1,3°C. Probabilmente ci si riferisce alle temperature di inizio secolo, rispetto alle quali nelle pagine prime (Pag. 13 e 14) si cita un aumento di 1,3 per l’Italia e di 0,7 °C per il l’intero pianeta. Le ricostruzioni più accreditate forniscono range molto più limitati nelle variazioni delle temperature della piccola era glaciale e del periodo caldo medioevale, variazioni che hanno riguardato per lo più l’emisfero nord, e mostrano come l’attuale riscaldamento sia del tutto anomalo se confrontato con quello dei precedenti 1300 anni. L’ultima sintesi dell’IPCC recita “Le temperature medie nell’emisfero Nord durante la seconda metà del XX secolo sono state molto probabilmente più alte di qualsiasi altro periodo di 50 anni negli ultimi 500 anni e probabilmente le più alte almeno negli ultimi 1300 anni”.

4) (Pag. 18) Le concentrazioni di CO2

“È noto, poiché lo si misura con precisione, che il valore dell’anidride carbonica, ora intorno a 360 parti per milione, è aumentato del 31% dal 1750 ad oggi”.

Le concentrazioni di CO2 attuali non sono intorno a 360 ppm, ma intorno a 380 ppm, come del resto scrive Kerry nello stesso libro a pag. 42 e a pag. 77. Non si tratta di un refuso perché l’aumento del 31% porta proprio a 360 ppm; per arrivare a 380 ppm l’aumento è almeno del 35 %. Tralasciando il fatto che Kerry ha scritto il saggio nel 2006, e nel 2008 le concentrazioni di CO2 erano già di circa 384-385 ppm.

La concentrazione di 360 ppm di CO2 nell’atmosfera si è avuta intorno al 1995.

5) (Pag. 23) “Il protocollo di Kyoto, ora messo di nuovo in discussione…”

Come in un intervento dell’Ottobre 2008 il prof. Prodi descrive scenari di messa in discussione del Protocollo di Kyoto, oggi di fatto superati dal fatto che il Protocollo è entrato in vigore da quattro anni e lascerà fra pochi anni il posto ad un nuovo accordo internazionale, approvato probabilmente già tra pochi mesi nella COP15 a Copenhagen.

6) (Pag. 23-24) La somma incerta

Verso la fine della prefazione le incertezze presenti nella scienza del clima sono ancora sottolineate, laddove si legge di “…grave incertezza di scenario che caratterizza lo stato attuale della conoscenza”, “…non si può ancora parlare di previsione climatica affidabile”, oppure “…non stupisce che vi siano scienziati che sostengono questo principio di precauzione e scienziati che vi si oppongono sulla base della considerazione che la scarsa conoscenza di alcuni addendi rende la somma incerta”.

Nella prefazione si trova anche in altri punti (es. pag. 11) una confusione fra previsione e proiezione (ossia fra previsioni di primo e di secondo tipo, si veda il precedente post). Come ben scrive anche Kerry (pag. 53-54) i modelli predittivi non riescono a garantire affidabilità oltre le due settimane; ma altra cosa sono le proiezioni sul lungo periodo (es. 50 o 100 anni) del valore medio di alcuni parametri climatici.

Tali cautele sembrano eccessive se confrontate a quanto scrive Kerry nel successivo saggio, ad esempio “e dato che i rischi di conseguenze pesantemente sfavorevoli sono molto alti e che possiamo prevenirli, la prudenza ci dovrebbe indurre ad agire immediatamente”.

In conclusione, pur se l’analisi di Franco Prodi appare in alcuni aspetti poco aggiornata, si concorda pienamente con le prime e le ultime tre righe della Prefazione: quelle che la aprono (pag. 9) “Non capita spesso di imbattersi in uno scritto che si condivide a tal punto da desiderare di averlo scritto noi stessi”, e quelle che la chiudono (pag. 25), invitando alla lettura del libro di Kerry Emanuel, “alla sua prosa scientificamente impeccabile, ma anche piana ed accattivante”. Cosa non facile quando si parla di clima.

Testo di Stefano Caserini, con il contributo di Aldo Pozzoli

L’incertezza dovuta alla conoscenza del sistema clima è grande per ogni scenario, ma è molto inferiore (vedasi figura sopra): la forbice data dalla prima deviazione standard intorno alla media è circa un grado, l’intervallo più probabile (linee grigie sulla sinistra) varia da 2 gradi dello scenario B1ai 4 gradi dello scenario A2.

2) (Pag. 14) “I modelli sono nella loro infanzia”

È una frase usata spesso nel passato per descrivere lo stato dei modelli climatici. Se ne trova traccia in famosi articoli di taglio negazionista (ad esempio Robinson et al., 1998: “Predictions of global warming are based on computer climate modeling, a branch of science still in its infancy”) o comunque sullo stato dei modelli di parecchi anni or sono. La storia della modellistica climatica è ormai trentennale, sono coinvolti decine di centri di ricerca di tutto il mondo. I modelli hanno da anni incluso parametrizzazioni per gli aerosol e le nubi; in modo insoddisfacente, migliorabile, ma se ne parla da anni e si potrebbe almeno dire che oggi sono nella loro adolescenza. Le incertezze sono ancora tante e quindi c’è ancora tanto da fare per i modellisti; ma se il termine “infanzia” significa la fase iniziale e primordiale dello sviluppo, già a fine anni ’90 i modelli climatici vi erano usciti.

3) (Pag. 15) Le temperature nella piccola era glaciale e nel periodo caldo medioevale

“Se consideriamo l’ultimo millennio, variazioni di poco superiori (probabilmente da 1 a 1,3 °C) hanno prodotto la piccola era glaciale (dal 1400 al 1850) ed il pericolo di riscaldamento conosciuto come “Optimum medioevale” (1000-1300)…”

La frase non è molto chiara perché non chiarisce rispetto a quale periodo sarebbero state le temperature superiori di 1-1,3°C. Probabilmente ci si riferisce alle temperature di inizio secolo, rispetto alle quali nelle pagine prime (Pag. 13 e 14) si cita un aumento di 1,3 per l’Italia e di 0,7 °C per il l’intero pianeta. Le ricostruzioni più accreditate forniscono range molto più limitati nelle variazioni delle temperature della piccola era glaciale e del periodo caldo medioevale, variazioni che hanno riguardato per lo più l’emisfero nord, e mostrano come l’attuale riscaldamento sia del tutto anomalo se confrontato con quello dei precedenti 1300 anni. L’ultima sintesi dell’IPCC recita “Le temperature medie nell’emisfero Nord durante la seconda metà del XX secolo sono state molto probabilmente più alte di qualsiasi altro periodo di 50 anni negli ultimi 500 anni e probabilmente le più alte almeno negli ultimi 1300 anni”.

4) (Pag. 18) Le concentrazioni di CO2

“È noto, poiché lo si misura con precisione, che il valore dell’anidride carbonica, ora intorno a 360 parti per milione, è aumentato del 31% dal 1750 ad oggi”.

Le concentrazioni di CO2 attuali non sono intorno a 360 ppm, ma intorno a 380 ppm, come del resto scrive Kerry nello stesso libro a pag. 42 e a pag. 77. Non si tratta di un refuso perché l’aumento del 31% porta proprio a 360 ppm; per arrivare a 380 ppm l’aumento è almeno del 35 %. Tralasciando il fatto che Kerry ha scritto il saggio nel 2006, e nel 2008 le concentrazioni di CO2 erano già di circa 384-385 ppm.

La concentrazione di 360 ppm di CO2 nell’atmosfera si è avuta intorno al 1995.

5) (Pag. 23) “Il protocollo di Kyoto, ora messo di nuovo in discussione…”

Come in un intervento dell’Ottobre 2008 il prof. Prodi descrive scenari di messa in discussione del Protocollo di Kyoto, oggi di fatto superati dal fatto che il Protocollo è entrato in vigore da quattro anni e lascerà fra pochi anni il posto ad un nuovo accordo internazionale, approvato probabilmente già tra pochi mesi nella COP15 a Copenhagen.

6) (Pag. 23-24) La somma incerta

Verso la fine della prefazione le incertezze presenti nella scienza del clima sono ancora sottolineate, laddove si legge di “…grave incertezza di scenario che caratterizza lo stato attuale della conoscenza”, “…non si può ancora parlare di previsione climatica affidabile”, oppure “…non stupisce che vi siano scienziati che sostengono questo principio di precauzione e scienziati che vi si oppongono sulla base della considerazione che la scarsa conoscenza di alcuni addendi rende la somma incerta”.

Nella prefazione si trova anche in altri punti (es. pag. 11) una confusione fra previsione e proiezione (ossia fra previsioni di primo e di secondo tipo, si veda il precedente post). Come ben scrive anche Kerry (pag. 53-54) i modelli predittivi non riescono a garantire affidabilità oltre le due settimane; ma altra cosa sono le proiezioni sul lungo periodo (es. 50 o 100 anni) del valore medio di alcuni parametri climatici.

Tali cautele sembrano eccessive se confrontate a quanto scrive Kerry nel successivo saggio, ad esempio “e dato che i rischi di conseguenze pesantemente sfavorevoli sono molto alti e che possiamo prevenirli, la prudenza ci dovrebbe indurre ad agire immediatamente”.

In conclusione, pur se l’analisi di Franco Prodi appare in alcuni aspetti poco aggiornata, si concorda pienamente con le prime e le ultime tre righe della Prefazione: quelle che la aprono (pag. 9) “Non capita spesso di imbattersi in uno scritto che si condivide a tal punto da desiderare di averlo scritto noi stessi”, e quelle che la chiudono (pag. 25), invitando alla lettura del libro di Kerry Emanuel, “alla sua prosa scientificamente impeccabile, ma anche piana ed accattivante”. Cosa non facile quando si parla di clima.

Testo di Stefano Caserini, con il contributo di Aldo Pozzoli Esiste una “clausola di revisione” del Pacchetto 20-20-20 ?

***

Ma andiamo con ordine e riassumiamo quanto è successo.

Una delle richieste del governo italiano in occasione della riunione del Consiglio europeo dell’11-12 dicembre 2008, dove è stato discusso il pacchetto clima-energia (cosiddetto pacchetto 20-20-20), riguardava l’inserimento di una clausola di revisione dell’intero pacchetto di misure in funzione dei risultati che sarebbero stati conseguiti dalla Conferenza di Copenhagen nel dicembre 2009. L’obiettivo era quello di rivedere al ribasso il target di riduzione delle emissioni al 2020 in caso di mancato o insoddisfacente accordo a livello internazionale.

Un’altra richiesta del nostro governo riguardava la trasformazione dell’obbiettivo vincolante per la promozione delle fonti rinnovabili in un accordo di massima soggetto a revisione nel 2014.

Sulla stampa e anche in occasione di convegni nazionali sul tema della lotta ai cambiamenti climatici, si è parlato spesso di una non meglio definita clausola di revisione proposta dal governo italiano e accolta in sede di approvazione del pacchetto clima-energia da parte del Consiglio europeo (12 dicembre 2008) e del Parlamento europeo (17 dicembre 2008) in base alla procedura di co-decisione. Ciò è stato presentato come uno dei maggiori successi conseguiti dalla delegazione italiana.

Ma di che clausola si tratta?

Il pacchetto clima-energia è stato adottato, anche formalmente, dal Consiglio europeo del 6 aprile 2009 per cui conviene riferirsi ai testi ufficiali approvati in tale sede.

***

Ma andiamo con ordine e riassumiamo quanto è successo.

Una delle richieste del governo italiano in occasione della riunione del Consiglio europeo dell’11-12 dicembre 2008, dove è stato discusso il pacchetto clima-energia (cosiddetto pacchetto 20-20-20), riguardava l’inserimento di una clausola di revisione dell’intero pacchetto di misure in funzione dei risultati che sarebbero stati conseguiti dalla Conferenza di Copenhagen nel dicembre 2009. L’obiettivo era quello di rivedere al ribasso il target di riduzione delle emissioni al 2020 in caso di mancato o insoddisfacente accordo a livello internazionale.

Un’altra richiesta del nostro governo riguardava la trasformazione dell’obbiettivo vincolante per la promozione delle fonti rinnovabili in un accordo di massima soggetto a revisione nel 2014.

Sulla stampa e anche in occasione di convegni nazionali sul tema della lotta ai cambiamenti climatici, si è parlato spesso di una non meglio definita clausola di revisione proposta dal governo italiano e accolta in sede di approvazione del pacchetto clima-energia da parte del Consiglio europeo (12 dicembre 2008) e del Parlamento europeo (17 dicembre 2008) in base alla procedura di co-decisione. Ciò è stato presentato come uno dei maggiori successi conseguiti dalla delegazione italiana.

Ma di che clausola si tratta?

Il pacchetto clima-energia è stato adottato, anche formalmente, dal Consiglio europeo del 6 aprile 2009 per cui conviene riferirsi ai testi ufficiali approvati in tale sede.

La Direttiva per la promozione delle fonti rinnovabili nell’articolo 23 (comma 8c) prevede che la Commissione, entro il 31 dicembre 2014, predisponga una relazione sull’implementazione della direttiva, in particolare con riferimento ai meccanismi di cooperazione al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione delle fonti rinnovabili, e tragga le opportune conclusioni ai fini del raggiungimento dell’obiettivo comunitario. Sulla base di questa relazione la Commissione potrà presentare al Consiglio e al Parlamento europeo modifiche ai meccanismi di cooperazione per migliorarne l’efficacia ai fini del raggiungimento del target comunitario del 20% (L’articolo citato al comma 8a prevede la possibilità di aggiustare il valore del tasso di emissioni evitate legato all’utilizzo dei biocombustibili). Quindi la clausola di revisione in questo caso riguarda la possibilità di modificare i meccanismi di cooperazione tra i paesi UE e tra questi e paesi terzi (ovvero i meccanismi di flessibilità previsti dalla direttiva) e non la possibilità di modificare gli obiettivi nazionali che restano pertanto vincolanti. La nuova Direttiva inclusa nel pacchetto clima-energia (il numero non è ancora stato assegnato) che modifica la direttiva attualmente in vigore (ovvero la direttiva 2003/87/EC che ha istituito il sistema europeo dei permessi negoziabili per la riduzione delle emissioni), disciplina gli aggiustamenti che saranno necessari in caso di sottoscrizione di un accordo internazionale per la riduzione delle emissioni nel periodo post-Kyoto. L’articolo 1 della citata Direttiva (1), in particolare, chiarisce che la Direttiva intende disciplinare anche il possibile aumento dell’impegno di riduzione dal 20% al 30% (2). Inoltre, in base all’articolo 28, entro tre mesi dalla firma di un accordo internazionale che assegni obbiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni più stringenti del 20% già previsto con riferimento all’anno 1990, e come già stabilito dall’impegno sottoscritto dal Consiglio europeo della primavera 2007 per l’innalzamento del target europeo dal 20% al 30%, la Commissione europea produrrà una relazione focalizzata sui seguenti punti principali: * gli impegni sottoscritti dagli altri paesi industrializzati e dai paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati; * le opzioni per l’Unione europea per innalzare l’obiettivo di riduzione delle emissioni al 30%, anche in funzione di quanto conseguito durante il periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto; * la competitività delle industrie manifatturiere esposte a carbon leakage; * l’impatto dell’accordo internazionale sugli altri settori produttivi (inclusa l’agricoltura); * i problemi legati alla silvicoltura e destinazione d’uso del suolo nei paesi terzi; * la necessità di misure ulteriori per il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali. Sulla base di questa relazione la Commissione presenterà eventualmente al Parlamento e al Consiglio europeo una proposta di revisione della direttiva EU ETS per renderla coerente con gli obiettivi previsti dall’accordo internazionale. Quindi, in questo caso, la clausola di revisione è finalizzata esplicitamente a rendere più stringente l’impegno già sottoscritto dall’Unione europea. Nel testo della direttiva non c’è alcuna menzione alla possibilità di rivedere verso il basso l’obiettivo vincolante del 20% al 2020 in caso di mancato accordo a livello internazionale per la riduzione delle emissioni. Per completezza di informazione si riporta anche una frase inclusa nel documento delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 12 dicembre 2008. Al punto 23 di tale documento si legge che saranno valutati gli effetti sulla competitività dell’industria e di altri settori economici (3). Ma questo “assessment” è proprio quello indicato nell’elenco degli elementi riportati nell’art. 28 della nuova Direttiva ETS che la Commissione europea dovrà prendere in considerazione per rendere coerente gli impegni europei con quelli previsti dall’eventuale accordo internazionale. La “raccomandazione” della mozione non ha quindi, di fatto, alcuno spazio in Europa. Testo di: N.D. (1) Estratto dal testo della mozione approvata (1-00107, testo 3, 1 aprile 2009) … apprezzata la posizione espressa dal Governo italiano nel vertice del dicembre 2008 a Bruxelles, che ha condotto il Consiglio dei Capi di Governo dell'Unione europea ad approvare una clausola di eventuale revisione da trattarsi nel marzo 2010 a seguito degli esiti del vertice mondiale di Copenhagen, … si raccomanda… - di mantenere la linea espressa a Bruxelles di revisione dell'Accordo cosiddetto 20-20-20; - di ottenere in sede di revisione dell'Accordo cosiddetto 20-20-20, alla luce delle considerazioni di cui in premessa: a) una minor cogenza degli obiettivi quantitativi e temporali, escludendo, quindi a maggior ragione, ogni possibilità di loro inasprimento; b) una complessiva nuova scrittura dell'Accordo 20-20-20 stesso anche in funzione del coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo, senza l'intervento dei quali il richiamato Accordo, quand'anche teoricamente efficace, diverrebbe sostanzialmente inutile e penalizzante per i pochi sottoscrittori; …. (2) " This Directive also provides for the reductions of greenhouse gas emissions to be increased so as to contribute to the levels of reductions that are considered scientifically necessary to avoid dangerous climate change. This Directive also lays down provisions for assessing and implementing a stricter Community reduction commitment exceeding 20 %, to be applied upon the approval by the Community of an international agreement on climate change leading to greenhouse gas emission reductions exceeding those required in Article 9, as reflected in the 30 % commitment endorsed by the European Council of March 2007." (3) “The Commission will present to the European Council in March 2010 a detailed analysis of the results of the Copenhagen Conference, including the move from 20 % to 30 % reduction. On this basis the European Council will make an assessment of the situation, including its effects on the competitiveness of European industry and the other economic sectors”.

Plutone, un errore del 22600% e la calotta polare riformata

Se dovessi scegliere un podio d’onore delle bestialità negazioniste pronunciate, direi:

Terzo posto

Sarebbero da ricordare anche gli studi astronomici che dimostrano che da Marte a Plutone, praticamente in quasi tutto il sistema solare, si registrano aumenti di temperatura difficilmente causati dalle emissioni prodotte dalle attività umane sulla terra (Senatore Malan).

Il Senatore deve ricorrere ad altri pianeti, anche non del sistema solare come Plutone, per sostenere che l’uomo non è responsabile dei cambiamenti climatici. Per capire quanto tali pianeti siano simili alla Terra, si tenga conto che Marte non ha nuvole e non ha un campo magnetico, mentre Plutone ha un anno solare della durata di 280 anni terrestri.

Secondo posto

L'applicazione integrale degli impegni di Kyoto ridurrebbe i 6 milioni di megatonnellate di CO2 prodotti all'anno a 5.850.000 megatonnellate. Capite dunque quanto poco inciderebbe (Senatore Fluttero)

Secondo il Quarto Rapporto dell’IPCC le emissioni annue globali di CO2 nel periodo 2000–2005 sono state pari a circa 26500 megatonnellate. L’errore commesso è, quindi, solo del 22600%, ossia le emissioni effettive sono 226 volte inferiore a quanto detto dal Senatore.

Primo posto

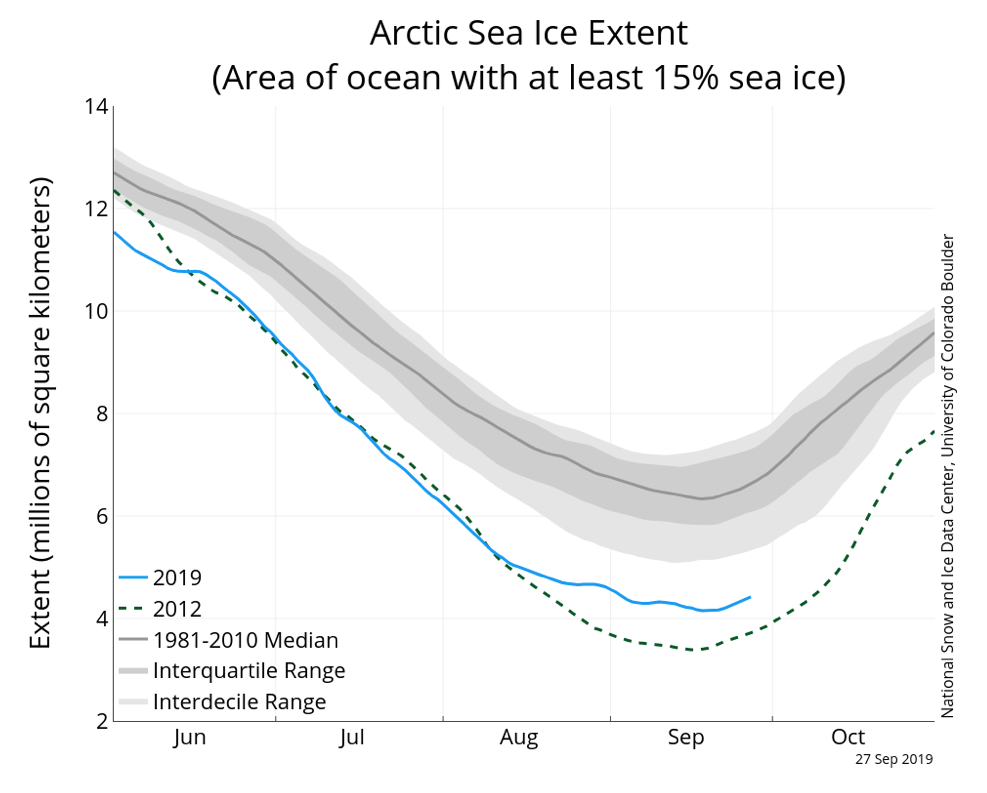

Negli scorsi mesi si è riformata la calotta polare artica nella stessa estensione di venti o trenta anni fa (Senatore Possa).

Il Senatore confonde la variazione stagionale con quella su scala decennale: se si confrontano gli stessi mesi estivi, la diminuzione della calotta polare artica è stata di circa il 37 %: da 7.4 milioni di kmq (media 1979-1989) a 4.7 milioni di kmq (2008).

Ora, si può discutere di tutto, dalle isole di calore ai costi del Protocollo di Kyoto. Ma sostenere che non ci siano problemi per la calotta polare artica, è davvero difficile.

L’incredibile affermazione fornisce però una chiave per capire quale può essere la strategia per affrontare il problema del riscaldamento globale: dichiararlo risolto con una mozione votata da un’assemblea parlamentare.

In effetti, viste come stanno le cose, verrebbe voglia di votare a favore.

Testo di: Stefano Caserini, con un contributo di Claudio Cassardo

Se dovessi scegliere un podio d’onore delle bestialità negazioniste pronunciate, direi:

Terzo posto

Sarebbero da ricordare anche gli studi astronomici che dimostrano che da Marte a Plutone, praticamente in quasi tutto il sistema solare, si registrano aumenti di temperatura difficilmente causati dalle emissioni prodotte dalle attività umane sulla terra (Senatore Malan).

Il Senatore deve ricorrere ad altri pianeti, anche non del sistema solare come Plutone, per sostenere che l’uomo non è responsabile dei cambiamenti climatici. Per capire quanto tali pianeti siano simili alla Terra, si tenga conto che Marte non ha nuvole e non ha un campo magnetico, mentre Plutone ha un anno solare della durata di 280 anni terrestri.

Secondo posto

L'applicazione integrale degli impegni di Kyoto ridurrebbe i 6 milioni di megatonnellate di CO2 prodotti all'anno a 5.850.000 megatonnellate. Capite dunque quanto poco inciderebbe (Senatore Fluttero)

Secondo il Quarto Rapporto dell’IPCC le emissioni annue globali di CO2 nel periodo 2000–2005 sono state pari a circa 26500 megatonnellate. L’errore commesso è, quindi, solo del 22600%, ossia le emissioni effettive sono 226 volte inferiore a quanto detto dal Senatore.

Primo posto

Negli scorsi mesi si è riformata la calotta polare artica nella stessa estensione di venti o trenta anni fa (Senatore Possa).

Il Senatore confonde la variazione stagionale con quella su scala decennale: se si confrontano gli stessi mesi estivi, la diminuzione della calotta polare artica è stata di circa il 37 %: da 7.4 milioni di kmq (media 1979-1989) a 4.7 milioni di kmq (2008).

Ora, si può discutere di tutto, dalle isole di calore ai costi del Protocollo di Kyoto. Ma sostenere che non ci siano problemi per la calotta polare artica, è davvero difficile.

L’incredibile affermazione fornisce però una chiave per capire quale può essere la strategia per affrontare il problema del riscaldamento globale: dichiararlo risolto con una mozione votata da un’assemblea parlamentare.

In effetti, viste come stanno le cose, verrebbe voglia di votare a favore.

Testo di: Stefano Caserini, con un contributo di Claudio Cassardo Meraviglia, sconcerto, o qualche allegra risata?

Non si tratta di un pesce d’Aprile. Chi ha seguito i resoconti del convegno del 3 marzo non rimarrà sorpreso nel leggere il testo e ritrovarvi molti degli errori, dei fraintendimenti e delle mistificazioni sullo stato delle conoscenze del problema climatico di cui su questo sito abbiamo già parlato.

Nei prossimi giorni Climalteranti illustrerà con precisione i gravi errori presenti nel testo della mozione.

Si riporta nel frattempo il link ad un articolo recentemente pubblicato su EOS in cui vengono presentati i risultati di un’indagine condotta su oltre 3100 scienziati impegnati nella ricerca sul clima. Da questa indagine fra addetti ai lavori, già presentata da un post di Antonello Pasini, si evince un sostanziale e generalizzato consenso sull’esistenza e sulle cause del cambiamento climatico, consenso che raggiunge il 97.5% fra gli intervistati con specifiche e riconosciute competenze in materia climatica.

Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di mistificazione che non riconoscono o tentano di screditare o di ridurre a semplice opinione il lavoro rigoroso e onesto di migliaia di ricercatori di tutto il mondo, i cambiamenti climatici generati con probabilità molto elevata dalle attività umane sono un dato di fatto, una realtà che siamo costretti ad affrontare al pari di quanto altre potenze economiche in Europa e in Nord America hanno cominciato a fare. Prima iniziamo, meno ci verrà a costare.

Suggeriamo ai tanti lettori che ci hanno segnalato il caso, inviandoci il link del sito di Repubblica che vi ha dato risalto, a non preoccuparsi troppo: è tale l’inconsistenza scientifica del documento che c’è da scommettere che gli effetti principali che produrrà a livello europeo saranno meraviglia, sconcerto o, nella migliore delle ipotesi, sarcasmo e qualche risata.

Testo di: Stefano Caserini, Giulio de Leo, Paolo Gabrielli.

Non si tratta di un pesce d’Aprile. Chi ha seguito i resoconti del convegno del 3 marzo non rimarrà sorpreso nel leggere il testo e ritrovarvi molti degli errori, dei fraintendimenti e delle mistificazioni sullo stato delle conoscenze del problema climatico di cui su questo sito abbiamo già parlato.

Nei prossimi giorni Climalteranti illustrerà con precisione i gravi errori presenti nel testo della mozione.

Si riporta nel frattempo il link ad un articolo recentemente pubblicato su EOS in cui vengono presentati i risultati di un’indagine condotta su oltre 3100 scienziati impegnati nella ricerca sul clima. Da questa indagine fra addetti ai lavori, già presentata da un post di Antonello Pasini, si evince un sostanziale e generalizzato consenso sull’esistenza e sulle cause del cambiamento climatico, consenso che raggiunge il 97.5% fra gli intervistati con specifiche e riconosciute competenze in materia climatica.

Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di mistificazione che non riconoscono o tentano di screditare o di ridurre a semplice opinione il lavoro rigoroso e onesto di migliaia di ricercatori di tutto il mondo, i cambiamenti climatici generati con probabilità molto elevata dalle attività umane sono un dato di fatto, una realtà che siamo costretti ad affrontare al pari di quanto altre potenze economiche in Europa e in Nord America hanno cominciato a fare. Prima iniziamo, meno ci verrà a costare.

Suggeriamo ai tanti lettori che ci hanno segnalato il caso, inviandoci il link del sito di Repubblica che vi ha dato risalto, a non preoccuparsi troppo: è tale l’inconsistenza scientifica del documento che c’è da scommettere che gli effetti principali che produrrà a livello europeo saranno meraviglia, sconcerto o, nella migliore delle ipotesi, sarcasmo e qualche risata.

Testo di: Stefano Caserini, Giulio de Leo, Paolo Gabrielli. L’inevitabilità delle azioni di adattamento

I numeri appena citati non annunciano catastrofi, non ci parlano di danni enormemente ingenti che il sistema economico italiano potrebbe trovarsi ad affrontare; il libro mette l'accento sull'esigenza di intraprendere politiche che richiedono strategie di lungo periodo. E lo fa a partire dalla metodologia utilizzata. La ricerca prende in considerazione i danni attesi dai cambiamenti climatici dopo che l'intero sistema economico avrà compiuto un adattamento autonomo, avrà cioè reagito agli effetti negativi dando luogo a un nuovo equilibrio. È a questo punto, che la ricerca calcola il danno atteso dai cambiamenti climatici.

Un altro elemento di originalità del lavoro di Carraro, sta nell'aver considerato il sistema economico italiano all'interno del contesto mondiale; in altre parole, lo studio analizza le reazioni che gli impatti dei cambiamenti climatici potranno indurre nei flussi di commercio e di capitali a livello internazionale tra l'Italia e gli altri Paesi e poi, anche qui, si procede ad analizzare i nuovi equilibri realizzati.

In sintesi, quindi, il libro è il frutto di un metodo di ricerca e di analisi che dà forma ai risultati attraverso un percorso molto delineato. Il primo passo consiste nell'analisi degli impatti fisici che i cambiamenti climatici avranno sul nostro territorio; il secondo passo riguarda la valutazione economica di questi impatti; infine, attraverso un modello dell'economia mondiale, gli impatti si traducono in cambiamenti che richiedono aggiustamenti, riadattamenti del sistema che vengono considerati fino a calcolare il danno complessivo per l'economia italiana.

Ecco qualche numero. In Italia, 16.500 km quadrati di terreno sono considerati vulnerabili al rischio di desertificazione, il che vuol dire che per questi terreni è prevista una diminuzione di resa agricola che, in completa assenza di politiche e strategie di adattamento, potrebbe essere calcolata in una cifra che oscilla tra gli 11,5 (nel caso di terreni adibiti a pascolo) e i 412,5 milioni di dollari l'anno (nel caso di terreni irrigati). Un altro esempio: l'innalzamento della temperatura potrebbe costare nel 2030 una diminuzione del turismo straniero sulle nostre Alpi del 21,2%, mentre nel 2080 i danni del climate change sulle aree costiere della penisola sarebbero pari a 108 milioni di dollari in assenza di politiche e strategie di adattamento, costo che invece scenderebbe a circa 17 milioni se si adottassero azioni di protezioni delle coste. Dati significativi si possono trarre anche dall'osservazione di eventi passati, come ad esempio l'ondata di calore del 2003: se in quell'occasione avessimo adottato misure di adattamento, si sarebbero potuti risparmiare 134 milioni di euro.

Niente catastrofi, si diceva, anche perché il sistema economico ridistribuisce costi e benefici, danni e vantaggi: l’impatto dei cambiamenti climatici è di natura essenzialmente distributiva. E così, ad esempio, a fronte di una diminuzione di turismo internazionale possiamo attenderci un incremento di turismo interno e alcune aree saranno più esposte ai rischi della desertificazione, altre ne potranno beneficiare con la possibilità di coltivare nuovi prodotti.

Il libro segnala inoltre la difficoltà nello stimare costi “non di mercato”, ovvero quelli che vanno a insistere su realtà non soggette a scambio, e quindi senza prezzo (ad esempio la biodiversità e il patrimonio artistico e architettonico), nonché le incertezze nel ridurre gli impatti ad una dimensione unica, quella monetaria.

Ma la cosa certa è che se non saremo pronti ai cambiamenti, se non sapremo adattare il nostro sistema economico ad un clima che sicuramente sarà diverso, il prezzo sarà sicuramente più alto. E questo nel libro di Carraro è scritto a chiare lettere. Qualcuno, all'estero, ci sta già pensando e sta progettando strategie di adattamento di lungo periodo. Quando i cambiamenti climatici mostreranno in maniera più evidente i loro impatti, chi si sarà mosso prima si farà trovare pronto. E in Italia?

Testo di Mauro Buonocore, Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici

Carlo Carraro

Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia

Una valutazione economica

Il Mulino, 2009

pp. 528, € 39,00

I numeri appena citati non annunciano catastrofi, non ci parlano di danni enormemente ingenti che il sistema economico italiano potrebbe trovarsi ad affrontare; il libro mette l'accento sull'esigenza di intraprendere politiche che richiedono strategie di lungo periodo. E lo fa a partire dalla metodologia utilizzata. La ricerca prende in considerazione i danni attesi dai cambiamenti climatici dopo che l'intero sistema economico avrà compiuto un adattamento autonomo, avrà cioè reagito agli effetti negativi dando luogo a un nuovo equilibrio. È a questo punto, che la ricerca calcola il danno atteso dai cambiamenti climatici.

Un altro elemento di originalità del lavoro di Carraro, sta nell'aver considerato il sistema economico italiano all'interno del contesto mondiale; in altre parole, lo studio analizza le reazioni che gli impatti dei cambiamenti climatici potranno indurre nei flussi di commercio e di capitali a livello internazionale tra l'Italia e gli altri Paesi e poi, anche qui, si procede ad analizzare i nuovi equilibri realizzati.

In sintesi, quindi, il libro è il frutto di un metodo di ricerca e di analisi che dà forma ai risultati attraverso un percorso molto delineato. Il primo passo consiste nell'analisi degli impatti fisici che i cambiamenti climatici avranno sul nostro territorio; il secondo passo riguarda la valutazione economica di questi impatti; infine, attraverso un modello dell'economia mondiale, gli impatti si traducono in cambiamenti che richiedono aggiustamenti, riadattamenti del sistema che vengono considerati fino a calcolare il danno complessivo per l'economia italiana.

Ecco qualche numero. In Italia, 16.500 km quadrati di terreno sono considerati vulnerabili al rischio di desertificazione, il che vuol dire che per questi terreni è prevista una diminuzione di resa agricola che, in completa assenza di politiche e strategie di adattamento, potrebbe essere calcolata in una cifra che oscilla tra gli 11,5 (nel caso di terreni adibiti a pascolo) e i 412,5 milioni di dollari l'anno (nel caso di terreni irrigati). Un altro esempio: l'innalzamento della temperatura potrebbe costare nel 2030 una diminuzione del turismo straniero sulle nostre Alpi del 21,2%, mentre nel 2080 i danni del climate change sulle aree costiere della penisola sarebbero pari a 108 milioni di dollari in assenza di politiche e strategie di adattamento, costo che invece scenderebbe a circa 17 milioni se si adottassero azioni di protezioni delle coste. Dati significativi si possono trarre anche dall'osservazione di eventi passati, come ad esempio l'ondata di calore del 2003: se in quell'occasione avessimo adottato misure di adattamento, si sarebbero potuti risparmiare 134 milioni di euro.

Niente catastrofi, si diceva, anche perché il sistema economico ridistribuisce costi e benefici, danni e vantaggi: l’impatto dei cambiamenti climatici è di natura essenzialmente distributiva. E così, ad esempio, a fronte di una diminuzione di turismo internazionale possiamo attenderci un incremento di turismo interno e alcune aree saranno più esposte ai rischi della desertificazione, altre ne potranno beneficiare con la possibilità di coltivare nuovi prodotti.