E ora tocca al conto energia? Alcune considerazioni dopo l’attacco al 55%

Primi giorni per la Conferenza, ultimi giorni per il premio

È partita a Poznan la 14-esima Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici. Per chi volesse essere informato in tempo reale di quanto sta succedendo il sito è quella della convenzione www.unfccc.int. Sull'apposito sito si trovano i programmi giornalieri, i webcast e gli atti di alcuni "side event".

Un altro sito importante è il portale dell'ONU sui cambiamenti climatici http://www.un.org/climatechange

In italiano, da segnalare le cronache giornaliere da Poznan di Daniele Pernigotti, sul sito Aequilibria.

Un resoconto giornaliero dei lavori della COP14 è effettuato dall'Earth Negotiations Bulletin (ENB) ad opera dell'IISD (International Institute for Sustainable Development: è possibile leggerli dal sito oppure abbonarsi alla newsletter.

Altre interessanti notizie da Poznan anche dal sito Climate-L, International Climate Change Activities, prodotto dall'IISD e dal UN Chief Executives Board for Coordination (CEB) Secretariat.

Molto utile per sapere cosa succede anche la newsletter giornaliera ECO del Climate Action Network, contenente l'ormai celebre "fossil-of-the-day award", aggiudicato per il primo giorno alla Polonia

A proposito di premi, ultimi giorni per votare per il premio "A qualcuno piace caldo 2007".

L'assegnazione del premio sarà effettuata il 13 dicembre, festa di S.Lucia, patrona dei non vedenti e degli oculisti.

È partita a Poznan la 14-esima Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici. Per chi volesse essere informato in tempo reale di quanto sta succedendo il sito è quella della convenzione www.unfccc.int. Sull'apposito sito si trovano i programmi giornalieri, i webcast e gli atti di alcuni "side event".

Un altro sito importante è il portale dell'ONU sui cambiamenti climatici http://www.un.org/climatechange

In italiano, da segnalare le cronache giornaliere da Poznan di Daniele Pernigotti, sul sito Aequilibria.

Un resoconto giornaliero dei lavori della COP14 è effettuato dall'Earth Negotiations Bulletin (ENB) ad opera dell'IISD (International Institute for Sustainable Development: è possibile leggerli dal sito oppure abbonarsi alla newsletter.

Altre interessanti notizie da Poznan anche dal sito Climate-L, International Climate Change Activities, prodotto dall'IISD e dal UN Chief Executives Board for Coordination (CEB) Secretariat.

Molto utile per sapere cosa succede anche la newsletter giornaliera ECO del Climate Action Network, contenente l'ormai celebre "fossil-of-the-day award", aggiudicato per il primo giorno alla Polonia

A proposito di premi, ultimi giorni per votare per il premio "A qualcuno piace caldo 2007".

L'assegnazione del premio sarà effettuata il 13 dicembre, festa di S.Lucia, patrona dei non vedenti e degli oculisti. Pacchetto 20-20-20: gli errori nei numeri del Ministero dell’Ambiente

- criterio di efficienza economica, ovvero minimizzazione dei costi per l'intera Unione europea;

- criterio di equità, ovvero redistribuzione degli impegni tra i diversi paesi in funzione del livello di sviluppo economico di ciascuno;

- possibilità di utilizzo dei crediti derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto per ottemperare all'obbligo di riduzione delle emissioni, ovvero la possibilità di includere anche iniziative svolte all'esterno dell'Unione europea (Progetti CDM);

- possibilità di utilizzo delle cosiddette "Garanzie d'origine" associate alle fonti rinnovabili per raggiungere l'obbiettivo dello sviluppo di queste ultime, ovvero anche iniziative di produzione di energia rinnovabile in altri paesi dell'Unione europea possono essere riconosciute ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nel proprio paese;

- livello dei prezzi d'importazione del petrolio e del gas.

- una proposta di revisione della direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading (sistema di scambio europeo dei permessi di emissione) - EU ETS

- una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per la riduzione delle emissioni per i settori non soggetti all'EU ETS

- una proposta di direttiva per la promozione dell'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili

- una proposta di direttiva sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

- la definizione a livello UE dell'obiettivo di riduzione delle emissioni da parte dei settori soggetti al sistema europeo di scambio dei permessi di emissione - ETS (ovvero il settore energetico e i settori energivori);

- la definizione a livello dei singoli paesi dell'obiettivo di riduzione delle emissioni da parte dei settori industriali non soggetti alla direttiva ETS;

- la definizione a livello dei singoli paesi dell'obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili.

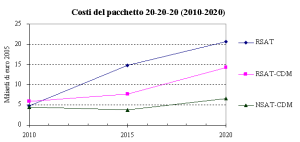

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Come si vede, il Ministero ha selezionato lo scenario più costoso e meno probabile.

Ma le differenze non sono piccole come potrebbe sembrare a prima vista. È vero che complessivamente sono pochi punti percentuali di differenza, ma sono sempre miliardi di euro.

Se si calcolano le differenze fra i costi dei tre scenari e lo scenario "Baseline" (che rappresenta i costi di uno scenario energetico senza il pacchetto 20-20-20), si vede che si parla di miliardi di euro l'anno di maggior costo.

[aggiunta - Va chiarito che non sono qui conteggiati i costi aggiuntivi indiretti relativi all'acquisto dei permessi CDM e delle GOs. Questi costi porterebbero ad esempio il costo totale dello scenario NSAT-CDM nel 2020 a circa 12.4 miliardi di euro. Non sono disponibili i costi al 2015.]

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Come si vede, il Ministero ha selezionato lo scenario più costoso e meno probabile.

Ma le differenze non sono piccole come potrebbe sembrare a prima vista. È vero che complessivamente sono pochi punti percentuali di differenza, ma sono sempre miliardi di euro.

Se si calcolano le differenze fra i costi dei tre scenari e lo scenario "Baseline" (che rappresenta i costi di uno scenario energetico senza il pacchetto 20-20-20), si vede che si parla di miliardi di euro l'anno di maggior costo.

[aggiunta - Va chiarito che non sono qui conteggiati i costi aggiuntivi indiretti relativi all'acquisto dei permessi CDM e delle GOs. Questi costi porterebbero ad esempio il costo totale dello scenario NSAT-CDM nel 2020 a circa 12.4 miliardi di euro. Non sono disponibili i costi al 2015.]

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Ma questi numeri non sono ancora quelli della contesa raccontata dai giornali, c'è dell'altro.

La Commissione europea ha fornito i dati di costo in corrispondenza degli anni 2005, 2010, 2015 e 2020. Per calcolare i costi aggiuntivi totali nel periodo 2013-2020, o nel periodo 2011-2020 come proposto dal Ministero dell'Ambiente, sarebbe necessario disporre dei dati puntuali relativi ad ogni anno. In alternativa, come è stato fatto nelle figure sopra, si possono interpolare i dati mancanti nel periodo 2010-2015 e nel periodo 2015-2020. Con questa semplice elaborazione matematica, effettuata con un'interpolazione lineare negli intervalli, si ottengono i seguenti risultati.

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Ma questi numeri non sono ancora quelli della contesa raccontata dai giornali, c'è dell'altro.

La Commissione europea ha fornito i dati di costo in corrispondenza degli anni 2005, 2010, 2015 e 2020. Per calcolare i costi aggiuntivi totali nel periodo 2013-2020, o nel periodo 2011-2020 come proposto dal Ministero dell'Ambiente, sarebbe necessario disporre dei dati puntuali relativi ad ogni anno. In alternativa, come è stato fatto nelle figure sopra, si possono interpolare i dati mancanti nel periodo 2010-2015 e nel periodo 2015-2020. Con questa semplice elaborazione matematica, effettuata con un'interpolazione lineare negli intervalli, si ottengono i seguenti risultati.

|

Costi aggiuntivi per l'Italia (mld euro) |

Scenario RSAT |

Scenario RSAT-CDM |

Scenario NSAT-CDM |

|

2011-2020 |

145.70 |

93.20 |

47.80 |

|

media annua 2011-2020 |

14.57 |

9.32 |

4.78 |

|

|

|

|

|

| RSAT: senza meccanismi di flessibilità | |||

| RSAT-CDM: possibilità di utilizzo dei crediti CDM | |||

| NSAT-CDM: possibilità di utilizzo dei crediti CDM e scambio delle Garanzie d'Origine | |||

Un errore grave, clamoroso. Uno di quegli errori che conviene dire di aver fatto apposta.

Come detto in precedenza gli scenari più rappresentativi sono lo scenario RSAT-CDM e lo scenario NSAT-CDM. Ne consegue che una stima più corretta dei costi aggiuntivi per il nostro paese di quella presentata dal Ministero dell'Ambiente, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, sarebbe compresa tra i 48 e i 93 miliardi di euro per il periodo 2011-2020. Rispettivamente un quarto o la metà di quelli detti dal Ministero. [aggiunta: se si considerano i costi degli scambi di CDM e Garanzie d'origine, i costi totali per l'Italia aumentano, ma rimangono nettamente inferiori a quelli proposti dal Ministero].

E questi sono solo i costi: i benefici, in termini di danni evitati per le minori emissioni di gas serra, non stati conteggiati.

Testo di N.D. e S.C.

Un errore grave, clamoroso. Uno di quegli errori che conviene dire di aver fatto apposta.

Come detto in precedenza gli scenari più rappresentativi sono lo scenario RSAT-CDM e lo scenario NSAT-CDM. Ne consegue che una stima più corretta dei costi aggiuntivi per il nostro paese di quella presentata dal Ministero dell'Ambiente, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, sarebbe compresa tra i 48 e i 93 miliardi di euro per il periodo 2011-2020. Rispettivamente un quarto o la metà di quelli detti dal Ministero. [aggiunta: se si considerano i costi degli scambi di CDM e Garanzie d'origine, i costi totali per l'Italia aumentano, ma rimangono nettamente inferiori a quelli proposti dal Ministero].

E questi sono solo i costi: i benefici, in termini di danni evitati per le minori emissioni di gas serra, non stati conteggiati.

Testo di N.D. e S.C.

Il riscaldamento globale si è fermato nel 1998?

Andamento delle temperature globali dal 1977 al 2007: variazioni rispetto alla temperatura del 1998. (da Caserini, 2008)

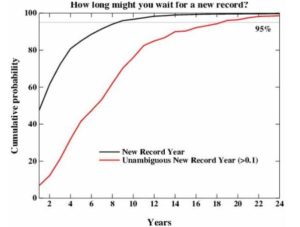

In una delle prime traduzione di realclimate, disponibile qui, è raccontato come il fatto che la temperatura non salga in modo costante, come la CO2, è assolutamente in linea con la comprensione fisica del sistema climatico. C’è anche una figura che mostra la probabilità di un record di temperature: per avere un nuovo record di temperature c’è più del 25 % di probabilità di aspettare più di 10 anni.

Andamento delle temperature globali dal 1977 al 2007: variazioni rispetto alla temperatura del 1998. (da Caserini, 2008)

In una delle prime traduzione di realclimate, disponibile qui, è raccontato come il fatto che la temperatura non salga in modo costante, come la CO2, è assolutamente in linea con la comprensione fisica del sistema climatico. C’è anche una figura che mostra la probabilità di un record di temperature: per avere un nuovo record di temperature c’è più del 25 % di probabilità di aspettare più di 10 anni.

Posso solo aggiungere il ricordo di quest’estate, a Bonassola. La spiaggia è stata svuotata dalle barche, i primi ombrelloni sono stati tolti: sta arrivando la mareggiata di ferragosto, dicono quelli del posto. Eppure il mare è lontano. Mi siedo sulla spiaggia a leggere, guardo le onde avanzare. Eppure non avanzano, ossia le onde sembrano non risalire la spiaggia. Ogni tanto c’è un onda più lunga, ma subito dopo molte sono piccole, inferiori alle precedenti.

E’ passato tanto tempo prima di veder da vicino la spuma della prima onda. Ma come tanti altri sono rimasto ancora al mio posto, le onde successive stavano lontane.

Dopo un po’ è arrivata l’onda che ha bagnato l’asciugamano.

Posso solo aggiungere il ricordo di quest’estate, a Bonassola. La spiaggia è stata svuotata dalle barche, i primi ombrelloni sono stati tolti: sta arrivando la mareggiata di ferragosto, dicono quelli del posto. Eppure il mare è lontano. Mi siedo sulla spiaggia a leggere, guardo le onde avanzare. Eppure non avanzano, ossia le onde sembrano non risalire la spiaggia. Ogni tanto c’è un onda più lunga, ma subito dopo molte sono piccole, inferiori alle precedenti.

E’ passato tanto tempo prima di veder da vicino la spuma della prima onda. Ma come tanti altri sono rimasto ancora al mio posto, le onde successive stavano lontane.

Dopo un po’ è arrivata l’onda che ha bagnato l’asciugamano.

Testo di: Stefano Caserini

Testo di: Stefano Caserini C’è anche un altro modo per non rispettare il Protocollo di Kyoto

Politica climatica italiana: c’è tempo fino a dicembre per cambiare posizione

Una tempesta solo italiana?

Cerchiamo di fare un po' di ordine.

I vari documenti del pacchetto clima si trovano alla pagina "Climate Action" della Commissione europea:

L'analisi della Commissione europea "Model based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables", alla base della suddivisione degli impegni fra gli stati, si trova dal febbraio 2008 qui, con tanto di allegati

I documenti prodotti dal Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare sono disponibili qui e qui.

Una posizione intermedia è stata portata dagli Amici della Terra, che in un intervento disponibile qui, hanno rivolte dure accuse alla Commissione: "la ripartizione degli impegni del pacchetto energia è avvenuta in base a criteri non trasparenti, non discussi e diversi da quelli ambientali".

Un po' di chiarezza su quanto accaduto l'hanno fatto due pregevoli scritti di Marzio Galeotti, pubblicati sul Lavoce.info (Testo 1 e Testo 2).

Riassumendo: nei documenti prodotti dal Ministero ci sono alcune affermazioni non vere (la non disponibilità dei dati...), alcune scelte metodologiche molto discutibili (sommare i singoli costi di ognuno dei "20", senza tener conto delle sinergie), e soprattutto non sono stati considerati i benefici delle politiche climatiche. Sarà arduo per il Ministero con quegli argomenti fare breccia a Bruxelles.

Si vedrà in futuro. Sembra che l'Italia presenterà venerdi' 31 ottobre in una riunione con la Commissione un documento di 6 pagine con 18 domande, che per ora solo Libero Mercato ha potuto leggere.

Per ora sembra che i rilievi italiani non abbiano fatto molta impressione. Nelle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'ambiente (conclusioni-del-consiglio-eu-del-20102008) che si è svolto in Lussemburgo il 20 ottobre non c'è traccia delle mozioni avanzate dall'Italia.

Anche la rivista Nature, che ha discusso le traversie europee sulle politiche climatiche, non ha neppure considerato i rilevi italiani; come ha notato Antonello Pasini, forse perché le considerazioni del Governo italiano sono state ritenute strumentali ("il solito Pierino che non ha fatto i compiti e cerca una scappatoia all'ultimo momento...").

Un'ipotesi è che la tempesta sul 20-20-20 sia stata solo italiana, ad uso e consumo interno.

A margine dei dibattito sui costi, va segnalata la presenza nel dibattito di alcuni classici del negazionismo climatico, che non hanno mancato di ottenere titoli e spazio sulla stampa.

La riduzione delle emissioni dell'Italia è troppo piccola

Indicare come troppo piccole le riduzioni delle emissioni di gas serra dell'Italia (e dell'Europa !), sottintendendo che quindi non ne vale la pena: "l'incidenza di riduzione delle emissioni per il nostro paese sarà dello 0,3% e per tutta l'Ue del 2-3 per cento", hanno dichiarato su vari giornali il Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e il Presidente di Confindustria Emma Mercegaglia. Se ne trova traccia persino nel documenti del Ministero.

Con la stessa logica, ognuno potrebbe dire che non c'è motivo di pagare le tasse, visto che le proprie tasse sono certo molto meno dello 0.3 % del gettito fiscale italiano...

La riduzione delle emissioni dell'Italia è troppo impegnativa

Il Protocollo di Kyoto andrebbe riscritto (e perché non riscrivere il trattato di Yalta?): i costi del Protocollo di Kyoto o del pacchetto 20-20-20 sono troppo alti: non possiamo permetterceli.. Troppo alti rispetto a cosa?

Eppure ci siamo permessi altri costi, ad esempio "l'iniezione di liquidità" per le banche o per Alitalia. Ci possiamo permettere i costi del pacchetto 20-20-20, per poi raccoglierne i benefici; possiamo decidere di non farlo, ma è una delle scelte possibili.

Riduciamo solo se gli altri ...

Sempre dal nostro Ministro per l'ambiente: prendiamo impegni solo se altri, Cina e India, prendono impegni analoghi (vedi).

Come convincere gli Indiani, che emettono pro-capite un quarto delle nostre emissioni di gas serra, a ridurre le emissioni?

Offese gratuite

L'offesa per gli argomenti altrui non manca. In questo si è segnalato il ministro Brunetta, che ha dichiarato che il pacchetto 20-20-20 è nientemeno che "una follia"

Gli argomenti a sostegno di questa tesi non ci sono; tranquillizza il fatto che il ministro, che si è vantato di essere un premio Nobel mancato sull'economia, ha all'attivo due pubblicazioni scientifiche nel catalogo dell' ISI Web of Science (Vedi il Documento).

A proposito di Nobel mancati, per gli affezionati va segnalato l'intervento sul tema del Prof. Antonino Zichichi : "Di Kyoto si può fare a meno, del rigore scientifico no". Testo di Stefano Caserini, con contributi di Claudio Cassardo e Marina VitulloDi cosa si parla nell’attuale dibattito sul 20-20-20?

Infuria la polemica sui costi delle politiche dell’energia e del clima, sullo scontro fra Governo Italiano e Commissione Europea. È su tutti i giornali e telegiornali, anche come prima notizia; è dai tempi della presentazione del IV rapporto IPCC, febbraio 2007, che non accadeva.

Per ora la divisione sembra politica: per il centro-destra ha ragione il governo, per il centro-sinistra ha ragione la Commissione Europea, per il centro hanno ragione entrambi al 50 %.

I conti si possono fare più o meno bene, con metodologie più o meno raffinate, ma è inevitabile che essendo previsioni di costi futuri, si tratti di stime con margini di incertezza, con valori medi, minimi e massimi. D’altronde è sempre così: anche per i costi e i benefici del Ponte sullo Stretto di Messina o della TAV ci sono dati molto diversi, con range di incertezza anche maggiori.

Nell’attesa di mettere ordine e fare chiarezza cercando di capire chi sta sbagliando i conti, cosa che per ora non è facile visto che non sono disponibili molti documenti ufficiali sui numeri portati dal Governo (l’unica cosa che siamo riusciti a trovare è un documento linkato dal sito di Qualenergia, è il caso di chiarire i termini del problema.

Innanzitutto l’errore più frequente è non chiarire di che costi si stia parlando, perchè ci sono diverse possibilità:

1.i costi, per la partecipazione al sistema di Emission Trading Europeo link, nel periodo 2008-2012

2.i costi, per l’Italia, per rispettare gli obiettivi del protocollo di Kyoto nel periodo 2008-2012.

3.i costi, per le industrie più grandi, per la partecipazione al sistema di Emission Trading Europeo nel periodo 2012-2020 (obiettivo 2020 per l’EU: -21 % rispetto al 2005).

4.i costi, per l’Italia, della riduzione dei gas serra prevista dal pacchetto 20-20-20, ossia il primo 20 del pacchetto 20-20-20 (obiettivo 2020 per l’Italia: - 13 % rispetto al 2005)

5.i costi, per l’Italia, per la riduzione dei gas serra e l’aumento della produzione di energia rinnovabile, ossia i primi due 20 di tutto il pacchetto 20-20-20 (obiettivo 2020 sulle rinnovabili per l’Italia: +17% rispetto al 2005)

6.i costi di tutto il pacchetto 20-20-20, ossia compreso anche il costo per gli investimenti in efficienza energetica

Questi 6 tipi di costi possono essere calcolati all’anno o come valore cumulato nel rispettivo periodo (2008-2012 oppure 2005-2020, oppure anche 2012-2020): si hanno quindi 12 possibilità.

Ogni costo, per il sistema industriale o per l’Italia, ha ovviamente anche dei benefici, per il sistema industriale o per l’intera collettività. Sono benefici diretti (ad esempio: più energia da fonti rinnovabili = meno petrolio importato) e indiretti (= meno inquinamento dell’aria, più occupazione, minore spesa per la sanità, malattie favorite dall'inquinamento, ecc.). Si possono considerare nei benefici anche i “danni evitati” al sistema climatico del pianeta: si tratta di danni molto rilevanti, in parte difficili ancora da valutare per la complessità di alcuni fenomeni che portano ad impatti rilevanti (es. la fusione delle calotte glaciali che innalzano il livello del mare). Il punto più critico è che i danni al sistema climatico sono in gran parte spostati in avanti nel tempo: il sistema climatico ha una sua inerzia, la CO2 se ne sta per tanto tempo in atmosfera (una parte ci starà anche un millennio), quindi farà danni per tanti secoli, e non è semplice quantificare i danni nel futuro.

Oltre ai 12 costi lordi ci sono quindi anche 12 costi netti, ottenuti sottraendo ai costi lordi i benefici.

Costi e benefici potranno essere distribuiti in modo diverso fra il le casse pubbliche, il sistema industriale e la collettività.

Quindi può benissimo succedere che, mentre il pacchetto 20-20-20 può dare dei costi lordi rilevanti per un certo settore industriale, lo stesso pacchetto possa essere un affare per la collettività, perché porta a risparmi, nell’immediato o sul medio e lungo periodo.

Chi deve decidere?

La politica può e deve decidere di ripartire i costi e i benefici fra le tre parti; scaricando i costi sui cittadini (ad esempio facendo pagare più l’energia), o su altri settori produttivi o sulle casse pubbliche. Proprio come ha fatto nel caso di Alitalia o in quello delle banche.

Ad esempio, un settore industriale strategico e con alti livelli di occupazione potrebbe essere aiutato più di uno che si ritiene comunque senza futuro e con scarse ricadute occupazionali o territoriali.

Ed è una decisione eminentemente politica, non scientifica, decidere se alcuni costi sono “troppo” alti, oppure se sono necessari e sopportabili.

Vedendo titoli come “Alle famiglie costerebbe 60 euro l’anno” (La Stampa, pag. 3 del 19/10) oppure “la Ue uccide l’industria” (Corriere 15/10) oppure “La UE da sola non puo’ risolvere il problema“ (La Repubblica 17/10) oppure “così il governo italiano mette in discussione Kyoto” (Repubblica 17/10 ) oppure dichiarazioni come “chiederemo di rinegoziare Kyoto” (On. Matteoli, 19/10), sembra invece che la confusione regni sovrana.

Perché è evidente che non si sta parlando del Protocollo di Kyoto e neppure solo di clima

Testo di: Stefano Caserini

Revisione di: Claudio CassardoVoglia di superfreddo

Sono previsioni, hanno i loro margini di errori, ma non si brancola nel buio.

Nello studio del clima si è capito anche, certo con ancora dei margini di incertezza, come la variazione della forza del sole ha influito sul clima del pianeta negli ultimi millenni e degli ultimi secoli.

Uno degli ultimi studi ben fatti, quello di Lockwood M., Frohlich C. (2007) ha concluso che

Tutti i parametri del Sole che possono avere un’influenza sul clima negli ultimi 20 anni sono andati in una direzione opposta a quella richiesta per spiegare l’aumento osservato delle temperature medie.

Se si va più indietro, si vede che la forzante solare ha con alta probabilità influito sulle temperature del famoso periodo caldo medioevale (PCM) e della piccola era glaciale (PEG). La ricostruzione delle temperature più accreditata per gli ultimi 2000 anni mostra che le differenze fra le temperature medie nell’emisfero nord fra il PCM e la PEG sono state di circa 0.5-0.6 °C, distribuite in diversi secoli.

Uno degli ultimi importanti studio usciti più recentemente non ha cambiato le cose.

Dunque,

1) la probabilità che il sole rimanga senza macchie solari per tanti anni, tanto da innestare un’era glaciale, è molto molto basso.

2) con le loro variazioni normali le macchie solari saranno un fattore del tutto secondario sul futuro andamento delle temperature

3) le irregolarità possibili in ogni andamento ciclico non potranno cambiare più di tanto l’aumento futuro delle temperature. Atteso nel 2100 secondo le previsioni dell’IPCC in un range fra 1.8 e 4°C.

Sono previsioni, hanno i loro margini di errori, ma non si brancola nel buio.

Nello studio del clima si è capito anche, certo con ancora dei margini di incertezza, come la variazione della forza del sole ha influito sul clima del pianeta negli ultimi millenni e degli ultimi secoli.

Uno degli ultimi studi ben fatti, quello di Lockwood M., Frohlich C. (2007) ha concluso che

Tutti i parametri del Sole che possono avere un’influenza sul clima negli ultimi 20 anni sono andati in una direzione opposta a quella richiesta per spiegare l’aumento osservato delle temperature medie.

Se si va più indietro, si vede che la forzante solare ha con alta probabilità influito sulle temperature del famoso periodo caldo medioevale (PCM) e della piccola era glaciale (PEG). La ricostruzione delle temperature più accreditata per gli ultimi 2000 anni mostra che le differenze fra le temperature medie nell’emisfero nord fra il PCM e la PEG sono state di circa 0.5-0.6 °C, distribuite in diversi secoli.

Uno degli ultimi importanti studio usciti più recentemente non ha cambiato le cose.

Dunque,

1) la probabilità che il sole rimanga senza macchie solari per tanti anni, tanto da innestare un’era glaciale, è molto molto basso.

2) con le loro variazioni normali le macchie solari saranno un fattore del tutto secondario sul futuro andamento delle temperature

3) le irregolarità possibili in ogni andamento ciclico non potranno cambiare più di tanto l’aumento futuro delle temperature. Atteso nel 2100 secondo le previsioni dell’IPCC in un range fra 1.8 e 4°C.

Una variazione delle macchie solari tipo quella del XVII secolo non porterà alcuna piccola era glaciale, al limite, ridurrà leggermente un riscaldamento comunque molto pericoloso per l’uomo e gli ecosistemi.

Secondo lo stesso Prof. David Hathaway, citato nell’articolo, l’attuale andamento delle macchie solari "It wouldn’t cause cooling, it just might decrease the rate at which the Earth is heating"

Conclusione: il rischio di passare dal supercaldo al superfreddo a causa delle macchie solari o della loro assenza è praticamente nullo. Non ci sarà la piccola era glaciale. Dopo l’episodio del maggio 2008, in cui era girato l’allarme per un raffreddamento dei prossimi 10 anni (vedi nomination del titolista de La Repubblica), un’altra volta è stato un infondato allarme per un presunto imminente freddo futuro a fare notizia. È come se, all’inizio dell’inverno, ci fosse una gran voglia di suonare l’allarme per il freddo. E si che di notizie sulle preoccupazioni per il riscaldamento futuro ce ne sarebbero come chiaramente evidenziato da una moltitudine di lavori scientifici (si veda ad esempio: qui e qui).

Testo di: Stefano Caserini, Giulio De Leo

Una variazione delle macchie solari tipo quella del XVII secolo non porterà alcuna piccola era glaciale, al limite, ridurrà leggermente un riscaldamento comunque molto pericoloso per l’uomo e gli ecosistemi.

Secondo lo stesso Prof. David Hathaway, citato nell’articolo, l’attuale andamento delle macchie solari "It wouldn’t cause cooling, it just might decrease the rate at which the Earth is heating"

Conclusione: il rischio di passare dal supercaldo al superfreddo a causa delle macchie solari o della loro assenza è praticamente nullo. Non ci sarà la piccola era glaciale. Dopo l’episodio del maggio 2008, in cui era girato l’allarme per un raffreddamento dei prossimi 10 anni (vedi nomination del titolista de La Repubblica), un’altra volta è stato un infondato allarme per un presunto imminente freddo futuro a fare notizia. È come se, all’inizio dell’inverno, ci fosse una gran voglia di suonare l’allarme per il freddo. E si che di notizie sulle preoccupazioni per il riscaldamento futuro ce ne sarebbero come chiaramente evidenziato da una moltitudine di lavori scientifici (si veda ad esempio: qui e qui).

Testo di: Stefano Caserini, Giulio De Leo L’inutile confutazione di un allarmismo inventato

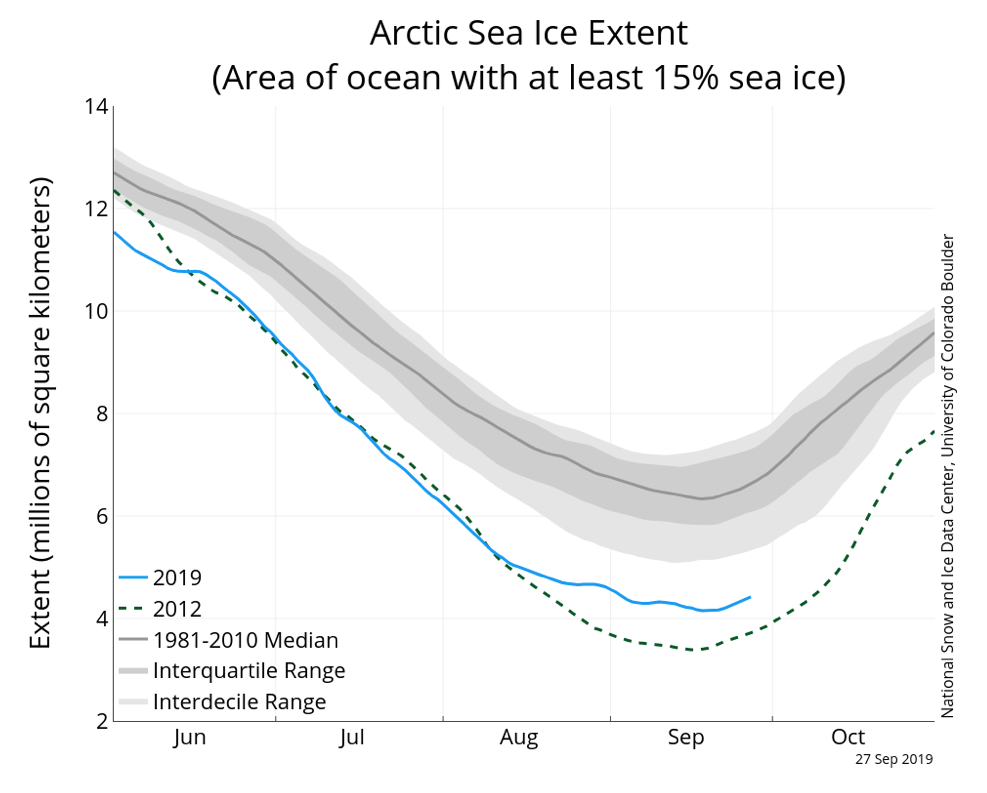

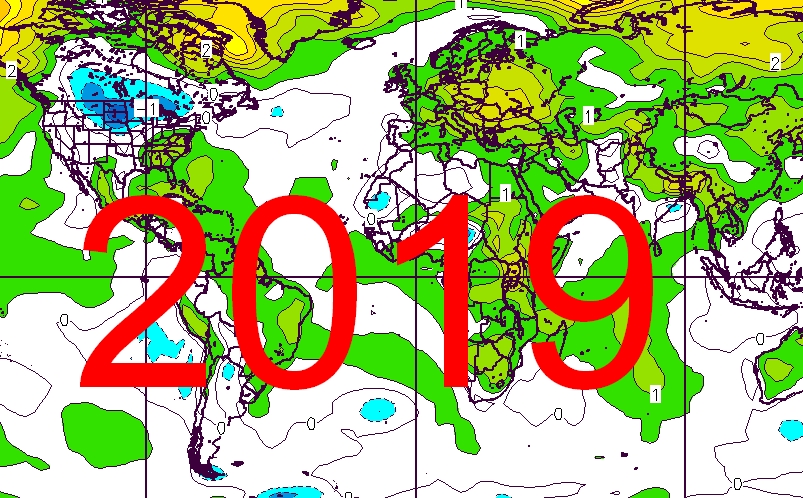

2019: tanto per cambiare, ancora un anno sul podio

Le foreste ci salveranno?

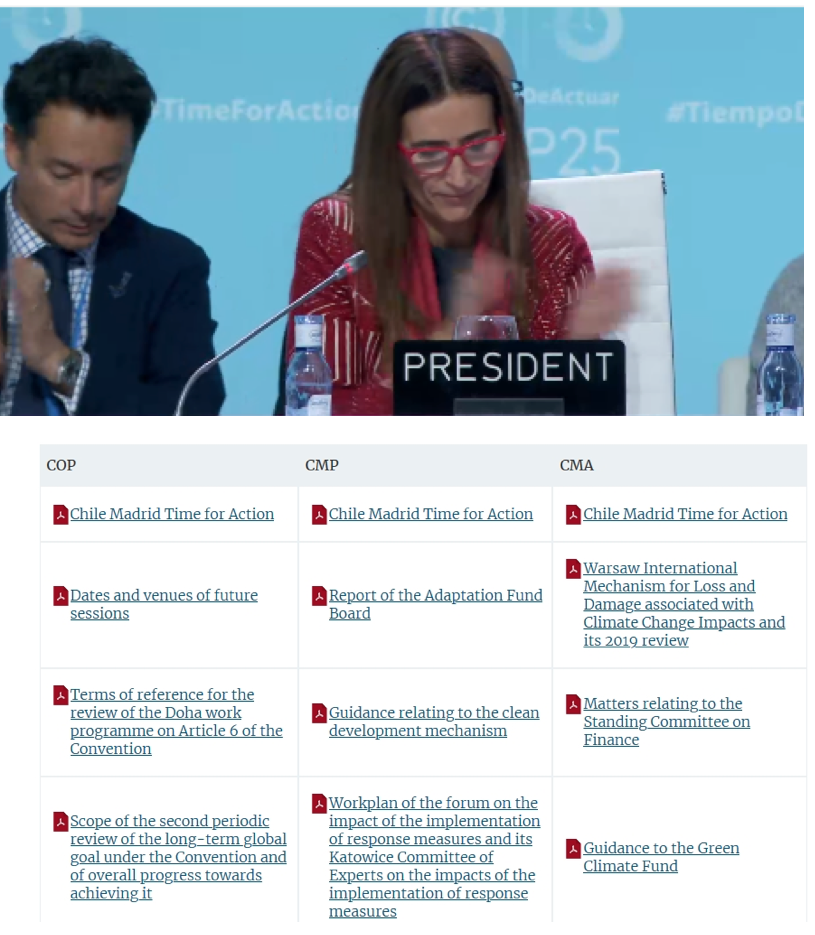

L’ambiguo insuccesso della COP25

La COP25 di Madrid e l’art. 6 dell’accordo di Parigi

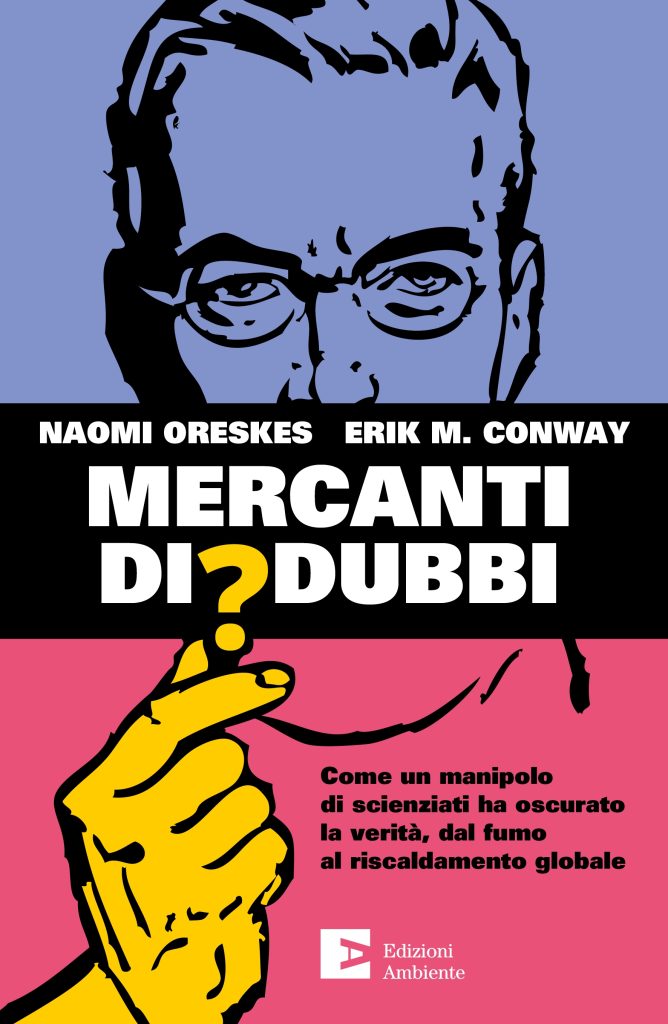

Mercanti di dubbi

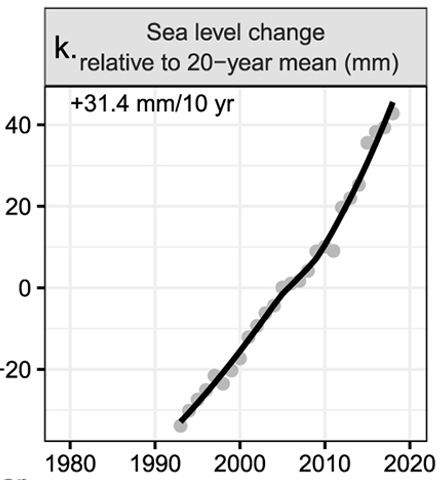

Appello degli scienziati del mondo sull’emergenza climatica

L’esperto di energia che fa errori madornali sul cambiamento climatico

Una risposta a Beppe Severgnini: non c’è la libertà di disinformare

Un delirio a Otto e mezzo: altri record per il Prof. Battaglia