Le tesi dell’inattivismo climatico – parte I: gli impatti dell’energia solare e eolica

Sul sito del Corriere della Sera sono state riproposte molte tesi tipiche dell’inattivismo climatico, che hanno l’obiettivo di rallentare la transizione energetica. Pubblichiamo qui la prima parte di una serie di post che hanno l’obiettivo di confutare queste argomentazioni, partendo da quella secondo cui gli impianti di energia rinnovabile, e in particolare di solare fotovoltaica e eolica, avrebbero forti impatti ambientali, o che non sarebbero convenienti da un punto di vista ambientale. Una tesi basata su esagerazioni, distorsioni e a volte sostenuta con argomenti stravaganti.

L’articolo pubblicato sulla rubrica “Opinioni” del Corriere della Sera del 10 settembre 2025, a firma di Massimo Ammaniti e Francesco Pratesi, rappresenta un ottimo esempio della narrazione “inattivista” sul clima, che diffonde informazioni false e tesi infondate sulla transizione energetica.

Come già argomentato in precedenti post, l’inattivismo climatico è molto diverso dal negazionismo: infatti, gli autori scrivono in apertura “ridurre le emissioni inquinanti che danneggiano l’ambiente è oggi una sfida indispensabile, anche perché gli effetti del cambiamento climatico sono davanti agli occhi di tutti: ondate di calore, siccità, eventi estremi di fronte ai quali è impossibile continuare a sottovalutarli e addirittura a negarli” e che “è necessario che l’Europa e l’Italia si impegnino a trovare soluzioni adeguate dal momento che le strade intraprese fino ad ora non sembrano le più efficaci e sostenibili”. Il problema è che, dopo l’affermazione dell’importanza della lotta alla crisi climatica, nel discorso inattivista arrivano i “ma”, i “tuttavia”, i “però”; a cui seguono tesi che di fatto arrivano a contestare quanto si sta facendo per contrastare la crisi climatica. Senza di fatto proporre alternative concrete, se non generici appelli a fare meglio o retoriche aspirazioni benaltriste.

Le cicatrici permanenti

L’articolo inizia con l’utilizzo di una tipica tecnica retorica, l’iperbole, ossia prefigurare scenari in cui lo sviluppo delle rinnovabili diventerebbe “un nuovo “boom” senza regole, come avvenne con la speculazione edilizia selvaggia degli anni ’60 e ’70 che ha lasciato cicatrici permanenti nel tessuto ambientale delle nostre coste, delle città e dei paesi”, in cui si rischierebbe di avere “torri eoliche alte più di 200 metri e distese sterminate di pannelli fotovoltaici neri in zone agricole, turistiche, di valore paesaggistico e archeologico”.

Non si può certo negare che qualche impianto possa avere impatti paesaggistici, ma lo scenario descritto sembra chiaramente una distorsione della realtà. Innanzitutto, perché la dismissione di un impianto fotovoltaico ed eolico non è certo complessa, se confrontata con quella di una centrale termoelettrica, nucleare, o di una raffineria. Dunque, è davvero poco credibile che la cicatrice possa essere permanente. Inoltre, il paragone con il boom edilizio o la speculazione edilizia non regge. Rispetto agli edifici, gli impianti rinnovabili sono molti di meno, si trovano in altri luoghi e pongono problemi paesaggistici completamenti diversi. Il richiamo alla speculazione edilizia è un “argomento fantoccio” (straw man fallacy), usato per evitare di affrontare la questione vera, i reali vantaggi e svantaggi di questi impianti per il territorio.

Il ciclo di vita di solare ed eolico

Un altro argomento inattivista molto utilizzato e presente nell’articolo è che, se si considerasse il ciclo di vita degli impianti, eolico e fotovoltaico avrebbero bilanci negativi. Questo tipo di tesi, destituito di ogni fondamento, è solitamente esposto in modo confuso, senza chiari riferimenti scientifici, e utilizza spesso in modo sistematico i dati più pessimistici per le rinnovabili. Ad esempio, nell’articolo citato di Ammaniti e Pratesi si scrive che torri eoliche e pannelli fotovoltaici avrebbero una durata “di circa vent’anni”: in realtà mentre per la pale eoliche del passato la durata era di 20 anni, per i nuovi impianti la durata è stimata intorno ai 25 anni, e si può anche estendere la vita operativa anche oltre 30 anni con adeguati interventi di manutenzione; per gli impianti fotovoltaici la durata degli impianti attuali è già stimata in 25-30 anni (si veda qui e qui). Senza contare che buona parte dei materiali che li compongono si possono già oggi riciclare. In ogni caso, tutti gli studi sul ciclo di vita degli impianti a energie rinnovabili mostrano un tempo di pay-back massimo di 2-3 anni, anche per installazioni complesse come parchi eolici offshore (si veda ad esempio qua). Per le “batterie energetiche” si scrive che la durata sarebbe di appena dieci anni, ma va ricordato che oltre alla durata nell’utilizzo principale, stimata in 8-15 anni (in relazione a tipologia, cicli di carica, condizioni termiche), quando la capacità si riduce al di sotto del livello per cui non è più considerata adeguata per un veicolo (es. 70%), una batteria può avere ancora 5-10 di utilizzo “second life” in applicazioni meno esigenti, ad esempio come accumulo stazionario per impianti solari/eolici. Successivamente le batterie esauste possono subire processi di remanufacturing (ovvero disassemblaggio finalizzato alla riparazione e al ripristino delle componenti), e solo all’ultimo di riciclo vero e proprio, finalizzato a recuperare tutti gli elementi principali. Sulla durata effettiva delle batterie in condizioni reali vale inoltre la pena citare i risultati di un recente studio di Stanford, che ha rilevato una longevità effettiva delle batterie dei veicoli superiore del 40% rispetto a quanto atteso.

I danni “in via di conferma” dei materiali degradabili delle pale eoliche

Fra le argomentazioni utilizzate contro l’energia solare ed eolica ci sono anche quelle stravaganti, proposte senza curarsi più di tanto della loro fondatezza, ma basate su dicerie. Ad esempio, nell’articolo di Ammaniti e Pratesi si scrive che pannelli solari e pale eoliche conterrebbero “materiali degradabili, che si liberano nell’atmosfera con effetti pericolosi in via di conferma”. Non è chiaro di quali materiali degradabili si parli, e perché sarebbero così pericolosi. Prima di proporre una tesi del genere, servono dati, riferimenti, studi. E converrebbe aspettare le conferme, prime di spaventare con tesi non ancora validate dalla comunità scientifica.

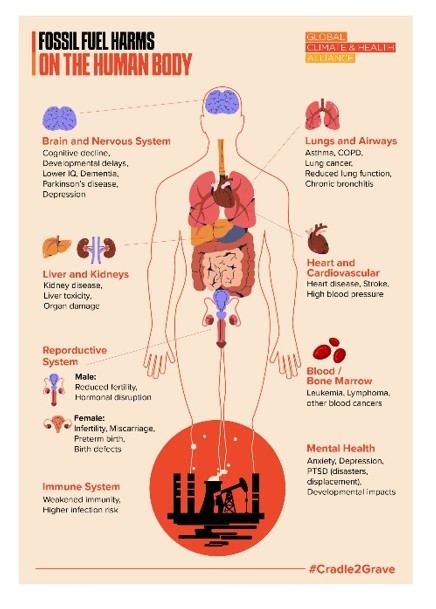

La caratteristica del discorso inattivista è che, mentre esagera o inventa gli impatti ambientali di pannelli solari e pale eoliche, nulla dice sugli impatti delle loro alternative, le centrali a gas o carbone; queste sì che rilasciano senza alcun dubbio ingenti quantità di sostanze nell’atmosfera, non biodegradabili e dannose per la salute e il clima. Si veda ad esempio il recente rapporto “Dalla culla alla tomba, i costi ambientali dei combustibili f ossili e l’imperativo della transizione giusta”.

Infrasuoni

Fra le esagerazioni presenti nelle contestazioni alle energie rinnovabili, una presente nell’articolo di Ammaniti e Pratesi è quella secondo cui “le pale eoliche generano infrasuoni che si propagano nell’atmosfera anche a chilometri di distanza ripercuotendosi sui ritmi psicobiologici umani, come i ritmi del sonno, documentati anche da ricerche recenti”. In realtà, la letteratura scientifica disponibile (si veda qui, qui o qui o qui) non indica impatti sulla salute di infrasuoni derivanti da pale eoliche. Nella letteratura sono presenti molti studi che hanno valutato possibili impatti acustici degli impianti eolici, riferiti a chi vive nelle immediate vicinanze degli impianti. Da questi emerge come l’effetto principale legato al rumore delle pale eoliche sia ilfastidio, il disagio, ma raramente il rumore è associato a effetti clinici oggettivi.

Riguardo agli infrasuoni (ossia suoni con bassa frequenza, inferiore a 20 Hertz), secondo gli studi i livelli non sono percepibili, soprattutto a “km di distanza”, e non ci sono prove che causino effetti fisiologici, ossia che abbiano un impatto diretto documentato sulla salute. Pur se alcuni singoli studi (ad esempio questo) hanno indicato impatti più significativi degli infrasuoni, non rappresentano certo l’attuale consenso scientifico sul tema.

Conclusione

Tutti siamo d’accordo che lo sviluppo degli impianti rinnovabili debba avvenire minimizzando gli impatti sull’ambiente, posto che un impatto zero è ovviamente impossibile; ed è bene ricordare nuovamente a tale scopo che le installazioni di impianti eolici e fotovoltaici di grossa taglia sono disciplinate dalla Valutazione di Impatto Ambientale a livello nazionale. Ma non ci sono argomenti seri a sostegno della tesi che fare seriamente la transizione energetica comporterà per forza impatti ambientali significativi, e che questi saranno paragonabili a quelli – ben documentati – dei combustibili fossili: si tratta solo di un argomento retorico, basato su una semplificazione della realtà e sull’uso di luoghi comuni, che in ultima analisi fa unicamente il gioco dell’industria fossile.

Testo di Stefano Caserini, con contributi di Mario Grosso

Tira un gran brutto vento

L'Italia ha un grosso problema con l'energia eolica, ma non è quello di cui si parla di solito sui media e sui social: il problema principale dell’eolico italiano è che se ne installa troppo poco. I dati Terna dicono infatti che a maggio 2025 sono presenti in Italia solo circa 13 GW eolici, a fronte di quasi 40 GW di potenza fotovoltaica. Inoltre, il ritmo delle nuove installazioni è lentissimo rispetto alle esigenze della decarbonizzazione. Infatti, mentre tra dicembre 2023 e maggio 2025 il fotovoltaico in Italia è passato da 30,3 a 39,5 GW, con un incremento di ben 9,2 GW in 18 mesi, nello stesso periodo l'eolico è passato da 12,3 a 13,3 GW, con un incremento di un solo GW.

Un aspetto che potrebbe spiegare questa differenza è che l’installazione di fotovoltaico è più semplice, perché può fare affidamento anche sulle iniziative di singoli cittadini e piccole imprese, sui tetti di abitazioni, edifici produttivi e commerciali; cosa che con l’eolico è pressoché impossibile. In realtà l’incremento più massiccio del fotovoltaico negli ultimi diciotto mesi non è dovuto alla miriade di piccoli impianti domestici, bensì alla costruzione di grossi impianti a terra e su molti siti industriali e commerciali (si vedano i dati qui).

Il punto è che la transizione energetica non si può fare solo col sole. L'energia del vento è indispensabile, e in un sistema elettrico rinnovabile ne serve molta, in particolare per compensare il calo invernale del solare nelle stagioni più fredde e buie, nonché di notte. Per esempio, (altro…)

L'Italia ha un grosso problema con l'energia eolica, ma non è quello di cui si parla di solito sui media e sui social: il problema principale dell’eolico italiano è che se ne installa troppo poco. I dati Terna dicono infatti che a maggio 2025 sono presenti in Italia solo circa 13 GW eolici, a fronte di quasi 40 GW di potenza fotovoltaica. Inoltre, il ritmo delle nuove installazioni è lentissimo rispetto alle esigenze della decarbonizzazione. Infatti, mentre tra dicembre 2023 e maggio 2025 il fotovoltaico in Italia è passato da 30,3 a 39,5 GW, con un incremento di ben 9,2 GW in 18 mesi, nello stesso periodo l'eolico è passato da 12,3 a 13,3 GW, con un incremento di un solo GW.

Un aspetto che potrebbe spiegare questa differenza è che l’installazione di fotovoltaico è più semplice, perché può fare affidamento anche sulle iniziative di singoli cittadini e piccole imprese, sui tetti di abitazioni, edifici produttivi e commerciali; cosa che con l’eolico è pressoché impossibile. In realtà l’incremento più massiccio del fotovoltaico negli ultimi diciotto mesi non è dovuto alla miriade di piccoli impianti domestici, bensì alla costruzione di grossi impianti a terra e su molti siti industriali e commerciali (si vedano i dati qui).

Il punto è che la transizione energetica non si può fare solo col sole. L'energia del vento è indispensabile, e in un sistema elettrico rinnovabile ne serve molta, in particolare per compensare il calo invernale del solare nelle stagioni più fredde e buie, nonché di notte. Per esempio, (altro…) Diluvio, un grande romanzo sulla crisi climatica

La storia del clima in Italia

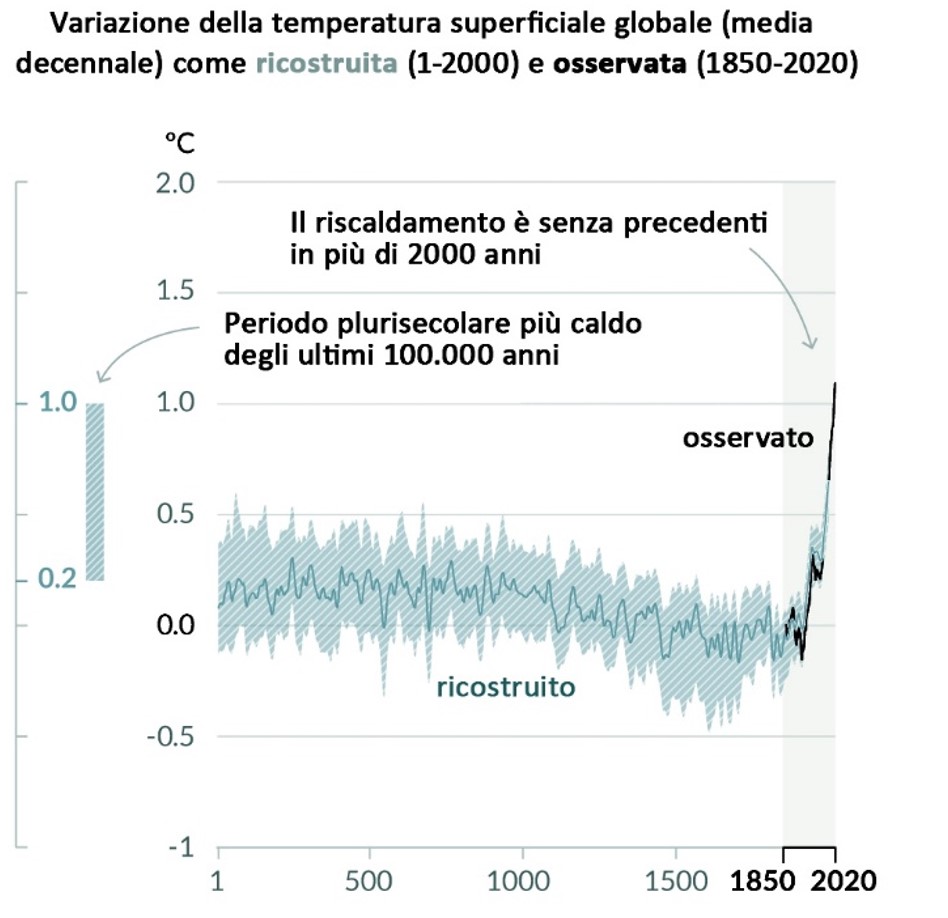

Raccontare in un solo libro la storia del clima, dalla fine dell’ultima glaciazione (circa 15.000 anni fa) fino ai giorni nostri, per di più in una nazione climaticamente variegata quale è l’Italia (pensiamo alle notevoli differenze, ad esempio, tra il clima alpino e quello siciliano) era un’impresa ardua. Luca Mercalli ci è riuscito con il saggio Breve storia del clima in Italia (Einaudi), in cui è riuscito a raccontare tutte le vicende importanti dell’evoluzione del clima nel nostro paese, unendo la ricostruzione scientifica del clima alle vicende della storia umana e del nostro paese. Nel libro non si trovano tabelle, mappe e grafici, come negli atlanti climatici o nei saggi scientifici, ma ci sono i dati, le riflessioni e citazioni, spiegazioni scientifiche sul perché delle variazioni climatiche e una miriade di riferimenti storici e documentali di vario tipo.

La breve storia del clima in Italia, che poi così breve non è, è un viaggio di 200 pagine che per la prima volta permette di seguire in modo coerente come è variato in queste migliaia di anni il clima in Italia. A dispetto della crescente importanza degli studi climatici nell’epoca moderna, fino a oggi non esisteva un compendio che parlasse della storia climatica del nostro paese nella sua totalità e nell’intero periodo della civiltà umana.

In passato Mercalli ha scritto innumerevoli testi di climatologia editi dalla Società Meteorologica Italiana e riferiti a singole località, vallate, e regioni, soprattutto nella regione alpina e padana, con ricostruzioni climatiche spesso ultracentenarie e basate sull’analisi delle misure disponibili. In altri testi invece si è dedicato alla divulgazione del problema dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze, come ha fatto del resto in tante trasmissioni televisive e in molte centinaia di conferenze in tutta Italia. In questo saggio, ha combinato le due competenze ed esperienze.

(altro…)

Raccontare in un solo libro la storia del clima, dalla fine dell’ultima glaciazione (circa 15.000 anni fa) fino ai giorni nostri, per di più in una nazione climaticamente variegata quale è l’Italia (pensiamo alle notevoli differenze, ad esempio, tra il clima alpino e quello siciliano) era un’impresa ardua. Luca Mercalli ci è riuscito con il saggio Breve storia del clima in Italia (Einaudi), in cui è riuscito a raccontare tutte le vicende importanti dell’evoluzione del clima nel nostro paese, unendo la ricostruzione scientifica del clima alle vicende della storia umana e del nostro paese. Nel libro non si trovano tabelle, mappe e grafici, come negli atlanti climatici o nei saggi scientifici, ma ci sono i dati, le riflessioni e citazioni, spiegazioni scientifiche sul perché delle variazioni climatiche e una miriade di riferimenti storici e documentali di vario tipo.

La breve storia del clima in Italia, che poi così breve non è, è un viaggio di 200 pagine che per la prima volta permette di seguire in modo coerente come è variato in queste migliaia di anni il clima in Italia. A dispetto della crescente importanza degli studi climatici nell’epoca moderna, fino a oggi non esisteva un compendio che parlasse della storia climatica del nostro paese nella sua totalità e nell’intero periodo della civiltà umana.

In passato Mercalli ha scritto innumerevoli testi di climatologia editi dalla Società Meteorologica Italiana e riferiti a singole località, vallate, e regioni, soprattutto nella regione alpina e padana, con ricostruzioni climatiche spesso ultracentenarie e basate sull’analisi delle misure disponibili. In altri testi invece si è dedicato alla divulgazione del problema dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze, come ha fatto del resto in tante trasmissioni televisive e in molte centinaia di conferenze in tutta Italia. In questo saggio, ha combinato le due competenze ed esperienze.

(altro…) Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per l’Unione europea

Il clima come bene comune

Sicuramente l’enciclica Laudato ha avuto risonanza mondiale, ha richiamato l’attenzione pubblica sulla crisi climatica, e ha avuto molta importanza nel mondo cattolico, portando alla nascita di numerose associazioni e movimenti che si sono richiamati a questa enciclica, come “Laudato Si’ - Un'alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale”, il Laudato Si’ Movement e il Laudato Si’ Generation in Australia.

Con la Laudato Si’ la chiesa cattolica ha riconosciuto interamente i risultati della comunità scientifica e la rilevanza della questione climatica, spazzando via le correnti negazioniste sul clima presenti anche nella chiesa cattolica (si veda il capitolo “Clima Teo Con” di A qualcuno piace caldo”).

Come mostrato dai passaggi in seguito riportati, l’Enciclica è entrata nel dettaglio della scienza del clima, del ciclo del carbonio, degli impatti attesi e delle conseguenze sociali degli stessi, collegando la crisi climatica alla giustizia sociale e alla solidarietà intergenerazionale.

(altro…)

Sicuramente l’enciclica Laudato ha avuto risonanza mondiale, ha richiamato l’attenzione pubblica sulla crisi climatica, e ha avuto molta importanza nel mondo cattolico, portando alla nascita di numerose associazioni e movimenti che si sono richiamati a questa enciclica, come “Laudato Si’ - Un'alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale”, il Laudato Si’ Movement e il Laudato Si’ Generation in Australia.

Con la Laudato Si’ la chiesa cattolica ha riconosciuto interamente i risultati della comunità scientifica e la rilevanza della questione climatica, spazzando via le correnti negazioniste sul clima presenti anche nella chiesa cattolica (si veda il capitolo “Clima Teo Con” di A qualcuno piace caldo”).

Come mostrato dai passaggi in seguito riportati, l’Enciclica è entrata nel dettaglio della scienza del clima, del ciclo del carbonio, degli impatti attesi e delle conseguenze sociali degli stessi, collegando la crisi climatica alla giustizia sociale e alla solidarietà intergenerazionale.

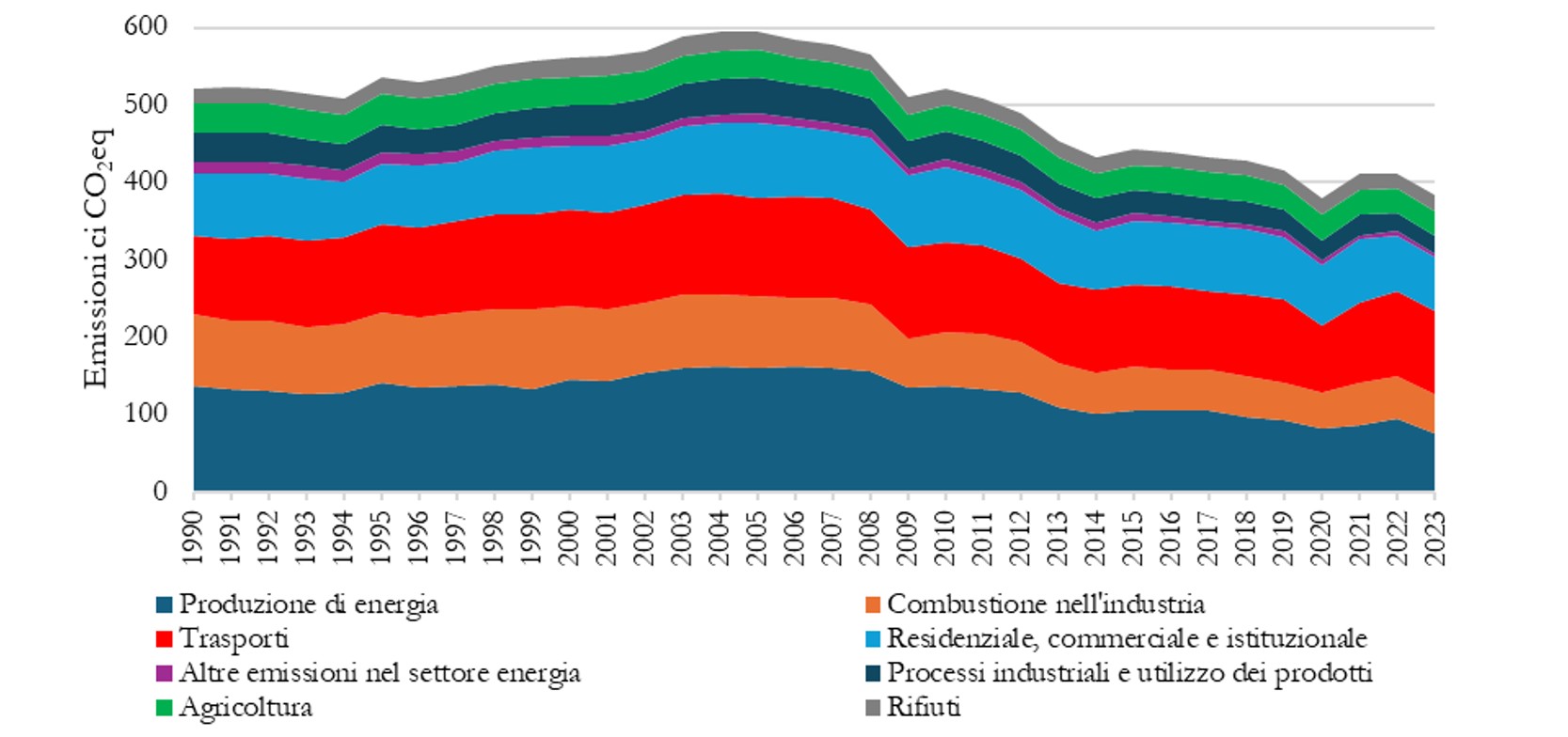

(altro…) L’Italia si sta allontanando dai suoi obiettivi sul clima

Sul sito ISPRA è altresì disponibile (altro…)

Sul sito ISPRA è altresì disponibile (altro…) Come comunicare la crisi climatica ai disimpegnati

Diversi segnali suggeriscono come negli ultimi anni la scienza in generale sia stata messa sempre più in discussione, sia da parte dell'opinione pubblica che da alcuni settori politici e mediatici, sulla scia di una generale messa in discussione di alcuni valori ai quali eravamo abituati, fra cui inclusione, democrazia, un ruolo super partes delle istituzioni pubbliche. Anche la scienza del clima è talvolta guardata con sospetto, specialmente tra coloro che attribuiscono il dibattito sulla crisi climatica a presunte strategie di controllo o manipolazione da parte di poteri e gruppi di interesse, e si richiamano alle “libertà” in modo astratto assoluto: liberi anche dalla scienza.

Accanto a questo atteggiamento “ostile” alla scienza, emerge una resistenza alle politiche di transizione ecologica che non si basa esclusivamente su un rifiuto dei dati scientifici, bensì su strategie retoriche che enfatizzano presunte incongruenze, sollevano dubbi metodologici o deviano l’attenzione su altre questioni; buttando, come si usa dire, la palla in tribuna. Questa forma di "sabotaggio discorsivo", già definito “inattivismo”, non mira necessariamente a dimostrare l’inesistenza del problema climatico, ma a rallentarne il suo riconoscimento e, di conseguenza, l’azione politica.

La proposta NOPLANETB

Da queste riflessioni è nata dai membri della rete NOPLANETB attiva nelle attività di sensibilizzazione sui rischi connessi alla crisi ecologica e climatica in atto, l’idea che parlare (divulgare) e promuovere pratiche sostenibili non sia solo una questione di dimostrare di avere ragione, quanto di focalizzare meglio il pubblico a cui rivolgersi, e di interrogarsi in profondità sul come “usare” i dati, le evidenze, la letteratura sul tema, in parole povere (altro…)

Diversi segnali suggeriscono come negli ultimi anni la scienza in generale sia stata messa sempre più in discussione, sia da parte dell'opinione pubblica che da alcuni settori politici e mediatici, sulla scia di una generale messa in discussione di alcuni valori ai quali eravamo abituati, fra cui inclusione, democrazia, un ruolo super partes delle istituzioni pubbliche. Anche la scienza del clima è talvolta guardata con sospetto, specialmente tra coloro che attribuiscono il dibattito sulla crisi climatica a presunte strategie di controllo o manipolazione da parte di poteri e gruppi di interesse, e si richiamano alle “libertà” in modo astratto assoluto: liberi anche dalla scienza.

Accanto a questo atteggiamento “ostile” alla scienza, emerge una resistenza alle politiche di transizione ecologica che non si basa esclusivamente su un rifiuto dei dati scientifici, bensì su strategie retoriche che enfatizzano presunte incongruenze, sollevano dubbi metodologici o deviano l’attenzione su altre questioni; buttando, come si usa dire, la palla in tribuna. Questa forma di "sabotaggio discorsivo", già definito “inattivismo”, non mira necessariamente a dimostrare l’inesistenza del problema climatico, ma a rallentarne il suo riconoscimento e, di conseguenza, l’azione politica.

La proposta NOPLANETB

Da queste riflessioni è nata dai membri della rete NOPLANETB attiva nelle attività di sensibilizzazione sui rischi connessi alla crisi ecologica e climatica in atto, l’idea che parlare (divulgare) e promuovere pratiche sostenibili non sia solo una questione di dimostrare di avere ragione, quanto di focalizzare meglio il pubblico a cui rivolgersi, e di interrogarsi in profondità sul come “usare” i dati, le evidenze, la letteratura sul tema, in parole povere (altro…) 100% di elettricità rinnovabile è possibile

È stato recentemente presentato Il Rapporto “Elementi per un’Italia 100% rinnovabile”, promosso dalla Rete 100% Rinnovabili, preparato e sottoscritto da 25 docenti e ricercatori italiani, che mostra come sia possibile e conveniente decarbonizzare la produzione di elettricità utilizzando unicamente fonti energetiche rinnovabili.

Il documento discute le leve per la decarbonizzazione del sistema energetico, sia sul lato della domanda che sul lato dell’offerta, senza però descrivere un unico scenario di decarbonizzazione. L’obiettivo, invece, è mappare le connessioni tra quaranta “punti”, intesi come elementi fondamentali per la decarbonizzazione nel senso più ampio, non solo tecnologico ma anche economico e culturale.

I 40 punti sono svolti ricercando la massima sintesi divulgativa, fornendo un’ampia bibliografia a supporto delle argomentazioni e come introduzione allo stato dell’arte scientifico sugli scenari 100% rinnovabili. L’enfasi è sul plurale, “scenari”, perché dalla letteratura scientifica emerge come più d’uno scenario sia plausibile, al variare delle preferenze socioculturali e traiettorie tecnologiche.

Sono presentati in seguito i principali punti del rapporto, alcune delle connessioni fra di essi e dei riferimenti bibliografici.

La decarbonizzazione richiede un cambiamento radicale nella struttura dei vettori energetici e degli usi finali. L’elettricità deve diventare il vettore prevalente, eliminando la dipendenza dai combustibili fossili e integrando i settori elettrico, termico e dei trasporti. Le pompe di calore, il teleriscaldamento e le biomasse dovranno contribuire agli usi termici, mentre il trasporto sarà elettrificato con veicoli a batteria e, dove necessario e dove possibile, con bio/elettro-combustibili.

Dal punto d vista tecnologico, energia eolica e solare fotovoltaica rappresentano le strategie più convenienti per una decarbonizzazione veloce. La loro complementarità stagionale permette di stabilizzare l’offerta senza necessità di nucleare. L'Italia ha un potenziale eolico sufficiente per equilibrare la stagionalità del solare, con turbine adatte ai regimi di vento medi. Questi fattori rendono l'eolico e il solare le fonti più efficaci per affrontare la crisi climatica diminuendo i costi energetici nazionali. (altro…)

È stato recentemente presentato Il Rapporto “Elementi per un’Italia 100% rinnovabile”, promosso dalla Rete 100% Rinnovabili, preparato e sottoscritto da 25 docenti e ricercatori italiani, che mostra come sia possibile e conveniente decarbonizzare la produzione di elettricità utilizzando unicamente fonti energetiche rinnovabili.

Il documento discute le leve per la decarbonizzazione del sistema energetico, sia sul lato della domanda che sul lato dell’offerta, senza però descrivere un unico scenario di decarbonizzazione. L’obiettivo, invece, è mappare le connessioni tra quaranta “punti”, intesi come elementi fondamentali per la decarbonizzazione nel senso più ampio, non solo tecnologico ma anche economico e culturale.

I 40 punti sono svolti ricercando la massima sintesi divulgativa, fornendo un’ampia bibliografia a supporto delle argomentazioni e come introduzione allo stato dell’arte scientifico sugli scenari 100% rinnovabili. L’enfasi è sul plurale, “scenari”, perché dalla letteratura scientifica emerge come più d’uno scenario sia plausibile, al variare delle preferenze socioculturali e traiettorie tecnologiche.

Sono presentati in seguito i principali punti del rapporto, alcune delle connessioni fra di essi e dei riferimenti bibliografici.

La decarbonizzazione richiede un cambiamento radicale nella struttura dei vettori energetici e degli usi finali. L’elettricità deve diventare il vettore prevalente, eliminando la dipendenza dai combustibili fossili e integrando i settori elettrico, termico e dei trasporti. Le pompe di calore, il teleriscaldamento e le biomasse dovranno contribuire agli usi termici, mentre il trasporto sarà elettrificato con veicoli a batteria e, dove necessario e dove possibile, con bio/elettro-combustibili.

Dal punto d vista tecnologico, energia eolica e solare fotovoltaica rappresentano le strategie più convenienti per una decarbonizzazione veloce. La loro complementarità stagionale permette di stabilizzare l’offerta senza necessità di nucleare. L'Italia ha un potenziale eolico sufficiente per equilibrare la stagionalità del solare, con turbine adatte ai regimi di vento medi. Questi fattori rendono l'eolico e il solare le fonti più efficaci per affrontare la crisi climatica diminuendo i costi energetici nazionali. (altro…) Il manuale di psicologia climatica: una guida per affrontare l’impatto psicologico della crisi climatica ed ecologica

Negli ultimi anni, la crisi climatica ed ecologica è passata da questione scientifica e politica ad una vera e propria emergenza di salute pubblica. L’aumento degli eventi estremi e delle loro conseguenze disastrose ha effetti su scala globale, con gravi ripercussioni sulla salute fisica (Filippini et al., 2024) e mentale (IPCC, 2022; Charlson et al., 2021: Cianconi et al. 2023).

Il Manuale

Oltre all’aumento di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress e la depressione maggiore dopo eventi climatici estremi, si osservano sempre più spesso intense reazioni psicologiche anche in chi non li ha vissuti direttamente, tra cui ansia, senso di lutto e impotenza. Comprenderle è essenziale per affrontare le sfide ambientali e sociali attuali. In questo contesto, il Manuale di Psicologia Climatica della Climate Psychology Alliance (CPA) rappresenta una risorsa chiave. La sua recente traduzione italiana, curata dalle psicologhe-psicoterapeute Lucia Tecuta, Camilla Gamba e Paola Sabatini, ne amplia la fruibilità, offrendo a professionisti, ricercatori e attivisti italiani uno strumento fondamentale per approfondire queste tematiche.

Il Manuale di Psicologia Climatica è un lavoro collettivo redatto da un gruppo internazionale di esperti e clinici del campo della psicologia climatica, una disciplina emergente che si occupa di studiare il modo in cui gli esseri umani percepiscono, elaborano e rispondono alla crisi climatica. Questo lavoro offre un materiale divulgativo e vuole essere una guida importante per chi desidera comprendere non solo le risposte psicologiche alla crisi in atto, ma anche le barriere psicologiche che ostacolano l’azione climatica. Inoltre, rappresenta una guida preziosa per chi è impegnato nell’offrire supporto psicologico alle persone che vivono crescente ansia e preoccupazione per il futuro del pianeta. Il contributo della CPA nel rendere disponibile questo materiale dimostra la sempre maggiore consapevolezza della necessità di un approccio psicologico alla crisi ambientale, un aspetto che fino a poco tempo fa era spesso trascurato nei dibattiti pubblici. (altro…)

Negli ultimi anni, la crisi climatica ed ecologica è passata da questione scientifica e politica ad una vera e propria emergenza di salute pubblica. L’aumento degli eventi estremi e delle loro conseguenze disastrose ha effetti su scala globale, con gravi ripercussioni sulla salute fisica (Filippini et al., 2024) e mentale (IPCC, 2022; Charlson et al., 2021: Cianconi et al. 2023).

Il Manuale

Oltre all’aumento di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress e la depressione maggiore dopo eventi climatici estremi, si osservano sempre più spesso intense reazioni psicologiche anche in chi non li ha vissuti direttamente, tra cui ansia, senso di lutto e impotenza. Comprenderle è essenziale per affrontare le sfide ambientali e sociali attuali. In questo contesto, il Manuale di Psicologia Climatica della Climate Psychology Alliance (CPA) rappresenta una risorsa chiave. La sua recente traduzione italiana, curata dalle psicologhe-psicoterapeute Lucia Tecuta, Camilla Gamba e Paola Sabatini, ne amplia la fruibilità, offrendo a professionisti, ricercatori e attivisti italiani uno strumento fondamentale per approfondire queste tematiche.

Il Manuale di Psicologia Climatica è un lavoro collettivo redatto da un gruppo internazionale di esperti e clinici del campo della psicologia climatica, una disciplina emergente che si occupa di studiare il modo in cui gli esseri umani percepiscono, elaborano e rispondono alla crisi climatica. Questo lavoro offre un materiale divulgativo e vuole essere una guida importante per chi desidera comprendere non solo le risposte psicologiche alla crisi in atto, ma anche le barriere psicologiche che ostacolano l’azione climatica. Inoltre, rappresenta una guida preziosa per chi è impegnato nell’offrire supporto psicologico alle persone che vivono crescente ansia e preoccupazione per il futuro del pianeta. Il contributo della CPA nel rendere disponibile questo materiale dimostra la sempre maggiore consapevolezza della necessità di un approccio psicologico alla crisi ambientale, un aspetto che fino a poco tempo fa era spesso trascurato nei dibattiti pubblici. (altro…)

L’ossessione della mazza da hockey

L’epilogo dei ghiacci d’alta quota e la nuova ricerca del ghiaccio lunare

Anche ENI contribuisce al riscaldamento globale

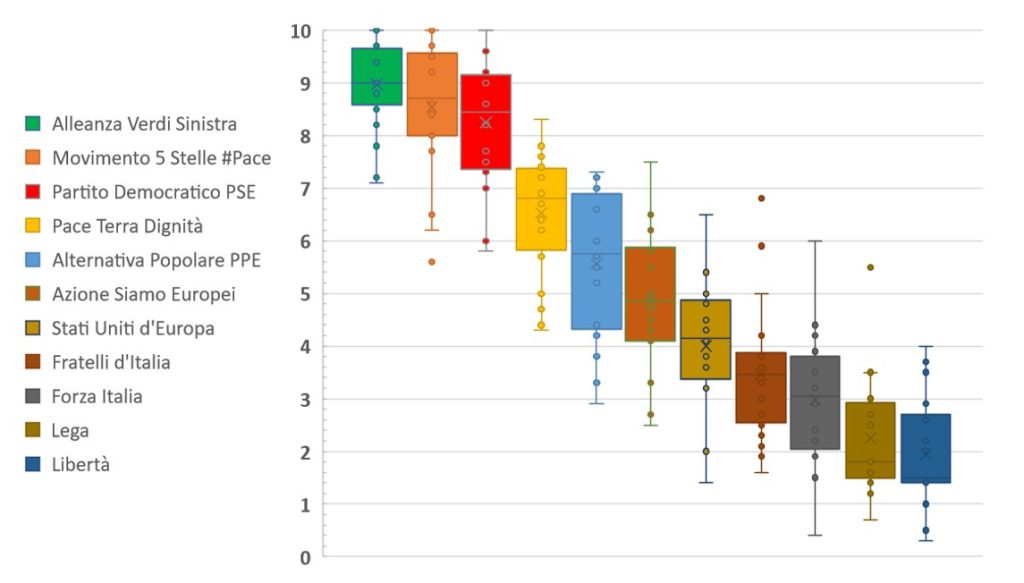

L’analisi degli impegni sul clima dei partiti italiani nelle elezioni europee

ELEZIONI UE 2024: COSA DICONO I MANIFESTI SULL’ENERGIA E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

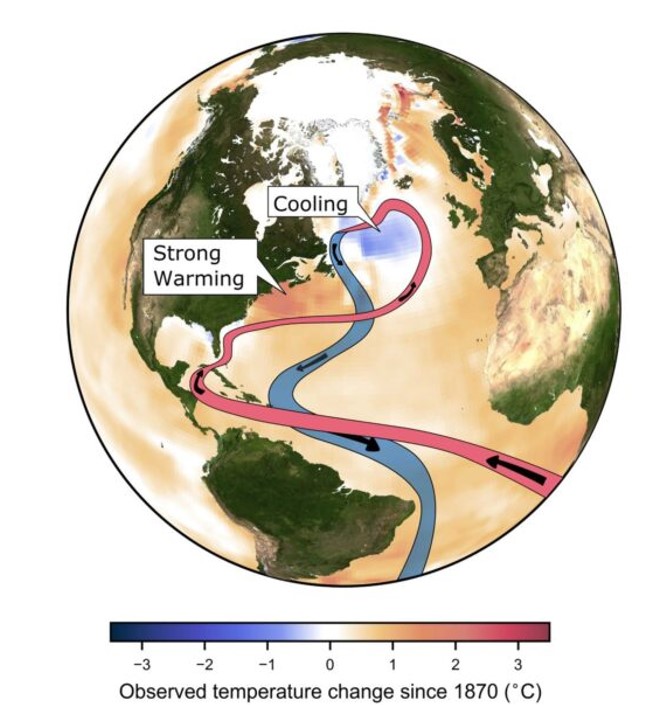

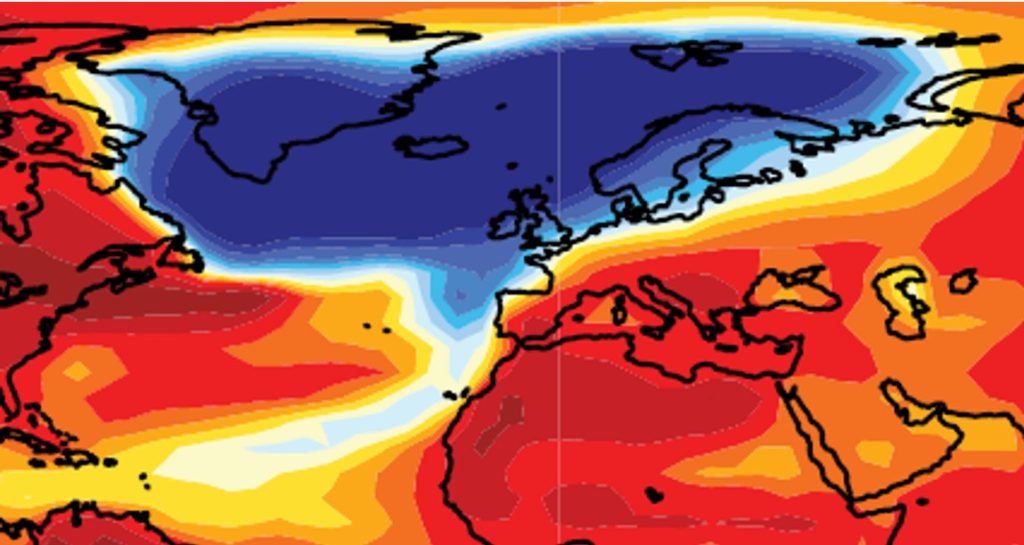

LA CIRCOLAZIONE ATLANTICA STA RAGGIUNGENDO UN PUNTO DI NON RITORNO?

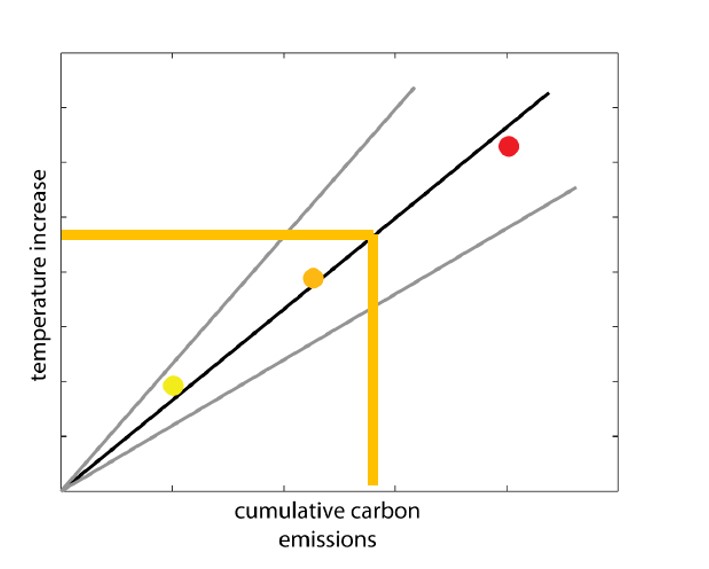

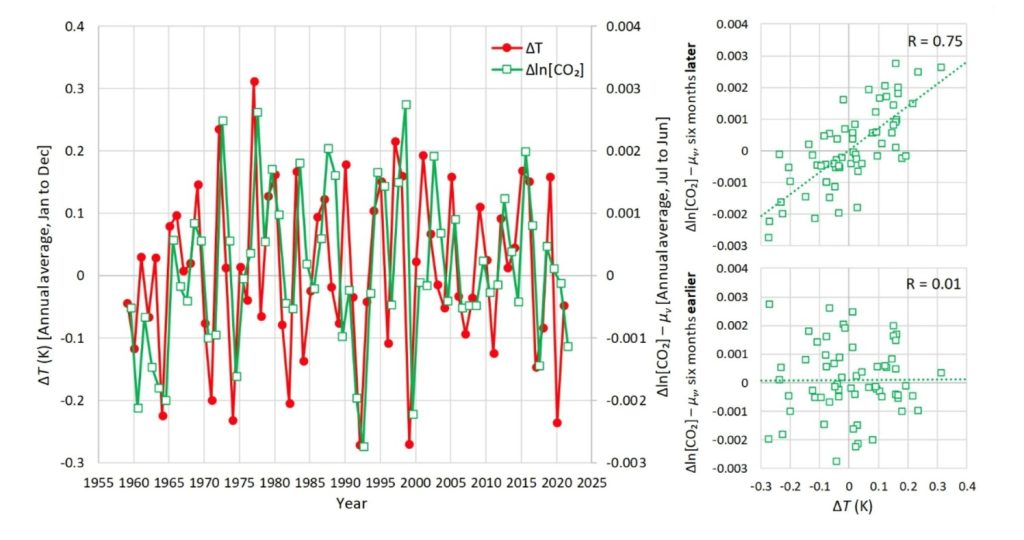

Prima l’uovo o la gallina? Come prendere fischi per fiaschi nella correlazione tra CO2 e temperatura

La lettera aperta della comunità scientifica di clima e ambiente alle famiglie politiche europee

Come abbandonare i combustibili fossili