Note sul pessimismo climatico

Prendo spunto da due testi pubblicati recentemente su climalteranti.it. Il primo è una recensione del nuovo libro di Michael Mann, La nuova guerra del clima, in cui il climatologo americano, oltre a mettere in guardia contro le nuove forme di negazionismo camuffato, pone in risalto la pericolosità di visioni “eccessivamente cupe del nostro futuro”. Il secondo articolo verte sulla COP 26 di Glasgow e sui risultati che essa potrà produrre. Anche in questo caso vi è una sorta di messa in guardia: contro “una visione semplicistica del negoziato sul clima”. Secondo questo post, la contrapposizione “successo vs. fallimento” è fuorviante, perché ignora sia la complessità delle trattative sia i risultati intermedi che, come in occasione di passate edizioni, possono essere ottenuti e che comunque, ai fini di una efficace lotta contro i cambiamenti climatici, sono molto importanti.

Prendo spunto da due testi pubblicati recentemente su climalteranti.it. Il primo è una recensione del nuovo libro di Michael Mann, La nuova guerra del clima, in cui il climatologo americano, oltre a mettere in guardia contro le nuove forme di negazionismo camuffato, pone in risalto la pericolosità di visioni “eccessivamente cupe del nostro futuro”. Il secondo articolo verte sulla COP 26 di Glasgow e sui risultati che essa potrà produrre. Anche in questo caso vi è una sorta di messa in guardia: contro “una visione semplicistica del negoziato sul clima”. Secondo questo post, la contrapposizione “successo vs. fallimento” è fuorviante, perché ignora sia la complessità delle trattative sia i risultati intermedi che, come in occasione di passate edizioni, possono essere ottenuti e che comunque, ai fini di una efficace lotta contro i cambiamenti climatici, sono molto importanti.

Qui di seguito intendo, se non proprio mettere in guardia contro queste e altre simili messe in guardia, presentare alcune riflessioni critiche al loro riguardo. Per cominciare una nota sul titolo del saggio di Mann: considero l’impiego della metafora della guerra in riferimento al riscaldamento globale come problematico e opinabile, e comunque contradditorio rispetto al dichiarato intento di denunciare i facili allarmismi e pessimismi. Data la natura dell’oggetto in questione, il clima mondiale, se di guerra si tratta, quella contro il Climate change deve o dovrà necessariamente assumer l’aspetto di una guerra totale, contro un nemico assai potente e da tempo conosciuto, e in cui nessuno potrà risparmiarsi. Sennonché il nemico non risiede dall’altra parte della frontiera o del mare, bensì è in mezzo a noi, nelle nostre distese metropolitane, nei gangli del potere politico ed economico e pure nelle nostre menti e abitudini, talché se proprio si vuol ricorrere alla metaforica bellica, meglio sarebbe parlare di “nuova guerra civile del clima”.

Le visioni eccessivamente cupe del nostro futuro, l’emergente “pornografia climatica”, sostiene Mann, sono pericolose perché possono condurre alla paralisi e alla disperazione. È qui attivo un assunto indimostrato: “pessimismo = disfattismo” oppure “ansia = incapacità di agire”. Anche a prescindere dalla funzione euristica, ossia di incitamento all’impegno per il cambiamento, di opere (letterarie, artistiche e filosofiche) segnate da un profondo pessimismo, numerosi eventi mondiali prodottisi nel secolo scorso ci ricordano che anche le più cupe premonizioni o visioni di quel che sarebbe potuto accadere risultarono alla prova dei fatti ampiamente al di sotto della realtà, per così dire ampiamente “ottimistiche” rispetto alla portata dei crimini e delle distruzioni che effettivamente si produssero.

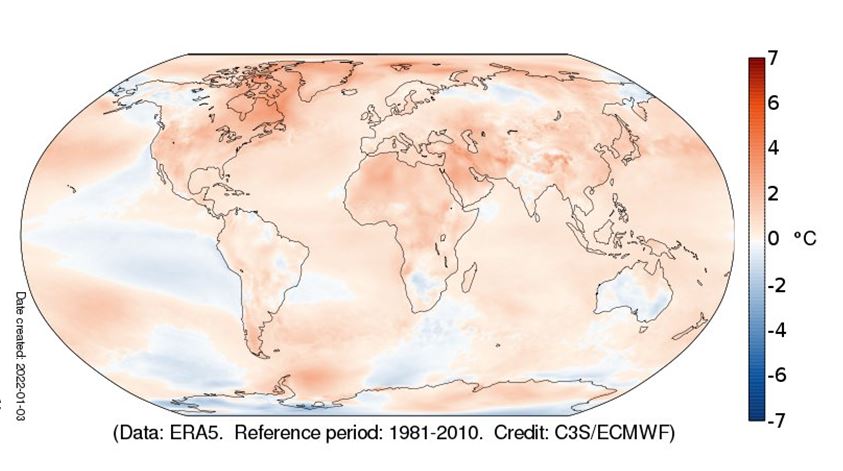

Il 2021: sesto o settimo anno più caldo dal 1850

Le temperature medie globali dell'anno appena terminato, secondo quanto risulta dalle analisi preliminari sui dati della NOAA e di altri database climatici, collocano il 2021 al sesto-settimo posto nella speciale classifica degli anni più caldi, in cui il 2016 rimane al primo posto. L'anomalia registrata si assesta intorno ai quattro decimi di grado al di sopra della media del trentennio 1981-2010, pari circa a 1,0-1,1 °C in più rispetto al periodo 1880-1910. Anche per quanto riguarda l'Italia, la posizione in classifica è la stessa, ma l'anomalia è quasi doppia. I dati appaiono notevoli, se si considera che il 2021 è catalogabile come un anno caratterizzato da una fase La Niña del ciclo ENSO, notoriamente associata ad anomalie fresche.

Come ormai è tradizione, all'inizio del nuovo anno andiamo ad analizzare l'andamento dell'annata appena conclusasi dal punto di vista delle temperature medie globali, o meglio delle loro anomalie. Ricordiamo, in questa sede, che generalmente si preferisce visualizzare l'andamento delle anomalie di temperatura rispetto a un periodo prefissato, piuttosto che i valori assoluti delle temperature stesse, perché le anomalie risultano meno influenzate da altitudine e latitudine delle varie stazioni, e risultano così più facilmente mediabili tra loro.

Come ormai è tradizione, all'inizio del nuovo anno andiamo ad analizzare l'andamento dell'annata appena conclusasi dal punto di vista delle temperature medie globali, o meglio delle loro anomalie. Ricordiamo, in questa sede, che generalmente si preferisce visualizzare l'andamento delle anomalie di temperatura rispetto a un periodo prefissato, piuttosto che i valori assoluti delle temperature stesse, perché le anomalie risultano meno influenzate da altitudine e latitudine delle varie stazioni, e risultano così più facilmente mediabili tra loro.

Per analizzare i dati ci avvaliamo, oltre che del solito database NCEP della NOAA, da cui abbiamo estratto un rettangolo che comprende l'Italia, anche dei database GISST, HADCRU, JMA e Copernicus, in maniera da avere una visione più globale e non condizionata dal singolo database. Dal momento che non tutti i centri hanno già fornito i dati completi relativi al 2021, l'analisi per alcuni centri è stata limitata ai primi undici mesi del 2021 o è stato considerato il periodo tra dicembre 2020 e novembre 2021 (da valutazioni fatte negli anni scorsi, le differenze si sono rivelate dell'ordine di qualche centesimo di grado). Abbiamo inoltre deciso di riferire tutte le anomalie ancora al trentennio 1981-2010, usato ancora fino all'anno scorso, al fine di mantenere l'uniformità con i post degli anni passati.

La comoda distrazione dell’energia nucleare

Negli ultimi mesi si è tornato a discutere in Italia di un possibile sviluppo dell’energia nucleare. Se ne era già parlato in seguito ad alcune dichiarazioni del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in aprile, in settembre e in dicembre, ma è dopo il dibattito in sede europea sull’inclusione di questa fonte energetica nella “tassonomia green” che l’argomento è ritornato alla ribalta.

Senza poter certo affrontare tutti gli aspetti tecnologici, economici ed ambientali legati all’energia nucleare, è utile vedere alcuni punti fermi, alcuni dati di fatto su cui c’è una solida evidenza scientifica.

I tempi della transizione energetica

I tempi di una transizione energetica in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sono estremamente rapidi: consistono nel raggiungere “emissioni nette zero” intorno al 2050, come recentemente ribadito dalle conclusioni del G20 di Roma e della COP26 di Glasgow.

Per l’Unione Europea l’obiettivo “emissioni nette zero nel 2050” è già stato incardinato nella Legge europea sul clima, e riguarda tutti i gas climalteranti (neutralità climatica), affiancato da un obiettivo al 2030 di riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990 (nel trentennio 1990-2020 le emissioni europee si sono ridotte di circa il 30%, quindi si dovranno ulteriormente ridurre di una quantità simile, ma in soli 10 anni).

Se si guardano gli scenari già pubblicati dalla Commissione europea, si nota come il settore della produzione di energia elettrica è quello in cui la decarbonizzazione è più rapida: già al 2040 è prevista la quasi completa eliminazione delle emissioni climalteranti. (altro…)

Negli ultimi mesi si è tornato a discutere in Italia di un possibile sviluppo dell’energia nucleare. Se ne era già parlato in seguito ad alcune dichiarazioni del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in aprile, in settembre e in dicembre, ma è dopo il dibattito in sede europea sull’inclusione di questa fonte energetica nella “tassonomia green” che l’argomento è ritornato alla ribalta.

Senza poter certo affrontare tutti gli aspetti tecnologici, economici ed ambientali legati all’energia nucleare, è utile vedere alcuni punti fermi, alcuni dati di fatto su cui c’è una solida evidenza scientifica.

I tempi della transizione energetica

I tempi di una transizione energetica in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sono estremamente rapidi: consistono nel raggiungere “emissioni nette zero” intorno al 2050, come recentemente ribadito dalle conclusioni del G20 di Roma e della COP26 di Glasgow.

Per l’Unione Europea l’obiettivo “emissioni nette zero nel 2050” è già stato incardinato nella Legge europea sul clima, e riguarda tutti i gas climalteranti (neutralità climatica), affiancato da un obiettivo al 2030 di riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990 (nel trentennio 1990-2020 le emissioni europee si sono ridotte di circa il 30%, quindi si dovranno ulteriormente ridurre di una quantità simile, ma in soli 10 anni).

Se si guardano gli scenari già pubblicati dalla Commissione europea, si nota come il settore della produzione di energia elettrica è quello in cui la decarbonizzazione è più rapida: già al 2040 è prevista la quasi completa eliminazione delle emissioni climalteranti. (altro…) Emissioni nette zero / non zero

Il concetto di emissioni “nette zero” è spesso criticato perché potrebbe facilitare il posticipare le azioni di riduzione delle emissioni di gas serra. In realtà, come spiegato nel post di Gavin Schmidt su Realclimate, di cui pubblichiamo la traduzione, si tratta di un concetto utile, e solido dal punto di vista scientifico soprattutto se riferito a emissioni nette zero di CO2 e non al totale dei gas serra.

Alla Conferenza COP26 di Glasgow, gran parte della discussione ha riguardato gli obiettivi noti come “emissioni nette zero”. Questo concetto deriva da importanti risultati della fisica già evidenziati nel Rapporto Speciale su 1,5 ºC di riscaldamento globale, e approfonditi nell'ultimo rapporto IPCC: mostrano che il riscaldamento futuro è legato alle emissioni future e che cesserà effettivamente solo dopo che le emissioni antropogeniche di CO2 saranno bilanciate dalle rimozioni antropogeniche di CO2. Ma alcuni attivisti hanno (giustamente) sottolineato che le rimozioni di CO2 a grande scala non sono ancora state testate, e quindi fare affidamento su di esse in misura significativa per bilanciare le emissioni è come non impegnarsi affatto ad arrivare a emissioni nette zero. Il loro punto è che “emissioni nette zero” non equivale a “emissioni zero” e quindi potrebbero avere l'effetto di una cortina fumogena per un'azione climatica insufficiente. Per aiutare a risolvere questo problema potrebbero essere utili un po' di basi scientifiche.

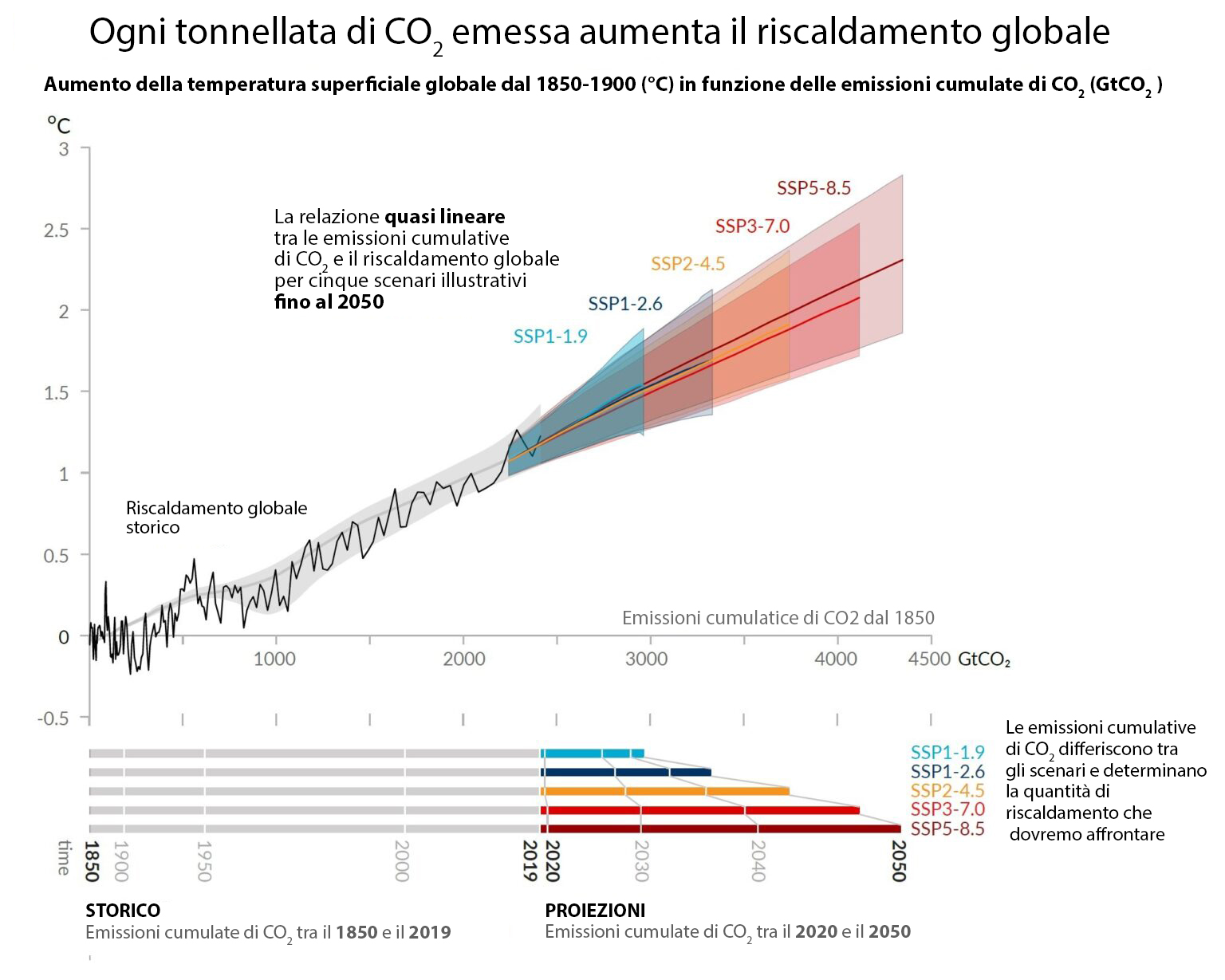

“Emissioni nette zero di CO2” ha un reale significato geofisico

Con dati empirici e modelli migliori e più numerosi è diventato chiaro che, in prima approssimazione, l'eventuale riscaldamento antropico da biossido di carbonio è legato alle sue emissioni cumulative. Questa figura è tratta dal Sommario per i decisori politici del Sesto Rapporto IPCC (AR6-SPM, traduzione italiana a cura di Climalteranti, ndt):

Rapporto tra emissioni cumulative di CO2 e temperatura (SPM AR6).

“Storie del Clima”, un libro sulla storia variegata e affascinante della climatologia

Alcuni degli slogan o dei commenti superficiali del negazionismo climatico orbitano intorno a un paio di temi principali: “Gli scienziati non sanno molto/non hanno capito molto di come funzioni il clima”, a sua volta connesso con “Gli scienziati sono in disaccordo sull’origine antropica del riscaldamento globale” e sul tema, già trattato ampiamente da Climalteranti, della climatologia che apparentemente non sarebbe “una scienza esatta”, ossia in grado di fornire previsioni affidabili, oppure persino che non sarebbe una scienza “galileiana”, ossia in grado di provvedere a esperimenti per testare le proprie ipotesi.

Alcuni degli slogan o dei commenti superficiali del negazionismo climatico orbitano intorno a un paio di temi principali: “Gli scienziati non sanno molto/non hanno capito molto di come funzioni il clima”, a sua volta connesso con “Gli scienziati sono in disaccordo sull’origine antropica del riscaldamento globale” e sul tema, già trattato ampiamente da Climalteranti, della climatologia che apparentemente non sarebbe “una scienza esatta”, ossia in grado di fornire previsioni affidabili, oppure persino che non sarebbe una scienza “galileiana”, ossia in grado di provvedere a esperimenti per testare le proprie ipotesi.

Anche per questo è nato Storie del Clima – dalla Mesopotamia agli Esopianeti, per la collana Microscopi di Hoepli Editore. Il libro vuole raccontare la storia della climatologia, come scienza di umilissime origini (clima è, per Eratostene, una fascia di territorio su cui il sole ha la medesima inclinazione) che ora si trova al centro del dibattito scientifico, ma anche politico e sociale, del mondo intero. Si parte dalle prime osservazioni e interpretazioni mesopotamiche per arrivare a quanto la climatologia possa dirci del clima di altri pianeti, passando attraverso il radicamento delle sue solide basi scientifiche e la scoperta, sempre più evidente e sempre più urgente, del riscaldamento globale di origine antropica. Questa evidenza e questa urgenza, con buona pace di molti negazionismi anche scientifici nostrani, è stata definitivamente consacrata dalla recentissima assegnazione del premio Nobel per la fisica a Manabe, Hasselmann e Parisi, proprio per i loro contributi alla modellizzazione di sistemi complessi e alla quantificazione del riscaldamento globale di origine antropica (si veda anche il post dedicato da Climalteranti). (altro…)

I risultati della COP26 fra realtà, impazienza e cancel culture

Anche quest’anno i giudizi sul risultato della Conferenza delle Parti della Convenzione sul Clima sono stati caratterizzati da un’insoddisfazione più o meno velata. Ma anche se il lento e progressivo lavoro del negoziato sul clima non è all’altezza della grande urgenza che pone il cambiamento climatico in corso, la COP26 ha prodotto diversi risultati tutt’altro che trascurabili, che in passato – in tempi meno impazienti - sarebbero stati considerati dei successi.

La COP26 che si è svolta a Glasgow dal 31 ottobre al 13 novembre è stata di gran lunga la COP più seguita: la copertura di radio e televisioni è stata eccezionale, con frequenti servizi ad hoc nei telegiornali, aperture e tante pagine nei quotidiani nazionali. Per chi segue da anni le COP, si tratta di qualcosa che va al di là delle più rosee aspettative degli anni scorsi: il negoziato sul clima è vivo, ha un ruolo centrale nell’azione globale contro il cambiamento climatico. Le forze che in passato hanno cercato di marginalizzarlo, per lasciare spazio solo ad accordi bilaterali fra gli Stati (senza un negoziato quadro multilaterale), non potevano perdere in modo più clamoroso.

La COP26 che si è svolta a Glasgow dal 31 ottobre al 13 novembre è stata di gran lunga la COP più seguita: la copertura di radio e televisioni è stata eccezionale, con frequenti servizi ad hoc nei telegiornali, aperture e tante pagine nei quotidiani nazionali. Per chi segue da anni le COP, si tratta di qualcosa che va al di là delle più rosee aspettative degli anni scorsi: il negoziato sul clima è vivo, ha un ruolo centrale nell’azione globale contro il cambiamento climatico. Le forze che in passato hanno cercato di marginalizzarlo, per lasciare spazio solo ad accordi bilaterali fra gli Stati (senza un negoziato quadro multilaterale), non potevano perdere in modo più clamoroso.

I risultati della COP26 hanno tuttavia lasciato molti scontenti, per motivi anche opposti. Si va da chi ci ha visto solo un inutile esercizio retorico, a chi (il forum dei paesi esportatori di gas) si è lamentato per la presenza alla COP26 della “cancel culture” verso i combustibili fossili! (nrd: per cancel culture (in italiano cultura del boicottaggio) si intende “una forma di ostracismo nella quale qualcuno diviene oggetto di indignate proteste e di conseguenza estromesso da cerchie sociali o professionali”). Va anche sottolineato che molti degli scontenti hanno evidenziato una scarsa conoscenza del processo negoziale e dei reali risultati della conferenza.

Oltre cinquanta le decisioni formalmente approvate a valle delle due settimane di lavoro, e tante altre dichiarazioni e impegni che, pur se non adottati formalmente, ne costituiscono un supporto fondamentale. Così tanti e complessi che non è facile fare un riassunto. Chi ci ha provato ha prodotto documenti pesanti, come la dettagliata e al solito ottima analisi approfondita dell’IISD – Earth Negotiations Bulletin (ENB) (40 pagine, ma la sostanza è in particolare nelle tre pagine delle conclusioni, da 37 a 39), nonché l’analisi di dettaglio dei risultati fatta da Carbon Brief, che vista la lunghezza potrebbe in futuro cambiare nome… in Carbon Long.

Come si diceva nel precedente post (ma anche per la COP25 di Madrid), inevitabilmente la COP26 non ha soddisfatto le eccessive attese e richieste, molte delle quali incompatibili con l’agenda, la struttura e i tempi del negoziato multilaterale sul clima. Ma ci sono alcuni punti fermi sui risultati, da cui si può partire per valutare quanto questa COP26 possa davvero essere, come è stato detto, la prima stazione di partenza del “treno dell’ambizione”.

Ne presentiamo alcuni, e rimandiamo a successivi post o all’analisi del post di Carbon Brief per altri approfondimenti importanti. (altro…)

Il successo e il fallimento alla COP26

La COP26 di Glasgow che si è aperta domenica 31 ottobre sta suscitando grandissime attese, e mai come quest’anno c’è attenzione sui suoi possibili risultati. Come per gli anni passati, le aspettative sulle conclusioni del lavoro della COP26 si basano molto spesso su una visione semplicistica del negoziato sul clima (e su come limitare gli impatti dei suoi cambiamenti). Alla Conferenza delle Parti sono attribuiti obiettivi e poteri che non le appartengono, e che finiscono per descrivere i possibili risultati del negoziato di queste settimane solo con la dicotomia “successo” vs “fallimento clamoroso”. Risultati intermedi non sembrano possibili o sono visti comunque come un fallimento.

La COP26 di Glasgow che si è aperta domenica 31 ottobre sta suscitando grandissime attese, e mai come quest’anno c’è attenzione sui suoi possibili risultati. Come per gli anni passati, le aspettative sulle conclusioni del lavoro della COP26 si basano molto spesso su una visione semplicistica del negoziato sul clima (e su come limitare gli impatti dei suoi cambiamenti). Alla Conferenza delle Parti sono attribuiti obiettivi e poteri che non le appartengono, e che finiscono per descrivere i possibili risultati del negoziato di queste settimane solo con la dicotomia “successo” vs “fallimento clamoroso”. Risultati intermedi non sembrano possibili o sono visti comunque come un fallimento.

Spesso il motivo per cui si sente già annunciare il fallimento della COP26 è che le ipotesi di successo si fondano su scenari fuori dalla realtà: sembrerebbe che nei 13 giorni del negoziato potrebbero essere prese decisioni in grado di risolvere la crisi climatica, permettendo di mantenere le temperature globali al di sotto di 1,5°C; e se queste decisioni, che nessuno prova neppure a descrivere negli aspetti concreti, non arrivassero, la COP sarebbe fallita.

Chi accetta questo tipo di impostazione sarà inevitabilmente deluso da quanto avverrà a Glasgow. Su queste basi, il fallimento è inevitabile. (altro…)

Illusione e pregiudizio. Ferruccio de Bortoli e la retorica che porta al ritardo nell’agire contro il riscaldamento globale

In due articoli di uno dei principali giornalisti italiani si ritrovano molti degli argomenti classificati in una recente pubblicazione come tipici ingredienti dei “Discourses of climate delay”

Ferruccio de Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e firma tra le più esperte e autorevoli del giornalismo  economico italiano, è recentemente intervenuto sulla transizione energetica con due ampi articoli. Il primo sul Corriere Economia del 13 settembre scorso, prendendo spunto dalle polemiche seguite dalle dichiarazioni del Ministro Cingolani sul nucleare, per denunciare che il dibattito “è viziato da troppi equivoci, diffuse illusioni e pregiudizi ideologici”. Il secondo sul Corriere della Sera del 3 ottobre, in forma di editoriale, dal titolo “Le promesse e le verità del colibrì”; un commento al richiamo ad abbandonare il “bla bla bla” pronunciato da Greta Thunberg al meeting dei giovani dedicato al clima a Milano. Si tratta di due articoli che letti con attenzione svelano alcune delle retoriche che vanno per la maggiore nel dibattito sulla transizione energetica.

economico italiano, è recentemente intervenuto sulla transizione energetica con due ampi articoli. Il primo sul Corriere Economia del 13 settembre scorso, prendendo spunto dalle polemiche seguite dalle dichiarazioni del Ministro Cingolani sul nucleare, per denunciare che il dibattito “è viziato da troppi equivoci, diffuse illusioni e pregiudizi ideologici”. Il secondo sul Corriere della Sera del 3 ottobre, in forma di editoriale, dal titolo “Le promesse e le verità del colibrì”; un commento al richiamo ad abbandonare il “bla bla bla” pronunciato da Greta Thunberg al meeting dei giovani dedicato al clima a Milano. Si tratta di due articoli che letti con attenzione svelano alcune delle retoriche che vanno per la maggiore nel dibattito sulla transizione energetica.

“Sono solo un climatologo”: la portata storica del Nobel in fisica a scienziati del clima

“Il premio Nobel è il sogno di tanti scienziati, ma la reazione di Hasselmann ‘preferirei non avere il riscaldamento globale né premio Nobel’ cattura bene l’ambiguità che proviamo in molti nel prevedere con successo eventi e tendenze che non vogliamo che si avverino.” Gavin Schmidt [1].

Secondo John Wettlaufer della Yale University, la reazione di Syukuro Manabe alla notizia dell’essersi laureato Premio Nobel in fisica per il 2021 è stata di assoluta sorpresa, sottolineata dal commento: “But I’m just a climatologist! (Ma sono solo un climatologo!)”.

Secondo John Wettlaufer della Yale University, la reazione di Syukuro Manabe alla notizia dell’essersi laureato Premio Nobel in fisica per il 2021 è stata di assoluta sorpresa, sottolineata dal commento: “But I’m just a climatologist! (Ma sono solo un climatologo!)”.

In questa reazione di Manabe, Premio Nobel insieme con Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi, sta tutta la portata storica dell’assegnazione del Nobel in fisica a scienziati del clima, e si ritrova tutta la storia di una disciplina che è stata ritenuta per secoli meramente compilatoria e classificatoria [2], un discorso debole [3], una scienza dotata solo di ‘una visione descrittiva del mondo naturale’ [4] e che, nel XX e nel XXI secolo, ha dovuto spesso lottare contro semplificazioni e negazionismi che non la volevano ‘scienza esatta’, ossia una scienza in grado di fornire accurate modellizzazioni e previsioni sul mondo naturale. Climalteranti si è occupata della querelle sulla climatologia come ‘scienza esatta’ qui e qui.

I media italiani hanno giustamente trattato dell’importanza del riconoscimento per il fisico Giorgio Parisi, il cui lavoro sui sistemi complessi ha a sua volta contribuito ad una comprensione più profonda del sistema atmosfera e del sistema clima, entrambi sistemi complessi “naturali”. In questo senso, uno dei lavori più importanti di Parisi è del 1982, e tratta della risonanza stocastica nel cambiamento climatico, ossia dell’amplificazione di perturbazioni casuali connessa all’interazione di processi non lineari nel sistema climatico nel contesto di forzanti esterne ad esso [5]. Qui vorremmo soffermarci un po’ di più sui ruoli chiave di Manabe (nella foto) e di Hasselmann, meno ampiamente trattati dai mezzi di informazione in lingua italiana. (altro…)

La transizione energetica a Piazzapulita: l’inattivismo fra errori, falsità e brum-brum (seconda parte)

La seconda puntata di Piazzapulita che si è occupata della transizione ecologica, il 30 settembre, ha iniziato ad affrontare il tema dopo 2h 15’ 40’’. Come nella prima puntata, l’introduzione ha proposto un frame negativo, se non derisorio.

Una grande impostura?

Il conduttore Corrado Formigli si rivolge all’autore e critico televisivo Carlo Freccero, dicendo “C’è chi la pensa come te, c’è chi pensa che la transizione ecologica sia una grande impostura.. e come la pandemia sia un pretesto…”

Freccero si sovrappone in modo piuttosto esagitato spiegando che il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) si inserirebbe nel disegno di un grande “reset” di cui aveva parlato in precedenza.

Riprende Formigli “Guardate che sull’auto elettrica ci hanno massacrato perché abbiamo fatto qualche critica.”

Interviene l’esperto virologo prof. Crisanti “Io ce l' ho l’auto elettrica, mi devo sentire in colpa?”

Interviene l’esperto virologo prof. Crisanti “Io ce l' ho l’auto elettrica, mi devo sentire in colpa?”

Formigli “No no, per niente, si deve guardare il blocco pure Lei, perché è eccezionale”

Prima della pubblicità parte quindi un servizio con il rumore di brum-brum di un’auto sportiva rossa, con un signore sorridente alla guida a cui la giornalista di PiazzaPulita grida (per sovrapporsi al forte rumore del motore) “Sembra di stare su una pista di decollo… ogni sgasata c’è una Greta Thumberg o un’ecologista che muore”. (altro…)

Quello che ci insegna lo scandalo di Federico Rampini

Una sfida difficile ma non rinviabile

Il nuovo impegno europeo sulle emissioni di gas serra: la politica sul clima dell’Europa resiste

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte III: il nostro contributo è piccolo

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte II: e allora la Cina?

Le tesi dell’inattivismo climatico – parte I: gli impatti dell’energia solare e eolica

Quando la scienza si piega alla politica: il negazionismo climatico nel rapporto del Dipartimento dell’Energia USA

Tira un gran brutto vento

Diluvio, un grande romanzo sulla crisi climatica