Pubblichiamo la traduzione di questo post di Anders Levermann pubblicato su Realclimate, sul tema di uno degli impatti più importanti dei cambiamenti climatici

Piccoli numeri possono avere grandi implicazioni. Il livello del mare è cresciuto poco meno di 0,2 metri durante il ventesimo secolo, principalmente come conseguenza all’aumento di temperatura di 0,8°C che l’umanità ha causato attraverso le emissioni di gas serra. Forse può non apparire come qualcosa di cui preoccuparsi ma non c’è dubbio che per il prossimo secolo, il livello del mare salirà in maniera significativa. Ora, la domanda da un milione di dollari è: quanto?

Il livello superiore di due metri, attualmente indicato nella letteratura scientifica, sarebbe estremamente problematico e costoso per molte regioni costiere e il livello del mare non si arresterà alla fine del 21° secolo. Dati storici mostrano che il livello del mare fosse più alto ogni volta che clima terrestre era più caldo di oggi, e non di un paio di centimetri ma di parecchi metri. Questa inevitabilità è dovuta all’inerzia degli oceani e delle masse glaciali del pianeta e ci sono due cause principali per la perpetua reazione del livello del mare alle nostre perturbazioni .

Una è dovuta alla longevità del riscaldamento da anidride carbonica nell’atmosfera. Una volta emessa, l’anidride carbonica causa un riscaldamento plurisecolare che può essere contenuto significativamente solo se rimuovendo i gas serra. Questo perché la capacità di assorbimento sia del calore che dell’anidride carbonica da parte degli oceani si è ridotta, di conseguenza la temperatura resta elevata per secoli se non per millenni. Com’è ovvio, non tagliare le emissioni aggraverebbe ulteriormente il problema. Continua a leggere…

Come ogni anno, la pausa della vacanze estive è per Climalteranti il momento per valutare la rosa di candidati al tradizionale Premio “A qualcuno piace caldo”, assegnato “alla persona o all’organizzazione italiana che più si è distinta nel diffondere argomentazioni e notizie errate sulla fenomenologia dei cambiamenti climatici, sugli impatti e sui costi e benefici delle misure di mitigazione”.

La buona notizia di quest’anno è che la lista dei candidati al premio per lo scorso anno, il 2012, è molto scarna. Come già notato un anno fa, il discorso negazionista sui cambiamenti climatici si è affievolito parecchio, ha perso smalto, verve, spazio sui quotidiani e in televisione. Su giornali e in televisioni gli scritti di chiaro stampo negazionista sono stati nel 2012 molto scarsi, nettamente meno degli anni precedenti (2008, 2009, 2010 e 2011). Per Corriere della Sera e La Stampa sono di fatto riconducibili agli articoli pubblicati il 21 agosto 2012 per riportare le tesi dell’ex presidente della Repubblica Ceca Vaclav Klaus nei meeting sulle emergenze planetarie di Erice, rispettivamente Klaus a Erice e l’ effetto serra: «Gli allarmisti? Come i soviet» e Riscaldamento globale tra scienza e ideologia. Continua a leggere…

Anche quest’anno, le temperature estive elevate hanno portato le polemiche sui toni allarmistici usati da alcuni media che dall’allarme meteorologico traggono visibilità e profitti. È indubbia la superficialità di questo tipo di meteo-spettacolo, cosa nota e motivata dal fatto che l’allarmismo cattura l’attenzione, aumenta contatti o fa vendere più copie; le critiche alla spettacolarizzazione e all’esasperazione dei toni sono più che giustificate, anche perché favoriscono l’allarmismo della favola di Esopo, del continuo allarme per l’arrivo del lupo che fa abbassare la soglia di attenzione.

C’è però un altro aspetto che va segnalato, e che meriterebbe attenzione: l’incapacità del mondo dell’informazione di inquadrare questi eventi in un contesto adeguato.

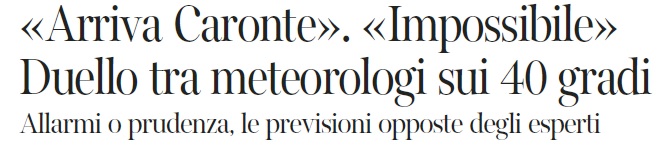

Un esempio è l’articolo apparso sul Corriere della Sera del 25 luglio a firma Elvira Serra.

Il titolo, «Arriva Caronte». «Impossibile», prende sul serio e rilancia la pratica in voga in certi siti di previsioni meteo di dare nomi arbitrari e un po’ sciocchi a fenomeni meteorologici (vedi questo precedente post).

Il titolo, «Arriva Caronte». «Impossibile», prende sul serio e rilancia la pratica in voga in certi siti di previsioni meteo di dare nomi arbitrari e un po’ sciocchi a fenomeni meteorologici (vedi questo precedente post).

L’inizio dell’articolo parte da una questione reale ed importante, la necessità di difendersi dalle temperature alte, importante in particolare per gli anziani.

“Quell’email prima lo commosse, poi lo indignò. «Ci dica lei se il condizionatore lo dobbiamo comprare oppure no. Sa, dovremmo prenderlo a rate altrimenti non ce la facciamo…». Era una coppia di pensionati che scriveva al meteorologo di La7 Paolo Sottocorona: i titoli di TG e giornali davano un caldo assassino (più o meno) e loro, piuttosto che soccombere alla colonnina di mercurio, si stavano rassegnando all’acquisto non programmato.

Il meteorologo Sottocorona prima giustamente descrive l’esagerazione del problema (“caldo assassino”, “soccombere alla colonnina di mercurio”) poi descrive una soluzione basata sull’improvvisazione (l’acquisto di un condizionatore in risposta all’allarmismo meteo). La giusta contestazione per questo atteggiamento finisce però in una confusa negazione dell’esistenza del problema stesso. Continua a leggere…

Nell’aprile del 1998 la rivista Nature pubblicò una ricostruzione delle temperature medie globali a partire dal 1400. Michael Mann, Raymond Bradley e Malcolm Hughes l’avevano calcolata con un nuovo metodo che, presto adottato e migliorato, da allora ha prodotto numerose ricostruzioni analoghe.

Basandosi su lavori precedenti di paleoclimatologia, gli autori per la prima volta utilizzarono un metodo statistico per “trasformare” le serie di indicatori locali in una serie spazio-temporale su scala planetaria. L’anno successivo gli stessi autori pubblicarono un secondo articolo focalizzato sull’emisfero nord andando però indietro nel tempo fino all’anno mille. Questo secondo lavoro meriterà gli onori della cronaca due anni dopo quando venne inserito del terzo rapporto dell’IPCC.

Fig. 1: Anomalia della temperatura nell’emisfero nord. Curva azzurra: serie annuale; curva nera: smoothing su 40 anni; banda grigia: 2 deviazioni standard; curva rossa: serie strumentale; linea rossa a tratteggio: trend fino al 1850. (Figura 2.20 del IPCC Third Assessment Report). Continua a leggere…

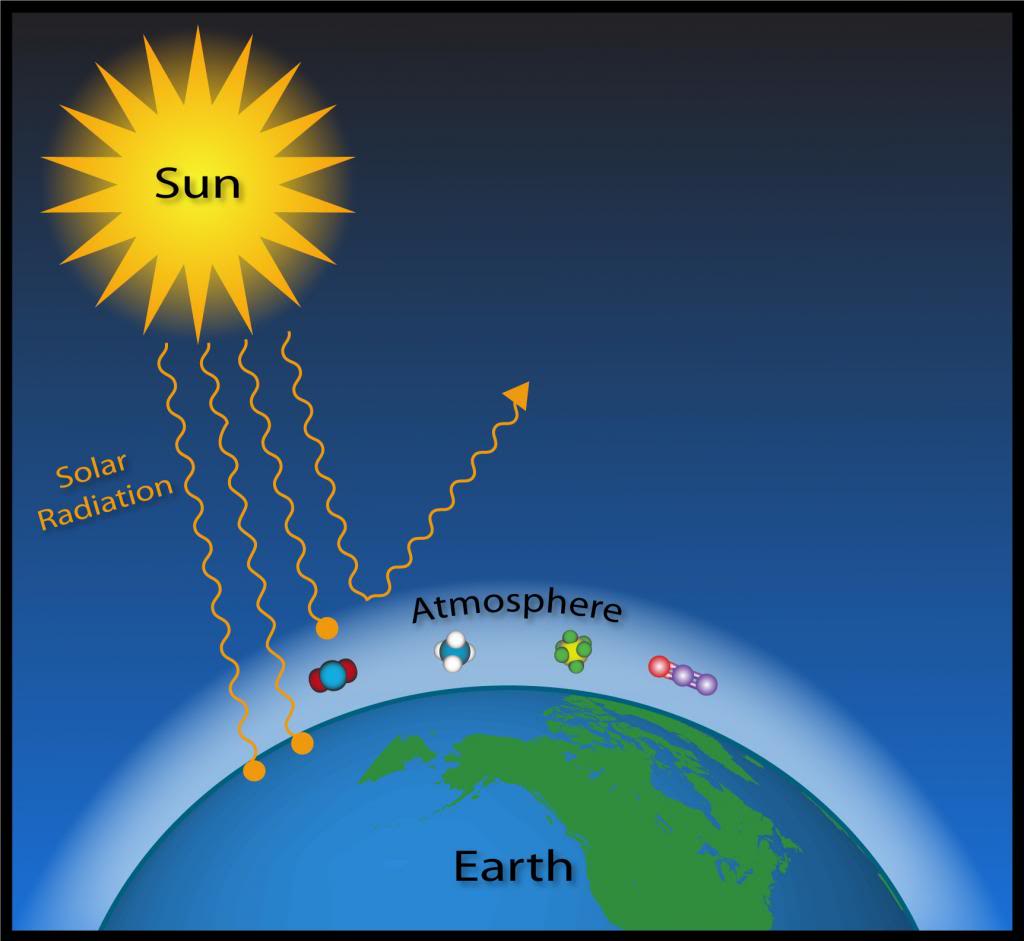

Per inaugurare la nuova sezione “didattica” di Climalteranti, pubblichiamo un esperimento che permette di riprodurre in laboratorio i principali meccanismi dell’effetto serra planetario

Materiale usato per l’esperimento:

Un contenitore cubico (o cilindrico) in materiale plastico (Nalgene) di dimensioni circa (20x20x20) cm.- una lampada 150 W (Osram®) a incandescenza con concentratore – numerosi termistori (Pasco Scientific®) (i termistori sono termometri che hanno bassa capacità termica e accuratezza e risoluzione elevate)- anemometro a filo caldo Delta Ohm® “HD 2103.2” – argon, biossido di carbonio e protossido di azoto in bombola (99.5%) con i corrispondenti regolatori di pressione ed adattatori per i collegamenti- autorespiratore per l’ultilizzo del protossido di azoto (CEA Estintori S.p.A.)- fibre di seta private della parte solubile gentilmente fornite dal laboratorio “BIOthech” Mattarello (Trento)- bottiglioni di plastica per termalizzare il gas (ossia aspettare che dopo essersi espanso (e quindi raffreddato) dalla bombola o dall’impianto torni a temperatura ambiente), connessioni varie di acciaio, fogli di alluminio da cucina, nastro adesivo a due facce- una termocoppia ultraveloce di tipo K autocostruita- termometro infrarosso (“optris®”)- • telecamera a infrarossi (T9 Fluke)

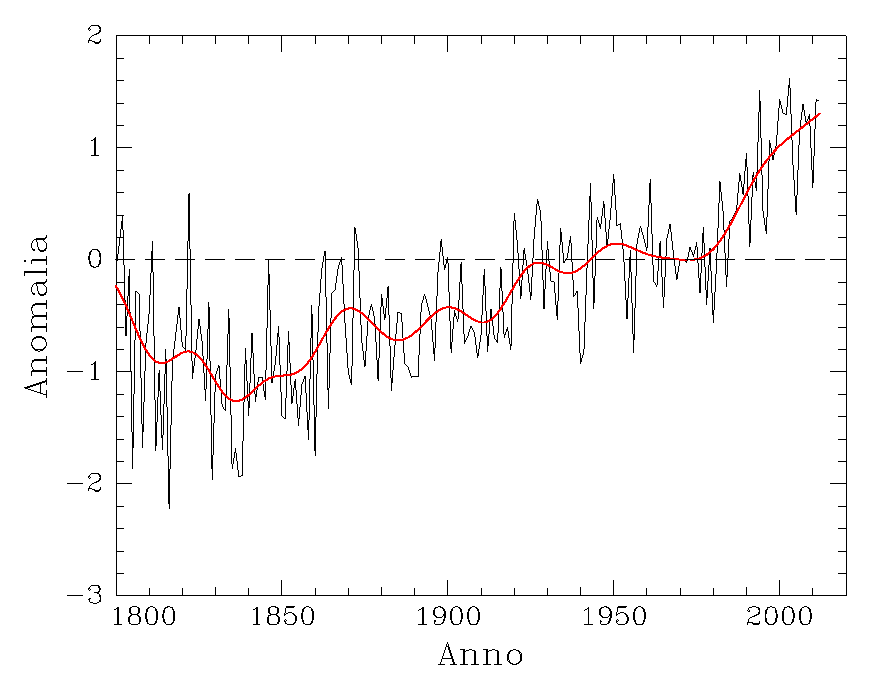

Negli ultimi 2 secoli il sistema climatico terrestre ha mostrato notevoli cambiamenti dovuti sia a cause naturali che umane; l’aumento della temperatura media terrestre è una delle questioni meglio documentate e la comunità scientifica è sostanzialmente concorde nel ritenere che il meccanismo fisico alla base del riscaldamento climatico sia l’effetto serra atmosferico e che l’uomo attraverso la continua immissione in atmosfera di gas serra abbia rinforzato tale fenomeno.

Negli ultimi 2 secoli il sistema climatico terrestre ha mostrato notevoli cambiamenti dovuti sia a cause naturali che umane; l’aumento della temperatura media terrestre è una delle questioni meglio documentate e la comunità scientifica è sostanzialmente concorde nel ritenere che il meccanismo fisico alla base del riscaldamento climatico sia l’effetto serra atmosferico e che l’uomo attraverso la continua immissione in atmosfera di gas serra abbia rinforzato tale fenomeno.

È quindi di grande interesse per la didattica scolastica una simulazione sperimentale dell’effetto serra planetario che sia semplice e “robusta”, in cui fossero evidenziati i fenomeni chiave ed i limiti della simulazione stessa.

Nella letteratura scientifica dedicata all’insegnamento della fisica, si trovano alcune indicazioni su come riprodurre tale fenomeno. L’apparato sperimentale generalmente proposto è costituito da pochi e semplici elementi. Molte delle simulazioni che si trovano in letteratura [vedi 2a, 2b, 2c, 2d, 2e] risultano tuttavia povere di dettagli sperimentali o perfino concettualmente imprecise. Per questo abbiamo deciso di analizzare con maggiore precisione il “classico esperimento” atto a simulare l’effetto serra. Continua a leggere…

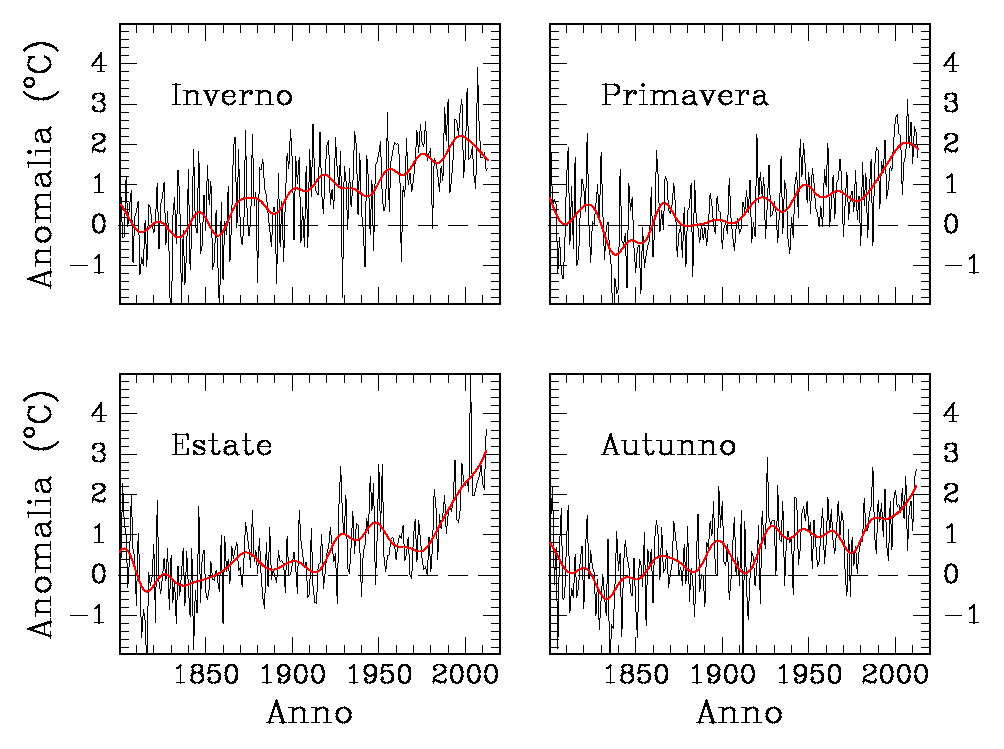

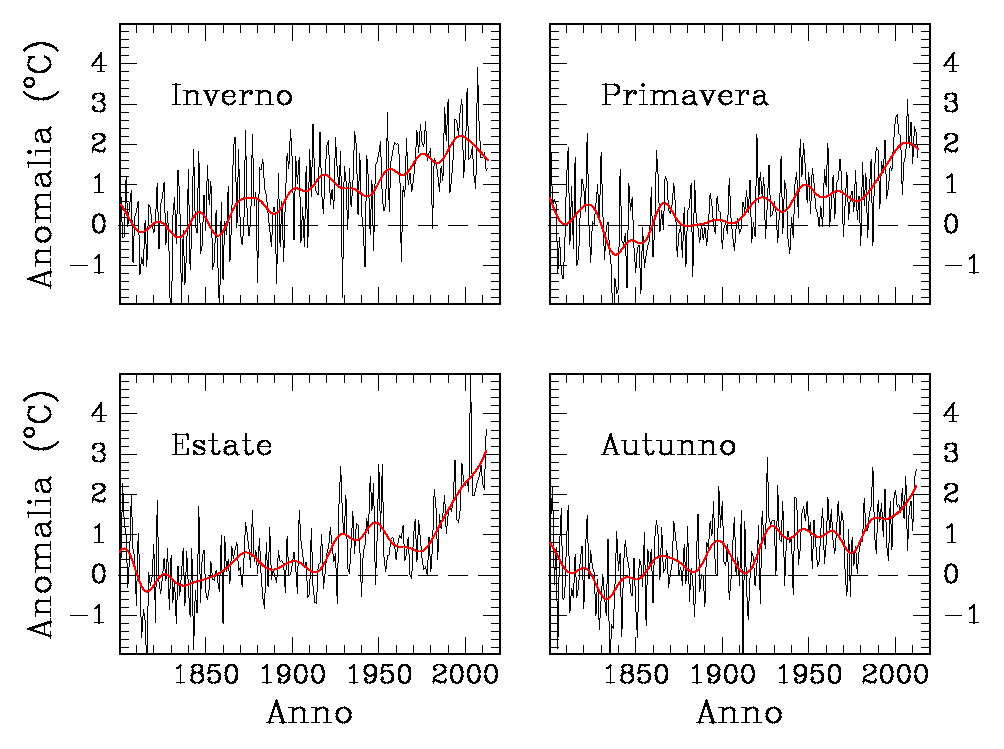

In un post precedente abbiamo visto come il riscaldamento in Italia abbia qualitativamente rispecchiato l’andamento globale, ma con un maggiore incremento della temperatura. Questo andamento può essere inserito nel quadro delle proiezioni per il Mediterraneo; nel IV Rapporto IPCC si legge infatti:

“Annual mean temperatures in Europe are likely to increase more than the global mean. The warming in northern Europe is likely to be largest in winter and that in the Mediterranean area largest in summer.“ (“É probabile che le temperature medie annuali in Europa aumenteranno più della media globale. Il riscaldamento è probabile che sia più grande in inverno in Nord Europa, e in estate nell’area mediterranea”)

La frase citata contiene un riferimento stagionale differenziato per diverse regioni europee: ci si aspetta che l’area mediterranea, e quindi l’Italia, si riscaldi maggiormente d’estate che d’inverno. Possiamo fare di nuovo ricorso ai dati stagionali ISAC-CNR per vedere cosa è successo finora.

Continua a leggere…

Continua a leggere…

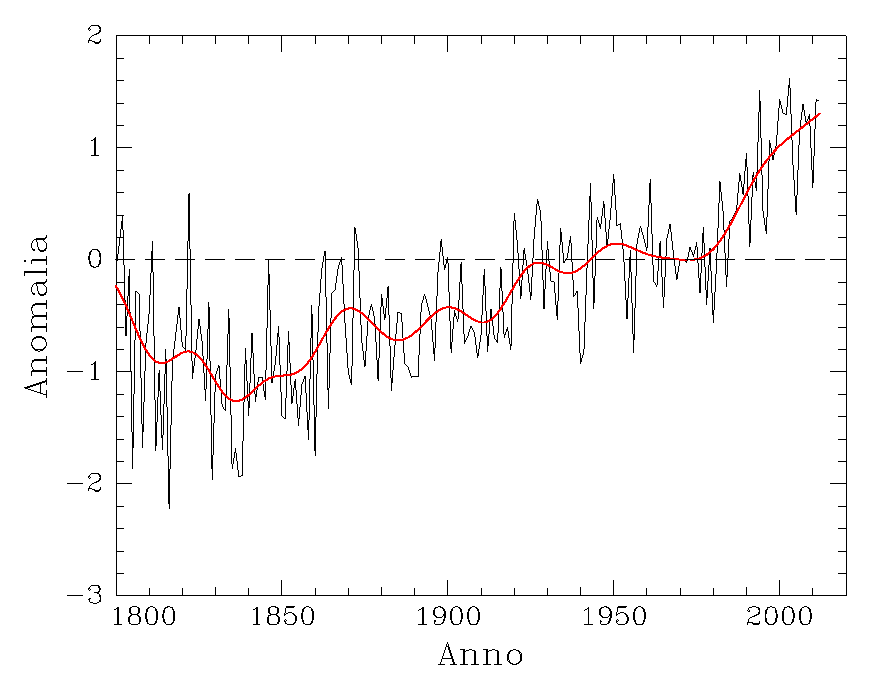

Quando si parla di riscaldamento globale si tende spesso a fare riferimento a situazioni regionali, quando non addirittura locali, ed a singoli eventi limitati temporalmente. Così facendo si mette da parte il significato dell’aggettivo globale. D’altronde, non foss’altro perché è ciò che viviamo nel quotidiano, è normale che ognuno di noi sia interessato anche all’andamento locale e in particolare agli eventi estremi, resi più probabili dalle mutate condizioni climatiche.

In linea di principio il riscaldamento su piccola scala potrebbe non essere in sintonia con l’andamento globale poiché localmente, anche a fronte di un riscaldamento generalizzato del pianeta, si risente maggiormente delle variazioni della circolazione atmosferica e di eventuali feedback locali.

Grazie al lavoro certosino dei ricercatori del Historical Climatology Group dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR, l’Italia possiede una delle più lunghe serie storiche di temperatura esistenti. Con a questi dati è possibile avere un’idea abbastanza precisa di cosa sia successo in Italia negli ultimi due secoli.

Fig. 1: Anomalia in Italia rispetto al 1951-1980. Linea nera: dati annuali; linea rossa dati con filtro 15 anni. Continua a leggere…

I presidenti di Stati Uniti e Cina si impegnano a limitare l’accumulo degli idrofluorocarburi (HFC) in atmosfera e a modificare in tal senso il protocollo di Montreal. Ma il peso di questi gas nel futuro aumenterà.

Gli studi di Rowland, Molina e Crutzen, insigniti nel 1995 del Nobel per la chimica, avevano dimostrato negli ani ’70 che gli atomi di cloro, provenienti dalla fotoscissione dei clorofluorocarburi (CFC), erano responsabili con grande efficienza della distruzione delle molecole di ozono stratosferico, più dell’acido cloridrico di origini vulcaniche e di altri composti clorurati e bromurati naturali. I CFC immessi per molti anni nell’ambiente sono infatti volatili, chimicamente stabili e non solubilizzati dalle piogge; possono così risalire fino alla stratosfera dove i raggi UV solari più energetici rompono i legami cloro-carbonio liberando quindi gli atomi di cloro, che a loro volta attaccano le molecole di ozono.

Gli studi di Rowland, Molina e Crutzen, insigniti nel 1995 del Nobel per la chimica, avevano dimostrato negli ani ’70 che gli atomi di cloro, provenienti dalla fotoscissione dei clorofluorocarburi (CFC), erano responsabili con grande efficienza della distruzione delle molecole di ozono stratosferico, più dell’acido cloridrico di origini vulcaniche e di altri composti clorurati e bromurati naturali. I CFC immessi per molti anni nell’ambiente sono infatti volatili, chimicamente stabili e non solubilizzati dalle piogge; possono così risalire fino alla stratosfera dove i raggi UV solari più energetici rompono i legami cloro-carbonio liberando quindi gli atomi di cloro, che a loro volta attaccano le molecole di ozono.

Il problema fu affrontato, come è noto, con la Convenzione di Vienna per la difesa dello strato di Ozono (1985) e con il successivo protocollo di Montreal (1987), che mise al bando i CFC, che fino ad allora erano impiegati come gas refrigeranti nei frigoriferi industriali e civili, come propellenti nelle bombolette spray e nell’industria elettronica per pulire i microchip da particolato e umidità. Continua a leggere…

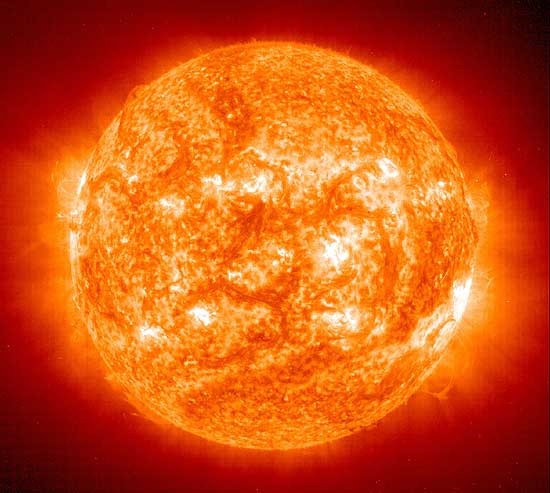

La recente riduzione dell’attività solare prelude a unaPiccola Era Glaciale, come ipotizzato da alcuni scienziati? Non proprio. L’effetto delle emissioni di gas serra è di gran lunga dominante e nella corsa del riscaldamento globale un Sole quieto ci farebbe guadagnare solo qualche decimo di grado.

Due anni fa ha destato un certo interesse l’ipotesi avanzata da alcuni fisici solari secondo cui il sole potrebbe entrare in una fase di attività particolarmente bassa con una totale assenza di macchie solari. Non che sia in sé una ipotesi eclatante, sappiamo bene che l’attività solare non è costante. Ma l’unica fase di quiete ben documentata di cui siamo a conoscenza si è verificata nella seconda metà del XVII secolo (minimo di Maunder) e per la fisica solare sarebbe senz’altro interessante poterne seguire un’altra con gli strumenti di monitoraggio moderni.

Due anni fa ha destato un certo interesse l’ipotesi avanzata da alcuni fisici solari secondo cui il sole potrebbe entrare in una fase di attività particolarmente bassa con una totale assenza di macchie solari. Non che sia in sé una ipotesi eclatante, sappiamo bene che l’attività solare non è costante. Ma l’unica fase di quiete ben documentata di cui siamo a conoscenza si è verificata nella seconda metà del XVII secolo (minimo di Maunder) e per la fisica solare sarebbe senz’altro interessante poterne seguire un’altra con gli strumenti di monitoraggio moderni.

Quarant’anni fa la paleoclimatologia era una disciplina ancora giovane ma l’attività solare era stata seguita ogni tanto ad occhio nudo e dettagliatamente sin dalla costruzione dei primi cannocchiali con il conteggio delle macchie solari. Queste osservazioni permisero a Sporer e Maunder verso la fine dell’800 di identificare quello che oggi chiamiamo minimo di Maunder. Nel J.A. Eddy pubblicò un lungo articolo sull’attività solare e il minimo di Maunder dove ipotizza un nesso fra quest’ultimo e la cosiddetta Piccola Era Glaciale (PEG). Eddy non aveva a disposizione ricostruzioni di temperatura ben assestate su scala globale, l’esistenza della PEG era legata più che altro a notizie storiche sul freddo intenso e sull’avanzamento dei ghiacciai alpini. Ma l’idea era suggestiva e da allora è stata ripresa e approfondita più volte. Continua a leggere…

Pubblichiamo l’intervista di Emanuele Bompan e Paolo Savoia a Naomi Oreskes, autrice di “Merchant of Doubt”, la cui versione originale è stata pubblicata in inglese su Climate Science & Policy, la rivista online del CMCC

«Il dibattito è concluso. Sappiamo cosa dice la scienza. Conosciamo i rischi, e sappiamo che il momento di agire è questo». Con queste parole, nel giugno del 2005, il governatore della California Arnold Schwarzenegger annunciò l’inizio della sua battaglia per ridurre le emissioni di gas serra. Schwarzenegger aveva ragione. Dalla metà degli anni ’90 nella comunità scientifica si è raggiunto un consenso di base sul riscaldamento globale, e l’agenzia indipendente Intergovernmental Panel on Climate Change dichiarò già nel 2001 senza esitazioni che «la maggior parte del riscaldamento osservabile negli ultimi 50 anni dipende dalle attività umane». Eppure, il dubbio è ancora diffuso. Una discreta parte di opinione pubblica in Nord America, ma anche nel Vecchio Continente, e alcuni autorevoli scienziati – per esempio i fisici Fred Singer, consulente della Casa Bianca durante la seconda amministrazione Reagan, e Frederick Seitz, tra le altre cose consulente della R.J. Reynolds Tobacco Company ma anche nel Vecchio Continente, sono convinte che non ci siano prove conclusive sul riscaldamento globale, o che se esso è reale non possiamo stabilire se dipenda da cause umane, oppure che se è reale e dipende dall’uomo, non ci si può comunque fare nulla. Com’è possibile? Non ci si può fidare nemmeno della scienza? Continua a leggere…

«Il dibattito è concluso. Sappiamo cosa dice la scienza. Conosciamo i rischi, e sappiamo che il momento di agire è questo». Con queste parole, nel giugno del 2005, il governatore della California Arnold Schwarzenegger annunciò l’inizio della sua battaglia per ridurre le emissioni di gas serra. Schwarzenegger aveva ragione. Dalla metà degli anni ’90 nella comunità scientifica si è raggiunto un consenso di base sul riscaldamento globale, e l’agenzia indipendente Intergovernmental Panel on Climate Change dichiarò già nel 2001 senza esitazioni che «la maggior parte del riscaldamento osservabile negli ultimi 50 anni dipende dalle attività umane». Eppure, il dubbio è ancora diffuso. Una discreta parte di opinione pubblica in Nord America, ma anche nel Vecchio Continente, e alcuni autorevoli scienziati – per esempio i fisici Fred Singer, consulente della Casa Bianca durante la seconda amministrazione Reagan, e Frederick Seitz, tra le altre cose consulente della R.J. Reynolds Tobacco Company ma anche nel Vecchio Continente, sono convinte che non ci siano prove conclusive sul riscaldamento globale, o che se esso è reale non possiamo stabilire se dipenda da cause umane, oppure che se è reale e dipende dall’uomo, non ci si può comunque fare nulla. Com’è possibile? Non ci si può fidare nemmeno della scienza? Continua a leggere…

Come raccontato nello scorso post, sul Wall Street Journal Will Happer e Harrison Schmitt hanno di nuovo rilanciato alcune tesi del negazionismo climatico. L’ultimo degli argomenti usati è che le piante attuali soffrono per la troppo bassa concentrazione di CO2.

Per capire come le piante reagiscono alla CO2, è necessario approfondire il funzionamento del processo di fotosintesi.

Per capire come le piante reagiscono alla CO2, è necessario approfondire il funzionamento del processo di fotosintesi.

Le gimnosperme si sono evolute attorno a 370 milioni di anni fa, quando la CO2 era fra i 2000 e le 3000 ppm, le angiosperme circa 165 milioni di anni fa, quando la CO2 era a poco meno di 2000 ppm. Le piante di origine più primitiva usano una forma di fotosintesi che si adatta meglio a queste concentrazioni elevate di CO2; sono chiamate “piante C3” perché nel processo di fotosintesi un enzima fissa la CO2 in un composto a tre atomi carbonio, il fosfoglicerato, ma soprattutto i loro stomi foliari fanno passare acqua e CO2 insieme. Nelle odierne condizioni di “relativa” carenza di biossido di carbonio (rispetto a 370 milioni di anni fa), richiedono quindi tanta più acqua in quanto, per ogni molecola di CO2 che entra, perdono quantità significative di acqua. A questa situazione, le piante C3 si sono magnificamente adattate: sono diffuse su tutto il pianeta e rappresentano il 90% delle specie. L’evoluzione ha permesso loro di tenere magnificamente il campo, ha portato allo sviluppo, circa 50 milioni di anni fa, di nuove piante C4 e CAM (come i cactus, le crassulacee), così chiamate perché nel loro processo fotosintetico l’enzima cruciale della fotosintesi, fissa la CO2 in un composto a 4 atomi di carbonio, l’ossalacetato; sono piante in grado di sopportare molto meglio un basso livello di CO2 e l’aridità. In effetti nelle serre attuali si tende ad aumentare la concentrazione di CO2 per incrementare la produttività delle piante C3.

L’enzima della fotosintesi C3, il più abbondante enzima presente sulla crosta terrestre (la ribulosio-1,5-bisfosfato carbossilasi/ossigenasi) amichevolmente detto rubisco, non è particolarmente efficiente. A25°Ce nelle attuali condizioni, come substrato circa 1 volta su 5 riconosce l’ossigeno invece della CO2, il che lo induce a produrre una sostanza fondamentalmente inutile nel metabolismo della pianta: il glicolato. La reazione compete con quella utile. Con l’aumento della temperatura, questa inefficienza del 20% peggiora ulteriormente. Continua a leggere…

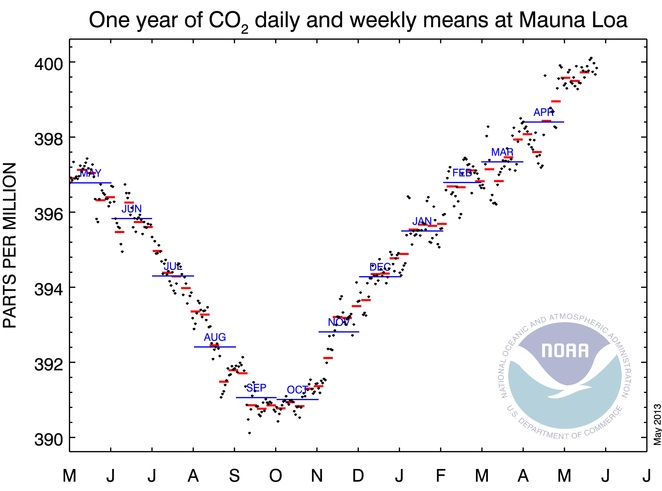

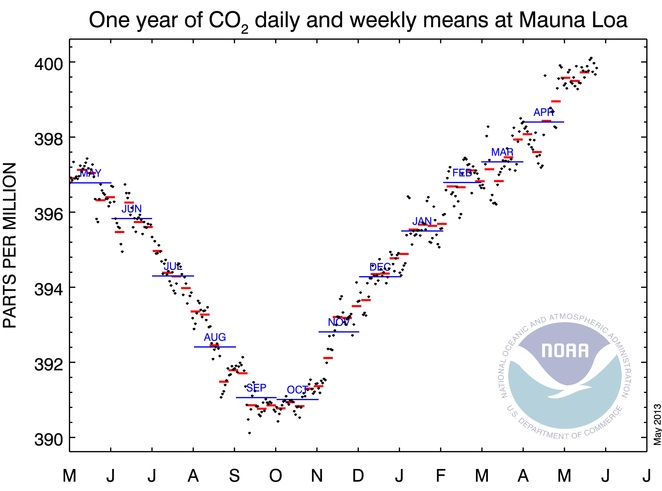

Il 9 maggio 2013, per la prima volta da circa 4 milioni di anni, la concentrazione giornaliera di CO2 atmosferico misurata a Manua Loa ha superato 400 ppmv. Lo stesso giorno sul Wall Street Journal, a firma di William Happer e Harrison Schmitt, è comparso una “Difesa del biossido di carbonio” da incrementare perché sfamerà il mondo. Ma non è affatto detto.

William Happer è un fisico atomico e Harrison Schmitt un geologo, ex astronauta ed ex senatore repubblicano e nessuno dei due si occupa di climatologia o ha pubblicato in questo settore. Entrambi sono membri di istituti finanziati da varie industrie per “creare controversie” su questioni scientifiche, il primo del George C. Marshall Institute e il secondo dello Heartland.

William Happer è un fisico atomico e Harrison Schmitt un geologo, ex astronauta ed ex senatore repubblicano e nessuno dei due si occupa di climatologia o ha pubblicato in questo settore. Entrambi sono membri di istituti finanziati da varie industrie per “creare controversie” su questioni scientifiche, il primo del George C. Marshall Institute e il secondo dello Heartland.

Nell’articolo, sostengono classiche tesi “negazioniste” arricchite di nuovi sapori:

1) l’aumento della concentrazione di CO2 comporta anche aspetti positivi perché aumenterà la produttività agricola

2) è cessato il riscaldamento globale, “non c’è la minima prova che più anidride carbonica abbia causato più eventi estremi”, anzi di più, c’è una scarsa correlazione tra il riscaldamento e la concentrazione di CO2 (cioè non c’è manco l’effetto serra!)

3) la attuale concentrazione è bassa secondo gli “standard geologici” perché 65 milioni di anni fa era pari a circa 3000 ppm

4) le piante soffrono per la concentrazione troppo bassa.

La conclusione è: smettiamola di “demonizzare” la CO2.

Si tratta delle normali falsità o mezze verità che fanno una enorme confusione nella testa dei lettori. In realtà, la correlazione fra riscaldamento globale ed effetto serra della CO2 è nota dall’Ottocento; della presunta fine del riscaldamento globale abbiamo parlato in questo post e sull’aumento degli eventi estremi in ottobre. Continua a leggere…

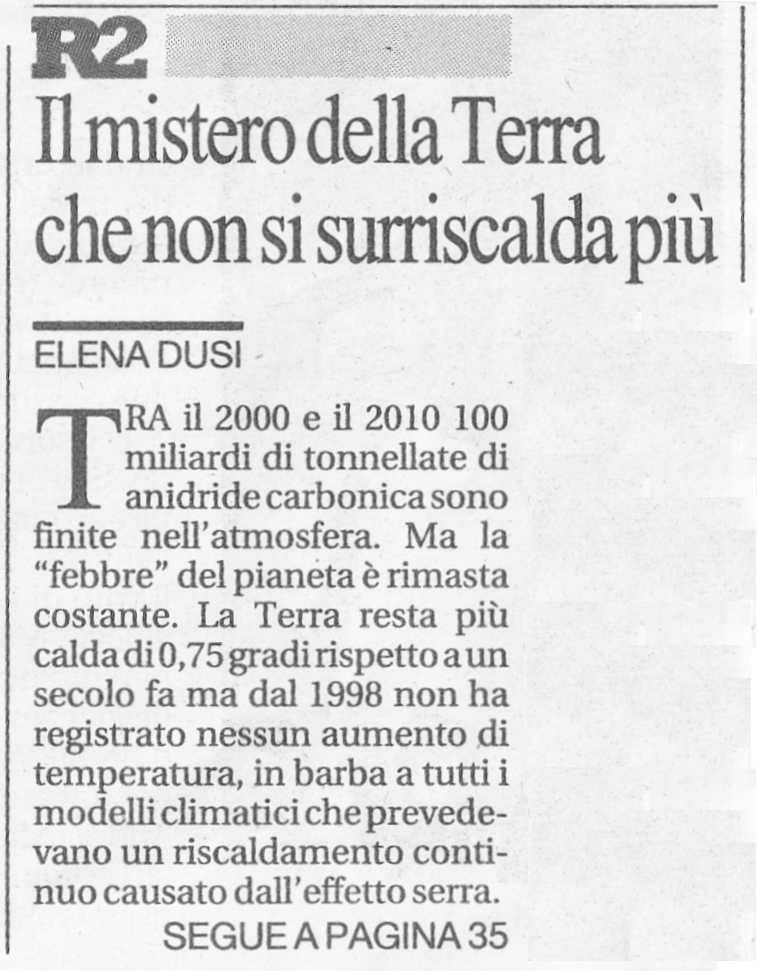

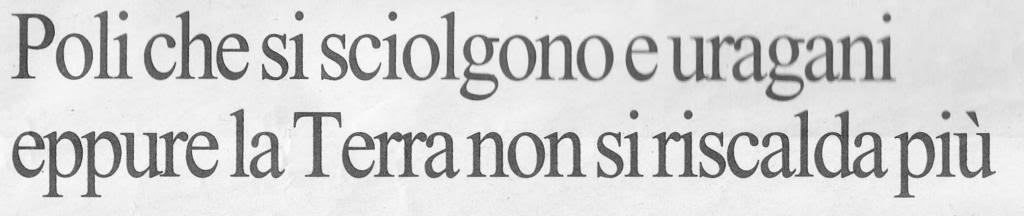

La cosa originale dell’articolo di Elena Dusi pubblicato su Repubblica non è l’aver dato una notizia (il mancato riscaldamento.. in barba ai modelli) infondata, ma il fatto che sia stato ripreso da altri giornali con risultati piuttosto divertenti. Analizzare quanto successo fa capire come funziona un certo tipo di informazione, e perché i giornali più seri non dovrebbero “sparare” bufale nei titoli in prima pagina.

Il quotidiano Libero è partito da quanto scritto su Repubblica in un misurato articolo intitolato “Il riscaldamento globale non c’è, ma ci è già costato 300 miliardi”, firmato da Maurizio Stefanini e pubblicato l’11 aprile.

A differenza dell’articolo di Dusi, si tratta di un articolo negazionista, che sostiene l’inesistenza del problema climatico e l’inutilità di occuparsene. L’occhiello“Ambientalisti smentiti” sembra voler confinare il riconoscimento del riscaldamento globale in corso a qualche associazione ambientalista, mentre l’esistenza e la gravità di questo problema è stato accettato non solo da tutte le organizzazioni scientifiche, ma dal G8 e da tutti i paesi del mondo in centinaia di documenti, dalla Convenzione ONU sul Clima (nel 1992!) al “Doha Gateway” (2012). Continua a leggere…

A differenza dell’articolo di Dusi, si tratta di un articolo negazionista, che sostiene l’inesistenza del problema climatico e l’inutilità di occuparsene. L’occhiello“Ambientalisti smentiti” sembra voler confinare il riconoscimento del riscaldamento globale in corso a qualche associazione ambientalista, mentre l’esistenza e la gravità di questo problema è stato accettato non solo da tutte le organizzazioni scientifiche, ma dal G8 e da tutti i paesi del mondo in centinaia di documenti, dalla Convenzione ONU sul Clima (nel 1992!) al “Doha Gateway” (2012). Continua a leggere…

Proviamo a spiegare di nuovo la differenza partendo dall’articolo “Il mistero della Terra che non si surriscalda più”, uscito su Repubblica il 10 aprile.

“Dal 1998 [il pianeta] non ha registrato nessun aumento di temperatura, in barba a tutti i modelli climatici che prevedevano un riscaldamento continuo causato dall’effetto serra…”

“Dal 1998 [il pianeta] non ha registrato nessun aumento di temperatura, in barba a tutti i modelli climatici che prevedevano un riscaldamento continuo causato dall’effetto serra…”

scrive Elena Dusi. Frase da negazionista, non da giornalista sicuramente al corrente di fatti che nessuno contesta. Il decennio scorso è stato più caldo del precedente, che è stato più caldo del precedente che è stato più caldo del precedente. E i 9 anni più caldi sono stati registrati tutti quanti dal 1998 in poi, proprio da quando la temperatura avrebbe smesso di aumentare.

Il breve attacco in prima pagina rimanda a p. 47 dove l’occhiello e il titolo ripetono:

La temperatura resta più alta di 0,75 gradi rispetto a un secolo fa, ma dal 1998 a oggi non è mai aumentata. (…) Secondo gli esperti può essere un “time out”.

Bel mistero, in effetti. Che non sia il caldo a governare i processi del ghiaccio, come alcuni sembrano ritenere?

I lettori di Repubblica si rassicurino. Gli esperti citati dal loro quotidiano dicono che la Terra continua a scaldarsi. Sono gli autori di “Retrospective prediction of the global warming slowdown in the past decade” uscito su Nature Climate Change. Il loro modello mostra che, alla superficie di continenti e mari, il tasso di riscaldamento è rallentato (ma non fermato, come riferito da Elena Dusi) da un maggior assorbimento di calore/energia nei primi 700 metri da parte degli oceani.. Confermano così un’analisi dei dati registrati in mare e in atmosfera, uscita nel gennaio 2012 su Nature Geoscience. Continua a leggere…

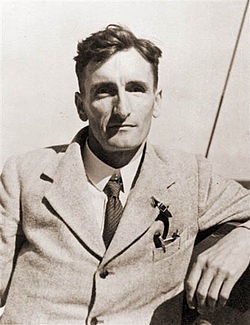

Nel 1938 Callendar fu il primo a mostrare che la terra si stava scaldando, e suggerì che molto di quel riscaldamento era dovuto all’aumento di CO2 causato dall’uso dei combustibili fossili

Guy Stewart Callendar (1898-1964) fu un ingegnere inglese che iniziò a occuparsi della sua passione, la meteorologia, durante i primi decenni del XX secolo, quando il dibattito sui cambiamenti climatici era sostanzialmente sopito. Dopo il lavoro pionieristico di Arrhenius e la critica di Angstrom, la scienza restava senza una teoria largamente accettata che spiegasse quale potesse essere la causa dei grandi cambiamenti climatici del passato, già noti all’epoca.

Riprendendo l’idea di Arrhenius, al meticoloso Callendar venne in mente di valutare quale fosse stato l’andamento della temperatura media planetaria negli ultimi decenni. Ricorse alla raccolta dello Smithsonian “World Weather Record” che includeva i dati di circa 200 stazioni con diversi milioni di dati, e ne valutò l’affidabilità e quella che oggi chiameremmo omogeneità, cioé la coerenza nel tempo dei modi e sistemi di misura. Lo stesso fece con le scarse misure di concentrazione di CO2 disponibili all’epoca.

Callendar presentò alla Royal Meteorological Society i risultati della sua ricostruzione della temperatura media planetaria degli ultimi cinquant’anni, una novità assoluta,. I dati raccolti mostravano un lieve ma misurabile aumento delle temperature e che il riscaldamento risultava essere maggiore nell’emisfero nord, alle alte latitudini e in quota, tutti fenomeni coerenti con un aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. Rifece dei calcoli simili a quelli di Arrhenius utilizzando dati aggiornati ma, sappiamo oggi, considerando erroneamente solo il bilancio radiativo in superficie. Le pubblicazioni di Callendar (qui la più importante) attirarono una certa attenzione, ed i libri di testo di climatologia del 1940 e 1950 includevano normalmente un breve riferimento ai suoi studi. Ma la maggior parte dei meteorologi considerò scarsamente credibile l’idea di Callendar. Continua a leggere…

Il titolo, «Arriva Caronte». «Impossibile», prende sul serio e rilancia la pratica in voga in certi siti di previsioni meteo di dare nomi arbitrari e un po’ sciocchi a fenomeni meteorologici (vedi

Il titolo, «Arriva Caronte». «Impossibile», prende sul serio e rilancia la pratica in voga in certi siti di previsioni meteo di dare nomi arbitrari e un po’ sciocchi a fenomeni meteorologici (vedi

Negli ultimi 2 secoli il sistema climatico terrestre ha mostrato notevoli cambiamenti dovuti sia a cause naturali che umane; l’aumento della temperatura media terrestre è una delle questioni meglio documentate e la comunità scientifica è sostanzialmente concorde nel ritenere che il meccanismo fisico alla base del riscaldamento climatico sia

Negli ultimi 2 secoli il sistema climatico terrestre ha mostrato notevoli cambiamenti dovuti sia a cause naturali che umane; l’aumento della temperatura media terrestre è una delle questioni meglio documentate e la comunità scientifica è sostanzialmente concorde nel ritenere che il meccanismo fisico alla base del riscaldamento climatico sia

Due anni fa ha destato un certo interesse l’ipotesi avanzata da alcuni fisici solari secondo cui il sole potrebbe entrare in una fase di attività particolarmente bassa con una totale assenza di macchie solari. Non che sia in sé una ipotesi eclatante, sappiamo bene che l’attività solare non è costante. Ma l’unica fase di quiete ben documentata di cui siamo a conoscenza si è verificata nella seconda metà del XVII secolo (minimo di Maunder) e per la fisica solare sarebbe senz’altro interessante poterne seguire un’altra con gli strumenti di monitoraggio moderni.

Due anni fa ha destato un certo interesse l’ipotesi avanzata da alcuni fisici solari secondo cui il sole potrebbe entrare in una fase di attività particolarmente bassa con una totale assenza di macchie solari. Non che sia in sé una ipotesi eclatante, sappiamo bene che l’attività solare non è costante. Ma l’unica fase di quiete ben documentata di cui siamo a conoscenza si è verificata nella seconda metà del XVII secolo (minimo di Maunder) e per la fisica solare sarebbe senz’altro interessante poterne seguire un’altra con gli strumenti di monitoraggio moderni. «Il dibattito è concluso. Sappiamo cosa dice la scienza. Conosciamo i rischi, e sappiamo che il momento di agire è questo». Con queste parole, nel giugno del 2005, il governatore della California Arnold Schwarzenegger annunciò l’inizio della sua battaglia per ridurre le emissioni di gas serra. Schwarzenegger aveva ragione. Dalla metà degli anni ’90 nella comunità scientifica si è raggiunto un consenso di base sul riscaldamento globale, e l’agenzia indipendente Intergovernmental Panel on Climate Change dichiarò già nel 2001 senza esitazioni che «la maggior parte del riscaldamento osservabile negli ultimi 50 anni dipende dalle attività umane». Eppure, il dubbio è ancora diffuso. Una discreta parte di opinione pubblica in Nord America, ma anche nel Vecchio Continente, e alcuni autorevoli scienziati – per esempio i fisici Fred Singer, consulente della Casa Bianca durante la seconda amministrazione Reagan, e Frederick Seitz, tra le altre cose consulente della R.J. Reynolds Tobacco Company ma anche nel Vecchio Continente, sono convinte che non ci siano prove conclusive sul riscaldamento globale, o che se esso è reale non possiamo stabilire se dipenda da cause umane, oppure che se è reale e dipende dall’uomo, non ci si può comunque fare nulla. Com’è possibile? Non ci si può fidare nemmeno della scienza?

«Il dibattito è concluso. Sappiamo cosa dice la scienza. Conosciamo i rischi, e sappiamo che il momento di agire è questo». Con queste parole, nel giugno del 2005, il governatore della California Arnold Schwarzenegger annunciò l’inizio della sua battaglia per ridurre le emissioni di gas serra. Schwarzenegger aveva ragione. Dalla metà degli anni ’90 nella comunità scientifica si è raggiunto un consenso di base sul riscaldamento globale, e l’agenzia indipendente Intergovernmental Panel on Climate Change dichiarò già nel 2001 senza esitazioni che «la maggior parte del riscaldamento osservabile negli ultimi 50 anni dipende dalle attività umane». Eppure, il dubbio è ancora diffuso. Una discreta parte di opinione pubblica in Nord America, ma anche nel Vecchio Continente, e alcuni autorevoli scienziati – per esempio i fisici Fred Singer, consulente della Casa Bianca durante la seconda amministrazione Reagan, e Frederick Seitz, tra le altre cose consulente della R.J. Reynolds Tobacco Company ma anche nel Vecchio Continente, sono convinte che non ci siano prove conclusive sul riscaldamento globale, o che se esso è reale non possiamo stabilire se dipenda da cause umane, oppure che se è reale e dipende dall’uomo, non ci si può comunque fare nulla. Com’è possibile? Non ci si può fidare nemmeno della scienza?  Per capire come le piante reagiscono alla CO2, è necessario approfondire il funzionamento del processo di fotosintesi.

Per capire come le piante reagiscono alla CO2, è necessario approfondire il funzionamento del processo di fotosintesi.

A differenza dell’articolo di Dusi, si tratta di un articolo negazionista, che sostiene l’inesistenza del problema climatico e l’inutilità di occuparsene. L’occhiello“Ambientalisti smentiti” sembra voler confinare il riconoscimento del riscaldamento globale in corso a qualche associazione ambientalista, mentre l’esistenza e la gravità di questo problema è stato accettato non solo da tutte le organizzazioni scientifiche, ma dal G8 e da tutti i paesi del mondo in centinaia di documenti, dalla Convenzione ONU sul Clima (nel 1992!) al “Doha Gateway” (2012).

A differenza dell’articolo di Dusi, si tratta di un articolo negazionista, che sostiene l’inesistenza del problema climatico e l’inutilità di occuparsene. L’occhiello“Ambientalisti smentiti” sembra voler confinare il riconoscimento del riscaldamento globale in corso a qualche associazione ambientalista, mentre l’esistenza e la gravità di questo problema è stato accettato non solo da tutte le organizzazioni scientifiche, ma dal G8 e da tutti i paesi del mondo in centinaia di documenti, dalla Convenzione ONU sul Clima (nel 1992!) al “Doha Gateway” (2012).  “Dal 1998 [il pianeta] non ha registrato nessun aumento di temperatura, in barba a tutti i modelli climatici che prevedevano un riscaldamento continuo causato dall’effetto serra…”

“Dal 1998 [il pianeta] non ha registrato nessun aumento di temperatura, in barba a tutti i modelli climatici che prevedevano un riscaldamento continuo causato dall’effetto serra…”