Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024

Le consuete analisi di inizio anno sui dati della NOAA/NCEP e, per confronto, su quelle relative ad altri tre database climatici, concordano sul fatto che, per il secondo anno consecutivo (ma come anche successo nel 2019 e nel 2020), l’anno appena trascorso è risultato il più caldo da quando si misurano le temperature. L’aumento di temperatura di +1,54 °C rispetto al periodo preindustriale è un dato molto preoccupante, ma ancora non implica il superamento del limite previsto dell’accordo di Parigi. Anche in Italia l’anomalia registrata è stata record, pari a quella del 2022, pari a +2,24°.

Eccoci giunti al consueto appuntamento di inizio anno, in cui si osservano gli andamenti relativi all’anno appena trascorso in termini di temperature medie globali. In realtà, guardando i post analoghi degli ultimi anni (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, …), si vede come si potrebbero utilizzare molti dei commenti già fatti, cambiando (in aumento) soltanto i valori delle anomalie annuali. La nuova normalità della climatologia recente è questo susseguirsi di record, quello del 2024 è il terzo nell’ultimo decennio.

Ma veniamo al dunque. Nell’attesa dei comunicati ufficiali dei vari centri climatici, attesi per il 10 gennaio, uso come riferimento abituale le anomalie di temperatura estratte dal database NOAA/NCEP della NOAA, che fornisce i dati su punti griglia equispaziati di 2,5° in longitudine e latitudine, paragonandole con i valori di alcuni database storici (GISS, HadCRU, ERA5), a oggi ancora incompleti, in cui ho considerato gli ultimi dodici mesi disponibili. Per quanto riguarda i dati NOAA, oltre all’anomalia su tutto il globo terrestre, calcolerò anche – come d’abitudine – la media relativa ad un rettangolo che comprende l’Italia e i mari prospicienti.

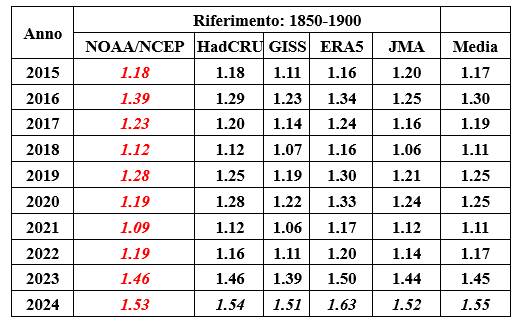

I valori in tutte le tabelle sono le anomalie rispetto al periodo storico 1850-1900 (noto come periodo preindustriale), mentre le mappe mostrano le anomalie rispetto al trentennio più recente (1991-2020), semplicemente perché il database NOAA/NCEP non arriva indietro nel tempo fino al 1800. Nella tabella 1 sono riportati sono i principali risultati a scala mondiale relativi all’ultimo decennio (i valori degli anni precedenti possono essere reperiti sui post degli anni precedenti).

Tabella 1 – Anomalie di temperatura media globale negli anni 2015-2024 secondo NOAA/NCEP e altri quattro centri climatici. I valori sono espressi in °C, e sono riferiti al periodo preindustriale (anni prima del 1901), ovvero: per HadCRU, il periodo 1880-1900; per GISS, il periodo 1850-1900). Per i database NOAA/NCEP, ERA5 e JMA, che non si estendono così tanto a ritroso nel tempo, l’anomalia preindustriale è stata ricalcolata usando la differenza climatica dei dati GISS. Infine, il valore del 2024 per HadCRU, GISS, ERA5 e JMA è stato calcolato sul periodo dicembre 2023–novembre 2024. L’ultima colonna riporta il valore medio sui quattro database.

Come già accaduto l’anno scorso, il 2024 risulta l’anno più caldo secondo tutti i database, con distacco rispetto al 2023 che già era fortemente in rialzo rispetto agli anni precedenti. L’anomalia del database NOAA/NCEP risulta all’interno di un intervallo di 0,12 °C tra i quattro database, ed è simile a quelle dei database HadCRU, GISS, e JMA, mentre quella di ERA5 risulta superiore di circa un decimo di grado. Questo, come noto, è dovuto a diverse metodologie per elaborare i dati rilevati dalle stazioni meteo.

L’anomalia record del 2024 è la seconda consecutiva. Nel decennio recente, questo era già successo altre due volte: due record consecutivi nel biennio 2019-2020, e addirittura tre record consecutivi nel triennio 2014-2016.

Va ricordato ancora una volta che la presenza di un anno record, di per sé, non implica necessariamente che il clima stia cambiando. Il clima non si misura con i record, ma guardando il trend su un periodo lungo, un ventennio o un trentennio. Se esiste un trend statisticamente significativo, allora si può parlare di cambiamento climatico. Tuttavia, se in un trentennio i record si ripresentano di continuo, tendono inevitabilmente ad influenzare anche il trend trentennale, e allora anche questi record singoli ripetuti diventano un segnale che evidenzia che il clima sta cambiando.

El Niño ha avuto ancora un ruolo in questo record?

Parlando di trend climatici, non si può mai evitare di dare un’occhiata al fenomeno El Niño, o meglio, alla teleconnessione ENSO. Questo perché, come ricordato già più volte (si veda ad esempio il discorso riassunto qui), la presenza della fase El Niño o della fase La Niña della teleconnessione ENSO influiscono sensibilmente sulle temperature superficiali dell’oceano Pacifico tropicale, e quindi anche sulle anomalie termiche superficiali a scala globale. ENSO non è l’unica pseudociclicità che influenza il clima, ma è una delle più significative. In particolare, le anomalie sono più positive in presenza della fase El Niño.

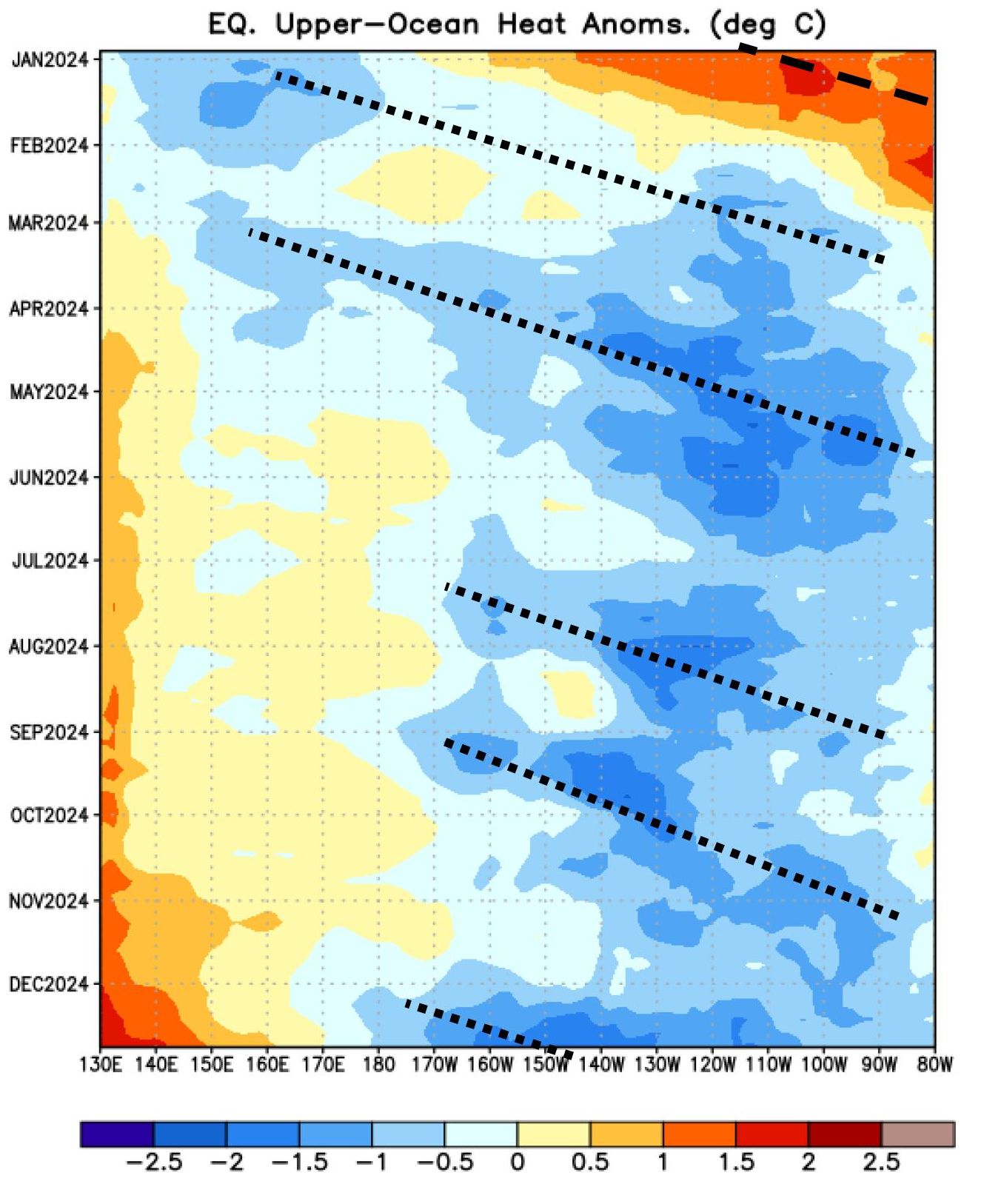

Cosa è successo nel 2024? Come si può osservare dalla Fig. 1, in tutto il corso del 2024 nel Pacifico tropicale si sono alternate fasi calde e fredde (vedere le linee tratteggiate, che in un diagramma spazio-tempo come questo – in ascissa la longitudine, in ordinata i mesi – mostrano le transizioni temporali). I moti di upwelling (risalita delle acque fredde profonde verso la superficie), iniziati nei mesi di gennaio, marzo, luglio, settembre e dicembre 2024, e il conseguente raffreddamento della superficie dell’oceano, si sono alternati ai moti di downwelling (sprofondamento dell’acqua dalla superficie verso la profondità) e al corrispondente riscaldamento determinato dal fatto che il downwelling può creare uno strato di acqua più calda vicino alla superficie che agisce come una sorta di isolante riducendo la perdita di calore nell’atmosfera.

Pur nell’alternanza del fenomeno, globalmente la porzione di oceano con anomalie negative di energia termica (prevalenti nel settore centro-orientale) ha prevalso su quella con anomalie positive (prevalente nel settore occidentale) nell’oceano Pacifico tropicale, con un contributo complessivo quindi piccolo ma negativo. Questo permette di concludere che l’anomalia record del 2024 non è spiegabile con la fase El Niño, visto che in realtà il contributo complessivo della teleconnessione ENSO è stato di lieve raffreddamento.

Figura 1 – Anomalie di temperatura superficiale oceanica mediate nelle regioni del Pacifico equatoriale nel corso del 2024. L’asse orizzontale rappresenta la longitudine, i colori la temperatura. Fonte: NOAA/NCEP.

Questo fatto differenzia molto l’andamento del 2024 da quello degli ultimi anni, visto che nei precedenti casi di fase El Niño molto positiva (1982-82, 1997-98 e 2015-16) si erano sempre verificate anomalie record. Il fatto che i record delle temperature globali si è verificato anche senza un contribuito della teleconnessione ENSO indica che ci sono altri fenomeni a scala globale che stanno influenzando queste anomalie: questo è stato l’oggetto di numerosi lavori scientifici, che hanno valutato ad esempio come importanti gli effetti della riduzione degli aerosol (agenti raffreddanti) per via delle politiche di contenimento delle emissioni di solfati dal trasporto marittimo o della riduzione del ghiaccio marino antartico sul trasferimento di calore dall’oceano all’atmosfera in quella zona. Un’indicazione di alcuni di questi fattori, o anche dei feedback presenti nel sistema climatico, può derivare dall’analisi della distribuzione geografica delle anomalie termiche nel 2024.

L’andamento nel mondo

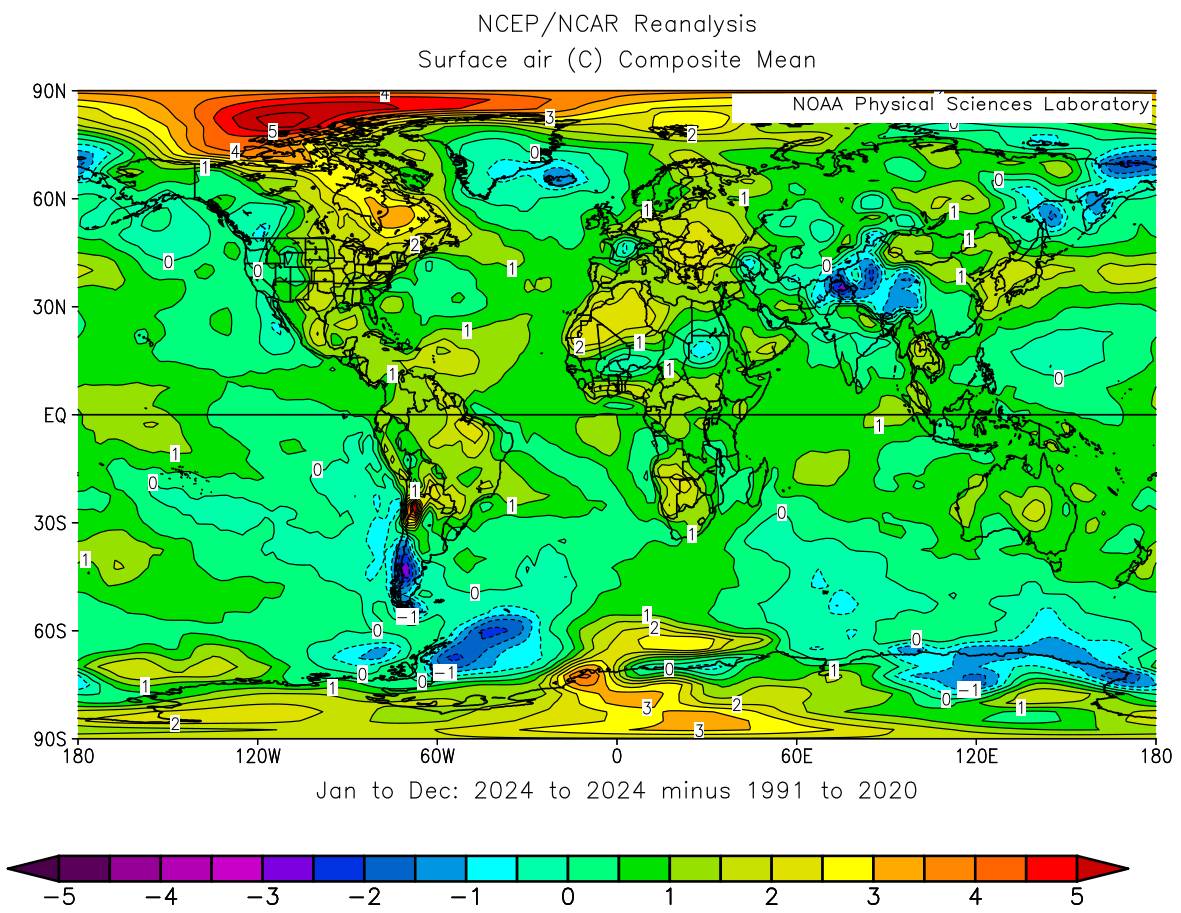

Figura 2 – Anomalie di temperatura superficiale per il 2024 rispetto al trentennio 1991-2020. Fonte dei dati: NOAA/NCEP. Credit: NOAA/ESRL Physical Sciences Laboratory, Boulder Colorado.

Guardando la distribuzione delle anomalie sul planisfero, i valori maggiori si trovano sulle zone polari, oltre il circolo polare artico (con picchi di oltre 5 °C a nord del Canada) e in Antartide (picchi di 3,5 °C), ma con valori ragguardevoli anche su molte aree continentali, tra cui si citano il Sahara occidentale, l’Europa e gli Stati Uniti, e l’Australia. Al contrario, l’Asia nordorientale, la regione tra Tibet e India, parte delle zone andine, parte della Groenlandia e la porzione di Antartide affacciata all’Australia mostrano deboli anomalie termiche negative, al più di -1 °C. Sul Pacifico tropicale si nota anche in questo caso la contrapposizione tra l’anomalia calda ad ovest e quella fredda verso le coste sudamericane, anche se, in media, le anomalie sugli oceani sono mediamente inferiori e sono presenti, sia pure in minoranza, alcune aree ad anomalia negativa, di cui le più vistose in prossimità delle coste Antartiche e dell’Islanda. Queste ultime due anomalie fredde, presenti proprio nelle due zone degli oceani dove le correnti di downwelling (sprofondamento) sono maggiormente intense nel mondo, potrebbero essere il sintomo di un rallentamento delle correnti discendenti in tali aree, e quindi un rallentamento del nastro trasportatore globale, ovvero della grande circolazione oceanica che ridistribuisce il calore nel mondo. Come è noto, infatti, gli oceani hanno un contributo notevole nella ridistribuzione a lungo termine del calore (energia termica) sul globo terrestre, attraverso gli scambi tra acque superficiali e profonde. Nel nostro emisfero, l’unica regione in cui questo accade è quella del nord Atlantico, alle latitudini di Islanda e Groenlandia, tra il Canada e la Scandinavia, dove le acque oceaniche relativamente meno dense si inabissano, generando il cosiddetto AMOC (dall’inglese Atlantic Meridional Overturning Circulation, traducibile in italiano come capovolgimento meridionale della circolazione atlantica). Nell’emisfero australe, invece, le correnti si inabissano tutto intorno alle coste dell’Antartide, con il punto più attivo nei pressi della penisola antartica. Se queste correnti di sprofondamento rallentano, il risultato è un’anomalia fredda presente nelle acque superficiali proprio in quei punti. Come è noto, negli ultimi anni diversi articoli hanno ipotizzato un rallentamento dell’AMOC nel prossimo futuro (si vedano due recenti post pubblicati su questo tema, qui e qui), con conseguenze notevoli sul clima delle nazioni che si affacciano sull’oceano Atlantico nell’emisfero nord (inclusa anche la zona del Mediterraneo). Si noti che l’indebolimento dell’AMOC porta temperature superficiali più fredde perché riduce il trasporto di calore nella regione, favorendo il trasporto di acqua fredda dal vicino Oceano Artico.

E in Italia?

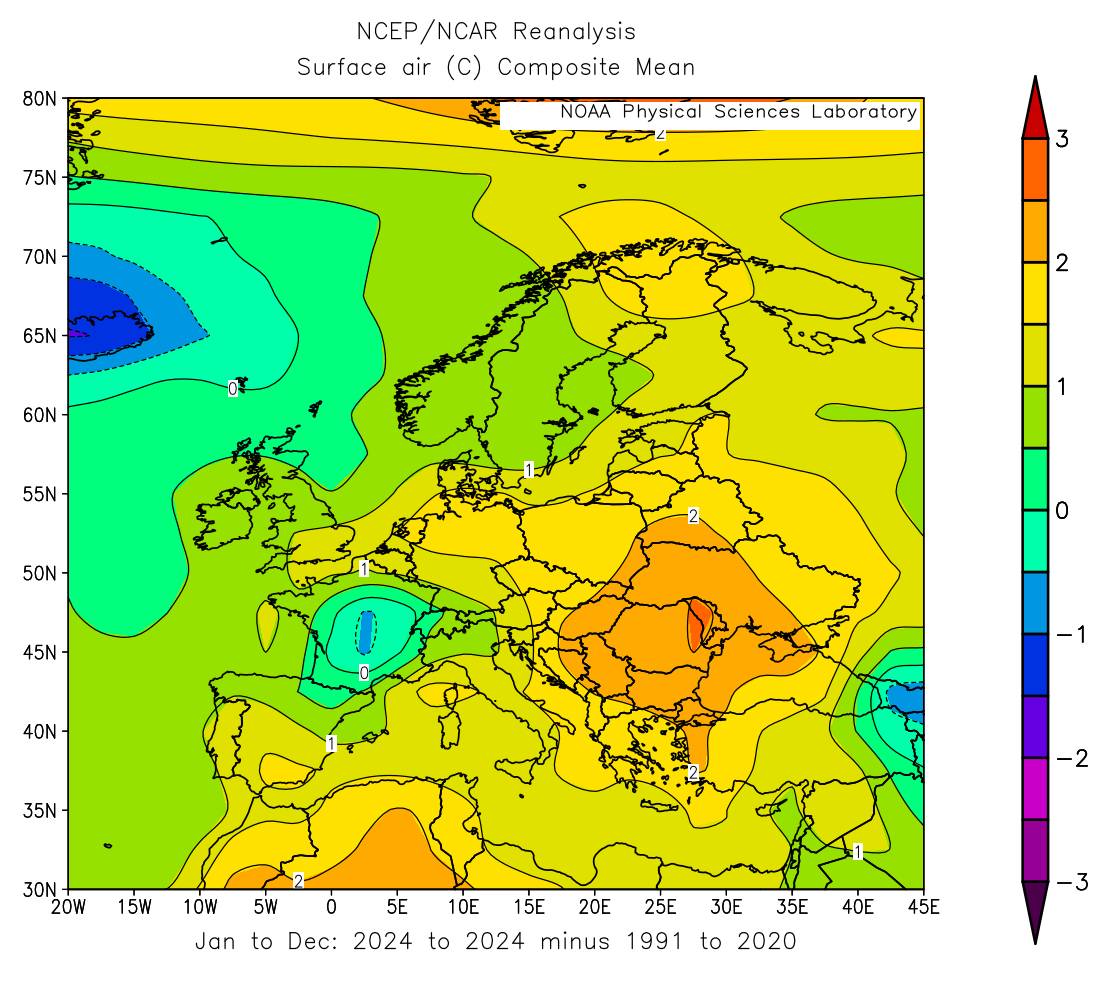

Figura 3 – Anomalie di temperatura superficiale per il 2024 rispetto al trentennio 1991-2020 relativamente all’area europea. Fonte dei dati: NOAA/NCEP. Credit: NOAA/ESRL Physical Sciences Laboratory, Boulder Colorado.

A livello europeo, la colorazione della mappa in Figura 3 parla da sola: si osservano anomalie positive su quasi tutta l’Europa, salvo la parte centrale della Francia, la zona intorno all’Islanda e l’area ad est del mar Nero. Al contrario, l’anomalia di 2 °C è superata su una vasta area dell’Europa orientale, centrata sulla Romania, e gran parte del continente ha fatto registrare un’anomalia superiore a 1 °C.

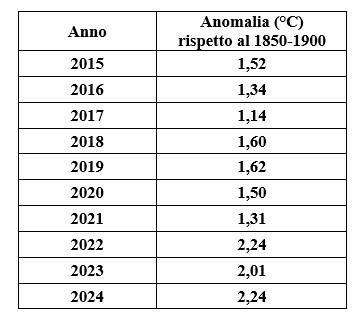

Ricordando che i valori mostrati nella mappa sono riferiti al periodo 1991-2000, e risultano di circa 0,9 °C inferiori a quelli riferiti al periodo 1850-1900, si vede come gran parte del territorio continentale – inclusa l’Italia – mostri valori superiori ai 2 °C rispetto al periodo preindustriale. Il valore medio sul rettangolo italiano uguaglia il valore di due anni fa, pari a 2,24 °C (record assoluto della serie NOAA/NCEP per l’Italia: all’epoca lo avevo definito un valore “monstre” – e , guardando la tabella 2, se ne intuisce il motivo – ma, alla fine, se è stato uguagliato solo due anni dopo, tale non può più definirsi…). Notiamo anche, dalla mappa, come il record non sia stato assoluto solo perché le aree alpine e il nordovest hanno mostrato un’anomalia leggermente inferiore. In ogni caso, questi valori molto elevati e ben superiori all’anomalia globale confermano il ruolo di hot-spot del bacino Mediterraneo nel panorama climatico globale. Si noti che il Mediterraneo non è l’unico hot-spot: l’Artico, infatti, mostra anomalie ben superiori a quelle del Mediterraneo, ma è anche vero che è molto meno abitato.

Tabella 2 – Anomalie di temperatura media sul territorio italiano negli anni dal 2015 al 2024 secondo NOAA/NCEP. I valori sono espressi in °C. I valori sono riferiti al periodo preindustriale, 1850-1900 (l’anomalia preindustriale è stata ricalcolata usando la differenza climatica dei dati GISS).

La Tabella 3 mostra l’andamento dei valori medi mensili delle anomalie termiche sul territorio italiano (che in realtà, trattandosi di un database su punti griglia, include necessariamente al suo interno anche una porzione di mari prospicienti la terraferma, nonché di territorio straniero limitrofo), riferiti al periodo preindustriale (tale anomalia è stata ricalcolata usando la differenza climatica dei dati GISS, aumentando di 0,9 °C i dati relativi al periodo 1991-2020). In sette mesi su dodici si è superata l’anomalia di +2 °C rispetto al periodo preindustriale, mentre negli altri cinque non si è mai scesi a meno di 1,2 °C di anomalia; il valore record spetta al mese di febbraio, con oltre +4 °C di anomalia. Inoltre, nessun mese ha mostrato anomalie negative neppure rispetto al periodo climatico più recente del 1991-2020.

Tabella 3 – Anomalie di temperatura media sul territorio italiano in tutti i mesi del 2024 secondo NOAA/NCEP. I valori sono espressi in °C rispetto al periodo preindustriale.

Quale futuro ci attende?

Il dato del 2024 tuttavia risulta molto significativo perché l’anomalia ha superato il valore di 1,5 °C rispetto al periodo preindustriale. Matematicamente, il numero 1,5 non è diverso da altri numeri reali, ma ha un profondo valore simbolico. La stessa cosa era avvenuta nel 2018, quando era stata superata la soglia simbolica dei 400 ppm di concentrazione di CO2, ad esempio. Il superamento di una soglia simbolicamente rappresenta l’uscita da uno spazio definito. Di queste transizioni simboliche sono piene la letteratura, la storia e la mitologia. In campo climatologico l’esistenza di possibili soglie di transizione (tipping point), superate le quali il clima pianeta si comporta in modo diverso, è oggetto di un importante dibattito scientifico da quasi 20 anni (si vedano i precedenti post su questo tema), da cui emerge come non esista singola una singola soglia critica per l’intero sistema climatico, ma più soglie critiche per i diversi sistemi che possono soggetti a transizioni brusche (tipping element).

La soglia simbolica di 1,5 °C spesso viene citata come la soglia da non superare al fine di rispettare l’Accordo di Parigi. Tale accordo in realtà contiene all’articolo 2 un obiettivo a “limitare il riscaldamento globale al di sotto di +2 °C rispetto al periodo preindustriale e a proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 °C”. In alter parole il vero obiettivo dell’Accordo di Parigi è limitare il riscaldamento globale “ben sotto +2°C”, mentre +1,5° è stato citato come obiettivo secondario. Da notare che, come spiegato dal Rapporto Speciale su 1,5° di riscaldamento globale (cap. 1.2.1), “il riscaldamento in un dato momento è definito come la media globale delle temperature combinate della superficie terrestre, dell’aria e del mare per un periodo di 30 anni incentrato su quel momento”. Di conseguenza, aver raggiunto un riscaldamento globale di 1,5°C in un singolo anno, o in qualche anno, non significa che è stato superato il limite previsto dell’Accordo di Parigi.

Va detto però che qualche anno fa questa soglia di 1,5 °C sembrava ancora un valore che si sarebbe potuto raggiungere molto lontano nel tempo, ma quando il trend continua ad essere positivo anche i valori apparentemente lontani, dopo un po’ di tempo, si avvicinano inesorabilmente. E quindi presto arriverà il momento in cui anche i minimi dell’andamento delle anomalie rimarranno al di sopra di questa soglia. Del resto, con le emissioni di gas serra in continua crescita, anno dopo anno (seppur con un tasso di aumento inferiore al passato), non ci si può aspettare che le concentrazioni degli stessi smettano di aumentare, e quindi non ci si può aspettare un rallentamento nell’inesorabile aumento delle anomalie termiche.

Testo di Claudio Cassardo, con contributi di Stefano Caserini

20 responses so far

Grazie dell’articolo.

Dovreste correggere la tabella 2, avete inserito la 3 al suo posto.

Fatto, grazie.

Buonasera e grazie per questo articolo completo ed esaustivo.

L’unica cosa su cui vorrei intervenire, riguarda il ruolo di El Nino che, a mio parere, ha invece una significatività pesante nel determinare la dinamica di temperatura globale anche in questa accoppiata di anni 2023-2024. Tanto che, già nei primi mesi dell’anno, io, che non sono nessuno, in un commento in altro sito, avevo già descritto la forte probabilità che il 2024 superasse ancora il già clamoroso record del 2023. E questo semplicemente osservando attentamente le tempistiche di durata di El Nino, che come per il 1997-1998 e il 2015-2016, si è sempre mantenuto ancora positivo per altri 4-5 mesi durante il secondo anno delle accoppiate citate, in questo caso il 2024, per poi essere seguito peraltro da una fase ENSO sostanzialmente neutra. Una sorta di schema che si ripete, mai uguale, ma molto simile. Gli effetti del riscaldamento globale sono invece molto evidenti per il fatto che i picchi di temperatura media globale raggiunta durante queste accoppiate di anni con El Nino attivo, si spostano sempre più in alto.

Il mistero del riscaldamento oceanico del 2024: forse c’entrano anche e i nuovi filtri delle centrali a carbone cinesi…

https://phys.org/news/2025-01-extreme-ocean-mysteries.html

https://www.repubblica.it/economia/2025/01/10/news/dalla_florida_a_valencia_l_anno_piu_caldo_costa_320_miliardi_catastrofi_naturali_california_incendi_munich_re-423929385/?ref=RHLM-BG-P8-S1-T1

Il 2024 è stato l’anno più caldo della Storia e per questo le catastrofi naturali hanno fatto perdere 320 miliardi di dollari, di cui solo 140 coperti dagli assicuratori.

Colpa soprattutto di uragani, inondazioni e grandinate, che hanno prodotto quasi metà del conto e fanno archiviare quello appena trascorso come il terzo anno più “dannoso” dal 1980.

C’è una sola causa, per tutto. Il cambiamento climatico, che ha reso l’anno chiuso il più caldo di sempre con la temperatura media che per “la prima volta ha superato di circa 1,5 gradi i livelli industriali, rendendo gli ultimi undici anni i più caldi dall’inizio delle registrazioni sistematiche”. A scriverlo è il resoconto annuale di Munich Re, che ha tutto l’interesse a far bene i conti essendo un riassicuratore globale, che copre le compagnie assicurative dai rischi danni. «La fisica è chiara: più alta è la temperatura, più vapore acqueo e quindi energia vengono rilasciati nell’atmosfera. La macchina meteorologica del pianeta sta ingranando una marcia in più – spiega, crudo e semplice, Tobias Grimm, capo dei climatologi di Munich Re – Tutti pagano il prezzo del peggioramento del meteo, ma soprattutto le popolazioni dei Paesi a scarsa protezione assicurativa o scarso sostegno pubblico per riprendersi».

In Europa dall’inondazione di Valencia, oltre 200 morti e 11 miliardi di danni (4,2 dei quali coperti delle compagnie), che ha fatto cadere la pioggia di un anno in un solo giorno, fino alle inondazioni in Europa centro-orientale e nel Centro Italia, che l’estate scorsa sono costate oltre 9 miliardi (4 assicurati). «Il 2024 ha evidenziato la crisi climatica in Italia – ha detto Thomas Wilde, ad di Munich Re Italia – Gli eventi estremi, dalle alluvioni alle grandinate, dalle ondate di calore alle raffiche di vento, pur non eguagliando i danni assicurati del 2023, hanno avuto un impatto significativo sulle economie locali e sul panorama assicurativo. Va rafforzato l’impegno verso soluzioni innovative per mitigare i rischi e per favorire uno sviluppo sostenibile che protegga le generazioni future».

Per non parlare di quello che sta succedendo in queste ore a Los Angeles.

https://www.youtube.com/watch?v=mMYvuY_MLMQ

Questa è un’intervista a uno scienziato del clima americano.

Si lamenta che il New York Times gli ha censurato alcuni passaggi di un suo articolo per annacquarne il contenuto.

Il NYT gli ha censurato un altro passaggio in cui ricorda che sia Obama che Biden erano orgogliosi dei successi dell’industria petrolifera sotto di loro.

I danni fatti da Obama in otto anni sono veramente incalcolabili.

Scusa Claudio,

un altro elemento naturale che si aggiunge dovrebbe essere anche quello che il ciclo solare nel 2024 stava raggiungendo il suo massimo, che si avrà probabilmente nel 2025. Inoltre, ovviamente abbiamo la forzante antropica in continuo aumento. In termini di temperatura globale, aggiungere questi due fattori può far chiudere il cerchio?

Macchè incendi di Los Angeles, sui social Maga ha già trovato la spiegazione: sono stati accesi dai democratici per mettere in difficoltà Trump sui temi del cambiamento climatico.

Speriamo che nei prossimi post ci spieghino anche come hanno fatto i perfidi democratici a scatenare la grave siccità che attanaglia il sud della California, https://droughtmonitor.unl.edu/, e i venti fortissimi che hanno alimentato le fiamme.

Il massimo solare è citato da Copernicus fra le “altre cause” del record di temperature 2023 e 2024

2024 and 2023 appear to be exceptionally warm because of accelerating human-induced climate warming and an unusually warm phase of oceanic variability, with unprecedented SST anomalies in multiple regions. Other factors which may also have had an influence on one or both years include:

the Hunga Tonga–Hunga Haʻapai volcanic eruption in January 2022 – warming due to increased stratospheric water vapour, but cooling due to aerosols

lower sulphur dioxide emissions by shipping – warming due to reduced aerosols

reduced amounts of low-level cloud – warming of the climate system from increased absorption of solar radiation

solar cycle maximum – warming from increased solar energy reaching Earth

temperature/water-vapour feedback mechanism – warming from the enhanced greenhouse effect of additional water vapour in the atmosphere

Ma da una veloce ricerca, non sembra che qualcuno abbia ancora quantificato il suo contributo.

Da questo grafico NASA, l’effetto ciclo solare sembra comunque veramente minimo e quindi facilmente sepolto dagli altri fattori (il massimo massimo solare dal 1880, quelle del 1960, coincise con una lieve diminuzione delle temperature…)

https://assets.science.nasa.gov/dynamicimage/assets/science/esd/climate/2023/11/Solar_Irradiance_graph_2021-01.png

Ci fu un economista (del gruppetto dei primi marginalisti, non ricordo bene, al momento non ho accesso ai miei libri) il quale affermò che i cicli economici erano condizionati dai cicli solari (una maggiore attività del sole produceva raccolti più abbondanti e tutta l’economia nel suo complesso reagiva positivamente).

Non ho mai approfondito se questa tesi avesse un qualche fondamento, anche rapportata alle effettive conoscenze che si avevano allora. Mi sembrava però come minimo tirata per i capelli. In sostanza, non bastava la percezione degli uomini, molti dei quali dipendevano nella loro sopravvivenza dai capricci del tempo atmosferico, ma ci volevano le accurate osservazioni degli astronomi.

Alla gente piace questo genere di ipotesi. Fa sentire più intelligenti e più informati rispetto al resto del pubblico.

Quando ormai, negli anni ’90, il problema del riscaldamento globale cominciò a porsi con un’evidenza sempre più cogente, mi ricordo quando Giorgio Bocca riesumò questo tipo di teorie spiegando all’inclita e al volgo che l’origine antropica del riscaldamento terrestre era una colossale stupidaggine. Milankovic aveva già risolto il problema con la sua teoria sui parametri orbitali del nostro pianeta.

Bocca, Scalfari e compagnia: gente così non ne nasce più. Per fortuna.

… Peraltro, tornando al mio ragionamento dell’individuazione di un pattern abbastanza ricorrente che lega i valori delle temperature globali all’andamento della circolazione ENSO, rientrano in questa casistica anche le accoppiate 2004-2005 e 2009-2010.

E allora la domanda successiva è: “che succede poi nell’anno successivo a queste accoppiate e quindi nella fattispecie, cosa succederà nel 2025?”

Di solito, se non intervengono altri fattori importanti e influenti, tipo eruzioni vulcaniche particolari, con l’avvento di una fase successiva di Nina più o meno marcata, o anche prevalentemente neutra, si dovrebbe assistere a una diminuzione delle temperature globali di 0,1-0,15°C.

Vedremo, eventualmente ne riparliamo a fine anno.

@Fabio Vomiero

In realtà, nel report NOAA da cui ho estratto la fig. 1 (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf) viene specificato che le anomalie di SST sono state positive nella maggior parte dell’Oceano Pacifico centro-orientale fino ad aprile 2024, mentre da metà marzo 2024 le SST nei settori orientali sono state in media o sottomedia, propagandosi poi verso ovest. In media, su tutto l’anno 2024 e su tutti i settori tropicali, come si vede dalla figura, la SST è stata lievemente sottomedia. Si può quindi dire che, attualmente, sono presenti condizioni ENSO-neutrali in quanto le temperature superficiali del mare equatoriale (SST) sono prossime o inferiori alla media nell’Oceano Pacifico centrale e orientale. Le previsioni per il 2025 sono che si dovrebbe transire a condizioni di La Niña in gennaio, per poi tornare a condizioni neutrali a fine primavera. Siamo d’accordo che, vista l’inerzia del sistema climatico, le transizioni Niño-Niña si manifestano poi con ritardo sulle temperature medie globali, proprio per il fatto che non succede mai che tutto il Pacifico tropicale cambi segno dell’anomalia della SST, e molti ipotizzavano a inizio anno che, a meno di un evento di La Niña estremamente intenso nel 2024 (non prevedibile a inizio 2024), esisteva una probabilità cospicua di un secondo record consecutivo. Resta però il fatto che, mentre i precedenti anni con anomalie record erano capitati tutti durante eventi in condizioni di El Niño molto intense (come nel 2016), tali non sono state sia nel 2023 (intensità medio-bassa) che tantomeno nel 2024 (neutrale). L’ipotesi è che, in questa coppia di anni, ci sia stato uno (o più di uno) fattore di trigger aggiuntivo oltre a El Niño. Uno potrebbe essere la modifica della corrente dell’AMOC (visto che il 2024 è stato l’anno record anche per le SST dell’Atlantico boreale). Un altro potrebbe essere la riduzione degli aerosol atmosferici.

@Alessandro Saragosa

Le analisi di Munich Re evidenziano alcuni fattori che hanno amplificato le precipitazioni estreme. L’unica mia preoccupazione in questo tipo di analisi è che vengono amplificate le problematiche nelle zone abitate, trascurando i cambiamenti nelle zone meno abitate. Cosicché quanto accade nelle zone artiche o in Groenlandia difficilmente compare in questi report perché lì non ci abita nessuno (e magari quelli che ci abitano non sono assicurati da Munich Re), però dal punto di vista climatico probabilmente la Groenlandia è più importante di Valencia o Los Angeles.

A riguardo del massimo solare, invito a riflettere su un punto. Il sole al suo minimo di attività ci manda 1366 W/m2 circa. Il valor medio durante i massimi di attività sono superiori di 2-3 W/m2, quindi al più si arriva a 1369 “/m2. Su un ciclo solare, avere un’attività solare forte o non averne affatto (come avvenne più volte nel 17° secolo) impatta quindi per circa 1 W/m2. La ridotta attività solare per più anni consecutivi in tale 17° secolo è considerato come uno dei fattori che triggerarono l’insorgenza della PEG (Piccola Età Glaciale). Però l’influenza della radiazione solare su un singolo anno non può alterare così tanto il nostro sistema climatico da causare un record delle anomalie termiche globali pari a quello misurato nel 2024. Anche perché, in altri cicli solari “forti” nel 20° secolo, non ci sono stati effetti analoghi (così come, quando i cicli sono stati deboli, non è che le anomalie termiche siano diminuite).

@ Armando Bis

Difficile fare analisi “economiche” su periodi antichi. A parte la difficoltà e l’attendibilità dei dati relativi alle produzioni agricole dell’epoca, va anche detto che, per vari motivi, i periodi pre-1900 e quello attuale non sono confrontabili. Uno dei motivi è la numerosità della popolazione umana (prima del 1900 si parla di meno di un miliardo di persone, oggi siamo a 8,2). Un altro è la mancanza della globalizzazione, che faceva sì che variazioni climatiche locali potevano portare a carestie disastrose talora molto localizzate soprattutto sui ceti inferiori della popolazione (che erano la maggioranza) e in zone dove la vita era già normalmente più complicata. Si pensi alla crisi delle patate in Irlanda a metà 1800 (in cui il freddo e l’umidità aggravarono le conseguenze della peronospora) o alle problematiche dei paesi di montagna in tutto il secondo millennio (a tale proposito è illuminante la lettura del libro intitolato proprio “The little ice age” e scritto da Brian Fagan). Oltretutto, gli scienziati “si accorsero” solo a metà 1800, grazie all’intuizione di Le Verrier (toh, un altro astronomo!) che il tempo meteorologico si propaga e non nasce sopra la propria testa (tanto è vero che le prime reti meteorologiche moderne nacquero proprio nella seconda metà dell’800). E più o meno allo stesso periodo risalgono i primi strumenti in grado di misurare la radiazione solare. Vedo che gli economisti marginalisti sono del 1870-90, quindi quasi coevi, e quindi non mi è chiaro quali serie storiche di dati di radiazione potessero avere a disposizione in quel periodo per poter affermare che “i cicli economici erano condizionati dai cicli solari”. Credo anche io che si tratti di una teoria “come minimo tirata per i capelli” (per non dire una bufala).

https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-first-year-exceed-15degc-above-pre-industrial-level

The 2024 has officially become the hottest year on record, marking the first calendar year where global temperatures exceeded 1.5°C above pre-industrial levels, according to Copernicus ECMWF (C3S). This sobering milestone highlights the urgent need for bold, decisive action to combat climate change.

Key Facts and Data from 2024:

️ Average global temperature was 15.10°C – 1.60°C above pre-industrial levels, and 22 July 2024 was the hottest day ever recorded: 17.16°C.

The last decade (2015–2024) ranks as the 10 warmest years on record.

Sea surface temperature (SST) over the extra-polar ocean reached a record 20.87°C, 0.51°C above the 1991–2020 average.

High SSTs, exacerbated by El Niño, drove severe storms, heatwaves, and heavy rainfall.

❄️ Antarctic sea ice extent reached record or near-record lows, while Arctic sea ice fell well below average from July onwards.

Atmospheric CO₂ levels hit 422 ppm—the highest ever recorded. Methane levels also surged to 1897 ppb.

On 10 July, 44% of the globe faced ‘strong’ to ‘extreme’ heat stress.

Missed Milestone and Future Risks:

While this record does not break the Paris Agreement’s long-term goals, it represents a critical missed milestone. It exacerbates a lock-in effect, meaning we will need more climate finance and negative emissions technologies in the future to stay within the 1.5°C target. Each delay increases the financial and technological burden on future generations.

The data makes it clear: this is a pivotal moment. To safeguard our future, we must act decisively—invest in renewable energy, phase out fossil fuels, and strengthen climate policies.

“l’avvento di una fase successiva di Nina più o meno marcata, o anche prevalentemente neutra, si dovrebbe assistere a una diminuzione delle temperature globali di 0,1-0,15°C.”

Non solo, ma assisteremo anche a una fase montante del ciclo del negazionismo climatico, caratterizzata da precipitazioni sparse sui media di dichiarazioni demenziali sul clima che è sempre cambiato e Annibale che passò le Alpi, ondate dei geologi, Nobel novantenni e filosofi che discettano di allarmismo climatico in Tv e grossi tornado di balle climatiche nell’America di Trump.

La fase montante dovrebbe rientrare con le prossime ondate mortali di calore, alluvioni “una ogni millennio” e uragani distruttivi, ma solo se colpiranno la costa Usa, che se ammazzano filippini, caraibici o malgasci, non ce ne può fregare di meno.

“La ridotta attività solare per più anni consecutivi in tale 17° secolo è considerato come uno dei fattori che triggerarono l’insorgenza della PEG (Piccola Età Glaciale).”

Uno dei triggeratori più suggestivi, secondo alcuni ricercatori, fu la ricrescita delle foreste in America del Sud, dopo lo sterminio volontario o involontario, tramite epidemie, degli amerindi da parte degli europei (circa 55 milioni di morti…il 90% della popolazione locale). In intere regioni, fra cui parte dell’Amazzonia, che erano coltivate e tenute libere da alberi, ricrebbe la foresta e questo potrebbe aver provocato una diminuzione della CO2 in atmosfera, bastante per far partire le PEG.

https://www.bbc.com/news/science-environment-47063973

C’è da chiedersi se allora a salvarci da una nuova era glaciale, non sia stato proprio l’inizio dell’uso dei combustibili fossili: se è così, grazie carbone…ora basta, però, eh…

[…] Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024 […]

@Claudio Cassardo

Benché allora non sapessi nulla di economia, la tesi mi sembrava già come minimo pretenziosa.

Adesso riconosco che ha un valore storico, in quanto esprime la concezione positivista dell’epoca.

L’economia stava dotandosi di strumenti matematici e quindi veniva naturale cercare di elevarla allo stesso livello di affidabilità delle scienze fisiche.

Se non ricordo male, dell’attività del sole e i suoi pretesi riflessi sull’economia ne parla Blaug nel suo manuale, nel capitolo sui marginalisti.

Riguardo alla transizione energetiche, continuo a leggere notizie sconfortanti da parte dell’UE.

C’è un’azienda italiana di stoccaggio dell’energia che ha creato una tecnologia concorrenziale che non fa uso di terre rare.

Ma per i soli regolamenti allucinanti di questi buffoni (no agli aiuti di Stato! Si hai prodotti cinesi ipersovvenzionati!) non potrà partecipare alle aste.

La transizione sarà un bagno di sangue e prima o poi la gente si ribellerà.

E’ passato quasi un mese, ed è ormai evidente che il problema non è il negazionismo.

L’Europa è alla frutta.

L’intero sistema rischia il collasso.

Sono vent’anni che lo si dice e lo si ripete (non certo sui giornali): gli squilibri commerciali sono pericolosi.

Adesso è arrivato il conto.

Da segnalare l’ultimo paper di Hansen:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00139157.2025.2434494#abstract

De Meo: “L’elettrica non si vende perché il vero medio si è impoverito.”