Non conviene basarsi su un’unica fonte

Un albero tagliato sulla spiaggia delle Maldive dimostrerebbe che il mare non si sta alzando. In realtà è un’invenzione di un solo scienziato, con competenze alquanto dubbie. Ma c’è chi ci crede.

Un motivo per cui il termine “scettico” non si addice a molti che contestano il consenso scientifico raggiunto sul riscaldamento globale, è che lo scetticismo è applicato a senso unico: viene usato per contestare la spiegazione più plausibile di un fenomeno, in cui si riconosce la stragrande maggioranza della comunità scientifica internazionale, ma non la spiegazione alternativa.

Per fare questo occorre basarsi su un’unica fonte scientifica, spesso debole, vecchia e screditata, evitando di confrontarsi con tutte le altre, ben più solide e autorevoli.

Quando questo succede non si può certo più parlare di scetticismo, come sano atteggiamento che fa avanzare la scienza: è solo un’infantile testardaggine antiscientifica.

Un motivo per cui il termine “scettico” non si addice a molti che contestano il consenso scientifico raggiunto sul riscaldamento globale, è che lo scetticismo è applicato a senso unico: viene usato per contestare la spiegazione più plausibile di un fenomeno, in cui si riconosce la stragrande maggioranza della comunità scientifica internazionale, ma non la spiegazione alternativa.

Per fare questo occorre basarsi su un’unica fonte scientifica, spesso debole, vecchia e screditata, evitando di confrontarsi con tutte le altre, ben più solide e autorevoli.

Quando questo succede non si può certo più parlare di scetticismo, come sano atteggiamento che fa avanzare la scienza: è solo un’infantile testardaggine antiscientifica.

È questo il caso di un’altra fra le strambe storie sui cambiamenti climatici che si possono ricostruire partendo da quanto pubblicato sui quotidiani.

Su “Il Giornale” del 20 gennaio 2010 un titolo recita “Le Maldive affondano? Una bufala, ma la prova dell’inganno sparisce”.

È questo il caso di un’altra fra le strambe storie sui cambiamenti climatici che si possono ricostruire partendo da quanto pubblicato sui quotidiani.

Su “Il Giornale” del 20 gennaio 2010 un titolo recita “Le Maldive affondano? Una bufala, ma la prova dell’inganno sparisce”.

.

Un motivo per cui il termine “scettico” non si addice a molti che contestano il consenso scientifico raggiunto sul riscaldamento globale, è che lo scetticismo è applicato a senso unico: viene usato per contestare la spiegazione più plausibile di un fenomeno, in cui si riconosce la stragrande maggioranza della comunità scientifica internazionale, ma non la spiegazione alternativa.

Per fare questo occorre basarsi su un’unica fonte scientifica, spesso debole, vecchia e screditata, evitando di confrontarsi con tutte le altre, ben più solide e autorevoli.

Quando questo succede non si può certo più parlare di scetticismo, come sano atteggiamento che fa avanzare la scienza: è solo un’infantile testardaggine antiscientifica.

Un motivo per cui il termine “scettico” non si addice a molti che contestano il consenso scientifico raggiunto sul riscaldamento globale, è che lo scetticismo è applicato a senso unico: viene usato per contestare la spiegazione più plausibile di un fenomeno, in cui si riconosce la stragrande maggioranza della comunità scientifica internazionale, ma non la spiegazione alternativa.

Per fare questo occorre basarsi su un’unica fonte scientifica, spesso debole, vecchia e screditata, evitando di confrontarsi con tutte le altre, ben più solide e autorevoli.

Quando questo succede non si può certo più parlare di scetticismo, come sano atteggiamento che fa avanzare la scienza: è solo un’infantile testardaggine antiscientifica.

.

È questo il caso di un’altra fra le strambe storie sui cambiamenti climatici che si possono ricostruire partendo da quanto pubblicato sui quotidiani.

Su “Il Giornale” del 20 gennaio 2010 un titolo recita “Le Maldive affondano? Una bufala, ma la prova dell’inganno sparisce”.

È questo il caso di un’altra fra le strambe storie sui cambiamenti climatici che si possono ricostruire partendo da quanto pubblicato sui quotidiani.

Su “Il Giornale” del 20 gennaio 2010 un titolo recita “Le Maldive affondano? Una bufala, ma la prova dell’inganno sparisce”.

.

L’accusa, che merita un richiamo in prima pagina, è clamorosa: un albero delle Maldive, una prova che il livello dei mari non sta crescendo, è stata fatta sparire dagli ambientalisti, che hanno segato l’albero. La conclusione dell’articolo di Rino Camilleri è che “i cambiamenti di livello attesi per il 2100 variano da più 5 cm a circa 15 cm”. Sarebbe davvero molto bello se le cose stessero così. (altro…)Diritto di dissentire, o di insinuare e offendere?

Su “Le Scienze” Enrico Bellone paragona le preoccupazioni per il riscaldamento globale alle “paure sollevate dagli untori o dalle donne possedute dal demonio”, e porta a supporto delle sue tesi tre “verità” prese da un sito internet. Gli rispondono 49 studiosi italiani, in una lettera in seguito riportata. La replica di Bellone è debole e confonde la libertà di opinione con la propaganda di insinuazioni offensive e senza fondamento.

La pubblicazione, nel numero di febbraio 2010 de “Le Scienze”, di un articolo sul tema del cambiamenti climatici disinformato e pieno di palesi errori, facilmente documentabili come illustrato di seguito, costituisce un motivo di preoccupazione per quanti sperano in un dibattito sereno e di alto livello su questa grande questione.

Pur se firmato dal Prof. Enrico Bellone, di cui non possiamo non riconoscere l’importante attività di divulgazione scientifica svolta in passato, l’articolo contiene toni inaccettabili e ignora completamente il lavoro rigoroso e appassionato di migliaia di studiosi in tutto il mondo – e centinaia anche qui in Italia - documentato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche sulle più prestigiose riviste internazionali sottoposte all’attento vaglio della comunità scientifica.

Nel merito, le tre “verità sull’anidride carbonica” proposte dal prof. Bellone sono argomenti inconsistenti, e rispondono ai ricorrenti miti e alle leggende metropolitane continuamente proposte, come una catena di S.Antonio, su riviste generaliste e siti internet di nessuna credibilità scientifica. (altro…)

La pubblicazione, nel numero di febbraio 2010 de “Le Scienze”, di un articolo sul tema del cambiamenti climatici disinformato e pieno di palesi errori, facilmente documentabili come illustrato di seguito, costituisce un motivo di preoccupazione per quanti sperano in un dibattito sereno e di alto livello su questa grande questione.

Pur se firmato dal Prof. Enrico Bellone, di cui non possiamo non riconoscere l’importante attività di divulgazione scientifica svolta in passato, l’articolo contiene toni inaccettabili e ignora completamente il lavoro rigoroso e appassionato di migliaia di studiosi in tutto il mondo – e centinaia anche qui in Italia - documentato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche sulle più prestigiose riviste internazionali sottoposte all’attento vaglio della comunità scientifica.

Nel merito, le tre “verità sull’anidride carbonica” proposte dal prof. Bellone sono argomenti inconsistenti, e rispondono ai ricorrenti miti e alle leggende metropolitane continuamente proposte, come una catena di S.Antonio, su riviste generaliste e siti internet di nessuna credibilità scientifica. (altro…)

.

La pubblicazione, nel numero di febbraio 2010 de “Le Scienze”, di un articolo sul tema del cambiamenti climatici disinformato e pieno di palesi errori, facilmente documentabili come illustrato di seguito, costituisce un motivo di preoccupazione per quanti sperano in un dibattito sereno e di alto livello su questa grande questione.

Pur se firmato dal Prof. Enrico Bellone, di cui non possiamo non riconoscere l’importante attività di divulgazione scientifica svolta in passato, l’articolo contiene toni inaccettabili e ignora completamente il lavoro rigoroso e appassionato di migliaia di studiosi in tutto il mondo – e centinaia anche qui in Italia - documentato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche sulle più prestigiose riviste internazionali sottoposte all’attento vaglio della comunità scientifica.

Nel merito, le tre “verità sull’anidride carbonica” proposte dal prof. Bellone sono argomenti inconsistenti, e rispondono ai ricorrenti miti e alle leggende metropolitane continuamente proposte, come una catena di S.Antonio, su riviste generaliste e siti internet di nessuna credibilità scientifica. (altro…)

La pubblicazione, nel numero di febbraio 2010 de “Le Scienze”, di un articolo sul tema del cambiamenti climatici disinformato e pieno di palesi errori, facilmente documentabili come illustrato di seguito, costituisce un motivo di preoccupazione per quanti sperano in un dibattito sereno e di alto livello su questa grande questione.

Pur se firmato dal Prof. Enrico Bellone, di cui non possiamo non riconoscere l’importante attività di divulgazione scientifica svolta in passato, l’articolo contiene toni inaccettabili e ignora completamente il lavoro rigoroso e appassionato di migliaia di studiosi in tutto il mondo – e centinaia anche qui in Italia - documentato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche sulle più prestigiose riviste internazionali sottoposte all’attento vaglio della comunità scientifica.

Nel merito, le tre “verità sull’anidride carbonica” proposte dal prof. Bellone sono argomenti inconsistenti, e rispondono ai ricorrenti miti e alle leggende metropolitane continuamente proposte, come una catena di S.Antonio, su riviste generaliste e siti internet di nessuna credibilità scientifica. (altro…) Tu quoque, Giorello

Anche l’autorevole Giulio Giorello ha pubblicato un articolo con molti errori passaggi confusi sul tema dei cambiamenti climatici.

Dispiace proprio dover criticare Giulio Giorello, per l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera di domenica 21 febbraio intitolato “Mr. Clima: e va in crisi la fiducia della gente“. Giorello è una persona di grandissima preparazione intellettuale, tanto vasta è importante è la sua opera nel campo della filosofia della scienza, che chi scrive nutre nei suoi confronti tanta stima e una sorta di timore reverenziale.

Dispiace proprio dover criticare Giulio Giorello, per l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera di domenica 21 febbraio intitolato “Mr. Clima: e va in crisi la fiducia della gente“. Giorello è una persona di grandissima preparazione intellettuale, tanto vasta è importante è la sua opera nel campo della filosofia della scienza, che chi scrive nutre nei suoi confronti tanta stima e una sorta di timore reverenziale.

.

Dispiace proprio dover criticare Giulio Giorello, per l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera di domenica 21 febbraio intitolato “Mr. Clima: e va in crisi la fiducia della gente“. Giorello è una persona di grandissima preparazione intellettuale, tanto vasta è importante è la sua opera nel campo della filosofia della scienza, che chi scrive nutre nei suoi confronti tanta stima e una sorta di timore reverenziale.

Dispiace proprio dover criticare Giulio Giorello, per l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera di domenica 21 febbraio intitolato “Mr. Clima: e va in crisi la fiducia della gente“. Giorello è una persona di grandissima preparazione intellettuale, tanto vasta è importante è la sua opera nel campo della filosofia della scienza, che chi scrive nutre nei suoi confronti tanta stima e una sorta di timore reverenziale.

.

Giorello è uno dei più autorevoli eredi e rappresentanti in Italia della scuola di Filosofia della Scienza che ha avuto in Geymonat il più famoso rappresentante. Con franchezza e sincerità però ci sentiamo di dire che per quanto ha scritto sul Corriere a proposito del problema dei cambiamenti climatici, Geymonat si starà rivoltando nella tomba. Nell’articolo citato, Giulio Giorello si avventura in considerazioni a dir poco discutibili sui cambiamenti climatici, i modelli e i dati, “l’esperimento umano” consistente nell’emissione di gas serra (da lui definito “ben poca cosa!” rispetto agli esperimenti che la natura fa col clima) e le “implicazioni politico-ideologiche” tratte volutamente da molti, secondo lui, dai dati stessi. (altro…)Il clima, il vento dell’opinione e il vento della storia

Il clima, il vento dell’opinione e il vento della storia

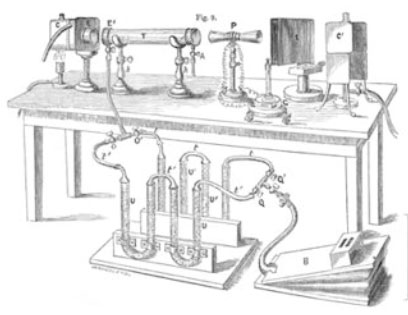

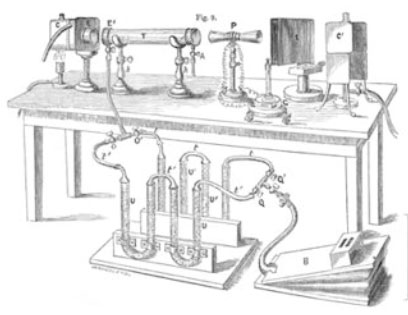

La scienza del clima ha quasi 200 anni, come mostra la raccolta dei principali articoli scientifici realizzata dal Prof. James R. Fleming. Questi articoli mostrano il crescente consenso e la convergenza delle opinioni scientifiche che indica l’importanza dei cambiamenti climatici attuali e le prevalenti responsabilità umane.

.

L'esperimento di Tyndall (1861).

Molto spesso si crede che la scienza del clima e dei cambiamenti climatici sia recente e che pertanto sia fondata su conoscenze imprecise e ancora da consolidare. È a causa di questa – errata - credenza che si sentono frequentemente annunciare dei presunti repentini stravolgimenti delle conoscenze acquisite o si attribuisce eccessiva importanza a singoli dati o articoli scientifici. Invece il dibattito scientifico sul tema dei cambiamenti climatici ha una storia importante quanto interessante. Ma purtroppo, i libri di studio di molti di quelli che dibattono non hanno alcuna traccia di questa storia, e quindi, da un punto di vista scolastico, abbiamo a che fare con degli "illetterati del clima" che seguono il vento delle opinioni più disparate. (altro…)Una storia semplice

Il Prof. Adriano Mazzarella, in un comunicato pubblicato sul sito dell’Università di Napoli sostiene che la fusione della calotta artica sia dovuta ad un’ attività vulcanica sottomarina. Attribuisce tale scoperta ad una recente spedizione scientifica diretta dal dott. Robert Sohn della Woods Hole Oceanographic Institution.

Contattato da Ugo Bardi il dott. Sohn smentisce in modo categorico: l’energia dei vulcani è largamente inferiore a quella necessaria per fondere quei ghiacci, e in ogni caso i vulcani sono molto distanti dalla zona della fusione dei ghiacci. (altro…)

Il Prof. Adriano Mazzarella, in un comunicato pubblicato sul sito dell’Università di Napoli sostiene che la fusione della calotta artica sia dovuta ad un’ attività vulcanica sottomarina. Attribuisce tale scoperta ad una recente spedizione scientifica diretta dal dott. Robert Sohn della Woods Hole Oceanographic Institution.

Contattato da Ugo Bardi il dott. Sohn smentisce in modo categorico: l’energia dei vulcani è largamente inferiore a quella necessaria per fondere quei ghiacci, e in ogni caso i vulcani sono molto distanti dalla zona della fusione dei ghiacci. (altro…) Diffidare di chi usa il mattone della vita

È ovvio che la CO2 è un mattone della vita, ma nonostante questo può dare problemi al clima. Chi usa nel dibattito sul clima l’argomento del “mattone della vita”, spesso incorre in altri errori. Non fa eccezione una recente intervista al Colonnello Malaspina.

Quando sento citare, nel dibattito sui cambiamenti climatici, l’argomento che “la CO2 è un mattone della vita”, è come se suonasse un campanello d’allarme: ho imparato che è probabile che seguiranno sorprese, altri argomenti molto deboli, spesso palesemente sbagliati.

Insomma, dovrebbe essere una cosa scontata che la CO2 è un mattone della vita, che la fotosintesi ci serve parecchio. Si studia alle scuole elementari, è così noto e incontestato che non ha senso ripeterlo. C’è anche il rischio di essere associati ad un famoso comico che usava la risposta “fotosintesi clorofilliana” come risposta jolly per tutte le

Quando sento citare, nel dibattito sui cambiamenti climatici, l’argomento che “la CO2 è un mattone della vita”, è come se suonasse un campanello d’allarme: ho imparato che è probabile che seguiranno sorprese, altri argomenti molto deboli, spesso palesemente sbagliati.

Insomma, dovrebbe essere una cosa scontata che la CO2 è un mattone della vita, che la fotosintesi ci serve parecchio. Si studia alle scuole elementari, è così noto e incontestato che non ha senso ripeterlo. C’è anche il rischio di essere associati ad un famoso comico che usava la risposta “fotosintesi clorofilliana” come risposta jolly per tutte le  occasioni.

In un dibattito sulla protezione dalle alluvioni o sugli annegamenti estivi, chi tirasse fuori l’argomento che “l’acqua è un mattone della vita”, verrebbe guardato con sconcerto.

Il fatto, ovvio, è che sia la CO2 che l’acqua sono sì mattoni della vita, ma possono dare altri problemi. Chiedetelo agli alluvionati o ai quasi annegati.

“You call it pollution, we call it life” è stato per tanto tempo uno slogan dell’Exxon Mobil e di altre lobby negazioniste statunitensi.

È quindi di un argomento retorico, un slogan utile quando non si hanno argomenti più solidi. (altro…)

occasioni.

In un dibattito sulla protezione dalle alluvioni o sugli annegamenti estivi, chi tirasse fuori l’argomento che “l’acqua è un mattone della vita”, verrebbe guardato con sconcerto.

Il fatto, ovvio, è che sia la CO2 che l’acqua sono sì mattoni della vita, ma possono dare altri problemi. Chiedetelo agli alluvionati o ai quasi annegati.

“You call it pollution, we call it life” è stato per tanto tempo uno slogan dell’Exxon Mobil e di altre lobby negazioniste statunitensi.

È quindi di un argomento retorico, un slogan utile quando non si hanno argomenti più solidi. (altro…)

.

Quando sento citare, nel dibattito sui cambiamenti climatici, l’argomento che “la CO2 è un mattone della vita”, è come se suonasse un campanello d’allarme: ho imparato che è probabile che seguiranno sorprese, altri argomenti molto deboli, spesso palesemente sbagliati.

Insomma, dovrebbe essere una cosa scontata che la CO2 è un mattone della vita, che la fotosintesi ci serve parecchio. Si studia alle scuole elementari, è così noto e incontestato che non ha senso ripeterlo. C’è anche il rischio di essere associati ad un famoso comico che usava la risposta “fotosintesi clorofilliana” come risposta jolly per tutte le

Quando sento citare, nel dibattito sui cambiamenti climatici, l’argomento che “la CO2 è un mattone della vita”, è come se suonasse un campanello d’allarme: ho imparato che è probabile che seguiranno sorprese, altri argomenti molto deboli, spesso palesemente sbagliati.

Insomma, dovrebbe essere una cosa scontata che la CO2 è un mattone della vita, che la fotosintesi ci serve parecchio. Si studia alle scuole elementari, è così noto e incontestato che non ha senso ripeterlo. C’è anche il rischio di essere associati ad un famoso comico che usava la risposta “fotosintesi clorofilliana” come risposta jolly per tutte le  occasioni.

In un dibattito sulla protezione dalle alluvioni o sugli annegamenti estivi, chi tirasse fuori l’argomento che “l’acqua è un mattone della vita”, verrebbe guardato con sconcerto.

Il fatto, ovvio, è che sia la CO2 che l’acqua sono sì mattoni della vita, ma possono dare altri problemi. Chiedetelo agli alluvionati o ai quasi annegati.

“You call it pollution, we call it life” è stato per tanto tempo uno slogan dell’Exxon Mobil e di altre lobby negazioniste statunitensi.

È quindi di un argomento retorico, un slogan utile quando non si hanno argomenti più solidi. (altro…)

occasioni.

In un dibattito sulla protezione dalle alluvioni o sugli annegamenti estivi, chi tirasse fuori l’argomento che “l’acqua è un mattone della vita”, verrebbe guardato con sconcerto.

Il fatto, ovvio, è che sia la CO2 che l’acqua sono sì mattoni della vita, ma possono dare altri problemi. Chiedetelo agli alluvionati o ai quasi annegati.

“You call it pollution, we call it life” è stato per tanto tempo uno slogan dell’Exxon Mobil e di altre lobby negazioniste statunitensi.

È quindi di un argomento retorico, un slogan utile quando non si hanno argomenti più solidi. (altro…) CHE FINE HA FATTO TUVALU?

A Copenhagen è andata male, a Copenhagen è andata bene, a Copenhagen è andata così così.

Mentre la comunità scientifica, il mondo della politica, delle lobby e delle organizzazioni non governative portano avanti il dibattito sul futuro del pianeta, emerge un dato di fatto: l’opinione pubblica dei cambiamenti climatici si è già dimenticata.

Si è dimenticata dell’orso polare, dei giorni in cui seguiva con curiosità e attesa le trattative del Summit mondiale e di quando si è indignata di fronte a quello che da molti è stato definito “il fallimento dei capi di stato”.

Perché?

I motivi sono diversi e meriterebbero un’analisi approfondita delle dinamiche sociali ma di certo una delle cause va ricondotta al fatto che da quel 19 dicembre, data di chiusura della COP 15, sono nate e morte migliaia di nuove notizie a cui appassionarsi.

L’opinione pubblica si è lasciata travolgere ancora una volta dal torrente in piena del mondo dell’informazione e passo dopo passo, partendo da Sodarno è arrivata ad Haiti, ben distante da quelle isole Tuvalu che per tanti giorni sono state motivo di commozione. (altro…)

A Copenhagen è andata male, a Copenhagen è andata bene, a Copenhagen è andata così così.

Mentre la comunità scientifica, il mondo della politica, delle lobby e delle organizzazioni non governative portano avanti il dibattito sul futuro del pianeta, emerge un dato di fatto: l’opinione pubblica dei cambiamenti climatici si è già dimenticata.

Si è dimenticata dell’orso polare, dei giorni in cui seguiva con curiosità e attesa le trattative del Summit mondiale e di quando si è indignata di fronte a quello che da molti è stato definito “il fallimento dei capi di stato”.

Perché?

I motivi sono diversi e meriterebbero un’analisi approfondita delle dinamiche sociali ma di certo una delle cause va ricondotta al fatto che da quel 19 dicembre, data di chiusura della COP 15, sono nate e morte migliaia di nuove notizie a cui appassionarsi.

L’opinione pubblica si è lasciata travolgere ancora una volta dal torrente in piena del mondo dell’informazione e passo dopo passo, partendo da Sodarno è arrivata ad Haiti, ben distante da quelle isole Tuvalu che per tanti giorni sono state motivo di commozione. (altro…) Quando su Kyoto si danno i numeri

A cinque anni dall’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto (16 febbraio 2005), non sembrano in molti a volerlo festeggiare con affetto. Anzi, si fa a gara a sparagli adosso. Che il Protocollo di Kyoto abbia fallito i propri obiettivi sembra ormai una realta’ che nessuno mette piu’ discussione. “Ecco perche’ Kyoto e’stato un fallimento: bisognava tagliare le emissioni del 5%, sono cresciute del 41%” riportava a tutta pagina la Stampa del 7 Dicembre. Neanche i giornalisti, ormai, si prendono la briga di controllare. Si tratta di una sorta di “verita’ da assuefazione”: siccome lo dicono tutti, allora sara’ vero.

A cinque anni dall’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto (16 febbraio 2005), non sembrano in molti a volerlo festeggiare con affetto. Anzi, si fa a gara a sparagli adosso. Che il Protocollo di Kyoto abbia fallito i propri obiettivi sembra ormai una realta’ che nessuno mette piu’ discussione. “Ecco perche’ Kyoto e’stato un fallimento: bisognava tagliare le emissioni del 5%, sono cresciute del 41%” riportava a tutta pagina la Stampa del 7 Dicembre. Neanche i giornalisti, ormai, si prendono la briga di controllare. Si tratta di una sorta di “verita’ da assuefazione”: siccome lo dicono tutti, allora sara’ vero.

.

Allora, vediamo se e’ vero. Iniziamo chiarendoci le idee su quali siano davvero gli obiettivi del Protocollo di Kyoto. Molti si riferiscono all’obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas serra del 5%, da valutare come media del periodo 2008-2012 rispetto al 1990 (anno base). Ma chi aveva questi obiettivi? Qui la confusione regna sovrana. Evidentemente, il giornalista della Stampa (e con lui molti altri) pensa che l’obiettivo di Kyoto fosse globale, cioe’che riguardasse tutti i Paesi. Falso. L’obiettivo del 5% (precisamente del 5,2%) riguardava solo i 37 Paesi “Annex-1” (industrializzati) che hanno firmato l’accordo nel 1997. L’accordo sarebbe entrato in vigore se fosse stato poi ratificato da un numero di Paesi responsabili di almeno il 55% delle emissioni dei Paesi Annex-1. Nonostante gli USA non lo abbiano ratificato, grazie alla ratifica di tutti gli altri Paesi (per ultimo la Russia), il Protocollo e’entrato in vigore nel 2005. Senza gli Usa, l’obiettivo di riduzione complessivo dei Paesi Annex-1 aderenti a Kyoto risulta di circa -4% rispetto al 1990 (vedasi qui per la lista completa per paesi con obiettivi di riduzione). Volendo raffrontate questi obiettivi con l‘andamento reale delle emissioni, si ottiene il grafico qui sotto (dati per il peridodo 1990-2007 senza il settore LULUCF, Land Use Land Use Change and Forestry). (altro…)

“Annex-1” (industrializzati) che hanno firmato l’accordo nel 1997. L’accordo sarebbe entrato in vigore se fosse stato poi ratificato da un numero di Paesi responsabili di almeno il 55% delle emissioni dei Paesi Annex-1. Nonostante gli USA non lo abbiano ratificato, grazie alla ratifica di tutti gli altri Paesi (per ultimo la Russia), il Protocollo e’entrato in vigore nel 2005. Senza gli Usa, l’obiettivo di riduzione complessivo dei Paesi Annex-1 aderenti a Kyoto risulta di circa -4% rispetto al 1990 (vedasi qui per la lista completa per paesi con obiettivi di riduzione). Volendo raffrontate questi obiettivi con l‘andamento reale delle emissioni, si ottiene il grafico qui sotto (dati per il peridodo 1990-2007 senza il settore LULUCF, Land Use Land Use Change and Forestry). (altro…) I ghiacciai alpini NON stavano peggio 70 anni fa

Un recente studio svizzero suggerisce che negli anni ‘40 una radiazione solare più intensa avrebbe causato un rateo di fusione annuale dei ghiacciai superiore a quello registrato oggi. “Repubblica” raccoglie e distorce la notizia, riportando che in quel periodo i ghiacciai alpini erano meno estesi di oggi. Ma non è così.

La superficie e la lunghezza dei ghiacciai rispondono sostanzialmente alle variazioni di temperatura e delle precipitazioni nevose, con tempi di reazione che possono variare da qualche anno a qualche decennio, a seconda della forma e delle dimensioni dei ghiacciai stessi. L’andamento meteorologico della singola annata influenza invece solo il bilancio di massa annuale, che dipende dalla somma dei processi di accumulo (dovuto generalmente alle nevicate) e di ablazione (dovuta generalmente alla fusione estiva) in un anno. Per influenzare l'estensione e la lunghezza dei ghiacciai è necessario che un determinato andamento del bilancio di massa (positivo o negativo) persista per anni o decenni; per questo motivo i ghiacciai sono ampiamente riconosciuti come uno dei migliori indicatori delle variazioni climatiche su scala pluridecennale. È ormai assodato che oggigiorno il ritiro generalizzato dei ghiacciai sia dovuto essenzialmente all’aumento globale della temperatura tanto che dalle misure delle fluttuazioni delle fronti glaciali si è potuta ottenere una ricostruzione indipendente dell’aumento globale della temperatura che risulta coerente con gli altri tipi di analisi più tradizionali. (altro…)

La superficie e la lunghezza dei ghiacciai rispondono sostanzialmente alle variazioni di temperatura e delle precipitazioni nevose, con tempi di reazione che possono variare da qualche anno a qualche decennio, a seconda della forma e delle dimensioni dei ghiacciai stessi. L’andamento meteorologico della singola annata influenza invece solo il bilancio di massa annuale, che dipende dalla somma dei processi di accumulo (dovuto generalmente alle nevicate) e di ablazione (dovuta generalmente alla fusione estiva) in un anno. Per influenzare l'estensione e la lunghezza dei ghiacciai è necessario che un determinato andamento del bilancio di massa (positivo o negativo) persista per anni o decenni; per questo motivo i ghiacciai sono ampiamente riconosciuti come uno dei migliori indicatori delle variazioni climatiche su scala pluridecennale. È ormai assodato che oggigiorno il ritiro generalizzato dei ghiacciai sia dovuto essenzialmente all’aumento globale della temperatura tanto che dalle misure delle fluttuazioni delle fronti glaciali si è potuta ottenere una ricostruzione indipendente dell’aumento globale della temperatura che risulta coerente con gli altri tipi di analisi più tradizionali. (altro…)

.

La superficie e la lunghezza dei ghiacciai rispondono sostanzialmente alle variazioni di temperatura e delle precipitazioni nevose, con tempi di reazione che possono variare da qualche anno a qualche decennio, a seconda della forma e delle dimensioni dei ghiacciai stessi. L’andamento meteorologico della singola annata influenza invece solo il bilancio di massa annuale, che dipende dalla somma dei processi di accumulo (dovuto generalmente alle nevicate) e di ablazione (dovuta generalmente alla fusione estiva) in un anno. Per influenzare l'estensione e la lunghezza dei ghiacciai è necessario che un determinato andamento del bilancio di massa (positivo o negativo) persista per anni o decenni; per questo motivo i ghiacciai sono ampiamente riconosciuti come uno dei migliori indicatori delle variazioni climatiche su scala pluridecennale. È ormai assodato che oggigiorno il ritiro generalizzato dei ghiacciai sia dovuto essenzialmente all’aumento globale della temperatura tanto che dalle misure delle fluttuazioni delle fronti glaciali si è potuta ottenere una ricostruzione indipendente dell’aumento globale della temperatura che risulta coerente con gli altri tipi di analisi più tradizionali. (altro…)

La superficie e la lunghezza dei ghiacciai rispondono sostanzialmente alle variazioni di temperatura e delle precipitazioni nevose, con tempi di reazione che possono variare da qualche anno a qualche decennio, a seconda della forma e delle dimensioni dei ghiacciai stessi. L’andamento meteorologico della singola annata influenza invece solo il bilancio di massa annuale, che dipende dalla somma dei processi di accumulo (dovuto generalmente alle nevicate) e di ablazione (dovuta generalmente alla fusione estiva) in un anno. Per influenzare l'estensione e la lunghezza dei ghiacciai è necessario che un determinato andamento del bilancio di massa (positivo o negativo) persista per anni o decenni; per questo motivo i ghiacciai sono ampiamente riconosciuti come uno dei migliori indicatori delle variazioni climatiche su scala pluridecennale. È ormai assodato che oggigiorno il ritiro generalizzato dei ghiacciai sia dovuto essenzialmente all’aumento globale della temperatura tanto che dalle misure delle fluttuazioni delle fronti glaciali si è potuta ottenere una ricostruzione indipendente dell’aumento globale della temperatura che risulta coerente con gli altri tipi di analisi più tradizionali. (altro…) La comune dimensione etica dei cambiamenti climatici

Pur se alcuni propongono la riscoperta della religione per sensibilizzare sulla necessità delle politiche climatiche, la dimensione etica del problema climatico riguarda tutte le persone.

La deludente conclusione della Conferenza di Copenhagen è stata per molti un momento di riflessione preoccupata, accompagnata da una domanda: sono ancora fondate le speranze che l’umanità possa davvero realizzare l’obiettivo della Convenzione sul Clima, nata a Rio de Janeiro nel 1992, ossia evitare “un interferenza dannosa con il clima”?

Pur se come ho già avuto modo di scrivere nell’esito della COP15 ci sono anche alcuni aspetti positivi, è evidente il divario fra le politiche di mitigazione, necessarie per evitare un surriscaldamento dannoso del pianeta, e le politiche decise o in corso di decisione.

E, cosa ancora più grave, questo divario sta crescendo.

Da un lato infatti, la comunità scientifica, ormai impegnata ai massimi livelli su questa grande questione, sta sfornando a ripetizione lavori di grandissimo spessore che tolgono i dubbi residui sulla realtà del riscaldamento in atto, sulla determinante influenza umana e sulla pericolosità dei danni attesi nei prossimi decenni. Ormai gli studiosi del clima discutono sui dettagli, e forniscono un quadro sempre più preoccupante. Basta leggere gli editoriali di riviste come Science, Nature o PNAS, o i rapporti di sintesi fatti dagli scienziati stessi. L’ultimo, il Copenhagen Diagnosis, realizzato come una sorta di aggiornamento del Quarto Rapporto IPCC del 2007 proprio per la COP15, è quasi brutale in alcuni passaggi in cui mostra come la realtà sta seguendo le previsioni più pessimistiche del passato (ad esempio sull’andamento delle emissioni o la scomparsa del ghiaccio marino artico). (altro…)

La deludente conclusione della Conferenza di Copenhagen è stata per molti un momento di riflessione preoccupata, accompagnata da una domanda: sono ancora fondate le speranze che l’umanità possa davvero realizzare l’obiettivo della Convenzione sul Clima, nata a Rio de Janeiro nel 1992, ossia evitare “un interferenza dannosa con il clima”?

Pur se come ho già avuto modo di scrivere nell’esito della COP15 ci sono anche alcuni aspetti positivi, è evidente il divario fra le politiche di mitigazione, necessarie per evitare un surriscaldamento dannoso del pianeta, e le politiche decise o in corso di decisione.

E, cosa ancora più grave, questo divario sta crescendo.

Da un lato infatti, la comunità scientifica, ormai impegnata ai massimi livelli su questa grande questione, sta sfornando a ripetizione lavori di grandissimo spessore che tolgono i dubbi residui sulla realtà del riscaldamento in atto, sulla determinante influenza umana e sulla pericolosità dei danni attesi nei prossimi decenni. Ormai gli studiosi del clima discutono sui dettagli, e forniscono un quadro sempre più preoccupante. Basta leggere gli editoriali di riviste come Science, Nature o PNAS, o i rapporti di sintesi fatti dagli scienziati stessi. L’ultimo, il Copenhagen Diagnosis, realizzato come una sorta di aggiornamento del Quarto Rapporto IPCC del 2007 proprio per la COP15, è quasi brutale in alcuni passaggi in cui mostra come la realtà sta seguendo le previsioni più pessimistiche del passato (ad esempio sull’andamento delle emissioni o la scomparsa del ghiaccio marino artico). (altro…)

.

La deludente conclusione della Conferenza di Copenhagen è stata per molti un momento di riflessione preoccupata, accompagnata da una domanda: sono ancora fondate le speranze che l’umanità possa davvero realizzare l’obiettivo della Convenzione sul Clima, nata a Rio de Janeiro nel 1992, ossia evitare “un interferenza dannosa con il clima”?

Pur se come ho già avuto modo di scrivere nell’esito della COP15 ci sono anche alcuni aspetti positivi, è evidente il divario fra le politiche di mitigazione, necessarie per evitare un surriscaldamento dannoso del pianeta, e le politiche decise o in corso di decisione.

E, cosa ancora più grave, questo divario sta crescendo.

Da un lato infatti, la comunità scientifica, ormai impegnata ai massimi livelli su questa grande questione, sta sfornando a ripetizione lavori di grandissimo spessore che tolgono i dubbi residui sulla realtà del riscaldamento in atto, sulla determinante influenza umana e sulla pericolosità dei danni attesi nei prossimi decenni. Ormai gli studiosi del clima discutono sui dettagli, e forniscono un quadro sempre più preoccupante. Basta leggere gli editoriali di riviste come Science, Nature o PNAS, o i rapporti di sintesi fatti dagli scienziati stessi. L’ultimo, il Copenhagen Diagnosis, realizzato come una sorta di aggiornamento del Quarto Rapporto IPCC del 2007 proprio per la COP15, è quasi brutale in alcuni passaggi in cui mostra come la realtà sta seguendo le previsioni più pessimistiche del passato (ad esempio sull’andamento delle emissioni o la scomparsa del ghiaccio marino artico). (altro…)

La deludente conclusione della Conferenza di Copenhagen è stata per molti un momento di riflessione preoccupata, accompagnata da una domanda: sono ancora fondate le speranze che l’umanità possa davvero realizzare l’obiettivo della Convenzione sul Clima, nata a Rio de Janeiro nel 1992, ossia evitare “un interferenza dannosa con il clima”?

Pur se come ho già avuto modo di scrivere nell’esito della COP15 ci sono anche alcuni aspetti positivi, è evidente il divario fra le politiche di mitigazione, necessarie per evitare un surriscaldamento dannoso del pianeta, e le politiche decise o in corso di decisione.

E, cosa ancora più grave, questo divario sta crescendo.

Da un lato infatti, la comunità scientifica, ormai impegnata ai massimi livelli su questa grande questione, sta sfornando a ripetizione lavori di grandissimo spessore che tolgono i dubbi residui sulla realtà del riscaldamento in atto, sulla determinante influenza umana e sulla pericolosità dei danni attesi nei prossimi decenni. Ormai gli studiosi del clima discutono sui dettagli, e forniscono un quadro sempre più preoccupante. Basta leggere gli editoriali di riviste come Science, Nature o PNAS, o i rapporti di sintesi fatti dagli scienziati stessi. L’ultimo, il Copenhagen Diagnosis, realizzato come una sorta di aggiornamento del Quarto Rapporto IPCC del 2007 proprio per la COP15, è quasi brutale in alcuni passaggi in cui mostra come la realtà sta seguendo le previsioni più pessimistiche del passato (ad esempio sull’andamento delle emissioni o la scomparsa del ghiaccio marino artico). (altro…)

La storia del clima in Italia

È da poco uscito l’ultimo libro del climatologo Luca Mercalli, una cronistoria del clima nel nostro territorio nazionale, dalla preistoria ai giorni nostri. Un racconto che unisce la scienza del clima alla storia e alla cultura del nostro paese, frutto di decenni di ricerche, ricchissimo di storie, di rimandi alle fonti e di citazioni di lavori scientifici. Un lavoro prezioso e originale, raccomandato a chiunque voglia meglio capire cosa è stato il clima che abbiamo ormai così pesantemente alterato, ed...

Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per l’Unione europea

Nelle prossime settimane il Consiglio europeo dovrà raggiungere un accordo sull’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra europee nel 2040, da inserire nel terzo NDC che l’Unione europea dovrà comunicare in settembre all’UNFCCC. La precedente Commissione europea aveva nel febbraio 2024 proposto una riduzione del -90% (rispetto al 1990), sulla base di una “valutazione di impatto” (qui una valutazione dell’ European Parliamentary Research Service) e assumendo il valore inferiore dell’intervallo di riduzione raccomandato dall’ESABCC (European Scientific Advisory Board on...

Il clima come bene comune

Nel dibattito sul pontificato di Papa Francesco, recentemente scomparso, poco spazio ha ricevuto l’attivismo del Pontefice sulla questione climatica, che si è manifestato in numerosi atti. Innanzitutto la lettera enciclica Laudato Si’- sulla cura della casa comune pubblicata nel 2015, cui ha fatto seguito nel 2023 l’esortazione apostolica Laudate Deum – a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica. Inoltre, col pontificato di Bergoglio, la Santa Sede è diventata parte dell’UNFCCC, ha ratificato l’Accordo di Parigi (presentando il...

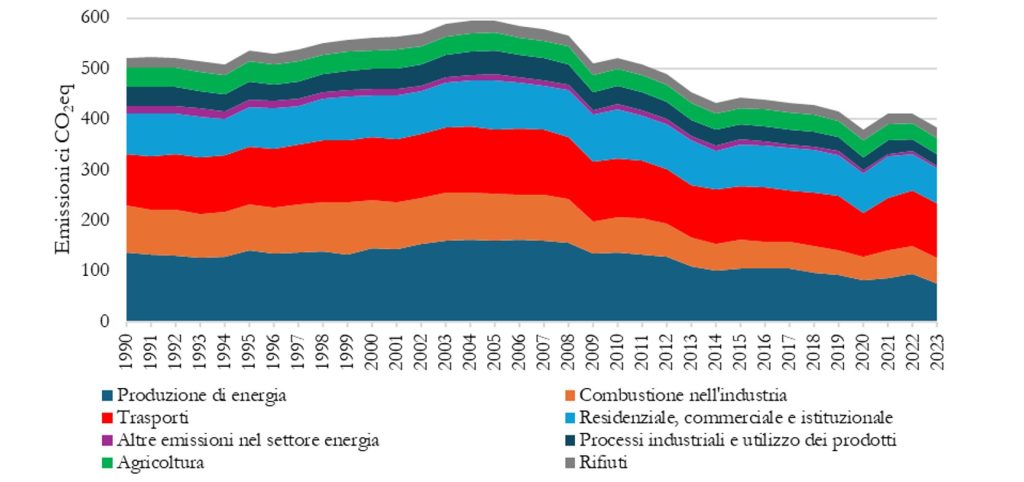

L’Italia si sta allontanando dai suoi obiettivi sul clima

I dati dell’inventario nazionale delle emissioni di gas serra, da poco pubblicati da ISPRA, mostrano come per il terzo anno consecutivo l’Italia registri emissioni maggiori di quelle previste dagli impegni assunti in ambito europeo. Pur se anche nel 2023 le emissioni italiane di gas serra sono diminuite, la riduzione è ben al di sotto di quanto previsto dagli obiettivi approvati dall’Italia. Aumenta dunque la quantità di emissioni che sarà da recuperare entro il 2030, rendendo il raggiungimento dell’obiettivo sempre più...

Come comunicare la crisi climatica ai disimpegnati

Una guida realizzata nell’ambito del progetto europeo NoPlanetB fornisce utili suggerimenti su come sensibilizzare sul cambiamento chi oggi lo considera un tema secondario. Diversi segnali suggeriscono come negli ultimi anni la scienza in generale sia stata messa sempre più in discussione, sia da parte dell’opinione pubblica che da alcuni settori politici e mediatici, sulla scia di una generale messa in discussione di alcuni valori ai quali eravamo abituati, fra cui inclusione, democrazia, un ruolo super partes delle istituzioni pubbliche....

100% di elettricità rinnovabile è possibile

Un rapporto mostra in 40 punti come la decarbonizzazione del sistema elettrico solo con energia rinnovabile non solo sia possibile, ma può essere realizzata in diversi modi, caratterizzati da alcuni elementi comuni. È stato recentemente presentato Il Rapporto “Elementi per un’Italia 100% rinnovabile”, promosso dalla Rete 100% Rinnovabili, preparato e sottoscritto da 25 docenti e ricercatori italiani, che mostra come sia possibile e conveniente decarbonizzare la produzione di elettricità utilizzando unicamente fonti energetiche rinnovabili. Il documento discute le leve...

Il manuale di psicologia climatica: una guida per affrontare l’impatto psicologico della crisi climatica ed ecologica

Negli ultimi anni, la crisi climatica ed ecologica è passata da questione scientifica e politica ad una vera e propria emergenza di salute pubblica. L’aumento degli eventi estremi e delle loro conseguenze disastrose ha effetti su scala globale, con gravi ripercussioni sulla salute fisica (Filippini et al., 2024) e mentale (IPCC, 2022; Charlson et al., 2021: Cianconi et al. 2023). Il Manuale Oltre all’aumento di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress e la depressione maggiore dopo eventi...

Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno

Lo scorso 2 dicembre 2024 si è svolto presso il Politecnico di Milano l’evento “Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con climalteranti.it, dal cui comitato scientifico provengono numerosi dei relatori intervenuti. Nel seguito è riportata una sintesi di alcuni interventi. La registrazione dell’evento è disponibile qui, mentre le slide presentate dai relatori durante la conferenza sono scaricabili qui. Segnali di ottimismo in tempi bui L’intervento iniziale di Mario Grosso...

Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024

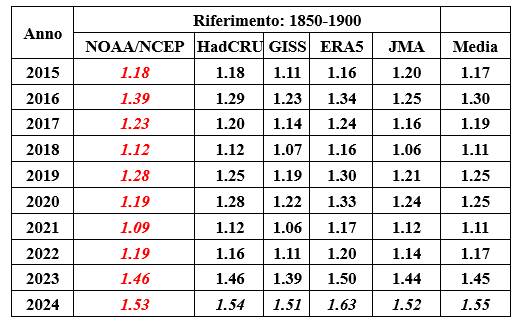

Le consuete analisi di inizio anno sui dati della NOAA/NCEP e, per confronto, su quelle relative ad altri tre database climatici, concordano sul fatto che, per il secondo anno consecutivo (ma come anche successo nel 2019 e nel 2020), l’anno appena trascorso è risultato il più caldo da quando si misurano le temperature. L’aumento di temperatura di +1,54 °C rispetto al periodo preindustriale è un dato molto preoccupante, ma ancora non implica il superamento del limite previsto dell’accordo di Parigi....

L’auto termica green di Francesco Giavazzi non esiste

Fra gli autori delle panzane che inquinano il dibattito sulla transizione energetica, si è aggiunto lo storico editorialista del Corriere della Sera Francesco Giavazzi, che in un editoriale del 28 dicembre 2024 ha sostenuto una tesi facilmente confutabile, la presunta esistenza di auto a combustione interna in grado di emettere poche decine di grammi di CO2 per km, ossia l’80-90% in meno di quelle oggi circolanti. Il contesto è un articolo intitolato “Le scelte (utili) sui conti” in cui lo...