Dalla neve all’era glaciale – parte 2

Gli articoli che sono stati pubblicati però contenevano alcune informazioni che attiravano l’attenzione perché più precise, legate a fatti clamorosi: il recupero dei ghiacci artici e l’avanzata dei ghiacci alpini.

Oltre all’articolo de La Stampa, già commentato in un precedente post , anche il Corriere della Sera ha lanciato la notizia, con un articolo del 6 gennaio a firma Franco Foresta Martin e il titolo a grandi caratteri: “E i ghiacciai non si ritirano più «L' effetto serra sembra svanito»”

Gli articoli che sono stati pubblicati però contenevano alcune informazioni che attiravano l’attenzione perché più precise, legate a fatti clamorosi: il recupero dei ghiacci artici e l’avanzata dei ghiacci alpini.

Oltre all’articolo de La Stampa, già commentato in un precedente post , anche il Corriere della Sera ha lanciato la notizia, con un articolo del 6 gennaio a firma Franco Foresta Martin e il titolo a grandi caratteri: “E i ghiacciai non si ritirano più «L' effetto serra sembra svanito»”  .

Se fosse stata vera, questa del ritiro dei ghiacciai e della scomparsa dell’effetto serra sarebbe stata davvero una clamorosa smentita di diversi decenni di scienza del clima.

Ma non è così, si è trattato invece di una clamorosa bufala.

I dati dei ghiacciai sono in netta ed inequivocabile diminuzione in tutto il mondo, ed in particolare nell’arco Alpino. Se ne parla nell’ultima traduzione di Realclimate disponibile su Climalteranti.it

Una ricerca effettuata nell’ambito del Progetto Kyoto Lombardia ha concluso che "i ghiacciai lombardi stanno subendo una riduzione di forte entità per lunghezza, superficie e per volume, da circa un secolo e mezzo, che negli ultimi due decenni potrebbe essere definita un vero e proprio “collasso”".

Se nella scienza del clima ci sono ancora punti incerti, non riguardano il ritiro dei ghiacciai. Sono dati così evidenti da essere difficilmente confutabili; d’altronde, sarebbe difficile spiegare che in un pianeta più caldo i ghiacci crescono.

Per spiegare come è nata e si è sviluppata questa ennesima bufala dell’aumento dei ghiacciai, si possono individuare quattro attori:

1. Un ricercatore

2. Un blog

3. Un giornalista

4. Un redattore - titolista

1) La fonte prima della notizia è stato il glaciologo Bill Chapman del centro di ricerche sul clima artico dell' Università dell' Illinois. Come ha fatto notare con grande precisione il Prof. Claudio della Volpe in un bel saggio intitolato “Ghiaccio Agghiacciante” pubblicato sul sito di ASPO-Italia, Chapman ha presentato in modo impreciso i dati, senza chiarire la differenza fra le due diverse serie di dati che descrivono l’estensione del ghiaccio marino artico, derivanti da sensori differenti e quindi non confrontabili. Per i dettagli si veda qui.

2) I dati sono stati interpretati in modo ulteriormente errato in un blog in cui si pubblicano spesso interventi negazionisti. Il curatore del blog, Michael Ascher, ha selezionato in modo arbitrario due punti della serie storica (sbagliata) dei ghiacci marini globali, per evidenziare una tendenza che non c’è.

3) Pur se di gente che sui blog scrive cose infondate o inesatte sul clima ce n’è parecchia (uno dei miei preferiti è www.meteolive.it, qui ne riportiamo un esempio) ), alcuni giornalisti italiani hanno dato spazio alla tesi di Archer, l’hanno amplificata grazie a imprecisioni e ad una generale confusione sul tema. Si è passati dal ghiaccio marino totale (che comunque non è tornato ai livelli del 1979) ai “ghiacci artici” (che sono in nettissima diminuzione). Il termine “marino” è scomparso quindi si è iniziato a parlare in generale di “ghiacci” e di “ghiacciai”, con riferimenti anche ai ghiacciai lombardi (pur se, come detto, anche loro sono in netto ritiro in particolare negli ultimi 30 anni). Non è solo l’abituale cura a rendere “più sexy” la notizia: si tratta proprio di fraintendimenti e di invenzioni.

4) I titolisti hanno, al solito, messo il carico: arriva l’era glaciale, il problema dell’effetto serra è svanito, i ghiacci non si ritirano. “L’effetto serra è svanito”, è messo tra virgolette nel titolo principale, ma nell’articolo non si trova chi sarebbe l’autore di tale affermazione.

Pur se un articolo di Repubblica e gli intereventi di Luca Mercalli a “Che tempo che fa” hanno contrastato la bufala con i grandi numeri dei loro lettori e ascoltatori, da colloqui con studenti e conoscenti mi sembra sia rimasta nell’opinione pubblica la sensazione generale che l’allarme per il problema del riscaldamento globale non sia molto fondato, che gli scienziati che avevano in passato lanciato l’allarme non siano molto affidabili; o almeno che il mondo della scienza sia diviso.

Come si dividono i torti in questa riuscita azione di disinformazione?

Sarà perché a me più vicino, il ricercatore dell’Università dell’Illinois”, fra tutti, mi sembra quello meno responsabile. Se non ha altro perché, inondato di email, ha smentito le affermazioni che gli erano state attribuite.

Chi non ha smentito è stato invece il Corriere della Sera. Che il 12 gennaio ha pubblicato a pag. 23 un breve articolo, non firmato, intitolato “Meno ghiacci? L'effetto serra non c'entra”, in cui ha confermato e ha rilanciato la bufala.

Questa volta partendo da un’articolo pubblicato su Nature Geoscience, in cui gli autori proponevano una stima diversa (ed inferiore a quelle precedenti) del futuro rateo di fusione dei ghiacci della Groenlandia, si è passati ad assolvere l’effetto serra per la diminuzione di tutti i “ghiacci”.

Finale dell’articolo ”Un risultato sulla stessa linea di quello annunciato dal Centro di ricerche sull'Artico dell'Università dell'Illinois, secondo cui i ghiacci artici hanno avuto una crescita rapidissima negli ultimi mesi del 2008 e il loro livello è tornato ad essere pari a quello registrato nel 1979”.

In effetti, due bufale possono essere sulla stessa linea. Ma c’è da sperare che qualcuno prima o poi informi i giornalisti del Corriere della Sera che tutti gli anni c’è una crescita rapida dei ghiacci dell’Artico, e sempre succede negli ultimi mesi dell’anno (e nei primi del successivo): in due periodi dell’anno chiamati “autunno” e “inverno”.

Testo di: Stefano Caserini

.

Se fosse stata vera, questa del ritiro dei ghiacciai e della scomparsa dell’effetto serra sarebbe stata davvero una clamorosa smentita di diversi decenni di scienza del clima.

Ma non è così, si è trattato invece di una clamorosa bufala.

I dati dei ghiacciai sono in netta ed inequivocabile diminuzione in tutto il mondo, ed in particolare nell’arco Alpino. Se ne parla nell’ultima traduzione di Realclimate disponibile su Climalteranti.it

Una ricerca effettuata nell’ambito del Progetto Kyoto Lombardia ha concluso che "i ghiacciai lombardi stanno subendo una riduzione di forte entità per lunghezza, superficie e per volume, da circa un secolo e mezzo, che negli ultimi due decenni potrebbe essere definita un vero e proprio “collasso”".

Se nella scienza del clima ci sono ancora punti incerti, non riguardano il ritiro dei ghiacciai. Sono dati così evidenti da essere difficilmente confutabili; d’altronde, sarebbe difficile spiegare che in un pianeta più caldo i ghiacci crescono.

Per spiegare come è nata e si è sviluppata questa ennesima bufala dell’aumento dei ghiacciai, si possono individuare quattro attori:

1. Un ricercatore

2. Un blog

3. Un giornalista

4. Un redattore - titolista

1) La fonte prima della notizia è stato il glaciologo Bill Chapman del centro di ricerche sul clima artico dell' Università dell' Illinois. Come ha fatto notare con grande precisione il Prof. Claudio della Volpe in un bel saggio intitolato “Ghiaccio Agghiacciante” pubblicato sul sito di ASPO-Italia, Chapman ha presentato in modo impreciso i dati, senza chiarire la differenza fra le due diverse serie di dati che descrivono l’estensione del ghiaccio marino artico, derivanti da sensori differenti e quindi non confrontabili. Per i dettagli si veda qui.

2) I dati sono stati interpretati in modo ulteriormente errato in un blog in cui si pubblicano spesso interventi negazionisti. Il curatore del blog, Michael Ascher, ha selezionato in modo arbitrario due punti della serie storica (sbagliata) dei ghiacci marini globali, per evidenziare una tendenza che non c’è.

3) Pur se di gente che sui blog scrive cose infondate o inesatte sul clima ce n’è parecchia (uno dei miei preferiti è www.meteolive.it, qui ne riportiamo un esempio) ), alcuni giornalisti italiani hanno dato spazio alla tesi di Archer, l’hanno amplificata grazie a imprecisioni e ad una generale confusione sul tema. Si è passati dal ghiaccio marino totale (che comunque non è tornato ai livelli del 1979) ai “ghiacci artici” (che sono in nettissima diminuzione). Il termine “marino” è scomparso quindi si è iniziato a parlare in generale di “ghiacci” e di “ghiacciai”, con riferimenti anche ai ghiacciai lombardi (pur se, come detto, anche loro sono in netto ritiro in particolare negli ultimi 30 anni). Non è solo l’abituale cura a rendere “più sexy” la notizia: si tratta proprio di fraintendimenti e di invenzioni.

4) I titolisti hanno, al solito, messo il carico: arriva l’era glaciale, il problema dell’effetto serra è svanito, i ghiacci non si ritirano. “L’effetto serra è svanito”, è messo tra virgolette nel titolo principale, ma nell’articolo non si trova chi sarebbe l’autore di tale affermazione.

Pur se un articolo di Repubblica e gli intereventi di Luca Mercalli a “Che tempo che fa” hanno contrastato la bufala con i grandi numeri dei loro lettori e ascoltatori, da colloqui con studenti e conoscenti mi sembra sia rimasta nell’opinione pubblica la sensazione generale che l’allarme per il problema del riscaldamento globale non sia molto fondato, che gli scienziati che avevano in passato lanciato l’allarme non siano molto affidabili; o almeno che il mondo della scienza sia diviso.

Come si dividono i torti in questa riuscita azione di disinformazione?

Sarà perché a me più vicino, il ricercatore dell’Università dell’Illinois”, fra tutti, mi sembra quello meno responsabile. Se non ha altro perché, inondato di email, ha smentito le affermazioni che gli erano state attribuite.

Chi non ha smentito è stato invece il Corriere della Sera. Che il 12 gennaio ha pubblicato a pag. 23 un breve articolo, non firmato, intitolato “Meno ghiacci? L'effetto serra non c'entra”, in cui ha confermato e ha rilanciato la bufala.

Questa volta partendo da un’articolo pubblicato su Nature Geoscience, in cui gli autori proponevano una stima diversa (ed inferiore a quelle precedenti) del futuro rateo di fusione dei ghiacci della Groenlandia, si è passati ad assolvere l’effetto serra per la diminuzione di tutti i “ghiacci”.

Finale dell’articolo ”Un risultato sulla stessa linea di quello annunciato dal Centro di ricerche sull'Artico dell'Università dell'Illinois, secondo cui i ghiacci artici hanno avuto una crescita rapidissima negli ultimi mesi del 2008 e il loro livello è tornato ad essere pari a quello registrato nel 1979”.

In effetti, due bufale possono essere sulla stessa linea. Ma c’è da sperare che qualcuno prima o poi informi i giornalisti del Corriere della Sera che tutti gli anni c’è una crescita rapida dei ghiacci dell’Artico, e sempre succede negli ultimi mesi dell’anno (e nei primi del successivo): in due periodi dell’anno chiamati “autunno” e “inverno”.

Testo di: Stefano Caserini A qualcuno piace la termodinamica

di “Perimenontas tous barbarous” (Aspettando i barbari):

di “Perimenontas tous barbarous” (Aspettando i barbari):

Perche’ e’ gia’ notte e i barbari non vengono. E’arrivato qualcuno dai confini a dire che di barbari non ce ne sono piu’.

Come faremo adesso senza i barbari? Dopotutto, quella gente era una soluzione.

L’intervista diceva questo? Forse si’ anche se fra apicini ci stanno delle semplificazioni di tante parole e tanti documenti che faccio un po’ fatica a digerire. Per quanto riguarda gli antichi pascoli della Groenlandia, confesso li’ ho anch’io ho qualche difficolta’ a riconoscermi, anche se devo ammettere che come figura retorica almeno una volta ne ho fatto accenno, simile: d'altronde sono un ricercatore, non sono un santo. Testo di: Teodoro GeorgiadisRaffreddamento globale, ghiacci Artici, previsioni dell’IPCC

NOTA INFORMATIVA del Focal Point IPCC – Italia del 15 gennaio 2009.

La Redazione di www.climalteranti.it pubblica una nota informativa a cura di Sergio Castellari, inerente al dibattito sui cambiamenti climatici improvvisamente riaccesosi a seguito di alcune pubblicazioni apparse su importanti organi di informazione italiani. In questi ultimi giorni sui media sono apparse notizie riguardo un rallentamento o blocco del riscaldamento globale a causa delle imponenti nevicate in varie zone Italiane e del pianeta e riguardo la forte crescita dei ghiacci marini Artici che sarebbero tornati ai livelli del 1979. Infine, alcuni articoli citano le “previsioni catastrofiche“ fatte dall’IPCC come ormai obsolete o anzi completamente errate (ad esempio qui, qui o qui). E’ necessario fare alcuni chiarimenti.Meteorologia e climatologia:

Bisogna stare molto attenti a non confondere una analisi meteorologica con una analisi climatica. Il sistema clima è un sistema complesso, che include l’atmosfera, gli oceani, le terre emerse, la criosfera e la biosfera. Generalmente il clima viene definito come “il tempo meteorologico medio” su scale temporali lunghe (almeno 30 anni). Quindi le condizioni climatiche vengono definite in termini di proprietà statistiche (ad esempio, il valore medio della temperatura atmosferica superficiale in una regione). Quindi un cambiamento climatico può essere definito come una variazione significativa statisticamente dello stato medio del clima o della sua variabilità, persistente per un periodo esteso (tipicamente decenni o più). Un cambiamento climatico implica una variazione delle proprietà statistiche e non può essere associato ad un evento singolo (una alluvione, una tempesta di neve ecc.) Non ha senso la domanda: “L’alluvione in un dato luogo e giorno è causata da un cambiamento climatico?” Ha invece senso la domanda: “Un cambiamento climatico può comportare una aumentata probabilità che si verifichino fenomeni alluvionali?” Quindi dare un senso climatico (fine del riscaldamento globale, inizio di un raffreddamento globale) ad una settimana di gelo in Italia significa fare una dichiarazione non basata su un corretto approccio scientifico. Ma l’anno 2008 è stato veramente un anno freddo? Questa è di nuovo una domanda generica, freddo rispetto a cosa e su quali scale temporali? Andando a vedere le due serie temporali di temperature media globali superficiali raccolte ed analizzate dal NCDC (National Climatic Data Center) della NOAA (National Ocean Atmophere Administration) (USA) e dal Met Office Hadley Centre (UK) si può chiaramente vedere che il 2008 non è stato un anno “freddo” in queste serie temporali rispetto a medie a lungo termine. Il rapporto preliminare (perché ancora non considera il mese di dicembre 2008) del NCDC dichiara che l’anno 2008 potrà essere uno dei 10 anni più caldi dal 1880 (inizio della serie termometrica globale) rispetto alla media del 20esimo secolo. Inoltre il mese di novembre 2008 è stato il quarto novembre più caldo della serie globale dal 1880 e l’agosto 2008 si è posizionato al decimo posto come agosto più caldo nella serie temporale. Questo trend è confermato anche dalla serie globale del Met Office Hadley Centre. Quasi tutti gli anni del nuovo millennio stanno tra i 10 anni più caldi di entrambi le serie termometriche globali. Negli ultimi 10 anni le temperature sono cresciute più lentamente rispetto ai decenni precedenti, ma ragionando su tempi lunghi è evidente un trend di crescita di temperature. Questo non significa che l’anno 2009 sarà necessariamente più caldo del 2008: il 2009 potrebbe essere l’anno più freddo dal 1980, ma il trend di crescita globale di temperature rimarrebbe se il 2010 ed il 2011 saranno di nuovo anni più caldi rispetto ad una media a lungo termine. Il valore di temperatura globale di un anno non può modificare una tendenza a lungo termine.I ghiacci artici che tornano ai livelli del 1979:

Alcuni articoli stranieri ed italiani, citando i dati dell’University of Illinois's Arctic Climate Research Center, hanno spiegato che l’estensione del ghiaccio marino artico è tornata a crescere ed ha raggiunto l’estensione del 1979. Intanto la crescita invernale del ghiaccio marino Artico è un normale processo stagionale: l’estensione diminuisce in estate e ricresce in inverno. Però negli ultimi anni come mostrato dal NSIDC (National Snow And Ice Data Center) (USA), qualcosa è cambiato. L’estensione di ghiaccio marino Artico (sea ice extent) ha raggiunto il record minimo nel settembre 2007, seguito dal settembre 2008 e settembre 2005, confermando che esiste un trend negativo nella estensione di ghiaccio marino estivo osservato negli ultimi 30 anni. Se si cercano i dati dell’University of Illinois’s Arctic Climate Research Center al loro sito si può arrivare al sito Criosphere Today del Polar Research Group - University of Illinois dove, controllando i grafici, si può vedere che l’estensione del ghiaccio marino (sea ice area) dell’Emisfero Nord nel dicembre 2008 non raggiunge il livello del 1979, mentre il sea ice area dell’Emisfero Sud nell’estate 2008 ha raggiunto il livello dell’estate 1979! Per l’Artico il NSIDC ha comunicato il 7 gennaio (2008 Year-in-Review) che: • l’estensione del ghiaccio marino (sea ice extent) nel dicembre 2008 è stata di 12.53 milioni di km2, 830,000 milioni di km2 di meno della media 1979 – 2000; • il ghiaccio marino del 2008 ha mostrato una estensione ben sotto alla media (wellbelow- average ice extents) durante l’intero anno 2008; • dal 12 al 19 dicembre 2008 la crescita stagionale di ghiaccio marino Artico si è interrotta probabilmente a causa di un sistema anomalo di pressione atmosferica combinato all’effetto delle temperature marine superficiali più calde nel Mare di Barents.Le “previsioni” dell’IPCC:

Innanzitutto esistono vari tipi di modelli: 1. Modelli di previsione meteorologica operativa: grandi modelli computazionali, che integrano le equazioni del moto atmosferico, accoppiate con opportune rappresentazioni degli scambi di materia e calore con la superficie terrestre e che forniscono le previsioni meteorologiche; 2. Modelli di previsione stagionale: stessi modelli atmosferici, ma accoppiati a all’oceano e sono utilizzati per prevedere fenomeni come El Nino; 3. Modelli del Sistema Terra (Earth System Models): modelli dell’atmosfera ed oceano tra loro accoppiati, ma accoppiati anche ad altri modelli che rappresentano la superficie, il ghiaccio marino, la vegetazione, la chimica atmosferica, il ciclo del carbonio e gli aerosol. Per gi studi dei possibili climi a 50 o 100 anni si usano i Modelli del Sistema Terra, ma in maniera diversa dai modelli di previsione meteorologica. Nel campo della predicibilità di un sistema come il sistema clima si possono avere due tipi di previsioni: “Previsioni di Primo Tipo” (o Problemi ai Valori Iniziali) e “Previsioni di Secondo Tipo” (o Problemi ai Parametri). Le cosiddette previsioni climatiche dell’IPCC sono previsioni del secondo tipo: dato il sistema clima soggetto a variazioni di un forzante esterno, sono previsioni delle variazioni delle proprietà statistiche del sistema clima al variare dei parametri esterni. Queste previsioni non dipendono dai valori iniziali, come le previsioni del Primo Tipo che sono poi le previsioni meteorologiche e che hanno un limite intrinseco a circa due settimane. Queste previsioni climatiche si definiscono in realtà proiezioni climatiche e cercano di rispondere alle seguenti domande: 1. Assumendo che la composizione atmosferica vari secondo un certo scenario di emissione, allora quale sarà ad esempio tra 30, 50 e 100 anni la probabilità di avere una temperatura media più alta di 3°C rispetto a quella attuale? 2. Come sarà distribuita sul globo questa variazione della temperatura media prevista? Queste proiezioni si possono chiamare anche scenari climatici, perché come variazione di forzanti esterni (gas serra ed aerosol) usano scenari di concentrazione che derivano da scenari di emissioni. Questi scenari di emissioni sono descrizioni plausibili dello sviluppo futuro delle emissioni di gas serra e aerosol, basate su un insieme coerente ed internamente consistente di assunzioni sulle forze che le guidano (soprattutto economiche, tassi di sviluppo tecnologico, andamento dei mercati, sviluppo demografico, ecc.). E’ importante sottolineare che la dinamica caotica del clima terrestre e dei moti atmosferici pone un limite teorico alla possibilità di eseguire Previsioni del Primo Tipo. Infatti il sistema clima è un sistema fisico complesso con un comportamento non lineare su molte scale temporali e che include molte possibili instabilità dinamiche. Però la natura caotica del sistema clima non pone alcun limite teorico alla possibilità di eseguire Previsioni del Secondo Tipo. Quindi è più semplice eseguire Previsioni di Secondo Tipo (in altre parole previsioni climatiche di tipo statistico) per i prossimi 100 anni assumendo possibili variazioni dei forzanti esterni, che estendere di qualche giorno il termine delle previsioni meteorologiche. Queste previsioni statistiche vengono effettuate in vari centri di modellistica climatica in varie parti del mondo (anche in Italia, ad esempio al Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici - CMCC) e fino ad oggi quasi tutti i modelli climatici del tipo Earth System Models hanno usato gli stessi scenari di emissioni chiamati IPCC-SRES al fine di poter confrontare i risultati. Questi scenari di emissioni sono molti e presuppongono diversi sviluppi socioeconomici a livello globale e quindi diversi livelli di emissioni al fine di poter“catturare” il possibile futuro climatico della Terra. In conclusione, queste previsioni sono scenari climatici o proiezioni climatiche e non previsioni meteorologiche a lungo termine.Dalla neve all’era glaciale – parte 1

milione di chilometri quadrati in piú rispetto al 2007”. È una frase che non ha molto senso perchè non è possibile confrontare l’estensione dei ghiacci della “primavera” del 2008 con quella del 2007.

Il confronto fra le due primavere non avrebbe significato, perché, come detto, il pack si scioglie al polo nord nei mesi estivi e raggiunge il minimo in settembre.

Forse Goldman intendeva proporre un confronto fra i due minimi estivi. In effetti nel minimo del 2008 i ghiacci sono stati di circa mezzo milione di chilometri quadrati più estesi rispetto al minimo del 2007. Ma solo perché il minimo del 2007 è stato assolutamente eccezionale. Se si guarda il trend degli ultimi 30 anni, confrontato con le previsioni dei modelli, si vede che anche il dato del 2008 è preoccupante, non c’è stato un vero recupero e si è ampiamente al di sotto dell’andamento previsto negli anni precedenti.

I glaciologi hanno studiato attentamente i perchè del minimo del 2007 e nel recente convegno dell’AGU a San Francisco, nelle sessioni dedicate alla Criosfera c’è anche stato un approfondito dibattito sulle differenze nelle cause dei due minimi, sui trend, molto preoccupanti per il futuro del pack, chiamato anche ghiaccio marino artico (si vedano ad esempio gli abstract di sessione 1, sessione 2 e sessione 3).

Gli scienziati che studiano il ghiaccio marino artico ritengono il trend di diminuzione del ghiaccio marino artico inequivocabile, e probabile la scomparsa estiva del ghiaccio marino artico entro il 2030.

Alla domanda del giornalista “Esistono prove concrete di questa «ripresa » dei ghiacci anche al Polo Nord, dopo che rapporti nello stesso senso sono giunti dall’Antartide?”, la risposta data da Goldberg è fenomenale: “Sì, lo spessore dei ghiacci creò gravi problemi a una spedizione svedese che, a bordo del rompighiaccio Oden, non riuscì a forzare il pack a Nord della Groenlandia ed un’altra spedizione diretta alle isole a Nord delle Svalbard dovette desistere”.

Le “prove concrete” sarebbero i problemi dati ad un paio di spedizioni in alcuni imprecisati periodi in posti delineati in modo generico.

Si tratta di argomenti non scientifici, che hanno a che fare con notizie imprecisate e basate su impressioni, non su dati.

Non sorprende quindi che se si fa una ricerca si scopre che Fred Goldberg è un esperto di tecnologie per le saldature che si interessa di clima dal 2004, organizzando convegni e facendo dei viaggi ai poli.

L’articolo prosegue con altre tesi ugualmente infondate, con l’attribuzione alla corrente “La Nina” una ciclicità più o meno trentennale (non è così, vedi qui), il classico del “3.500 anni fa, il clima globale del nostro pianeta era superiore di 3 gradi a quello attuale” (molto poco probabile, vedi fig 2 qui) o che “ora ci attendono annate fredde colpa del Sole che non è mai stato cosí calmo come adesso”; fino alla conclusione che ha portato al titolo dell’articolo “fra non molto entreremo in una breve era glaciale, come quella che si verificò verso la metà del 1600”.

Niente paura: l’era glaciale sarà “breve”, durerà solo un paio di secoli…

Testo di: Stefano Caserini

milione di chilometri quadrati in piú rispetto al 2007”. È una frase che non ha molto senso perchè non è possibile confrontare l’estensione dei ghiacci della “primavera” del 2008 con quella del 2007.

Il confronto fra le due primavere non avrebbe significato, perché, come detto, il pack si scioglie al polo nord nei mesi estivi e raggiunge il minimo in settembre.

Forse Goldman intendeva proporre un confronto fra i due minimi estivi. In effetti nel minimo del 2008 i ghiacci sono stati di circa mezzo milione di chilometri quadrati più estesi rispetto al minimo del 2007. Ma solo perché il minimo del 2007 è stato assolutamente eccezionale. Se si guarda il trend degli ultimi 30 anni, confrontato con le previsioni dei modelli, si vede che anche il dato del 2008 è preoccupante, non c’è stato un vero recupero e si è ampiamente al di sotto dell’andamento previsto negli anni precedenti.

I glaciologi hanno studiato attentamente i perchè del minimo del 2007 e nel recente convegno dell’AGU a San Francisco, nelle sessioni dedicate alla Criosfera c’è anche stato un approfondito dibattito sulle differenze nelle cause dei due minimi, sui trend, molto preoccupanti per il futuro del pack, chiamato anche ghiaccio marino artico (si vedano ad esempio gli abstract di sessione 1, sessione 2 e sessione 3).

Gli scienziati che studiano il ghiaccio marino artico ritengono il trend di diminuzione del ghiaccio marino artico inequivocabile, e probabile la scomparsa estiva del ghiaccio marino artico entro il 2030.

Alla domanda del giornalista “Esistono prove concrete di questa «ripresa » dei ghiacci anche al Polo Nord, dopo che rapporti nello stesso senso sono giunti dall’Antartide?”, la risposta data da Goldberg è fenomenale: “Sì, lo spessore dei ghiacci creò gravi problemi a una spedizione svedese che, a bordo del rompighiaccio Oden, non riuscì a forzare il pack a Nord della Groenlandia ed un’altra spedizione diretta alle isole a Nord delle Svalbard dovette desistere”.

Le “prove concrete” sarebbero i problemi dati ad un paio di spedizioni in alcuni imprecisati periodi in posti delineati in modo generico.

Si tratta di argomenti non scientifici, che hanno a che fare con notizie imprecisate e basate su impressioni, non su dati.

Non sorprende quindi che se si fa una ricerca si scopre che Fred Goldberg è un esperto di tecnologie per le saldature che si interessa di clima dal 2004, organizzando convegni e facendo dei viaggi ai poli.

L’articolo prosegue con altre tesi ugualmente infondate, con l’attribuzione alla corrente “La Nina” una ciclicità più o meno trentennale (non è così, vedi qui), il classico del “3.500 anni fa, il clima globale del nostro pianeta era superiore di 3 gradi a quello attuale” (molto poco probabile, vedi fig 2 qui) o che “ora ci attendono annate fredde colpa del Sole che non è mai stato cosí calmo come adesso”; fino alla conclusione che ha portato al titolo dell’articolo “fra non molto entreremo in una breve era glaciale, come quella che si verificò verso la metà del 1600”.

Niente paura: l’era glaciale sarà “breve”, durerà solo un paio di secoli…

Testo di: Stefano Caserini Assegnato il Premio “A qualcuno piace caldo” per l’anno 2007

Il Premio annuale è assegnato alla persona o all’organizzazione italiana che più si è distinta nel diffondere argomentazioni e notizie errate sulla fenomenologia dei cambiamenti climatici con l’intento di impedire, posticipare o rallentare le azioni di mitigazione contro i cambiamenti climatici.

Il Premio scelto dal Comitato editoriale per l'anno 2007 è una copia originale del Primo Volume del IV Rapporto IPCC, che sarà spedito al vincitore.13 dicembre 2008 Il Comitato Editoriale di Climalteranti.it

Vincitore 2007

Prof. Franco Battaglia

“Per la vastissima produzione negazionista, che ha riguardato articoli su quotidiani, riviste e interventi in radio e in televisione, con una serie incredibile di affermazioni clamorose quanto infondate, senza il minimo tentativo di confronto e dialogo con la comunità scientifica nazionale ed internazionale”.

.

Piccola bibliografia negazionista di Franco Battaglia: Battaglia F. (2007a) Notizie false e ambiguità scientifiche. Il Giornale, 7 febbraio. Battaglia F. (2007b) Perché è inutile risparmiare energia. Il Giornale, 15 febbraio. Battaglia F. (2007c) L’Europa non conosce le leggi della fisica. Il Giornale, 11 marzo. Battaglia F. (2007d) Terra con la febbre? La colpa é il sole. Il Giornale, 7 aprile. Battaglia F. (2007e) È immotivato preoccuparsi per l’effetto serra antropogenico (ESA). Ingegneria Ambientale, Anno XXXVI, n. 4, 142-146. Battaglia F. (2007f) Intervento in “Porta a Porta” del 2 maggio. Battaglia F. (2007g) Siccità. Ma la colpa non è dell’uomo. Il Giornale, 5 maggio. Battaglia F. (2007h) Dall’allarme siccità alle alluvioni. I fondi per l’emergenza? Sprecati. Il Giornale, 8 giugno. Battaglia F. (2007i) La caccia all’estate del caldo record è solamente un bluff. Il Giornale, 18 agosto. Battaglia F. (2007j) Ultima ora! I ghiacciai si stanno sciogliendo da diciottomila anni. Intervista a Il Foglio, 13 settembre. Battaglia F. (2007k) Il fallimento di Kyoto si trasferisce a Bali. Il Giornale, 4 dicembre. Battaglia F. (2007m) Replica di Franco Battaglia a Stefano Caserini. Ingegneria Ambientale, XXXVI, XII, 591-593. I testi sono reperibili da qui.

Da “A qualcuno piace caldo”, capitolo “Clima di Battaglia” …Seguire l’elenco delle sparate e delle cantonate prese da Battaglia è impegnativo. Avendo conquistato un poco di notorietà per le sue posizioni negazioniste, Battaglia si è trovato nella necessità di alimentare il suo personaggio, con affermazioni via via più incredibili e senza compromessi. Nei suoi scritti del 2007 si trovano affermazioni come “la temperatura media globale oggi è più alta di 150 anni fa; semplicemente, non è la CO2 la causa di questo aumento” (Battaglia, 2007e). Oppure che è “semplice” identificare nel Sole il responsabile del riscaldamento globale, che è “facile” spiegare gli aumenti di CO2 del passato, che vi sono evidenze storiche “inconfutabili” sulle maggiori temperature del passato, che l’ipotesi di un’interferenza antropogenica nell’effetto serra del pianeta si è “rivelata totalmente priva di ogni fondamento”, è “impossibile”, l’”uomo non c’entra proprio nulla”. Nel novembre del 2007, dopo l’uscita dell’intero IV rapporto dell’IPCC, scrive ancora “le attività umane e, in particolare, le emissioni antropiche di CO2, non hanno, sul clima, alcuna influenza” (Battaglia, 2007i). Ne consegue che gli scienziati mondiali non solo non hanno capito nulla, ma sono dei mistificatori e dei sognatori: il riscaldamento globale antropogenico è “il più colossale falso del secolo” (Battaglia, 2007k), “la più grande mistificazione degli ultimi 15 anni”, “la congettura antropogenica del riscaldamento globale dovrebbe essere oggi considerata pura speculazione metafisica sconfessata dai fatti reali” (Battaglia, 2007d; 2007x).

E ora tocca al conto energia? Alcune considerazioni dopo l’attacco al 55%

Primi giorni per la Conferenza, ultimi giorni per il premio

È partita a Poznan la 14-esima Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici. Per chi volesse essere informato in tempo reale di quanto sta succedendo il sito è quella della convenzione www.unfccc.int. Sull'apposito sito si trovano i programmi giornalieri, i webcast e gli atti di alcuni "side event".

Un altro sito importante è il portale dell'ONU sui cambiamenti climatici http://www.un.org/climatechange

In italiano, da segnalare le cronache giornaliere da Poznan di Daniele Pernigotti, sul sito Aequilibria.

Un resoconto giornaliero dei lavori della COP14 è effettuato dall'Earth Negotiations Bulletin (ENB) ad opera dell'IISD (International Institute for Sustainable Development: è possibile leggerli dal sito oppure abbonarsi alla newsletter.

Altre interessanti notizie da Poznan anche dal sito Climate-L, International Climate Change Activities, prodotto dall'IISD e dal UN Chief Executives Board for Coordination (CEB) Secretariat.

Molto utile per sapere cosa succede anche la newsletter giornaliera ECO del Climate Action Network, contenente l'ormai celebre "fossil-of-the-day award", aggiudicato per il primo giorno alla Polonia

A proposito di premi, ultimi giorni per votare per il premio "A qualcuno piace caldo 2007".

L'assegnazione del premio sarà effettuata il 13 dicembre, festa di S.Lucia, patrona dei non vedenti e degli oculisti.

È partita a Poznan la 14-esima Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici. Per chi volesse essere informato in tempo reale di quanto sta succedendo il sito è quella della convenzione www.unfccc.int. Sull'apposito sito si trovano i programmi giornalieri, i webcast e gli atti di alcuni "side event".

Un altro sito importante è il portale dell'ONU sui cambiamenti climatici http://www.un.org/climatechange

In italiano, da segnalare le cronache giornaliere da Poznan di Daniele Pernigotti, sul sito Aequilibria.

Un resoconto giornaliero dei lavori della COP14 è effettuato dall'Earth Negotiations Bulletin (ENB) ad opera dell'IISD (International Institute for Sustainable Development: è possibile leggerli dal sito oppure abbonarsi alla newsletter.

Altre interessanti notizie da Poznan anche dal sito Climate-L, International Climate Change Activities, prodotto dall'IISD e dal UN Chief Executives Board for Coordination (CEB) Secretariat.

Molto utile per sapere cosa succede anche la newsletter giornaliera ECO del Climate Action Network, contenente l'ormai celebre "fossil-of-the-day award", aggiudicato per il primo giorno alla Polonia

A proposito di premi, ultimi giorni per votare per il premio "A qualcuno piace caldo 2007".

L'assegnazione del premio sarà effettuata il 13 dicembre, festa di S.Lucia, patrona dei non vedenti e degli oculisti. Pacchetto 20-20-20: gli errori nei numeri del Ministero dell’Ambiente

- criterio di efficienza economica, ovvero minimizzazione dei costi per l'intera Unione europea;

- criterio di equità, ovvero redistribuzione degli impegni tra i diversi paesi in funzione del livello di sviluppo economico di ciascuno;

- possibilità di utilizzo dei crediti derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto per ottemperare all'obbligo di riduzione delle emissioni, ovvero la possibilità di includere anche iniziative svolte all'esterno dell'Unione europea (Progetti CDM);

- possibilità di utilizzo delle cosiddette "Garanzie d'origine" associate alle fonti rinnovabili per raggiungere l'obbiettivo dello sviluppo di queste ultime, ovvero anche iniziative di produzione di energia rinnovabile in altri paesi dell'Unione europea possono essere riconosciute ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nel proprio paese;

- livello dei prezzi d'importazione del petrolio e del gas.

- una proposta di revisione della direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading (sistema di scambio europeo dei permessi di emissione) - EU ETS

- una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per la riduzione delle emissioni per i settori non soggetti all'EU ETS

- una proposta di direttiva per la promozione dell'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili

- una proposta di direttiva sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

- la definizione a livello UE dell'obiettivo di riduzione delle emissioni da parte dei settori soggetti al sistema europeo di scambio dei permessi di emissione - ETS (ovvero il settore energetico e i settori energivori);

- la definizione a livello dei singoli paesi dell'obiettivo di riduzione delle emissioni da parte dei settori industriali non soggetti alla direttiva ETS;

- la definizione a livello dei singoli paesi dell'obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili.

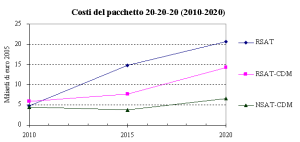

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Come si vede, il Ministero ha selezionato lo scenario più costoso e meno probabile.

Ma le differenze non sono piccole come potrebbe sembrare a prima vista. È vero che complessivamente sono pochi punti percentuali di differenza, ma sono sempre miliardi di euro.

Se si calcolano le differenze fra i costi dei tre scenari e lo scenario "Baseline" (che rappresenta i costi di uno scenario energetico senza il pacchetto 20-20-20), si vede che si parla di miliardi di euro l'anno di maggior costo.

[aggiunta - Va chiarito che non sono qui conteggiati i costi aggiuntivi indiretti relativi all'acquisto dei permessi CDM e delle GOs. Questi costi porterebbero ad esempio il costo totale dello scenario NSAT-CDM nel 2020 a circa 12.4 miliardi di euro. Non sono disponibili i costi al 2015.]

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Come si vede, il Ministero ha selezionato lo scenario più costoso e meno probabile.

Ma le differenze non sono piccole come potrebbe sembrare a prima vista. È vero che complessivamente sono pochi punti percentuali di differenza, ma sono sempre miliardi di euro.

Se si calcolano le differenze fra i costi dei tre scenari e lo scenario "Baseline" (che rappresenta i costi di uno scenario energetico senza il pacchetto 20-20-20), si vede che si parla di miliardi di euro l'anno di maggior costo.

[aggiunta - Va chiarito che non sono qui conteggiati i costi aggiuntivi indiretti relativi all'acquisto dei permessi CDM e delle GOs. Questi costi porterebbero ad esempio il costo totale dello scenario NSAT-CDM nel 2020 a circa 12.4 miliardi di euro. Non sono disponibili i costi al 2015.]

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Ma questi numeri non sono ancora quelli della contesa raccontata dai giornali, c'è dell'altro.

La Commissione europea ha fornito i dati di costo in corrispondenza degli anni 2005, 2010, 2015 e 2020. Per calcolare i costi aggiuntivi totali nel periodo 2013-2020, o nel periodo 2011-2020 come proposto dal Ministero dell'Ambiente, sarebbe necessario disporre dei dati puntuali relativi ad ogni anno. In alternativa, come è stato fatto nelle figure sopra, si possono interpolare i dati mancanti nel periodo 2010-2015 e nel periodo 2015-2020. Con questa semplice elaborazione matematica, effettuata con un'interpolazione lineare negli intervalli, si ottengono i seguenti risultati.

Fonte: elaborazione Climalteranti.it su dati Commissione Europea

Ma questi numeri non sono ancora quelli della contesa raccontata dai giornali, c'è dell'altro.

La Commissione europea ha fornito i dati di costo in corrispondenza degli anni 2005, 2010, 2015 e 2020. Per calcolare i costi aggiuntivi totali nel periodo 2013-2020, o nel periodo 2011-2020 come proposto dal Ministero dell'Ambiente, sarebbe necessario disporre dei dati puntuali relativi ad ogni anno. In alternativa, come è stato fatto nelle figure sopra, si possono interpolare i dati mancanti nel periodo 2010-2015 e nel periodo 2015-2020. Con questa semplice elaborazione matematica, effettuata con un'interpolazione lineare negli intervalli, si ottengono i seguenti risultati.

|

Costi aggiuntivi per l'Italia (mld euro) |

Scenario RSAT |

Scenario RSAT-CDM |

Scenario NSAT-CDM |

|

2011-2020 |

145.70 |

93.20 |

47.80 |

|

media annua 2011-2020 |

14.57 |

9.32 |

4.78 |

|

|

|

|

|

| RSAT: senza meccanismi di flessibilità | |||

| RSAT-CDM: possibilità di utilizzo dei crediti CDM | |||

| NSAT-CDM: possibilità di utilizzo dei crediti CDM e scambio delle Garanzie d'Origine | |||

Un errore grave, clamoroso. Uno di quegli errori che conviene dire di aver fatto apposta.

Come detto in precedenza gli scenari più rappresentativi sono lo scenario RSAT-CDM e lo scenario NSAT-CDM. Ne consegue che una stima più corretta dei costi aggiuntivi per il nostro paese di quella presentata dal Ministero dell'Ambiente, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, sarebbe compresa tra i 48 e i 93 miliardi di euro per il periodo 2011-2020. Rispettivamente un quarto o la metà di quelli detti dal Ministero. [aggiunta: se si considerano i costi degli scambi di CDM e Garanzie d'origine, i costi totali per l'Italia aumentano, ma rimangono nettamente inferiori a quelli proposti dal Ministero].

E questi sono solo i costi: i benefici, in termini di danni evitati per le minori emissioni di gas serra, non stati conteggiati.

Testo di N.D. e S.C.

Un errore grave, clamoroso. Uno di quegli errori che conviene dire di aver fatto apposta.

Come detto in precedenza gli scenari più rappresentativi sono lo scenario RSAT-CDM e lo scenario NSAT-CDM. Ne consegue che una stima più corretta dei costi aggiuntivi per il nostro paese di quella presentata dal Ministero dell'Ambiente, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, sarebbe compresa tra i 48 e i 93 miliardi di euro per il periodo 2011-2020. Rispettivamente un quarto o la metà di quelli detti dal Ministero. [aggiunta: se si considerano i costi degli scambi di CDM e Garanzie d'origine, i costi totali per l'Italia aumentano, ma rimangono nettamente inferiori a quelli proposti dal Ministero].

E questi sono solo i costi: i benefici, in termini di danni evitati per le minori emissioni di gas serra, non stati conteggiati.

Testo di N.D. e S.C.

Il riscaldamento globale si è fermato nel 1998?

Andamento delle temperature globali dal 1977 al 2007: variazioni rispetto alla temperatura del 1998. (da Caserini, 2008)

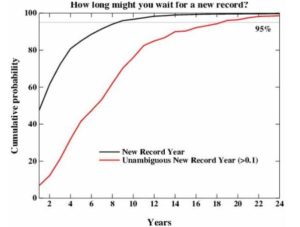

In una delle prime traduzione di realclimate, disponibile qui, è raccontato come il fatto che la temperatura non salga in modo costante, come la CO2, è assolutamente in linea con la comprensione fisica del sistema climatico. C’è anche una figura che mostra la probabilità di un record di temperature: per avere un nuovo record di temperature c’è più del 25 % di probabilità di aspettare più di 10 anni.

Andamento delle temperature globali dal 1977 al 2007: variazioni rispetto alla temperatura del 1998. (da Caserini, 2008)

In una delle prime traduzione di realclimate, disponibile qui, è raccontato come il fatto che la temperatura non salga in modo costante, come la CO2, è assolutamente in linea con la comprensione fisica del sistema climatico. C’è anche una figura che mostra la probabilità di un record di temperature: per avere un nuovo record di temperature c’è più del 25 % di probabilità di aspettare più di 10 anni.

Posso solo aggiungere il ricordo di quest’estate, a Bonassola. La spiaggia è stata svuotata dalle barche, i primi ombrelloni sono stati tolti: sta arrivando la mareggiata di ferragosto, dicono quelli del posto. Eppure il mare è lontano. Mi siedo sulla spiaggia a leggere, guardo le onde avanzare. Eppure non avanzano, ossia le onde sembrano non risalire la spiaggia. Ogni tanto c’è un onda più lunga, ma subito dopo molte sono piccole, inferiori alle precedenti.

E’ passato tanto tempo prima di veder da vicino la spuma della prima onda. Ma come tanti altri sono rimasto ancora al mio posto, le onde successive stavano lontane.

Dopo un po’ è arrivata l’onda che ha bagnato l’asciugamano.

Posso solo aggiungere il ricordo di quest’estate, a Bonassola. La spiaggia è stata svuotata dalle barche, i primi ombrelloni sono stati tolti: sta arrivando la mareggiata di ferragosto, dicono quelli del posto. Eppure il mare è lontano. Mi siedo sulla spiaggia a leggere, guardo le onde avanzare. Eppure non avanzano, ossia le onde sembrano non risalire la spiaggia. Ogni tanto c’è un onda più lunga, ma subito dopo molte sono piccole, inferiori alle precedenti.

E’ passato tanto tempo prima di veder da vicino la spuma della prima onda. Ma come tanti altri sono rimasto ancora al mio posto, le onde successive stavano lontane.

Dopo un po’ è arrivata l’onda che ha bagnato l’asciugamano.

Testo di: Stefano Caserini

Testo di: Stefano Caserini C’è anche un altro modo per non rispettare il Protocollo di Kyoto

La storia del clima in Italia

Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per l’Unione europea

Il clima come bene comune

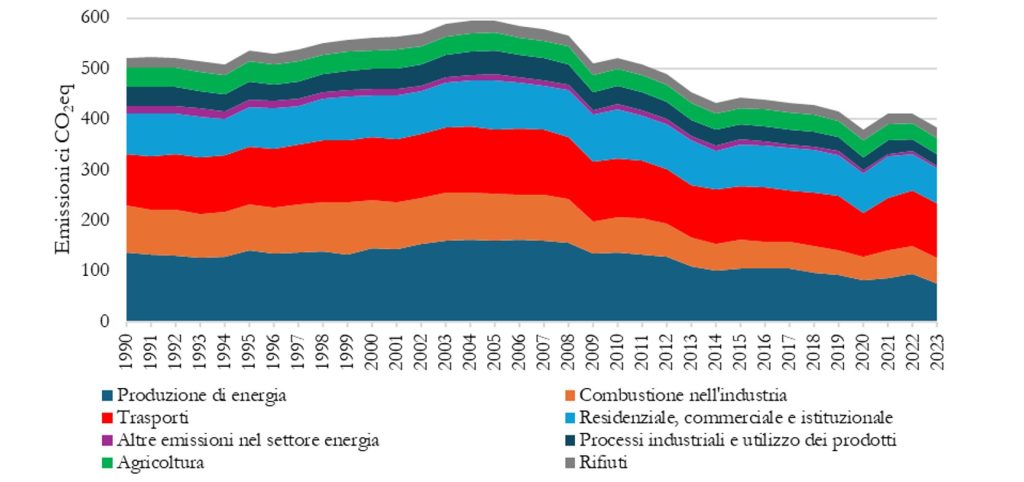

L’Italia si sta allontanando dai suoi obiettivi sul clima

Come comunicare la crisi climatica ai disimpegnati

100% di elettricità rinnovabile è possibile

Il manuale di psicologia climatica: una guida per affrontare l’impatto psicologico della crisi climatica ed ecologica

Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno

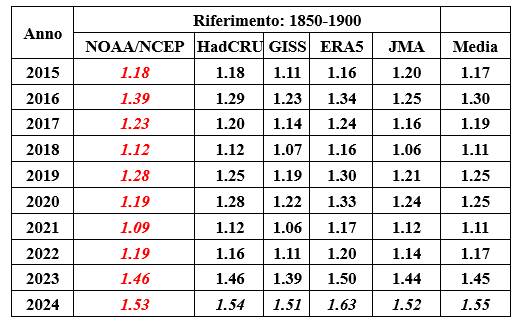

Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024