I periodi caldi del passato e il riscaldamento attuale

Durante l’inverno, quando fa freddo, si sente a volte chi sottolinea l’importanza dei grandi riscaldamenti planetari del passato. E’ bene quindi ricordare che l’evoluzione della storia della Terra è stata sì caratterizzata da fasi alterne più calde o più fredde delle attuali, ma con scale temporali diverse in cui di volta in volta sono stati predominanti differenti fattori.

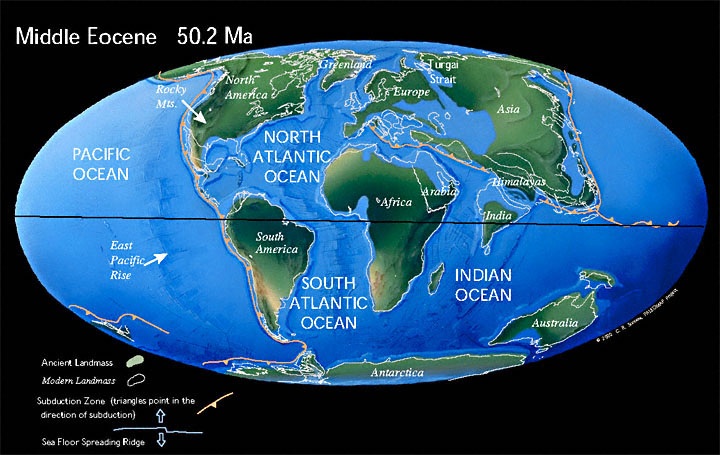

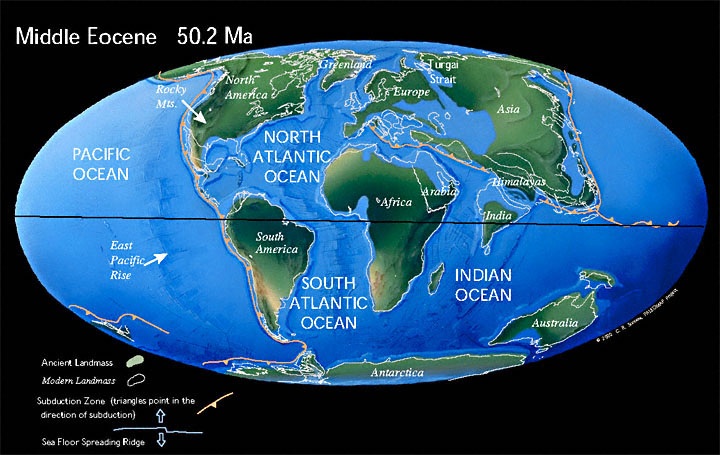

È indubbio che nel passato ci sono stati molti casi in cui il clima del pianeta si è scaldato in modo importante. Uno dei più famosi è l’episodio di forte e relativamente rapido riscaldamento avvenuto 55.5 Milioni di anni fa, chiamato PETM-Paleocene-Eocene Thermal Maximum (se ne è parlato recentemente su Le Scienze, Nature Geoscience e Nature): si ebbero grandi eruzioni in corrispondenza dell’apertura dell’Atlantico, i flussi magmatici arrostirono i calcari e bruciarono il carbonio superficiale, la temperatura si innalzò di2°C, gli oceani profondi si acidificarono, distruggendo i foraminiferi, e vennero destabilizzati i giacimenti di clatrati idrati sottostanti i fondali; il metano non ebbe il tempo di ossidarsi e la temperatura crebbe ancora essiccando e bruciando grandi foreste e torbiere in tutto il globo. Alla fine si stima un aumento di8 °C, in dieci-quindicimila anni.

In precedenza, dalla formazione della Terra e fino a 570 milioni di anni fa, per oltre 3 miliardi di anni il clima del Pianeta era stato regolato dai fattori geochimici che modellarono la superficie e l’atmosfera. Nel contempo l’evoluzione biologica passava lentamente dal regno dei primi organismi unicellulari anaerobici a quello dei microorganismi fotosintetici e a quelli in grado di respirare l’ossigeno prodotto, fino alla formazione degli eucarioti, capaci di entrambe le funzioni. A partire da 570 milioni di anni fa si innescò il ciclo biogeochimico del carbonio, che coinvolgeva microrganismi marini dotati di esoscheletro calcareo. La vittoria degli organismi fotosintetici portò ad arricchire l’atmosfera di ossigeno molecolare, estratto dalla CO2 ad opera della fotosintesi, quindi di ozono (a partire da 120 milioni di anni fa). Molti indizi e prove ci dicono che il clima era molto caldo, ma alternato a periodi di forte raffreddamento, favoriti forse dalla presenza di grandi concentrazioni di ceneri vulcaniche nell’atmosfera. (altro…)

È indubbio che nel passato ci sono stati molti casi in cui il clima del pianeta si è scaldato in modo importante. Uno dei più famosi è l’episodio di forte e relativamente rapido riscaldamento avvenuto 55.5 Milioni di anni fa, chiamato PETM-Paleocene-Eocene Thermal Maximum (se ne è parlato recentemente su Le Scienze, Nature Geoscience e Nature): si ebbero grandi eruzioni in corrispondenza dell’apertura dell’Atlantico, i flussi magmatici arrostirono i calcari e bruciarono il carbonio superficiale, la temperatura si innalzò di2°C, gli oceani profondi si acidificarono, distruggendo i foraminiferi, e vennero destabilizzati i giacimenti di clatrati idrati sottostanti i fondali; il metano non ebbe il tempo di ossidarsi e la temperatura crebbe ancora essiccando e bruciando grandi foreste e torbiere in tutto il globo. Alla fine si stima un aumento di8 °C, in dieci-quindicimila anni.

In precedenza, dalla formazione della Terra e fino a 570 milioni di anni fa, per oltre 3 miliardi di anni il clima del Pianeta era stato regolato dai fattori geochimici che modellarono la superficie e l’atmosfera. Nel contempo l’evoluzione biologica passava lentamente dal regno dei primi organismi unicellulari anaerobici a quello dei microorganismi fotosintetici e a quelli in grado di respirare l’ossigeno prodotto, fino alla formazione degli eucarioti, capaci di entrambe le funzioni. A partire da 570 milioni di anni fa si innescò il ciclo biogeochimico del carbonio, che coinvolgeva microrganismi marini dotati di esoscheletro calcareo. La vittoria degli organismi fotosintetici portò ad arricchire l’atmosfera di ossigeno molecolare, estratto dalla CO2 ad opera della fotosintesi, quindi di ozono (a partire da 120 milioni di anni fa). Molti indizi e prove ci dicono che il clima era molto caldo, ma alternato a periodi di forte raffreddamento, favoriti forse dalla presenza di grandi concentrazioni di ceneri vulcaniche nell’atmosfera. (altro…)

È indubbio che nel passato ci sono stati molti casi in cui il clima del pianeta si è scaldato in modo importante. Uno dei più famosi è l’episodio di forte e relativamente rapido riscaldamento avvenuto 55.5 Milioni di anni fa, chiamato PETM-Paleocene-Eocene Thermal Maximum (se ne è parlato recentemente su Le Scienze, Nature Geoscience e Nature): si ebbero grandi eruzioni in corrispondenza dell’apertura dell’Atlantico, i flussi magmatici arrostirono i calcari e bruciarono il carbonio superficiale, la temperatura si innalzò di2°C, gli oceani profondi si acidificarono, distruggendo i foraminiferi, e vennero destabilizzati i giacimenti di clatrati idrati sottostanti i fondali; il metano non ebbe il tempo di ossidarsi e la temperatura crebbe ancora essiccando e bruciando grandi foreste e torbiere in tutto il globo. Alla fine si stima un aumento di8 °C, in dieci-quindicimila anni.

In precedenza, dalla formazione della Terra e fino a 570 milioni di anni fa, per oltre 3 miliardi di anni il clima del Pianeta era stato regolato dai fattori geochimici che modellarono la superficie e l’atmosfera. Nel contempo l’evoluzione biologica passava lentamente dal regno dei primi organismi unicellulari anaerobici a quello dei microorganismi fotosintetici e a quelli in grado di respirare l’ossigeno prodotto, fino alla formazione degli eucarioti, capaci di entrambe le funzioni. A partire da 570 milioni di anni fa si innescò il ciclo biogeochimico del carbonio, che coinvolgeva microrganismi marini dotati di esoscheletro calcareo. La vittoria degli organismi fotosintetici portò ad arricchire l’atmosfera di ossigeno molecolare, estratto dalla CO2 ad opera della fotosintesi, quindi di ozono (a partire da 120 milioni di anni fa). Molti indizi e prove ci dicono che il clima era molto caldo, ma alternato a periodi di forte raffreddamento, favoriti forse dalla presenza di grandi concentrazioni di ceneri vulcaniche nell’atmosfera. (altro…)

È indubbio che nel passato ci sono stati molti casi in cui il clima del pianeta si è scaldato in modo importante. Uno dei più famosi è l’episodio di forte e relativamente rapido riscaldamento avvenuto 55.5 Milioni di anni fa, chiamato PETM-Paleocene-Eocene Thermal Maximum (se ne è parlato recentemente su Le Scienze, Nature Geoscience e Nature): si ebbero grandi eruzioni in corrispondenza dell’apertura dell’Atlantico, i flussi magmatici arrostirono i calcari e bruciarono il carbonio superficiale, la temperatura si innalzò di2°C, gli oceani profondi si acidificarono, distruggendo i foraminiferi, e vennero destabilizzati i giacimenti di clatrati idrati sottostanti i fondali; il metano non ebbe il tempo di ossidarsi e la temperatura crebbe ancora essiccando e bruciando grandi foreste e torbiere in tutto il globo. Alla fine si stima un aumento di8 °C, in dieci-quindicimila anni.

In precedenza, dalla formazione della Terra e fino a 570 milioni di anni fa, per oltre 3 miliardi di anni il clima del Pianeta era stato regolato dai fattori geochimici che modellarono la superficie e l’atmosfera. Nel contempo l’evoluzione biologica passava lentamente dal regno dei primi organismi unicellulari anaerobici a quello dei microorganismi fotosintetici e a quelli in grado di respirare l’ossigeno prodotto, fino alla formazione degli eucarioti, capaci di entrambe le funzioni. A partire da 570 milioni di anni fa si innescò il ciclo biogeochimico del carbonio, che coinvolgeva microrganismi marini dotati di esoscheletro calcareo. La vittoria degli organismi fotosintetici portò ad arricchire l’atmosfera di ossigeno molecolare, estratto dalla CO2 ad opera della fotosintesi, quindi di ozono (a partire da 120 milioni di anni fa). Molti indizi e prove ci dicono che il clima era molto caldo, ma alternato a periodi di forte raffreddamento, favoriti forse dalla presenza di grandi concentrazioni di ceneri vulcaniche nell’atmosfera. (altro…) Il riscaldamento globale è arrivato anche in Antartide Occidentale

Pubblichiamo la traduzione di questo post di Eric Steig su Realclimate, su un tema in passato controverso della scienza del clima, il riscaldamento dell’Antartide Occidentale. Il post originale è intitolato “The heat is on”, un modo di dire spesso usato dall’Economist per parlare del problema.

Per quanto riguarda la ricerca in Antartide, segnaliamo il blog SubGlacial Lake Whillans – Antarctica, tenuto in tempo reale da laggiù da Carlo Barbante, su cui torneremo in un prossimo post.

.

Chi segue regolarmente RealClimate conoscerà già la nostra pubblicazione nel 2009 su Nature, in cui si dimostrava che l'Antartide Occidentale – la parte di calotta polare antartica che al momento contribuisce maggiormente all'innalzamento del livello del mare, e ha un potenziale tale da provocare un innalzamento ancora maggiore in futuro (3 metri) – si sta riscaldando da circa 50 anni.

La nostra ricerca era stata accolta con molto scetticismo, e non solo da parte dei “soliti sospetti”. Sembra che anche molti colleghi scienziati abbiano avuto qualche difficoltà a superare l'abituale convinzione (basata solo sulla mancanza di prove) che l'unica zona in Antartide a subire un aumento delle temperature fosse la Penisola Antartica. Per essere corretti, la nostra analisi era basata su un'interpolazione. Abbiamo usato le statistiche per supplire all'assenza dei dati, quindi in realtà non abbiamo provato nulla: abbiamo solo fatto un'analisi che puntava (con forza) in una particolare direzione.

Abbiamo passato un paio d'anni in una specie di limbo: per almeno due anni abbiamo saputo con certezza che i nostri risultati erano fondamentalmente corretti, perchè c'è stato un buon numero di osservazioni che confermavano la nostra tesi: le temperature raccolte con perforazioni , in linea con i nostri risultati, e i dati delle stazioni meteorologiche vicino al centro dell'Antartide Occidentale, che noi non avevamo usato ma che Andy Monaghan ha presentato all'Ohio State University (ora NCAR). Ma la maggior parte di questo lavoro non era stato pubblicato fino a poco tempo fa, per questo non erano informazioni sostanzialmente utilizzabili. (altro…)

Chi segue regolarmente RealClimate conoscerà già la nostra pubblicazione nel 2009 su Nature, in cui si dimostrava che l'Antartide Occidentale – la parte di calotta polare antartica che al momento contribuisce maggiormente all'innalzamento del livello del mare, e ha un potenziale tale da provocare un innalzamento ancora maggiore in futuro (3 metri) – si sta riscaldando da circa 50 anni.

La nostra ricerca era stata accolta con molto scetticismo, e non solo da parte dei “soliti sospetti”. Sembra che anche molti colleghi scienziati abbiano avuto qualche difficoltà a superare l'abituale convinzione (basata solo sulla mancanza di prove) che l'unica zona in Antartide a subire un aumento delle temperature fosse la Penisola Antartica. Per essere corretti, la nostra analisi era basata su un'interpolazione. Abbiamo usato le statistiche per supplire all'assenza dei dati, quindi in realtà non abbiamo provato nulla: abbiamo solo fatto un'analisi che puntava (con forza) in una particolare direzione.

Abbiamo passato un paio d'anni in una specie di limbo: per almeno due anni abbiamo saputo con certezza che i nostri risultati erano fondamentalmente corretti, perchè c'è stato un buon numero di osservazioni che confermavano la nostra tesi: le temperature raccolte con perforazioni , in linea con i nostri risultati, e i dati delle stazioni meteorologiche vicino al centro dell'Antartide Occidentale, che noi non avevamo usato ma che Andy Monaghan ha presentato all'Ohio State University (ora NCAR). Ma la maggior parte di questo lavoro non era stato pubblicato fino a poco tempo fa, per questo non erano informazioni sostanzialmente utilizzabili. (altro…)

Chi segue regolarmente RealClimate conoscerà già la nostra pubblicazione nel 2009 su Nature, in cui si dimostrava che l'Antartide Occidentale – la parte di calotta polare antartica che al momento contribuisce maggiormente all'innalzamento del livello del mare, e ha un potenziale tale da provocare un innalzamento ancora maggiore in futuro (3 metri) – si sta riscaldando da circa 50 anni.

La nostra ricerca era stata accolta con molto scetticismo, e non solo da parte dei “soliti sospetti”. Sembra che anche molti colleghi scienziati abbiano avuto qualche difficoltà a superare l'abituale convinzione (basata solo sulla mancanza di prove) che l'unica zona in Antartide a subire un aumento delle temperature fosse la Penisola Antartica. Per essere corretti, la nostra analisi era basata su un'interpolazione. Abbiamo usato le statistiche per supplire all'assenza dei dati, quindi in realtà non abbiamo provato nulla: abbiamo solo fatto un'analisi che puntava (con forza) in una particolare direzione.

Abbiamo passato un paio d'anni in una specie di limbo: per almeno due anni abbiamo saputo con certezza che i nostri risultati erano fondamentalmente corretti, perchè c'è stato un buon numero di osservazioni che confermavano la nostra tesi: le temperature raccolte con perforazioni , in linea con i nostri risultati, e i dati delle stazioni meteorologiche vicino al centro dell'Antartide Occidentale, che noi non avevamo usato ma che Andy Monaghan ha presentato all'Ohio State University (ora NCAR). Ma la maggior parte di questo lavoro non era stato pubblicato fino a poco tempo fa, per questo non erano informazioni sostanzialmente utilizzabili. (altro…)

Chi segue regolarmente RealClimate conoscerà già la nostra pubblicazione nel 2009 su Nature, in cui si dimostrava che l'Antartide Occidentale – la parte di calotta polare antartica che al momento contribuisce maggiormente all'innalzamento del livello del mare, e ha un potenziale tale da provocare un innalzamento ancora maggiore in futuro (3 metri) – si sta riscaldando da circa 50 anni.

La nostra ricerca era stata accolta con molto scetticismo, e non solo da parte dei “soliti sospetti”. Sembra che anche molti colleghi scienziati abbiano avuto qualche difficoltà a superare l'abituale convinzione (basata solo sulla mancanza di prove) che l'unica zona in Antartide a subire un aumento delle temperature fosse la Penisola Antartica. Per essere corretti, la nostra analisi era basata su un'interpolazione. Abbiamo usato le statistiche per supplire all'assenza dei dati, quindi in realtà non abbiamo provato nulla: abbiamo solo fatto un'analisi che puntava (con forza) in una particolare direzione.

Abbiamo passato un paio d'anni in una specie di limbo: per almeno due anni abbiamo saputo con certezza che i nostri risultati erano fondamentalmente corretti, perchè c'è stato un buon numero di osservazioni che confermavano la nostra tesi: le temperature raccolte con perforazioni , in linea con i nostri risultati, e i dati delle stazioni meteorologiche vicino al centro dell'Antartide Occidentale, che noi non avevamo usato ma che Andy Monaghan ha presentato all'Ohio State University (ora NCAR). Ma la maggior parte di questo lavoro non era stato pubblicato fino a poco tempo fa, per questo non erano informazioni sostanzialmente utilizzabili. (altro…) Estrazione del biossido di carbonio dal sottosuolo: è una buona idea?

E' in corso in questo momento un acceso dibattito sull'opportunità di autorizzare delle perforazioni esplorative a Certaldo, in Toscana, per l'estrazione di anidride carbonica (CO2) per utilizzarla come gas tecnico per fare bibite gassate e cose del genere (1, 2). Vediamo allora di riassumere i termini della questione cercando di spiegare quali sono i problemi che l'estrazione potrebbe porre.

Per prima cosa, diciamo che il pianeta Terra degassa continuamente biossido di carbonio come risultato dell'attività vulcanica del sottosuolo. Se però da una parte degassa, è anche vero che dall'altra riassorbe per precipitazione e sequestro dei carbonati nei sedimenti marini fino ad alcune migliaia di metri di profondità. Questo meccanismo è fondamentale nel funzionamento dell'ecosfera, creando un equilibrio (più correttamente, “omeostasi”) nella concentrazione del CO2 che ha mantenuto la temperatura terrestre nei limiti compatibili con l'esistenza della vita nei passati miliardi di anni della storia del pianeta. (altro…)

E' in corso in questo momento un acceso dibattito sull'opportunità di autorizzare delle perforazioni esplorative a Certaldo, in Toscana, per l'estrazione di anidride carbonica (CO2) per utilizzarla come gas tecnico per fare bibite gassate e cose del genere (1, 2). Vediamo allora di riassumere i termini della questione cercando di spiegare quali sono i problemi che l'estrazione potrebbe porre.

Per prima cosa, diciamo che il pianeta Terra degassa continuamente biossido di carbonio come risultato dell'attività vulcanica del sottosuolo. Se però da una parte degassa, è anche vero che dall'altra riassorbe per precipitazione e sequestro dei carbonati nei sedimenti marini fino ad alcune migliaia di metri di profondità. Questo meccanismo è fondamentale nel funzionamento dell'ecosfera, creando un equilibrio (più correttamente, “omeostasi”) nella concentrazione del CO2 che ha mantenuto la temperatura terrestre nei limiti compatibili con l'esistenza della vita nei passati miliardi di anni della storia del pianeta. (altro…) I nuovi termini del negoziato sul clima – Parte 1: “Loss and damage”

Lungi dall’essere un’eventualità incerta e remota, la lista dei danni causati dai cambiamenti climatici si allunga ogni anno. E decolla quindi il dibattito su chi li debba risarcire e come. Alla COP18 di Doha si è avuta una prima autonoma deliberazione su questo tema.

Dopo aver sinteticamente riassunto i principali risultati della Conferenza UNFCCC di Doha rispetto al Protocollo di Kyoto e agli impegni a lungo termine, è importante esplorare alcuni nuovi termini, che, pur se da tempo utilizzati dagli addetti ai lavori, stanno cominciando ad avere un impatto sui negoziati internazionali sul clima e sulle attività da porre in essere a livello statale.

In questo primo post si approfondiscono i termini di “loss and damage”, che proporrei di tradurre come “perdite e danni climatici”, richiamando, da un lato, il noto concetto di “danno ambientale” e, dall’altro, l’espressione di ambito assicurativo di “insured losses” per indicare le “perdite assicurate”, contrapposte alle “perdite non assicurate”. Ritengo infatti che il tema si svolga fondamentalmente in queste due aree semantiche: il diritto e l’economia delle assicurazioni.

Ma vediamo in parole semplici di che si tratta, prima di richiamare alcuni recenti documenti chiave ed infine presentare la decisione di Doha.

Immaginate che la vostra lavatrice scarichi l’acqua sporca direttamente nel salotto del vostro vicino. Come pensate che reagirà? Sicuramente sarà furioso e vi chiederà di cessare immediatamente quest’intrusione. Nel dibattito sul clima, questa richiesta viene catalogata sotto il titolo di “mitigazione”. Voi potreste cercare di convincerlo che lui si deve “adattare”, cioè deve togliere il tappeto, spostare i mobili migliori lontano dal vostro scarico, eccetera. Credete che gli piacerà? Sarebbe molto strano. Voi potreste proporgli di pagare (in parte o tutto) i costi dell’adattamento. Ma lui continuerà a storcere il naso e sostenere, giustamente, che l’adattamento ha dei limiti e comunque non è la cosa prioritaria. Piuttosto vi chiederà i danni.

E un giudice a cui si rivolgesse non avrebbe dubbi nel condannarvi a cessare immediatamente l’attività, a risarcire i danni (ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), al ripristino delle condizioni iniziali del salotto e pure a pagare le spese legali di entrambi. Tra privati all’interno dello stesso Stato questa è la regola. Che lui si debba “adattare” alla vostra attività non rientra tipicamente tra le previsioni di legge. (altro…)

Dopo aver sinteticamente riassunto i principali risultati della Conferenza UNFCCC di Doha rispetto al Protocollo di Kyoto e agli impegni a lungo termine, è importante esplorare alcuni nuovi termini, che, pur se da tempo utilizzati dagli addetti ai lavori, stanno cominciando ad avere un impatto sui negoziati internazionali sul clima e sulle attività da porre in essere a livello statale.

In questo primo post si approfondiscono i termini di “loss and damage”, che proporrei di tradurre come “perdite e danni climatici”, richiamando, da un lato, il noto concetto di “danno ambientale” e, dall’altro, l’espressione di ambito assicurativo di “insured losses” per indicare le “perdite assicurate”, contrapposte alle “perdite non assicurate”. Ritengo infatti che il tema si svolga fondamentalmente in queste due aree semantiche: il diritto e l’economia delle assicurazioni.

Ma vediamo in parole semplici di che si tratta, prima di richiamare alcuni recenti documenti chiave ed infine presentare la decisione di Doha.

Immaginate che la vostra lavatrice scarichi l’acqua sporca direttamente nel salotto del vostro vicino. Come pensate che reagirà? Sicuramente sarà furioso e vi chiederà di cessare immediatamente quest’intrusione. Nel dibattito sul clima, questa richiesta viene catalogata sotto il titolo di “mitigazione”. Voi potreste cercare di convincerlo che lui si deve “adattare”, cioè deve togliere il tappeto, spostare i mobili migliori lontano dal vostro scarico, eccetera. Credete che gli piacerà? Sarebbe molto strano. Voi potreste proporgli di pagare (in parte o tutto) i costi dell’adattamento. Ma lui continuerà a storcere il naso e sostenere, giustamente, che l’adattamento ha dei limiti e comunque non è la cosa prioritaria. Piuttosto vi chiederà i danni.

E un giudice a cui si rivolgesse non avrebbe dubbi nel condannarvi a cessare immediatamente l’attività, a risarcire i danni (ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), al ripristino delle condizioni iniziali del salotto e pure a pagare le spese legali di entrambi. Tra privati all’interno dello stesso Stato questa è la regola. Che lui si debba “adattare” alla vostra attività non rientra tipicamente tra le previsioni di legge. (altro…)

Dopo aver sinteticamente riassunto i principali risultati della Conferenza UNFCCC di Doha rispetto al Protocollo di Kyoto e agli impegni a lungo termine, è importante esplorare alcuni nuovi termini, che, pur se da tempo utilizzati dagli addetti ai lavori, stanno cominciando ad avere un impatto sui negoziati internazionali sul clima e sulle attività da porre in essere a livello statale.

In questo primo post si approfondiscono i termini di “loss and damage”, che proporrei di tradurre come “perdite e danni climatici”, richiamando, da un lato, il noto concetto di “danno ambientale” e, dall’altro, l’espressione di ambito assicurativo di “insured losses” per indicare le “perdite assicurate”, contrapposte alle “perdite non assicurate”. Ritengo infatti che il tema si svolga fondamentalmente in queste due aree semantiche: il diritto e l’economia delle assicurazioni.

Ma vediamo in parole semplici di che si tratta, prima di richiamare alcuni recenti documenti chiave ed infine presentare la decisione di Doha.

Immaginate che la vostra lavatrice scarichi l’acqua sporca direttamente nel salotto del vostro vicino. Come pensate che reagirà? Sicuramente sarà furioso e vi chiederà di cessare immediatamente quest’intrusione. Nel dibattito sul clima, questa richiesta viene catalogata sotto il titolo di “mitigazione”. Voi potreste cercare di convincerlo che lui si deve “adattare”, cioè deve togliere il tappeto, spostare i mobili migliori lontano dal vostro scarico, eccetera. Credete che gli piacerà? Sarebbe molto strano. Voi potreste proporgli di pagare (in parte o tutto) i costi dell’adattamento. Ma lui continuerà a storcere il naso e sostenere, giustamente, che l’adattamento ha dei limiti e comunque non è la cosa prioritaria. Piuttosto vi chiederà i danni.

E un giudice a cui si rivolgesse non avrebbe dubbi nel condannarvi a cessare immediatamente l’attività, a risarcire i danni (ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), al ripristino delle condizioni iniziali del salotto e pure a pagare le spese legali di entrambi. Tra privati all’interno dello stesso Stato questa è la regola. Che lui si debba “adattare” alla vostra attività non rientra tipicamente tra le previsioni di legge. (altro…)

Dopo aver sinteticamente riassunto i principali risultati della Conferenza UNFCCC di Doha rispetto al Protocollo di Kyoto e agli impegni a lungo termine, è importante esplorare alcuni nuovi termini, che, pur se da tempo utilizzati dagli addetti ai lavori, stanno cominciando ad avere un impatto sui negoziati internazionali sul clima e sulle attività da porre in essere a livello statale.

In questo primo post si approfondiscono i termini di “loss and damage”, che proporrei di tradurre come “perdite e danni climatici”, richiamando, da un lato, il noto concetto di “danno ambientale” e, dall’altro, l’espressione di ambito assicurativo di “insured losses” per indicare le “perdite assicurate”, contrapposte alle “perdite non assicurate”. Ritengo infatti che il tema si svolga fondamentalmente in queste due aree semantiche: il diritto e l’economia delle assicurazioni.

Ma vediamo in parole semplici di che si tratta, prima di richiamare alcuni recenti documenti chiave ed infine presentare la decisione di Doha.

Immaginate che la vostra lavatrice scarichi l’acqua sporca direttamente nel salotto del vostro vicino. Come pensate che reagirà? Sicuramente sarà furioso e vi chiederà di cessare immediatamente quest’intrusione. Nel dibattito sul clima, questa richiesta viene catalogata sotto il titolo di “mitigazione”. Voi potreste cercare di convincerlo che lui si deve “adattare”, cioè deve togliere il tappeto, spostare i mobili migliori lontano dal vostro scarico, eccetera. Credete che gli piacerà? Sarebbe molto strano. Voi potreste proporgli di pagare (in parte o tutto) i costi dell’adattamento. Ma lui continuerà a storcere il naso e sostenere, giustamente, che l’adattamento ha dei limiti e comunque non è la cosa prioritaria. Piuttosto vi chiederà i danni.

E un giudice a cui si rivolgesse non avrebbe dubbi nel condannarvi a cessare immediatamente l’attività, a risarcire i danni (ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), al ripristino delle condizioni iniziali del salotto e pure a pagare le spese legali di entrambi. Tra privati all’interno dello stesso Stato questa è la regola. Che lui si debba “adattare” alla vostra attività non rientra tipicamente tra le previsioni di legge. (altro…) Temperature globali del 2012, ancora in zona medaglia

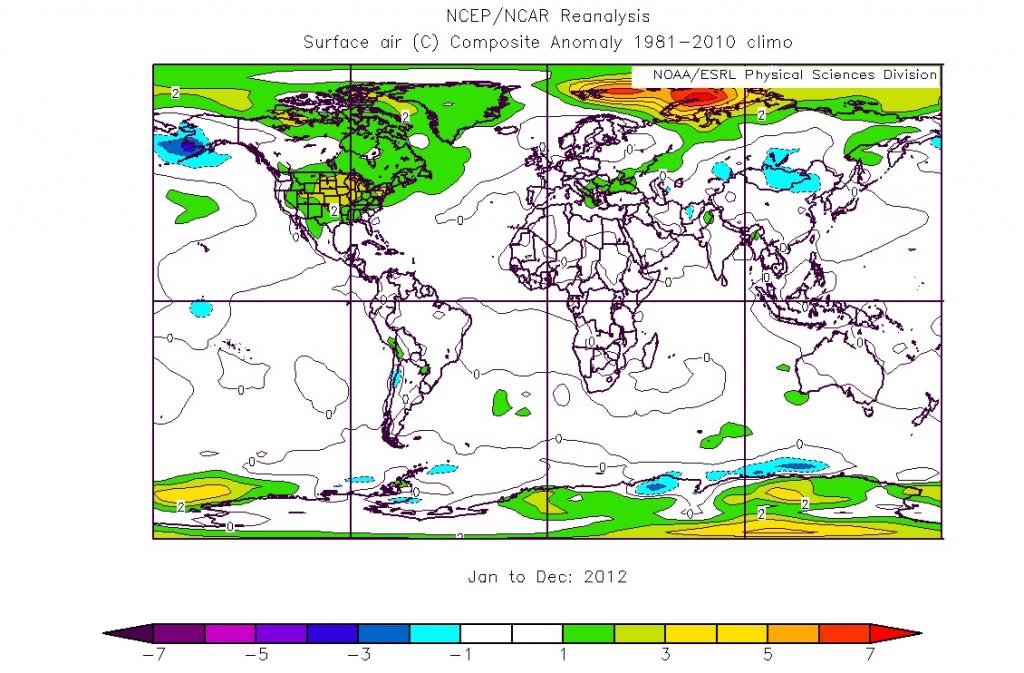

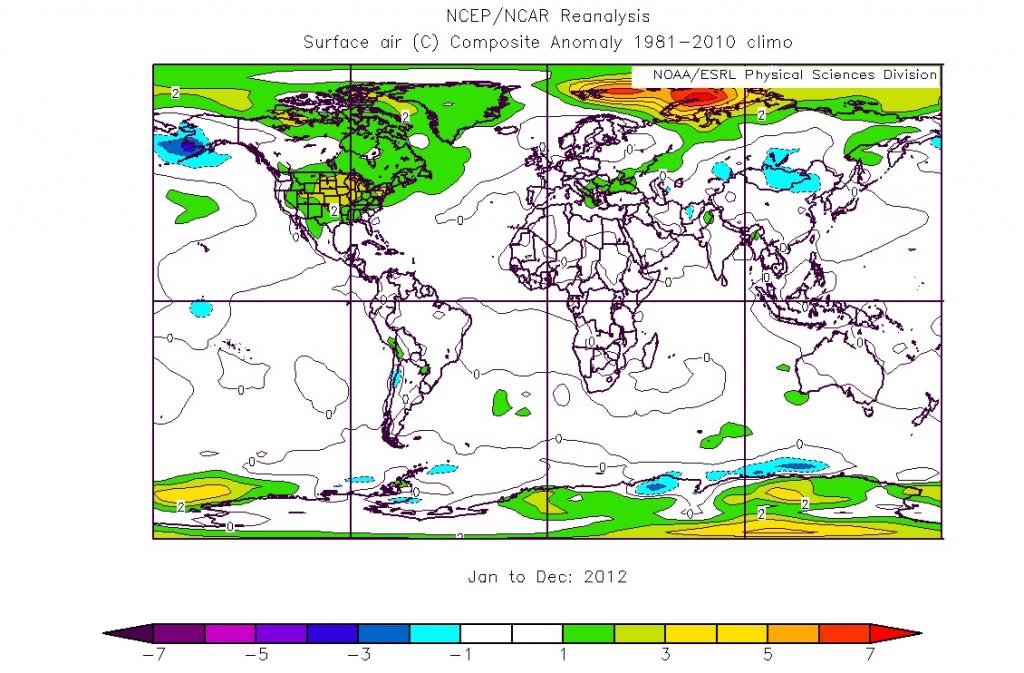

Il 2012 appena passato ci ha lasciato in eredità una ricca messe di situazioni meteorologiche interessanti ed estreme e il record della minore estensione mai vista di ghiacci marini artici. A livello di temperature, il 2012 globalmente è stato l’ennesimo anno caldo, più caldo anche della media del trentennio più recente di riferimento, ma ormai – ahimè - questa non è più una notizia…

È già passato un altro anno, ed eccoci quindi di nuovo qui a commentare quanto accaduto al 2012, dapprima a scala globale e poi in post successivi con uno zoom sull’Europa e sull’Italia. Al solito, mentre attendiamo i dati ufficiali che saranno diramati nei prossimi due-tre mesi dai siti istituzionali (CRU, GISS, NASA, ecc. – l’elenco dettagliato lo trovate sul post dell’anno scorso), il metodo più veloce è quello di ricorrere al database NOAA/NCEP (in particolare, ho usato questo sito). Ricordo che si tratta di dati elaborati e non grezzi: in particolare, vengono mediati su un grigliato di 2,5 gradi in longitudine e latitudine, il che equivale, alle nostre latitudini, ad un quadrato di circa 300 x 300 km2. È quindi impossibile fare considerazioni locali usando questa tipologia di dati.

fig. 1 - Anomalia di temperatura superficiale (in °C) nel 2012 rispetto al periodo di riferimento 1981-2010. Dati NOAA-NCEP.

(altro…)

fig. 1 - Anomalia di temperatura superficiale (in °C) nel 2012 rispetto al periodo di riferimento 1981-2010. Dati NOAA-NCEP.

(altro…)

fig. 1 - Anomalia di temperatura superficiale (in °C) nel 2012 rispetto al periodo di riferimento 1981-2010. Dati NOAA-NCEP.

(altro…)

fig. 1 - Anomalia di temperatura superficiale (in °C) nel 2012 rispetto al periodo di riferimento 1981-2010. Dati NOAA-NCEP.

(altro…) Imparare dalle catastrofi

Due libri a disposizione di chi vuole riflettere sul tema della catastrofe senza dar retta alle stupidaggini sulle presunte previsioni dei Maya

Da tempo mi è capitato di notare come nel campo dei cambiamenti climatici i toni si vanno via via facendo più preoccupati. Perfino dagli articoli scientifici, in cui il linguaggio è per sua natura freddo, razionale, asettico, traspare spesso come gli scienziati siano davvero preoccupati (vedi ad esempio qui, qui qui e qui).

Nei convegni mi è capitato di sentire discorsi tesi, per non dire imbarazzati per la crudezza delle analisi che la scienza del clima può offrire sui pericoli che ci attendono nei prossimi decenni e secoli.

Ho iniziato a leggere un po’ di libri sull’argomento (alcuni davvero molto interessanti (ad esempio questo, questo e questo), e ho iniziato a discuterne con diverse persone, fra cui diversi amici di Climalteranti e in un paio di occasioni pubbliche con Luca Mercalli.

Le discussioni più accese e divertenti le ho avute con un caro amico, Enrico Euli dell’Università di Cagliari, e ad un certo punto abbiamo deciso di provare a scrivere varie cose che sembravano interessanti nelle nostre discussioni, a noi e a chi ci ha ascoltato in alcune occasioni. L’idea iniziale era un “Dizionario della catastrofe”, poi diventato Imparare dalle catastrofi pubblicato da Altraeconomia, in libreria da Gennaio 2013.

37 voci, ognuna di 3-4 pagine, che affrontano da diversi punti di vista il problema della catastrofe: dal Clima, Finanza, Guerra, Risorse, ma anche Cinema, Letteratura e Musica Pop. E con la postfazione di Luca Mercalli. (altro…)

Da tempo mi è capitato di notare come nel campo dei cambiamenti climatici i toni si vanno via via facendo più preoccupati. Perfino dagli articoli scientifici, in cui il linguaggio è per sua natura freddo, razionale, asettico, traspare spesso come gli scienziati siano davvero preoccupati (vedi ad esempio qui, qui qui e qui).

Nei convegni mi è capitato di sentire discorsi tesi, per non dire imbarazzati per la crudezza delle analisi che la scienza del clima può offrire sui pericoli che ci attendono nei prossimi decenni e secoli.

Ho iniziato a leggere un po’ di libri sull’argomento (alcuni davvero molto interessanti (ad esempio questo, questo e questo), e ho iniziato a discuterne con diverse persone, fra cui diversi amici di Climalteranti e in un paio di occasioni pubbliche con Luca Mercalli.

Le discussioni più accese e divertenti le ho avute con un caro amico, Enrico Euli dell’Università di Cagliari, e ad un certo punto abbiamo deciso di provare a scrivere varie cose che sembravano interessanti nelle nostre discussioni, a noi e a chi ci ha ascoltato in alcune occasioni. L’idea iniziale era un “Dizionario della catastrofe”, poi diventato Imparare dalle catastrofi pubblicato da Altraeconomia, in libreria da Gennaio 2013.

37 voci, ognuna di 3-4 pagine, che affrontano da diversi punti di vista il problema della catastrofe: dal Clima, Finanza, Guerra, Risorse, ma anche Cinema, Letteratura e Musica Pop. E con la postfazione di Luca Mercalli. (altro…)

Da tempo mi è capitato di notare come nel campo dei cambiamenti climatici i toni si vanno via via facendo più preoccupati. Perfino dagli articoli scientifici, in cui il linguaggio è per sua natura freddo, razionale, asettico, traspare spesso come gli scienziati siano davvero preoccupati (vedi ad esempio qui, qui qui e qui).

Nei convegni mi è capitato di sentire discorsi tesi, per non dire imbarazzati per la crudezza delle analisi che la scienza del clima può offrire sui pericoli che ci attendono nei prossimi decenni e secoli.

Ho iniziato a leggere un po’ di libri sull’argomento (alcuni davvero molto interessanti (ad esempio questo, questo e questo), e ho iniziato a discuterne con diverse persone, fra cui diversi amici di Climalteranti e in un paio di occasioni pubbliche con Luca Mercalli.

Le discussioni più accese e divertenti le ho avute con un caro amico, Enrico Euli dell’Università di Cagliari, e ad un certo punto abbiamo deciso di provare a scrivere varie cose che sembravano interessanti nelle nostre discussioni, a noi e a chi ci ha ascoltato in alcune occasioni. L’idea iniziale era un “Dizionario della catastrofe”, poi diventato Imparare dalle catastrofi pubblicato da Altraeconomia, in libreria da Gennaio 2013.

37 voci, ognuna di 3-4 pagine, che affrontano da diversi punti di vista il problema della catastrofe: dal Clima, Finanza, Guerra, Risorse, ma anche Cinema, Letteratura e Musica Pop. E con la postfazione di Luca Mercalli. (altro…)

Da tempo mi è capitato di notare come nel campo dei cambiamenti climatici i toni si vanno via via facendo più preoccupati. Perfino dagli articoli scientifici, in cui il linguaggio è per sua natura freddo, razionale, asettico, traspare spesso come gli scienziati siano davvero preoccupati (vedi ad esempio qui, qui qui e qui).

Nei convegni mi è capitato di sentire discorsi tesi, per non dire imbarazzati per la crudezza delle analisi che la scienza del clima può offrire sui pericoli che ci attendono nei prossimi decenni e secoli.

Ho iniziato a leggere un po’ di libri sull’argomento (alcuni davvero molto interessanti (ad esempio questo, questo e questo), e ho iniziato a discuterne con diverse persone, fra cui diversi amici di Climalteranti e in un paio di occasioni pubbliche con Luca Mercalli.

Le discussioni più accese e divertenti le ho avute con un caro amico, Enrico Euli dell’Università di Cagliari, e ad un certo punto abbiamo deciso di provare a scrivere varie cose che sembravano interessanti nelle nostre discussioni, a noi e a chi ci ha ascoltato in alcune occasioni. L’idea iniziale era un “Dizionario della catastrofe”, poi diventato Imparare dalle catastrofi pubblicato da Altraeconomia, in libreria da Gennaio 2013.

37 voci, ognuna di 3-4 pagine, che affrontano da diversi punti di vista il problema della catastrofe: dal Clima, Finanza, Guerra, Risorse, ma anche Cinema, Letteratura e Musica Pop. E con la postfazione di Luca Mercalli. (altro…) A Doha altri passi deboli e ambigui

Non è facile valutare l’esito della COP18, la Conferenza della Parti della Convenzione sul Clima che si è tenuta a Doha dal 27 novembre all’8 dicembre.

Non solo perché la negoziazione sul clima è ormai estremamente complessa, composta da molti tavoli negoziali su diversi piani, che hanno prodotto anche questa volta l’approvazione formale di più di 20 documenti (disponibili qui). Una visione d’insieme è sempre più difficile anche perché i segnali che arrivano sono contrastanti, ambigui.

Anche questa volta (come nelle precedenti, vedi qui qui e qui) non è stato un fallimento completo, e non è stato un successo, che non era neppure atteso (come abbiamo già scritto la COP18 sin dall’inizio era vista come una Conferenza di transizione). Una bottiglia piena ad un quarto, ha dichiarato il Ministro Corrado Clini. Il momento di passaggio fra il vecchio e il nuovo regime delle negoziazioni sul clima, secondo la Commissaria Europea alle politiche sul Clima Connie Hedegaard. Non è stata un’oasi nel deserto, secondo il Climate Action Network. Un altro accordo al ribasso, dunque. (altro…)

Non è facile valutare l’esito della COP18, la Conferenza della Parti della Convenzione sul Clima che si è tenuta a Doha dal 27 novembre all’8 dicembre.

Non solo perché la negoziazione sul clima è ormai estremamente complessa, composta da molti tavoli negoziali su diversi piani, che hanno prodotto anche questa volta l’approvazione formale di più di 20 documenti (disponibili qui). Una visione d’insieme è sempre più difficile anche perché i segnali che arrivano sono contrastanti, ambigui.

Anche questa volta (come nelle precedenti, vedi qui qui e qui) non è stato un fallimento completo, e non è stato un successo, che non era neppure atteso (come abbiamo già scritto la COP18 sin dall’inizio era vista come una Conferenza di transizione). Una bottiglia piena ad un quarto, ha dichiarato il Ministro Corrado Clini. Il momento di passaggio fra il vecchio e il nuovo regime delle negoziazioni sul clima, secondo la Commissaria Europea alle politiche sul Clima Connie Hedegaard. Non è stata un’oasi nel deserto, secondo il Climate Action Network. Un altro accordo al ribasso, dunque. (altro…) Esaurimento dei combustibili fossili, riscaldamento globale e innalzamento del livello del mare

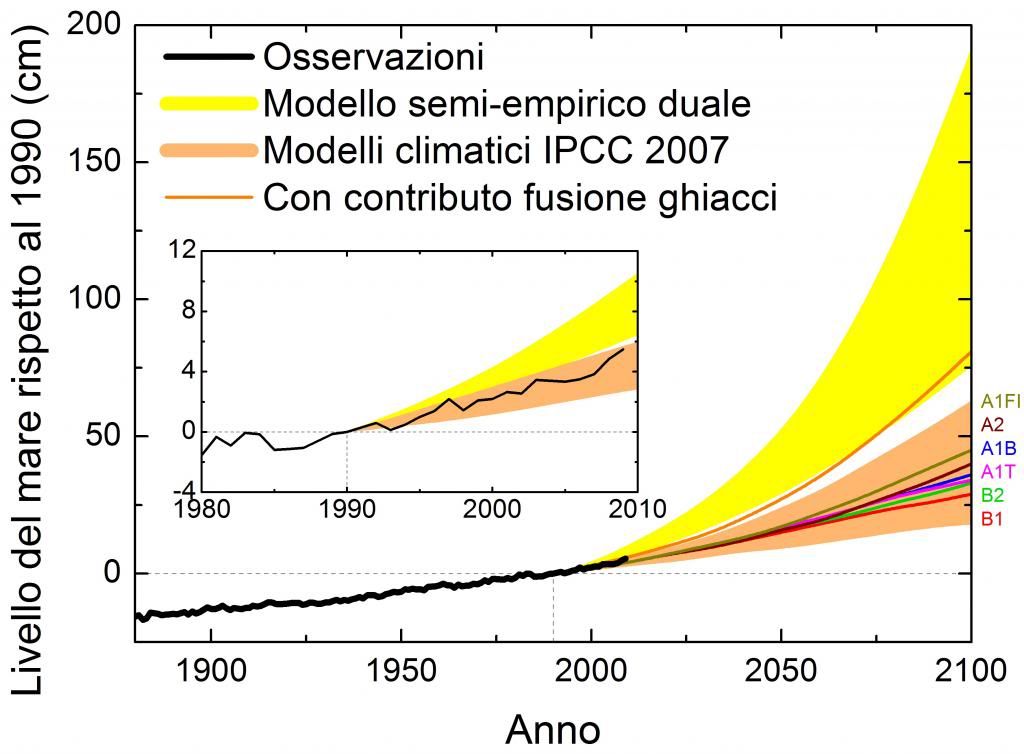

Gli autori di uno studio da poco pubblicato su Global and Planetary Change spiegano come il progressivo esaurimento dei combustibili fossili convenzionali non sarà in grado di limitare l’aumento del livello del mare che, alla fine di questo secolo, sarà più alto di almeno 80 cm rispetto al livello del 2000 e alla fine del ventiduesimo secolo sarà compreso tra 150 e 230 cm, con gravissimi impatti in molte aree del pianeta.

Dalla fine dell’ultima glaciazione, circa 15 mila anni fa, il livello medio globale degli oceani è cresciuto di circa 130 m fino a raggiungere quello che ha caratterizzato gli ultimi 7 mila anni, un periodo dal clima relativamente stabile (si veda ad esempio questo precedente post sulla ricostruzione del livello del mare negli ultimi 2000 anni). Tuttavia, a causa del recente aumento delle temperature indotto dalle attività umane, nel corso del ventesimo secolo il livello medio globale degli oceani è aumentato di circa 17 cm (si veda figura 1), con una certa variabilità geografica tra le diverse regioni del pianeta. Sulla base di scenari “business as usual” (ovvero quelli che assumono che le future emissioni di CO2 di origine fossile continueranno ad aumentare approssimativamente con lo stesso trend attuale), l’ultimo rapporto IPCC nel 2007 ha proposto una proiezione dell’innalzamento del livello del mare nel corso del ventunesimo secolo tra 18 e 59 cm, a seconda dello scenario emissivo considerato (figura 1). Tenendo conto dei rapidi cambiamenti dinamici nelle calotte polari e nei ghiacci continentali (vedi sotto), tale innalzamento potrebbe tuttavia salire fino a 80 cm (figura 1). Di conseguenza ci si aspetta che sarà uno dei più importanti effetti del riscaldamento globale antropogenico e che i suoi impatti sugli ecosistemi terrestri e la società umana saranno tra le sue conseguenze più significative e visibili.

Figura 1. L’aumento del livello medio globale del mare (rispetto al 1990) osservato dal 1880 al 2009 (Church & White, 2011) e le proiezioni per il ventunesimo secolo basate sul modello semi-empirico duale (Vermeer & Rahmstorf, 2009) confrontate con quelle ottenute con i modelli climatici dell’IPCC per il rapporto del 2007 (scenari SRES). Il quarto rapporto IPCC ha anche stimato un livello massimo che include il contributo proveniente dalla fusione delle calotte polari e dei ghiacci continentali. (altro…)

Tempi preoccupanti

Molte notizie degli ultimi giorni sono fonte di preoccupazione, in modo molto diverso.

Continuano ad uscire sul tema dei cambiamenti climatici studi importanti e preoccupanti, che meriterebbero ben altro spazio e attenzione dei media.

Turn Down the heat. Why a +4°C warmer world must be avoided, il rapporto commissionato dalla Banca Mondiale al Potsdam Institute for Climate Impact Research e di Climate Analytics, un documento che potrebbe servire alla revisione delle politiche della Banca; il fine è di cercare di evitare un mondo più caldo di4°C, che sarebbe un mondo con ondate di calore senza precedenti, siccità e inondazioni gravi, importante in molte regioni, con gravi ripercussioni sul sistema economica, sulla povertà, sugli ecosistemi e i servizi da loro forniti. Il Presidente della Banca, nella sua introduzione, scrive: “It is my hope that this report shocks us into action…. The World Bank Group will step up to the challenge” (“Spero che questo report ci spinga all’azione… la Banca Mondiale si accinge a far fronte alla sfida”).

The State of greenhouse gases based on observations up to 2011 del WMO, l’Organizzazione Meteorologica mondiale. Il rallentamento dell’economia globale non frena l’aumento dei tre principali gas serra, CO2, metano e N2O, che l’anno scorso rappresentavano nel complesso una forzante radiativa equivalente a 473 ppm di CO2 atmosferica, un aumento del 30% rispetto al 1990.

“Abbassare la temperatura”, come chiesto nel rapporto commissionato dalla Banca Mondiale non sarà facile. (altro…)

Turn Down the heat. Why a +4°C warmer world must be avoided, il rapporto commissionato dalla Banca Mondiale al Potsdam Institute for Climate Impact Research e di Climate Analytics, un documento che potrebbe servire alla revisione delle politiche della Banca; il fine è di cercare di evitare un mondo più caldo di4°C, che sarebbe un mondo con ondate di calore senza precedenti, siccità e inondazioni gravi, importante in molte regioni, con gravi ripercussioni sul sistema economica, sulla povertà, sugli ecosistemi e i servizi da loro forniti. Il Presidente della Banca, nella sua introduzione, scrive: “It is my hope that this report shocks us into action…. The World Bank Group will step up to the challenge” (“Spero che questo report ci spinga all’azione… la Banca Mondiale si accinge a far fronte alla sfida”).

The State of greenhouse gases based on observations up to 2011 del WMO, l’Organizzazione Meteorologica mondiale. Il rallentamento dell’economia globale non frena l’aumento dei tre principali gas serra, CO2, metano e N2O, che l’anno scorso rappresentavano nel complesso una forzante radiativa equivalente a 473 ppm di CO2 atmosferica, un aumento del 30% rispetto al 1990.

“Abbassare la temperatura”, come chiesto nel rapporto commissionato dalla Banca Mondiale non sarà facile. (altro…)

Turn Down the heat. Why a +4°C warmer world must be avoided, il rapporto commissionato dalla Banca Mondiale al Potsdam Institute for Climate Impact Research e di Climate Analytics, un documento che potrebbe servire alla revisione delle politiche della Banca; il fine è di cercare di evitare un mondo più caldo di4°C, che sarebbe un mondo con ondate di calore senza precedenti, siccità e inondazioni gravi, importante in molte regioni, con gravi ripercussioni sul sistema economica, sulla povertà, sugli ecosistemi e i servizi da loro forniti. Il Presidente della Banca, nella sua introduzione, scrive: “It is my hope that this report shocks us into action…. The World Bank Group will step up to the challenge” (“Spero che questo report ci spinga all’azione… la Banca Mondiale si accinge a far fronte alla sfida”).

The State of greenhouse gases based on observations up to 2011 del WMO, l’Organizzazione Meteorologica mondiale. Il rallentamento dell’economia globale non frena l’aumento dei tre principali gas serra, CO2, metano e N2O, che l’anno scorso rappresentavano nel complesso una forzante radiativa equivalente a 473 ppm di CO2 atmosferica, un aumento del 30% rispetto al 1990.

“Abbassare la temperatura”, come chiesto nel rapporto commissionato dalla Banca Mondiale non sarà facile. (altro…)

Turn Down the heat. Why a +4°C warmer world must be avoided, il rapporto commissionato dalla Banca Mondiale al Potsdam Institute for Climate Impact Research e di Climate Analytics, un documento che potrebbe servire alla revisione delle politiche della Banca; il fine è di cercare di evitare un mondo più caldo di4°C, che sarebbe un mondo con ondate di calore senza precedenti, siccità e inondazioni gravi, importante in molte regioni, con gravi ripercussioni sul sistema economica, sulla povertà, sugli ecosistemi e i servizi da loro forniti. Il Presidente della Banca, nella sua introduzione, scrive: “It is my hope that this report shocks us into action…. The World Bank Group will step up to the challenge” (“Spero che questo report ci spinga all’azione… la Banca Mondiale si accinge a far fronte alla sfida”).

The State of greenhouse gases based on observations up to 2011 del WMO, l’Organizzazione Meteorologica mondiale. Il rallentamento dell’economia globale non frena l’aumento dei tre principali gas serra, CO2, metano e N2O, che l’anno scorso rappresentavano nel complesso una forzante radiativa equivalente a 473 ppm di CO2 atmosferica, un aumento del 30% rispetto al 1990.

“Abbassare la temperatura”, come chiesto nel rapporto commissionato dalla Banca Mondiale non sarà facile. (altro…) Il cambiamento climatico e le torri d’acqua dell’Asia

L’impatto dei cambiamenti climatici sta radicalmente modificando la disponibilità di acqua nelle water towers, le torri d’acqua dell’Asia. Qual è lo stato della criosfera nell’Hindu-Kush Karakoram Himalaya, terzo polo del pianeta ?

Torri di Trango,Ghiacciaio del Baltoro, Pakistan. Foto Daniele Bocchiola 2011.

I grandi sistemi montuosi coprono il 25% della superficie dei continenti (Kapos et al., 2000) e solo il 26% della popolazione mondiale è insediata nelle regioni montane o ai piedi di catene montuose (Meybeck et al., 2001). Tuttavia, le risorse indirettamente provenienti dalle zone elevate offrono sostentamento ad oltre la metà degli abitanti del globo. Il 40% della popolazione della Terra, infatti, vive in bacini fluviali che traggono origine dalle varie catene montuose (Barnett et al., 2005). I sistemi montuosi dell’Asia centrale, Tibetan plateau (TB), Hindu Kush, Karakorum and Himalaya (HKKH), sono il terzo polo dell’umanità e 1.5 miliardi di persone dipendono dalle nevi e dai ghiacci di queste catene, le water towers dell’Asia, per l’approvvigionamento di acqua potabile, che scorrono lungo i fiumi più grandi dell’Asia, Indo, Gange, Brahmaputra, Fiume Azzurro (Yangtze), Fiume Giallo (Huang He) (Immerzeel et al., 2010; Kaser et al., 2010). (altro…)

La storia del clima in Italia

È da poco uscito l’ultimo libro del climatologo Luca Mercalli, una cronistoria del clima nel nostro territorio nazionale, dalla preistoria ai giorni nostri. Un racconto che unisce la scienza del clima alla storia e alla cultura del nostro paese, frutto di decenni di ricerche, ricchissimo di storie, di rimandi alle fonti e di citazioni di lavori scientifici. Un lavoro prezioso e originale, raccomandato a chiunque voglia meglio capire cosa è stato il clima che abbiamo ormai così pesantemente alterato, ed...

Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per l’Unione europea

Nelle prossime settimane il Consiglio europeo dovrà raggiungere un accordo sull’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra europee nel 2040, da inserire nel terzo NDC che l’Unione europea dovrà comunicare in settembre all’UNFCCC. La precedente Commissione europea aveva nel febbraio 2024 proposto una riduzione del -90% (rispetto al 1990), sulla base di una “valutazione di impatto” (qui una valutazione dell’ European Parliamentary Research Service) e assumendo il valore inferiore dell’intervallo di riduzione raccomandato dall’ESABCC (European Scientific Advisory Board on...

Il clima come bene comune

Nel dibattito sul pontificato di Papa Francesco, recentemente scomparso, poco spazio ha ricevuto l’attivismo del Pontefice sulla questione climatica, che si è manifestato in numerosi atti. Innanzitutto la lettera enciclica Laudato Si’- sulla cura della casa comune pubblicata nel 2015, cui ha fatto seguito nel 2023 l’esortazione apostolica Laudate Deum – a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica. Inoltre, col pontificato di Bergoglio, la Santa Sede è diventata parte dell’UNFCCC, ha ratificato l’Accordo di Parigi (presentando il...

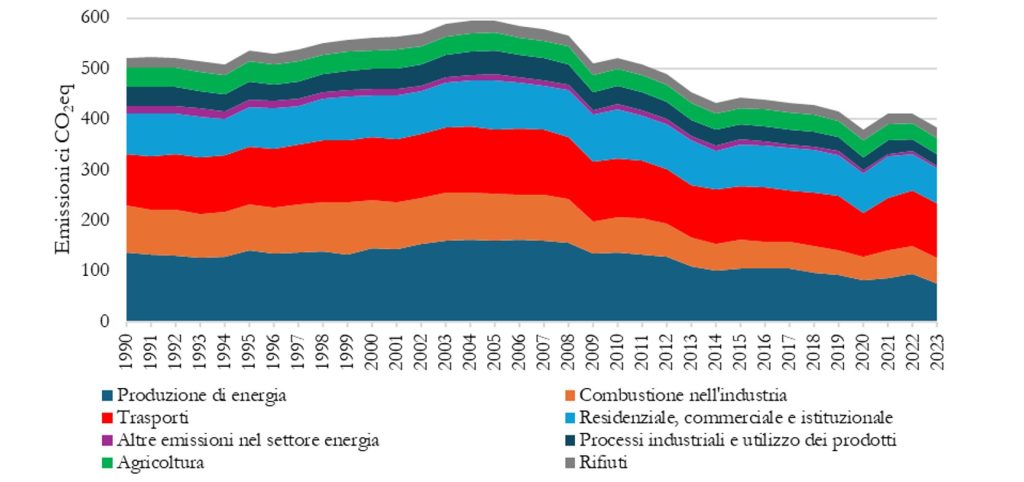

L’Italia si sta allontanando dai suoi obiettivi sul clima

I dati dell’inventario nazionale delle emissioni di gas serra, da poco pubblicati da ISPRA, mostrano come per il terzo anno consecutivo l’Italia registri emissioni maggiori di quelle previste dagli impegni assunti in ambito europeo. Pur se anche nel 2023 le emissioni italiane di gas serra sono diminuite, la riduzione è ben al di sotto di quanto previsto dagli obiettivi approvati dall’Italia. Aumenta dunque la quantità di emissioni che sarà da recuperare entro il 2030, rendendo il raggiungimento dell’obiettivo sempre più...

Come comunicare la crisi climatica ai disimpegnati

Una guida realizzata nell’ambito del progetto europeo NoPlanetB fornisce utili suggerimenti su come sensibilizzare sul cambiamento chi oggi lo considera un tema secondario. Diversi segnali suggeriscono come negli ultimi anni la scienza in generale sia stata messa sempre più in discussione, sia da parte dell’opinione pubblica che da alcuni settori politici e mediatici, sulla scia di una generale messa in discussione di alcuni valori ai quali eravamo abituati, fra cui inclusione, democrazia, un ruolo super partes delle istituzioni pubbliche....

100% di elettricità rinnovabile è possibile

Un rapporto mostra in 40 punti come la decarbonizzazione del sistema elettrico solo con energia rinnovabile non solo sia possibile, ma può essere realizzata in diversi modi, caratterizzati da alcuni elementi comuni. È stato recentemente presentato Il Rapporto “Elementi per un’Italia 100% rinnovabile”, promosso dalla Rete 100% Rinnovabili, preparato e sottoscritto da 25 docenti e ricercatori italiani, che mostra come sia possibile e conveniente decarbonizzare la produzione di elettricità utilizzando unicamente fonti energetiche rinnovabili. Il documento discute le leve...

Il manuale di psicologia climatica: una guida per affrontare l’impatto psicologico della crisi climatica ed ecologica

Negli ultimi anni, la crisi climatica ed ecologica è passata da questione scientifica e politica ad una vera e propria emergenza di salute pubblica. L’aumento degli eventi estremi e delle loro conseguenze disastrose ha effetti su scala globale, con gravi ripercussioni sulla salute fisica (Filippini et al., 2024) e mentale (IPCC, 2022; Charlson et al., 2021: Cianconi et al. 2023). Il Manuale Oltre all’aumento di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress e la depressione maggiore dopo eventi...

Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno

Lo scorso 2 dicembre 2024 si è svolto presso il Politecnico di Milano l’evento “Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con climalteranti.it, dal cui comitato scientifico provengono numerosi dei relatori intervenuti. Nel seguito è riportata una sintesi di alcuni interventi. La registrazione dell’evento è disponibile qui, mentre le slide presentate dai relatori durante la conferenza sono scaricabili qui. Segnali di ottimismo in tempi bui L’intervento iniziale di Mario Grosso...

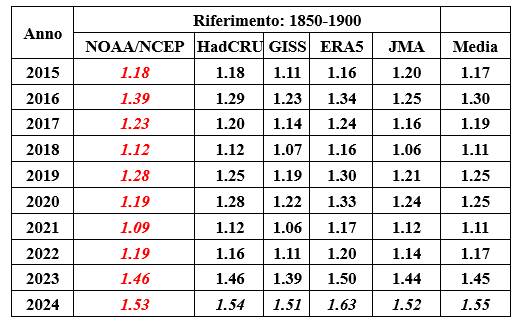

Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024

Le consuete analisi di inizio anno sui dati della NOAA/NCEP e, per confronto, su quelle relative ad altri tre database climatici, concordano sul fatto che, per il secondo anno consecutivo (ma come anche successo nel 2019 e nel 2020), l’anno appena trascorso è risultato il più caldo da quando si misurano le temperature. L’aumento di temperatura di +1,54 °C rispetto al periodo preindustriale è un dato molto preoccupante, ma ancora non implica il superamento del limite previsto dell’accordo di Parigi....

L’auto termica green di Francesco Giavazzi non esiste

Fra gli autori delle panzane che inquinano il dibattito sulla transizione energetica, si è aggiunto lo storico editorialista del Corriere della Sera Francesco Giavazzi, che in un editoriale del 28 dicembre 2024 ha sostenuto una tesi facilmente confutabile, la presunta esistenza di auto a combustione interna in grado di emettere poche decine di grammi di CO2 per km, ossia l’80-90% in meno di quelle oggi circolanti. Il contesto è un articolo intitolato “Le scelte (utili) sui conti” in cui lo...