Conferenza SISC2020, online e gratuita

Visto che si dice

di approfittare delle opportunità che offre la crisi Covid-19, segnaliamo che quest’anno la conferenza annuale della Società Italiana per la Scienza del Clima (SISC) “ClimRisk2020: Time for Action! Raising the ambition of climate action in the age of global emergencies” si terrà in remoto e sarà visibile online gratuitamente, collegandosi a questo indirizzo della piattaforma Anymeets.

Si svolgerà da mercoledì 21 ottobre a venerdì 23 ottobre, con un ricco programma di relazioni che prevede cinque sessioni parallele su tutti i temi della scienza del clima; in più, sessioni poster che permettono, quando la sessione è attiva, di parlare con il presentatore.

Il programma dettagliato con i nomi dei relatori e i titoli degli interventi è qui.

Da notare le tre keynote lecture, di Sabine Fuss (The role of carbon dioxide removal for CO2 neutrality), di Scott Barret (The status and future perspectives for the global cooperation on climate change) e di Andra Meneganzin (From niche construction to ecological traps: an evolutionary perspective on anthropogenic climate change).

La lingua della conferenza è l’inglese.

Impact – soluzioni per una crisi

Per quattro lunedì, dal 12 ottobre al 2 novembre, dalle ore 20.30 alle 21.00 sulla rete SkyTg24 (in chiaro canale 50 digitale terrestre) andrà in onda una trasmissione interamente dedicata alla crisi climatica, e alle sue soluzioni.

Nelle quattro puntate di “Impact - soluzioni per una crisi”, curato e condotto da Daniele Moretti, con l’aiuto di chi scrive e di Stefano Pogutz, si parlerà di molti temi trattati da Climalteranti, dalle cause del surriscaldamento globale al consenso fra gli scienziati sulla sua origine antropica, dalla comunicazione del cambiamento climatico al negoziato sul clima, dalle strategie per la mitigazione al ruolo delle imprese e delle persone.

Il programma è arricchito dalle interviste a molti esperti nazionali ed internazionali, fra quest’ultimi John Cook (Center for Climate Change Communication at George Mason University) , Anthony Leiserowitz (Yale Program on Climate Change Communication), Naomi Oreskes (autrice di “Mercanti di dubbi”), Elizabeth Kolbert (autrice di La sesta estinzione), Pete Smith (Università di Aberdeen), Robert Costanza (economista ambientale padre dell’idea di “Capitale naturale”), Niklas Hohne (New Climate Institute), Janos Pasztor (direttore della director of the Carnegie Climate Governance Initiative), Barbara Buchner (Climate Policy Initiative), Amory Lovins (Rocky Mountain Institute), Julio Friedmann (Center for Global Energy Policy, Columbia University), Mark Jacobson (Stanford University), Jennifer Morgan (Greenpeace International), Steven Tebbe (CDP -Carbon Disclosure Project), Sabine Fuss (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change).

La prima puntata inizierà con un ricordo di Koni Steffen, con immagini del luogo della sua scomparsa e un’intervista al figlio.

La trasmissione sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre (canale 50) o sui canali 100 e 500 di Sky.

Testo di Stefano Caserini

I fondi europei per la ripresa post Covid-19 e le politiche sul clima

La decisione del 21 luglio scorso dei Capi di Stato degli Stati Membri UE sull’allocazione dei fondi per la ripresa fornisce degli strumenti che consentirebbero una ripresa verde, ma la partita dell’azione contro i cambiamenti climatici sarà da giocare in casa

Il 21 luglio 2020 sono state adottate da parte del Consiglio europeo delle conclusioni su Next Generation EU ed il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP). Ma come è stata affrontata la dimensione ambientale e l’azione per la lotta ai cambiamenti climatici nelle decisioni sulle risorse per la ripresa?

La decisione del 21 luglio scorso dei Capi di Stato degli Stati Membri UE sull’allocazione dei fondi per la ripresa fornisce degli strumenti che consentirebbero una ripresa verde, ma la partita dell’azione contro i cambiamenti climatici sarà da giocare in casa

Il 21 luglio 2020 sono state adottate da parte del Consiglio europeo delle conclusioni su Next Generation EU ed il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP). Ma come è stata affrontata la dimensione ambientale e l’azione per la lotta ai cambiamenti climatici nelle decisioni sulle risorse per la ripresa?

Lo strumento Next Generation EU fornisce 750 miliardi di euro aggiuntivi a disposizione degli Stati Membri, rinforzando in parte i programmi ed i canali esistenti e previsti nel QFP 2021-27 per 77.5 miliardi di euro, e per la maggior parte confluendo in un Fondo per la Ripresa e la Resilienza (672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi a fondo perduto e 360 miliardi in prestiti), che sarà istituito entro gennaio 2021. Il QFP 2021-27, anch’esso dettagliato nelle conclusioni del Consiglio di luglio, è dotato invece di 1 074,3 miliardi di euro. Le risorse aggiuntive dello strumento Next Generation EU, quindi, sono allocate attraverso i canali esistenti e secondo le regole e le condizionalità rilevanti a ciascun programma (Attraverso React-EU, Orizzonte Europa, InvestEU, Sviluppo Rurale, Fondo per la transizione giusta e RescEU), nonché attraverso il Fondo per la Ripresa e la Resilienza, i cui criteri di allocazione saranno chiari nel relativo regolamento futuro. Per il momento, non sono presenti nella proposta di istituzione del Fondo criteri di allocazione specificamente di carattere ambientale.

Campati per aria

Pubblichiamo una presentazione del libro “Campati per aria” (eléuthera, Milano, 2020), scritta dall’autore, Mauro Van Aken. Una riflessione su come tradurre i sentimenti di paralisi, di paura e i dinieghi sociali della crisi climatica in desideri di cambiamento. Discernere i molteplici aspetti sociali, culturali ed emotivi del “tempo che cambia” è un passo generativo sempre più importante.

La crisi climatica ridefinisce oggi  socialmente le dimensioni del tempo, e di agibilità del futuro: è la prima volta che una generazione, i “nuovi venuti” come li chiamava Hannah Arendt, in altri tempi di crisi, si trova di fronte a scenari catastrofici, ad una profonda incertezza, ad una difficoltà ad immaginare il proprio futuro. E ciò proprio perché sappiamo dell’impatto dei gas climalteranti della nostra produzione fossile, così a fondamento delle nostre idee di modernità, degli utilizzi di energie e del mondo così come lo conosciamo nel contesto delle società industrializzate e dell’economia del carbonio. È uno scontro intergenerazionale latente e potente che sta dietro al “How did you dare?!” di G. Thunberg, rivolto alle Nazioni Unite, lanciato verso una generazione che ha beneficiato, e dato per scontato, le libertà dell’economia del carbonio: quella di pensarsi libera, “fuori” da limiti ambientali. E sappiamo anche come tradurre l’economia del carbonio in un’economia fondata sulle rinnovabili, ma ciò richiede un radicale cambiamento sociale e politico che stenta ad avviarsi a causa della mancanza di un governo transnazionale su una questione planetaria, un bene comune di nuova scala che rimane un “male comune” (Beck, 2017).

socialmente le dimensioni del tempo, e di agibilità del futuro: è la prima volta che una generazione, i “nuovi venuti” come li chiamava Hannah Arendt, in altri tempi di crisi, si trova di fronte a scenari catastrofici, ad una profonda incertezza, ad una difficoltà ad immaginare il proprio futuro. E ciò proprio perché sappiamo dell’impatto dei gas climalteranti della nostra produzione fossile, così a fondamento delle nostre idee di modernità, degli utilizzi di energie e del mondo così come lo conosciamo nel contesto delle società industrializzate e dell’economia del carbonio. È uno scontro intergenerazionale latente e potente che sta dietro al “How did you dare?!” di G. Thunberg, rivolto alle Nazioni Unite, lanciato verso una generazione che ha beneficiato, e dato per scontato, le libertà dell’economia del carbonio: quella di pensarsi libera, “fuori” da limiti ambientali. E sappiamo anche come tradurre l’economia del carbonio in un’economia fondata sulle rinnovabili, ma ciò richiede un radicale cambiamento sociale e politico che stenta ad avviarsi a causa della mancanza di un governo transnazionale su una questione planetaria, un bene comune di nuova scala che rimane un “male comune” (Beck, 2017).

Di queste urgenze e della necessità di discernimento, questo blog è stato importante portavoce negli anni, rivelando anche la necessità di un’alleanza, anche inedita, tra saperi. Vorrei qui sintetizzare, alcuni aspetti che rendono la crisi climatica una questione sociale e culturale: non solo nelle conseguenze, come amplificatore delle diseguaglianze nel sud del mondo, di cui storicamente l’antropologia culturale si è occupata a partire anche dai conflitti ambientali, la perdita di autonomia e la crescente competizione nella gestione delle risorse. Ma culturali sono anche gli ostacoli che rendono difficile fare della crisi climatica una dimensione pubblica a “casa nostra”: culturali sono anche le risorse necessarie per tradurre i dinieghi di fronte a questo “impensabile” (Ghosh, 2016) in desideri sociali di cambiamento. (altro…)

Konrad Steffen, una vita per i ghiacci della Groenlandia

Il grande glaciologo svizzero, conosciuto soprattutto per le sue ricerche in Artico, ha di recente perso la vita cadendo in un crepaccio nei pressi dello Swiss Camp, la stazione da lui creata per monitorare i ghiacci polari. Climalteranti vuole qui ricordarlo come esempio di grande dedizione alla ricerca anche in condizioni estreme e come fonte di ispirazione per gli scienziati del clima.

L’8 agosto 2020 Konrad Steffen, uno dei più importanti e preparati studiosi dei ghiacci della Groenlandia, è caduto in un crepaccio vicino alla stazione di monitoraggio che aveva creato e gestito per trent’anni. Era l’ultima missione che avrebbe fatto allo Swiss Camp, condotta allo scopo di dismettere il campo, perché anche quella parte di piattaforma della Groenlandia stava cedendo. Già i crepacci avevano danneggiato la postazione ed in uno di questi crepacci è caduto il grande scienziato, pur molto esperto di sicurezza.

L’8 agosto 2020 Konrad Steffen, uno dei più importanti e preparati studiosi dei ghiacci della Groenlandia, è caduto in un crepaccio vicino alla stazione di monitoraggio che aveva creato e gestito per trent’anni. Era l’ultima missione che avrebbe fatto allo Swiss Camp, condotta allo scopo di dismettere il campo, perché anche quella parte di piattaforma della Groenlandia stava cedendo. Già i crepacci avevano danneggiato la postazione ed in uno di questi crepacci è caduto il grande scienziato, pur molto esperto di sicurezza.

Una tragedia che fa riflettere, su come gli impatti del cambiamento climatico rendano più difficile anche la ricerca scientifica, in particolare per chi studia i ghiacci del pianeta, polari o continentali.

Quanto a lungo rimane la CO2 in atmosfera?

Per comprendere quanto la questione del surriscaldamento globale sia urgente e diversa da altri temi ambientali, è utile aver chiaro il comportamento della CO2 in atmosfera, ossia quanto a lungo questo gas rimane in aria una volta emesso dalle attività umane.

Mi è capitato di leggere vari articoli  in cui si dice che la permanenza della CO2 è di X mesi, di Y anni o anche di Z decenni, con valori diversi per X, Y e Z. I valori sono così diversi perché sono tutti sbagliati, in quanto non esiste un unico valore di permanenza alla CO2in atmosfera. Per spiegarlo occorre una piccola premessa.

in cui si dice che la permanenza della CO2 è di X mesi, di Y anni o anche di Z decenni, con valori diversi per X, Y e Z. I valori sono così diversi perché sono tutti sbagliati, in quanto non esiste un unico valore di permanenza alla CO2in atmosfera. Per spiegarlo occorre una piccola premessa.

Per descrivere la durata di una sostanza (o anche di un isotopo radioattivo) nell’atmosfera, di solito si utilizza un parametro detto “tempo di vita medio” (mean lifetime) o a volte il “tempo di semivita”, che rappresentano rispettivamente il tempo dopo il quale è ancora presente in atmosfera il 37% e il 50% della quantità iniziale. Generalmente le sostanze hanno uno specifico processo di rimozione, e la dinamica di decadimento è di tipo esponenziale (o del primo ordine), per cui il tempo di vita medio e il tempo di semivita possono essere stimati a partire dalla costante che descrive il decadimento esponenziale (tempo di vita medio e di semivita sono rispettivamente l’inverso della costante di decadimento e l’inverso moltiplicato per il logaritmo di 2, una buona spiegazione è disponibile anche su wikipedia). (altro…)

Il cambiamento climatico: un autogol evolutivo per Homo sapiens?

Sin dagli albori della sua storia evolutiva Homo sapiens ha fatto della modifica dell’ambiente l’arma del suo indiscusso successo. Oggi quell'arma gli si sta rovinosamente rivoltando contro e il cambiamento climatico ne è la prova più evidente e drammatica. Un recente studio analizza le radici evolutive della trappola ecologica che l'uomo si è creato e le ragioni per cui fatica ancora oggi a coglierne l'urgenza, tracciando infine alcune soluzioni per disinnescarla.

Nel comunicare i rischi legati al  cambiamento climatico e il nostro rapporto con la biosfera, troppo spesso emerge una narrativa a senso unico. Da una parte c’è un pianeta da salvare – è là fuori, altro da noi, apparentemente con interessi in conflitto con i nostri; dall’altra, la specie invasiva responsabile del danno e su cui incombe la scelta di un ultimo atto “eroico”.

cambiamento climatico e il nostro rapporto con la biosfera, troppo spesso emerge una narrativa a senso unico. Da una parte c’è un pianeta da salvare – è là fuori, altro da noi, apparentemente con interessi in conflitto con i nostri; dall’altra, la specie invasiva responsabile del danno e su cui incombe la scelta di un ultimo atto “eroico”.

Un’immagine che tradisce tutta la presunzione di Homo sapiens, e ignora un’asimmetria fondamentale: siamo noi ad aver bisogno di biodiversità ed ecosistemi in buona salute, in grado di garantirci servizi gratuiti e fondamentali (disponibilità di acqua, terreni fertili, mari produttivi, impollinazione delle piante) e di mantenere stabile la nicchia climatica che ci ha permesso di prosperare per migliaia di anni. Il pianeta, in fondo, ha fatto a meno di noi per gran parte della sua storia e troverebbe ugualmente il suo corso anche se la scimmia nuda desse definitivamente forfait. (altro…)

Raggi cosmici oscillazioni zonali come fosse antani

Nell’intervento in un TedX a Bologna, Teodoro Georgadis ha affermato che nei prossimi 30-35 anni le temperature potrebbero diminuire a causa della variazione dell’intensità dei raggi cosmici che raggiungono la terra. La tesi è priva da tempo di credibilità scientifica, ma è l’unico appiglio per un discorso confuso e retorico, il cui scopo sembra quello di propagandare la presenza di diverse teorie sull’attribuzione del riscaldamento globale in corso.

“Riscaldamento Globale di Natura Antropica?”, questo il titolo dell’intervento di Teodoro Georgiadis, Primo Ricercatore all’Istituto di Bioeconomia del CNR di Bologna, al TEDxBologna del novembre 2019.

Non sorprende il punto di domanda nel titolo, che mette in discussione la responsabilità delle attività umane sul riscaldamento globale. Georgiadis già in passato aveva proposto dubbi su aspetti importanti della scienza del clima, sostenendo l’esistenza di presunti errori nell’elaborazione dei dati delle temperature globali, grazie ai quali il riscaldamento globale potrebbe non esserci stato, o addirittura sull’inaffidabilità della “rete climatica globale”, o rivolgendo critiche generiche alla modellistica climatica.

Siamo quindi andati a vedere le argomentazioni di tipo scientifico proposte in questo intervento.

“Maggior parte” o “quasi totalità”?

All’inizio si trovano diverse affermazioni un po’ generiche sulla scienza del clima, ad esempio “si è sviluppata una disciplina che non è la scienza del clima ma è la scienza del cambiamento climatico…", "...qualcuno dice che è una religione...", "è una scienza se ha delle parametrizzazioni, delle formule”. (altro…)

Un piano fuori dal tempo

Pubblichiamo un’analisi del documento “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022” per quanto riguarda il tema dell’azione sul clima. In sintesi: un documento deludente che, al di là di qualche giusta misura, assegna un ruolo marginale al tema del cambiamento climatico, disperso in un insieme di tante proposte in cui non si affronta il punto cruciale di come conciliare le molte iniziative infrastrutturali con il nuovo contesto dell’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050.

.

Negli scorsi giorni è stato presentato  al Presidente del Consiglio del Ministri e agli Stati Generali, e in seguito molto discusso, il documento “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022”, redatto da un comitato di esperti in materia economica e sociale guidati dal manager Vittorio Colao. Il documento è composto da un rapporto di circa 50 pagine e da un elenco di 102 schede in 117 pagine, e contiene raccomandazioni relative a iniziative atte a facilitare e a rafforzare la fase di rilancio post epidemia Covid-19.

al Presidente del Consiglio del Ministri e agli Stati Generali, e in seguito molto discusso, il documento “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022”, redatto da un comitato di esperti in materia economica e sociale guidati dal manager Vittorio Colao. Il documento è composto da un rapporto di circa 50 pagine e da un elenco di 102 schede in 117 pagine, e contiene raccomandazioni relative a iniziative atte a facilitare e a rafforzare la fase di rilancio post epidemia Covid-19.

Come scritto nella Premessa, il rapporto ha effettuato una “selezione dei temi da trattare. Sono stati conseguentemente esclusi dalle riflessioni del Comitato interventi che riguardano aree già presidiate da altri comitati, quale ad esempio la Scuola, nonché riforme che richiedono tempi significativi di elaborazione e un alto grado di competenze specialistiche”. L’obiettivo dell’insieme delle iniziative proposte dal Comitato è quello di “accelerare lo sviluppo del Paese e di migliorare la sua sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con gli obiettivi strategici definiti dall’Unione europea”. Agganciata a questo riferimento agli obiettivi strategici dell’Unione Europea c’è la comunicazione della Commissione “Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione”. (altro…)

Il futuro visto dal passato: Guy Callendar e il riscaldamento globale

È il 1938, la concentrazione di CO2 in atmosfera è di circa 310 ppm e il mondo è molto prossimo all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando Guy Stewart Callendar, ingegnere e inventore inglese, esperto di propulsione a vapore e tecnologo del vapore per la British Electrical and Allied Industries Research Association, pubblica “The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature” (La produzione artificiale di biossido di carbonio e i suoi effetti sulla temperatura), sul Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society [1]. Climalteranti si è occupata del 75° anniversario del lavoro di Callendar qui.

È il 1938, la concentrazione di CO2 in atmosfera è di circa 310 ppm e il mondo è molto prossimo all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando Guy Stewart Callendar, ingegnere e inventore inglese, esperto di propulsione a vapore e tecnologo del vapore per la British Electrical and Allied Industries Research Association, pubblica “The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature” (La produzione artificiale di biossido di carbonio e i suoi effetti sulla temperatura), sul Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society [1]. Climalteranti si è occupata del 75° anniversario del lavoro di Callendar qui.

L’articolo di Callendar risulterà fondamentale per un fatto semplice, ma rivoluzionario: fu il primo lavoro a descrivere un incremento di temperatura al suolo nei 50 anni precedenti e a collegarlo all’incremento di biossido di carbonio in atmosfera da uso di combustibili fossili. Il lavoro includeva anche interessanti proiezioni nel futuro (incluso il nostro presente) dell’andamento della concentrazione di biossido di carbonio in atmosfera e del conseguente incremento nelle temperature superficiali.

Ma a che punto era la consapevolezza del riscaldamento globale, nel 1938? All’inizio del Novecento le caratteristiche radiative dei gas scaldati dalla luce solare e il legame fisico tra incremento del biossido di carbonio in atmosfera e incremento di temperature superficiali erano già stati scoperti e ampiamente documentati, ma la portata, l’intensità e le implicazioni di tali scoperte non erano ancora state del tutto comprese e accettate dalla comunità scientifica.

La storia del clima in Italia

Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per l’Unione europea

Il clima come bene comune

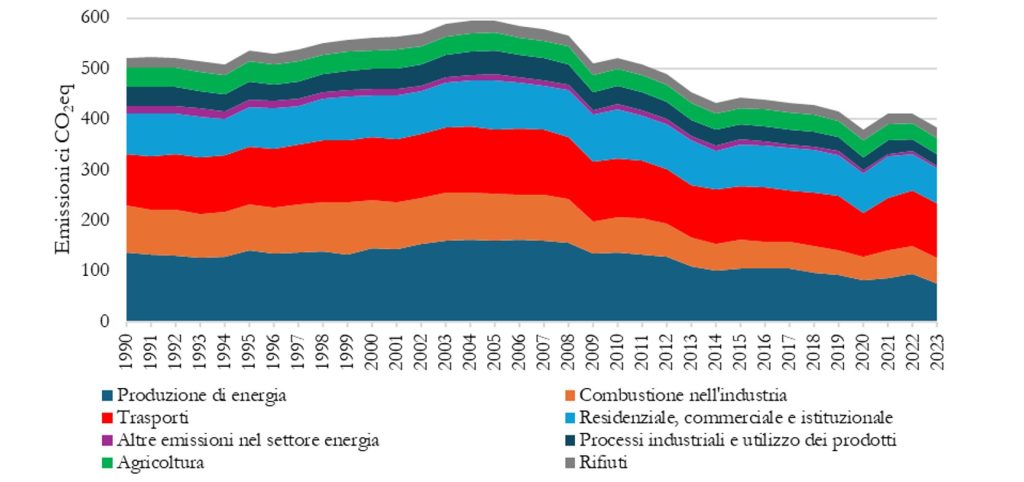

L’Italia si sta allontanando dai suoi obiettivi sul clima

Come comunicare la crisi climatica ai disimpegnati

100% di elettricità rinnovabile è possibile

Il manuale di psicologia climatica: una guida per affrontare l’impatto psicologico della crisi climatica ed ecologica

Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno

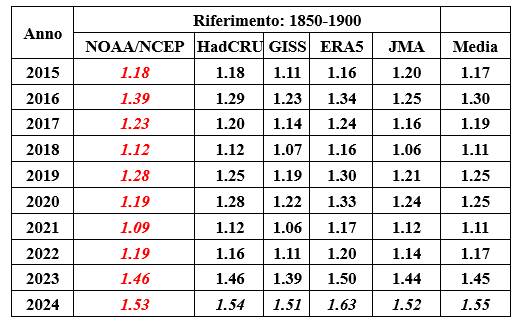

Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024