L’analisi degli impegni sul clima dei partiti italiani nelle elezioni europee

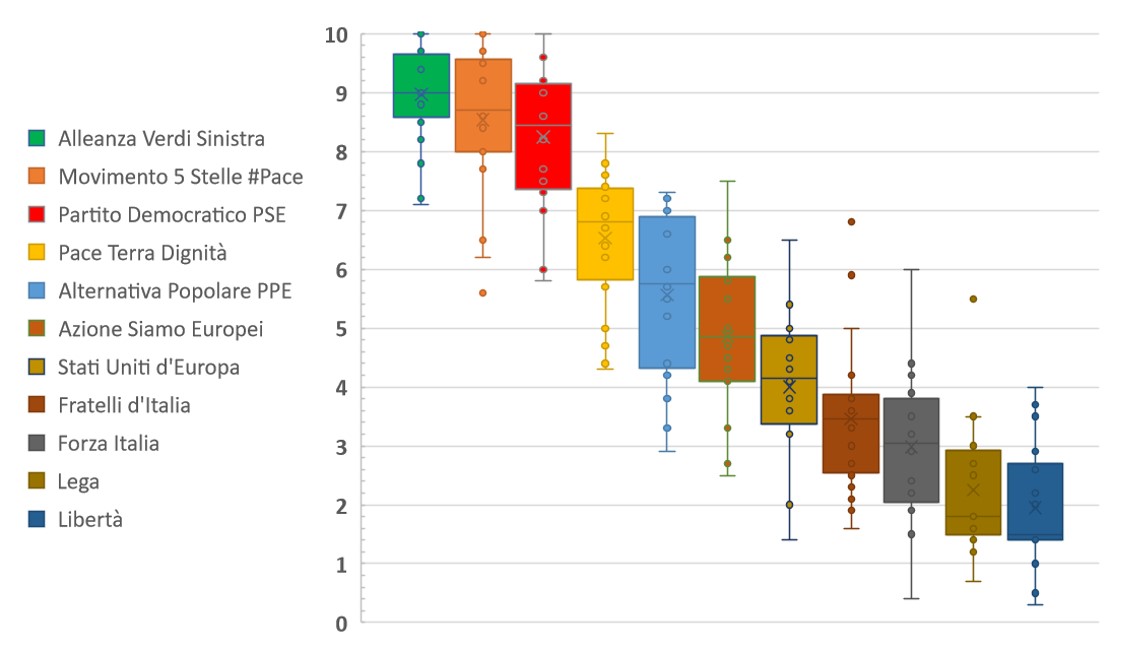

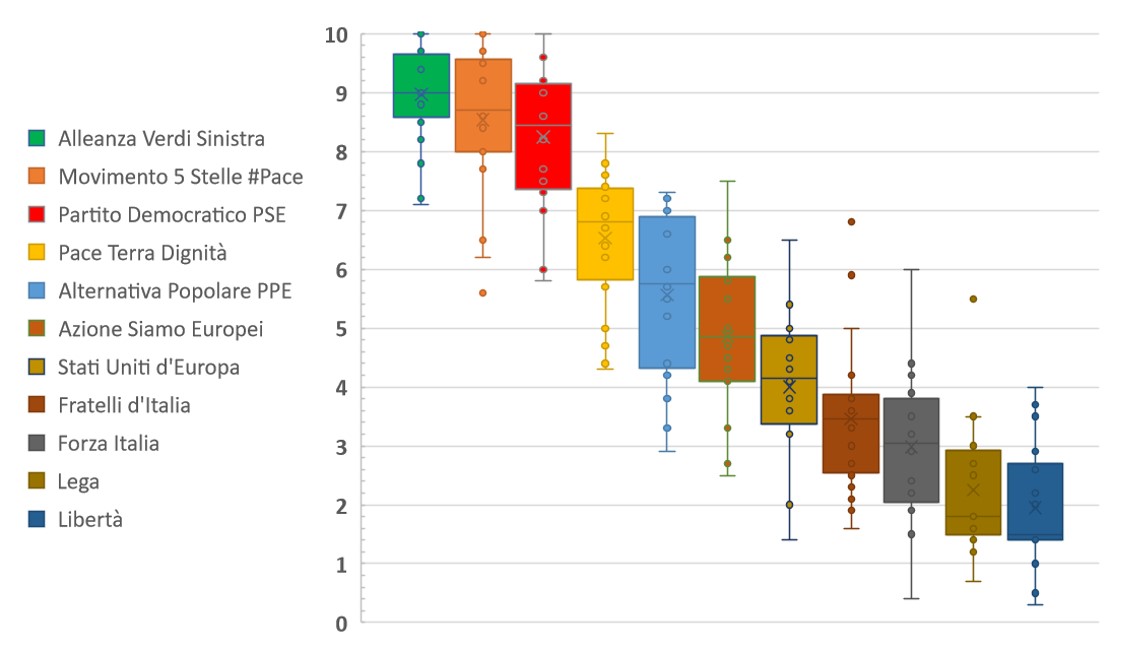

Numerosi componenti del Comitato Scientifico di Climalteranti hanno collaborato con l’Italian Climate Network (ICN) alla valutazione dell’impegno all’azione sul clima delle forze politiche italiane per le elezioni che si terranno l’8-9 giugno 2024. Questa valutazione si aggiunge a quella effettuata da Carbon Brief sugli impegni assunti nei manifesti dai principali gruppi del Parlamento europeo, descritta nel precedente post.

Nella valutazione sono stati considerati i programmi resi pubblici dalle diverse forze politiche italiane, resi anonimi e inviati ai valutatori. I 10 criteri utilizzati sono quelli presentati nel precedente post e nella valutazione dei programmi per le elezioni politiche 2022: Centralità, Settorialità, Ambizione, Fuoriuscita dai fossili, Investimenti pubblici, Equità e disuguaglianza, Distrazioni, Quadro internazionale, Negazionismo, Inattivismo.

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente sui programmi resi anonimi da ICN, ovvero privati di ogni riferimento o simbolo della forza politica che lo ha presentato, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 3 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Benché i criteri (altro…)

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente sui programmi resi anonimi da ICN, ovvero privati di ogni riferimento o simbolo della forza politica che lo ha presentato, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 3 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Benché i criteri (altro…)

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente sui programmi resi anonimi da ICN, ovvero privati di ogni riferimento o simbolo della forza politica che lo ha presentato, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 3 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Benché i criteri (altro…)

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente sui programmi resi anonimi da ICN, ovvero privati di ogni riferimento o simbolo della forza politica che lo ha presentato, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 3 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Benché i criteri (altro…) ELEZIONI UE 2024: COSA DICONO I MANIFESTI SULL’ENERGIA E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Pubblichiamo la traduzione del post del blog Carbonbreif in cui viene effettuata una valutazione degli impegni assunti dai principali gruppi del Parlamento europeo nei manifesti elettorali delle imminenti elezioni europee.

Le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno dal 6 al 9 giugno e daranno il via a un processo che stabilirà una nuova leadership dell'UE.

Circa 360 milioni di cittadini dell'UE hanno diritto di voto. Sceglieranno tra i rappresentanti dei partiti nazionali, ognuno dei quali è affiliato a un gruppo politico più ampio a livello europeo, che va dai comunisti all'estrema destra.

Il gruppo o la coalizione che otterrà il maggior numero di seggi parlamentari determinerà la leadership della prossima Commissione europea - il ramo esecutivo dell'UE - e contribuirà a determinare la direzione generale del blocco per il mandato 2024-2029.

L'equilibrio dei poteri in parlamento, che è uno degli organi legislativi dell'UE, giocherà anche un ruolo chiave nel determinare se nuove ambiziose politiche climatiche saranno approvate o meno.

Le elezioni arrivano in un momento critico per la politica climatica ed energetica in Europa. In mezzo alle (altro…)

LA CIRCOLAZIONE ATLANTICA STA RAGGIUNGENDO UN PUNTO DI NON RITORNO?

Pubblichiamo la traduzione dell’articolo “Is the Atlantic Overturning Circulation Approaching a Tipping Point?” scritto dall’oceanografo e climatologo Stefan Rahmstorf sulla rivista Oceanography, un magistrale riassunto di come si è arrivati alla chiara comprensione dell’esistenza di un gravissimo rischio legato al superamento del punto di non ritorno che potrebbe portale al collasso della circolazione termoalina.

Riassunto

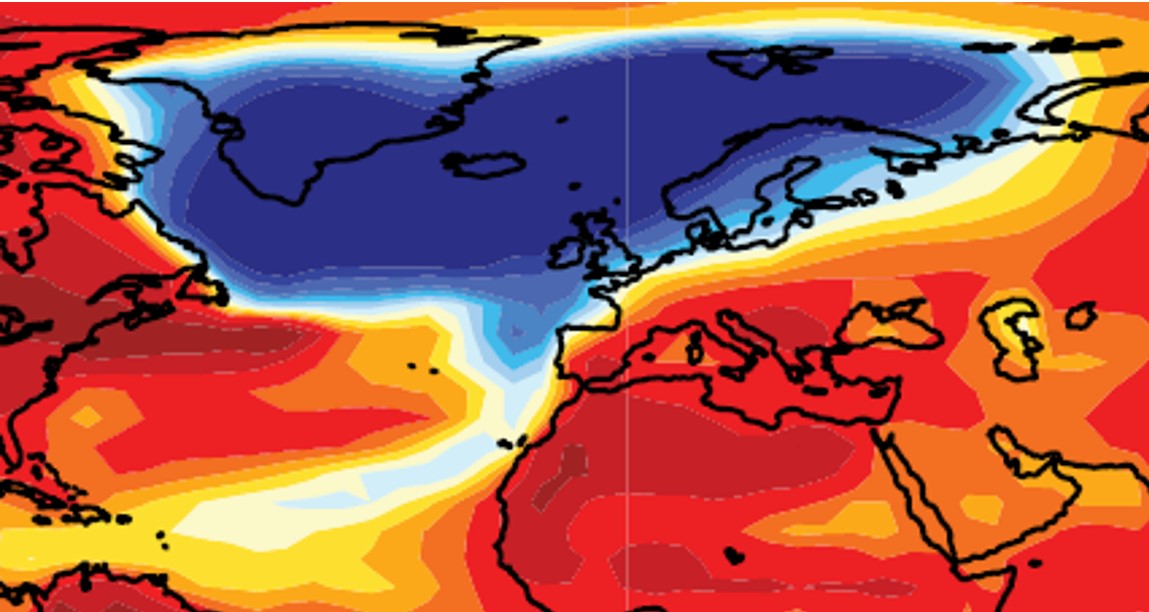

La grande corrente marina AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, in italiano capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, ndt) ha un impatto importante sul clima, non solo nell’Atlantico settentrionale ma anche a livello globale. I dati paleoclimatici mostrano che in passato la corrente è stata instabile, portando alcuni tra i cambiamenti climatici più eclatanti e improvvisi oggi conosciuti. Queste instabilità dell’Amoc sono dovute a due diversi tipi di punti di non ritorno, uno legato a un meccanismo di feedback positivo associato al trasporto a grande scala di sale, e l’altro alla convezione profonda e al relativo rimescolamento delle masse d’acqua. Questi punti di non ritorno presentano un grave rischio di cambiamento repentino della circolazione oceanica e del clima, proprio mentre stiamo spingendo il nostro pianeta sempre più fuori dal clima stabile dell’Olocene, verso acque inesplorate.

Introduzione

Nel 1751 il capitano di una nave negriera inglese fece una scoperta storica. Durante la navigazione alla latitudine di 25° Nord nell'Oceano Atlantico settentrionale subtropicale, il capitano Henry Ellis calò un «misuratore marino a secchiello», ideato e fornitogli dal reverendo britannico Stephen Hales, oltre le calde acque superficiali in profondità. Per mezzo di una lunga fune e di un sistema di valvole si poteva portare sul ponte l'acqua da varie profondità e leggerne la temperatura tramite un termometro incorporato. Con sua sorpresa, il capitano Ellis scoprì (altro…)

Pubblichiamo la traduzione dell’articolo “Is the Atlantic Overturning Circulation Approaching a Tipping Point?” scritto dall’oceanografo e climatologo Stefan Rahmstorf sulla rivista Oceanography, un magistrale riassunto di come si è arrivati alla chiara comprensione dell’esistenza di un gravissimo rischio legato al superamento del punto di non ritorno che potrebbe portale al collasso della circolazione termoalina.

Riassunto

La grande corrente marina AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, in italiano capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, ndt) ha un impatto importante sul clima, non solo nell’Atlantico settentrionale ma anche a livello globale. I dati paleoclimatici mostrano che in passato la corrente è stata instabile, portando alcuni tra i cambiamenti climatici più eclatanti e improvvisi oggi conosciuti. Queste instabilità dell’Amoc sono dovute a due diversi tipi di punti di non ritorno, uno legato a un meccanismo di feedback positivo associato al trasporto a grande scala di sale, e l’altro alla convezione profonda e al relativo rimescolamento delle masse d’acqua. Questi punti di non ritorno presentano un grave rischio di cambiamento repentino della circolazione oceanica e del clima, proprio mentre stiamo spingendo il nostro pianeta sempre più fuori dal clima stabile dell’Olocene, verso acque inesplorate.

Introduzione

Nel 1751 il capitano di una nave negriera inglese fece una scoperta storica. Durante la navigazione alla latitudine di 25° Nord nell'Oceano Atlantico settentrionale subtropicale, il capitano Henry Ellis calò un «misuratore marino a secchiello», ideato e fornitogli dal reverendo britannico Stephen Hales, oltre le calde acque superficiali in profondità. Per mezzo di una lunga fune e di un sistema di valvole si poteva portare sul ponte l'acqua da varie profondità e leggerne la temperatura tramite un termometro incorporato. Con sua sorpresa, il capitano Ellis scoprì (altro…) Prima l’uovo o la gallina? Come prendere fischi per fiaschi nella correlazione tra CO2 e temperatura

Un recente articolo suggerisce che l’accumulo di CO2 in atmosfera sia causato dall’influenza della temperatura sui sistemi naturali, e non dai combustibili fossili. Ma è un clamoroso abbaglio, come confondere il freno con l’acceleratore.

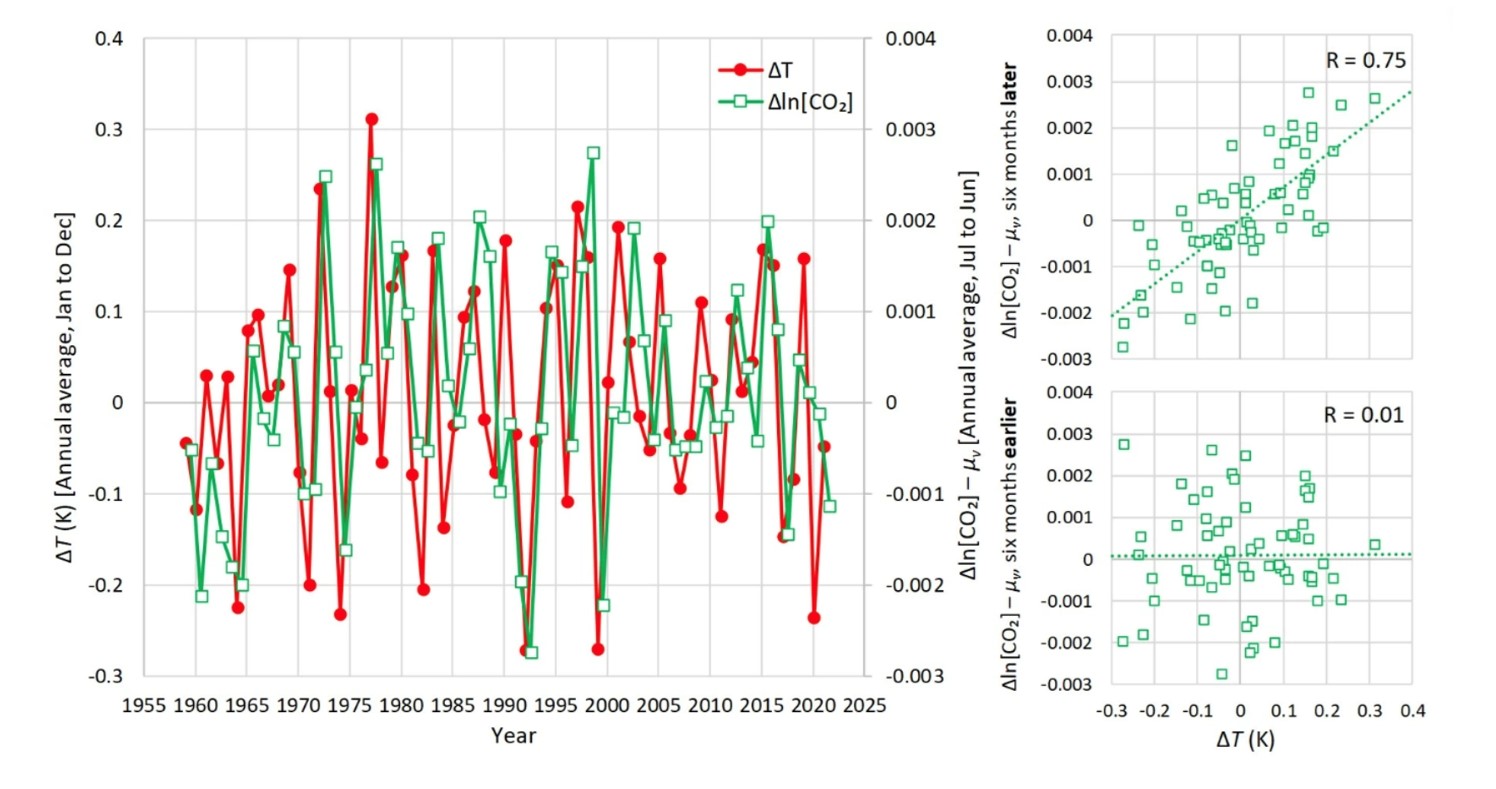

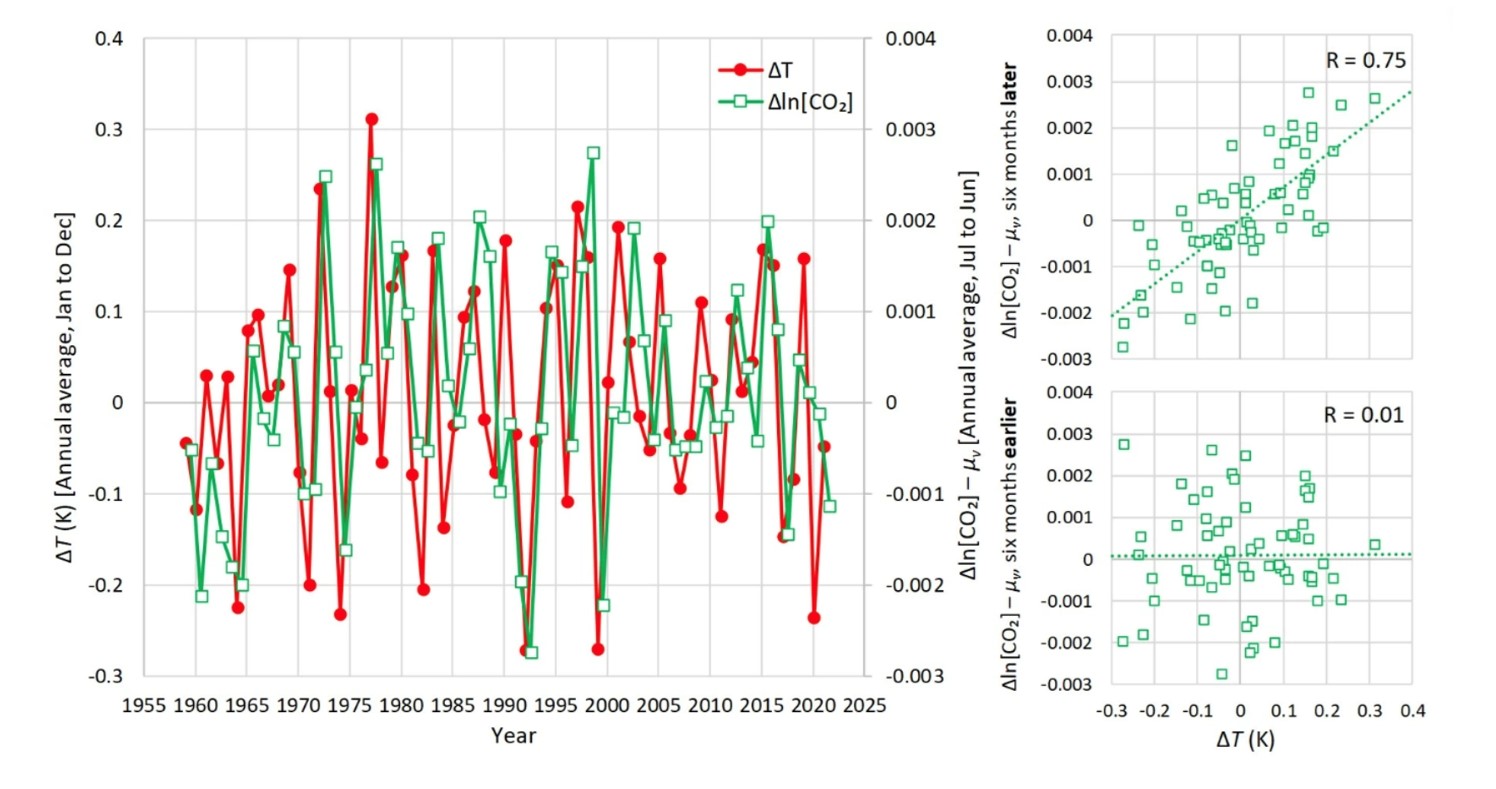

Qualche mese fa è uscito un articolo scientifico intitolato “Su galline, uova, temperature e CO2: nessi causali nell’atmosfera terrestre” coordinato da Demetris Koutsoyiannis, professore di Idrologia all’Università di Atene. L'articolo, pubblicato dalla rivista Sci – MDPI (una rivista del tutto marginale nel settore della climatologia, senza neppure un impact factor), analizza la correlazione tra differenza di temperatura (ΔT) e differenza di concentrazione di CO2 atmosferica (CO2) nel corso degli ultimi 60 anni. La correlazione risulta evidente tra ΔT e CO2 di sei mesi dopo, mentre risulta nulla tra ΔT e CO2 di sei mesi prima (figura sotto). Da queste correlazioni gli autori concludono che non sia la variazione dei livelli di CO2 a influenzare le temperature, come affermato da un secolo di scienza del clima e dall’IPCC, ma l’esatto opposto.

Gli autori proseguono affermando, tra le altre cose, che: (i) la sequenza da loro suggerita (prima aumenta la temperatura e poi la concentrazione atmosferica di CO2) è cosa ben nota nella storia geologica del pianeta; (ii) attualmente le emissioni dovute alle attività umane rappresentano solo il 4% del totale: le emissioni naturali sono dominanti, e il loro aumento - a causa dell’aumento della temperatura – è più di tre volte superiore a (altro…)

Gli autori proseguono affermando, tra le altre cose, che: (i) la sequenza da loro suggerita (prima aumenta la temperatura e poi la concentrazione atmosferica di CO2) è cosa ben nota nella storia geologica del pianeta; (ii) attualmente le emissioni dovute alle attività umane rappresentano solo il 4% del totale: le emissioni naturali sono dominanti, e il loro aumento - a causa dell’aumento della temperatura – è più di tre volte superiore a (altro…)

Gli autori proseguono affermando, tra le altre cose, che: (i) la sequenza da loro suggerita (prima aumenta la temperatura e poi la concentrazione atmosferica di CO2) è cosa ben nota nella storia geologica del pianeta; (ii) attualmente le emissioni dovute alle attività umane rappresentano solo il 4% del totale: le emissioni naturali sono dominanti, e il loro aumento - a causa dell’aumento della temperatura – è più di tre volte superiore a (altro…)

Gli autori proseguono affermando, tra le altre cose, che: (i) la sequenza da loro suggerita (prima aumenta la temperatura e poi la concentrazione atmosferica di CO2) è cosa ben nota nella storia geologica del pianeta; (ii) attualmente le emissioni dovute alle attività umane rappresentano solo il 4% del totale: le emissioni naturali sono dominanti, e il loro aumento - a causa dell’aumento della temperatura – è più di tre volte superiore a (altro…) La lettera aperta della comunità scientifica di clima e ambiente alle famiglie politiche europee

Climalteranti aderisce alla lettera aperta rivolta da alcune associazioni scientifiche europee alle forze politiche che – in tutti i paesi europei – si presenteranno alle prossime elezioni, in vista di un incontro che si terrà il 3 maggio a Venezia

Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche europee mettono questi valori al cuore della loro azione.

Come scienziati di clima a ambiente che appartengono alle società e alle istituzioni scientifiche europee, vogliamo però sottolineare che poter scegliere il futuro del nostro continente dipende anche dall’affrontare la crisi del clima e della biodiversità: una crisi annunciata da decenni di studi e ormai purtroppo visibile nella vita quotidiana,

Non agire esporrà infatti la nostra patria a eventi climatici sempre più estremi, a una crescente incertezza economica ed alimentare, all’inabitabilità di intere zone del mondo e a conseguenti, imponenti migrazioni, dalle regioni vicine ma anche tra diverse regioni dell’Europa. Saremo così obbligati a politiche di emergenza, che assorbiranno sempre più risorse: privandoci, in ultima analisi, proprio della libertà di scegliere liberamente il nostro percorso nel futuro.

Per questo chiediamo a (altro…)

Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche europee mettono questi valori al cuore della loro azione.

Come scienziati di clima a ambiente che appartengono alle società e alle istituzioni scientifiche europee, vogliamo però sottolineare che poter scegliere il futuro del nostro continente dipende anche dall’affrontare la crisi del clima e della biodiversità: una crisi annunciata da decenni di studi e ormai purtroppo visibile nella vita quotidiana,

Non agire esporrà infatti la nostra patria a eventi climatici sempre più estremi, a una crescente incertezza economica ed alimentare, all’inabitabilità di intere zone del mondo e a conseguenti, imponenti migrazioni, dalle regioni vicine ma anche tra diverse regioni dell’Europa. Saremo così obbligati a politiche di emergenza, che assorbiranno sempre più risorse: privandoci, in ultima analisi, proprio della libertà di scegliere liberamente il nostro percorso nel futuro.

Per questo chiediamo a (altro…)

Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche europee mettono questi valori al cuore della loro azione.

Come scienziati di clima a ambiente che appartengono alle società e alle istituzioni scientifiche europee, vogliamo però sottolineare che poter scegliere il futuro del nostro continente dipende anche dall’affrontare la crisi del clima e della biodiversità: una crisi annunciata da decenni di studi e ormai purtroppo visibile nella vita quotidiana,

Non agire esporrà infatti la nostra patria a eventi climatici sempre più estremi, a una crescente incertezza economica ed alimentare, all’inabitabilità di intere zone del mondo e a conseguenti, imponenti migrazioni, dalle regioni vicine ma anche tra diverse regioni dell’Europa. Saremo così obbligati a politiche di emergenza, che assorbiranno sempre più risorse: privandoci, in ultima analisi, proprio della libertà di scegliere liberamente il nostro percorso nel futuro.

Per questo chiediamo a (altro…)

Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia è possibile proprio perché tutte le famiglie politiche europee mettono questi valori al cuore della loro azione.

Come scienziati di clima a ambiente che appartengono alle società e alle istituzioni scientifiche europee, vogliamo però sottolineare che poter scegliere il futuro del nostro continente dipende anche dall’affrontare la crisi del clima e della biodiversità: una crisi annunciata da decenni di studi e ormai purtroppo visibile nella vita quotidiana,

Non agire esporrà infatti la nostra patria a eventi climatici sempre più estremi, a una crescente incertezza economica ed alimentare, all’inabitabilità di intere zone del mondo e a conseguenti, imponenti migrazioni, dalle regioni vicine ma anche tra diverse regioni dell’Europa. Saremo così obbligati a politiche di emergenza, che assorbiranno sempre più risorse: privandoci, in ultima analisi, proprio della libertà di scegliere liberamente il nostro percorso nel futuro.

Per questo chiediamo a (altro…) Come abbandonare i combustibili fossili

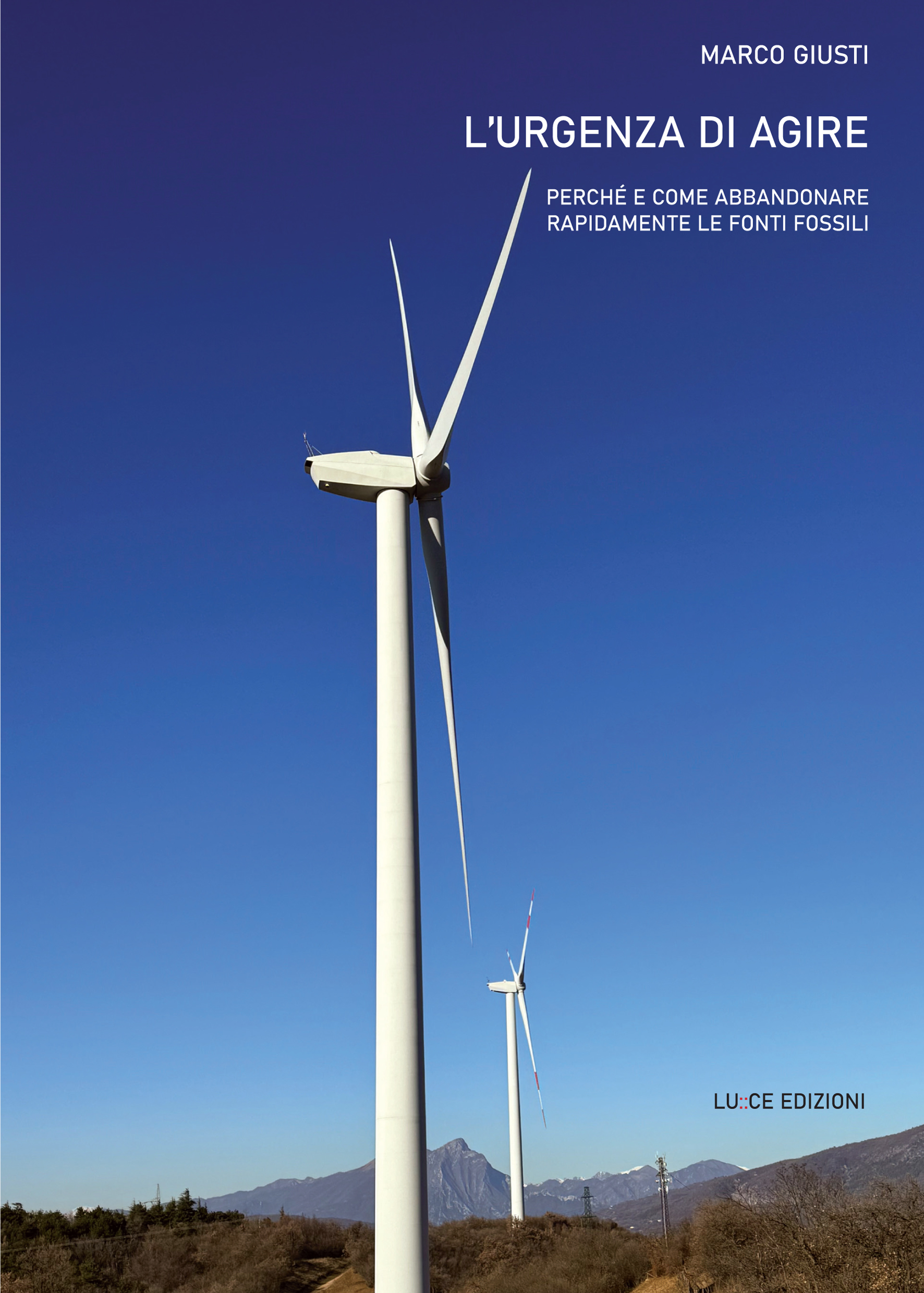

Nel panorama dei libri disponibili sul cambiamento climatico e la transizione energetica è arrivato finalmente un libro la cui lettura è fortemente consigliata a quanti – troppi, purtroppo – sostengono che fare a meno dei combustibili fossili non si può, costa troppo, è troppo complesso o ci vorranno secoli.

“L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili” (Luce edizioni), scritto da Marco Giusti, spiega come la transizione sia possibile, entrando nel merito delle decine e decine di passi di cui si compone il percorso della transizione. È una sorta di guida, quasi un manuale, in grado di scendere nel concreto tenendo comunque il riferimento allo scenario generale.

In 350 pagine, il libro passa in rassegna gli strumenti a disposizione per fare a meno dei combustibili fossili, spiegandone i principi di funzionamento, i pro e i contro, i costi e le opportunità. Un racconto semplice ma non semplicistico, inevitabilmente accompagnato da tabelle e grafici. Inoltre, il libro mostra sia il contesto del sistema energetico attuale che la fattibilità di un piano per raggiungere emissioni nette zero nei prossimi decenni. Non è il racconto dei tanti scenari discussi nella letteratura scientifica, e riassunti dal terzo volume dei Rapporti IPCC. È un piano costruito dall’autore, ingegnere con 30 anni di esperienza nel settore energetico, passo dopo passo, sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze maturate anche “sul campo”.

Le scelte del piano di profonda decarbonizzazione proposto dall’autore sono ben argomentate; sicuramente non saranno interamente condivisibili (anche chi scrive non concorda al 100%), ma un pregio del libro è far capire il peso delle singole scelte sui numeri finali della transizione. Per cui, alla fine le differenze possono essere viste come minori. In effetti, anche dal confronto, proposto nel libro, fra lo scenario dell’autore e quelli proposti da vari centri studi internazionali (ad esempio gli scenari netzero by 2050 dell’IEA - Agenzia Internazionale dell’Energia), non appaiono in fondo grandi differenze. Questo perché oggi alcuni aspetti della transizione energetica sono ormai chiari: ad esempio il ruolo chiave di eolico e solare, dell’elettrificazione, dell’efficienza energetica e dello stoccaggio dell’energia.

Il libro contiene tantissimi dati, conti, confronti. Entra nel merito di potenze, efficienze, superfici, litri di biocarburanti o perdite di trasmissione. Spiega cosa sono le pompe di calore, i vantaggi dell’auto elettrica rispetto a quella con biocarburanti, la bassa convenienza degli accumulatori domestici (un capitolo su cui quando incrocio l’autore intavolerò una discussione perché non mi ha convinto del tutto), come si possono bilanciare le reti con tanta potenza rinnovabile, come funzionano le Comunità Energetiche Rinnovabili... Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Chi vuole partecipare alla transizione – che è già iniziata ma va tremendamente accelerata – e ha bisogno disaperne di più sul come fare, ora ha una buona fonte a disposizione per documentarsi. (altro…)

Nel panorama dei libri disponibili sul cambiamento climatico e la transizione energetica è arrivato finalmente un libro la cui lettura è fortemente consigliata a quanti – troppi, purtroppo – sostengono che fare a meno dei combustibili fossili non si può, costa troppo, è troppo complesso o ci vorranno secoli.

“L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili” (Luce edizioni), scritto da Marco Giusti, spiega come la transizione sia possibile, entrando nel merito delle decine e decine di passi di cui si compone il percorso della transizione. È una sorta di guida, quasi un manuale, in grado di scendere nel concreto tenendo comunque il riferimento allo scenario generale.

In 350 pagine, il libro passa in rassegna gli strumenti a disposizione per fare a meno dei combustibili fossili, spiegandone i principi di funzionamento, i pro e i contro, i costi e le opportunità. Un racconto semplice ma non semplicistico, inevitabilmente accompagnato da tabelle e grafici. Inoltre, il libro mostra sia il contesto del sistema energetico attuale che la fattibilità di un piano per raggiungere emissioni nette zero nei prossimi decenni. Non è il racconto dei tanti scenari discussi nella letteratura scientifica, e riassunti dal terzo volume dei Rapporti IPCC. È un piano costruito dall’autore, ingegnere con 30 anni di esperienza nel settore energetico, passo dopo passo, sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze maturate anche “sul campo”.

Le scelte del piano di profonda decarbonizzazione proposto dall’autore sono ben argomentate; sicuramente non saranno interamente condivisibili (anche chi scrive non concorda al 100%), ma un pregio del libro è far capire il peso delle singole scelte sui numeri finali della transizione. Per cui, alla fine le differenze possono essere viste come minori. In effetti, anche dal confronto, proposto nel libro, fra lo scenario dell’autore e quelli proposti da vari centri studi internazionali (ad esempio gli scenari netzero by 2050 dell’IEA - Agenzia Internazionale dell’Energia), non appaiono in fondo grandi differenze. Questo perché oggi alcuni aspetti della transizione energetica sono ormai chiari: ad esempio il ruolo chiave di eolico e solare, dell’elettrificazione, dell’efficienza energetica e dello stoccaggio dell’energia.

Il libro contiene tantissimi dati, conti, confronti. Entra nel merito di potenze, efficienze, superfici, litri di biocarburanti o perdite di trasmissione. Spiega cosa sono le pompe di calore, i vantaggi dell’auto elettrica rispetto a quella con biocarburanti, la bassa convenienza degli accumulatori domestici (un capitolo su cui quando incrocio l’autore intavolerò una discussione perché non mi ha convinto del tutto), come si possono bilanciare le reti con tanta potenza rinnovabile, come funzionano le Comunità Energetiche Rinnovabili... Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Chi vuole partecipare alla transizione – che è già iniziata ma va tremendamente accelerata – e ha bisogno disaperne di più sul come fare, ora ha una buona fonte a disposizione per documentarsi. (altro…) La circolazione oceanica dell’Atlantico e il sistema della Corrente del Golfo si stanno avvicinando ad un punto di non-ritorno

Pubblichiamo la traduzione del post scritto per Realclimate dell’oceanografo e climatologo Stefan Rahmstorf, “New study suggests the Atlantic overturning circulation AMOC “is on tipping course”. Il termine AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, in italiano capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, è il termine scientifico per indicare l’intera circolazione oceanica che trasporta acqua e calore verso nord, e di cui una parte è la ben nota “Corrente del golfo”. Lo studio appena pubblicato, che si aggiunge ad altri usciti nei mesi scorsi, indica un rischio di gravissimo sconvolgimento del clima europeo come feedback del surriscaldamento indotto dalle attività umane.

Un nuovo lavoro è stato pubblicato oggi in Science Advances. Il suo titolo è esplicativo: “Segnali precoci osservabili e basati sulla fisica del sistema dicono che AMOC si avvia ad un punto di non-ritorno”. Lo studio fa seguito ad un altro scritto da colleghi danesi nello scorso luglio, che allo stesso modo indagava i segnali precoci di un punto di svolta dell’AMOC (ne abbiamo parlato qui) ma usando metodi e dati diversi.

Il nuovo lavoro di van Westen et al. è un avanzamento importante nella conoscenza della stabilità dell’AMOC, e viene da quello che considero un centro leader negli studi di stabilità dell’AMOC, Utrecht, Paesi Bassi (alcuni dei loro contributi, sviluppati negli ultimi 20 anni, sono nella lista dei lavori di riferimento, con autori come Henk Dijkstra, René van Westen, Nanne Weber, Sybren Drijfhout ed altri.)

L'articolo è il risultato di un importante sforzo computazionale, basato sull'esecuzione di un modello climatico all'avanguardia (il modello CESM con risoluzione orizzontale di 1° per la componente oceano/ghiaccio marino e 2° per la componente atmosfera/terra), per 4.400 anni di simulazione modellistica. Ci sono voluti 6 mesi per farlo funzionare sui 1.024 core della struttura di supercalcolo olandese, il più grande sistema nei Paesi Bassi in termini di calcolo ad alte prestazioni.

Si tratta del primo tentativo sistematico di trovare il punto di non ritorno dell'AMOC in un modello climatico globale accoppiato oceano-atmosfera di buona risoluzione spaziale, utilizzando l'approccio di quasi-equilibrio che ho sperimentato nel 1995 con un modello con solo la componente oceanica, con risoluzione relativamente bassa, data la limitata potenza di calcolo disponibile 30 anni fa.

Se non avete familiarità con le questioni riguardanti il rischio di bruschi cambiamenti della circolazione oceanica, (altro…)

Quando il negazionista climatico delira

Nei 15 anni di attività di Climalteranti abbiamo incontrato tante tesi infondate sul clima, tanti errori, esagerazioni, fraintendimenti sulla scienza del clima, oppure le cosiddette bufale. L’ultimo articolo pubblicato su La Verità da Franco Battaglia è invece classificabile nella categoria dei deliri. Ne parliamo perché segna la definitiva sconfitta del negazionismo climatico, ormai ridotto ad argomenti del tutto inconsistenti, palesemente assurdi. La tesi dell’articolo è che tutti i dati delle temperature globali usati dagli scienziati del clima non hanno alcun valore. Abbiamo chiesto un commento al Prof. Maurizio Maugeri, fisico dell’atmosfera e uno dei principali esperti delle serie storiche dei dati delle temperature italiane.

Tra le tante strampalate argomentazioni proposte dai negazionisti per affermare che non vi siano cambiamenti climatici in atto, quella proposta da Franco Battaglia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 18 gennaio 2024, intitolato “Il mito temperatura media globale non ha nessun valore scientifico”, merita sicuramente una menzione. Essa riesce infatti a collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria delle argomentazioni più assurde.

L’idea di fondo dell’articolo è quella di affermare che il concetto di temperatura media planetaria dell’aria non abbia senso e che non abbia quindi senso parlare di un suo cambiamento.

Come spesso accade per i negazionisti, anche in questo caso Franco Battaglia parte da premesse che possono avere una propria ragionevolezza. Egli afferma, infatti, che quando si opera una media tra diversi numeri occorre farlo in modo corretto e aggiunge che la media esprime solo parzialmente le caratteristiche di una serie di numeri che possono essere meglio descritte da un insieme più ampio di indicatori statistici. Ma è completamente assurdo che da queste premesse l’autore arrivi poi a dire che non abbia senso mediare le temperature, prima nel tempo, per arrivare dai valori istantanei a delle medie giornaliere, mensili e annuali, e poi nello spazio, per arrivare da valori locali a valori rappresentativi di aree più vaste che possono andare da singole aree geografiche a intere nazioni o continenti o anche all’intero Pianeta. Questa operazione va naturalmente fatta in modo critico e rigoroso, e occorre evitare errori in ogni passo della procedura, ma è quanto fanno da molti decenni i climatologi di tutto il mondo (e non solo sui dati delle temperature) per fornire informazioni di grande importanza per la scienza del clima.

Un esempio riguarda la possibile non completezza delle serie di dati che si usano (altro…)

Tra le tante strampalate argomentazioni proposte dai negazionisti per affermare che non vi siano cambiamenti climatici in atto, quella proposta da Franco Battaglia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 18 gennaio 2024, intitolato “Il mito temperatura media globale non ha nessun valore scientifico”, merita sicuramente una menzione. Essa riesce infatti a collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria delle argomentazioni più assurde.

L’idea di fondo dell’articolo è quella di affermare che il concetto di temperatura media planetaria dell’aria non abbia senso e che non abbia quindi senso parlare di un suo cambiamento.

Come spesso accade per i negazionisti, anche in questo caso Franco Battaglia parte da premesse che possono avere una propria ragionevolezza. Egli afferma, infatti, che quando si opera una media tra diversi numeri occorre farlo in modo corretto e aggiunge che la media esprime solo parzialmente le caratteristiche di una serie di numeri che possono essere meglio descritte da un insieme più ampio di indicatori statistici. Ma è completamente assurdo che da queste premesse l’autore arrivi poi a dire che non abbia senso mediare le temperature, prima nel tempo, per arrivare dai valori istantanei a delle medie giornaliere, mensili e annuali, e poi nello spazio, per arrivare da valori locali a valori rappresentativi di aree più vaste che possono andare da singole aree geografiche a intere nazioni o continenti o anche all’intero Pianeta. Questa operazione va naturalmente fatta in modo critico e rigoroso, e occorre evitare errori in ogni passo della procedura, ma è quanto fanno da molti decenni i climatologi di tutto il mondo (e non solo sui dati delle temperature) per fornire informazioni di grande importanza per la scienza del clima.

Un esempio riguarda la possibile non completezza delle serie di dati che si usano (altro…)

Tra le tante strampalate argomentazioni proposte dai negazionisti per affermare che non vi siano cambiamenti climatici in atto, quella proposta da Franco Battaglia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 18 gennaio 2024, intitolato “Il mito temperatura media globale non ha nessun valore scientifico”, merita sicuramente una menzione. Essa riesce infatti a collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria delle argomentazioni più assurde.

L’idea di fondo dell’articolo è quella di affermare che il concetto di temperatura media planetaria dell’aria non abbia senso e che non abbia quindi senso parlare di un suo cambiamento.

Come spesso accade per i negazionisti, anche in questo caso Franco Battaglia parte da premesse che possono avere una propria ragionevolezza. Egli afferma, infatti, che quando si opera una media tra diversi numeri occorre farlo in modo corretto e aggiunge che la media esprime solo parzialmente le caratteristiche di una serie di numeri che possono essere meglio descritte da un insieme più ampio di indicatori statistici. Ma è completamente assurdo che da queste premesse l’autore arrivi poi a dire che non abbia senso mediare le temperature, prima nel tempo, per arrivare dai valori istantanei a delle medie giornaliere, mensili e annuali, e poi nello spazio, per arrivare da valori locali a valori rappresentativi di aree più vaste che possono andare da singole aree geografiche a intere nazioni o continenti o anche all’intero Pianeta. Questa operazione va naturalmente fatta in modo critico e rigoroso, e occorre evitare errori in ogni passo della procedura, ma è quanto fanno da molti decenni i climatologi di tutto il mondo (e non solo sui dati delle temperature) per fornire informazioni di grande importanza per la scienza del clima.

Un esempio riguarda la possibile non completezza delle serie di dati che si usano (altro…)

Tra le tante strampalate argomentazioni proposte dai negazionisti per affermare che non vi siano cambiamenti climatici in atto, quella proposta da Franco Battaglia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 18 gennaio 2024, intitolato “Il mito temperatura media globale non ha nessun valore scientifico”, merita sicuramente una menzione. Essa riesce infatti a collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria delle argomentazioni più assurde.

L’idea di fondo dell’articolo è quella di affermare che il concetto di temperatura media planetaria dell’aria non abbia senso e che non abbia quindi senso parlare di un suo cambiamento.

Come spesso accade per i negazionisti, anche in questo caso Franco Battaglia parte da premesse che possono avere una propria ragionevolezza. Egli afferma, infatti, che quando si opera una media tra diversi numeri occorre farlo in modo corretto e aggiunge che la media esprime solo parzialmente le caratteristiche di una serie di numeri che possono essere meglio descritte da un insieme più ampio di indicatori statistici. Ma è completamente assurdo che da queste premesse l’autore arrivi poi a dire che non abbia senso mediare le temperature, prima nel tempo, per arrivare dai valori istantanei a delle medie giornaliere, mensili e annuali, e poi nello spazio, per arrivare da valori locali a valori rappresentativi di aree più vaste che possono andare da singole aree geografiche a intere nazioni o continenti o anche all’intero Pianeta. Questa operazione va naturalmente fatta in modo critico e rigoroso, e occorre evitare errori in ogni passo della procedura, ma è quanto fanno da molti decenni i climatologi di tutto il mondo (e non solo sui dati delle temperature) per fornire informazioni di grande importanza per la scienza del clima.

Un esempio riguarda la possibile non completezza delle serie di dati che si usano (altro…) Senza sorprese, nel 2023 nuovo record delle temperature globali. In Italia è il secondo anno più caldo

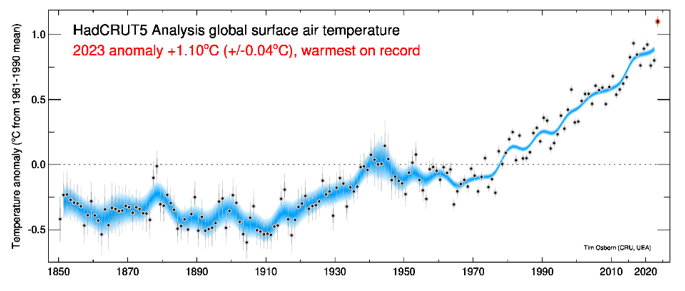

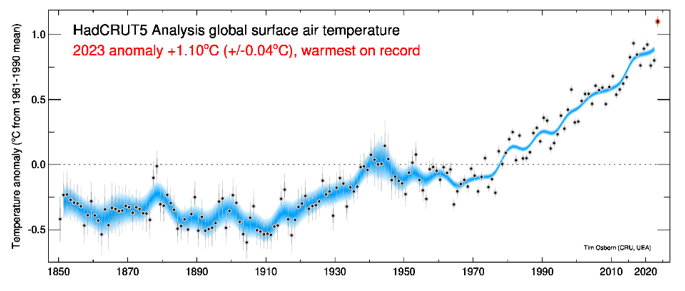

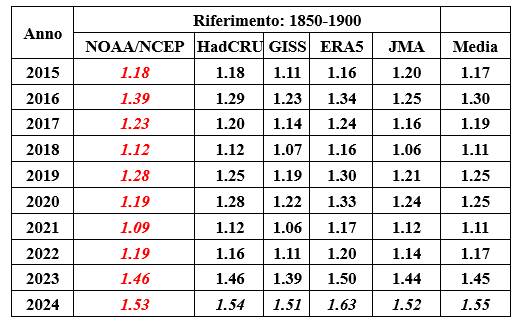

Le analisi preliminari dei dati della NOAA/NCEP e quelle parziali sugli altri database climatici permettono di affermare che il 2023 è risultato di nuovo l'anno più caldo da quando si misurano le temperature, con un'anomalia pari a poco meno di +1,5 °C rispetto al periodo preindustriale. Un aumento di quasi un decimo di grado rispetto al precedente record del 2016. Per quanto riguarda l'Italia, l'anomalia registrata è stata inferiore a quella dello scorso anno, che era però stata spaventosa (oltre +2,2 °C in più rispetto al periodo preindustriale) ma, con i suoi +2 °C risulta comunque il secondo valore della serie delle temperature annue disponibili.

Come è ormai tradizione, all’inizio del nuovo anno si tirano le somme sull'anno appena trascorso usando come riferimento abituale le anomalie di temperatura estratte dal database NOAA/NCEP della NOAA, che fornisce i dati su punti griglia equispaziati di 2,5° in longitudine e latitudine. Nel fare i calcoli, considererò sia tutto il globo terrestre che un rettangolo che comprende l'Italia e i mari prospicienti. Nelle tabelle farò un riferimento anche ai valori di alcuni database storici (GISS, HadCRU, ERA5), anche se incompleti, considerando gli ultimi dodici mesi disponibili.

I numeri mostrati sulle tabelle sono le anomalie rispetto al periodo storico 1850-1900 (noto come periodo preindustriale), mentre le mappe mostrano le anomalie rispetto al trentennio più recente (1991-2020). Nella tabella 1, che riassume i principali risultati a scala mondiale, ho inserito soltanto gli anni a partire dal (altro…)

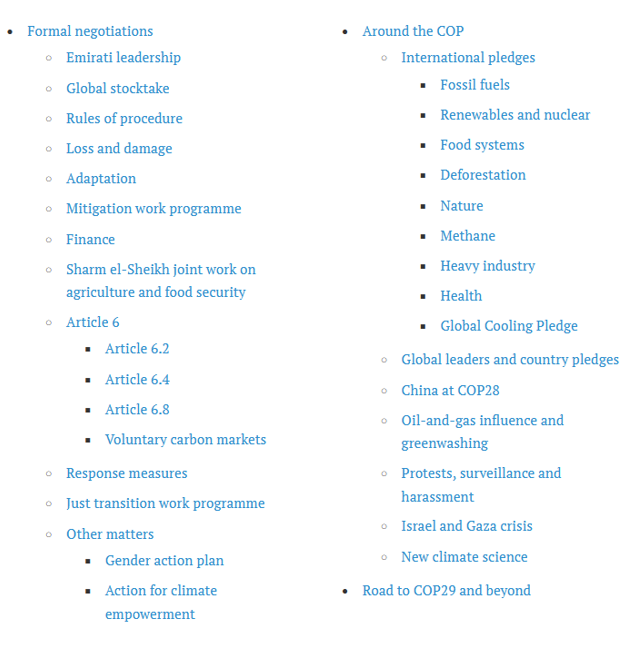

La COP28 di Dubai e il “transitioning away” dai combustibili fossili

La COP di Dubai ha visto l’approvazione di numerosi documenti, fra cui quello relativo al primo Global Stocktake. Oltre alla novità dell’introduzione in un documento ufficiale delle COP del riferimento all’abbandono dei combustibili fossili, non mancano i riferimenti alle valutazioni dell’IPCC e dell’IEA. Come e quando sarà possibile capire se è solo retorica o se è un passo importante nella lotta al riscaldamento globale?

La COP28 di Dubai, terminata il 13 dicembre 2023, ha visto l’approvazione di 34 decisioni su diversi temi “storici” del negoziato (adattamento, loss and damage), ma la decisione principale– che ha ritardato la conclusione dei lavori – è quella relativa al documento “Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement”. Si tratta del risultato della Global stocktake (bilancio globale) in cui, come abbiamo spiegato in un precedente post, si riconosce in modo chiaro l’insufficienza di quanto fatto finora a livello internazionale, degli impegni degli NDC (Nationally Determined Contribution), e del divario tra questi impegni e le politiche effettivamente messe in atto.

Numerose sono le analisi ben fatte sui risultati della COP28, a cui rimandiamo per gli approfondimenti, ad esempio dell’IISD (29 pagine!) o di Carbon Brief (147.000 caratteri!) o dell’Italian Climate Network (in italiano).Da queste analisi emerge non solo la complessità del negoziato, ma quanto siano semplicistiche (e sbagliate) le conclusioni secondo cui alla COP28 (come nelle precedenti) non si sia combinato niente, non ci siano stati risultati concreti, non sia stato altro che un fallimento (l’ennesimo).

Nessuna COP salva il pianeta

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su Climalteranti, il negoziato sul clima è un processo lento, e, proprio per come è stato pensato e approvato l’Accordo di Parigi, non può essere una singola conferenza a risolvere la crisi climatica. Chi - ogni anno - si aspetta una COP che “salva il pianeta” non potrà che restare (altro…)

La COP28 di Dubai, terminata il 13 dicembre 2023, ha visto l’approvazione di 34 decisioni su diversi temi “storici” del negoziato (adattamento, loss and damage), ma la decisione principale– che ha ritardato la conclusione dei lavori – è quella relativa al documento “Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement”. Si tratta del risultato della Global stocktake (bilancio globale) in cui, come abbiamo spiegato in un precedente post, si riconosce in modo chiaro l’insufficienza di quanto fatto finora a livello internazionale, degli impegni degli NDC (Nationally Determined Contribution), e del divario tra questi impegni e le politiche effettivamente messe in atto.

Numerose sono le analisi ben fatte sui risultati della COP28, a cui rimandiamo per gli approfondimenti, ad esempio dell’IISD (29 pagine!) o di Carbon Brief (147.000 caratteri!) o dell’Italian Climate Network (in italiano).Da queste analisi emerge non solo la complessità del negoziato, ma quanto siano semplicistiche (e sbagliate) le conclusioni secondo cui alla COP28 (come nelle precedenti) non si sia combinato niente, non ci siano stati risultati concreti, non sia stato altro che un fallimento (l’ennesimo).

Nessuna COP salva il pianeta

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su Climalteranti, il negoziato sul clima è un processo lento, e, proprio per come è stato pensato e approvato l’Accordo di Parigi, non può essere una singola conferenza a risolvere la crisi climatica. Chi - ogni anno - si aspetta una COP che “salva il pianeta” non potrà che restare (altro…)

La COP28 di Dubai, terminata il 13 dicembre 2023, ha visto l’approvazione di 34 decisioni su diversi temi “storici” del negoziato (adattamento, loss and damage), ma la decisione principale– che ha ritardato la conclusione dei lavori – è quella relativa al documento “Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement”. Si tratta del risultato della Global stocktake (bilancio globale) in cui, come abbiamo spiegato in un precedente post, si riconosce in modo chiaro l’insufficienza di quanto fatto finora a livello internazionale, degli impegni degli NDC (Nationally Determined Contribution), e del divario tra questi impegni e le politiche effettivamente messe in atto.

Numerose sono le analisi ben fatte sui risultati della COP28, a cui rimandiamo per gli approfondimenti, ad esempio dell’IISD (29 pagine!) o di Carbon Brief (147.000 caratteri!) o dell’Italian Climate Network (in italiano).Da queste analisi emerge non solo la complessità del negoziato, ma quanto siano semplicistiche (e sbagliate) le conclusioni secondo cui alla COP28 (come nelle precedenti) non si sia combinato niente, non ci siano stati risultati concreti, non sia stato altro che un fallimento (l’ennesimo).

Nessuna COP salva il pianeta

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su Climalteranti, il negoziato sul clima è un processo lento, e, proprio per come è stato pensato e approvato l’Accordo di Parigi, non può essere una singola conferenza a risolvere la crisi climatica. Chi - ogni anno - si aspetta una COP che “salva il pianeta” non potrà che restare (altro…)

La COP28 di Dubai, terminata il 13 dicembre 2023, ha visto l’approvazione di 34 decisioni su diversi temi “storici” del negoziato (adattamento, loss and damage), ma la decisione principale– che ha ritardato la conclusione dei lavori – è quella relativa al documento “Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement”. Si tratta del risultato della Global stocktake (bilancio globale) in cui, come abbiamo spiegato in un precedente post, si riconosce in modo chiaro l’insufficienza di quanto fatto finora a livello internazionale, degli impegni degli NDC (Nationally Determined Contribution), e del divario tra questi impegni e le politiche effettivamente messe in atto.

Numerose sono le analisi ben fatte sui risultati della COP28, a cui rimandiamo per gli approfondimenti, ad esempio dell’IISD (29 pagine!) o di Carbon Brief (147.000 caratteri!) o dell’Italian Climate Network (in italiano).Da queste analisi emerge non solo la complessità del negoziato, ma quanto siano semplicistiche (e sbagliate) le conclusioni secondo cui alla COP28 (come nelle precedenti) non si sia combinato niente, non ci siano stati risultati concreti, non sia stato altro che un fallimento (l’ennesimo).

Nessuna COP salva il pianeta

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su Climalteranti, il negoziato sul clima è un processo lento, e, proprio per come è stato pensato e approvato l’Accordo di Parigi, non può essere una singola conferenza a risolvere la crisi climatica. Chi - ogni anno - si aspetta una COP che “salva il pianeta” non potrà che restare (altro…)

La storia del clima in Italia

È da poco uscito l’ultimo libro del climatologo Luca Mercalli, una cronistoria del clima nel nostro territorio nazionale, dalla preistoria ai giorni nostri. Un racconto che unisce la scienza del clima alla storia e alla cultura del nostro paese, frutto di decenni di ricerche, ricchissimo di storie, di rimandi alle fonti e di citazioni di lavori scientifici. Un lavoro prezioso e originale, raccomandato a chiunque voglia meglio capire cosa è stato il clima che abbiamo ormai così pesantemente alterato, ed...

Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per l’Unione europea

Nelle prossime settimane il Consiglio europeo dovrà raggiungere un accordo sull’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra europee nel 2040, da inserire nel terzo NDC che l’Unione europea dovrà comunicare in settembre all’UNFCCC. La precedente Commissione europea aveva nel febbraio 2024 proposto una riduzione del -90% (rispetto al 1990), sulla base di una “valutazione di impatto” (qui una valutazione dell’ European Parliamentary Research Service) e assumendo il valore inferiore dell’intervallo di riduzione raccomandato dall’ESABCC (European Scientific Advisory Board on...

Il clima come bene comune

Nel dibattito sul pontificato di Papa Francesco, recentemente scomparso, poco spazio ha ricevuto l’attivismo del Pontefice sulla questione climatica, che si è manifestato in numerosi atti. Innanzitutto la lettera enciclica Laudato Si’- sulla cura della casa comune pubblicata nel 2015, cui ha fatto seguito nel 2023 l’esortazione apostolica Laudate Deum – a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica. Inoltre, col pontificato di Bergoglio, la Santa Sede è diventata parte dell’UNFCCC, ha ratificato l’Accordo di Parigi (presentando il...

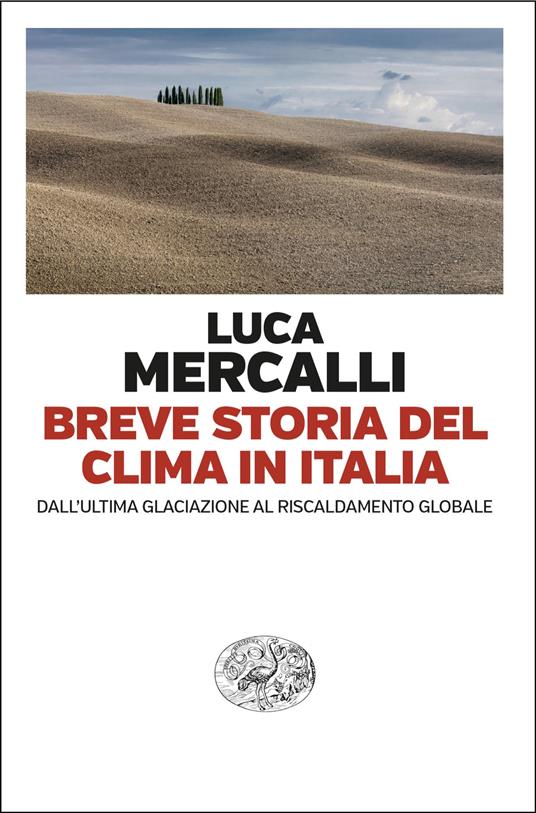

L’Italia si sta allontanando dai suoi obiettivi sul clima

I dati dell’inventario nazionale delle emissioni di gas serra, da poco pubblicati da ISPRA, mostrano come per il terzo anno consecutivo l’Italia registri emissioni maggiori di quelle previste dagli impegni assunti in ambito europeo. Pur se anche nel 2023 le emissioni italiane di gas serra sono diminuite, la riduzione è ben al di sotto di quanto previsto dagli obiettivi approvati dall’Italia. Aumenta dunque la quantità di emissioni che sarà da recuperare entro il 2030, rendendo il raggiungimento dell’obiettivo sempre più...

Come comunicare la crisi climatica ai disimpegnati

Una guida realizzata nell’ambito del progetto europeo NoPlanetB fornisce utili suggerimenti su come sensibilizzare sul cambiamento chi oggi lo considera un tema secondario. Diversi segnali suggeriscono come negli ultimi anni la scienza in generale sia stata messa sempre più in discussione, sia da parte dell’opinione pubblica che da alcuni settori politici e mediatici, sulla scia di una generale messa in discussione di alcuni valori ai quali eravamo abituati, fra cui inclusione, democrazia, un ruolo super partes delle istituzioni pubbliche....

100% di elettricità rinnovabile è possibile

Un rapporto mostra in 40 punti come la decarbonizzazione del sistema elettrico solo con energia rinnovabile non solo sia possibile, ma può essere realizzata in diversi modi, caratterizzati da alcuni elementi comuni. È stato recentemente presentato Il Rapporto “Elementi per un’Italia 100% rinnovabile”, promosso dalla Rete 100% Rinnovabili, preparato e sottoscritto da 25 docenti e ricercatori italiani, che mostra come sia possibile e conveniente decarbonizzare la produzione di elettricità utilizzando unicamente fonti energetiche rinnovabili. Il documento discute le leve...

Il manuale di psicologia climatica: una guida per affrontare l’impatto psicologico della crisi climatica ed ecologica

Negli ultimi anni, la crisi climatica ed ecologica è passata da questione scientifica e politica ad una vera e propria emergenza di salute pubblica. L’aumento degli eventi estremi e delle loro conseguenze disastrose ha effetti su scala globale, con gravi ripercussioni sulla salute fisica (Filippini et al., 2024) e mentale (IPCC, 2022; Charlson et al., 2021: Cianconi et al. 2023). Il Manuale Oltre all’aumento di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress e la depressione maggiore dopo eventi...

Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno

Lo scorso 2 dicembre 2024 si è svolto presso il Politecnico di Milano l’evento “Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con climalteranti.it, dal cui comitato scientifico provengono numerosi dei relatori intervenuti. Nel seguito è riportata una sintesi di alcuni interventi. La registrazione dell’evento è disponibile qui, mentre le slide presentate dai relatori durante la conferenza sono scaricabili qui. Segnali di ottimismo in tempi bui L’intervento iniziale di Mario Grosso...

Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024

Le consuete analisi di inizio anno sui dati della NOAA/NCEP e, per confronto, su quelle relative ad altri tre database climatici, concordano sul fatto che, per il secondo anno consecutivo (ma come anche successo nel 2019 e nel 2020), l’anno appena trascorso è risultato il più caldo da quando si misurano le temperature. L’aumento di temperatura di +1,54 °C rispetto al periodo preindustriale è un dato molto preoccupante, ma ancora non implica il superamento del limite previsto dell’accordo di Parigi....

L’auto termica green di Francesco Giavazzi non esiste

Fra gli autori delle panzane che inquinano il dibattito sulla transizione energetica, si è aggiunto lo storico editorialista del Corriere della Sera Francesco Giavazzi, che in un editoriale del 28 dicembre 2024 ha sostenuto una tesi facilmente confutabile, la presunta esistenza di auto a combustione interna in grado di emettere poche decine di grammi di CO2 per km, ossia l’80-90% in meno di quelle oggi circolanti. Il contesto è un articolo intitolato “Le scelte (utili) sui conti” in cui lo...