Sì, c’è un legame fra riscaldamento globale ed eventi estremi

La grande siccità dei primi mesi del 2023 e la successiva alluvione in Romagna ha portato alla ribalta dei media nazionali il legame fra il surriscaldamento globale e l’aumento della frequenza degli eventi estremi. Diverse trasmissioni televisive hanno, purtroppo, nuovamente dato ampi spazi all’antiscienza, in dibattiti popolati dai soliti opinionisti negazionisti spacciati per esperti (Franco Prodi e Alberto Prestininzi in prima fila). Ci siamo ormai stancati di commentare queste mortificanti parodie di giornalismo televisivo, o il diluvio di stupidaggini pubblicate su Il Foglio, Il Giornale, Libero e la Verità.

Riteniamo più utile ricordare come la scienza del clima abbia studiato in modo approfondito il legame fra l’aumento delle temperature e l’aumento dell’intensità e durata di ondate di calore, siccità o precipitazioni intense, arrivando a conclusione chiare.

Un legame studiato da anni

La grande siccità dei primi mesi del 2023 e la successiva alluvione in Romagna ha portato alla ribalta dei media nazionali il legame fra il surriscaldamento globale e l’aumento della frequenza degli eventi estremi. Diverse trasmissioni televisive hanno, purtroppo, nuovamente dato ampi spazi all’antiscienza, in dibattiti popolati dai soliti opinionisti negazionisti spacciati per esperti (Franco Prodi e Alberto Prestininzi in prima fila). Ci siamo ormai stancati di commentare queste mortificanti parodie di giornalismo televisivo, o il diluvio di stupidaggini pubblicate su Il Foglio, Il Giornale, Libero e la Verità.

Riteniamo più utile ricordare come la scienza del clima abbia studiato in modo approfondito il legame fra l’aumento delle temperature e l’aumento dell’intensità e durata di ondate di calore, siccità o precipitazioni intense, arrivando a conclusione chiare.

Un legame studiato da anni

Prima di tutto va detto che gli scienziati studiano questo legame da diversi decenni. Nel marzo del 2012 l’IPCC ha pubblicato il Rapporto Speciale proprio sul tema degli eventi estremi (Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation), una sintesi di più di 500 pagine della conoscenza scientifica di allora, con centinaia di riferimenti bibliografici a lavori pubblicati nel decennio precedente. In questo rapporto già si sottolineava che la variabilità climatica naturale e i cambiamenti climatici di origine antropoegenica possono influenzare la frequenza, l’intensità, l’estensione spaziale e la durata di alcuni eventi meteo-climatici estremi. Il Quinto Rapporto di Valutazione sul clima (Assessment Report 5, AR5) del 2013-2014 e il Sesto Rapporto IPCC (AR6) sul clima hanno ulteriormente approfondito la conoscenza su questo tema. Nel Rapporto del primo gruppo di lavoro dell’AR6 è disponibile un intero capitolo, l’undicesimo, intitolato “Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate”: 254 pagine, 29 figure, quasi duemila riferimenti bibliografici. (altro…)

Prima di tutto va detto che gli scienziati studiano questo legame da diversi decenni. Nel marzo del 2012 l’IPCC ha pubblicato il Rapporto Speciale proprio sul tema degli eventi estremi (Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation), una sintesi di più di 500 pagine della conoscenza scientifica di allora, con centinaia di riferimenti bibliografici a lavori pubblicati nel decennio precedente. In questo rapporto già si sottolineava che la variabilità climatica naturale e i cambiamenti climatici di origine antropoegenica possono influenzare la frequenza, l’intensità, l’estensione spaziale e la durata di alcuni eventi meteo-climatici estremi. Il Quinto Rapporto di Valutazione sul clima (Assessment Report 5, AR5) del 2013-2014 e il Sesto Rapporto IPCC (AR6) sul clima hanno ulteriormente approfondito la conoscenza su questo tema. Nel Rapporto del primo gruppo di lavoro dell’AR6 è disponibile un intero capitolo, l’undicesimo, intitolato “Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate”: 254 pagine, 29 figure, quasi duemila riferimenti bibliografici. (altro…) Un’allarmante distanza dagli obiettivi di riduzione di gas serra al 2030

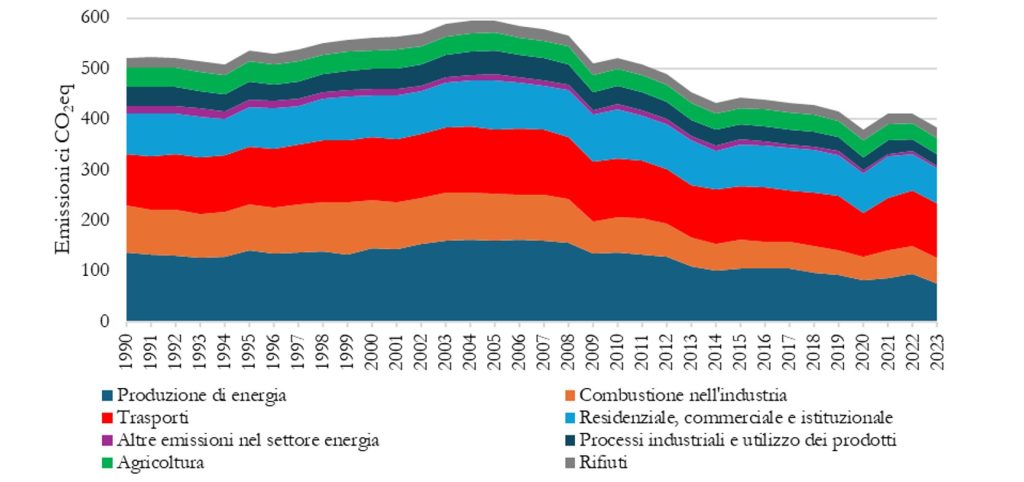

È stato appena pubblicato il rapporto “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi”, da parte di ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Si tratta di un rapporto “ufficiale” sull’andamento delle emissioni italiane, in quanto gli autori sono in buona parte componenti del gruppo che annualmente realizza le stime delle emissioni di gas serra (e degli assorbimenti di CO2) per l’Italia, dati che sono poi comunicati a livello europeo e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul clima (UNFCCC).

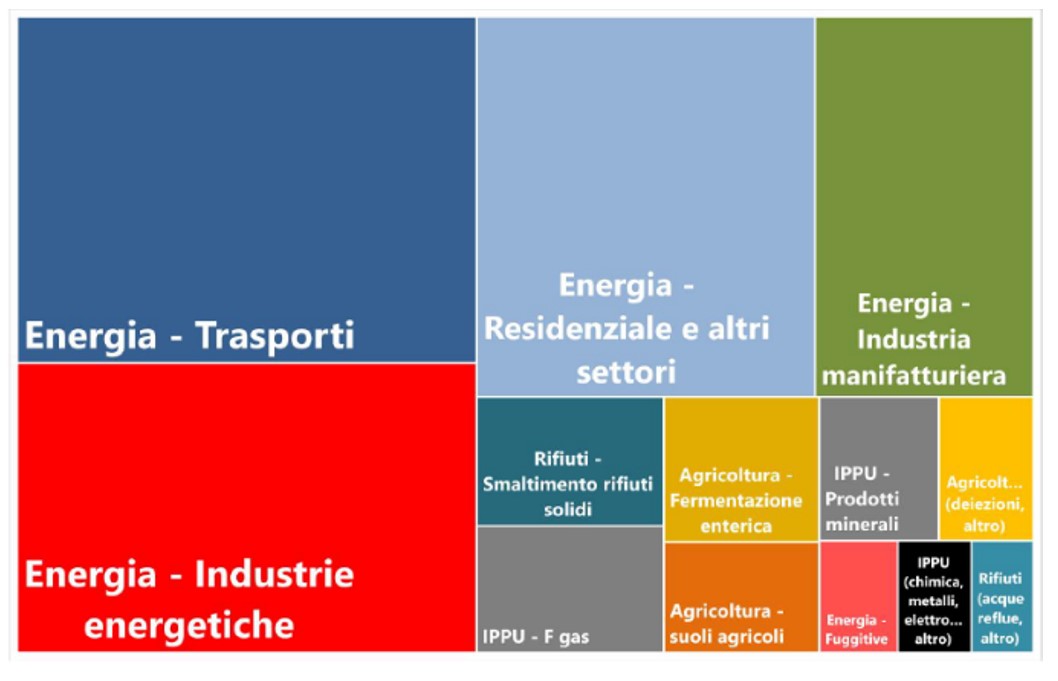

Dopo le 7 pagine del capitolo 2 “Il contesto normativo internazionale ed europeo”, un riassunto molto utile sui principali risultati degli ultimi 30 anni di negoziato sul clima e politiche europee, le 28 pagine del capitolo 3 “L’inventario nazionale dei gas serra” presentano un quadro dettagliato e coerente delle emissioni italiane, il trend dal 1990 al 2021, e la suddivisione per i settori emissivi: nelle 8 tabelle e 29 figure sono mostrati anche gli andamenti dei fattori che determinano le emissioni, ad esempio le percorrenze veicolari o il numero di viaggi aerei.

La riduzione delle emissioni di gas serra in Italia

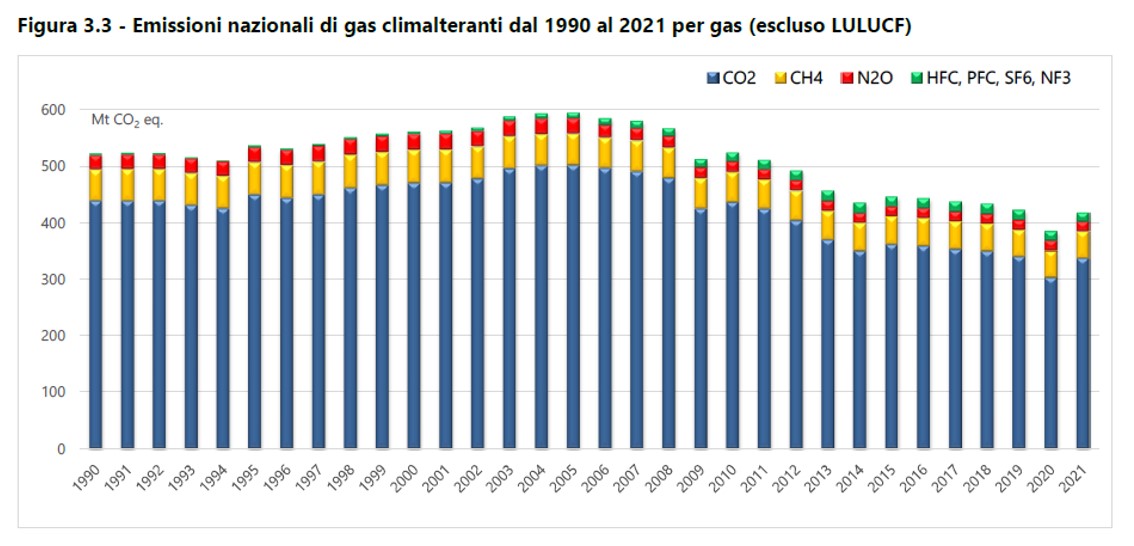

La sostanza è che l’Italia ha ridotto le sue emissioni climalteranti annue, calcolate in termini di CO2 equivalente, senza considerare i cambiamenti di uso dei suoli (chiamati LULUCF - land use, land use change and forestry, include l’assorbimento di CO2 delle foreste ed altre emissioni dovute a tagli e incendi delle foreste), da 521 a 418 milioni di tonnellate nel periodo 1990-2021.

È stato appena pubblicato il rapporto “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi”, da parte di ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Si tratta di un rapporto “ufficiale” sull’andamento delle emissioni italiane, in quanto gli autori sono in buona parte componenti del gruppo che annualmente realizza le stime delle emissioni di gas serra (e degli assorbimenti di CO2) per l’Italia, dati che sono poi comunicati a livello europeo e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul clima (UNFCCC).

Dopo le 7 pagine del capitolo 2 “Il contesto normativo internazionale ed europeo”, un riassunto molto utile sui principali risultati degli ultimi 30 anni di negoziato sul clima e politiche europee, le 28 pagine del capitolo 3 “L’inventario nazionale dei gas serra” presentano un quadro dettagliato e coerente delle emissioni italiane, il trend dal 1990 al 2021, e la suddivisione per i settori emissivi: nelle 8 tabelle e 29 figure sono mostrati anche gli andamenti dei fattori che determinano le emissioni, ad esempio le percorrenze veicolari o il numero di viaggi aerei.

La riduzione delle emissioni di gas serra in Italia

La sostanza è che l’Italia ha ridotto le sue emissioni climalteranti annue, calcolate in termini di CO2 equivalente, senza considerare i cambiamenti di uso dei suoli (chiamati LULUCF - land use, land use change and forestry, include l’assorbimento di CO2 delle foreste ed altre emissioni dovute a tagli e incendi delle foreste), da 521 a 418 milioni di tonnellate nel periodo 1990-2021.

Dopo aver rispettato gli impegni del primo periodo del Protocollo di Kyoto (dal 1990 al 2008-2012), seppur con l’acquisto di crediti del mercato del carbonio per circa un terzo del suo obiettivo di riduzione, l’Italia ha rispettato i suoi impegni europei per il periodo 2013-2020, superando di molto i propri obiettivi di riduzione. (altro…)

Dopo aver rispettato gli impegni del primo periodo del Protocollo di Kyoto (dal 1990 al 2008-2012), seppur con l’acquisto di crediti del mercato del carbonio per circa un terzo del suo obiettivo di riduzione, l’Italia ha rispettato i suoi impegni europei per il periodo 2013-2020, superando di molto i propri obiettivi di riduzione. (altro…) La rimozione di CO2 atmosferica con il biochar

Un’opzione per rimuovere CO2 dall’atmosfera, che coinvolge ancora il suolo, è quella basata sulla produzione e il successivo spandimento sui terreni agricoli del biochar.

Il termine “biochar” è un neologismo, in cui il prefisso “bio” è unito al termine “char”, una forma contratta della parola inglese “charcoal”, in italiano “carbone vegetale”. La scelta linguistica del “bio” è volta ad indicare un uso prettamente “agronomico”, rispetto ad altri usi tipici del passato.

La produzione del char: un processo antico

Il biochar è un materiale carbonioso che si ottiene trasformando termo-chimicamente una qualsiasi biomassa organica, in assenza di ossigeno. Quando la temperatura supera i 200 °C e non c'è ossigeno per innescare la combustione, il materiale organico inizia a modificarsi liberando calore, un liquido denso detto “tar” e un gas infiammabile composto per lo più da monossido e biossido di carbonio (CO e CO2), metano (CH4) e idrogeno (H) che prende il nome convenzionale di syngas. Il processo, noto come “pirolisi” porta alla completa gassificazione anche del tar e se non si eccedono i 600-700 °C non si producono quasi ceneri e la pirolisi giunge naturalmente a termine lasciando un residuo ad alto contenuto di C, infiammabile, leggero e poroso (densità fra 0.2 e 0.6 t/m3). Il carbone vegetale mantiene gran parte della struttura tridimensionale della biomassa originale, lasciando quasi inalterata la trama dei vasi legnosi e di altri elementi che davano sostegno e forma ai tessuti vegetali originali. (altro…)

Un’opzione per rimuovere CO2 dall’atmosfera, che coinvolge ancora il suolo, è quella basata sulla produzione e il successivo spandimento sui terreni agricoli del biochar.

Il termine “biochar” è un neologismo, in cui il prefisso “bio” è unito al termine “char”, una forma contratta della parola inglese “charcoal”, in italiano “carbone vegetale”. La scelta linguistica del “bio” è volta ad indicare un uso prettamente “agronomico”, rispetto ad altri usi tipici del passato.

La produzione del char: un processo antico

Il biochar è un materiale carbonioso che si ottiene trasformando termo-chimicamente una qualsiasi biomassa organica, in assenza di ossigeno. Quando la temperatura supera i 200 °C e non c'è ossigeno per innescare la combustione, il materiale organico inizia a modificarsi liberando calore, un liquido denso detto “tar” e un gas infiammabile composto per lo più da monossido e biossido di carbonio (CO e CO2), metano (CH4) e idrogeno (H) che prende il nome convenzionale di syngas. Il processo, noto come “pirolisi” porta alla completa gassificazione anche del tar e se non si eccedono i 600-700 °C non si producono quasi ceneri e la pirolisi giunge naturalmente a termine lasciando un residuo ad alto contenuto di C, infiammabile, leggero e poroso (densità fra 0.2 e 0.6 t/m3). Il carbone vegetale mantiene gran parte della struttura tridimensionale della biomassa originale, lasciando quasi inalterata la trama dei vasi legnosi e di altri elementi che davano sostegno e forma ai tessuti vegetali originali. (altro…) Il Rapporto di Sintesi del Sesto Rapporto di valutazione dell’IPCC

È stato pubblicato la scorsa settimana il Rapporto di Sintesi del Sesto Rapporto IPCC. Si tratta del volume finale del sesto ciclo di valutazione, iniziato nel febbraio 2021 con il rapporto del Primo Gruppo di Valutazione (la scienza del clima), proseguito nel febbraio 2022 con il rapporto del Secondo Gruppo di lavoro (le conseguenze ambientali e socioeconomiche dei cambiamenti climatici) e quindi nell'aprile 2022 con il rapporto del Terzo Gruppo di lavoro (le strategie di mitigazione).

Il rapporto di sintesi è quindi un distillato dei tre volumi. Un rapporto di 85 pagine, con un Sommario per i Decisori Politici di 36 pagine, che può essere considerato quindi la summa di quanto la comunità scientifica ritiene importante e meritevole di attenzione da parte dei decisori politici sul tema del cambiamento climatico e delle azioni per contrastarlo.

Sia il Rapporto di Sintesi che il suo Sommario sono composti da 4 sezioni:

Sezione 1: Introduzione

Sezione 2: Stato attuale e tendenze

Sezione 3: Futuri climatici e di sviluppo a lungo termine

Sezione 4: Risposte a breve termine al clima che cambia.

Le 18 figure del Rapporto e le 7 figure del Sommario (disponibili qui in alta risoluzione) costituiscono uno straordinario e accurato concentrato di informazioni.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta fra le tantissime informazioni presenti nel rapporto.

Scegliamo qui quattro figure particolarmente riuscite.

La prima deriva dal riquadro c della figura SPM1, che mostra i cambiamenti osservati (1900-2020) e previsti (2021-2100) nella temperatura superficiale globale (rispetto al 1850-1900), e mostra come il clima è già cambiato e cambierà nel corso della vita di tre generazioni rappresentative (nati nel 1950, 1980 e 2020). (altro…)

È stato pubblicato la scorsa settimana il Rapporto di Sintesi del Sesto Rapporto IPCC. Si tratta del volume finale del sesto ciclo di valutazione, iniziato nel febbraio 2021 con il rapporto del Primo Gruppo di Valutazione (la scienza del clima), proseguito nel febbraio 2022 con il rapporto del Secondo Gruppo di lavoro (le conseguenze ambientali e socioeconomiche dei cambiamenti climatici) e quindi nell'aprile 2022 con il rapporto del Terzo Gruppo di lavoro (le strategie di mitigazione).

Il rapporto di sintesi è quindi un distillato dei tre volumi. Un rapporto di 85 pagine, con un Sommario per i Decisori Politici di 36 pagine, che può essere considerato quindi la summa di quanto la comunità scientifica ritiene importante e meritevole di attenzione da parte dei decisori politici sul tema del cambiamento climatico e delle azioni per contrastarlo.

Sia il Rapporto di Sintesi che il suo Sommario sono composti da 4 sezioni:

Sezione 1: Introduzione

Sezione 2: Stato attuale e tendenze

Sezione 3: Futuri climatici e di sviluppo a lungo termine

Sezione 4: Risposte a breve termine al clima che cambia.

Le 18 figure del Rapporto e le 7 figure del Sommario (disponibili qui in alta risoluzione) costituiscono uno straordinario e accurato concentrato di informazioni.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta fra le tantissime informazioni presenti nel rapporto.

Scegliamo qui quattro figure particolarmente riuscite.

La prima deriva dal riquadro c della figura SPM1, che mostra i cambiamenti osservati (1900-2020) e previsti (2021-2100) nella temperatura superficiale globale (rispetto al 1850-1900), e mostra come il clima è già cambiato e cambierà nel corso della vita di tre generazioni rappresentative (nati nel 1950, 1980 e 2020). (altro…) Le strategie per la rimozione della CO2: i suoli

negli ultimi anni è molto aumentato l’interesse per l’assorbimento di carbonio tramite l’adozione di pratiche agricole conservative, con il conseguente stoccaggio permanente di carbonio nel suolo.

I suoli, pur se soggetti a consistenti perdite di carbonio nel corso degli ultimi secoli a causa delle pratiche agricole, presentano un contenuto di carbonio pari a circa il doppio del contenuto attuale di carbonio dell’atmosfera, e circa il quadruplo di quello contenuto nella vegetazione. Un incremento di appena qualche punto percentuale del contenuto medio di carbonio nei suoli mondiali potrebbe dunque determinare importanti assorbimenti di CO2 atmosferica.

Secondo i dati presenti nel quinto capitolo del Primo volume del Sesto Rapporto IPCC (AR6-WG1, Fig. 5.12), il contenuto medio di carbonio nel periodo 2011-2019 dei diversi “serbatoi” non oceanici è stato: (altro…)

negli ultimi anni è molto aumentato l’interesse per l’assorbimento di carbonio tramite l’adozione di pratiche agricole conservative, con il conseguente stoccaggio permanente di carbonio nel suolo.

I suoli, pur se soggetti a consistenti perdite di carbonio nel corso degli ultimi secoli a causa delle pratiche agricole, presentano un contenuto di carbonio pari a circa il doppio del contenuto attuale di carbonio dell’atmosfera, e circa il quadruplo di quello contenuto nella vegetazione. Un incremento di appena qualche punto percentuale del contenuto medio di carbonio nei suoli mondiali potrebbe dunque determinare importanti assorbimenti di CO2 atmosferica.

Secondo i dati presenti nel quinto capitolo del Primo volume del Sesto Rapporto IPCC (AR6-WG1, Fig. 5.12), il contenuto medio di carbonio nel periodo 2011-2019 dei diversi “serbatoi” non oceanici è stato: (altro…) Le strategie per la rimozione della CO2: le foreste

Come spiegato nel precedente post, il recente rapporto coordinato dall’Università di Oxford stima che la gran parte dell’attuale rimozione antropogenica di CO2 dall’atmosfera (carbon dioxide removal, CDR) – circa 2 miliardi di tonnellate (Gt) di CO2 all’anno – avviene nell’ambito delle CDR “convenzionali”, soprattutto grazie alle foreste gestite. Di altre CDR convenzionali, incluse quelle che mirano ad aumentare il tenore di carbonio nei suoli agricoli, e delle CDR ”innovative”, parleremo in successivi post.

Le foreste, in realtà, assorbono molto più di 2 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno.

Complessivamente, gli ecosistemi terrestri (fatti soprattutto da foreste, più un piccolo contributo di aree umide e praterie-pascoli) assorbono oltre 11 Gt CO2 all’anno, pari al 29% di tutte le emissioni di CO2 antropogenica, inclusi i combustibili fossili e la deforestazione (fonte: dati Global carbon budget 2022 – qui le slide). (altro…)

Come spiegato nel precedente post, il recente rapporto coordinato dall’Università di Oxford stima che la gran parte dell’attuale rimozione antropogenica di CO2 dall’atmosfera (carbon dioxide removal, CDR) – circa 2 miliardi di tonnellate (Gt) di CO2 all’anno – avviene nell’ambito delle CDR “convenzionali”, soprattutto grazie alle foreste gestite. Di altre CDR convenzionali, incluse quelle che mirano ad aumentare il tenore di carbonio nei suoli agricoli, e delle CDR ”innovative”, parleremo in successivi post.

Le foreste, in realtà, assorbono molto più di 2 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno.

Complessivamente, gli ecosistemi terrestri (fatti soprattutto da foreste, più un piccolo contributo di aree umide e praterie-pascoli) assorbono oltre 11 Gt CO2 all’anno, pari al 29% di tutte le emissioni di CO2 antropogenica, inclusi i combustibili fossili e la deforestazione (fonte: dati Global carbon budget 2022 – qui le slide). (altro…) Rimozione della CO2 dall’atmosfera, dove siamo e dove stiamo andando?

Nelle scorse settimane varie testate e siti web (tra cui Bbc, Economist, Nature e Carbon Brief) hanno riportato i risultati di un rapporto coordinato dall’Università di Oxford, intitolato “State of Carbon Dioxide Removal (CDR)” e dedicato alle strategie di rimozione di CO2 dall'atmosfera.

La CDR consiste nel catturare la CO2 dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo sul/nel suolo, nell'oceano, in formazioni geologiche o in prodotti. Il rapporto fornisce una definizione precisa di cosa sia e cosa non sia CDR, ad esempio distinguendo la CDR da altre tecniche che catturano e stoccano CO2, ma prendendola dai fumi di combustione dei combustibili fossili (CCS), e precisa l’importanza che la cattura sia seguita da uno stoccaggio duraturo. Basandosi anche su altri rapporti e rassegne già pubblicate in letteratura (ad esempio dal Sesto Rapporto IPCC – terzo gruppo di lavoro, o dalle National Academies of Sciences, Engineering & Medicine USA), nonché su più di duecento fra le migliaia di pubblicazioni ormai uscite sul tema (di particolare importanza questa review in tre parti pubblicata su Environmental Research Letters nel 2018 di Minx et al e Fuss et al, Nemet et al), il rapporto fornisce una panoramica chiara, autorevole e aggiornata sul tema CDR, utile per coloro che vogliono capire quale ruolo potrà giocare per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il rapporto dell’Università di Oxford è (altro…)

Nelle scorse settimane varie testate e siti web (tra cui Bbc, Economist, Nature e Carbon Brief) hanno riportato i risultati di un rapporto coordinato dall’Università di Oxford, intitolato “State of Carbon Dioxide Removal (CDR)” e dedicato alle strategie di rimozione di CO2 dall'atmosfera.

La CDR consiste nel catturare la CO2 dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo sul/nel suolo, nell'oceano, in formazioni geologiche o in prodotti. Il rapporto fornisce una definizione precisa di cosa sia e cosa non sia CDR, ad esempio distinguendo la CDR da altre tecniche che catturano e stoccano CO2, ma prendendola dai fumi di combustione dei combustibili fossili (CCS), e precisa l’importanza che la cattura sia seguita da uno stoccaggio duraturo. Basandosi anche su altri rapporti e rassegne già pubblicate in letteratura (ad esempio dal Sesto Rapporto IPCC – terzo gruppo di lavoro, o dalle National Academies of Sciences, Engineering & Medicine USA), nonché su più di duecento fra le migliaia di pubblicazioni ormai uscite sul tema (di particolare importanza questa review in tre parti pubblicata su Environmental Research Letters nel 2018 di Minx et al e Fuss et al, Nemet et al), il rapporto fornisce una panoramica chiara, autorevole e aggiornata sul tema CDR, utile per coloro che vogliono capire quale ruolo potrà giocare per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il rapporto dell’Università di Oxford è (altro…) Quando il negazionista climatico sbaglia i conti sull’effetto serra

di ignorare questo chiacchiericcio, che si rivolge solo a qualche migliaio di adepti, alcuni dei quali commentano entusiasti sul blog o sui social.

Nel testo pubblicato su blog di Porro il 12 gennaio 2023 “Effetto serra, tutti gli errori dell’Ipcc”, Battaglia ha invece scelto un approccio all’apparenza più scientifico, avventurandosi in una spiegazione di fenomeni fisici, usando 8 equazioni. Per chi si occupa di clima e fisica dell’atmosfera, l’articolo a dir poco si può definire imbarazzante. La tesi sarebbe che tutti i climatologi del mondo non conoscono la fisica di base del funzionamento del sistema climatico, e commettono errori da pivelli.

In estrema sintesi, Battaglia cerca di calcolare la sensibilità climatica dovuta alla CO2, cioè di quanto si innalzerebbe la temperatura dell’atmosfera se la CO2 presente nell’aria raddoppiasse. Per farlo utilizza un modello estremamente semplificato del sistema Terra, composto da una sola equazione (utilizzata in modo errato), da cui ricava che la sensibilità climatica sarebbe di soli 0,7 gradi, molto lontano da 3°C e 2,5-4°C indicati rispettivamente come miglior stima e intervallo probabile dall’IPCC AR6 WGI. Quindi analizza la possibilità che questa discrepanza sia dovuta ad una variazione dell’albedo (la frazione di luce riflessa dalla Terra), e giustamente lo esclude. Infine, esamina la spiegazione fornita dai climatologi, cioè che esistono dei fenomeni (feedback positivi) che amplificano il riscaldamento, di qualsiasi natura sia, (altro…)

di ignorare questo chiacchiericcio, che si rivolge solo a qualche migliaio di adepti, alcuni dei quali commentano entusiasti sul blog o sui social.

Nel testo pubblicato su blog di Porro il 12 gennaio 2023 “Effetto serra, tutti gli errori dell’Ipcc”, Battaglia ha invece scelto un approccio all’apparenza più scientifico, avventurandosi in una spiegazione di fenomeni fisici, usando 8 equazioni. Per chi si occupa di clima e fisica dell’atmosfera, l’articolo a dir poco si può definire imbarazzante. La tesi sarebbe che tutti i climatologi del mondo non conoscono la fisica di base del funzionamento del sistema climatico, e commettono errori da pivelli.

In estrema sintesi, Battaglia cerca di calcolare la sensibilità climatica dovuta alla CO2, cioè di quanto si innalzerebbe la temperatura dell’atmosfera se la CO2 presente nell’aria raddoppiasse. Per farlo utilizza un modello estremamente semplificato del sistema Terra, composto da una sola equazione (utilizzata in modo errato), da cui ricava che la sensibilità climatica sarebbe di soli 0,7 gradi, molto lontano da 3°C e 2,5-4°C indicati rispettivamente come miglior stima e intervallo probabile dall’IPCC AR6 WGI. Quindi analizza la possibilità che questa discrepanza sia dovuta ad una variazione dell’albedo (la frazione di luce riflessa dalla Terra), e giustamente lo esclude. Infine, esamina la spiegazione fornita dai climatologi, cioè che esistono dei fenomeni (feedback positivi) che amplificano il riscaldamento, di qualsiasi natura sia, (altro…) Estremi freddi in un clima caldo

Come mai continuiamo ad osservare estremi freddi in un mondo sempre più caldo? Nonostante siano state avanzate teorie scientifiche sul perchè il riscaldamento globale potrebbe favorire estremi freddi alle medie latitudini, i dati climatici ci dicono che gli estremi freddi sono in diminuzione a livello globale. Alla luce delle attuali conoscenze in campo climatologico, dobbiamo dunque considerare i recenti estremi freddi, quali la tempesta invernale del Natale 2022 in Nord America, come episodi eccezionali in un clima in rapido riscaldamento.

Viviamo in un clima in rapido riscaldamento, oramai in media ben oltre un grado più caldo che nel periodo preindustriale a livello globale, e spesso svariati gradi più caldo a livello regionale, in particolar modo nella regione Artica. Sappiamo che questo riscaldamento sta portando ad ondate di calore sempre più intense, frequenti e prolungate, non ultima l’estate 2022 che è stata la più calda mai registrata in Europa. Al contempo continuiamo però ad osservare ondate di freddo particolarmente intense, l’esempio più recente essendo la tempesta invernale che ha portato temperature rigide e forti rovesci nevosi su gran parte del Nord America durante il periodo Natalizio del 2022. Tali episodi freddi sono nel passato stati strumentalizzati da negazionisti del cambiamento climatico, alla disperata ricerca di qualunque appiglio per negare l’evidenza, come discusso in questo post. La domanda di base rimane ciononostante legittima: come mai continuiamo ad osservare periodi estremamente freddi a fronte di un clima in rapido riscaldamento?

Fonte: Chris Light/Christopher Michel

Un primo aspetto importante da chiarire è che gli estremi freddi stanno diminuendo rapidamente a livello globale. Secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC, “è virtualmente certo che (altro…)

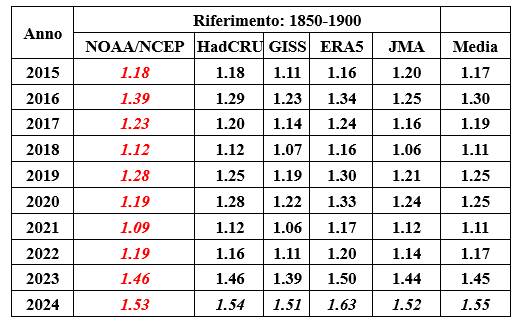

Il 2022: anno di caldo record in Italia, e il quarto – sesto più caldo nel mondo

Le temperature medie globali dell'anno appena terminato, secondo quanto risulta dalle analisi preliminari sui dati della NOAA/NCEP e di altri database climatici, collocano il 2022 al quarto-sesto posto nella speciale classifica degli anni più caldi, in cui il 2016 rimane saldamente primo. L'anomalia registrata si assesta intorno ai tre decimi di grado al di sopra della media del trentennio 1991-2020, pari circa a 1,2 °C in più rispetto al periodo preindustriale. Considerando che ci troviamo ancora nella fase La Niña del ciclo ENSO, notoriamente associata ad anomalie fresche nella temperatura media globale, questi valori sono di assoluto rilievo. Per quanto riguarda l'Italia, invece, l'anomalia registrata è stata spaventosa, raggiungendo il valore record della serie, pari a circa 1,3 °C rispetto al 1991-2020, o se vogliamo 2,2 °C rispetto al periodo preindustriale.

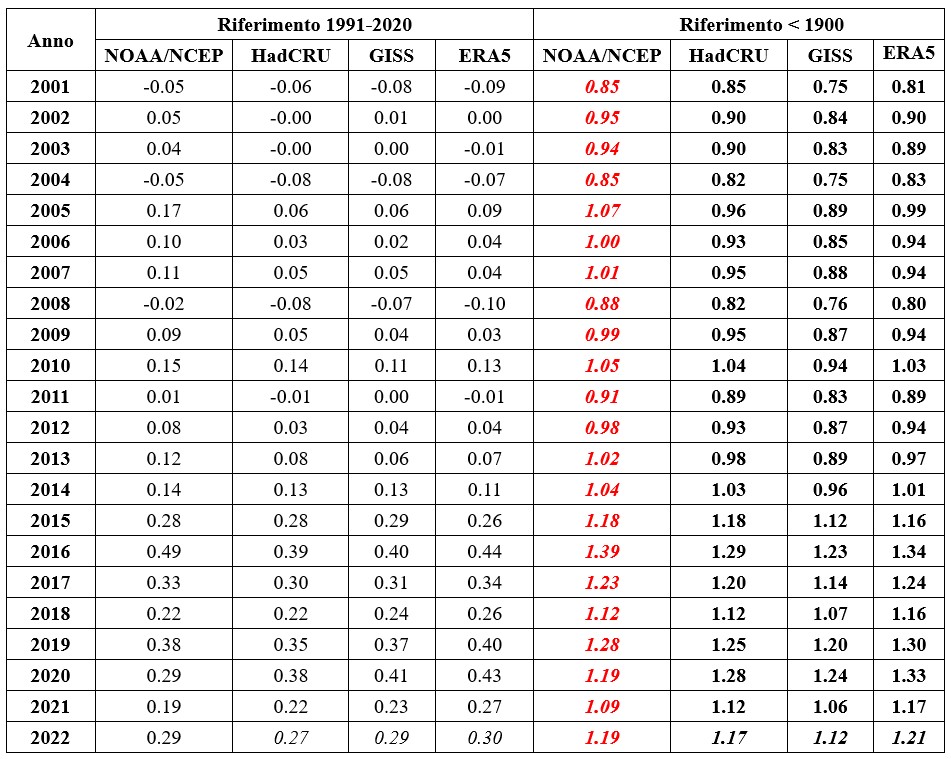

Capodanno è appena trascorso e, mantenendo la nostra tradizione, eccoci pronti a guardare a caldo come si è comportato l’anno appena concluso, almeno dal punto di vista termico, a scala mondiale e nazionale. Come di consueto, il riferimento è costituito dalle anomalie di temperatura estratte dal database NOAA/NCEP della NOAA, considerando sia tutto il globo terrestre che un rettangolo che comprende l'Italia. Ricordo anche che questo database fornisce i dati su punti griglia, con un grigliato di 2,5 gradi in longitudine e latitudine, valori che, alle nostre latitudini, grossolanamente corrispondono a un quadrato di lato 250 km. Questo database è prescelto in quanto i dati, grezzi, vengono resi disponibili in tempo quasi reale. Però farò comunque un confronto anche con i valori di alcuni database famosi (GISS, HadCRU, ERA5), anche se incompleti, considerando gli ultimi dodici mesi disponibili, in maniera da avere una visione non condizionata dal singolo database. Infine, ho deciso di usare un doppio riferimento per le anomalie: il trentennio più recente 1991-2020, che è ormai il riferimento di tanti studi del clima, e il periodo antecedente il 1900, in modo da valutare il riscaldamento rispetto a quello che normalmente è considerato il periodo preindustriale. In realtà la rivoluzione industriale è iniziata molto tempo prima rispetto al 1900, ma i suoi effetti in termini di emissioni antropogeniche di gas serra hanno iniziato a farsi sentire in modo considerevole solo nel ventesimo secolo.

La tabella 1 riassume i principali risultati a scala mondiale.

Tabella 1 – Anomalie di temperatura media globale nel 2022 secondo NOAA/NCEP e altri tre centri climatici. I valori sono espressi in °C. Le prime quattro colonne sono riferite al trentennio climatico più recente 1991-2020, le altre quattro al periodo preindustriale (anni prima del 1901), ovvero: per HadCRU, il periodo 1880-1900; per GISS, il periodo 1850-1900). Per i database NOAA/NCEP e ERA5, che non si estendono così tanto a ritroso nel tempo, l’anomalia preindustriale è stata ricalcolata usando la differenza climatica dei dati GISS. Infine, il valore del 2022 per HadCRU è stato calcolato sul periodo novembre 2021–ottobre 2022, e per GISS ed ERA5 sul periodo dicembre 2021–novembre 2022.

Anche nel caso del 2022, (altro…)

La storia del clima in Italia

Il momento delle scelte: un obiettivo di riduzione del -90 al 2040 per l’Unione europea

Il clima come bene comune

L’Italia si sta allontanando dai suoi obiettivi sul clima

Come comunicare la crisi climatica ai disimpegnati

100% di elettricità rinnovabile è possibile

Il manuale di psicologia climatica: una guida per affrontare l’impatto psicologico della crisi climatica ed ecologica

Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno

Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024