L’Italia in ritardo sulla diffusione delle auto elettriche

In molti paesi europei la mobilità elettrica si sta diffondendo più velocemente che in Italia, a causa di scelte politiche più lungimiranti. Se si aggiunge l’insufficienza della promozione anche delle altre forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico, mobilità non motorizzata, ecc.) appare a rischio il raggiungimento degli obiettivi sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti già assunti dall’Italia in sede europea.

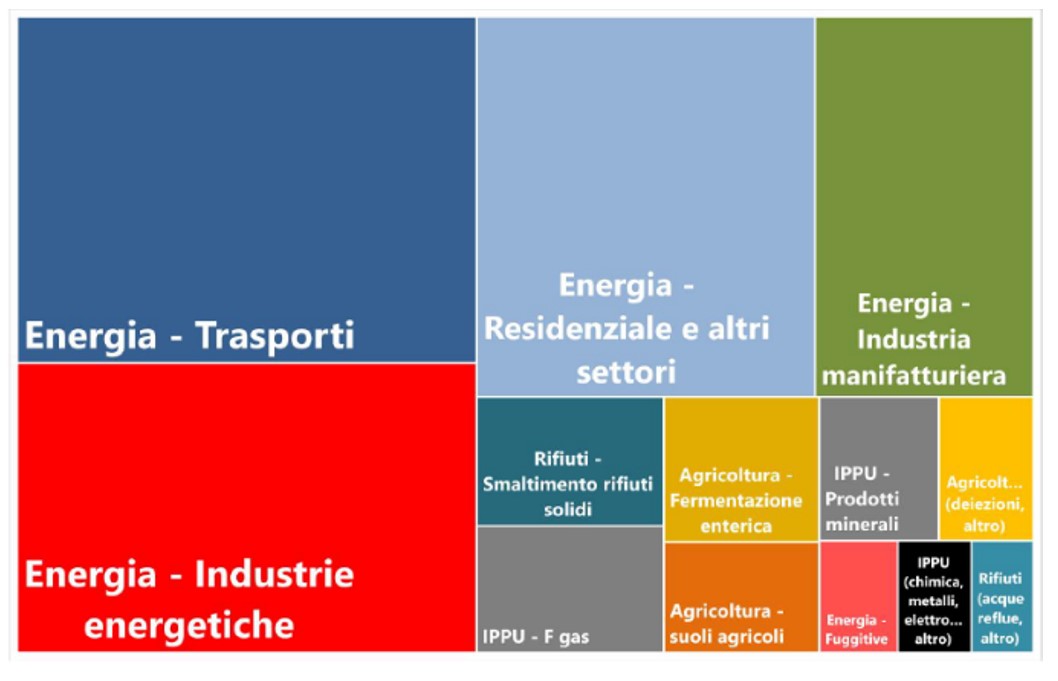

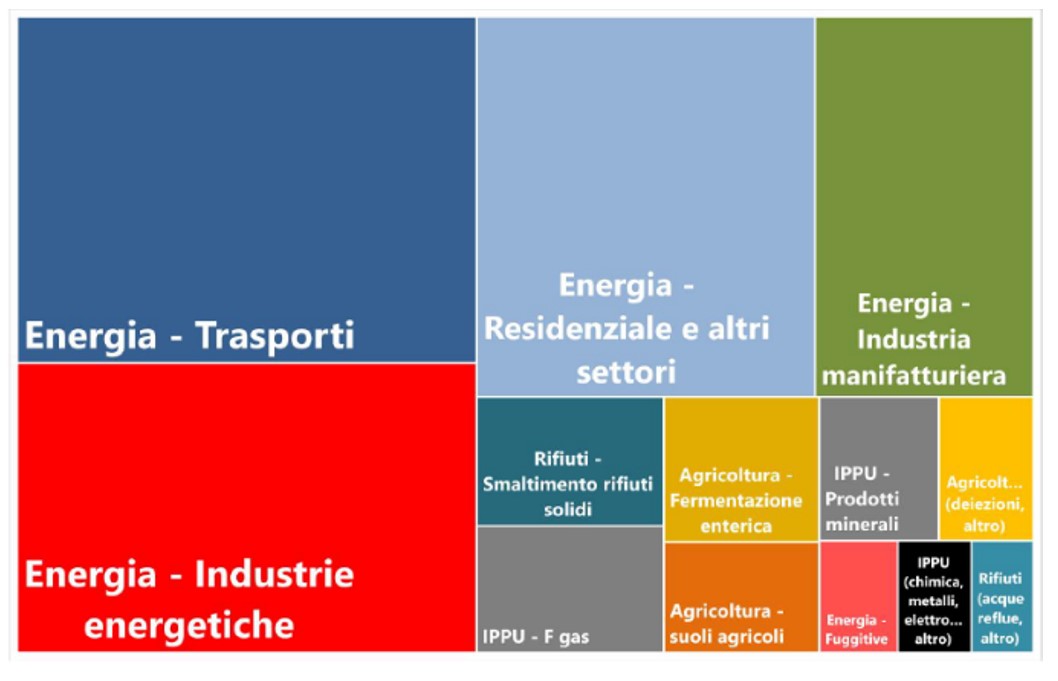

Partiamo dai dati. L'Italia nel 2021 ha emesso 417,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, di cui l’80% imputabili alla sola CO2, il 15% al metano e il resto ad altri gas serra. Pur in presenza di oltre un terzo del territorio a bosco (37%), gli assorbimenti forestali sono stati modesti, -27 Mt CO2eq, e di conseguenza le emissioni nette sono pari a 390 Mt CO2eq, ovvero 6,6 t CO2eq pro capite. Le emissioni dovute ai soli trasporti sono state pari a 102 milioni di tonnellate (il 24% del totale), due terzi delle quali sono da imputare alle autovetture, per lo più private.

In effetti gli italiani possiedono e usano moltissime, troppe auto: con una popolazione inferiore ai 59 milioni di abitanti, e in calo di circa 180mila unità ogni anno, le auto immatricolate a fine 2022 erano ben 39,2 milioni, in sostanza una per ogni patentato. I motivi sono o dovrebbero essere piuttosto chiari: la cattiva qualità e palese insufficienza dei trasporti pubblici urbani e metropolitani, la grande dispersione dei residenti in una miriade di centri abitati per lo più medi e piccoli, cattive politiche urbanistiche che hanno portato alla costruzione di aree residenziali, lavorative e commerciali in zone dove il trasporto pubblico non arriva, o fornisce un servizio assolutamente insufficiente, talvolta persino con l’eliminazione o interruzione di ferrovie locali. (altro…)

Partiamo dai dati. L'Italia nel 2021 ha emesso 417,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, di cui l’80% imputabili alla sola CO2, il 15% al metano e il resto ad altri gas serra. Pur in presenza di oltre un terzo del territorio a bosco (37%), gli assorbimenti forestali sono stati modesti, -27 Mt CO2eq, e di conseguenza le emissioni nette sono pari a 390 Mt CO2eq, ovvero 6,6 t CO2eq pro capite. Le emissioni dovute ai soli trasporti sono state pari a 102 milioni di tonnellate (il 24% del totale), due terzi delle quali sono da imputare alle autovetture, per lo più private.

In effetti gli italiani possiedono e usano moltissime, troppe auto: con una popolazione inferiore ai 59 milioni di abitanti, e in calo di circa 180mila unità ogni anno, le auto immatricolate a fine 2022 erano ben 39,2 milioni, in sostanza una per ogni patentato. I motivi sono o dovrebbero essere piuttosto chiari: la cattiva qualità e palese insufficienza dei trasporti pubblici urbani e metropolitani, la grande dispersione dei residenti in una miriade di centri abitati per lo più medi e piccoli, cattive politiche urbanistiche che hanno portato alla costruzione di aree residenziali, lavorative e commerciali in zone dove il trasporto pubblico non arriva, o fornisce un servizio assolutamente insufficiente, talvolta persino con l’eliminazione o interruzione di ferrovie locali. (altro…)

Partiamo dai dati. L'Italia nel 2021 ha emesso 417,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, di cui l’80% imputabili alla sola CO2, il 15% al metano e il resto ad altri gas serra. Pur in presenza di oltre un terzo del territorio a bosco (37%), gli assorbimenti forestali sono stati modesti, -27 Mt CO2eq, e di conseguenza le emissioni nette sono pari a 390 Mt CO2eq, ovvero 6,6 t CO2eq pro capite. Le emissioni dovute ai soli trasporti sono state pari a 102 milioni di tonnellate (il 24% del totale), due terzi delle quali sono da imputare alle autovetture, per lo più private.

In effetti gli italiani possiedono e usano moltissime, troppe auto: con una popolazione inferiore ai 59 milioni di abitanti, e in calo di circa 180mila unità ogni anno, le auto immatricolate a fine 2022 erano ben 39,2 milioni, in sostanza una per ogni patentato. I motivi sono o dovrebbero essere piuttosto chiari: la cattiva qualità e palese insufficienza dei trasporti pubblici urbani e metropolitani, la grande dispersione dei residenti in una miriade di centri abitati per lo più medi e piccoli, cattive politiche urbanistiche che hanno portato alla costruzione di aree residenziali, lavorative e commerciali in zone dove il trasporto pubblico non arriva, o fornisce un servizio assolutamente insufficiente, talvolta persino con l’eliminazione o interruzione di ferrovie locali. (altro…)

Partiamo dai dati. L'Italia nel 2021 ha emesso 417,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, di cui l’80% imputabili alla sola CO2, il 15% al metano e il resto ad altri gas serra. Pur in presenza di oltre un terzo del territorio a bosco (37%), gli assorbimenti forestali sono stati modesti, -27 Mt CO2eq, e di conseguenza le emissioni nette sono pari a 390 Mt CO2eq, ovvero 6,6 t CO2eq pro capite. Le emissioni dovute ai soli trasporti sono state pari a 102 milioni di tonnellate (il 24% del totale), due terzi delle quali sono da imputare alle autovetture, per lo più private.

In effetti gli italiani possiedono e usano moltissime, troppe auto: con una popolazione inferiore ai 59 milioni di abitanti, e in calo di circa 180mila unità ogni anno, le auto immatricolate a fine 2022 erano ben 39,2 milioni, in sostanza una per ogni patentato. I motivi sono o dovrebbero essere piuttosto chiari: la cattiva qualità e palese insufficienza dei trasporti pubblici urbani e metropolitani, la grande dispersione dei residenti in una miriade di centri abitati per lo più medi e piccoli, cattive politiche urbanistiche che hanno portato alla costruzione di aree residenziali, lavorative e commerciali in zone dove il trasporto pubblico non arriva, o fornisce un servizio assolutamente insufficiente, talvolta persino con l’eliminazione o interruzione di ferrovie locali. (altro…) Attenzione alle temperature!

Una gran parte dell’Italia e diversi altri posti nel mondo stanno sperimentando, negli ultimi giorni, temperature molto alte. Per chi ha capito in cosa consiste il riscaldamento globale, non c’è niente di anomalo: un aumento delle temperature medie comporta anche un aumento della frequenza dei valori più estremi delle temperature.

Al di là di chi non riesce ad arrendersi all’evidenza del dispiegarsi degli effetti della crisi climatica, neppure quando la vive sulla propria pelle, non c’è però molta chiarezza su cosa siano e come vengano misurati i dati di temperatura citati da quotidiani, televisioni e social media, comunicati da agenzie meteorologiche o da istituti scientifici. Proviamo a spiegarlo.

La temperatura dell’aria a livello del suolo

Quando si parla della temperatura di un luogo si intende generalmente la temperatura dell’aria vicino alla superficie del suolo. I protocolli di misura stabiliscono di misurarla tra 1,25 e 2 metri dal suolo, con sensori classicamente montati in capannine di misura (i cosiddetti Stevenson Screen) dislocate in varie parti delle città e dei territori.  Negli ultimi anni si sono diffusi sensori elettronici più moderni (il più comune è la cosiddetta Pt100, resistenza al platino da 100 ohm), racchiusi in piccoli schermi ventilati naturalmente (v. foto), e connessi con un data logger trasmettitore, che si possono collocare direttamente all’esterno, senza bisogno di capannina. In entrambi i casi, il sensore (il termometro) deve essere posizionato in modo da essere sempre riparato dalla radiazione solare, per non rimanere surriscaldato da essa. Le modalità di schermatura rispondono a criteri rigidi dettati dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) (altro…)

Negli ultimi anni si sono diffusi sensori elettronici più moderni (il più comune è la cosiddetta Pt100, resistenza al platino da 100 ohm), racchiusi in piccoli schermi ventilati naturalmente (v. foto), e connessi con un data logger trasmettitore, che si possono collocare direttamente all’esterno, senza bisogno di capannina. In entrambi i casi, il sensore (il termometro) deve essere posizionato in modo da essere sempre riparato dalla radiazione solare, per non rimanere surriscaldato da essa. Le modalità di schermatura rispondono a criteri rigidi dettati dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) (altro…)

Negli ultimi anni si sono diffusi sensori elettronici più moderni (il più comune è la cosiddetta Pt100, resistenza al platino da 100 ohm), racchiusi in piccoli schermi ventilati naturalmente (v. foto), e connessi con un data logger trasmettitore, che si possono collocare direttamente all’esterno, senza bisogno di capannina. In entrambi i casi, il sensore (il termometro) deve essere posizionato in modo da essere sempre riparato dalla radiazione solare, per non rimanere surriscaldato da essa. Le modalità di schermatura rispondono a criteri rigidi dettati dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) (altro…)

Negli ultimi anni si sono diffusi sensori elettronici più moderni (il più comune è la cosiddetta Pt100, resistenza al platino da 100 ohm), racchiusi in piccoli schermi ventilati naturalmente (v. foto), e connessi con un data logger trasmettitore, che si possono collocare direttamente all’esterno, senza bisogno di capannina. In entrambi i casi, il sensore (il termometro) deve essere posizionato in modo da essere sempre riparato dalla radiazione solare, per non rimanere surriscaldato da essa. Le modalità di schermatura rispondono a criteri rigidi dettati dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) (altro…) Alcune gravi limitazioni nello studio del World Weather Attribution sull’Emilia-Romagna

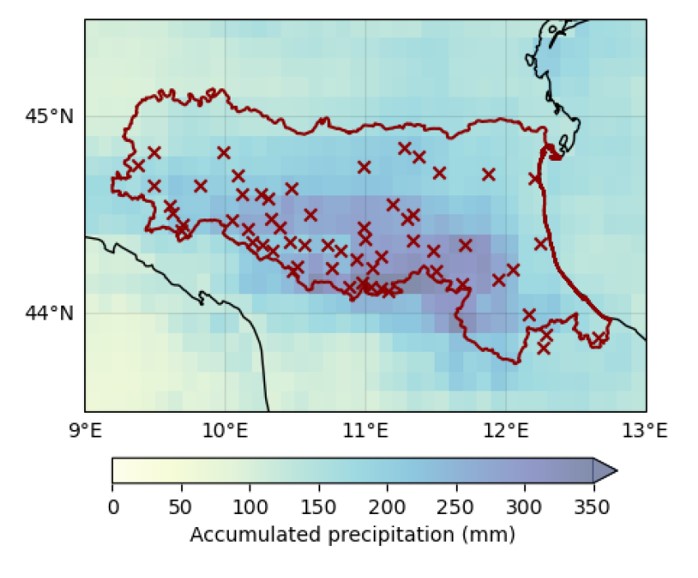

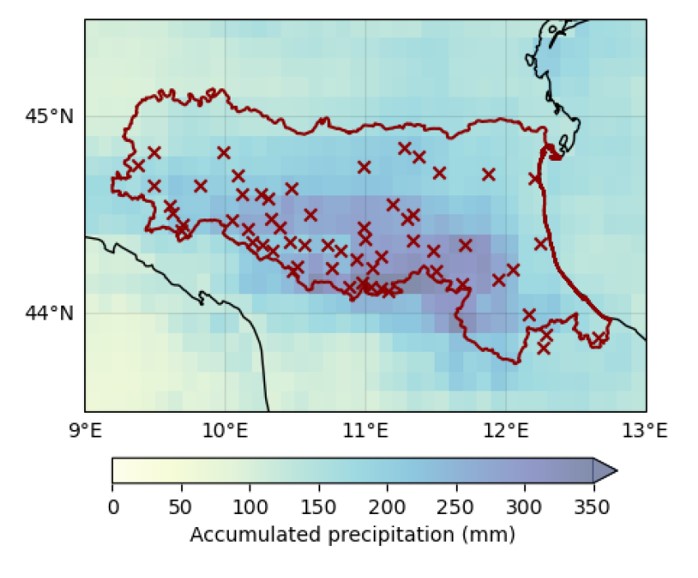

Usando una metodologia rapida e semplificata, e inadatta al contesto, lo studio non ha rilevato una connessione statistica tra cambiamento climatico e le precipitazioni estreme cadute in una parte dell’Emilia-Romagna; ma non ha certo dimostrato che questo legame non esista.

Sta facendo molto discutere lo studio di 14 scienziati internazionali “Limited net role for climate change in heavy spring rainfall in Emilia-Romagna”, pubblicato sul sito del World Weather Attribution (WWA), un gruppo di ricerca che da anni studia il legame fra eventi meteorologici estremi ed il cambiamento climatico.

Come si può evincere già dal titolo, lo studio non evidenza un legame significativo fra il cambiamento climatico globale e lo straordinario evento meteorologico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel mese di maggio.

Lo studio disponibile non è stato soggetto al processo di peer review (revisione dei pari) che viene effettuato prima della pubblicazione su una rivista scientifica, e solo il protocollo di valutazione probabilistica su cui si basa è stato pubblicato dopo revisione dei pari. Non è stato al momento pubblicato su alcuna rivista scientifica, è solo disponibile nel “repository” Spiral dell’Imperial College London.

Pur non mettendo in discussione in alcun modo la competenza dei 14 autori e la qualità del valore del lavoro del WWA in generale, alcuni aspetti dello studio appaiono deboli, come mostriamo qui di seguito.

Scelta delle stazioni osservative

Il lavoro confronta tre set di dati: (altro…)

Sta facendo molto discutere lo studio di 14 scienziati internazionali “Limited net role for climate change in heavy spring rainfall in Emilia-Romagna”, pubblicato sul sito del World Weather Attribution (WWA), un gruppo di ricerca che da anni studia il legame fra eventi meteorologici estremi ed il cambiamento climatico.

Come si può evincere già dal titolo, lo studio non evidenza un legame significativo fra il cambiamento climatico globale e lo straordinario evento meteorologico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel mese di maggio.

Lo studio disponibile non è stato soggetto al processo di peer review (revisione dei pari) che viene effettuato prima della pubblicazione su una rivista scientifica, e solo il protocollo di valutazione probabilistica su cui si basa è stato pubblicato dopo revisione dei pari. Non è stato al momento pubblicato su alcuna rivista scientifica, è solo disponibile nel “repository” Spiral dell’Imperial College London.

Pur non mettendo in discussione in alcun modo la competenza dei 14 autori e la qualità del valore del lavoro del WWA in generale, alcuni aspetti dello studio appaiono deboli, come mostriamo qui di seguito.

Scelta delle stazioni osservative

Il lavoro confronta tre set di dati: (altro…)

Sta facendo molto discutere lo studio di 14 scienziati internazionali “Limited net role for climate change in heavy spring rainfall in Emilia-Romagna”, pubblicato sul sito del World Weather Attribution (WWA), un gruppo di ricerca che da anni studia il legame fra eventi meteorologici estremi ed il cambiamento climatico.

Come si può evincere già dal titolo, lo studio non evidenza un legame significativo fra il cambiamento climatico globale e lo straordinario evento meteorologico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel mese di maggio.

Lo studio disponibile non è stato soggetto al processo di peer review (revisione dei pari) che viene effettuato prima della pubblicazione su una rivista scientifica, e solo il protocollo di valutazione probabilistica su cui si basa è stato pubblicato dopo revisione dei pari. Non è stato al momento pubblicato su alcuna rivista scientifica, è solo disponibile nel “repository” Spiral dell’Imperial College London.

Pur non mettendo in discussione in alcun modo la competenza dei 14 autori e la qualità del valore del lavoro del WWA in generale, alcuni aspetti dello studio appaiono deboli, come mostriamo qui di seguito.

Scelta delle stazioni osservative

Il lavoro confronta tre set di dati: (altro…)

Sta facendo molto discutere lo studio di 14 scienziati internazionali “Limited net role for climate change in heavy spring rainfall in Emilia-Romagna”, pubblicato sul sito del World Weather Attribution (WWA), un gruppo di ricerca che da anni studia il legame fra eventi meteorologici estremi ed il cambiamento climatico.

Come si può evincere già dal titolo, lo studio non evidenza un legame significativo fra il cambiamento climatico globale e lo straordinario evento meteorologico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel mese di maggio.

Lo studio disponibile non è stato soggetto al processo di peer review (revisione dei pari) che viene effettuato prima della pubblicazione su una rivista scientifica, e solo il protocollo di valutazione probabilistica su cui si basa è stato pubblicato dopo revisione dei pari. Non è stato al momento pubblicato su alcuna rivista scientifica, è solo disponibile nel “repository” Spiral dell’Imperial College London.

Pur non mettendo in discussione in alcun modo la competenza dei 14 autori e la qualità del valore del lavoro del WWA in generale, alcuni aspetti dello studio appaiono deboli, come mostriamo qui di seguito.

Scelta delle stazioni osservative

Il lavoro confronta tre set di dati: (altro…) Sì, c’è un legame fra riscaldamento globale ed eventi estremi

Secondo la comunità scientifica, già si vedono i segni dell’intensificazione delle precipitazioni in molte parti del mondo, e su scala globale le piogge forti diventeranno più frequenti e più intense che nel recente passato.

La grande siccità dei primi mesi del 2023 e la successiva alluvione in Romagna ha portato alla ribalta dei media nazionali il legame fra il surriscaldamento globale e l’aumento della frequenza degli eventi estremi. Diverse trasmissioni televisive hanno, purtroppo, nuovamente dato ampi spazi all’antiscienza, in dibattiti popolati dai soliti opinionisti negazionisti spacciati per esperti (Franco Prodi e Alberto Prestininzi in prima fila). Ci siamo ormai stancati di commentare queste mortificanti parodie di giornalismo televisivo, o il diluvio di stupidaggini pubblicate su Il Foglio, Il Giornale, Libero e la Verità.

Riteniamo più utile ricordare come la scienza del clima abbia studiato in modo approfondito il legame fra l’aumento delle temperature e l’aumento dell’intensità e durata di ondate di calore, siccità o precipitazioni intense, arrivando a conclusione chiare.

Un legame studiato da anni

La grande siccità dei primi mesi del 2023 e la successiva alluvione in Romagna ha portato alla ribalta dei media nazionali il legame fra il surriscaldamento globale e l’aumento della frequenza degli eventi estremi. Diverse trasmissioni televisive hanno, purtroppo, nuovamente dato ampi spazi all’antiscienza, in dibattiti popolati dai soliti opinionisti negazionisti spacciati per esperti (Franco Prodi e Alberto Prestininzi in prima fila). Ci siamo ormai stancati di commentare queste mortificanti parodie di giornalismo televisivo, o il diluvio di stupidaggini pubblicate su Il Foglio, Il Giornale, Libero e la Verità.

Riteniamo più utile ricordare come la scienza del clima abbia studiato in modo approfondito il legame fra l’aumento delle temperature e l’aumento dell’intensità e durata di ondate di calore, siccità o precipitazioni intense, arrivando a conclusione chiare.

Un legame studiato da anni

Prima di tutto va detto che gli scienziati studiano questo legame da diversi decenni. Nel marzo del 2012 l’IPCC ha pubblicato il Rapporto Speciale proprio sul tema degli eventi estremi (Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation), una sintesi di più di 500 pagine della conoscenza scientifica di allora, con centinaia di riferimenti bibliografici a lavori pubblicati nel decennio precedente. In questo rapporto già si sottolineava che la variabilità climatica naturale e i cambiamenti climatici di origine antropoegenica possono influenzare la frequenza, l’intensità, l’estensione spaziale e la durata di alcuni eventi meteo-climatici estremi. Il Quinto Rapporto di Valutazione sul clima (Assessment Report 5, AR5) del 2013-2014 e il Sesto Rapporto IPCC (AR6) sul clima hanno ulteriormente approfondito la conoscenza su questo tema. Nel Rapporto del primo gruppo di lavoro dell’AR6 è disponibile un intero capitolo, l’undicesimo, intitolato “Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate”: 254 pagine, 29 figure, quasi duemila riferimenti bibliografici. (altro…)

Prima di tutto va detto che gli scienziati studiano questo legame da diversi decenni. Nel marzo del 2012 l’IPCC ha pubblicato il Rapporto Speciale proprio sul tema degli eventi estremi (Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation), una sintesi di più di 500 pagine della conoscenza scientifica di allora, con centinaia di riferimenti bibliografici a lavori pubblicati nel decennio precedente. In questo rapporto già si sottolineava che la variabilità climatica naturale e i cambiamenti climatici di origine antropoegenica possono influenzare la frequenza, l’intensità, l’estensione spaziale e la durata di alcuni eventi meteo-climatici estremi. Il Quinto Rapporto di Valutazione sul clima (Assessment Report 5, AR5) del 2013-2014 e il Sesto Rapporto IPCC (AR6) sul clima hanno ulteriormente approfondito la conoscenza su questo tema. Nel Rapporto del primo gruppo di lavoro dell’AR6 è disponibile un intero capitolo, l’undicesimo, intitolato “Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate”: 254 pagine, 29 figure, quasi duemila riferimenti bibliografici. (altro…)

La grande siccità dei primi mesi del 2023 e la successiva alluvione in Romagna ha portato alla ribalta dei media nazionali il legame fra il surriscaldamento globale e l’aumento della frequenza degli eventi estremi. Diverse trasmissioni televisive hanno, purtroppo, nuovamente dato ampi spazi all’antiscienza, in dibattiti popolati dai soliti opinionisti negazionisti spacciati per esperti (Franco Prodi e Alberto Prestininzi in prima fila). Ci siamo ormai stancati di commentare queste mortificanti parodie di giornalismo televisivo, o il diluvio di stupidaggini pubblicate su Il Foglio, Il Giornale, Libero e la Verità.

Riteniamo più utile ricordare come la scienza del clima abbia studiato in modo approfondito il legame fra l’aumento delle temperature e l’aumento dell’intensità e durata di ondate di calore, siccità o precipitazioni intense, arrivando a conclusione chiare.

Un legame studiato da anni

La grande siccità dei primi mesi del 2023 e la successiva alluvione in Romagna ha portato alla ribalta dei media nazionali il legame fra il surriscaldamento globale e l’aumento della frequenza degli eventi estremi. Diverse trasmissioni televisive hanno, purtroppo, nuovamente dato ampi spazi all’antiscienza, in dibattiti popolati dai soliti opinionisti negazionisti spacciati per esperti (Franco Prodi e Alberto Prestininzi in prima fila). Ci siamo ormai stancati di commentare queste mortificanti parodie di giornalismo televisivo, o il diluvio di stupidaggini pubblicate su Il Foglio, Il Giornale, Libero e la Verità.

Riteniamo più utile ricordare come la scienza del clima abbia studiato in modo approfondito il legame fra l’aumento delle temperature e l’aumento dell’intensità e durata di ondate di calore, siccità o precipitazioni intense, arrivando a conclusione chiare.

Un legame studiato da anni

Prima di tutto va detto che gli scienziati studiano questo legame da diversi decenni. Nel marzo del 2012 l’IPCC ha pubblicato il Rapporto Speciale proprio sul tema degli eventi estremi (Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation), una sintesi di più di 500 pagine della conoscenza scientifica di allora, con centinaia di riferimenti bibliografici a lavori pubblicati nel decennio precedente. In questo rapporto già si sottolineava che la variabilità climatica naturale e i cambiamenti climatici di origine antropoegenica possono influenzare la frequenza, l’intensità, l’estensione spaziale e la durata di alcuni eventi meteo-climatici estremi. Il Quinto Rapporto di Valutazione sul clima (Assessment Report 5, AR5) del 2013-2014 e il Sesto Rapporto IPCC (AR6) sul clima hanno ulteriormente approfondito la conoscenza su questo tema. Nel Rapporto del primo gruppo di lavoro dell’AR6 è disponibile un intero capitolo, l’undicesimo, intitolato “Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate”: 254 pagine, 29 figure, quasi duemila riferimenti bibliografici. (altro…)

Prima di tutto va detto che gli scienziati studiano questo legame da diversi decenni. Nel marzo del 2012 l’IPCC ha pubblicato il Rapporto Speciale proprio sul tema degli eventi estremi (Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation), una sintesi di più di 500 pagine della conoscenza scientifica di allora, con centinaia di riferimenti bibliografici a lavori pubblicati nel decennio precedente. In questo rapporto già si sottolineava che la variabilità climatica naturale e i cambiamenti climatici di origine antropoegenica possono influenzare la frequenza, l’intensità, l’estensione spaziale e la durata di alcuni eventi meteo-climatici estremi. Il Quinto Rapporto di Valutazione sul clima (Assessment Report 5, AR5) del 2013-2014 e il Sesto Rapporto IPCC (AR6) sul clima hanno ulteriormente approfondito la conoscenza su questo tema. Nel Rapporto del primo gruppo di lavoro dell’AR6 è disponibile un intero capitolo, l’undicesimo, intitolato “Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate”: 254 pagine, 29 figure, quasi duemila riferimenti bibliografici. (altro…) Un’allarmante distanza dagli obiettivi di riduzione di gas serra al 2030

Con le politiche approvate fino a fine 2021, si prevede per l’Italia al 2030 una riduzione delle emissioni pari a meno della metà di quanto richiesto a livello europeo.

È stato appena pubblicato il rapporto “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi”, da parte di ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Si tratta di un rapporto “ufficiale” sull’andamento delle emissioni italiane, in quanto gli autori sono in buona parte componenti del gruppo che annualmente realizza le stime delle emissioni di gas serra (e degli assorbimenti di CO2) per l’Italia, dati che sono poi comunicati a livello europeo e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul clima (UNFCCC).

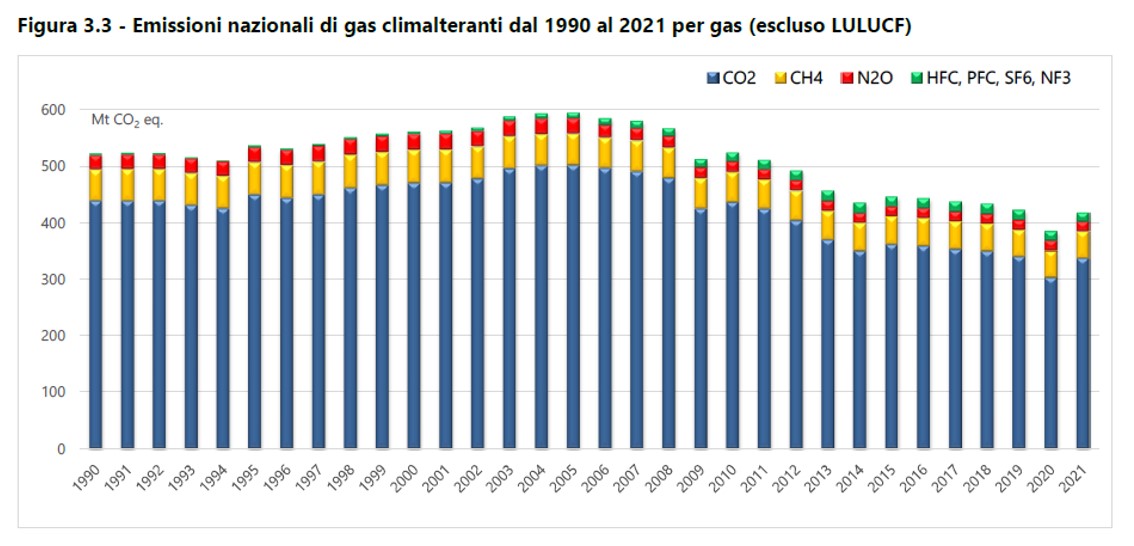

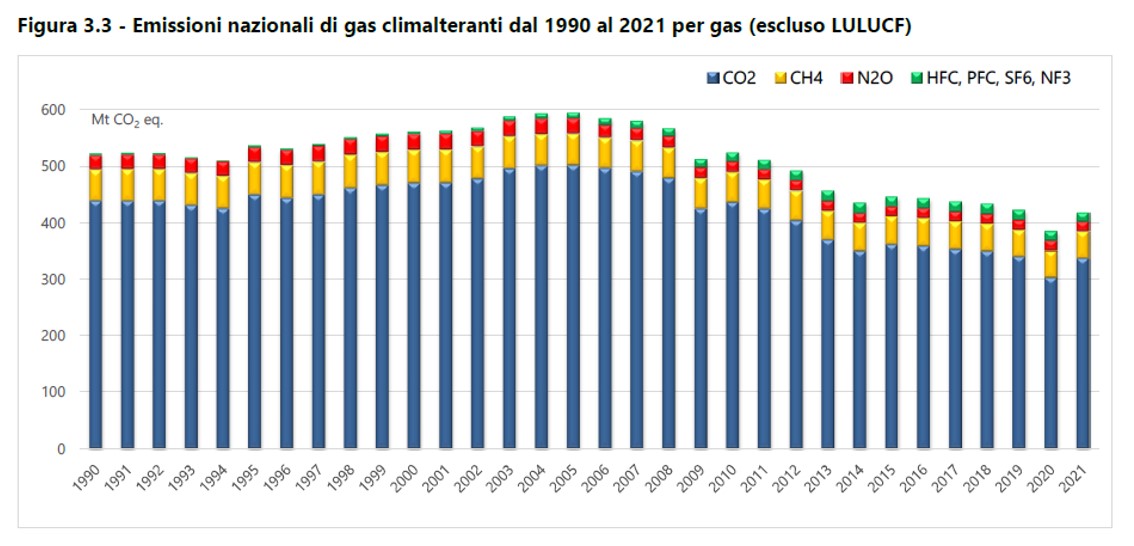

Dopo le 7 pagine del capitolo 2 “Il contesto normativo internazionale ed europeo”, un riassunto molto utile sui principali risultati degli ultimi 30 anni di negoziato sul clima e politiche europee, le 28 pagine del capitolo 3 “L’inventario nazionale dei gas serra” presentano un quadro dettagliato e coerente delle emissioni italiane, il trend dal 1990 al 2021, e la suddivisione per i settori emissivi: nelle 8 tabelle e 29 figure sono mostrati anche gli andamenti dei fattori che determinano le emissioni, ad esempio le percorrenze veicolari o il numero di viaggi aerei.

La riduzione delle emissioni di gas serra in Italia

La sostanza è che l’Italia ha ridotto le sue emissioni climalteranti annue, calcolate in termini di CO2 equivalente, senza considerare i cambiamenti di uso dei suoli (chiamati LULUCF - land use, land use change and forestry, include l’assorbimento di CO2 delle foreste ed altre emissioni dovute a tagli e incendi delle foreste), da 521 a 418 milioni di tonnellate nel periodo 1990-2021.

È stato appena pubblicato il rapporto “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi”, da parte di ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Si tratta di un rapporto “ufficiale” sull’andamento delle emissioni italiane, in quanto gli autori sono in buona parte componenti del gruppo che annualmente realizza le stime delle emissioni di gas serra (e degli assorbimenti di CO2) per l’Italia, dati che sono poi comunicati a livello europeo e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul clima (UNFCCC).

Dopo le 7 pagine del capitolo 2 “Il contesto normativo internazionale ed europeo”, un riassunto molto utile sui principali risultati degli ultimi 30 anni di negoziato sul clima e politiche europee, le 28 pagine del capitolo 3 “L’inventario nazionale dei gas serra” presentano un quadro dettagliato e coerente delle emissioni italiane, il trend dal 1990 al 2021, e la suddivisione per i settori emissivi: nelle 8 tabelle e 29 figure sono mostrati anche gli andamenti dei fattori che determinano le emissioni, ad esempio le percorrenze veicolari o il numero di viaggi aerei.

La riduzione delle emissioni di gas serra in Italia

La sostanza è che l’Italia ha ridotto le sue emissioni climalteranti annue, calcolate in termini di CO2 equivalente, senza considerare i cambiamenti di uso dei suoli (chiamati LULUCF - land use, land use change and forestry, include l’assorbimento di CO2 delle foreste ed altre emissioni dovute a tagli e incendi delle foreste), da 521 a 418 milioni di tonnellate nel periodo 1990-2021.

Dopo aver rispettato gli impegni del primo periodo del Protocollo di Kyoto (dal 1990 al 2008-2012), seppur con l’acquisto di crediti del mercato del carbonio per circa un terzo del suo obiettivo di riduzione, l’Italia ha rispettato i suoi impegni europei per il periodo 2013-2020, superando di molto i propri obiettivi di riduzione. (altro…)

Dopo aver rispettato gli impegni del primo periodo del Protocollo di Kyoto (dal 1990 al 2008-2012), seppur con l’acquisto di crediti del mercato del carbonio per circa un terzo del suo obiettivo di riduzione, l’Italia ha rispettato i suoi impegni europei per il periodo 2013-2020, superando di molto i propri obiettivi di riduzione. (altro…)

È stato appena pubblicato il rapporto “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi”, da parte di ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Si tratta di un rapporto “ufficiale” sull’andamento delle emissioni italiane, in quanto gli autori sono in buona parte componenti del gruppo che annualmente realizza le stime delle emissioni di gas serra (e degli assorbimenti di CO2) per l’Italia, dati che sono poi comunicati a livello europeo e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul clima (UNFCCC).

Dopo le 7 pagine del capitolo 2 “Il contesto normativo internazionale ed europeo”, un riassunto molto utile sui principali risultati degli ultimi 30 anni di negoziato sul clima e politiche europee, le 28 pagine del capitolo 3 “L’inventario nazionale dei gas serra” presentano un quadro dettagliato e coerente delle emissioni italiane, il trend dal 1990 al 2021, e la suddivisione per i settori emissivi: nelle 8 tabelle e 29 figure sono mostrati anche gli andamenti dei fattori che determinano le emissioni, ad esempio le percorrenze veicolari o il numero di viaggi aerei.

La riduzione delle emissioni di gas serra in Italia

La sostanza è che l’Italia ha ridotto le sue emissioni climalteranti annue, calcolate in termini di CO2 equivalente, senza considerare i cambiamenti di uso dei suoli (chiamati LULUCF - land use, land use change and forestry, include l’assorbimento di CO2 delle foreste ed altre emissioni dovute a tagli e incendi delle foreste), da 521 a 418 milioni di tonnellate nel periodo 1990-2021.

È stato appena pubblicato il rapporto “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi”, da parte di ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Si tratta di un rapporto “ufficiale” sull’andamento delle emissioni italiane, in quanto gli autori sono in buona parte componenti del gruppo che annualmente realizza le stime delle emissioni di gas serra (e degli assorbimenti di CO2) per l’Italia, dati che sono poi comunicati a livello europeo e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul clima (UNFCCC).

Dopo le 7 pagine del capitolo 2 “Il contesto normativo internazionale ed europeo”, un riassunto molto utile sui principali risultati degli ultimi 30 anni di negoziato sul clima e politiche europee, le 28 pagine del capitolo 3 “L’inventario nazionale dei gas serra” presentano un quadro dettagliato e coerente delle emissioni italiane, il trend dal 1990 al 2021, e la suddivisione per i settori emissivi: nelle 8 tabelle e 29 figure sono mostrati anche gli andamenti dei fattori che determinano le emissioni, ad esempio le percorrenze veicolari o il numero di viaggi aerei.

La riduzione delle emissioni di gas serra in Italia

La sostanza è che l’Italia ha ridotto le sue emissioni climalteranti annue, calcolate in termini di CO2 equivalente, senza considerare i cambiamenti di uso dei suoli (chiamati LULUCF - land use, land use change and forestry, include l’assorbimento di CO2 delle foreste ed altre emissioni dovute a tagli e incendi delle foreste), da 521 a 418 milioni di tonnellate nel periodo 1990-2021.

Dopo aver rispettato gli impegni del primo periodo del Protocollo di Kyoto (dal 1990 al 2008-2012), seppur con l’acquisto di crediti del mercato del carbonio per circa un terzo del suo obiettivo di riduzione, l’Italia ha rispettato i suoi impegni europei per il periodo 2013-2020, superando di molto i propri obiettivi di riduzione. (altro…)

Dopo aver rispettato gli impegni del primo periodo del Protocollo di Kyoto (dal 1990 al 2008-2012), seppur con l’acquisto di crediti del mercato del carbonio per circa un terzo del suo obiettivo di riduzione, l’Italia ha rispettato i suoi impegni europei per il periodo 2013-2020, superando di molto i propri obiettivi di riduzione. (altro…) La rimozione di CO2 atmosferica con il biochar

Un’opzione per rimuovere CO2 dall’atmosfera, che coinvolge ancora il suolo, è quella basata sulla produzione e il successivo spandimento sui terreni agricoli del biochar.

Il termine “biochar” è un neologismo, in cui il prefisso “bio” è unito al termine “char”, una forma contratta della parola inglese “charcoal”, in italiano “carbone vegetale”. La scelta linguistica del “bio” è volta ad indicare un uso prettamente “agronomico”, rispetto ad altri usi tipici del passato.

La produzione del char: un processo antico

Il biochar è un materiale carbonioso che si ottiene trasformando termo-chimicamente una qualsiasi biomassa organica, in assenza di ossigeno. Quando la temperatura supera i 200 °C e non c'è ossigeno per innescare la combustione, il materiale organico inizia a modificarsi liberando calore, un liquido denso detto “tar” e un gas infiammabile composto per lo più da monossido e biossido di carbonio (CO e CO2), metano (CH4) e idrogeno (H) che prende il nome convenzionale di syngas. Il processo, noto come “pirolisi” porta alla completa gassificazione anche del tar e se non si eccedono i 600-700 °C non si producono quasi ceneri e la pirolisi giunge naturalmente a termine lasciando un residuo ad alto contenuto di C, infiammabile, leggero e poroso (densità fra 0.2 e 0.6 t/m3). Il carbone vegetale mantiene gran parte della struttura tridimensionale della biomassa originale, lasciando quasi inalterata la trama dei vasi legnosi e di altri elementi che davano sostegno e forma ai tessuti vegetali originali. (altro…)

Un’opzione per rimuovere CO2 dall’atmosfera, che coinvolge ancora il suolo, è quella basata sulla produzione e il successivo spandimento sui terreni agricoli del biochar.

Il termine “biochar” è un neologismo, in cui il prefisso “bio” è unito al termine “char”, una forma contratta della parola inglese “charcoal”, in italiano “carbone vegetale”. La scelta linguistica del “bio” è volta ad indicare un uso prettamente “agronomico”, rispetto ad altri usi tipici del passato.

La produzione del char: un processo antico

Il biochar è un materiale carbonioso che si ottiene trasformando termo-chimicamente una qualsiasi biomassa organica, in assenza di ossigeno. Quando la temperatura supera i 200 °C e non c'è ossigeno per innescare la combustione, il materiale organico inizia a modificarsi liberando calore, un liquido denso detto “tar” e un gas infiammabile composto per lo più da monossido e biossido di carbonio (CO e CO2), metano (CH4) e idrogeno (H) che prende il nome convenzionale di syngas. Il processo, noto come “pirolisi” porta alla completa gassificazione anche del tar e se non si eccedono i 600-700 °C non si producono quasi ceneri e la pirolisi giunge naturalmente a termine lasciando un residuo ad alto contenuto di C, infiammabile, leggero e poroso (densità fra 0.2 e 0.6 t/m3). Il carbone vegetale mantiene gran parte della struttura tridimensionale della biomassa originale, lasciando quasi inalterata la trama dei vasi legnosi e di altri elementi che davano sostegno e forma ai tessuti vegetali originali. (altro…) Il Rapporto di Sintesi del Sesto Rapporto di valutazione dell’IPCC

È stato pubblicato la scorsa settimana il Rapporto di Sintesi del Sesto Rapporto IPCC. Si tratta del volume finale del sesto ciclo di valutazione, iniziato nel febbraio 2021 con il rapporto del Primo Gruppo di Valutazione (la scienza del clima), proseguito nel febbraio 2022 con il rapporto del Secondo Gruppo di lavoro (le conseguenze ambientali e socioeconomiche dei cambiamenti climatici) e quindi nell'aprile 2022 con il rapporto del Terzo Gruppo di lavoro (le strategie di mitigazione).

Il rapporto di sintesi è quindi un distillato dei tre volumi. Un rapporto di 85 pagine, con un Sommario per i Decisori Politici di 36 pagine, che può essere considerato quindi la summa di quanto la comunità scientifica ritiene importante e meritevole di attenzione da parte dei decisori politici sul tema del cambiamento climatico e delle azioni per contrastarlo.

Sia il Rapporto di Sintesi che il suo Sommario sono composti da 4 sezioni:

Sezione 1: Introduzione

Sezione 2: Stato attuale e tendenze

Sezione 3: Futuri climatici e di sviluppo a lungo termine

Sezione 4: Risposte a breve termine al clima che cambia.

Le 18 figure del Rapporto e le 7 figure del Sommario (disponibili qui in alta risoluzione) costituiscono uno straordinario e accurato concentrato di informazioni.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta fra le tantissime informazioni presenti nel rapporto.

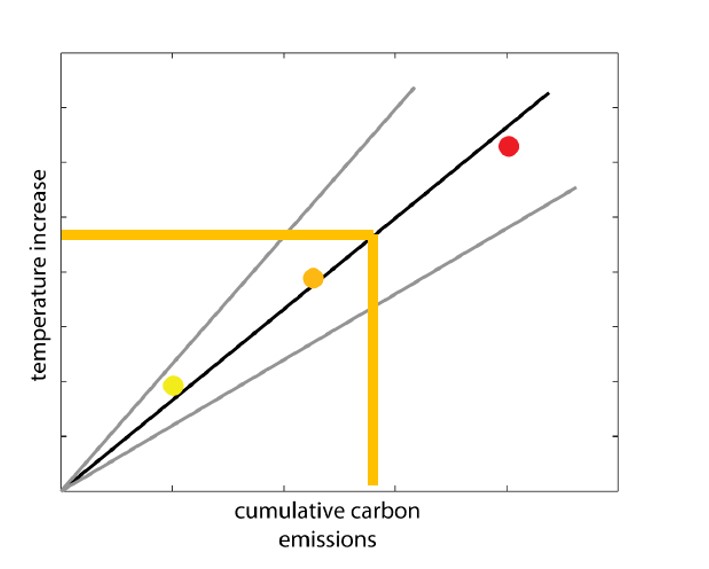

Scegliamo qui quattro figure particolarmente riuscite.

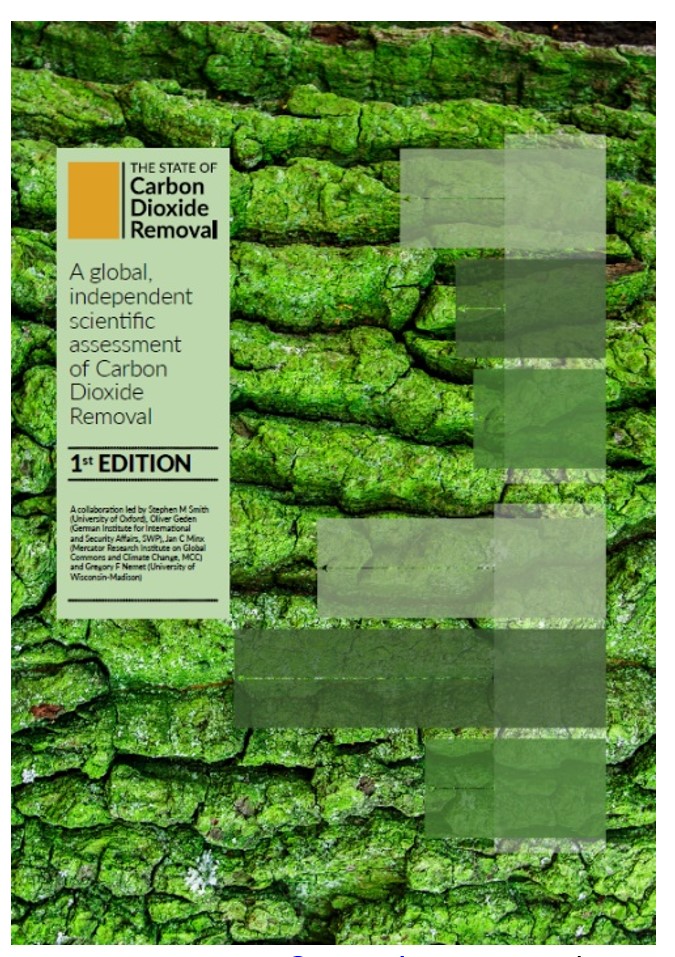

La prima deriva dal riquadro c della figura SPM1, che mostra i cambiamenti osservati (1900-2020) e previsti (2021-2100) nella temperatura superficiale globale (rispetto al 1850-1900), e mostra come il clima è già cambiato e cambierà nel corso della vita di tre generazioni rappresentative (nati nel 1950, 1980 e 2020). (altro…)

È stato pubblicato la scorsa settimana il Rapporto di Sintesi del Sesto Rapporto IPCC. Si tratta del volume finale del sesto ciclo di valutazione, iniziato nel febbraio 2021 con il rapporto del Primo Gruppo di Valutazione (la scienza del clima), proseguito nel febbraio 2022 con il rapporto del Secondo Gruppo di lavoro (le conseguenze ambientali e socioeconomiche dei cambiamenti climatici) e quindi nell'aprile 2022 con il rapporto del Terzo Gruppo di lavoro (le strategie di mitigazione).

Il rapporto di sintesi è quindi un distillato dei tre volumi. Un rapporto di 85 pagine, con un Sommario per i Decisori Politici di 36 pagine, che può essere considerato quindi la summa di quanto la comunità scientifica ritiene importante e meritevole di attenzione da parte dei decisori politici sul tema del cambiamento climatico e delle azioni per contrastarlo.

Sia il Rapporto di Sintesi che il suo Sommario sono composti da 4 sezioni:

Sezione 1: Introduzione

Sezione 2: Stato attuale e tendenze

Sezione 3: Futuri climatici e di sviluppo a lungo termine

Sezione 4: Risposte a breve termine al clima che cambia.

Le 18 figure del Rapporto e le 7 figure del Sommario (disponibili qui in alta risoluzione) costituiscono uno straordinario e accurato concentrato di informazioni.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta fra le tantissime informazioni presenti nel rapporto.

Scegliamo qui quattro figure particolarmente riuscite.

La prima deriva dal riquadro c della figura SPM1, che mostra i cambiamenti osservati (1900-2020) e previsti (2021-2100) nella temperatura superficiale globale (rispetto al 1850-1900), e mostra come il clima è già cambiato e cambierà nel corso della vita di tre generazioni rappresentative (nati nel 1950, 1980 e 2020). (altro…) Le strategie per la rimozione della CO2: i suoli

Fra le strategie “convenzionali” di rimozione di CO2 dall’atmosfera (carbon dioxide removal, CDR),  negli ultimi anni è molto aumentato l’interesse per l’assorbimento di carbonio tramite l’adozione di pratiche agricole conservative, con il conseguente stoccaggio permanente di carbonio nel suolo.

I suoli, pur se soggetti a consistenti perdite di carbonio nel corso degli ultimi secoli a causa delle pratiche agricole, presentano un contenuto di carbonio pari a circa il doppio del contenuto attuale di carbonio dell’atmosfera, e circa il quadruplo di quello contenuto nella vegetazione. Un incremento di appena qualche punto percentuale del contenuto medio di carbonio nei suoli mondiali potrebbe dunque determinare importanti assorbimenti di CO2 atmosferica.

Secondo i dati presenti nel quinto capitolo del Primo volume del Sesto Rapporto IPCC (AR6-WG1, Fig. 5.12), il contenuto medio di carbonio nel periodo 2011-2019 dei diversi “serbatoi” non oceanici è stato: (altro…)

negli ultimi anni è molto aumentato l’interesse per l’assorbimento di carbonio tramite l’adozione di pratiche agricole conservative, con il conseguente stoccaggio permanente di carbonio nel suolo.

I suoli, pur se soggetti a consistenti perdite di carbonio nel corso degli ultimi secoli a causa delle pratiche agricole, presentano un contenuto di carbonio pari a circa il doppio del contenuto attuale di carbonio dell’atmosfera, e circa il quadruplo di quello contenuto nella vegetazione. Un incremento di appena qualche punto percentuale del contenuto medio di carbonio nei suoli mondiali potrebbe dunque determinare importanti assorbimenti di CO2 atmosferica.

Secondo i dati presenti nel quinto capitolo del Primo volume del Sesto Rapporto IPCC (AR6-WG1, Fig. 5.12), il contenuto medio di carbonio nel periodo 2011-2019 dei diversi “serbatoi” non oceanici è stato: (altro…)

negli ultimi anni è molto aumentato l’interesse per l’assorbimento di carbonio tramite l’adozione di pratiche agricole conservative, con il conseguente stoccaggio permanente di carbonio nel suolo.

I suoli, pur se soggetti a consistenti perdite di carbonio nel corso degli ultimi secoli a causa delle pratiche agricole, presentano un contenuto di carbonio pari a circa il doppio del contenuto attuale di carbonio dell’atmosfera, e circa il quadruplo di quello contenuto nella vegetazione. Un incremento di appena qualche punto percentuale del contenuto medio di carbonio nei suoli mondiali potrebbe dunque determinare importanti assorbimenti di CO2 atmosferica.

Secondo i dati presenti nel quinto capitolo del Primo volume del Sesto Rapporto IPCC (AR6-WG1, Fig. 5.12), il contenuto medio di carbonio nel periodo 2011-2019 dei diversi “serbatoi” non oceanici è stato: (altro…)

negli ultimi anni è molto aumentato l’interesse per l’assorbimento di carbonio tramite l’adozione di pratiche agricole conservative, con il conseguente stoccaggio permanente di carbonio nel suolo.

I suoli, pur se soggetti a consistenti perdite di carbonio nel corso degli ultimi secoli a causa delle pratiche agricole, presentano un contenuto di carbonio pari a circa il doppio del contenuto attuale di carbonio dell’atmosfera, e circa il quadruplo di quello contenuto nella vegetazione. Un incremento di appena qualche punto percentuale del contenuto medio di carbonio nei suoli mondiali potrebbe dunque determinare importanti assorbimenti di CO2 atmosferica.

Secondo i dati presenti nel quinto capitolo del Primo volume del Sesto Rapporto IPCC (AR6-WG1, Fig. 5.12), il contenuto medio di carbonio nel periodo 2011-2019 dei diversi “serbatoi” non oceanici è stato: (altro…) Le strategie per la rimozione della CO2: le foreste

Come spiegato nel precedente post, il recente rapporto coordinato dall’Università di Oxford stima che la gran parte dell’attuale rimozione antropogenica di CO2 dall’atmosfera (carbon dioxide removal, CDR) – circa 2 miliardi di tonnellate (Gt) di CO2 all’anno – avviene nell’ambito delle CDR “convenzionali”, soprattutto grazie alle foreste gestite. Di altre CDR convenzionali, incluse quelle che mirano ad aumentare il tenore di carbonio nei suoli agricoli, e delle CDR ”innovative”, parleremo in successivi post.

Le foreste, in realtà, assorbono molto più di 2 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno.

Complessivamente, gli ecosistemi terrestri (fatti soprattutto da foreste, più un piccolo contributo di aree umide e praterie-pascoli) assorbono oltre 11 Gt CO2 all’anno, pari al 29% di tutte le emissioni di CO2 antropogenica, inclusi i combustibili fossili e la deforestazione (fonte: dati Global carbon budget 2022 – qui le slide). (altro…)

Come spiegato nel precedente post, il recente rapporto coordinato dall’Università di Oxford stima che la gran parte dell’attuale rimozione antropogenica di CO2 dall’atmosfera (carbon dioxide removal, CDR) – circa 2 miliardi di tonnellate (Gt) di CO2 all’anno – avviene nell’ambito delle CDR “convenzionali”, soprattutto grazie alle foreste gestite. Di altre CDR convenzionali, incluse quelle che mirano ad aumentare il tenore di carbonio nei suoli agricoli, e delle CDR ”innovative”, parleremo in successivi post.

Le foreste, in realtà, assorbono molto più di 2 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno.

Complessivamente, gli ecosistemi terrestri (fatti soprattutto da foreste, più un piccolo contributo di aree umide e praterie-pascoli) assorbono oltre 11 Gt CO2 all’anno, pari al 29% di tutte le emissioni di CO2 antropogenica, inclusi i combustibili fossili e la deforestazione (fonte: dati Global carbon budget 2022 – qui le slide). (altro…) Rimozione della CO2 dall’atmosfera, dove siamo e dove stiamo andando?

Iniziamo con questo testo una serie di post su uno dei temi di grande interesse e di frontiera nella lotta al cambiamento climatico; un tema di cui ancora poco si conosce in Italia, nonostante una produzione scientifica rilevante e cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni.

Nelle scorse settimane varie testate e siti web (tra cui Bbc, Economist, Nature e Carbon Brief) hanno riportato i risultati di un rapporto coordinato dall’Università di Oxford, intitolato “State of Carbon Dioxide Removal (CDR)” e dedicato alle strategie di rimozione di CO2 dall'atmosfera.

La CDR consiste nel catturare la CO2 dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo sul/nel suolo, nell'oceano, in formazioni geologiche o in prodotti. Il rapporto fornisce una definizione precisa di cosa sia e cosa non sia CDR, ad esempio distinguendo la CDR da altre tecniche che catturano e stoccano CO2, ma prendendola dai fumi di combustione dei combustibili fossili (CCS), e precisa l’importanza che la cattura sia seguita da uno stoccaggio duraturo. Basandosi anche su altri rapporti e rassegne già pubblicate in letteratura (ad esempio dal Sesto Rapporto IPCC – terzo gruppo di lavoro, o dalle National Academies of Sciences, Engineering & Medicine USA), nonché su più di duecento fra le migliaia di pubblicazioni ormai uscite sul tema (di particolare importanza questa review in tre parti pubblicata su Environmental Research Letters nel 2018 di Minx et al e Fuss et al, Nemet et al), il rapporto fornisce una panoramica chiara, autorevole e aggiornata sul tema CDR, utile per coloro che vogliono capire quale ruolo potrà giocare per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il rapporto dell’Università di Oxford è (altro…)

Nelle scorse settimane varie testate e siti web (tra cui Bbc, Economist, Nature e Carbon Brief) hanno riportato i risultati di un rapporto coordinato dall’Università di Oxford, intitolato “State of Carbon Dioxide Removal (CDR)” e dedicato alle strategie di rimozione di CO2 dall'atmosfera.

La CDR consiste nel catturare la CO2 dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo sul/nel suolo, nell'oceano, in formazioni geologiche o in prodotti. Il rapporto fornisce una definizione precisa di cosa sia e cosa non sia CDR, ad esempio distinguendo la CDR da altre tecniche che catturano e stoccano CO2, ma prendendola dai fumi di combustione dei combustibili fossili (CCS), e precisa l’importanza che la cattura sia seguita da uno stoccaggio duraturo. Basandosi anche su altri rapporti e rassegne già pubblicate in letteratura (ad esempio dal Sesto Rapporto IPCC – terzo gruppo di lavoro, o dalle National Academies of Sciences, Engineering & Medicine USA), nonché su più di duecento fra le migliaia di pubblicazioni ormai uscite sul tema (di particolare importanza questa review in tre parti pubblicata su Environmental Research Letters nel 2018 di Minx et al e Fuss et al, Nemet et al), il rapporto fornisce una panoramica chiara, autorevole e aggiornata sul tema CDR, utile per coloro che vogliono capire quale ruolo potrà giocare per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il rapporto dell’Università di Oxford è (altro…)

Nelle scorse settimane varie testate e siti web (tra cui Bbc, Economist, Nature e Carbon Brief) hanno riportato i risultati di un rapporto coordinato dall’Università di Oxford, intitolato “State of Carbon Dioxide Removal (CDR)” e dedicato alle strategie di rimozione di CO2 dall'atmosfera.

La CDR consiste nel catturare la CO2 dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo sul/nel suolo, nell'oceano, in formazioni geologiche o in prodotti. Il rapporto fornisce una definizione precisa di cosa sia e cosa non sia CDR, ad esempio distinguendo la CDR da altre tecniche che catturano e stoccano CO2, ma prendendola dai fumi di combustione dei combustibili fossili (CCS), e precisa l’importanza che la cattura sia seguita da uno stoccaggio duraturo. Basandosi anche su altri rapporti e rassegne già pubblicate in letteratura (ad esempio dal Sesto Rapporto IPCC – terzo gruppo di lavoro, o dalle National Academies of Sciences, Engineering & Medicine USA), nonché su più di duecento fra le migliaia di pubblicazioni ormai uscite sul tema (di particolare importanza questa review in tre parti pubblicata su Environmental Research Letters nel 2018 di Minx et al e Fuss et al, Nemet et al), il rapporto fornisce una panoramica chiara, autorevole e aggiornata sul tema CDR, utile per coloro che vogliono capire quale ruolo potrà giocare per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il rapporto dell’Università di Oxford è (altro…)

Nelle scorse settimane varie testate e siti web (tra cui Bbc, Economist, Nature e Carbon Brief) hanno riportato i risultati di un rapporto coordinato dall’Università di Oxford, intitolato “State of Carbon Dioxide Removal (CDR)” e dedicato alle strategie di rimozione di CO2 dall'atmosfera.

La CDR consiste nel catturare la CO2 dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo sul/nel suolo, nell'oceano, in formazioni geologiche o in prodotti. Il rapporto fornisce una definizione precisa di cosa sia e cosa non sia CDR, ad esempio distinguendo la CDR da altre tecniche che catturano e stoccano CO2, ma prendendola dai fumi di combustione dei combustibili fossili (CCS), e precisa l’importanza che la cattura sia seguita da uno stoccaggio duraturo. Basandosi anche su altri rapporti e rassegne già pubblicate in letteratura (ad esempio dal Sesto Rapporto IPCC – terzo gruppo di lavoro, o dalle National Academies of Sciences, Engineering & Medicine USA), nonché su più di duecento fra le migliaia di pubblicazioni ormai uscite sul tema (di particolare importanza questa review in tre parti pubblicata su Environmental Research Letters nel 2018 di Minx et al e Fuss et al, Nemet et al), il rapporto fornisce una panoramica chiara, autorevole e aggiornata sul tema CDR, utile per coloro che vogliono capire quale ruolo potrà giocare per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il rapporto dell’Università di Oxford è (altro…)

L’ossessione della mazza da hockey

La ricostruzione delle temperature globali degli ultimi secoli continua ad essere fonte di tesi inverosimili e complottistiche, mentre dal punto di vista scientifico l’evidenza sull’anomalia del riscaldamento degli ultimi decenni è sempre più solida. Chi segue da un po’ di tempo il dibattito scientifico sul cambiamento climatico avrà sicuramente sentito parlare della cosiddetta “mazza da hockey”, il grafico che descrive la ricostruzione delle temperature nei secoli precedenti all’inizio della misurazione diretta con i termometri. Ne abbiamo parlato diverse volte...

L’epilogo dei ghiacci d’alta quota e la nuova ricerca del ghiaccio lunare

Il riscaldamento globale sta causando non solo la rapida scomparsa dei ghiacciai d’alta quota ma anche delle informazioni ambientali contenute. Per la glaciologia, ma anche per tutta la scienza e la tecnologia, si stanno per aprire nuove frontiere di studio e sfruttamento del ghiaccio nel sistema solare ed in primo luogo sulla Luna. Figura 1: Immagine notturna del sito di estrazione di carote di ghiaccio d’alta quota (Ortles, 3859 m, Alpi Orientali) illuminato dalla Luna. (Foto: Jacopo Gabrieli; Progetto...

Anche ENI contribuisce al riscaldamento globale

In alcuni passaggi delle memorie presentate della difesa di ENI in una causa legale, si nega il contributo al riscaldamento globale del principale produttore di combustibili fossili italiano, nonché forte emettitore diretto di gas serra. Al di là degli aspetti giuridici, ossia se sia giusto o no condannare ENI, giudizio che spetta ai giudici, intendiamo qui mostrare come quanto sostenuto non regge dal punto di vista scientifico, perché il legame fra emissioni e l’aumento delle temperature e gli impatti conseguenti...

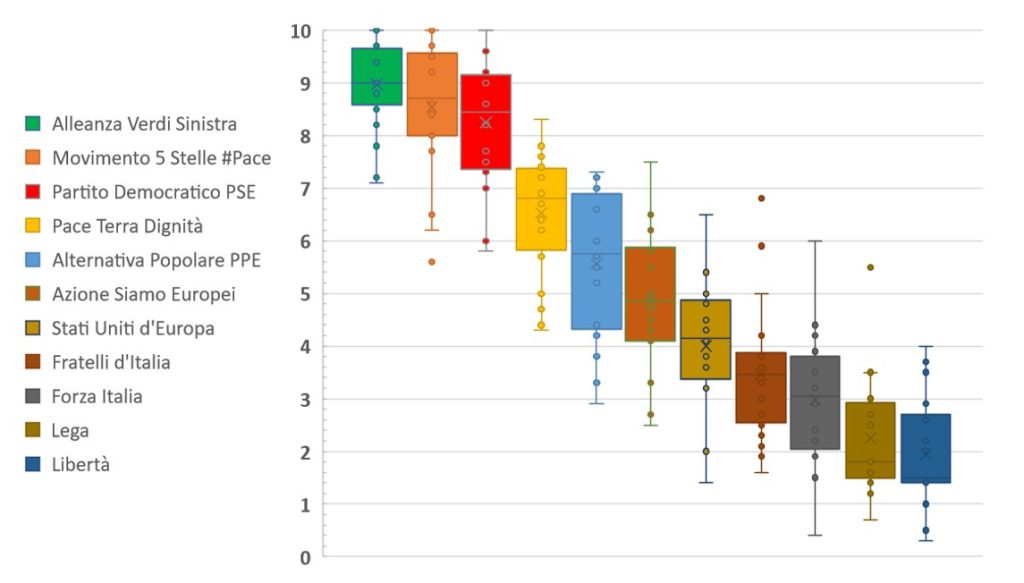

L’analisi degli impegni sul clima dei partiti italiani nelle elezioni europee

Numerosi componenti del Comitato Scientifico di Climalteranti hanno collaborato con l’Italian Climate Network (ICN) alla valutazione dell’impegno all’azione sul clima delle forze politiche italiane per le elezioni che si terranno l’8-9 giugno 2024. Questa valutazione si aggiunge a quella effettuata da Carbon Brief sugli impegni assunti nei manifesti dai principali gruppi del Parlamento europeo, descritta nel precedente post. Nella valutazione sono stati considerati i programmi resi pubblici dalle diverse forze politiche italiane, resi anonimi e inviati ai valutatori. I 10...

ELEZIONI UE 2024: COSA DICONO I MANIFESTI SULL’ENERGIA E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Pubblichiamo la traduzione del post del blog Carbonbreif in cui viene effettuata una valutazione degli impegni assunti dai principali gruppi del Parlamento europeo nei manifesti elettorali delle imminenti elezioni europee. Le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno dal 6 al 9 giugno e daranno il via a un processo che stabilirà una nuova leadership dell’UE. Circa 360 milioni di cittadini dell’UE hanno diritto di voto. Sceglieranno tra i rappresentanti dei partiti nazionali, ognuno dei quali è affiliato a...

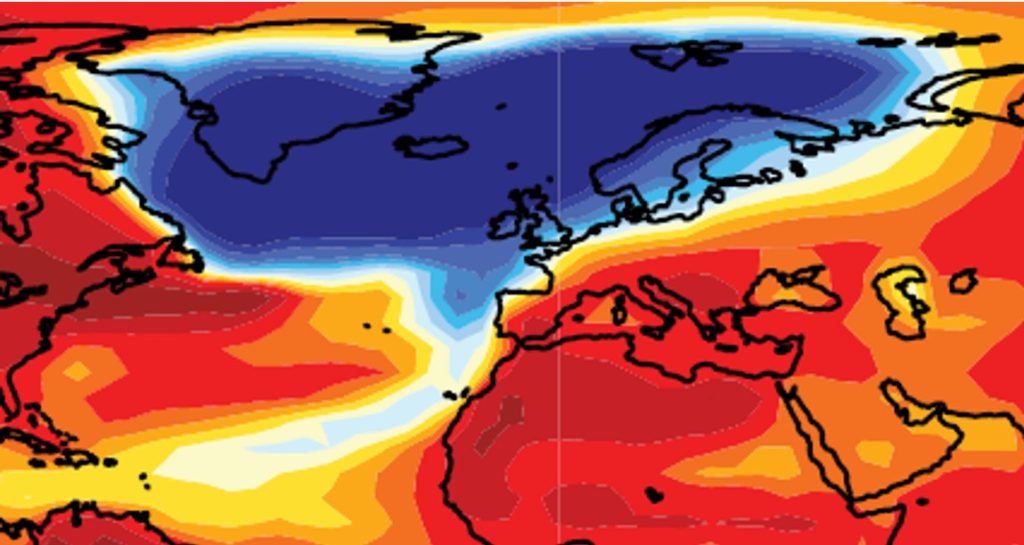

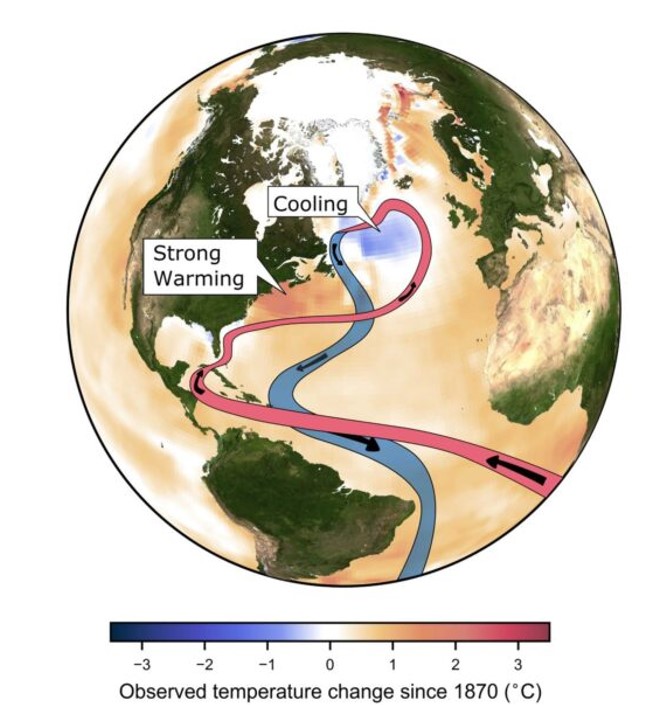

LA CIRCOLAZIONE ATLANTICA STA RAGGIUNGENDO UN PUNTO DI NON RITORNO?

Pubblichiamo la traduzione dell’articolo “Is the Atlantic Overturning Circulation Approaching a Tipping Point?” scritto dall’oceanografo e climatologo Stefan Rahmstorf sulla rivista Oceanography, un magistrale riassunto di come si è arrivati alla chiara comprensione dell’esistenza di un gravissimo rischio legato al superamento del punto di non ritorno che potrebbe portale al collasso della circolazione termoalina. Riassunto La grande corrente marina AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, in italiano capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, ndt) ha un impatto importante sul clima,...

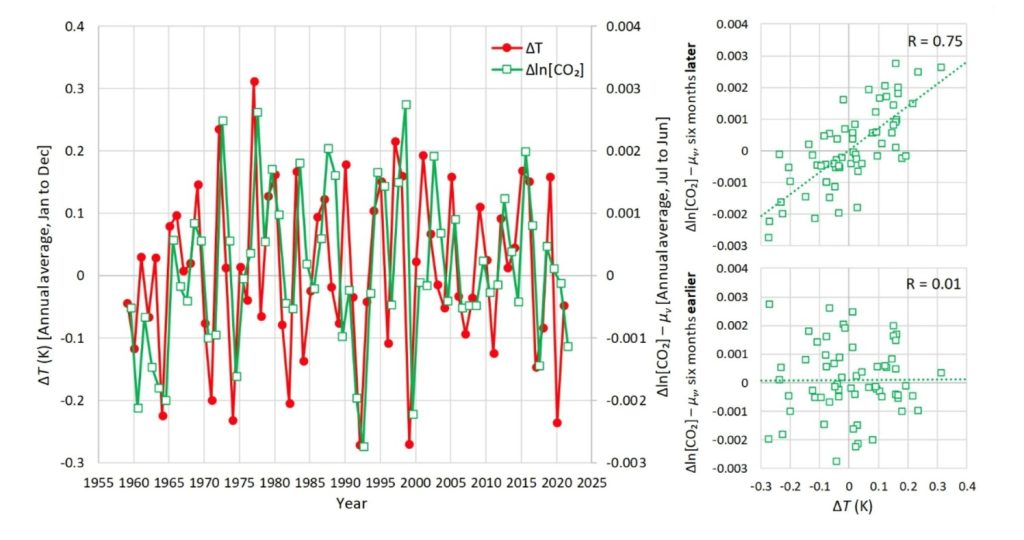

Prima l’uovo o la gallina? Come prendere fischi per fiaschi nella correlazione tra CO2 e temperatura

Un recente articolo suggerisce che l’accumulo di CO2 in atmosfera sia causato dall’influenza della temperatura sui sistemi naturali, e non dai combustibili fossili. Ma è un clamoroso abbaglio, come confondere il freno con l’acceleratore. Qualche mese fa è uscito un articolo scientifico intitolato “Su galline, uova, temperature e CO2: nessi causali nell’atmosfera terrestre” coordinato da Demetris Koutsoyiannis, professore di Idrologia all’Università di Atene. L’articolo, pubblicato dalla rivista Sci – MDPI (una rivista del tutto marginale nel settore della climatologia,...

La lettera aperta della comunità scientifica di clima e ambiente alle famiglie politiche europee

Climalteranti aderisce alla lettera aperta rivolta da alcune associazioni scientifiche europee alle forze politiche che – in tutti i paesi europei – si presenteranno alle prossime elezioni, in vista di un incontro che si terrà il 3 maggio a Venezia Nelle elezioni europee del maggio 2024 i cittadini decideranno il nostro futuro, scegliendo tra visioni – anche molto diverse tra loro – della società e del nostro stare insieme. Questo esercizio concreto dei valori di libertà e di democrazia...

Come abbandonare i combustibili fossili

Nel panorama dei libri disponibili sul cambiamento climatico e la transizione energetica è arrivato finalmente un libro la cui lettura è fortemente consigliata a quanti – troppi, purtroppo – sostengono che fare a meno dei combustibili fossili non si può, costa troppo, è troppo complesso o ci vorranno secoli. “L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili” (Luce edizioni), scritto da Marco Giusti, spiega come la transizione sia possibile, entrando nel merito delle decine e decine di...

La circolazione oceanica dell’Atlantico e il sistema della Corrente del Golfo si stanno avvicinando ad un punto di non-ritorno

Pubblichiamo la traduzione del post scritto per Realclimate dell’oceanografo e climatologo Stefan Rahmstorf, “New study suggests the Atlantic overturning circulation AMOC “is on tipping course”. Il termine AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, in italiano capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, è il termine scientifico per indicare l’intera circolazione oceanica che trasporta acqua e calore verso nord, e di cui una parte è la ben nota “Corrente del golfo”. Lo studio appena pubblicato, che si aggiunge ad altri usciti nei mesi scorsi,...