Quando il negazionista climatico sbaglia i conti sull’effetto serra

di ignorare questo chiacchiericcio, che si rivolge solo a qualche migliaio di adepti, alcuni dei quali commentano entusiasti sul blog o sui social.

Nel testo pubblicato su blog di Porro il 12 gennaio 2023 “Effetto serra, tutti gli errori dell’Ipcc”, Battaglia ha invece scelto un approccio all’apparenza più scientifico, avventurandosi in una spiegazione di fenomeni fisici, usando 8 equazioni. Per chi si occupa di clima e fisica dell’atmosfera, l’articolo a dir poco si può definire imbarazzante. La tesi sarebbe che tutti i climatologi del mondo non conoscono la fisica di base del funzionamento del sistema climatico, e commettono errori da pivelli.

In estrema sintesi, Battaglia cerca di calcolare la sensibilità climatica dovuta alla CO2, cioè di quanto si innalzerebbe la temperatura dell’atmosfera se la CO2 presente nell’aria raddoppiasse. Per farlo utilizza un modello estremamente semplificato del sistema Terra, composto da una sola equazione (utilizzata in modo errato), da cui ricava che la sensibilità climatica sarebbe di soli 0,7 gradi, molto lontano da 3°C e 2,5-4°C indicati rispettivamente come miglior stima e intervallo probabile dall’IPCC AR6 WGI. Quindi analizza la possibilità che questa discrepanza sia dovuta ad una variazione dell’albedo (la frazione di luce riflessa dalla Terra), e giustamente lo esclude. Infine, esamina la spiegazione fornita dai climatologi, cioè che esistono dei fenomeni (feedback positivi) che amplificano il riscaldamento, di qualsiasi natura sia, (altro…)

di ignorare questo chiacchiericcio, che si rivolge solo a qualche migliaio di adepti, alcuni dei quali commentano entusiasti sul blog o sui social.

Nel testo pubblicato su blog di Porro il 12 gennaio 2023 “Effetto serra, tutti gli errori dell’Ipcc”, Battaglia ha invece scelto un approccio all’apparenza più scientifico, avventurandosi in una spiegazione di fenomeni fisici, usando 8 equazioni. Per chi si occupa di clima e fisica dell’atmosfera, l’articolo a dir poco si può definire imbarazzante. La tesi sarebbe che tutti i climatologi del mondo non conoscono la fisica di base del funzionamento del sistema climatico, e commettono errori da pivelli.

In estrema sintesi, Battaglia cerca di calcolare la sensibilità climatica dovuta alla CO2, cioè di quanto si innalzerebbe la temperatura dell’atmosfera se la CO2 presente nell’aria raddoppiasse. Per farlo utilizza un modello estremamente semplificato del sistema Terra, composto da una sola equazione (utilizzata in modo errato), da cui ricava che la sensibilità climatica sarebbe di soli 0,7 gradi, molto lontano da 3°C e 2,5-4°C indicati rispettivamente come miglior stima e intervallo probabile dall’IPCC AR6 WGI. Quindi analizza la possibilità che questa discrepanza sia dovuta ad una variazione dell’albedo (la frazione di luce riflessa dalla Terra), e giustamente lo esclude. Infine, esamina la spiegazione fornita dai climatologi, cioè che esistono dei fenomeni (feedback positivi) che amplificano il riscaldamento, di qualsiasi natura sia, (altro…) Estremi freddi in un clima caldo

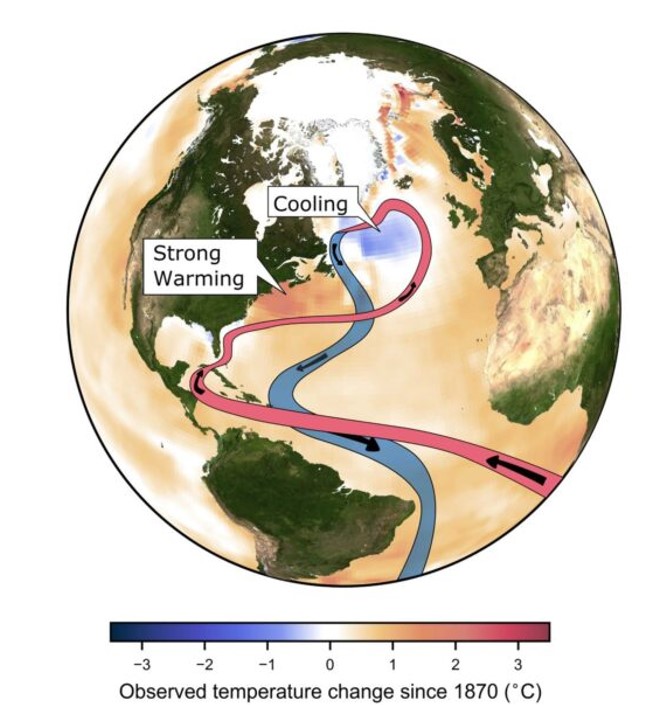

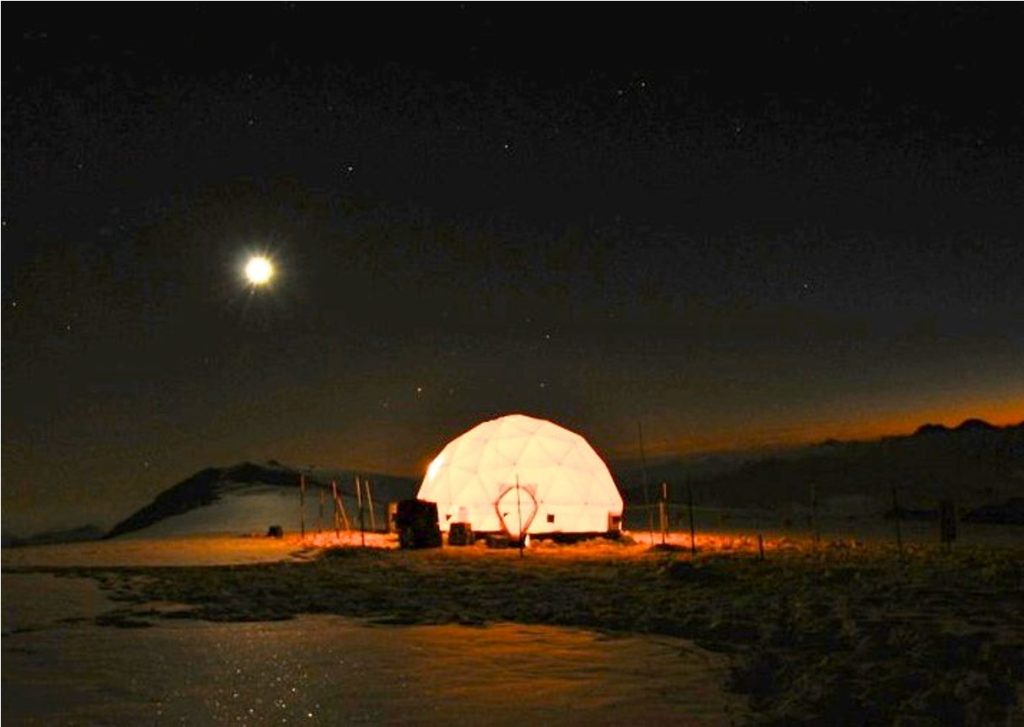

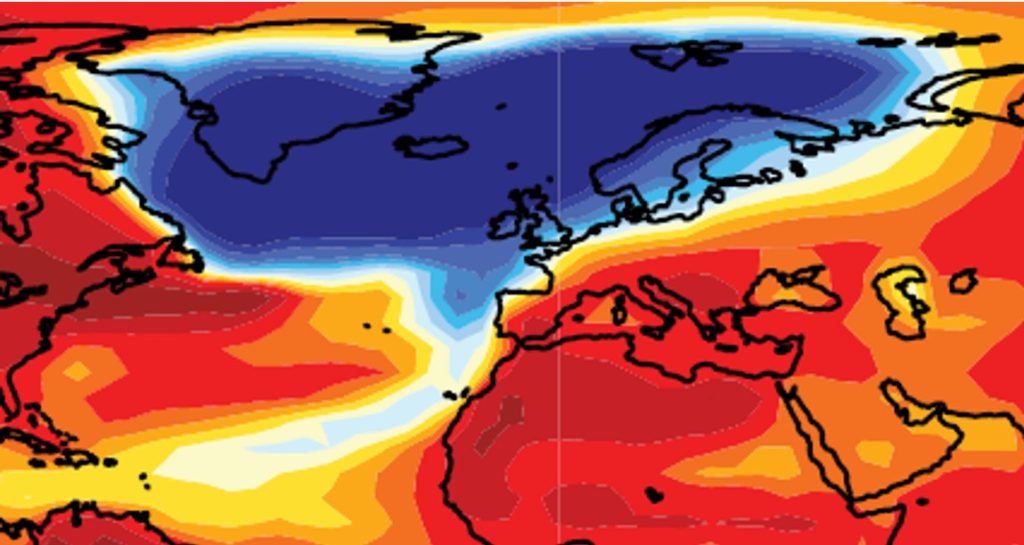

Come mai continuiamo ad osservare estremi freddi in un mondo sempre più caldo? Nonostante siano state avanzate teorie scientifiche sul perchè il riscaldamento globale potrebbe favorire estremi freddi alle medie latitudini, i dati climatici ci dicono che gli estremi freddi sono in diminuzione a livello globale. Alla luce delle attuali conoscenze in campo climatologico, dobbiamo dunque considerare i recenti estremi freddi, quali la tempesta invernale del Natale 2022 in Nord America, come episodi eccezionali in un clima in rapido riscaldamento.

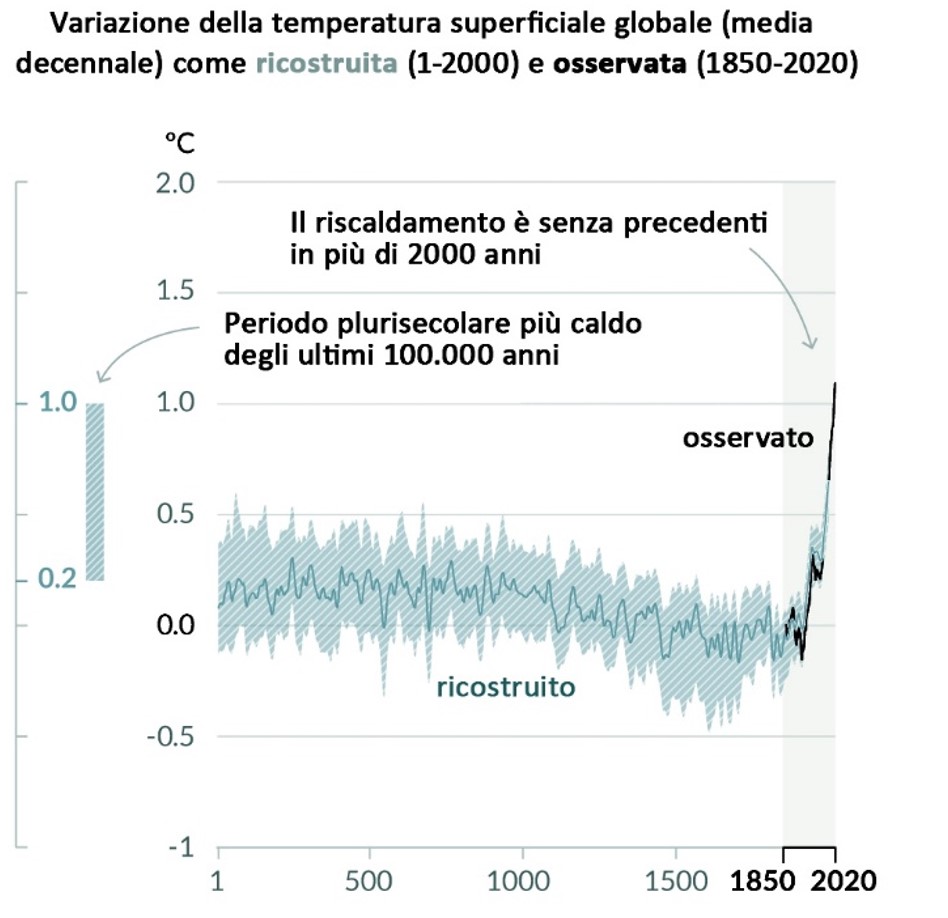

Viviamo in un clima in rapido riscaldamento, oramai in media ben oltre un grado più caldo che nel periodo preindustriale a livello globale, e spesso svariati gradi più caldo a livello regionale, in particolar modo nella regione Artica. Sappiamo che questo riscaldamento sta portando ad ondate di calore sempre più intense, frequenti e prolungate, non ultima l’estate 2022 che è stata la più calda mai registrata in Europa. Al contempo continuiamo però ad osservare ondate di freddo particolarmente intense, l’esempio più recente essendo la tempesta invernale che ha portato temperature rigide e forti rovesci nevosi su gran parte del Nord America durante il periodo Natalizio del 2022. Tali episodi freddi sono nel passato stati strumentalizzati da negazionisti del cambiamento climatico, alla disperata ricerca di qualunque appiglio per negare l’evidenza, come discusso in questo post. La domanda di base rimane ciononostante legittima: come mai continuiamo ad osservare periodi estremamente freddi a fronte di un clima in rapido riscaldamento?

Fonte: Chris Light/Christopher Michel

Un primo aspetto importante da chiarire è che gli estremi freddi stanno diminuendo rapidamente a livello globale. Secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC, “è virtualmente certo che (altro…)

Il 2022: anno di caldo record in Italia, e il quarto – sesto più caldo nel mondo

Le temperature medie globali dell'anno appena terminato, secondo quanto risulta dalle analisi preliminari sui dati della NOAA/NCEP e di altri database climatici, collocano il 2022 al quarto-sesto posto nella speciale classifica degli anni più caldi, in cui il 2016 rimane saldamente primo. L'anomalia registrata si assesta intorno ai tre decimi di grado al di sopra della media del trentennio 1991-2020, pari circa a 1,2 °C in più rispetto al periodo preindustriale. Considerando che ci troviamo ancora nella fase La Niña del ciclo ENSO, notoriamente associata ad anomalie fresche nella temperatura media globale, questi valori sono di assoluto rilievo. Per quanto riguarda l'Italia, invece, l'anomalia registrata è stata spaventosa, raggiungendo il valore record della serie, pari a circa 1,3 °C rispetto al 1991-2020, o se vogliamo 2,2 °C rispetto al periodo preindustriale.

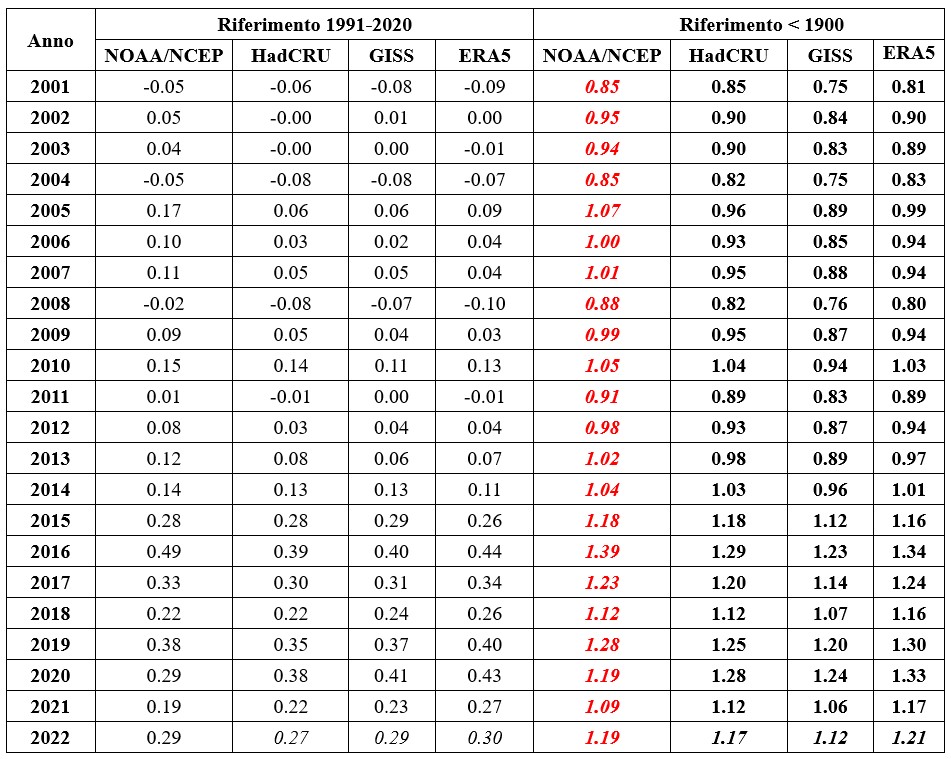

Capodanno è appena trascorso e, mantenendo la nostra tradizione, eccoci pronti a guardare a caldo come si è comportato l’anno appena concluso, almeno dal punto di vista termico, a scala mondiale e nazionale. Come di consueto, il riferimento è costituito dalle anomalie di temperatura estratte dal database NOAA/NCEP della NOAA, considerando sia tutto il globo terrestre che un rettangolo che comprende l'Italia. Ricordo anche che questo database fornisce i dati su punti griglia, con un grigliato di 2,5 gradi in longitudine e latitudine, valori che, alle nostre latitudini, grossolanamente corrispondono a un quadrato di lato 250 km. Questo database è prescelto in quanto i dati, grezzi, vengono resi disponibili in tempo quasi reale. Però farò comunque un confronto anche con i valori di alcuni database famosi (GISS, HadCRU, ERA5), anche se incompleti, considerando gli ultimi dodici mesi disponibili, in maniera da avere una visione non condizionata dal singolo database. Infine, ho deciso di usare un doppio riferimento per le anomalie: il trentennio più recente 1991-2020, che è ormai il riferimento di tanti studi del clima, e il periodo antecedente il 1900, in modo da valutare il riscaldamento rispetto a quello che normalmente è considerato il periodo preindustriale. In realtà la rivoluzione industriale è iniziata molto tempo prima rispetto al 1900, ma i suoi effetti in termini di emissioni antropogeniche di gas serra hanno iniziato a farsi sentire in modo considerevole solo nel ventesimo secolo.

La tabella 1 riassume i principali risultati a scala mondiale.

Tabella 1 – Anomalie di temperatura media globale nel 2022 secondo NOAA/NCEP e altri tre centri climatici. I valori sono espressi in °C. Le prime quattro colonne sono riferite al trentennio climatico più recente 1991-2020, le altre quattro al periodo preindustriale (anni prima del 1901), ovvero: per HadCRU, il periodo 1880-1900; per GISS, il periodo 1850-1900). Per i database NOAA/NCEP e ERA5, che non si estendono così tanto a ritroso nel tempo, l’anomalia preindustriale è stata ricalcolata usando la differenza climatica dei dati GISS. Infine, il valore del 2022 per HadCRU è stato calcolato sul periodo novembre 2021–ottobre 2022, e per GISS ed ERA5 sul periodo dicembre 2021–novembre 2022.

Anche nel caso del 2022, (altro…)

Il piccolo avanzamento alla COP27 e il futuro delle COP

A mente fredda e dopo aver valutato i risultati, un’analisi della COP27 e sull’importanza del negoziato UNFCCC.

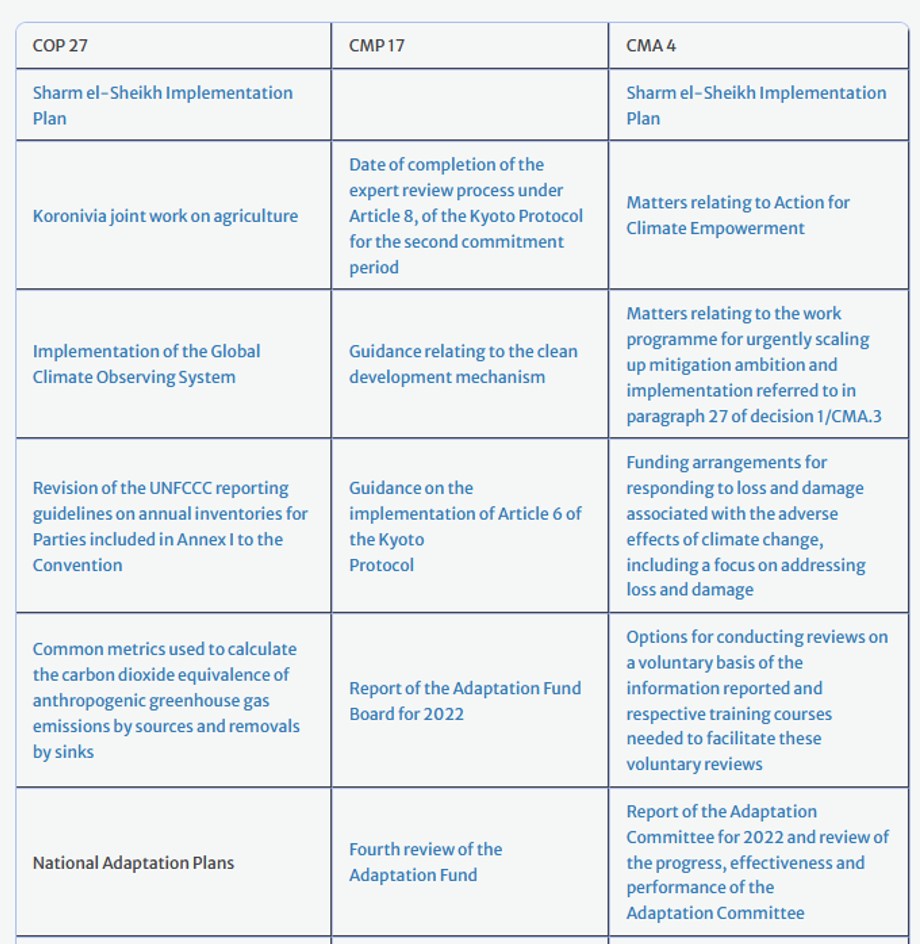

L’analisi dei risultati della COP27 che si è svolta a Sharm el Sheikh dal 6 al 20 novembre 2022 è al solito complessa e laboriosa. Le lunghe e dettagliate analisi dell’IISD, di Carbon Brief, i resoconti giornalieri dei delegati dell’Italian Climate Network e della newsletter Areale di Ferdinando Cotugno hanno mostrato quanto lavoro c’è stato su molti tasselli dell’intelaiatura del negoziato mondiale sul clima.

L’analisi dei risultati della COP27 che si è svolta a Sharm el Sheikh dal 6 al 20 novembre 2022 è al solito complessa e laboriosa. Le lunghe e dettagliate analisi dell’IISD, di Carbon Brief, i resoconti giornalieri dei delegati dell’Italian Climate Network e della newsletter Areale di Ferdinando Cotugno hanno mostrato quanto lavoro c’è stato su molti tasselli dell’intelaiatura del negoziato mondiale sul clima.

I risultati

La decisione più importante, e che ha trovato risalto nei media, è l’accordo per l’istituzione di un fondo per il “Loss and damage”. La questione di fondo è "chi paga per i danni causati dal cambiamento climatico?": è una questione vecchia, che sta causando crescenti tensioni tra (altro…)

Una finestra che si sta chiudendo

A fine ottobre è stato presentato l’Emissions gap report dell’UNEP, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite. Quali sono i principali elementi di questo rapporto e a che punto siamo nell’Unione Europea e in Italia?

A fine ottobre è stato presentato l’Emissions gap report dell’UNEP, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite. Quali sono i principali elementi di questo rapporto e a che punto siamo nell’Unione Europea e in Italia?

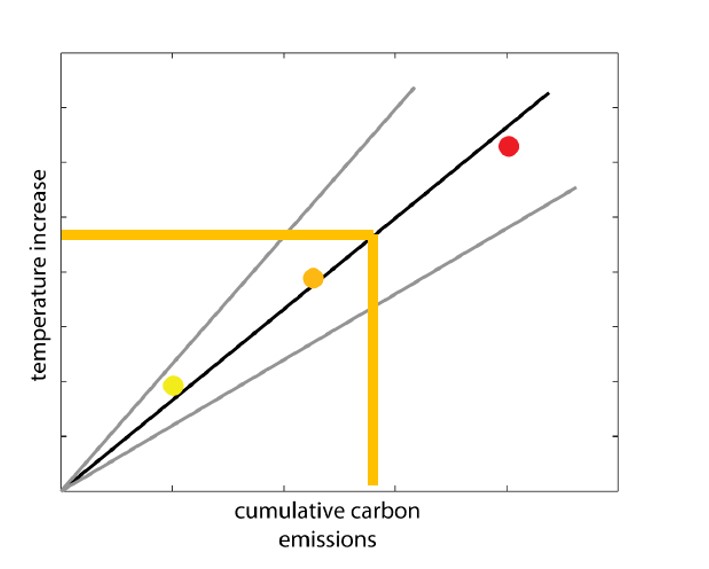

Il rapporto valuta l’efficacia delle azioni intraprese finora, a livello globale, nel ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Il messaggio principale è riassunto bene nell’immagine di copertina: una finestra che si sta chiudendo - simbolo del poco tempo rimasto a disposizione - raggiungibile con una scala traballante, per indicare la difficoltà della sfida.

Perché la finestra si sta chiudendo?

Partiamo dall’inizio. Nel 2015 a Parigi, praticamente tutti i paesi del mondo si sono impegnati a ridurre le emissioni di origine antropica in modo tale da mantenere l’aumento della temperatura globale a fine secolo ben al di sotto dei 2oC rispetto all’epoca preindustriale, cercando anzi di non superare 1.5oC. Per raggiungere questo obiettivo possiamo riconoscere i seguenti tipi di impegni da parte dei paesi:

- Impegni di lungo termine, intorno al 2050 o 2060. Si tratta di impegni a volte generici, ma importanti per indicare la direzione.

- Impegni di medio termine, intorno al 2030 (i cosiddetti Nationally Determined Contributions, o NDC), che ogni paese deve periodicamente comunicare alle Nazioni Unite; per questi impegni esistono protocolli di rendicontazione periodica, per valutare in modo trasparente il raggiungimento o meno degli obiettivi e l’implementazione di adeguate politiche nazionali.

- Attuazione di politiche nazionali di riduzione delle emissioni o di modifica del sistema energetico, e rendicontazione delle emissioni alle Nazioni Unite.

Il rapporto UNEP ci dice a che punto siamo in questo processo. In altre parole, qual è la distanza tra parole e azioni.

Come siamo messi a livello globale? (altro…)

Perché conviene prendere in considerazione gli scenari catastrofici sul clima

È stato pubblicato su Ingegneria dell’Ambiente “Finale di partita sul clima: esplorare gli scenari catastrofici dei cambiamenti climatici” traduzione in italiano dell’articolo “Climate endgame: exploring catastrophic climate change scenarios” pubblicato recentemente su PNAS da Luke Kemp, Timothy Lenton e altri 9 autori.

È stato pubblicato su Ingegneria dell’Ambiente “Finale di partita sul clima: esplorare gli scenari catastrofici dei cambiamenti climatici” traduzione in italiano dell’articolo “Climate endgame: exploring catastrophic climate change scenarios” pubblicato recentemente su PNAS da Luke Kemp, Timothy Lenton e altri 9 autori.

L’articolo ha una grande importanza per il dibattito sul cambiamento climatico, per diverse ragioni.

Innanzitutto, perché mostra in modo chiaro come fino ad oggi la ricerca scientifica sul clima non si sia occupata abbastanza degli scenari peggiori, che potrebbero portare ad un collasso della società su scala globale o un’eventuale estinzione dell’umanità. Il negazionismo e l’inattivismo climatico ha cercato in tutti i modi di descrivere gli scienziati del clima come pessimisti, catastrofisti, desiderosi di spaventare. Invece, gli scienziati sono stati poco allarmisti, anche perché strutturalmente un processo come quello dell’IPCC, basato sul consenso, tende a favorire la cautela nelle proiezioni. Questo articolo mostra come ci sia ancora tanto da studiare su come i rischi portati dai cambiamenti climatici possano diffondersi, amplificarsi e venire aggravati dall’interazione con altri rischi e fattori di stress a cui sono sottoposti gli ecosistemi e le società umane.

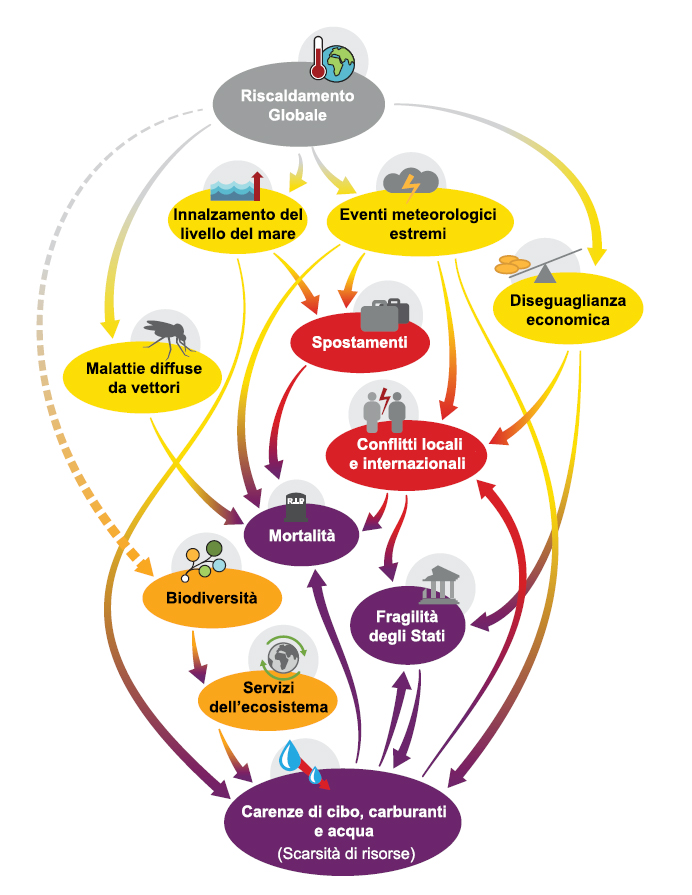

Secondo gli autori, ci sono buoni motivi per sospettare che i cambiamenti climatici possano provocare una catastrofe globale, e questi buoni motivi sono analizzati nel dettaglio, in modo spietato verrebbe da dire, a partire da quattro domande:

1) che possibilità hanno i cambiamenti climatici di innescare eventi di estinzione di massa?

2) quali sono i meccanismi che possono causare nell’umanità morbidità (malattie) e mortalità di massa?

3) quali sono i punti deboli delle società umane rispetto ai rischi a cascata innescati dai cambiamenti climatici, come quelli derivanti da conflitti, instabilità politica e rischi finanziari sistemici?

4) come sintetizzare utilmente queste molteplici evidenze - insieme ad altri pericoli globali - in una “valutazione integrata della catastrofe”?

Combinando i risultati delle proiezioni climatiche con i dati demografici, gli autori spiegano (altro…)

Fatti o valori: cosa conta nella percezione del rischio climatico? (II parte)

Dal clima all’economia e alla politica

Numerosi studiosi hanno proposto diverse interpretazioni della difficoltà degli esseri umani ad agire contro il cambiamento climatico, fornendo diverse visioni del peso della razionalità, della cultura, dei fatti e dai valori. Lo studio dei comportamenti in campo economico e politico permette di chiarire meglio questi meccanismi.

Dobbiamo a Daniel Kahneman e Amos Tversky la dimostrazione di come le decisioni dell’homo oeconomicus violino sistematicamente alcuni principi di razionalità e siano guidate da un serie di bias cognitivi, ossia una sorta di scorciatoie dei processi di valutazione che rendono più veloci, quanto erronee, le decisioni (D.Kahneman, Pensieri lenti, pensieri veloci, Milano 2012). Grazie a questi lavori, Kahneman nel 2002 è stato insignito del Premio Nobel “per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d'incertezza”.

Dobbiamo a Daniel Kahneman e Amos Tversky la dimostrazione di come le decisioni dell’homo oeconomicus violino sistematicamente alcuni principi di razionalità e siano guidate da un serie di bias cognitivi, ossia una sorta di scorciatoie dei processi di valutazione che rendono più veloci, quanto erronee, le decisioni (D.Kahneman, Pensieri lenti, pensieri veloci, Milano 2012). Grazie a questi lavori, Kahneman nel 2002 è stato insignito del Premio Nobel “per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d'incertezza”.

L’assunto che nelle scelte economiche i soggetti operino secondo il principio della massimizzazione dell'utilità è rimasta come ipotesi di studio, ma non ha retto alla prova dei fatti e degli studi degli economisti comportamentali. L’avversione alla perdita, la sovra-confidenza, l’effetto pigmalione sono solo alcune delle scorciatoie che ci inducono a sistematici errori di valutazione relativamente al rischio di perdita, piuttosto che di guadagno, nelle scelte economiche e finanziarie. Tra questi “pensieri veloci”, uno è particolarmente calzante nel merito della valutazione del rischio climatico: quello che Kahneman chiama “euristica dell’affetto”. Si tratta di situazioni in cui le persone giudicano e decidono consultando le proprie emozioni, del tipo: “questa cosa mi piace o non mi piace affatto?”. In questo modo, la risposta a un quesito facile (“che impressione mi dà?”) funge da risposta per il corrispettivo quesito molto più difficile: “cosa ne penso? “. Va da sé che, se l'impressione è negativa, “il cambiamento climatico non mi piace” e, pertanto, la disponibilità ad agire ne risulta (altro…)

Fatti o valori: cosa conta nella percezione del rischio climatico? (I parte)

Nell’estate del crollo dei ghiacci della Marmolada, della grande siccità, degli incendi e dell'appello della comunità scientifica italiana perché la politica si prenda carico del cambiamento climatico, rimane la sensazione di una sproporzione tra l’enormità della questione e la relativa scarsa reattività del corpo sociale e politico. La distanza, insomma, tra comunicazione e partecipazione, conoscenza e mobilitazione. Quasi che non bastassero gli enormi interessi in gioco per spiegare l’in-azione climatica, l’inerzia politica.

Natura o cultura, psicologia o istituzioni?

Alcuni anni fa Dan Gilbert, affermato professore di psicologia ad Harvard e columnist del LA Times, sostenne che la mente umana era poco attrezzata per rispondere alla minaccia del riscaldamento globale. Secondo Gilbert il cervello si è evoluto per rispondere a minacce che hanno quattro caratteristiche che il global warming non presenta.

In primo luogo il riscaldamento globale “non ha i baffi”. Non è cioè associato a un’azione intenzionale di una o più persone e il nostro cervello è specializzato nel pensare e decifrare minacce “personalizzabili”.

Il secondo motivo è che il global warming non viola la nostra sensibilità morale, almeno non direttamente. Non ci induce pensieri ripugnanti, inaccettabili, indecenti e le emozioni morali sono un forte allarme per il cervello.

Il terzo motivo è che se vediamo una minaccia nel global warming la vediamo “per il futuro, non per il pomeriggio”. Il global warming mancherebbe quindi di immanenza.

Infine il global warming è troppo lento per essere avvertito come una minaccia che spinge all’azione. Secondo Gilbert, e altri studiosi, “l’inazione climatica”, troverebbe radici nella stessa natura dei processi cognitivi prodotti dall’evoluzione.

Robert Gifford, docente di psicologia e studi ambientali alla Victoria University, ha invece individuato sette barriere psicologiche all’azione rispetto ai cambiamenti climatici, che ha chiamato i "draghi dell’inazione”:

- cognizione limitata sul problema

- visioni ideologiche del mondo che tendono a precludere atteggiamenti pro-ambientali

- confronti con altre persone chiave

- costi irrecuperabili e slancio comportamentale

- discrezionalità verso esperti e autorità

- rischi percepiti di cambiamento

- cambiamento comportamentale positivo ma inadeguato.

Gifford, che dirige un laboratorio che indaga sistematicamente questi "draghi", è dubbioso sul fatto che rimuovere tutte le barriere sia comunque sufficiente a spingere all’azione.

Recentemente, (altro…)

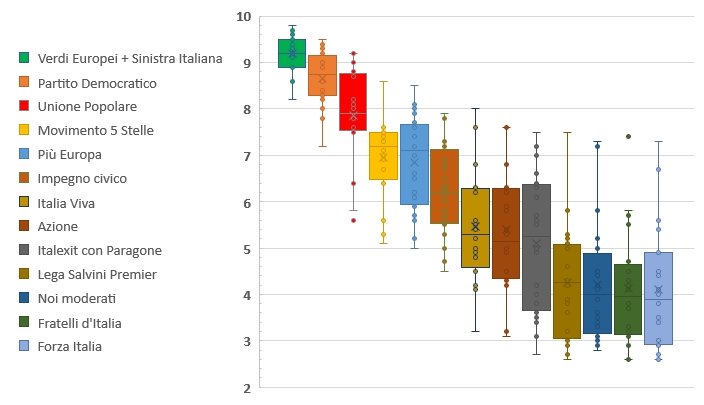

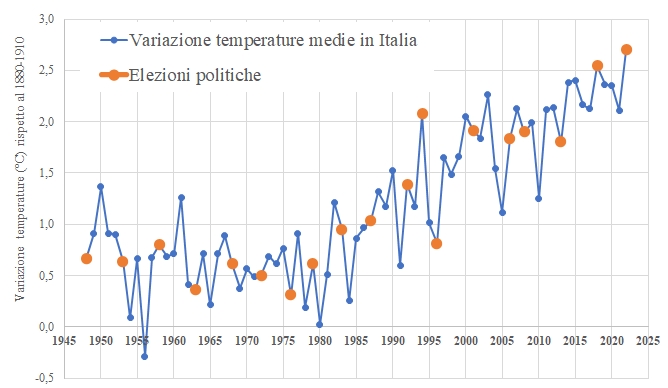

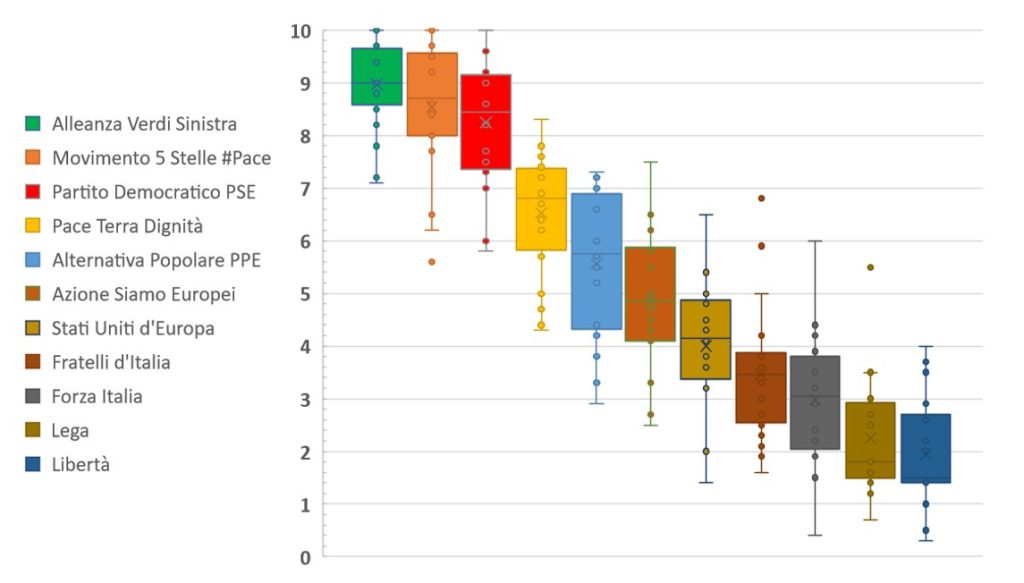

L’analisi degli impegni sul clima nelle elezioni politiche 2022

Numerosi componenti del Comitato Scientifico di Climalteranti hanno collaborato con l’Italian Climate Network alla valutazione dell’impegno all’azione sul clima delle forze politiche per le elezioni che si terranno il 25 settembre 2022.

Nella valutazione finale sono stati considerati sia i programmi depositati presso il Ministero dell’Interno sia quelli resi disponibili in seguito sui siti web delle forze politiche, nonché le dichiarazioni dei leader dei partiti riportate dai principali quotidiani o disponibili sui social.

I 10 criteri utilizzati sono quelli presentati nel precedente post: Centralità, Settorialità, Ambizione, Fuoriuscita dai fossili, Investimenti pubblici, Equità e disuguaglianza, Distrazioni, Quadro internazionale, Negazionismo, Inattivismo.

Per ogni criterio è stato utilizzato un punteggio da 0 (minimo) a 10 (massimo), creando quindi un indice composto da 10 fattori, che sono stati considerati con uguale peso per ottenere un valore medio chiamato indice di Impegno Climatico riassuntivo. I 20 partecipanti hanno svolto la loro valutazione indipendentemente, e sono stati solo avvisati nel caso in cui un punteggio attribuito si discostasse di più di 4 punti dalla media per lo stesso criterio/forza politica, al fine di verificare possibili errori di compilazione (in questo caso il valutatore poteva quindi confermare o modificare il valore assegnato).

Il risultato (altro…)

Come valutare gli impegni all’azione sul clima nei programmi elettorali

Anche in questa campagna elettorale che si concluderà il 25 settembre sta trovando spazio il tema delle azioni per contrastare i cambiamenti climatici. Complice il successo dell’appello degli scienziati alla politica italiana, nonché un’altra estate davvero molto calda e con diversi eventi meteorologici estremi, nei programmi elettorali già pubblicati o in corso di redazione sembra che la questione del cambiamento climatico abbia anche uno spazio maggiore e più approfondito che nel passato. Come, del resto, già successo nelle scorse elezioni del 2018.

Anche in questa campagna elettorale che si concluderà il 25 settembre sta trovando spazio il tema delle azioni per contrastare i cambiamenti climatici. Complice il successo dell’appello degli scienziati alla politica italiana, nonché un’altra estate davvero molto calda e con diversi eventi meteorologici estremi, nei programmi elettorali già pubblicati o in corso di redazione sembra che la questione del cambiamento climatico abbia anche uno spazio maggiore e più approfondito che nel passato. Come, del resto, già successo nelle scorse elezioni del 2018.

Purtroppo, però, (altro…)

L’ossessione della mazza da hockey

L’epilogo dei ghiacci d’alta quota e la nuova ricerca del ghiaccio lunare

Anche ENI contribuisce al riscaldamento globale

L’analisi degli impegni sul clima dei partiti italiani nelle elezioni europee

ELEZIONI UE 2024: COSA DICONO I MANIFESTI SULL’ENERGIA E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

LA CIRCOLAZIONE ATLANTICA STA RAGGIUNGENDO UN PUNTO DI NON RITORNO?

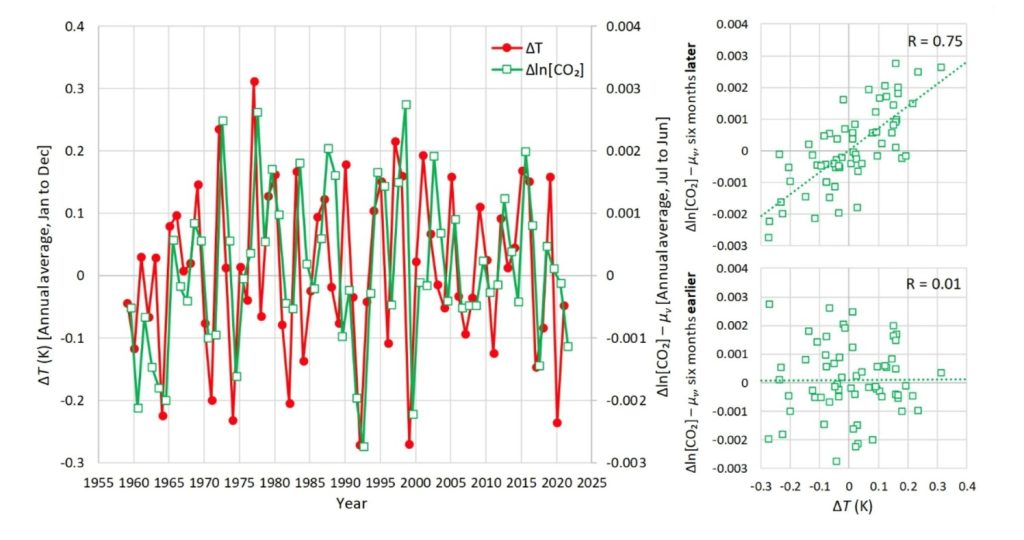

Prima l’uovo o la gallina? Come prendere fischi per fiaschi nella correlazione tra CO2 e temperatura

La lettera aperta della comunità scientifica di clima e ambiente alle famiglie politiche europee

Come abbandonare i combustibili fossili