100% di elettricità rinnovabile è possibile

È stato recentemente presentato Il Rapporto “Elementi per un’Italia 100% rinnovabile”, promosso dalla Rete 100% Rinnovabili, preparato e sottoscritto da 25 docenti e ricercatori italiani, che mostra come sia possibile e conveniente decarbonizzare la produzione di elettricità utilizzando unicamente fonti energetiche rinnovabili.

Il documento discute le leve per la decarbonizzazione del sistema energetico, sia sul lato della domanda che sul lato dell’offerta, senza però descrivere un unico scenario di decarbonizzazione. L’obiettivo, invece, è mappare le connessioni tra quaranta “punti”, intesi come elementi fondamentali per la decarbonizzazione nel senso più ampio, non solo tecnologico ma anche economico e culturale.

I 40 punti sono svolti ricercando la massima sintesi divulgativa, fornendo un’ampia bibliografia a supporto delle argomentazioni e come introduzione allo stato dell’arte scientifico sugli scenari 100% rinnovabili. L’enfasi è sul plurale, “scenari”, perché dalla letteratura scientifica emerge come più d’uno scenario sia plausibile, al variare delle preferenze socioculturali e traiettorie tecnologiche.

Sono presentati in seguito i principali punti del rapporto, alcune delle connessioni fra di essi e dei riferimenti bibliografici.

La decarbonizzazione richiede un cambiamento radicale nella struttura dei vettori energetici e degli usi finali. L’elettricità deve diventare il vettore prevalente, eliminando la dipendenza dai combustibili fossili e integrando i settori elettrico, termico e dei trasporti. Le pompe di calore, il teleriscaldamento e le biomasse dovranno contribuire agli usi termici, mentre il trasporto sarà elettrificato con veicoli a batteria e, dove necessario e dove possibile, con bio/elettro-combustibili.

Dal punto d vista tecnologico, energia eolica e solare fotovoltaica rappresentano le strategie più convenienti per una decarbonizzazione veloce. La loro complementarità stagionale permette di stabilizzare l’offerta senza necessità di nucleare. L'Italia ha un potenziale eolico sufficiente per equilibrare la stagionalità del solare, con turbine adatte ai regimi di vento medi. Questi fattori rendono l'eolico e il solare le fonti più efficaci per affrontare la crisi climatica diminuendo i costi energetici nazionali. (altro…)

È stato recentemente presentato Il Rapporto “Elementi per un’Italia 100% rinnovabile”, promosso dalla Rete 100% Rinnovabili, preparato e sottoscritto da 25 docenti e ricercatori italiani, che mostra come sia possibile e conveniente decarbonizzare la produzione di elettricità utilizzando unicamente fonti energetiche rinnovabili.

Il documento discute le leve per la decarbonizzazione del sistema energetico, sia sul lato della domanda che sul lato dell’offerta, senza però descrivere un unico scenario di decarbonizzazione. L’obiettivo, invece, è mappare le connessioni tra quaranta “punti”, intesi come elementi fondamentali per la decarbonizzazione nel senso più ampio, non solo tecnologico ma anche economico e culturale.

I 40 punti sono svolti ricercando la massima sintesi divulgativa, fornendo un’ampia bibliografia a supporto delle argomentazioni e come introduzione allo stato dell’arte scientifico sugli scenari 100% rinnovabili. L’enfasi è sul plurale, “scenari”, perché dalla letteratura scientifica emerge come più d’uno scenario sia plausibile, al variare delle preferenze socioculturali e traiettorie tecnologiche.

Sono presentati in seguito i principali punti del rapporto, alcune delle connessioni fra di essi e dei riferimenti bibliografici.

La decarbonizzazione richiede un cambiamento radicale nella struttura dei vettori energetici e degli usi finali. L’elettricità deve diventare il vettore prevalente, eliminando la dipendenza dai combustibili fossili e integrando i settori elettrico, termico e dei trasporti. Le pompe di calore, il teleriscaldamento e le biomasse dovranno contribuire agli usi termici, mentre il trasporto sarà elettrificato con veicoli a batteria e, dove necessario e dove possibile, con bio/elettro-combustibili.

Dal punto d vista tecnologico, energia eolica e solare fotovoltaica rappresentano le strategie più convenienti per una decarbonizzazione veloce. La loro complementarità stagionale permette di stabilizzare l’offerta senza necessità di nucleare. L'Italia ha un potenziale eolico sufficiente per equilibrare la stagionalità del solare, con turbine adatte ai regimi di vento medi. Questi fattori rendono l'eolico e il solare le fonti più efficaci per affrontare la crisi climatica diminuendo i costi energetici nazionali. (altro…) Il manuale di psicologia climatica: una guida per affrontare l’impatto psicologico della crisi climatica ed ecologica

Negli ultimi anni, la crisi climatica ed ecologica è passata da questione scientifica e politica ad una vera e propria emergenza di salute pubblica. L’aumento degli eventi estremi e delle loro conseguenze disastrose ha effetti su scala globale, con gravi ripercussioni sulla salute fisica (Filippini et al., 2024) e mentale (IPCC, 2022; Charlson et al., 2021: Cianconi et al. 2023).

Il Manuale

Oltre all’aumento di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress e la depressione maggiore dopo eventi climatici estremi, si osservano sempre più spesso intense reazioni psicologiche anche in chi non li ha vissuti direttamente, tra cui ansia, senso di lutto e impotenza. Comprenderle è essenziale per affrontare le sfide ambientali e sociali attuali. In questo contesto, il Manuale di Psicologia Climatica della Climate Psychology Alliance (CPA) rappresenta una risorsa chiave. La sua recente traduzione italiana, curata dalle psicologhe-psicoterapeute Lucia Tecuta, Camilla Gamba e Paola Sabatini, ne amplia la fruibilità, offrendo a professionisti, ricercatori e attivisti italiani uno strumento fondamentale per approfondire queste tematiche.

Il Manuale di Psicologia Climatica è un lavoro collettivo redatto da un gruppo internazionale di esperti e clinici del campo della psicologia climatica, una disciplina emergente che si occupa di studiare il modo in cui gli esseri umani percepiscono, elaborano e rispondono alla crisi climatica. Questo lavoro offre un materiale divulgativo e vuole essere una guida importante per chi desidera comprendere non solo le risposte psicologiche alla crisi in atto, ma anche le barriere psicologiche che ostacolano l’azione climatica. Inoltre, rappresenta una guida preziosa per chi è impegnato nell’offrire supporto psicologico alle persone che vivono crescente ansia e preoccupazione per il futuro del pianeta. Il contributo della CPA nel rendere disponibile questo materiale dimostra la sempre maggiore consapevolezza della necessità di un approccio psicologico alla crisi ambientale, un aspetto che fino a poco tempo fa era spesso trascurato nei dibattiti pubblici. (altro…)

Negli ultimi anni, la crisi climatica ed ecologica è passata da questione scientifica e politica ad una vera e propria emergenza di salute pubblica. L’aumento degli eventi estremi e delle loro conseguenze disastrose ha effetti su scala globale, con gravi ripercussioni sulla salute fisica (Filippini et al., 2024) e mentale (IPCC, 2022; Charlson et al., 2021: Cianconi et al. 2023).

Il Manuale

Oltre all’aumento di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress e la depressione maggiore dopo eventi climatici estremi, si osservano sempre più spesso intense reazioni psicologiche anche in chi non li ha vissuti direttamente, tra cui ansia, senso di lutto e impotenza. Comprenderle è essenziale per affrontare le sfide ambientali e sociali attuali. In questo contesto, il Manuale di Psicologia Climatica della Climate Psychology Alliance (CPA) rappresenta una risorsa chiave. La sua recente traduzione italiana, curata dalle psicologhe-psicoterapeute Lucia Tecuta, Camilla Gamba e Paola Sabatini, ne amplia la fruibilità, offrendo a professionisti, ricercatori e attivisti italiani uno strumento fondamentale per approfondire queste tematiche.

Il Manuale di Psicologia Climatica è un lavoro collettivo redatto da un gruppo internazionale di esperti e clinici del campo della psicologia climatica, una disciplina emergente che si occupa di studiare il modo in cui gli esseri umani percepiscono, elaborano e rispondono alla crisi climatica. Questo lavoro offre un materiale divulgativo e vuole essere una guida importante per chi desidera comprendere non solo le risposte psicologiche alla crisi in atto, ma anche le barriere psicologiche che ostacolano l’azione climatica. Inoltre, rappresenta una guida preziosa per chi è impegnato nell’offrire supporto psicologico alle persone che vivono crescente ansia e preoccupazione per il futuro del pianeta. Il contributo della CPA nel rendere disponibile questo materiale dimostra la sempre maggiore consapevolezza della necessità di un approccio psicologico alla crisi ambientale, un aspetto che fino a poco tempo fa era spesso trascurato nei dibattiti pubblici. (altro…) Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno

Lo scorso 2 dicembre 2024 si è svolto presso il Politecnico di Milano l’evento “Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con climalteranti.it, dal cui comitato scientifico provengono numerosi dei relatori intervenuti.

Lo scorso 2 dicembre 2024 si è svolto presso il Politecnico di Milano l’evento “Scenari climatici tra decarbonizzazione spinta e punti di non ritorno”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con climalteranti.it, dal cui comitato scientifico provengono numerosi dei relatori intervenuti.

Nel seguito è riportata una sintesi di alcuni interventi.

La registrazione dell’evento è disponibile qui, mentre le slide presentate dai relatori durante la conferenza sono scaricabili qui.

Segnali di ottimismo in tempi bui

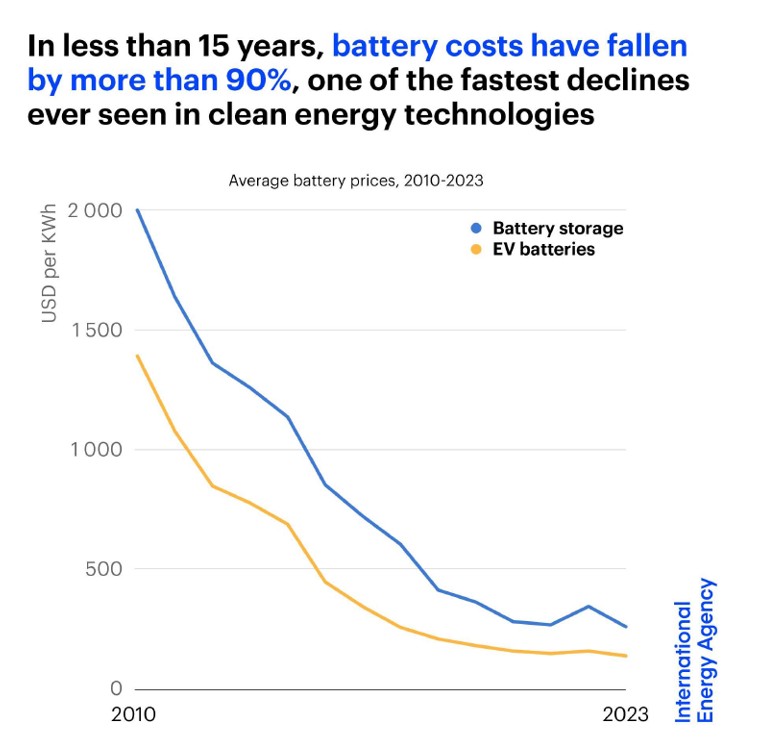

L’intervento iniziale di Mario Grosso ha condotto una rassegna di “buone notizie” raccolte negli ultimi mesi, particolarmente utili in questi tempi di rallentamento della spinta mondiale ad agire contro il cambiamento climatico. Ecco un breve elenco: la chiusura dell’ultima centrale a carbone nel Regno Unito, avvenuta a settembre; la prospettiva di una fuoriuscita anche da parte della Germania entro il 2030; la continua rivisitazione al rialzo delle stime di installazione di nuova potenza fotovoltaica nel mondo nel 2024, ormai proiettate verso i 600 GW; la diminuzione di oltre il 90% dei costi delle batterie di accumulo osservato dal 2010 al 2023; la prospettiva di una produzione globale di elettricità da energie rinnovabili che al 2030 si avvicinerà al 50%, con l'eolico e il solare fotovoltaico che insieme rappresenteranno il 30%, il tasso di occupazione nel settore delle energie pulite che nel 2023 ha superato quello dei combustibili fossili.

L’intervento iniziale di Mario Grosso ha condotto una rassegna di “buone notizie” raccolte negli ultimi mesi, particolarmente utili in questi tempi di rallentamento della spinta mondiale ad agire contro il cambiamento climatico. Ecco un breve elenco: la chiusura dell’ultima centrale a carbone nel Regno Unito, avvenuta a settembre; la prospettiva di una fuoriuscita anche da parte della Germania entro il 2030; la continua rivisitazione al rialzo delle stime di installazione di nuova potenza fotovoltaica nel mondo nel 2024, ormai proiettate verso i 600 GW; la diminuzione di oltre il 90% dei costi delle batterie di accumulo osservato dal 2010 al 2023; la prospettiva di una produzione globale di elettricità da energie rinnovabili che al 2030 si avvicinerà al 50%, con l'eolico e il solare fotovoltaico che insieme rappresenteranno il 30%, il tasso di occupazione nel settore delle energie pulite che nel 2023 ha superato quello dei combustibili fossili.

Insomma, segnali di (altro…)

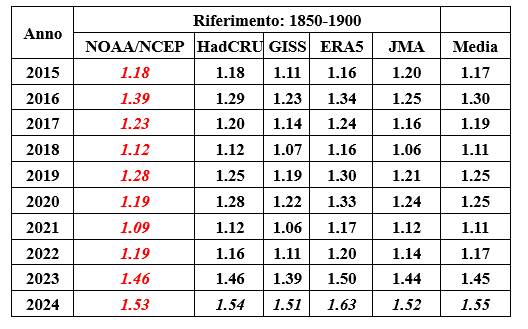

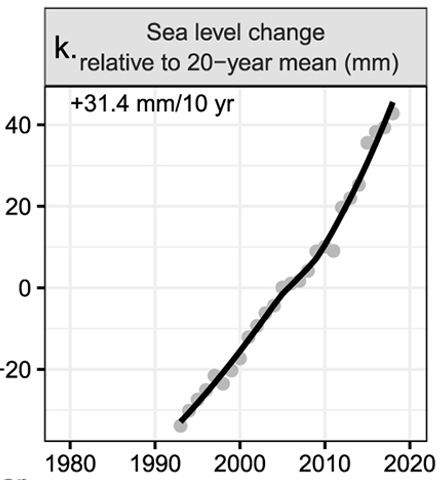

Il clamoroso e preoccupante record delle temperature medie globali nel 2024

Tabella 1 – Anomalie di temperatura media globale negli anni 2015-2024 secondo NOAA/NCEP e altri quattro centri climatici. I valori sono espressi in °C, e sono riferiti al periodo preindustriale (anni prima del 1901), ovvero: per HadCRU, il periodo 1880-1900; per GISS, il periodo 1850-1900). Per i database NOAA/NCEP, ERA5 e JMA, che non si estendono così tanto a ritroso nel tempo, l’anomalia preindustriale è stata ricalcolata usando la differenza climatica dei dati GISS. Infine, il valore del 2024 per HadCRU, GISS, ERA5 e JMA è stato calcolato sul periodo dicembre 2023–novembre 2024. L'ultima colonna riporta il valore medio sui quattro database.

Come già accaduto l'anno scorso, il 2024 risulta l'anno più caldo secondo tutti i database, con distacco rispetto al 2023 che già era fortemente in rialzo rispetto agli anni precedenti. (altro…)

Tabella 1 – Anomalie di temperatura media globale negli anni 2015-2024 secondo NOAA/NCEP e altri quattro centri climatici. I valori sono espressi in °C, e sono riferiti al periodo preindustriale (anni prima del 1901), ovvero: per HadCRU, il periodo 1880-1900; per GISS, il periodo 1850-1900). Per i database NOAA/NCEP, ERA5 e JMA, che non si estendono così tanto a ritroso nel tempo, l’anomalia preindustriale è stata ricalcolata usando la differenza climatica dei dati GISS. Infine, il valore del 2024 per HadCRU, GISS, ERA5 e JMA è stato calcolato sul periodo dicembre 2023–novembre 2024. L'ultima colonna riporta il valore medio sui quattro database.

Come già accaduto l'anno scorso, il 2024 risulta l'anno più caldo secondo tutti i database, con distacco rispetto al 2023 che già era fortemente in rialzo rispetto agli anni precedenti. (altro…) L’auto termica green di Francesco Giavazzi non esiste

Fra gli autori delle panzane che inquinano il dibattito sulla transizione energetica, si è aggiunto lo storico editorialista del Corriere della Sera Francesco Giavazzi, che in un editoriale del 28 dicembre 2024 ha sostenuto una tesi facilmente confutabile, la presunta esistenza di auto a combustione interna in grado di emettere poche decine di grammi di CO2 per km, ossia l’80-90% in meno di quelle oggi circolanti.

Il contesto è un articolo intitolato “Le scelte (utili) sui conti” in cui lo storico proponente dei programmi di austerity economica ha sostenuto la necessità di aumentare le spese militari a “un po’ di più” del 2% del PIL, emettendo “debito europeo comune, come si è fatto ai tempi del Covid”, per compensare “i benefici che abbiamo ricevuto in passato” con l’appartenenza alla Nato e per evitare i rimproveri di Donal Trump.

Nella parte finale Giavazzi affronta un problema molto presente nel dibattito pubblico, quello della transizione del settore automobilistico. Dopo aver spiegato che la sfida sarebbe legata al fatto che tale settore rischierebbe di non avere il tempo per adeguarsi ai ritmi imposti dal Green Deal, Giavazzi ribadisce in modo netto che “all’obiettivo Ue di azzerare entro tempi certi le emissioni di CO2, non si deve rinunciare”.

Giavazzi rilancia quindi una strategia sostenuta dall’attuale governo, quella della neutralità tecnologica, spiegandola con una domanda al lettore: “…che automobile è meglio produrre? Un’auto a combustione interna moderna, che emette poche decine di grammi di CO2 per chilometro. Oppure un’auto completamente elettrica che però usa una batteria la cui costruzione, a parità di prestazioni, emette dieci volte tanto CO2”, secondo Giavazzi “Una scelta che spetta all’industria”.

Ora, se la scelta fosse fra un’auto che emette 20-30 g di CO2/km, e un’altra che – solo per la costruzione della batteria – emette 200-300 gCO2/km, la scelta non sarebbe da lasciare all’industria: sarebbe una scelta ovvia, e chiunque proponesse di usare le auto 10 volte più emissive (solo per la costruzione della batteria, quindi trascurando le emissioni per ricaricarla batteria) andrebbe fatto ricoverare.

Il problema della tesi (altro…)

Fra gli autori delle panzane che inquinano il dibattito sulla transizione energetica, si è aggiunto lo storico editorialista del Corriere della Sera Francesco Giavazzi, che in un editoriale del 28 dicembre 2024 ha sostenuto una tesi facilmente confutabile, la presunta esistenza di auto a combustione interna in grado di emettere poche decine di grammi di CO2 per km, ossia l’80-90% in meno di quelle oggi circolanti.

Il contesto è un articolo intitolato “Le scelte (utili) sui conti” in cui lo storico proponente dei programmi di austerity economica ha sostenuto la necessità di aumentare le spese militari a “un po’ di più” del 2% del PIL, emettendo “debito europeo comune, come si è fatto ai tempi del Covid”, per compensare “i benefici che abbiamo ricevuto in passato” con l’appartenenza alla Nato e per evitare i rimproveri di Donal Trump.

Nella parte finale Giavazzi affronta un problema molto presente nel dibattito pubblico, quello della transizione del settore automobilistico. Dopo aver spiegato che la sfida sarebbe legata al fatto che tale settore rischierebbe di non avere il tempo per adeguarsi ai ritmi imposti dal Green Deal, Giavazzi ribadisce in modo netto che “all’obiettivo Ue di azzerare entro tempi certi le emissioni di CO2, non si deve rinunciare”.

Giavazzi rilancia quindi una strategia sostenuta dall’attuale governo, quella della neutralità tecnologica, spiegandola con una domanda al lettore: “…che automobile è meglio produrre? Un’auto a combustione interna moderna, che emette poche decine di grammi di CO2 per chilometro. Oppure un’auto completamente elettrica che però usa una batteria la cui costruzione, a parità di prestazioni, emette dieci volte tanto CO2”, secondo Giavazzi “Una scelta che spetta all’industria”.

Ora, se la scelta fosse fra un’auto che emette 20-30 g di CO2/km, e un’altra che – solo per la costruzione della batteria – emette 200-300 gCO2/km, la scelta non sarebbe da lasciare all’industria: sarebbe una scelta ovvia, e chiunque proponesse di usare le auto 10 volte più emissive (solo per la costruzione della batteria, quindi trascurando le emissioni per ricaricarla batteria) andrebbe fatto ricoverare.

Il problema della tesi (altro…) Il fuoco amico, una forma di inattivismo climatico: 2/ l’opposizione alle auto elettriche

Le emissioni di CO2 dai trasporti sono le uniche ad essere sostanzialmente aumentate in Europa nel periodo 1990-2022 (+26%). Il contributo del trasporto su strada è oggi pari al 70% delle emissioni da trasporto, e all’interno di quest’ultimo il peso delle automobili è pari al 60% (dettagli e infografiche disponibili qua). In Italia un quarto delle emissioni è dovuto ai trasporti, e le automobili italiane emettono circa 60 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, una cifra pari alle emissioni dell’intera Romania.

Vi è un accordo pressoché unanime da parte di chi studia le strategie di mitigazione (IPCC, IEA, EEA, tanto per citare alcuni tra i soggetti internazionali più autorevoli) circa il ruolo centrale dell’elettrificazione della mobilità, in parallelo alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica. Nel Sommario per i decisori politici del sesto Rapporto sul clima – WG3 (punto c.8), l’IPCC attribuisce una elevata confidenza al fatto che “I veicoli elettrici alimentati da elettricità a basse emissioni offrono il più grande potenziale di decarbonizzazione del trasporto terrestre, considerando l’intero ciclo di vita”.

Il passaggio alle auto elettriche è quindi un tassello fondamentale del percorso verso la decarbonizzazione dell’intero sistema energetico prevista dalla Legge europea sul clima, che ha definito a livello legislativo l’obiettivo della neutralità climatica al 2050 introdotto dallo European Green Deal. Il divieto di vendita di nuove auto endotermiche dal 2035, e la simultanea decarbonizzazione del settore elettrico, sono quindi inevitabili conseguenze degli obiettivi climatici europei, sottoscritti e comunicati in ambito UNFCCC con l’ultimo NDC europeo.

È quindi dal 2017 che è stata definita la road-map per la riduzione delle emissioni dei trasporti, che ha fissato una progressiva riduzione delle emissioni medie del parco circolante delle diverse case automobilistiche, e in cui l’obiettivo fissato al 2035 è solo il punto di arrivo. Un obiettivo che per essere raggiunto richiede la pianificazione di politiche industriali e sociali in grado di ottimizzare la sostituzione efficace degli attuali veicoli endotermici circolanti con quelli elettrici.

Diverse sono tuttavia le posizioni inattiviste contrarie a questa strategia, ampiamente diffuse dai mezzi informazione e dai social (si veda ad esempio qua e qua).

L’auto elettrica si affianca alla mobilità sostenibile

La prima opposizione, partendo dalla sacrosanta necessità (altro…)

Le emissioni di CO2 dai trasporti sono le uniche ad essere sostanzialmente aumentate in Europa nel periodo 1990-2022 (+26%). Il contributo del trasporto su strada è oggi pari al 70% delle emissioni da trasporto, e all’interno di quest’ultimo il peso delle automobili è pari al 60% (dettagli e infografiche disponibili qua). In Italia un quarto delle emissioni è dovuto ai trasporti, e le automobili italiane emettono circa 60 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, una cifra pari alle emissioni dell’intera Romania.

Vi è un accordo pressoché unanime da parte di chi studia le strategie di mitigazione (IPCC, IEA, EEA, tanto per citare alcuni tra i soggetti internazionali più autorevoli) circa il ruolo centrale dell’elettrificazione della mobilità, in parallelo alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica. Nel Sommario per i decisori politici del sesto Rapporto sul clima – WG3 (punto c.8), l’IPCC attribuisce una elevata confidenza al fatto che “I veicoli elettrici alimentati da elettricità a basse emissioni offrono il più grande potenziale di decarbonizzazione del trasporto terrestre, considerando l’intero ciclo di vita”.

Il passaggio alle auto elettriche è quindi un tassello fondamentale del percorso verso la decarbonizzazione dell’intero sistema energetico prevista dalla Legge europea sul clima, che ha definito a livello legislativo l’obiettivo della neutralità climatica al 2050 introdotto dallo European Green Deal. Il divieto di vendita di nuove auto endotermiche dal 2035, e la simultanea decarbonizzazione del settore elettrico, sono quindi inevitabili conseguenze degli obiettivi climatici europei, sottoscritti e comunicati in ambito UNFCCC con l’ultimo NDC europeo.

È quindi dal 2017 che è stata definita la road-map per la riduzione delle emissioni dei trasporti, che ha fissato una progressiva riduzione delle emissioni medie del parco circolante delle diverse case automobilistiche, e in cui l’obiettivo fissato al 2035 è solo il punto di arrivo. Un obiettivo che per essere raggiunto richiede la pianificazione di politiche industriali e sociali in grado di ottimizzare la sostituzione efficace degli attuali veicoli endotermici circolanti con quelli elettrici.

Diverse sono tuttavia le posizioni inattiviste contrarie a questa strategia, ampiamente diffuse dai mezzi informazione e dai social (si veda ad esempio qua e qua).

L’auto elettrica si affianca alla mobilità sostenibile

La prima opposizione, partendo dalla sacrosanta necessità (altro…) Finanziamenti e meccanismi di supporto all’azione climatica: alcuni risultati della COP29

La COP29 che si è svolta a Baku dall’11 al 24 novembre è stata una COP inconsueta, che ha dedicato molta energia ai temi finanziari, con un compromesso giudicato in modo molto differente dai vari protagonisti, e varie decisioni utili sia sui meccanismi di mercato che quelli non di mercato.

Rimandando ad altre analisi e cronache dei risultati della COP29, quale quelle dell’Italian Climate Network, di Ferdinando Cotugno su Areale (Il Domani), del CMCC, di e3g, del Guardian, o le sintesi dettagliate dell’IISD (il sommario delle ultime due pagine in particolare) e di Carbon Brief, riportiamo in 6 sezioni le decisioni prese, con un capitolo finale di commento delle condizioni geo-politiche in cui si è trovata la COP29 (e dove rischiamo di trovarci l’anno prossimo).

La COP29 che si è svolta a Baku dall’11 al 24 novembre è stata una COP inconsueta, che ha dedicato molta energia ai temi finanziari, con un compromesso giudicato in modo molto differente dai vari protagonisti, e varie decisioni utili sia sui meccanismi di mercato che quelli non di mercato.

Rimandando ad altre analisi e cronache dei risultati della COP29, quale quelle dell’Italian Climate Network, di Ferdinando Cotugno su Areale (Il Domani), del CMCC, di e3g, del Guardian, o le sintesi dettagliate dell’IISD (il sommario delle ultime due pagine in particolare) e di Carbon Brief, riportiamo in 6 sezioni le decisioni prese, con un capitolo finale di commento delle condizioni geo-politiche in cui si è trovata la COP29 (e dove rischiamo di trovarci l’anno prossimo).

- Finanza

Cerchiamo di metterci in tempo le mani

La catastrofica alluvione che ha colpito la zona di Valencia ha costretto molti mezzi di informazione ad occuparsi del legame fra riscaldamento globale e l’aumento dell’intensità degli eventi estremi di precipitazione. Come noto, si tratta di un legame da tempo messo in luce dai climatologi (si veda ad esempio il libro Tempeste di James Hansen, pubblicato nel 2008), evidenziato chiaramente nella letteratura scientifica, e ben riassunto dall’ultimo rapporto IPCC, come già discusso qui.

In diverse trasmissioni televisive (ad esempio qui e qui) i climatologi hanno avuto la possibilità di spiegare come l’aumento delle temperature dell’atmosfera e del mare siano state un fattore che ha intensificato la distruttività dell’evento meteorologico (qui un approfondimento sull’evento meteorologico e lo studio di attribuzione del World Weather Attribution).

È interessante notare come la trasmissione “Porta a Porta” ha trattato il tema nella puntata del 31 ottobre 2024. L’impostazione del conduttore, Bruno Vespa, è stata tutta orientata a tranquillizzare che da noi un evento così disastroso non potrebbe accadere, perché siamo meglio organizzati. “Con la protezione civile che abbiano noi una cosa del genere non potrebbe accadere” ha affermato (altro…)

La catastrofica alluvione che ha colpito la zona di Valencia ha costretto molti mezzi di informazione ad occuparsi del legame fra riscaldamento globale e l’aumento dell’intensità degli eventi estremi di precipitazione. Come noto, si tratta di un legame da tempo messo in luce dai climatologi (si veda ad esempio il libro Tempeste di James Hansen, pubblicato nel 2008), evidenziato chiaramente nella letteratura scientifica, e ben riassunto dall’ultimo rapporto IPCC, come già discusso qui.

In diverse trasmissioni televisive (ad esempio qui e qui) i climatologi hanno avuto la possibilità di spiegare come l’aumento delle temperature dell’atmosfera e del mare siano state un fattore che ha intensificato la distruttività dell’evento meteorologico (qui un approfondimento sull’evento meteorologico e lo studio di attribuzione del World Weather Attribution).

È interessante notare come la trasmissione “Porta a Porta” ha trattato il tema nella puntata del 31 ottobre 2024. L’impostazione del conduttore, Bruno Vespa, è stata tutta orientata a tranquillizzare che da noi un evento così disastroso non potrebbe accadere, perché siamo meglio organizzati. “Con la protezione civile che abbiano noi una cosa del genere non potrebbe accadere” ha affermato (altro…) Il fuoco amico, una forma di inattivismo climatico: 1/ l’opposizione alle energie rinnovabili

In più occasioni il comitato scientifico di Climalteranti ha avviato delle riflessioni interne circa la reale consistenza delle voci che negano il ruolo antropico dei cambiamenti climatici, anche per comprendere se fosse venuto meno il proprio ruolo o se fosse arrivato il momento di aggiustare la linea editoriale, ad esempio focalizzandosi maggiormente sulle azioni di mitigazione e adattamento. Ci sono stati effettivamente dei momenti in cui il negazionismo pareva sconfitto di fronte alla montagna di evidenze scientifiche, egregiamente sintetizzate (si fa per dire…) dai periodici Assessment reports dell’IPCC. E non vi è dubbio che, vista la conclamata urgenza di agire, la prospettiva di poter finalmente smettere di dedicare tempo e risorse intellettuali all’attività di debunking, di per sé improduttiva di contenuti scientifici innovativi o originali, pareva decisamente allettante.

La realtà dei fatti ci sta mostrando che il negazionismo che chiameremo “tradizionale” non è del tutto sparito; forse non lo potrà mai essere, ma rappresenta ormai una sorta di rumore di fondo, sempre più flebile, con il quale toccherà comunque convivere.

Ma venendo all’oggetto di questo post, vorremmo portare la riflessione verso le posizioni di alcuni esponenti del mondo ambientalista (o presunti tali) che si schierano apertamente contro buona parte di ciò che è la transizione energetica, con particolare riferimento agli impianti ad energia rinnovabile (fotovoltaica ed eolica) e ai veicoli elettrici. Con argomenti superficiali, semplicistici, se non a volte proprio sbagliati. Non si tratta di negazionismo climatico, ma della sua evoluzione ben definita da Michael Mann con “inattivismo climatico” (si veda qui e qui).

Senza la pretesa di voler essere esaustivi, ma nell’ottica di alimentare un dibattito auspicabilmente costruttivo, proviamo a sintetizzare di seguito i principali argomenti utilizzati contro uno dei pilastri della transizione energetica, lo sviluppo dell’energia solare ed eolica

L’energia fotovoltaica ed eolica sono (altro…)

In più occasioni il comitato scientifico di Climalteranti ha avviato delle riflessioni interne circa la reale consistenza delle voci che negano il ruolo antropico dei cambiamenti climatici, anche per comprendere se fosse venuto meno il proprio ruolo o se fosse arrivato il momento di aggiustare la linea editoriale, ad esempio focalizzandosi maggiormente sulle azioni di mitigazione e adattamento. Ci sono stati effettivamente dei momenti in cui il negazionismo pareva sconfitto di fronte alla montagna di evidenze scientifiche, egregiamente sintetizzate (si fa per dire…) dai periodici Assessment reports dell’IPCC. E non vi è dubbio che, vista la conclamata urgenza di agire, la prospettiva di poter finalmente smettere di dedicare tempo e risorse intellettuali all’attività di debunking, di per sé improduttiva di contenuti scientifici innovativi o originali, pareva decisamente allettante.

La realtà dei fatti ci sta mostrando che il negazionismo che chiameremo “tradizionale” non è del tutto sparito; forse non lo potrà mai essere, ma rappresenta ormai una sorta di rumore di fondo, sempre più flebile, con il quale toccherà comunque convivere.

Ma venendo all’oggetto di questo post, vorremmo portare la riflessione verso le posizioni di alcuni esponenti del mondo ambientalista (o presunti tali) che si schierano apertamente contro buona parte di ciò che è la transizione energetica, con particolare riferimento agli impianti ad energia rinnovabile (fotovoltaica ed eolica) e ai veicoli elettrici. Con argomenti superficiali, semplicistici, se non a volte proprio sbagliati. Non si tratta di negazionismo climatico, ma della sua evoluzione ben definita da Michael Mann con “inattivismo climatico” (si veda qui e qui).

Senza la pretesa di voler essere esaustivi, ma nell’ottica di alimentare un dibattito auspicabilmente costruttivo, proviamo a sintetizzare di seguito i principali argomenti utilizzati contro uno dei pilastri della transizione energetica, lo sviluppo dell’energia solare ed eolica

L’energia fotovoltaica ed eolica sono (altro…) L’emergenza lenta del cambiamento climatico nel discorso pubblico e politico italiano

Nonostante le sue conseguenze siano diventate via via più visibili, il cambiamento climatico è rimasto a lungo sottotraccia nel discorso pubblico e politico italiano. Tuttavia, negli ultimi tempi, sembra che l’emergenza climatica stia emergendo, sebbene lentamente, nei discorsi della classe politica, nel dibattito sui media e anche nelle conversazioni quotidiane. A questo si riferisce il titolo del recente volume “Emergenza lenta: La questione climatica in Italia tra politica, media e società” (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) di Cecilia Biancalana, ricercatrice in Scienza politica presso l’Università di Torino, e Riccardo Ladini, ricercatore in Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università Statale di Milano.

Il volume ha l’obiettivo di colmare una lacuna nelle scienze sociali e politiche italiane, che si sono fino a oggi occupate poco della questione climatica, e quindi di analizzare i tre principali attori del sistema politico – partiti, media e opinione pubblica – rispetto a tale questione. Come sottolineato dagli autori nel capitolo introduttivo, il libro intende anzitutto fornire alcune analisi – “stabilire i fatti”, per utilizzare l’espressione del sociologo americano Robert Merton – rispetto a tre aspetti tra loro connessi: la posizioni dei partiti italiani sull’ambiente e il cambiamento climatico, la copertura mediatica del tema sui quotidiani, e gli atteggiamenti dei cittadini. Attraverso originali analisi di diversi tipi di dati (ad esempio, programmi dei partiti politici, articoli dei quotidiani, interviste campionarie) provenienti da diverse fonti, Biancalana e Ladini intendono poi rispondere alla seguente domanda: dal momento che la questione climatica è stata a lungo trascurata, possiamo parlare di politicizzazione del cambiamento climatico in Italia? In altre parole, il tema del cambiamento climatico è saliente – ovvero, riceve attenzione – ed è polarizzato – ovvero, emergono posizioni sostanzialmente differenti a riguardo? E lo è sempre di più?

Dopo aver inquadrato il cambiamento climatico all’interno dell’Antropocene – come è stata denominata (seppur non ufficialmente) la nuova era geologica caratterizzata dal profondo e diffuso impatto dell’attività umana sull’ambiente terrestre – e nel contesto di “policrisi” – una situazione, come quella attuale, in cui diverse crisi interagiscono tra loro in modo che l’insieme delle loro conseguenze sia maggiore della somma delle conseguenze delle singole crisi (Morin e Kern 1999) – nel capitolo introduttivo gli autori presentano i diversi interrogativi a cui viene data risposta nei quattro capitoli successivi, dedicati rispettivamente ai partiti, ai media, e agli atteggiamenti dei cittadini.

Il secondo capitolo si concentra su un attore chiave nella lotta al cambiamento climatico: i partiti politici. Analizzando la tematica ambientale nei programmi elettorali tra il 2008 e il 2022, i dati mostrano un tendenziale incremento dell’attenzione dei partiti sul tema. In particolare, si nota un primo aumento della rilevanza tra il 2008 e il 2013, che si può attribuire in parte alla presenza di un nuovo attore sulla scena politica nelle elezioni politiche del 2013, il Movimento 5 Stelle, che alle origini dedicava ampia attenzione ai temi ambientali. A seguito di un calo nel 2018, la salienza dei temi ambientali ha fatto registrare un picco nel 2022, dopo un periodo caratterizzato da un incremento degli eventi atmosferici estremi, dall’ondata di protesta dei movimenti per la giustizia ambientale, oltre che dall’approvazione dell’European Green Deal in ambito comunitario. Rispetto alle differenze tra partiti, emerge che il tema ambientale è prevalentemente “il tema di una parte” (p. 58), ovvero viene trattato tendenzialmente dei partiti di sinistra – i partiti che stanno alla sinistra del Partito Democratico, per intenderci – che hanno tuttavia un successo e una rappresentanza politica decisamente minoritaria.

Il terzo capitolo si concentra sui media, e in particolare sui quotidiani. Da una prima analisi dei dati provenienti dal Media and Climate Change Observatory, si nota come

(altro…)

Nonostante le sue conseguenze siano diventate via via più visibili, il cambiamento climatico è rimasto a lungo sottotraccia nel discorso pubblico e politico italiano. Tuttavia, negli ultimi tempi, sembra che l’emergenza climatica stia emergendo, sebbene lentamente, nei discorsi della classe politica, nel dibattito sui media e anche nelle conversazioni quotidiane. A questo si riferisce il titolo del recente volume “Emergenza lenta: La questione climatica in Italia tra politica, media e società” (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) di Cecilia Biancalana, ricercatrice in Scienza politica presso l’Università di Torino, e Riccardo Ladini, ricercatore in Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università Statale di Milano.

Il volume ha l’obiettivo di colmare una lacuna nelle scienze sociali e politiche italiane, che si sono fino a oggi occupate poco della questione climatica, e quindi di analizzare i tre principali attori del sistema politico – partiti, media e opinione pubblica – rispetto a tale questione. Come sottolineato dagli autori nel capitolo introduttivo, il libro intende anzitutto fornire alcune analisi – “stabilire i fatti”, per utilizzare l’espressione del sociologo americano Robert Merton – rispetto a tre aspetti tra loro connessi: la posizioni dei partiti italiani sull’ambiente e il cambiamento climatico, la copertura mediatica del tema sui quotidiani, e gli atteggiamenti dei cittadini. Attraverso originali analisi di diversi tipi di dati (ad esempio, programmi dei partiti politici, articoli dei quotidiani, interviste campionarie) provenienti da diverse fonti, Biancalana e Ladini intendono poi rispondere alla seguente domanda: dal momento che la questione climatica è stata a lungo trascurata, possiamo parlare di politicizzazione del cambiamento climatico in Italia? In altre parole, il tema del cambiamento climatico è saliente – ovvero, riceve attenzione – ed è polarizzato – ovvero, emergono posizioni sostanzialmente differenti a riguardo? E lo è sempre di più?

Dopo aver inquadrato il cambiamento climatico all’interno dell’Antropocene – come è stata denominata (seppur non ufficialmente) la nuova era geologica caratterizzata dal profondo e diffuso impatto dell’attività umana sull’ambiente terrestre – e nel contesto di “policrisi” – una situazione, come quella attuale, in cui diverse crisi interagiscono tra loro in modo che l’insieme delle loro conseguenze sia maggiore della somma delle conseguenze delle singole crisi (Morin e Kern 1999) – nel capitolo introduttivo gli autori presentano i diversi interrogativi a cui viene data risposta nei quattro capitoli successivi, dedicati rispettivamente ai partiti, ai media, e agli atteggiamenti dei cittadini.

Il secondo capitolo si concentra su un attore chiave nella lotta al cambiamento climatico: i partiti politici. Analizzando la tematica ambientale nei programmi elettorali tra il 2008 e il 2022, i dati mostrano un tendenziale incremento dell’attenzione dei partiti sul tema. In particolare, si nota un primo aumento della rilevanza tra il 2008 e il 2013, che si può attribuire in parte alla presenza di un nuovo attore sulla scena politica nelle elezioni politiche del 2013, il Movimento 5 Stelle, che alle origini dedicava ampia attenzione ai temi ambientali. A seguito di un calo nel 2018, la salienza dei temi ambientali ha fatto registrare un picco nel 2022, dopo un periodo caratterizzato da un incremento degli eventi atmosferici estremi, dall’ondata di protesta dei movimenti per la giustizia ambientale, oltre che dall’approvazione dell’European Green Deal in ambito comunitario. Rispetto alle differenze tra partiti, emerge che il tema ambientale è prevalentemente “il tema di una parte” (p. 58), ovvero viene trattato tendenzialmente dei partiti di sinistra – i partiti che stanno alla sinistra del Partito Democratico, per intenderci – che hanno tuttavia un successo e una rappresentanza politica decisamente minoritaria.

Il terzo capitolo si concentra sui media, e in particolare sui quotidiani. Da una prima analisi dei dati provenienti dal Media and Climate Change Observatory, si nota come

(altro…)

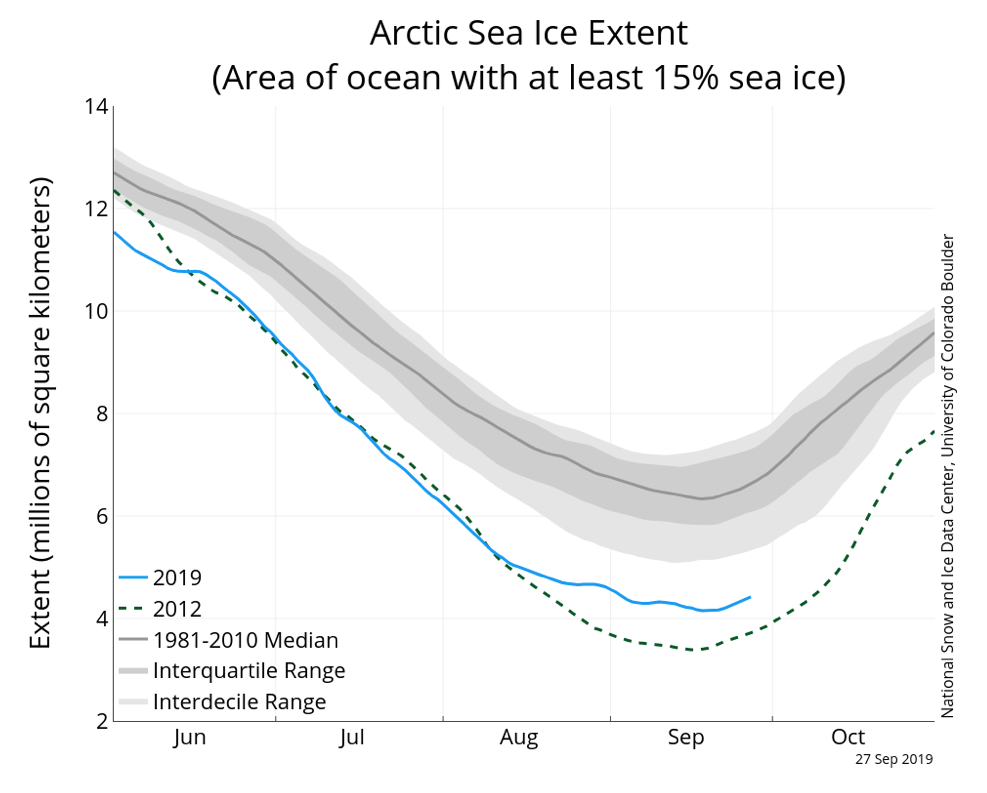

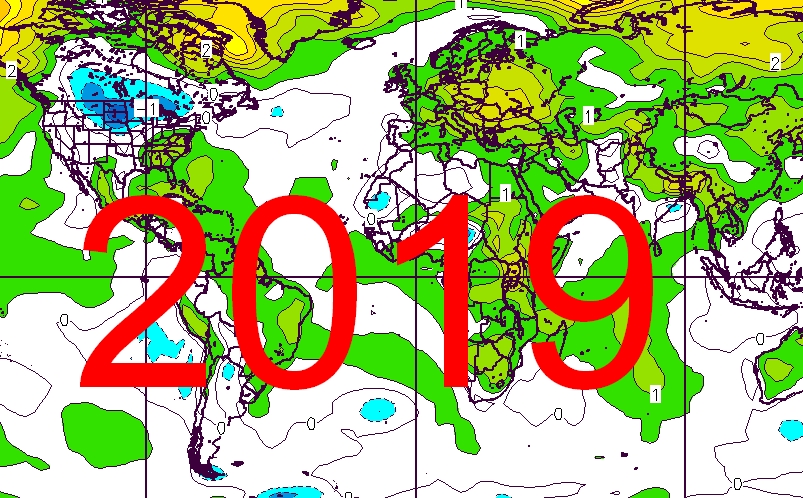

2019: tanto per cambiare, ancora un anno sul podio

Le foreste ci salveranno?

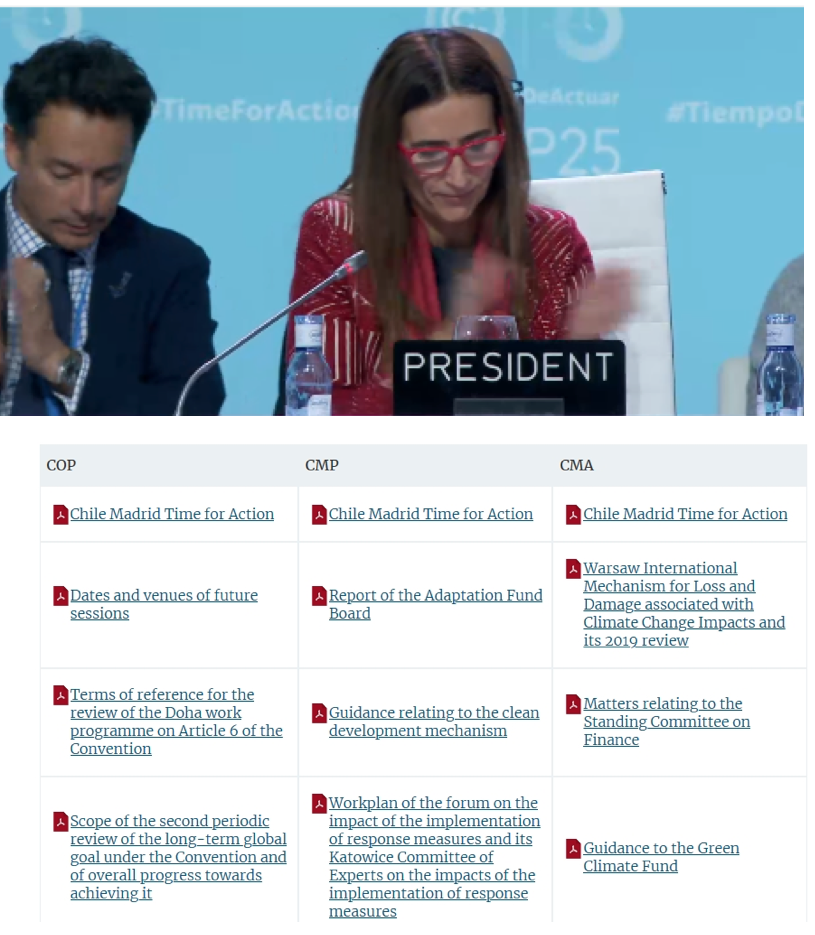

L’ambiguo insuccesso della COP25

La COP25 di Madrid e l’art. 6 dell’accordo di Parigi

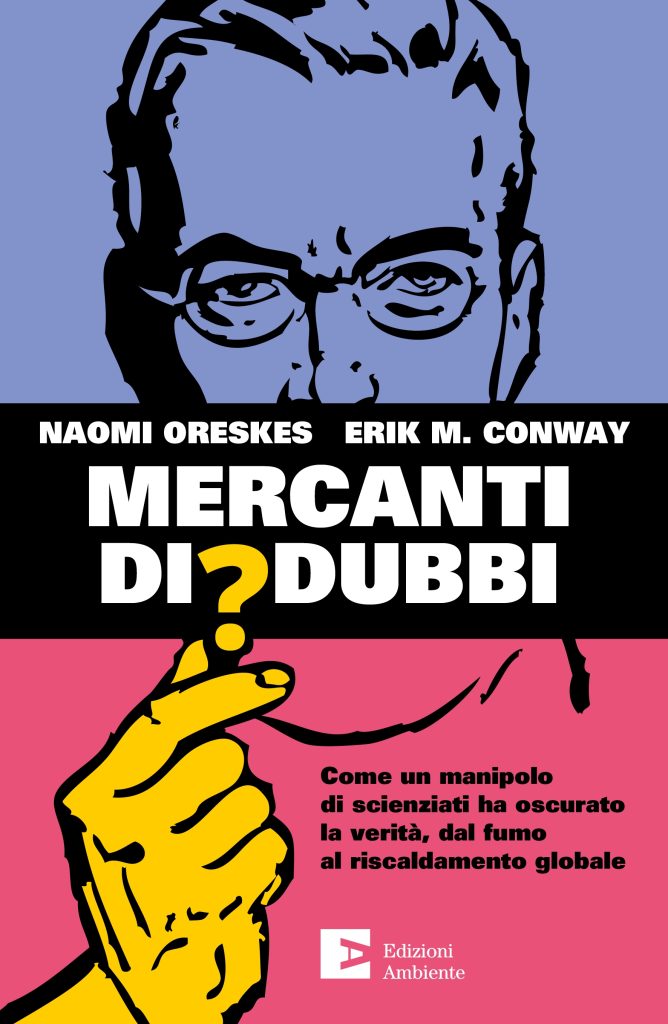

Mercanti di dubbi

Appello degli scienziati del mondo sull’emergenza climatica

L’esperto di energia che fa errori madornali sul cambiamento climatico

Una risposta a Beppe Severgnini: non c’è la libertà di disinformare

Un delirio a Otto e mezzo: altri record per il Prof. Battaglia